先日非常にお世話になった(ている)先生の傘寿のお祝いの会があった。その先生から私が習ったのは、1) 患者さんの危険のにおいを嗅ぎ分けること 2) 専門医療の狭間に落ちる患者を救うような幅の広い医療をすること である。

研修医2年目のある日、肺ガン小脳転移の患者が悪化した。そして患者は脳ヘルニアで亡くなったと思う。病気の趨勢で悪くなったのではあるが、それは一方で手術までの検査期間を短くし、可能であれば緊急手術にしてでもヘルニアに至る過程をどこかで押しとどめられねばなかった。悪くなるのを事前に察知する嗅覚が必要である。その他にも、例えば比較的大きなラクナ梗塞の患者が血圧が浮動し症状が悪化した。今の知識があればそれは当たり前のことであるが、なんとか綿密な血圧管理をして悪くするのを防ぐべきというのが先生の教えであった。今の医療でも、こんなに画像技術が進み、病態の把握がうまくできるようになったにもかかわらず、BADの管理はあまり徹底されていないように思う。脳卒中診療科でもよく悪化しましたと清生した風情でプレゼンテーションをしているのを聞くと、あの鬼のような先生を連れてきたくなる。重症の脳腫瘍の患者をみすみす外来で帰宅させ、さらに悪化して病院へ救急入院するといった事例もその頃もあったし、今もよく耳にする。

どこに悪くなる患者と、そうでない患者の差があるのか? 患者を注意して見て非常に細やかなサインを見いだせる力をつけるしかないだろう。往々にしてそれは「仕方ない」ですまされている事が多い。大きな間違いである。自分が患者や患者の家族になったときのことを考えて診療にあたるべきである。外来であれば、患者の「目つき」や「顔色」、「汗のかきかた」、「息の仕方」(多分これは交感神経の反応をみるのかもしれないが)、家族の話し(「いつもと違い」とかほんの些細な変化)などが非常に参考になる。救急外来(時間外)に来た患者の場合、あきらかに仕事など社会的理由・都合できたという患者をのぞけばそこには何らかの重大な理由があるはずである。基本自分で救急車を呼んでみればわかると思うが、その面倒さ、救急外来にいくときの待ち時間や受付や医療者のぶっきらぼうな口の聞き方、そのステップをおしても病院にきている事自体に事の重要さが示されている。

データや通りいっぺんの身体症状だけではない医療の第6感をぜひつけてほしい。コンピューターの画面にみえるVR患者像よりも、手でふれた患者の体温、皮膚の感じ、神経症状をしっかり見極める力をつけて、それらの所見を重要視して欲しい。

もう1つは医療の狭間に落ちる患者を防ぐ、脳神経外科総合医についてである。

スペシャリティーをつけることは非常に重要である。でもそれは総合医的な判断力が必要であり、自分の仕事ではないとはねつけるのは決してすべきではない。耳鼻科と脳外科の狭間、眼科と脳外科の狭間、頭頸部外科と脳外科の狭間、形成外科と脳外科の狭間、神経内科や救急と脳外科の狭間、その他の外科や内科領域と脳外科の狭間、このような狭間は皆無としてほしい。率先して自分たちがInitiative Roleをとること。多分それは痛い目に合う機会も増やすきっかけになるかもしれない。でも経験は自分を大きくする。以前も触れたが、患者にとって医師が何科であろうと変わりはなく、すべて医師である。医療を求めてきた患者に自分の力で何ができるかをまず考えて欲しい。どうやって避けようかではなく、率先して前へ一歩。我々の仕事は第3種産業である。患者が多ければ多いほど良い。そしてそれが複雑であればあるほど自分を成長させる糧となると考えてほしい。上記の先生の病院に勤務している間、地域の唯一の救急病院であったので、井戸に落ちた患者さんを引き上げに行ったこともある。救急隊も含め引き上げ方で皆悩んでいたけれど(やれ井戸の外を掘っていくとか、、井戸を壊すとか)、結局私の案が通ったと記憶している。詳細は忘れた。2人で抱えて出したように思う。どこが脳外科と思うかもしれないが、医者はいろいろなことができる。知恵と工夫をすること。それは多分日常の手術や患者管理に役立つ。いつかNF2の骨盤内のSchwannomaをダビンチでとろうと思っているのは私だけではないはずである。外科医として生まれた以上、ダビンチくらいは使いこなせるようになってみたいものである。今東大工学部と共に“コビンチ”(仮称)を作っているので、その技はいつか村井先生や上山先生のようなmoyamoyaのバイパスをするのに役立つはずである。

自分のcapacityの幅を増やす努力をしてほしい。

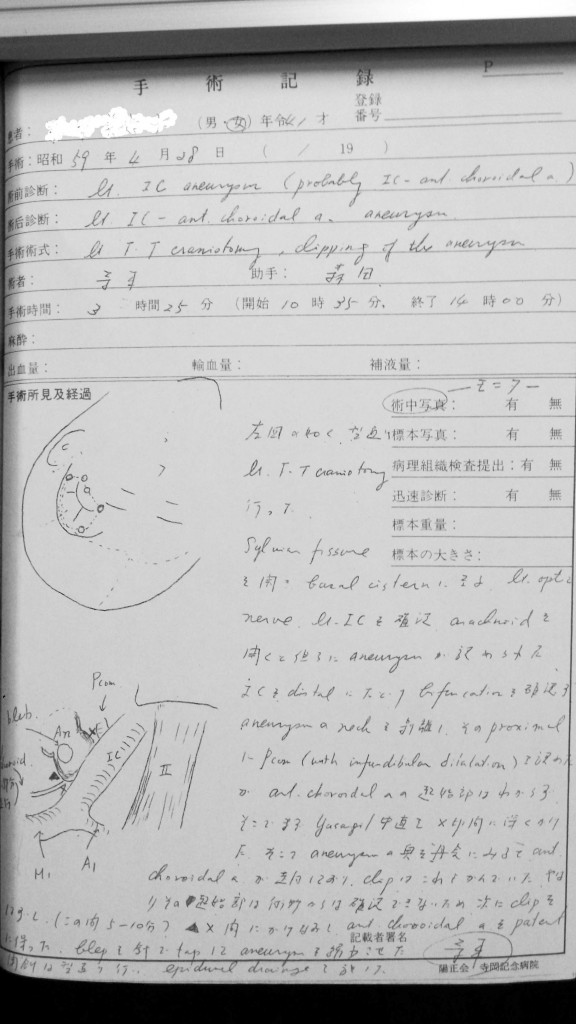

寺本名誉教授が東大助手のころに指導していただいた手術(IC-PC)