2-3.通院での治療と副作用・後遺症への対応

2-3-1.治療を主体的に受けるための備え

![]() 治療方針を決めるとき、もっと担当医の先生が主導で治療法を決めてくれるものだと思っていたのですが、何度も私の意向を尋ねられて、最後は自分で決断する必要があると言われました。

治療方針を決めるとき、もっと担当医の先生が主導で治療法を決めてくれるものだと思っていたのですが、何度も私の意向を尋ねられて、最後は自分で決断する必要があると言われました。

![]() がんの治療は、いずれも最大限の効果を期待して行うものですが、一方で、治療を受けることで、これまで特につらい症状のなかった体に副作用が起こったり、一時的に体調が悪化したり、思うように体を動かせなくなるなど、なんらかの症状が現れ、生活が制限されることがあります。だからこそ、治療を開始するにあたっては、治療の目的や、起こりうる副作用・後遺症を事前によく理解しておき、納得したうえで治療を受けていくことがとても大切なのです。

がんの治療は、いずれも最大限の効果を期待して行うものですが、一方で、治療を受けることで、これまで特につらい症状のなかった体に副作用が起こったり、一時的に体調が悪化したり、思うように体を動かせなくなるなど、なんらかの症状が現れ、生活が制限されることがあります。だからこそ、治療を開始するにあたっては、治療の目的や、起こりうる副作用・後遺症を事前によく理解しておき、納得したうえで治療を受けていくことがとても大切なのです。

![]() 「全部先生が決めてくれたら楽なのに!」と何度も思ってしまいましたが、治療の効果(メリット)だけでなく、副作用(デメリット)を同時に経験するのは、ほかでもなく私自身ですもんね……。よく考えたら、誰かに勝手に決められてしまうのは嫌だな、自分で決めなくてはと思いました。

「全部先生が決めてくれたら楽なのに!」と何度も思ってしまいましたが、治療の効果(メリット)だけでなく、副作用(デメリット)を同時に経験するのは、ほかでもなく私自身ですもんね……。よく考えたら、誰かに勝手に決められてしまうのは嫌だな、自分で決めなくてはと思いました。

![]() そうですね。これからの通院治療にあたってご不安もあると思いますが、担当医をはじめ医療者にとっては、ご本人やご家族が、治療やそれに伴って起こる変化を正しく理解し、最善と考えられる治療を選択できるよう助けたり、そのための十分な説明をすることも、大切なはたらきかけの一つです。治療方針を決めたあとでも、考えが揺らいだり、不安や心配なことがあったりすれば、遠慮せずに担当医や看護師をはじめとする医療者、がん相談支援センター(第1章「1-3.在宅療養に関する、信頼できる情報源」参照)などに相談してくださいね。

そうですね。これからの通院治療にあたってご不安もあると思いますが、担当医をはじめ医療者にとっては、ご本人やご家族が、治療やそれに伴って起こる変化を正しく理解し、最善と考えられる治療を選択できるよう助けたり、そのための十分な説明をすることも、大切なはたらきかけの一つです。治療方針を決めたあとでも、考えが揺らいだり、不安や心配なことがあったりすれば、遠慮せずに担当医や看護師をはじめとする医療者、がん相談支援センター(第1章「1-3.在宅療養に関する、信頼できる情報源」参照)などに相談してくださいね。

![]() わかりました。まだ不安や心配はありますが、いつでも相談してよいと思うと、少し気が楽です。

わかりました。まだ不安や心配はありますが、いつでも相談してよいと思うと、少し気が楽です。

![]() がんの治療は、時に数年がかりになることも少なくありません。納得して主体的に治療を受けていくために、次のようなことを改めて確認しておくとよいかもしれませんね。

がんの治療は、時に数年がかりになることも少なくありません。納得して主体的に治療を受けていくために、次のようなことを改めて確認しておくとよいかもしれませんね。

納得して治療を開始・継続するために

1 治療の目的を理解する

根治を目指した治療か、症状の緩和が目的か、など、受ける治療の目的を明確にしておきましょう。

2 治療を受けた場合の利益(メリット)と弊害(デメリット)のバランス

期待される効果と起こりうる副作用や後遺症について、よく聞いておきましょう。納得してその治療を受け、続けていくために大切なことです。

3 治療によって生じる可能性のある副作用・後遺症を知っておく

副作用や後遺症が、いつ、どのように現れてくる可能性があるか、起こったときの対処法を確認しておきましょう。

4 治療のおおまかなスケジュールを把握する

治療および治療後の見通しがわかっていると、生活上も予定を立てやすくなります。

5 治療の効果や副作用を都度、医療者と確認していく

受けた治療が効果的であったか、副作用とのバランスはどうか、など、先の治療の参考になる情報を医療者と共有し、よりよい療養につなげていきましょう。

2-3-2.緊急時の連絡先を確認しておきましょう

がんそのものの症状や、治療に伴う副作用や後遺症は、人それぞれです。がんの種類や進行度(病期、ステージ)、治療法や使用する薬剤の種類・量、また治療を受ける人の個人差によって、現れ方や強さが異なります。また、自宅で様子をみることができる緊急性の低い症状もあれば、自宅では対処が困難で、緊急を要し、場合により入院が必要になる症状もあるなど、さまざまです。

在宅療養中、どのような症状が現れたら病院に連絡する必要があるかについて、あらかじめ医療者から説明を受け、また、実際に連絡する際の手段(電話であればその番号)についても、必ず確認しておきましょう。

自宅で過ごしていると、「このくらい大丈夫だろう」「少しつらくても仕事を休めないし」などとがんばってしまいがちです。治療に伴う副作用は、様子をみていることで改善すればよいのですが、場合によってはより重症化してしまうことがあります。こうなると、治療の効果(メリット)よりも弊害(デメリット)が上回ることになり、その後に予定していた治療が受けられなくなるなど、治療全体のスケジュールに影響が及ぶこともあります。日々の体調の変化を確認し、症状や副作用の様子をご自身やご家族がしっかり把握しておくことは、通院治療を安全に、効果的に継続していくうえでとても大切なことです。

在宅で気になる症状が出現し、判断に迷ったときには、軽視したり躊躇したりせずに、早めに医療機関に相談・対処することを心がけましょう。

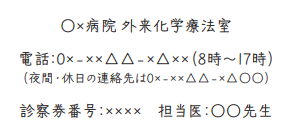

必ず確認しておきましょう(緊急時の連絡先)

通院治療中に気になる症状が起こったときの連絡先を控えておき、患者さん本人・ご家族がいつでも確認できる場所に貼る、外出中に状態が悪くなったときのために、カードを作って健康保険証や診察カードと一緒に持ち歩くなど、準備しておくと安心です。