第1章 在宅での療養を始める

この章では、在宅での療養を始めるにあたって、在宅療養のあり方や、入院による療養との違い、ご本人やご家族の心構え、在宅療養に関する信頼できる情報源についてまとめています。

これから在宅療養を始める方はもちろん、すでに療養生活を始めている方にも参考になる情報として、ご本人とご家族のコミュニケーションについても紹介しています。

- 今、多くのがん患者さんの療養の場が、病院から在宅へと変わってきています。

- 在宅療養の最大のメリットは、住み慣れた場所で、家族や気心の知れた人と時間を共有し、療養を続けながら自分のペースで生活できる点です。

- 在宅療養に決まった型はなく、ご家族や周囲の方とのコミュニケーションをしっかりとっていくことが、在宅療養を充実させる大切なカギになります。

- そのためにも、信頼できる情報源、困ったときに相談できる身近な窓口を知っておきましょう。

1-1.在宅のあり方は十人十色

1-1-1.「在宅療養」とは?

「在宅療養」という言葉から、あなたはどんな様子を思い浮かべるでしょうか。「在宅」とは、自宅など住み慣れた環境のこと。「療養」とは文字どおり、治療と養生のことです。つまり在宅療養とは、治療や養生を続けながら、住み慣れた環境で自分らしく過ごすことを指しますが、「自分らしさ」は人それぞれですよね。だからこそ、在宅療養には決まった型はなく、患者さん・ご家族など支える方によって、それぞれ療養のかたちがあり、そのご家庭らしいかたちがあります。

入院中のように、決められた規則がない在宅という環境では、かえって戸惑ったり、不安になったりすることもあるかもしれませんが、形式にとらわれず、患者さんとご家族、親しい方とで少しずつつくっていくものと考えて、準備を進めていきましょう。

1-1-2.在宅療養と入院療養の違い

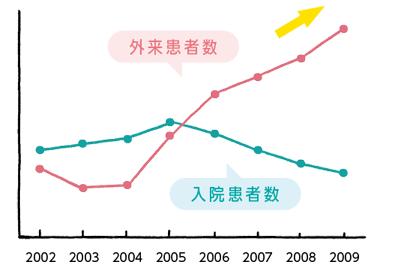

かつてのがん治療は、入院を前提にした手術や抗がん剤による治療が多かったため、療養といえば「入院」によるものが一般的でした。一方、現在では、身体への負担の少ない手術法、薬物療法( 抗がん剤治療) や放射線療法、支持医療( 治療に伴う副作用を軽くしたり、がんによるつらい症状に対処したりする医療やケア)などのがん医療の進歩に伴って、入院期間は短くなり、入院する機会も減ってきています。統計上のデータでも、2005年を境に、入院で治療を受けている患者さんよりも、通院、つまり外来で治療を受けている患者さんのほうが多くなりました。

今、多くのがん患者さんの療養の場は、病院から在宅へと変わってきていると言えます。

こうした変化の背景には、がん医療そのものの進歩に加え、住み慣れた在宅での療養を望まれる方が増えたことや、治療に伴う副作用や後遺症に対する予防や治療・ケアが進歩してきたこと、在宅医療( 訪問診療や訪問看護など) を利用することで、在宅でも入院とほぼ同等のケアを受けられるようになったことなどがあげられます。

では、在宅療養と入院療養では、どのような違いがあるでしょうか?

| 入院療養と在宅療養の比較 | |

| 入院療養 | 在宅療養 |

| ほかの患者さんや医療者がいる場での共同生活 | 家族や親しい人、 ペットなどとともに過ごす、プライベートな生活 |

| 24 時間医療従事者が対応してくれる | 訪問診療や往診を利用しつつ、家族や親しい人によるケアやサポートを受ける |

| 医療機関側のスケジュールに合わせて過ごす( 検査、食事、入浴、消灯時間など) | 時間や規則にとらわれず、自分や家族のペースに合わせて過ごせる |

| 仕事や学業から長期間離れなければならないことがある | 仕事や学業から長期間離れずに済む、工夫して続けられることが多い |

| 決められた時間に家族が面会に来院する( 感染症防止などの観点で面会が制限されることがある) | 家族や親しい人と、時間に縛られずに過ごせる |

| 原則として公的医療保険制度を利用する | 状況により、公的医療保険制度に加え介護保険や地域独自の支援、費用負担を軽減する助成などを利用できることがある |

(緩和ケア病棟など、面会や時間の制限が比較的緩やかで、普段の生活に近い環境で過ごせる入院療養施設も整備されてきています)

こうした比較からもわかるように、在宅療養の最大のメリットは、なんといっても、住み慣れた場所で、家族や気心の知れた人と時間を共有し、家庭内での役割や仕事や学業などの中断を最小限にして、療養を続けながらも自分のペースで生活できる点です。医療者がいつでも近くにいる入院療養とは異なるため、心配なこともあるかもしれませんが、周囲のサポートや、在宅療養で利用できるさまざまな制度を上手に活用しながら、より自分らしく過ごせるように環境を整えていきましょう。

1-1-3.住み慣れた環境で暮らしながら、通院で治療や診察を受ける

「在宅療養」と一口に言っても、住み慣れた環境で暮らしながら、通院で治療を続ける方をはじめ、入院で一通りの治療を受けたあと、定期的な検査や診察のみとなって、これまでの生活に近いかたちで在宅で過ごす方、住まいとは離れた医療機関で治療を受け、その後は自宅に近い医療機関で処方や診察をしてもらいながら過ごす方など、さまざまなパターンが考えられます。

もちろん、在宅で気兼ねなく暮らせるとはいえ、いずれの場合でも、がんの診断や治療を受ける前とまったく同じ生活を送るのは難しいこともあるでしょう。治療の副作用や後遺症、それに伴う心身の変化、あるいは就労や就学について不安がある方もいるかもしれません。そうしたときには、「第2章 通院で治療を始める・続ける」「第3章 社会とのつながりを保つ」「第4章 住み慣れた場所で自分らしく暮らす」などが参考になるでしょう。気持ちが一段落したところで、少しずつ新しい日常を見いだしていきましょう。

1-1-4.住み慣れた環境で暮らしながら、在宅で治療やケアを受ける

在宅で過ごしながら通院や定期診察を続ける方以外にも、病状や状況によっては、医師や看護師が自宅に訪問し、必要な医療やケアを提供する「訪問診療」や「訪問看護」といった制度(在宅療養支援制度)を利用するかたちでの在宅療養(在宅医療)を選択される方も増えています。

定期的な訪問に加え、夜間や緊急時には24時間365日体制で医師や看護師による診察や治療、サポートを受けられることから、より安心して在宅療養を続けることができるという大きなメリットがあります。ご家族にとっても、外来への通院や検査時の付き添い、入院療養における面会などの負担が軽減され、患者さんとご家族が、大切な時間をより長く一緒に過ごすことができる点なども大きなメリットと言えます。

なお在宅医療(訪問診療)の対象は、原則として「一人では通院が難しい方」です。具体的には、以下の方などがおもな対象となります。

- 家族が付き添い、介助しての通院が困難

- 認知症など、別の病気があり通院が困難

- 自宅で人工呼吸器などの医療機器を使用しており、移動が困難

- 寝たきりで移動が困難

- 在宅での看取りを希望している

在宅医療の利用を考えている方は、「第4章 住み慣れた場所で自分らしく暮らす」「第5章 生きること、生ききることに向き合う」「第6章 人生の最期をともに生きる」などが、きっと参考になるでしょう。

ご本人の体験談 在宅での点滴、思い切ってやってみた

在宅での点滴、思い切ってやってみた

私は抗がん剤治療のため入院している途中で食事が十分に摂れなくなり、点滴で栄養を補給することになりました。その影響で予定していた期間より長く入院することになり、長期の入院を経験したことのなかった私は、入院生活に苦痛を感じ始めていました。

そんなとき、担当の医師から「栄養の点滴さえしていればしばらくは自宅で過ごせる状態です」と伝えられました。訪問診療チームのサポートはあるものの、私か家族がある程度点滴の管理をする必要があるとのことでした。普段から間近で処置を目にしていた私は家族よりも適任だと思い、自分でやることに決めました。

その後、退院までに模擬キットを使い針の抜き刺しの練習をしたり、実際に針の抜き刺しをしてみたりと点滴の管理の仕方を学びました。もちろん最初は自分自身に針を刺すことに恐怖や不安がありました。ですがやってみると難しいということはなく、技術力よりも思い切ってやってみる勇気のほうが大切でした。

チームプレーでQOLアップ

チームプレーでQOLアップ

夫は「多重がん」と診断されて、いつ、どこに転移や再発をするのかわからない状態で不安を抱えながらの療養生活でした。そんなときに24時間体制で在宅医を始められた医師を紹介していただきました。

医師もまだ手探り状態のなか、担当医との連絡を取っていただきながらの在宅生活でした。夜中の異変にも対応していただける心強さは本人にとっても家族にとっても安心の重要なポイントでした。また、日頃ケアしてくれる訪問看護師さんに加え、在宅リハビリテーションをしてくださる理学療法士さん、薬を持ってきてくださる薬剤師さんなど、在宅でも多くの方々に関わっていただけることが心強く、安心して生活できました。