第7章 お別れのとき

この章では、在宅で最期を看取るエピソードや、患者さんが亡くなったあとの生活について、取り上げています。今をしっかり生きることを精いっぱい考えていらっしゃるご家族や患者さんにとって、目にするのはつらい内容かもしれません。「今は読みたくない、考えたくない」というところは読みとばしていただいて構いません。

今後の見通しや必要な準備・心構えについてあらかじめ知っておくことは、限られた時間を大切な人と共有するためにとても重要であるとも言えます。少しずつ、関心のあるところからお読みいただくこともよいでしょう。今後、在宅医療・介護スタッフと話し合うときの参考にしていただけると思います。

この章では、在宅での看取りを迎えるにあたって、体と心に起こる変化、最期のときを迎えるご本人に寄り添いながら、ケアや介助をしていくことについてまとめています。心のつながりを大切にしながら、ご本人とご家族双方の意向に沿った穏やかな時間をともに過ごすことができるようにしていけるとよいでしょう。

お別れのあとにご家族ができるケア、そして、ご家族や支援する方に向けた「グリーフケア」の考え方についても紹介しています。

- ご本人の反応がなくなってきても、心の交流をもつことができます。最期の時期の過ごし方について、方針を共有しておくとよいでしょう。

- グリーフ(悲嘆)に向き合いながら、これからの生活を支えるためのグリーフケアの考え方が広がってきています。これからの不安や生活上の心配ごとについて、家族間で話し合ったり、相談できる機会をもつとよいでしょう。

7-1.人生の最終段階を迎えるとき、温かく寄り添うには

やがて訪れると理解はしていても、いよいよそのときが迫ってくると、ご家族は平常心ではいられなくなるかもしれません。ご本人にどう接したらよいか、わからなくなるご家族もいます。とはいえ、ご本人と一緒に、ここまで大きな山を何度も乗り越えてこられたのです。今まで寄り添い、見守ってくることができた自分を信じ、ご本人の旅立ちに臨みましょう。

在宅で医療ケアを受けながら過ごしてきた「Sさん」。ご家族は、在宅支援チームのスタッフや知人の協力を得ながら、Sさんを自宅で見守り続けてきました。旅立ちの日は近づいています。Sさんご家族と相談員「Nさん」との会話から、旅立つ際の準備や、残されたご家族へのケアなどについてみていきましょう。

![]() 夫は1週間ほど前から、ベッドから起き上がれなくなり、ずっと横になったままの状態です。昨日は話しかけてもほとんど反応がありませんでした。呼吸も不規則になってきているようです。私の目から見ても最期が近づいていることがわかります。私たち家族にできることは、もう何も残されていないような気持ちになります。

夫は1週間ほど前から、ベッドから起き上がれなくなり、ずっと横になったままの状態です。昨日は話しかけてもほとんど反応がありませんでした。呼吸も不規則になってきているようです。私の目から見ても最期が近づいていることがわかります。私たち家族にできることは、もう何も残されていないような気持ちになります。

![]() これまでつらい時期もありましたが、よくご本人を支えていらっしゃいましたね。とても喜んでいらっしゃると思いますよ。これからできることは、確かに限られているかもしれません。でもまだ大切なことが残っていますよ。それは、最後まで「あなたのそばにいます」ということをご本人に伝え続けることです。

これまでつらい時期もありましたが、よくご本人を支えていらっしゃいましたね。とても喜んでいらっしゃると思いますよ。これからできることは、確かに限られているかもしれません。でもまだ大切なことが残っていますよ。それは、最後まで「あなたのそばにいます」ということをご本人に伝え続けることです。

![]() そばにいる……。それならいくらでもしてあげたいです。

そばにいる……。それならいくらでもしてあげたいです。

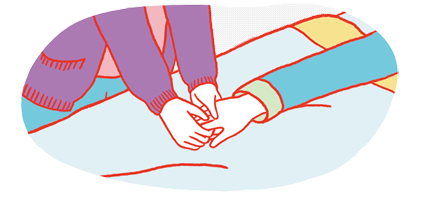

![]() 会話のやりとりを楽しむことはもうできないかもしれません。ですが、言葉のキャッチボールだけがコミュニケーションではありません。むしろこの時期は、静かにそばにいたり、やさしく体に触れたりすることで、ご本人にご家族の気持ちが伝わるということもあります。会話が少なくなっても、心と心が通い合い、お互いがよりわかり合えるようになれるかもしれません。

会話のやりとりを楽しむことはもうできないかもしれません。ですが、言葉のキャッチボールだけがコミュニケーションではありません。むしろこの時期は、静かにそばにいたり、やさしく体に触れたりすることで、ご本人にご家族の気持ちが伝わるということもあります。会話が少なくなっても、心と心が通い合い、お互いがよりわかり合えるようになれるかもしれません。

![]() そういう魂の触れ合いのような瞬間がもてたら、本当にうれしいです。

そういう魂の触れ合いのような瞬間がもてたら、本当にうれしいです。

![]() 最後の日々を、ご本人とご家族のお互いの思いに寄り添いながら過ごすことができるのが、在宅療養のよいところだと思います。会話が難しくなっても、ご本人にご家族の声は届いていますから、語りかけることを続けていくとよいと思います。ささやくようにやさしく、ゆっくりと。ご家族の声にご本人も安心されるでしょう。

最後の日々を、ご本人とご家族のお互いの思いに寄り添いながら過ごすことができるのが、在宅療養のよいところだと思います。会話が難しくなっても、ご本人にご家族の声は届いていますから、語りかけることを続けていくとよいと思います。ささやくようにやさしく、ゆっくりと。ご家族の声にご本人も安心されるでしょう。

![]() どのようなことを話しかけたら喜ぶでしょうか。

どのようなことを話しかけたら喜ぶでしょうか。

![]() ご家族がご本人に伝えたいこと、話したいことでよいと思います。楽しかった思い出や感謝の気持ち、今日の出来事などなんでも。もしも過去にわだかまりがあるとしたら、今が最後の仲直り時と思って、それを話題にしてもよいと思います。とはいえ、ちょっとした笑い話程度にして、ご本人の表情を楽しむくらいの余裕をもちたいものです。それから、ご家族の未来の話を控える必要はありませんよ。ご家族の幸せな将来のイメージは、ご本人の希望にもつながります。

ご家族がご本人に伝えたいこと、話したいことでよいと思います。楽しかった思い出や感謝の気持ち、今日の出来事などなんでも。もしも過去にわだかまりがあるとしたら、今が最後の仲直り時と思って、それを話題にしてもよいと思います。とはいえ、ちょっとした笑い話程度にして、ご本人の表情を楽しむくらいの余裕をもちたいものです。それから、ご家族の未来の話を控える必要はありませんよ。ご家族の幸せな将来のイメージは、ご本人の希望にもつながります。

![]() 希望ですか……。最期を迎えようしている夫でも、希望をもつことができるのでしょうか。

希望ですか……。最期を迎えようしている夫でも、希望をもつことができるのでしょうか。

![]() ええ。確かに、病気が治る、元気になれる、というような希望ではないかもしれません。しかし、先ほどお話ししたように、ご家族の幸せやお子さんやお孫さんの成長を見守りたい気持ちや、自分がご家族の心のなかで生き続けていたいという気持ちなど、夫として、父として、人間としての希望は、最期までもち続けることができると思います。最期まで痛みなく過ごしたい、ご家族に見守られて逝きたいといった、在宅での療養を選んだご本人の希望が叶えられるように、みんなで応援していきましょうね。

ええ。確かに、病気が治る、元気になれる、というような希望ではないかもしれません。しかし、先ほどお話ししたように、ご家族の幸せやお子さんやお孫さんの成長を見守りたい気持ちや、自分がご家族の心のなかで生き続けていたいという気持ちなど、夫として、父として、人間としての希望は、最期までもち続けることができると思います。最期まで痛みなく過ごしたい、ご家族に見守られて逝きたいといった、在宅での療養を選んだご本人の希望が叶えられるように、みんなで応援していきましょうね。

あまり騒がしい環境は好ましくありませんが、誰かがそばにいるという気配は、死への恐怖や孤独感を和らげるようです。ご本人を中心にご家族がベッドの傍らに集まり、最後の日々を過ごしていただければと思います。また、ご本人の反応がなくなってきたからといって、何もわからなくなっているわけではありません。お見舞いにきた親戚や知人に対しては、そのことに配慮していただくようにお伝えするとよいでしょう。

「お別れのとき」の兆候の例

死が近いときには、以下のようなさまざまな「兆し」が現れることがあります。一つひとつの変化に驚いたりする必要はありませんが、つらい様子はないかどうか確かめながら寄り添っていられるとよいでしょう。

- ものを食べられなくなる。

- 水をほしがる。

- 葬儀など、自分の死後の事柄を気にし始める。

- 横になる時間が長くなる。

- すでに故人となっている家族や知人について語る(お迎え体験)。

- 会話がちぐはぐになる。

- トイレに立てなくなる。

- この世ならぬものを見ているようなまなざしになる。

- 周囲の人にお別れの言葉を口にする。

- 一時的に食欲が戻ったり、意識がはっきりする(中治り現象)。

- 眠る時間が長くなる、無呼吸が現れる。

- 手足が冷たくなる。

「みんなが集まる日に旅立つわ」

「みんなが集まる日に旅立つわ」

母は80歳、進行した腎臓がんでした。実の娘の私に「介護で面倒をかけて申し訳ない」と、着替えを手伝う、トイレに付き添う、食事を出すたびに謝っていました。私としては、「面倒をかけてくれていいのよ、もっとわがまま言っていいのよ」とやさしく伝えるのですが、母は変わりませんでした。「介護で迷惑をかけるなら、早く死んだほうがまし」とまで追い詰められているようでした。訪問看護師さんは、そんな母の心の痛みを訪問のたびにじっくり聴いてくれていました。でも、特にアドバイスをしているわけではなかったようです。

ですが、ある日突然、看護師さんと話している最中に、視線を窓に向け、希望に満ちあふれた顔になりこう言いました。「おばあちゃんは、この心の痛みを天国までもっていくわ。そう、そう決めたの。そして、家族みんなが集まる日に旅立つわ。準備をお願いね」と。それからも、「申し訳ない」と介護のたびに謝ってはいましたが、心は明るく晴れ晴れしているようでした。そして本当に、宣告どおり家族が集まった日に、皆に見守られるなか、安らかに旅立ちました。