7-4.大切な人を失ったご家族へ

7-4-1.お別れのあと、ご家族に起こる心と体、生活の変化に向き合う

大切な人を失ったご家族の悲しみは、たいていの場合、なかなかすぐに拭い去れるものではありません。現実の感覚がなくなったように思えたり、悲しんだり、疲労感などで、体の不調を訴える方もいます。また、大切な人が永遠にいなくなったことで、家族の生活も変化するでしょう。悲しんだり、疲労感を覚えたりしながらも、現実には日常生活の変化に対応していくことが必要になります。遺された親しい人同士の語らいの場や、同じ思いを抱きながら過ごした方からのメッセージが参考になることもあります。

![]() 各方面への連絡や手続き、葬儀などで慌ただしかったせいか、夫がもういないという実感がなかなか湧きません。

各方面への連絡や手続き、葬儀などで慌ただしかったせいか、夫がもういないという実感がなかなか湧きません。

![]() そうだったのですね。実は、大切な人を失ったときには、実感が湧かないとか、現実感がないように思われたりすることは、よくあることなのです。

そうだったのですね。実は、大切な人を失ったときには、実感が湧かないとか、現実感がないように思われたりすることは、よくあることなのです。

![]() 今のような心のありようが、普通によくあることなのですか。心身ともに疲れているはずなのによく眠れず、体のだるさが続いています。

今のような心のありようが、普通によくあることなのですか。心身ともに疲れているはずなのによく眠れず、体のだるさが続いています。

![]() どうかご無理なさいませんように。大切な人を失ってからしばらくの間、さまざまに気持ちが揺れ動くのは自然なことです。無感覚になったり、怒ったり、悲しんだり……。でもその一方で、現実の生活を送るなかで、今までご本人がやってくれていた諸手続きを代わりにやることで新しいことに気がとられたり、日常の家事に集中したりと、ご本人のことを少しの間、忘れる時間もあるかもしれません。でも、そんな日常を送っていても、また悲しくなったり寂しくなったりと、気持ちは目まぐるしく変わることもよくあります。このような状態の繰り返しがしばらく続くことはあります。

どうかご無理なさいませんように。大切な人を失ってからしばらくの間、さまざまに気持ちが揺れ動くのは自然なことです。無感覚になったり、怒ったり、悲しんだり……。でもその一方で、現実の生活を送るなかで、今までご本人がやってくれていた諸手続きを代わりにやることで新しいことに気がとられたり、日常の家事に集中したりと、ご本人のことを少しの間、忘れる時間もあるかもしれません。でも、そんな日常を送っていても、また悲しくなったり寂しくなったりと、気持ちは目まぐるしく変わることもよくあります。このような状態の繰り返しがしばらく続くことはあります。

![]() そうなのですか……。

そうなのですか……。

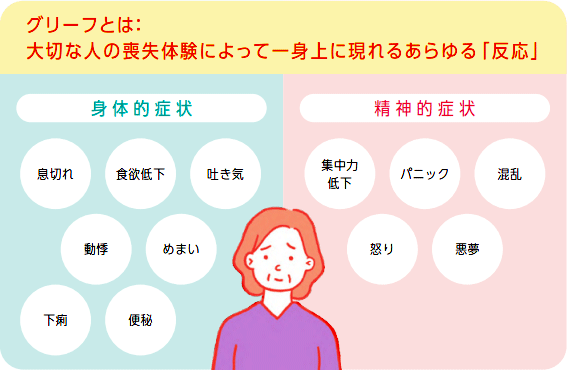

![]() 大切な人を喪失する体験によって起こる、さまざまな心理的・身体的症状を含む情動的(感情的)反応を「グリーフ」と言います。日本語では「悲嘆」と訳されていますが、実際の意味はもっと広く、身体や感情、認知、精神、行動面に影響をきたすことで現れる、あらゆる「反応」を指します。

大切な人を喪失する体験によって起こる、さまざまな心理的・身体的症状を含む情動的(感情的)反応を「グリーフ」と言います。日本語では「悲嘆」と訳されていますが、実際の意味はもっと広く、身体や感情、認知、精神、行動面に影響をきたすことで現れる、あらゆる「反応」を指します。

![]() ですので、不眠やだるさなど、体の不調も「グリーフ」のひとつだと考えられます。ほかにも、身体的な症状としては、胸がしめつけられる感じや動悸、息切れ、めまい、食欲低下や吐き気、便秘や下痢、脱力感などを自覚される方もいます。また、精神的な症状として、集中力の低下、パニック、混乱、怒り、悲しい夢や悪夢などが現れやすいようです。気になる症状があれば医師に相談し、最近、大切な人を亡くしたことに基づく「グリーフ」によるものなのか、治療が必要かどうかを含めて今後なんらかの対応をしたほうがよいのか、確認することが重要です。これまで診療を受けていた医師や、がん患者さんやご家族の心の支援を専門にする医師(精神腫瘍科、精神神経科、心療内科など)、緩和ケア医、心理士などに相談することができます。

ですので、不眠やだるさなど、体の不調も「グリーフ」のひとつだと考えられます。ほかにも、身体的な症状としては、胸がしめつけられる感じや動悸、息切れ、めまい、食欲低下や吐き気、便秘や下痢、脱力感などを自覚される方もいます。また、精神的な症状として、集中力の低下、パニック、混乱、怒り、悲しい夢や悪夢などが現れやすいようです。気になる症状があれば医師に相談し、最近、大切な人を亡くしたことに基づく「グリーフ」によるものなのか、治療が必要かどうかを含めて今後なんらかの対応をしたほうがよいのか、確認することが重要です。これまで診療を受けていた医師や、がん患者さんやご家族の心の支援を専門にする医師(精神腫瘍科、精神神経科、心療内科など)、緩和ケア医、心理士などに相談することができます。

![]() そうですか。いつまでもこのような状態が続くのでしょうか。

そうですか。いつまでもこのような状態が続くのでしょうか。

![]() 大切な人を亡くして、気持ちだけではなく身体にも影響が出てきているのかもしれませんね。ほかに動悸や脱力感、また、集中力の低下などを感じることはありますか。

大切な人を亡くして、気持ちだけではなく身体にも影響が出てきているのかもしれませんね。ほかに動悸や脱力感、また、集中力の低下などを感じることはありますか。

![]() 動悸や脱力感とまではいきませんが、なんとなくだるいですね。また、一人でいると、ぼーっとしてしまうこともあります。

動悸や脱力感とまではいきませんが、なんとなくだるいですね。また、一人でいると、ぼーっとしてしまうこともあります。

![]() そんな状態が続いてつらいようであれば、医師に相談してみるのも一つですね。医師に大切な人を亡くしたこともよく話し、心身の状態が少しでも楽になるように助けを求めてもよいと思います。もちろん、医師だけではなく、看護師を含むほかの医療職、ご家族や親しい友人なども助けになります。今までの療養生活を振り返って、身近な人たちとご本人のことを話していると、気持ちも楽になるかもしれません。

そんな状態が続いてつらいようであれば、医師に相談してみるのも一つですね。医師に大切な人を亡くしたこともよく話し、心身の状態が少しでも楽になるように助けを求めてもよいと思います。もちろん、医師だけではなく、看護師を含むほかの医療職、ご家族や親しい友人なども助けになります。今までの療養生活を振り返って、身近な人たちとご本人のことを話していると、気持ちも楽になるかもしれません。

![]() そうですか……。実は、もう一つ不安なことがあります。夫という大黒柱を失って、娘と2人になりました。長男は独立していますし、娘もいずれ結婚して家を出るでしょう。いくつまで生きられるかわかりませんが、経済的なことや私自身の健康など、今後の生活に少し不安を感じます。

そうですか……。実は、もう一つ不安なことがあります。夫という大黒柱を失って、娘と2人になりました。長男は独立していますし、娘もいずれ結婚して家を出るでしょう。いくつまで生きられるかわかりませんが、経済的なことや私自身の健康など、今後の生活に少し不安を感じます。

![]() そういうお気持ちになってしまうのも、無理のないことです。これまで社会的、経済的、精神的にご主人の存在が大きかった場合、ご主人が亡くなったあとの生活に不安を抱くのは当然です。ご家族自身のこれからの生活について少しずつ考えていく必要があります。新しい生活をこれからどうつくっていくか、周りの人の力も得て心と体の状態を整えながら、考えていきましょう。現実に少しずつ慣れていくこと、小さなことでも少しずつ受け入れていくことが、これからの生活になじむ大切な第一歩になります。

そういうお気持ちになってしまうのも、無理のないことです。これまで社会的、経済的、精神的にご主人の存在が大きかった場合、ご主人が亡くなったあとの生活に不安を抱くのは当然です。ご家族自身のこれからの生活について少しずつ考えていく必要があります。新しい生活をこれからどうつくっていくか、周りの人の力も得て心と体の状態を整えながら、考えていきましょう。現実に少しずつ慣れていくこと、小さなことでも少しずつ受け入れていくことが、これからの生活になじむ大切な第一歩になります。

大切な人を失った悲しみは、精神面、身体面、社会面などに広く影響を与えますが、それらはごく自然なことです。次にご紹介する「グリーフケア(悲嘆のケア)」は、新しい生活をつくっていく家族のためのケアです。ぜひ参考にしていただきたいと思います。

7-4-2.グリーフ(悲嘆)と向き合い、自分らしい生活リズムへ

グリーフ(grief:悲嘆)とは、「大切な人やものを失ったことによる反応」と言われています。大切な人を失った人が新しい生活をつくり、それに慣れていくことを支える取り組みが「グリーフケア」です。自分らしい生活を取り戻したり、新しい日常に慣れ親しんでいったりするには、グリーフケアの考え方が参考になります。

![]() 最近は、急に悲しくなったり、怒りがこみ上げてきたりで感情の起伏が激しく、自分でコントロールできません。周りには申し訳ないと思うのですが……。

最近は、急に悲しくなったり、怒りがこみ上げてきたりで感情の起伏が激しく、自分でコントロールできません。周りには申し訳ないと思うのですが……。

![]() 大切な人を失ったとき、遺された人は、怒りや悲しみなどのさまざまな感情を抱くことがあります。このような感情は、ジェットコースターのように激しく変化し、自分でもどうすることもできないと感じることも少なくはありません。でも、これはごく自然なことです。ですが、そんな感情をもちながらも、同時にもう大切な人がいないという現実のなかで、ご家族自身の新しい生活を始める必要があります。

大切な人を失ったとき、遺された人は、怒りや悲しみなどのさまざまな感情を抱くことがあります。このような感情は、ジェットコースターのように激しく変化し、自分でもどうすることもできないと感じることも少なくはありません。でも、これはごく自然なことです。ですが、そんな感情をもちながらも、同時にもう大切な人がいないという現実のなかで、ご家族自身の新しい生活を始める必要があります。

![]() それはそうかもしれませんが、いつまでこんな気持ちの状態が続くのでしょうか。

それはそうかもしれませんが、いつまでこんな気持ちの状態が続くのでしょうか。

![]() それは、人によってさまざまですが、こうした悲しみの気持ちは一般的に月や年の単位で続くと言われています。また悲しんだり、嘆いたりしながらも、実生活は進んでいきます。そんな時間の経過とともに、次第に悲しみの感情や生活そのものも変化していくと言われています。

それは、人によってさまざまですが、こうした悲しみの気持ちは一般的に月や年の単位で続くと言われています。また悲しんだり、嘆いたりしながらも、実生活は進んでいきます。そんな時間の経過とともに、次第に悲しみの感情や生活そのものも変化していくと言われています。

![]() 夫がもうこの世にいないことを嘆いても、どうしようもないことは理解しています。今は、とてもつらい。こんな気持ちのまま、自分自身の生活に気持ちを向けることはなかなかできないように思います。この気持ちのままに流されてよいのかどうか、わかりません。

夫がもうこの世にいないことを嘆いても、どうしようもないことは理解しています。今は、とてもつらい。こんな気持ちのまま、自分自身の生活に気持ちを向けることはなかなかできないように思います。この気持ちのままに流されてよいのかどうか、わかりません。

![]() つらい気持ちは、無理して押しとどめることはありません。どうぞお話しください。一番悲しみが癒やされるのは、どういうときだと思いますか。

つらい気持ちは、無理して押しとどめることはありません。どうぞお話しください。一番悲しみが癒やされるのは、どういうときだと思いますか。

![]() 悲しみの源である夫の存在をきれいさっぱり忘れたときでしょうか。……もちろん、違いますよね。

悲しみの源である夫の存在をきれいさっぱり忘れたときでしょうか。……もちろん、違いますよね。

![]() そうですね、ご主人の存在を無理やり忘れようとしても悲しみは癒やされないと思います。むしろ、喪失や悲しみに遭遇するたびに、「忘れよう」「考えないようにしよう」と避け続ける道を選んでしまうと、現実に向き合うことが難しくなってしまうこともあります。喪失による苦痛を乗り越え、充実した生活を送ることができるようになったという方のお話を聞くと、「大切な人が自分のなかで存在し続ける、と考えるように心がけた」ということをよくおっしゃいます。大切な人との関係性を、目に見える「身体的な存在」から、目に見えない「心の絆で結ばれている存在」として自分のなかに刻み込まれているようです。だから、実際にひとりでもあまり寂しさを感じないそうです。

そうですね、ご主人の存在を無理やり忘れようとしても悲しみは癒やされないと思います。むしろ、喪失や悲しみに遭遇するたびに、「忘れよう」「考えないようにしよう」と避け続ける道を選んでしまうと、現実に向き合うことが難しくなってしまうこともあります。喪失による苦痛を乗り越え、充実した生活を送ることができるようになったという方のお話を聞くと、「大切な人が自分のなかで存在し続ける、と考えるように心がけた」ということをよくおっしゃいます。大切な人との関係性を、目に見える「身体的な存在」から、目に見えない「心の絆で結ばれている存在」として自分のなかに刻み込まれているようです。だから、実際にひとりでもあまり寂しさを感じないそうです。

![]() そんなものでしょうか……。

そんなものでしょうか……。

![]() そういう話を聞けば、思い出すとつらくなるからと、大切な人との思い出をいつまでも封印し続けたりしなくてもよいことがわかります。また、グリーフに対処することによって、人間の命には限りがあるということに改めて気づき、その現実を受け入れたうえで、最も大切な人々との関わりや、大切な計画を優先し、残された時間を有意義に活用しようと考えることもあるでしょう。こうして、喪失による悲しみから、新たな生活、人生に歩み出していけるようになるのではないでしょうか。

そういう話を聞けば、思い出すとつらくなるからと、大切な人との思い出をいつまでも封印し続けたりしなくてもよいことがわかります。また、グリーフに対処することによって、人間の命には限りがあるということに改めて気づき、その現実を受け入れたうえで、最も大切な人々との関わりや、大切な計画を優先し、残された時間を有意義に活用しようと考えることもあるでしょう。こうして、喪失による悲しみから、新たな生活、人生に歩み出していけるようになるのではないでしょうか。

7-4-3.グリーフケア、グリーフワークのかたちは人それぞれ

![]() グリーフワークという言葉を聞いたことがありますが、今おっしゃったようなことがグリーフワークでしょうか。亡くなった夫との関係を見つめ直したり、新しく築いたりすることが……。

グリーフワークという言葉を聞いたことがありますが、今おっしゃったようなことがグリーフワークでしょうか。亡くなった夫との関係を見つめ直したり、新しく築いたりすることが……。

![]() はい。お別れから間もない今はまだ難しいかもしれませんね。でも、いつかご本人との思い出を温かく感じ、ご本人を身近に感じることのできる日がくると思います。そして、周囲の人たちの助けも得ながら、ご家族の日常生活にも落ち着きと楽しみを感じられるようになるときがやがてやってくると思います。ご本人は亡くなってしまったとしても、ご家族の大切な人であることには永遠に変わりありませんから。

はい。お別れから間もない今はまだ難しいかもしれませんね。でも、いつかご本人との思い出を温かく感じ、ご本人を身近に感じることのできる日がくると思います。そして、周囲の人たちの助けも得ながら、ご家族の日常生活にも落ち着きと楽しみを感じられるようになるときがやがてやってくると思います。ご本人は亡くなってしまったとしても、ご家族の大切な人であることには永遠に変わりありませんから。

![]() そうですね。でも、自分一人ではどうしたらよいかわからないと思ったときに、頼れるところはあるのでしょうか。

そうですね。でも、自分一人ではどうしたらよいかわからないと思ったときに、頼れるところはあるのでしょうか。

![]() 最近は、グリーフケアに積極的に取り組む医療機関や支援団体が増えています。お住まいの地域のがん診療連携拠点病院にあるがん相談支援センターに問い合わせてみるのもよいでしょう。あるいは、誰かと一緒にいるよりもひとりでじっくり向き合ったほうが自分には合っていると思えば、それでもよいのです。グリーフケアにもいろいろなかたちがあります。

最近は、グリーフケアに積極的に取り組む医療機関や支援団体が増えています。お住まいの地域のがん診療連携拠点病院にあるがん相談支援センターに問い合わせてみるのもよいでしょう。あるいは、誰かと一緒にいるよりもひとりでじっくり向き合ったほうが自分には合っていると思えば、それでもよいのです。グリーフケアにもいろいろなかたちがあります。

![]() グリーフに向き合うことの大切さは、なんとなくですが、わかったような気がします。具体的に何をすればよいのでしょうか。

グリーフに向き合うことの大切さは、なんとなくですが、わかったような気がします。具体的に何をすればよいのでしょうか。

![]() まずは、ご自分の気持ちと静かに向き合ってみませんか。それが難しければ、ご自分の心のうちを親しい人に話してみてください。喪失による痛みや苦しみと対峙することによって、今まで気づかなかったご自身の感情や願いがみえてくることがよくあります。また、ご自身の感情の変化に気づいたり、見つめ直したりするきっかけにもなり、これからの問題や悩みに対しても方向性を見失わないで、落ち着いて対処することができるでしょう。

まずは、ご自分の気持ちと静かに向き合ってみませんか。それが難しければ、ご自分の心のうちを親しい人に話してみてください。喪失による痛みや苦しみと対峙することによって、今まで気づかなかったご自身の感情や願いがみえてくることがよくあります。また、ご自身の感情の変化に気づいたり、見つめ直したりするきっかけにもなり、これからの問題や悩みに対しても方向性を見失わないで、落ち着いて対処することができるでしょう。

![]() 心の痛みや苦しみから逃げず、常に向き合い続けることで、いずれ悲しみが癒やされ、立ち直れるということですか。

心の痛みや苦しみから逃げず、常に向き合い続けることで、いずれ悲しみが癒やされ、立ち直れるということですか。

![]() 「常に」というのは、ちょっと難しいかもしれません。いくら痛みや苦しみに向き合うといっても、いつも振り返ったり思い出したりし続けることはつらいですし、普段の生活のなかでのバランスを考えても現実的とは言えないかもしれません。

「常に」というのは、ちょっと難しいかもしれません。いくら痛みや苦しみに向き合うといっても、いつも振り返ったり思い出したりし続けることはつらいですし、普段の生活のなかでのバランスを考えても現実的とは言えないかもしれません。

![]() 確かにそうですね。

確かにそうですね。

![]() 「いつも」ではなく、「時々」グリーフに向き合うのがよいと言われています。たとえば、悲しみや不安といった感情に目を向けるときもあれば、それ以外の時間には家事や仕事といった日常の作業に集中するときもあります。そうした時間も、グリーフと向き合う間には、心の痛みや苦悩から一時的に解放され癒やしを与えてくれるひとときになるかもしれません。また家事や仕事は、自分の内面ではなく“外に向かう”営みですから、外の世界への適応の度合いを知ることもできます。大切なのは、「感じる」という内省的な作業と、「行動する」という外に向かう作業のバランスです。

「いつも」ではなく、「時々」グリーフに向き合うのがよいと言われています。たとえば、悲しみや不安といった感情に目を向けるときもあれば、それ以外の時間には家事や仕事といった日常の作業に集中するときもあります。そうした時間も、グリーフと向き合う間には、心の痛みや苦悩から一時的に解放され癒やしを与えてくれるひとときになるかもしれません。また家事や仕事は、自分の内面ではなく“外に向かう”営みですから、外の世界への適応の度合いを知ることもできます。大切なのは、「感じる」という内省的な作業と、「行動する」という外に向かう作業のバランスです。

![]() そのような試みを続けていくことにより、亡くなった夫との新たな関係性、新しい世界をつくり上げていくということですね。

そのような試みを続けていくことにより、亡くなった夫との新たな関係性、新しい世界をつくり上げていくということですね。

![]() グリーフワークは、遺された人がそれぞれに新しい世界を求めて踏み出す旅のようなものです。二度とスタート地点に戻ることはありません。そして、新しい世界の探索は、その人自身がこの世を去るまで続くと言えます。なぜなら、人生は出会いと別れの連続で、別れのたびに大切な何かを失った世界と折り合って生きていかなければならないからです。グリーフワークという旅の途中にはさまざまな選択の場面がありますが、選ぶのはご自身です。その時々で新しい価値観や知恵、生きがいを見つけ出すことができれば、喪失の体験は失うことばかりではないと感じることができるかもしれません。

グリーフワークは、遺された人がそれぞれに新しい世界を求めて踏み出す旅のようなものです。二度とスタート地点に戻ることはありません。そして、新しい世界の探索は、その人自身がこの世を去るまで続くと言えます。なぜなら、人生は出会いと別れの連続で、別れのたびに大切な何かを失った世界と折り合って生きていかなければならないからです。グリーフワークという旅の途中にはさまざまな選択の場面がありますが、選ぶのはご自身です。その時々で新しい価値観や知恵、生きがいを見つけ出すことができれば、喪失の体験は失うことばかりではないと感じることができるかもしれません。

![]() グリーフワークがうまくいかない場合、たとえば、つらい気持ちが続いたり、心の痛みが治まらなかったり、なんの感情ももてなかったりしたとき、どうすればよいのでしょうか。

グリーフワークがうまくいかない場合、たとえば、つらい気持ちが続いたり、心の痛みが治まらなかったり、なんの感情ももてなかったりしたとき、どうすればよいのでしょうか。

![]() 確かに、悲しみや苦しみとの向き合い方がわからず、先に進めず堂々めぐりをしているとお感じになる方もいます。心痛や苦悩が高じて「消えてしまいたい」「何もかも嫌になった」という否定的な気持ちをもってしまうこともあるかもしれません。こんなときには、無理は禁物です。早めに身近な人や医療関係者に相談してください。

確かに、悲しみや苦しみとの向き合い方がわからず、先に進めず堂々めぐりをしているとお感じになる方もいます。心痛や苦悩が高じて「消えてしまいたい」「何もかも嫌になった」という否定的な気持ちをもってしまうこともあるかもしれません。こんなときには、無理は禁物です。早めに身近な人や医療関係者に相談してください。

![]() つらいときには頼ってもよいのですね。

つらいときには頼ってもよいのですね。

![]() もちろんです。それに、グリーフワークは、一人だけで行う必要はありません。同じつらさや寂しさを共有しながら、支え合うことができる人が近くにいるかもしれません。ご自分の周りにいる人たちへ目を向け、お互いの気持ちを伝えたり、受け取ったりすることで癒やされることもあるでしょう。もし嫌でなければ、ご家族や友人・知人と思い出話をするお茶会や食事会を、定期的に催すのもよいと思います。

もちろんです。それに、グリーフワークは、一人だけで行う必要はありません。同じつらさや寂しさを共有しながら、支え合うことができる人が近くにいるかもしれません。ご自分の周りにいる人たちへ目を向け、お互いの気持ちを伝えたり、受け取ったりすることで癒やされることもあるでしょう。もし嫌でなければ、ご家族や友人・知人と思い出話をするお茶会や食事会を、定期的に催すのもよいと思います。

グリーフケアの重要性はよく知られており、今後さらに普及していくと考えられます。医療機関や遺族会などでも熱心にグリーフケアに取り組んでいるところもあるので、ご自身の周りで調べてみるとよいでしょう。

大切な人を失ったご家族へ

大切な人を失ったご家族へ

私は、10歳代、20歳代で両親、祖父母、そしてつらい時間をともに支えてくれた親や姉のような大切な友人を次々と失くしました。命には限りがあると頭ではわかっていても、大切な人が目の前からいなくなり、触れることができない、声を聞くことができない日常は耐えられない苦しさです。

周囲の方が心配し、善意でかけてくださる言葉にも耳を塞ぎたくなりました。涙の量が決まっているなら、もうとっくに使い果たしたはずだと何度も思いました。

長い時間が経過しても、その思いは消えるわけではなく、今でも風が吹くように突然襲ってきます。ほかに代わりがきかないたった一人の人です。大切な人を失くしたその思いは、癒えることはないのかもしれません。

ですが、人生で、こんなにも大切だと思える人と出会えたこと、時間をともにしたことに感謝し続けたいと思います。苦しさも涙も、心から大切な人であった証です。

妻が教えてくれたこと

妻が教えてくれたこと

私が妻を亡くしたとき、2人の娘はまだ小学校と幼稚園に通っていました。妻がいなくなり、私は途方に暮れることもありましたが、仕事や家事に、子育てにと、とても忙しい時間を過ごすことになりました。ああ、この料理はどうすればよいのだろう、娘たちとはどうコミュニケーションをとればよいのだろうなどと、迷うことは多々ありましたが、妻が教えてくれたことを思い出しては、なんとか今までやってくることができました。今年、末の娘も成人を迎えます。以前妻がよく作り、今では私の得意料理となった栗ごはんで、末娘の20歳の誕生日を祝いたいと思います。

大切な人を送ったあと

大切な人を送ったあと

私は24時間、娘を中心に生活していました。喪失感とともに自分も生きていることを忘れてしまいました。毎日、娘の所に行きたいと願うことしかできず、普段から心のケアをしていても、悪魔は一瞬の心の隙をついて襲いかかってくるのです。

私はこの悪魔を心に入れないために、

| 生前 |

|

| 見送り後 |

|

| そう毎日願いました。そして今は、 | |

|

|

私は、100人のお別れがあれば100通りの悲しみ・苦しみがあると思います。正解はなく、課題はたくさんあると思います。どのようなかたちでも、携わることができれば幸いです。