4-2.療養を支えるパートナー(在宅支援チーム)の探し方

在宅で医療やケアを受けながら療養するときには、お住まいの地域で訪問診療を行っている診療所の医師や訪問看護ステーションの看護師、調剤薬局の薬剤師、リハビリテーションスタッフ、地域のケアマネジャーやヘルパーなどの、医療・介護・福祉スタッフの支援が必要です。こうした、在宅療養に携わるさまざまなスタッフは、職場や職種の垣根を越えて連携し、住み慣れた場所で医療・介護を受けながら安心して暮らすことを希望する人に対して、チーム(在宅支援チーム)を組んで医療や介護・福祉を提供しています。

ここでは、在宅での療養を支えてくれる在宅支援チームとめぐり合い、必要な医療やケアを得て安心して過ごすために必要な情報を確認していきましょう。

4-2-1.在宅療養支援診療所(在宅医)の探し方

![]() 在宅での療養となると、夫が入院している病院との関係はどうなるのでしょうか。今の病院の先生が自宅に診察に来てくれるわけではないのですよね?

在宅での療養となると、夫が入院している病院との関係はどうなるのでしょうか。今の病院の先生が自宅に診察に来てくれるわけではないのですよね?

![]() そうですね、病院内に訪問診療部門がある医療機関もありますが、病院と地域の在宅療養支援診療所(在宅医)が連携し、ご本人の病状や治療に関する情報を引き継いで、退院後は在宅療養支援診療所の医師による診察を受ける、というかたちが一般的です。

そうですね、病院内に訪問診療部門がある医療機関もありますが、病院と地域の在宅療養支援診療所(在宅医)が連携し、ご本人の病状や治療に関する情報を引き継いで、退院後は在宅療養支援診療所の医師による診察を受ける、というかたちが一般的です。

![]() あいにく、近所で訪問診療を行っている診療所がすぐに思い浮かびません。どうやって訪問診療をしてくれる診療所を探せばよいのでしょうか?

あいにく、近所で訪問診療を行っている診療所がすぐに思い浮かびません。どうやって訪問診療をしてくれる診療所を探せばよいのでしょうか?

![]() 今かかっている病院ががん診療連携拠点病院であれば、院内にある「がん相談支援センター」で、在宅療養に関する質問や、お住まいの地域の在宅療養支援診療所などについても相談ができます。かかっている病院ががん診療連携拠点病院でない場合でも、近隣の拠点病院の「がん相談支援センター」に相談することが可能です。また、各病院で「地域連携室」や「退院支援室」といった、入院から在宅へのスムーズな移行について調整を行っている専門の部署がありますから、相談してみましょう。お住まいの地域で訪問診療を行っている医療機関をインターネットで検索してみるのもよいですね。

今かかっている病院ががん診療連携拠点病院であれば、院内にある「がん相談支援センター」で、在宅療養に関する質問や、お住まいの地域の在宅療養支援診療所などについても相談ができます。かかっている病院ががん診療連携拠点病院でない場合でも、近隣の拠点病院の「がん相談支援センター」に相談することが可能です。また、各病院で「地域連携室」や「退院支援室」といった、入院から在宅へのスムーズな移行について調整を行っている専門の部署がありますから、相談してみましょう。お住まいの地域で訪問診療を行っている医療機関をインターネットで検索してみるのもよいですね。

![]() 私はインターネットには疎いので、娘に頼んでみます。

私はインターネットには疎いので、娘に頼んでみます。

![]() それからもちろん、病院の担当医や、病院内の患者サロンやピアサロン(同じ病気や症状を抱える人たちの集い)、患者会、それからお住まいの地域での口コミなども、よい情報源です。Sさんやご家族の健康状態や家族背景を昔からよく知っているかかりつけ医がいたら、訪問診療をしてもらうことが可能か、尋ねてみるのもよいと思います。

それからもちろん、病院の担当医や、病院内の患者サロンやピアサロン(同じ病気や症状を抱える人たちの集い)、患者会、それからお住まいの地域での口コミなども、よい情報源です。Sさんやご家族の健康状態や家族背景を昔からよく知っているかかりつけ医がいたら、訪問診療をしてもらうことが可能か、尋ねてみるのもよいと思います。

![]() そうなのですね。もしかかりつけ医が対応してくれたら、気心も知れているし、安心ですね。

そうなのですね。もしかかりつけ医が対応してくれたら、気心も知れているし、安心ですね。

![]() そうですね。ただし、訪問診療を行っている診療所でも、がんに伴う痛みへの対応や、24時間体制による診療が十分にできない場合もあります。痛み止め(医療用麻薬)の処方や点滴など、必要な対応ができるか、いつでも相談できる体制があるか、急変時の対応が可能か、などを確認してみましょう。

そうですね。ただし、訪問診療を行っている診療所でも、がんに伴う痛みへの対応や、24時間体制による診療が十分にできない場合もあります。痛み止め(医療用麻薬)の処方や点滴など、必要な対応ができるか、いつでも相談できる体制があるか、急変時の対応が可能か、などを確認してみましょう。

![]() わかりました。

わかりました。

![]() やることがたくさんあって大変なときですが、まずは在宅支援チームの中心となる在宅療養支援診療所(在宅医)を見つけることが大切です。方針や在宅医療に対する考え方は、各診療所や在宅医によって少しずつ異なるため、できればいくつかの診療所に問い合わせたり、直接訪ねたりして、ご本人やご家族の望む在宅療養が叶いそうか、事前によく話を聞いてみるとよいと思います。また、訪問診療が可能なエリア(範囲や時間、距離など)も診療所ごとに異なりますので、ご自宅が訪問可能範囲に入っているか確認することも忘れないでくださいね。

やることがたくさんあって大変なときですが、まずは在宅支援チームの中心となる在宅療養支援診療所(在宅医)を見つけることが大切です。方針や在宅医療に対する考え方は、各診療所や在宅医によって少しずつ異なるため、できればいくつかの診療所に問い合わせたり、直接訪ねたりして、ご本人やご家族の望む在宅療養が叶いそうか、事前によく話を聞いてみるとよいと思います。また、訪問診療が可能なエリア(範囲や時間、距離など)も診療所ごとに異なりますので、ご自宅が訪問可能範囲に入っているか確認することも忘れないでくださいね。

4-2-2.介護保険の申請とケアマネジャーの探し方

![]() 今すぐに必要になるかわかりませんが、介護保険のサービスを利用するために、早めに申請をしておくよう、先日看護師さんからお話がありました。

今すぐに必要になるかわかりませんが、介護保険のサービスを利用するために、早めに申請をしておくよう、先日看護師さんからお話がありました。

![]() 介護保険のサービスでは、介護ベッドなどの福祉用具のレンタルや入浴の介助など、ご家族の介護負担を減らしたり、専門的なケアを受けたりすることができるので、サービスを利用できる年齢や条件に当てはまる方(65歳以上、もしくは40歳以上で、がんの治療が難しくなり介護が必要な場合など、特定の疾病や条件に該当する方)は、早めに申請しておくとよいと思います。申請から実際にサービスを利用できるようになるまで1~2か月ほど要する場合があります。申請手続きはご本人の入院中でも行うことができますよ。

介護保険のサービスでは、介護ベッドなどの福祉用具のレンタルや入浴の介助など、ご家族の介護負担を減らしたり、専門的なケアを受けたりすることができるので、サービスを利用できる年齢や条件に当てはまる方(65歳以上、もしくは40歳以上で、がんの治療が難しくなり介護が必要な場合など、特定の疾病や条件に該当する方)は、早めに申請しておくとよいと思います。申請から実際にサービスを利用できるようになるまで1~2か月ほど要する場合があります。申請手続きはご本人の入院中でも行うことができますよ。

![]() 申請はどのように行うのでしょう?

申請はどのように行うのでしょう?

![]() 介護保険の申請窓口は、市区町村の介護保険担当課とお住まいの地域の「地域包括支援センター」です(第1章「1-3.在宅療養に関する、信頼できる情報源」参照)。地域包括支援センターには、保健師やケアマネジャー、社会福祉士などの専門職が常駐しており、介護保険や在宅介護全般の相談にも応じています。

介護保険の申請窓口は、市区町村の介護保険担当課とお住まいの地域の「地域包括支援センター」です(第1章「1-3.在宅療養に関する、信頼できる情報源」参照)。地域包括支援センターには、保健師やケアマネジャー、社会福祉士などの専門職が常駐しており、介護保険や在宅介護全般の相談にも応じています。

![]() 在宅医を決めるのと同時に進めていったほうがよいですね。

在宅医を決めるのと同時に進めていったほうがよいですね。

![]() 介護に関して、カギとなるのがケアマネジャー(介護支援専門員)です。実際に在宅での療養が始まって、介護に関する相談があるときには、多くの場合ケアマネジャーが窓口になって対応してくれます。ケアマネジャーの多くは、「居宅介護支援事業所」などに所属していて、介護保険を申請すると、地域の居宅介護支援事業所などが一覧になったリストが送られてきますので、在宅医を決めるのと同じように、できれば、いくつかご自宅から近い事業所に電話したり直接訪ねたりして、Sさんやご家族の意向をよく汲んでくれるケアマネジャーや居宅介護支援事業所を探しましょう。病院の窓口や地域包括支援センターで情報を得ることができるかもしれませんし、在宅療養支援診療所の在宅医や看護師が、身近なケアマネジャーを紹介してくれることもあります。

介護に関して、カギとなるのがケアマネジャー(介護支援専門員)です。実際に在宅での療養が始まって、介護に関する相談があるときには、多くの場合ケアマネジャーが窓口になって対応してくれます。ケアマネジャーの多くは、「居宅介護支援事業所」などに所属していて、介護保険を申請すると、地域の居宅介護支援事業所などが一覧になったリストが送られてきますので、在宅医を決めるのと同じように、できれば、いくつかご自宅から近い事業所に電話したり直接訪ねたりして、Sさんやご家族の意向をよく汲んでくれるケアマネジャーや居宅介護支援事業所を探しましょう。病院の窓口や地域包括支援センターで情報を得ることができるかもしれませんし、在宅療養支援診療所の在宅医や看護師が、身近なケアマネジャーを紹介してくれることもあります。

![]() 地域包括支援センターと居宅介護支援事業所は違うのですか?

地域包括支援センターと居宅介護支援事業所は違うのですか?

![]() そうですね。介護保険で説明すると、地域包括支援センターは介護認定の「要支援1・2」の方のサービス調整を担当するのがおもな役割です。居宅介護支援事業所は、介護認定の「要介護1~5」の方のサービス調整をするのがおもな役割ですが、「要支援1・2」の方の対応をすることも可能です。

そうですね。介護保険で説明すると、地域包括支援センターは介護認定の「要支援1・2」の方のサービス調整を担当するのがおもな役割です。居宅介護支援事業所は、介護認定の「要介護1~5」の方のサービス調整をするのがおもな役割ですが、「要支援1・2」の方の対応をすることも可能です。

![]() えーと……?

えーと……?

![]() 初めてお聞きになると、違いがわかりにくいですね。最初に相談するのであれば、総合相談窓口として開設されている地域包括支援センターに相談するのが一番よい方法かと思います。

初めてお聞きになると、違いがわかりにくいですね。最初に相談するのであれば、総合相談窓口として開設されている地域包括支援センターに相談するのが一番よい方法かと思います。

![]() わかりました。

わかりました。

〈40歳未満の患者さん向け〉自治体による療養費助成制度

近年、40歳未満のがん患者さんの在宅療養費を助成する自治体が少しずつ増えてきています。介護保険制度は(条件を満たした)40歳以上の方しか利用ができません。このため40歳未満の方は、訪問介護サービスや訪問入浴サービス、福祉用具サービスなどを利用するときの公的支援制度がないため、全額自費対応となってしまうのが実情です。こうした実情に対し、各地で自治体独自の在宅療養費助成制度を整備しているところもあるため、詳しくは管轄の役所や最寄りの地域包括支援センターなどに相談してみるのがよいでしょう。

4-2-3.家族の介護態勢も確認しておきましょう

![]() 娘は自分もできるだけ介護を手伝うと言ってくれているのですが、普段は勤めに出ていて帰宅時間も遅めです。父親のケアを自分もやりたいという気持ちはうれしいのですが、負担がかかりすぎないか心配です。

娘は自分もできるだけ介護を手伝うと言ってくれているのですが、普段は勤めに出ていて帰宅時間も遅めです。父親のケアを自分もやりたいという気持ちはうれしいのですが、負担がかかりすぎないか心配です。

![]() ご家族で大切なお父様を介護したいと思う気持ちはとても素敵ですね。Sさんも安心されると思います。でも、確かに、お仕事もして介護もして……となると、今度は娘さんの体が心配です。ご家族で介護したいという気持ちを大切にしつつ、無理なく続けるための準備として、有給休暇のほか、通院の付き添いや介護保険の手続き代行などのために年5日まで取得できる「介護休暇制度」をうまく活用したり、また会社によっては家族に介護の必要が生じたときに使える時短勤務制度など、独自の制度を定めているところもあるので、就業規則を確認し、職場の方によく相談するとよいと思います。「がん相談支援センター」では、ご家族の就労に関する相談にも応じていますので、職場への相談の進め方など、参考になる情報を得ることができると思います。

ご家族で大切なお父様を介護したいと思う気持ちはとても素敵ですね。Sさんも安心されると思います。でも、確かに、お仕事もして介護もして……となると、今度は娘さんの体が心配です。ご家族で介護したいという気持ちを大切にしつつ、無理なく続けるための準備として、有給休暇のほか、通院の付き添いや介護保険の手続き代行などのために年5日まで取得できる「介護休暇制度」をうまく活用したり、また会社によっては家族に介護の必要が生じたときに使える時短勤務制度など、独自の制度を定めているところもあるので、就業規則を確認し、職場の方によく相談するとよいと思います。「がん相談支援センター」では、ご家族の就労に関する相談にも応じていますので、職場への相談の進め方など、参考になる情報を得ることができると思います。

![]() 結婚して独立している長男も、父とゆっくりできる時間をもちたい、自分も世話を手伝いたいと言ってくれています。

結婚して独立している長男も、父とゆっくりできる時間をもちたい、自分も世話を手伝いたいと言ってくれています。

![]() 息子さんは日頃離れて暮らしているので、一緒にいて話をしたい、世話したい、お母様を支えたいと思うお気持ちなのかもしれませんね。家族が揃えばSさんも喜ばれると思いますし、お母様も安心できますね。介護を要する家族の世話のために一定期間休業することができる「介護休業制度」などもあるので、息子さんと相談し、制度をうまく活用して、家族水入らずのひとときをもたれるのもよいことと思います。

息子さんは日頃離れて暮らしているので、一緒にいて話をしたい、世話したい、お母様を支えたいと思うお気持ちなのかもしれませんね。家族が揃えばSさんも喜ばれると思いますし、お母様も安心できますね。介護を要する家族の世話のために一定期間休業することができる「介護休業制度」などもあるので、息子さんと相談し、制度をうまく活用して、家族水入らずのひとときをもたれるのもよいことと思います。

![]() そうですね。息子ともよく話してみたいと思います。

そうですね。息子ともよく話してみたいと思います。

![]() ご家族全員が、それまでの生活を維持しながら、無理なく安心して介護を続けられることはとても重要なことです。訪問看護師やヘルパーに必要な介護を任せたり、役割分担したりして、ご家族にしかできないこと……たとえば手を握って声をかける、家族の昔話や楽しい思い出話をする、ただそばにいて一緒の時間を過ごすといったことも、Sさんにとっての大切な介護であり、ご家族にとってもかけがえのない時間となるはずです。

ご家族全員が、それまでの生活を維持しながら、無理なく安心して介護を続けられることはとても重要なことです。訪問看護師やヘルパーに必要な介護を任せたり、役割分担したりして、ご家族にしかできないこと……たとえば手を握って声をかける、家族の昔話や楽しい思い出話をする、ただそばにいて一緒の時間を過ごすといったことも、Sさんにとっての大切な介護であり、ご家族にとってもかけがえのない時間となるはずです。

4-2-4.病院での医療と在宅での医療はつながっています

![]() 夫の入院中は、医師や看護師さんだけでなく、薬剤師さんがお薬の詳しい説明をしてくださったり、管理栄養士さんが食事の配慮をしてくださったり、リハビリテーションの方が楽な体勢などを教えてくださったりなど、たくさんの方が関わってくれました。在宅で過ごすことになったら、このような手厚い医療やケアを受けることはやはり難しいのでしょうね?

夫の入院中は、医師や看護師さんだけでなく、薬剤師さんがお薬の詳しい説明をしてくださったり、管理栄養士さんが食事の配慮をしてくださったり、リハビリテーションの方が楽な体勢などを教えてくださったりなど、たくさんの方が関わってくれました。在宅で過ごすことになったら、このような手厚い医療やケアを受けることはやはり難しいのでしょうね?

![]() いいえ、そんなことはありませんよ。確かに在宅医療では、病院と違ってできないこともあります。たとえば、CTやMRIのように大型の機器を使うような検査はできませんが、エコー検査などにはポータブルタイプが普及しており、こうした装置を使って患者さんの病状を迅速に把握したり、通院の負担軽減を図っている在宅医もいます。点滴や注射、採血などの処置はもちろんできますし、薬剤師がご自宅を訪問して服薬の管理をしてくれたり、理学療法士などによるリハビリテーションをご自宅で受けることも可能です。「在宅医療だからできないこと」は、実はそれほど多くはないのです。

いいえ、そんなことはありませんよ。確かに在宅医療では、病院と違ってできないこともあります。たとえば、CTやMRIのように大型の機器を使うような検査はできませんが、エコー検査などにはポータブルタイプが普及しており、こうした装置を使って患者さんの病状を迅速に把握したり、通院の負担軽減を図っている在宅医もいます。点滴や注射、採血などの処置はもちろんできますし、薬剤師がご自宅を訪問して服薬の管理をしてくれたり、理学療法士などによるリハビリテーションをご自宅で受けることも可能です。「在宅医療だからできないこと」は、実はそれほど多くはないのです。

![]() そうなのですね。

そうなのですね。

![]() また、病院でチーム医療が行われていたように、在宅医療でも同様に、多くの医療や介護・福祉の専門職がSさんやご家族をケアするチームをつくり、それぞれの専門性を発揮しながら、一致した方針のもとによりよい治療やケアを提供していきます。最初は、たくさんのスタッフが入れ代わり立ち代わりご自宅を訪問することに戸惑うかもしれませんが、在宅での療養に不安がいっぱいだった方でも、医療や福祉のプロから、ケアや介護の方法を具体的に教わったり、一緒に行ったりしていくうちに、少しずつ慣れて不安が減り、これならなんとかやっていけそうだと、在宅でご家族の療養を支えていくことになじんでいく方がたくさんいます。

また、病院でチーム医療が行われていたように、在宅医療でも同様に、多くの医療や介護・福祉の専門職がSさんやご家族をケアするチームをつくり、それぞれの専門性を発揮しながら、一致した方針のもとによりよい治療やケアを提供していきます。最初は、たくさんのスタッフが入れ代わり立ち代わりご自宅を訪問することに戸惑うかもしれませんが、在宅での療養に不安がいっぱいだった方でも、医療や福祉のプロから、ケアや介護の方法を具体的に教わったり、一緒に行ったりしていくうちに、少しずつ慣れて不安が減り、これならなんとかやっていけそうだと、在宅でご家族の療養を支えていくことになじんでいく方がたくさんいます。

![]() 自宅にいても病院と同じように、さまざまな方が支えてくださるというのは心強いです。

自宅にいても病院と同じように、さまざまな方が支えてくださるというのは心強いです。

![]() はい。それに、病院関係者と在宅医療・介護の関係者は、ご本人が病院を退院する前に、合同で会議(退院前カンファレンス)を開いて、その方の病状や療養上配慮が必要な点、ご家族の状況などの情報を共有し、治療やケアの方針について意識合わせをして、病院から在宅へ、切れ目のないスムーズな移行を支援するための取り組みを行っています。医療機関の方針や状況によりますが、この会議に患者さんご本人やご家族が参加できることもあるので、確認してみるとよいでしょう。

はい。それに、病院関係者と在宅医療・介護の関係者は、ご本人が病院を退院する前に、合同で会議(退院前カンファレンス)を開いて、その方の病状や療養上配慮が必要な点、ご家族の状況などの情報を共有し、治療やケアの方針について意識合わせをして、病院から在宅へ、切れ目のないスムーズな移行を支援するための取り組みを行っています。医療機関の方針や状況によりますが、この会議に患者さんご本人やご家族が参加できることもあるので、確認してみるとよいでしょう。

![]() 夫がこのような状況になるまでまったく知りませんでしたが、自宅でも安心して医療や介護を受けられる体制づくりが整えられてきているのですね。

夫がこのような状況になるまでまったく知りませんでしたが、自宅でも安心して医療や介護を受けられる体制づくりが整えられてきているのですね。

![]() そうですね。そして、その中心にいるのはもちろんご本人とご家族です。納得のいく在宅医療や介護が受けられるように、困ったことや不安なことは遠慮せずこまめに相談して、Sさんをみんなで支えていきましょう。

そうですね。そして、その中心にいるのはもちろんご本人とご家族です。納得のいく在宅医療や介護が受けられるように、困ったことや不安なことは遠慮せずこまめに相談して、Sさんをみんなで支えていきましょう。

4-2-5.在宅支援チームとの関わり方のコツ

在宅療養を始める前の不安は、患者さんご本人と同じくらい、あるいはそれ以上にご家族のほうが大きいかもしれません。十分な介護ができるのかという心配のほかに、在宅療養に携わる医療・介護スタッフとうまくやっていけるのか、気がかりに思う方もいるかもしれません。このような不安は、在宅支援チームとの信頼関係が築かれるにつれ、解消されていくはずです。ここでは、チームとの関わりについて考えていきましょう。

![]() それにしても、支援してくれる方々だと頭ではわかっていても、自宅にいろいろな人が代わる代わる入り込んでくるという状況が、なかなか想像できません。夫も私も、どちらかというと人見知りするほうなので、新しく来る方になじめるかどうか、相性が合わなかったらどうしようかとか、やはり少し不安です。

それにしても、支援してくれる方々だと頭ではわかっていても、自宅にいろいろな人が代わる代わる入り込んでくるという状況が、なかなか想像できません。夫も私も、どちらかというと人見知りするほうなので、新しく来る方になじめるかどうか、相性が合わなかったらどうしようかとか、やはり少し不安です。

![]() はじめはお互いに初対面ですので、緊張するかもしれません。とはいえ、お客さんのようにもてなすわけではありませんし、何度か訪問を経験するうちに慣れていくと思います。それに、なんといっても自宅はご本人やご家族にとってはホームグラウンド。やりとりを重ねるなかで、自然と病院にいるときよりも率直に相談ができるようになっていくと思います。

はじめはお互いに初対面ですので、緊張するかもしれません。とはいえ、お客さんのようにもてなすわけではありませんし、何度か訪問を経験するうちに慣れていくと思います。それに、なんといっても自宅はご本人やご家族にとってはホームグラウンド。やりとりを重ねるなかで、自然と病院にいるときよりも率直に相談ができるようになっていくと思います。

![]() そうですね、自宅という安心感は大きいです。

そうですね、自宅という安心感は大きいです。

![]() まれに患者さんご本人が、「他人に弱っていく姿を見られたくない」「他人の手を借りたくない」という気持ちから、ホームヘルパーなどの介護スタッフの受け入れに難色を示すこともあります。その場合の対応は人それぞれですが、ほとんどの場合で、日々のケアを通じて信頼関係が築かれていきます。ご本人、ご家族の予定や生活スタイルに応じて訪問日時や訪問回数を調整することもできます。

まれに患者さんご本人が、「他人に弱っていく姿を見られたくない」「他人の手を借りたくない」という気持ちから、ホームヘルパーなどの介護スタッフの受け入れに難色を示すこともあります。その場合の対応は人それぞれですが、ほとんどの場合で、日々のケアを通じて信頼関係が築かれていきます。ご本人、ご家族の予定や生活スタイルに応じて訪問日時や訪問回数を調整することもできます。

![]() 信頼関係が大切なのはよくわかります。私たち家族は、訪問してくださる方々とどのように接すればよいでしょうか?

信頼関係が大切なのはよくわかります。私たち家族は、訪問してくださる方々とどのように接すればよいでしょうか?

![]() 在宅での療養が始まると、いろいろな心配ごとや困りごと、疑問などが出てくると思います。それらを書き留めておいて、スタッフが訪問した際に聞いていただくとよいと思います。何をサポートしてほしいのか、どんなことで困っているのかをはっきり伝え、在宅支援チームがもっている経験や知恵、考え方とすり合わせながら解決に向かっていく……という一連のやりとりの過程で、信頼関係が育まれていきます。

在宅での療養が始まると、いろいろな心配ごとや困りごと、疑問などが出てくると思います。それらを書き留めておいて、スタッフが訪問した際に聞いていただくとよいと思います。何をサポートしてほしいのか、どんなことで困っているのかをはっきり伝え、在宅支援チームがもっている経験や知恵、考え方とすり合わせながら解決に向かっていく……という一連のやりとりの過程で、信頼関係が育まれていきます。

![]() 私たちが主体的にならないといけないのですね。

私たちが主体的にならないといけないのですね。

![]() そうですね。在宅支援チームとともに問題を一つひとつ解決していこうという姿勢が大切で、その意味ではご本人やご家族も、支援チームの一員と言えるかもしれません。在宅支援スタッフは、ご本人とご家族の気持ちを汲み取ることをとても大事にしています。ご家族がチームメンバーに心を開くことで、Sさんとご家族の時間はより豊かになり、穏やかで、自然な生活を最期のときまで続けていく、という共通の目的に向かって力強く踏み出すことができると思います。

そうですね。在宅支援チームとともに問題を一つひとつ解決していこうという姿勢が大切で、その意味ではご本人やご家族も、支援チームの一員と言えるかもしれません。在宅支援スタッフは、ご本人とご家族の気持ちを汲み取ることをとても大事にしています。ご家族がチームメンバーに心を開くことで、Sさんとご家族の時間はより豊かになり、穏やかで、自然な生活を最期のときまで続けていく、という共通の目的に向かって力強く踏み出すことができると思います。

![]() でも……、そんな気力をもち続けられるか心配です。

でも……、そんな気力をもち続けられるか心配です。

![]() そうですね。心配される方は多いのですが、在宅支援チームは、介護をする方のこともいつも気にかけています。つらいときは素直に気持ちを表して構いません。訪問看護師やケアマネジャーなどに愚痴をこぼしたってよいのです。療養や介護を支えるご家族のストレスを理解したうえで、ご家族の心と体のケアを行うのも、在宅支援チームの大切な役割です。

そうですね。心配される方は多いのですが、在宅支援チームは、介護をする方のこともいつも気にかけています。つらいときは素直に気持ちを表して構いません。訪問看護師やケアマネジャーなどに愚痴をこぼしたってよいのです。療養や介護を支えるご家族のストレスを理解したうえで、ご家族の心と体のケアを行うのも、在宅支援チームの大切な役割です。

![]() それは心強いです。

それは心強いです。

4-2-6.今後の見通しも確認しておきましょう

![]() ほかに何か聞いておいたほうがよいことはありますか?

ほかに何か聞いておいたほうがよいことはありますか?

![]() そうですね。この時期の患者さんは、容貌や状態が大きく変わっていくことがあります。急な変化にご家族のほうが動揺してしまうこともあります。今後、Sさんにどのような変化が現れうるか、在宅医や訪問看護師からも説明があると思いますが、ご家族と過ごせる時間に限りがみえてきたときには、看取りまでの見通しについても教えてもらいましょう。心配なときには「これからどんなふうになっていきますか」「どんなことに気をつけ、準備しておけばよいですか」など、遠慮なく尋ねましょう。これから起こりうることを事前に知っておくことは、つらさを伴うことかもしれませんが、見通しがわかることで、ご家族の介護にかかるストレスや不安を減らしたり、心の準備につながります。

そうですね。この時期の患者さんは、容貌や状態が大きく変わっていくことがあります。急な変化にご家族のほうが動揺してしまうこともあります。今後、Sさんにどのような変化が現れうるか、在宅医や訪問看護師からも説明があると思いますが、ご家族と過ごせる時間に限りがみえてきたときには、看取りまでの見通しについても教えてもらいましょう。心配なときには「これからどんなふうになっていきますか」「どんなことに気をつけ、準備しておけばよいですか」など、遠慮なく尋ねましょう。これから起こりうることを事前に知っておくことは、つらさを伴うことかもしれませんが、見通しがわかることで、ご家族の介護にかかるストレスや不安を減らしたり、心の準備につながります。

![]() わかりました。不安は尽きませんが、あまり心配しすぎてもよくないですね。まずは訪問してもらうことから、始まりますね。

わかりました。不安は尽きませんが、あまり心配しすぎてもよくないですね。まずは訪問してもらうことから、始まりますね。

![]() 何度かスタッフの訪問を受けているうちに、お互いの人柄もわかって理解し合えるようになっていくと思います。気持ちに余裕が出てきたら、ご本人やご家族の思い出話や、大切なエピソードなどを、話しやすいスタッフにお話ししてみてください。Sさんやご家族が大切にしていることをスタッフが理解できれば、十分に言葉を交わさなくとも、Sさんやご家族の考えや好みを尊重したケアを提供してもらえるようになるでしょう。

何度かスタッフの訪問を受けているうちに、お互いの人柄もわかって理解し合えるようになっていくと思います。気持ちに余裕が出てきたら、ご本人やご家族の思い出話や、大切なエピソードなどを、話しやすいスタッフにお話ししてみてください。Sさんやご家族が大切にしていることをスタッフが理解できれば、十分に言葉を交わさなくとも、Sさんやご家族の考えや好みを尊重したケアを提供してもらえるようになるでしょう。

![]() わかりました。夫の入院中は面会などでせわしなく、家の掃除をおろそかにしていたので、皆さんが来る前に家の中をきれいにしておかないと……。

わかりました。夫の入院中は面会などでせわしなく、家の掃除をおろそかにしていたので、皆さんが来る前に家の中をきれいにしておかないと……。

![]() 在宅支援チームのスタッフはプロとして訪問しますので、お客様のようにもてなす必要はまったくありませんよ。事前に家の中を片付けたり、お茶やお菓子を準備したりする必要もありません。ご本人とご家族にとって、自然で過ごしやすい空間になっていることが一番です。

在宅支援チームのスタッフはプロとして訪問しますので、お客様のようにもてなす必要はまったくありませんよ。事前に家の中を片付けたり、お茶やお菓子を準備したりする必要もありません。ご本人とご家族にとって、自然で過ごしやすい空間になっていることが一番です。

ご家族と在宅支援チームは、ご本人を中心に、穏やかで自然な時間を過ごし、やがて看取りを迎えるという共通の目標に向かう1つのチームだと言えます。医療や介護制度の枠組みのなかでケアが提供されるため、希望した十分なサービスを受けられない場合もあるかもしれませんが、在宅支援チームは多様なケアの手立てをもっています。また、代わりとなる別のサービスやケアを受けられることもあります。その都度、訪問看護師やケアマネジャーとよく話し合うことを大切にしましょう。

在宅医療や介護ケアを受けるとき、どのくらいの費用がかかるのかも気になるところです。在宅医療・介護にかかる費用は、大きく以下のように分けられます。

1 医療費:訪問診療費・薬剤費・臨時の医療費(往診代など)

通院や入院時と同じように医療保険が適用され、年齢や所得に応じた自己負担割合分を支払います。規定の自己負担上限額を超えた場合に、医療費の払い戻しを受けられる「高額療養費制度」(第3章3-5-1.参照)も利用できます。なお、70歳以上で一般の所得区分と住民税非課税世帯の場合、在宅医療は「外来」扱いになります。

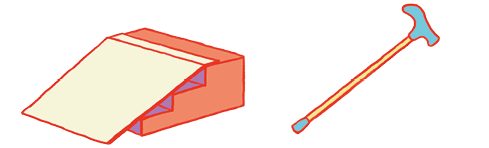

2 介護費:種々の介護サービスを受ける費用(介護保険を活用した住宅の改修費用、福祉用具のレンタルなど含む)

介護保険のサービスを利用する際も、一定の自己負担が必要になります。上限額を設けて費用の負担を軽減する制度として「高額介護サービス費」があります。

3 その他:生活費、オムツなど衛生用品の購入費用、など

手すりを取り付けるなどの住宅改修費用は、介護保険から「住宅改修費」(給付金)が出るなど、制度を上手に活用することで負担を軽減することができます。

これらを合わせた具体的な金額は、ご本人の身体状況や訪問診療の回数、要介護度、介護サービスの内容などによって大幅に異なるため一概には言えませんが、通院よりはやや高く、入院よりは抑えられることが多いようです。医療保険と介護保険の両方を使って療養している場合、「高額医療・高額介護合算療養費制度」も活用が可能です(第3章3-5-1.参照)。

このように、さまざまな負担軽減制度がありますので、在宅医や訪問看護師、ケアマネジャー、医療ソーシャルワーカーに申請の仕方について尋ねたり、がん相談支援センターなどに相談してみましょう。

在宅医を元気なうちから探す

在宅医を元気なうちから探す

私は現在、進行がん患者として今も治療を続けながら暮らしています。病状の進行や治療の副作用で在宅療養と緩和ケア病棟の入院を繰り返しています。私は最期の最後は慣れ親しんだスタッフのいる緩和ケア病棟で……と考えているものの、ギリギリまでは住み慣れた自宅で過ごしたいと考えています。そして、人生の最終段階を伴走していただく医療者の方々をできる限り自分で選びたいと思っています。そのため、家族や病院任せにせず、自分で自宅まで訪問してもらえる範囲内の在宅療養支援診療所を探し、「今すぐではないが」とお断りしたうえで数件の在宅療養支援診療所の先生や看護師さんと面談を済ませています。

実際に面談してみることで、「この先生にかかりたい」「ここは私の希望とはちょっと合わない」ということを判断することができました。何事もいざというときの準備が大切だと思っていますし、できるだけ自分で決めておきたいと思っています。