●コラム 感染症流行時の在宅療養で気をつけたいこと

新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなどの流行が長引いているときに通院や療養生活を継続することがあるかもしれません。在宅療養を続けていくにあたって、以下に留意点をまとめました。

感染対策について

一般的な対策を守りましょう。マスクの着用、こまめな手洗いや手指消毒、3密(密集・密接・密閉)の回避、咳エチケットを守る、なるべく手を顔に触れないようにする、などです。患者さん本人だけでなく、ご家族や親しい周囲の人も十分な対策を心がけましょう。

発熱などの症状に備えて

発熱や咳、呼吸が苦しいなど、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなどを疑う症状がみられたときの対応や連絡先について、あらかじめ医療機関に確認しておきましょう。家族や親しい人に体調不良がみられたときの対応についても併せて確認しておきましょう。

流行期の治療

一般的には、流行の状況にかかわらず、必要性が高いと判断されるがん治療は予定どおりに行うことが勧められます。自己判断で受診を控えず、必要な治療を適切なタイミングで受けられるよう、担当医や医療機関と相談しましょう。

受診日に発熱などの症状がある場合には、直接受診しないで、あらかじめ医療機関に連絡し、受診してよいかどうか、また受診方法などについて相談しましょう。

ワクチンの接種

がん治療中や経過観察中の方も、感染症対策のためにワクチンを接種することには安全上の問題はなく、多くの場合特に問題なく接種が可能です。ただし、接種に伴う副反応が、がん治療のスケジュールなどに影響を及ぼすこともあるので、接種のタイミングについては担当医と相談するのがよいでしょう。

信頼できる情報源

感染症に関する情勢は日々変化しています。信頼できる情報源の情報を参照しましょう。

日本臨床腫瘍学会:新型コロナウイルス感染症関連情報(一般の方向け)

https://www.jsmo.or.jp/general/coronavirus-information/ ![]()

厚生労働省:新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html ![]()

個人事業主やフリーランスの人にがんの療養が必要になったときには、会社勤めの人とはまた異なる問題が生じます。クライアントからの依頼に対して受注契約のうえで仕事をするかたちが多いことから、自身が働けない間の仕事のやりくりや収入面での厳しさは、時に企業で働く人以上となりがちです。

個人事業主の多くが加入している国民健康保険には、会社員が加入する健康保険と異なり、働けない期間の給与をカバーしてくれる傷病手当金のような公的な支援制度がありません。民間の医療保険や共済制度などを活用し、がんに限らず「働けなくなったとき」を念頭に置いた備えをしておくことや、自分が請け負った仕事を手伝ってくれる同業者のネットワークづくりなどを日頃から心がけておくことも備えになります。

がん相談支援センター(第1章「1-3.在宅療養に関する、信頼できる情報源」参照)では、個人事業主やフリーランスの方、契約社員など非正規雇用の方の相談ももちろん受け付けています。

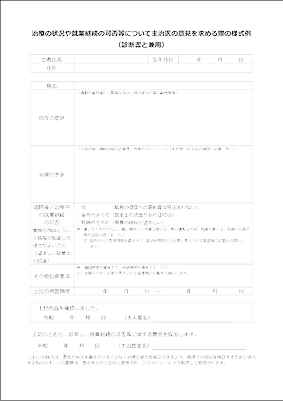

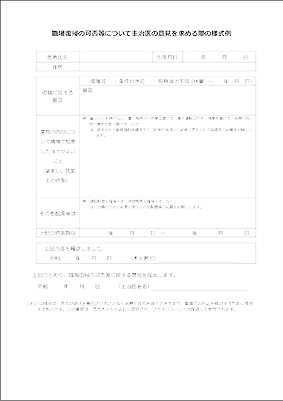

病気で長期間仕事を休む必要があるときや、反対に仕事に復帰するときには、会社から医師の診断書(休業診断書や復職診断書)や意見書の提出を求められることがあります。

多くの病院では、所定の依頼書を受付などの窓口に提出することで作成を依頼できますが、書類ができあがるまでに2~3週間かかることもあるため、提出の必要があることがわかったら、早めに依頼しましょう。また、いつまでに書類が必要であるか、期日を伝えるようにしましょう。

なおその際、書類の作成依頼目的をはっきりと伝えることが大切です。休暇取得が目的であれば、入院期間や通院の頻度、治療の期間、治療によって生じうる身体面の変化などを記載してもらいます。一方、復職を目的としたものなら、いつから復職が可能か、病状や治療の状況から避けるべき作業や業務、その他企業側に必要な配慮などについて、記載してもらうとよいでしょう。

診断書や意見書は、企業が所定の書式を用意している場合もありますが、ない場合もあります。厚生労働省が公表している「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」 ![]() には、様式例が紹介されていますので、これらを活用してもよいでしょう。

には、様式例が紹介されていますので、これらを活用してもよいでしょう。

ヘルプマークとは、外見からはわからない障がいや病気、妊娠初期などで援助や配慮を必要としている方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成されたマークです。はじめは東京都が作成し、現在では全国の都道府県に普及し、必要な方に無料配布されています。がん治療などで体調に不安がある場合にも活用することができます。配布窓口は各自治体により異なるため、お住まいの自治体のウェブサイトなどで確認してみましょう。自治体によっては、ご自宅のプリンタ等で印刷ができるヘルプマークカードのダウンロードも可能になっています。

ヘルプマークとは、外見からはわからない障がいや病気、妊娠初期などで援助や配慮を必要としている方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成されたマークです。はじめは東京都が作成し、現在では全国の都道府県に普及し、必要な方に無料配布されています。がん治療などで体調に不安がある場合にも活用することができます。配布窓口は各自治体により異なるため、お住まいの自治体のウェブサイトなどで確認してみましょう。自治体によっては、ご自宅のプリンタ等で印刷ができるヘルプマークカードのダウンロードも可能になっています。

患者さんのなかには、病気をきっかけに、仕事に対する考え方や価値観が変化したり、また、仕事を続けたいと思っても、体の変化などによって、同じ職場で仕事を続けることが難しくなる人もいます。もう十分働いたから少しゆっくりしよう、と考える人もいるかもしれません。

第3章では、仕事と治療の両立を目指すEさんのお話を中心にお伝えしてきましたが、もちろん、仕事を続けることも検討したうえで、結果として辞めることを決断したり、辞めざるを得ないという方もいます。病気を機に、これまでと違う生活や、新しい働き方(職場、雇用形態など)を模索することも、自分らしい日々を送るためには大切なことです。

長期に治療を受けながら就職を希望する方のために、国も対策を始めています。現在、一部のハローワーク(公共職業安定所)では、長期療養者就職支援事業として、がんなどの患者さんを対象に、専門相談員による職業相談や職業紹介を行っているほか、がん診療連携拠点病院に設置されているがん相談支援センターでも、ハローワーク職員による定期的な出張相談が開かれたり、社会保険労務士に相談できたりなど*、病気になっても安心して暮らせる社会の実現に向けた取り組みが進められています。

*本事業を実施していないがん相談支援センターもあります。

厚生労働省:長期療養者就職支援事業(がん患者等就職支援対策事業)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000065173.html ![]()

事業を実施しているハローワークや医療施設を検索することができます。

第1章でもお伝えしたとおり(1-1-2.参照)、病院での医療と在宅医療は、同じ「医療」でも、目指す方向性にそれぞれ特徴があります。

病院での医療は、一言で表すなら「集中的に病気に対応する医療やケア」です。大ケガや脳卒中などのように一刻を争うときや、がん治療において手術や放射線による治療、抗がん剤による治療を受けるときなどには、専門的なスタッフと設備が整った病院において、治療やケアが行われます。病院の性質によって、急性期・回復期・慢性期のように、機能に応じた役割を担っています。それぞれの役割に応じた医師や看護師をはじめとした医療スタッフが対応しています。

また、通院して治療を継続したり、在宅で療養するまでの準備や態勢を整える役割を担うこともありますし、在宅医療を支える医療機関や施設と連携して入院による治療やケアを行うこともあります。入院環境において、緩和ケア病棟やホスピスなど、在宅環境に近い医療やケアを提供する施設もあります。

一方の在宅医療は、「在宅環境において、寄り添い、支える医療やケア」と言えます。在宅医療を選択する患者さんは、完治が難しい病気や障がいを抱えていることが多いです。病気を「治す」ことは難しい、だからこそ、慣れ親しんだ環境で、その人らしく、ご家族や気心の知れた人とともに、制限や制約ができるだけ少ない状態で大切な日々を過ごすことを最優先に、痛みや生活上のつらさを取り除く医療やケアを中心に行っていく――つまり、在宅環境において、ご本人やご家族の思いや希望が何よりも重視されるのが、「寄り添い、支える」ことだと言えます。

「病院での医療」に慣れていると、「在宅医療」は自由度が高く、さまざまな職種が入れ代わり立ち代わり自宅にやってきて知恵を出し合い生活を支えてくれることに、時にギャップを感じ、戸惑うこともあるかもしれません。ですが、在宅医療に関わるスタッフは皆、ご本人やご家族が、その人らしい充実した毎日を過ごせることをとても大切に思っています。「こんなことを言ったら迷惑かな」とか「本当はこうしたいけど、わがままに思われるかも」などと思い悩まず、在宅での療養生活が納得いくものになるよう、「どのように過ごしていきたいか」「何をしたいか」や、あるいは反対に「これだけはしたくない」ことなども含め、ご本人の希望を遠慮せずに伝えていくことをぜひ大切にしてください(第1章1-2-2.参照)。

在宅医療や介護ケアを受けるとき、どのくらいの費用がかかるのかも気になるところです。在宅医療・介護にかかる費用は、大きく以下のように分けられます。

1 医療費:訪問診療費・薬剤費・臨時の医療費(往診代など)

通院や入院時と同じように医療保険が適用され、年齢や所得に応じた自己負担割合分を支払います。規定の自己負担上限額を超えた場合に、医療費の払い戻しを受けられる「高額療養費制度」(第3章3-5-1.参照)も利用できます。なお、70歳以上で一般の所得区分と住民税非課税世帯の場合、在宅医療は「外来」扱いになります。

2 介護費:種々の介護サービスを受ける費用(介護保険を活用した住宅の改修費用、福祉用具のレンタルなど含む)

介護保険のサービスを利用する際も、一定の自己負担が必要になります。上限額を設けて費用の負担を軽減する制度として「高額介護サービス費」があります。

3 その他:生活費、オムツなど衛生用品の購入費用、など

手すりを取り付けるなどの住宅改修費用は、介護保険から「住宅改修費」(給付金)が出るなど、制度を上手に活用することで負担を軽減することができます。

これらを合わせた具体的な金額は、ご本人の身体状況や訪問診療の回数、要介護度、介護サービスの内容などによって大幅に異なるため一概には言えませんが、通院よりはやや高く、入院よりは抑えられることが多いようです。医療保険と介護保険の両方を使って療養している場合、「高額医療・高額介護合算療養費制度」も活用が可能です(第3章3-5-1.参照)。

このように、さまざまな負担軽減制度がありますので、在宅医や訪問看護師、ケアマネジャー、医療ソーシャルワーカーに申請の仕方について尋ねたり、がん相談支援センターなどに相談してみましょう。