6-4.家族もケアや介助を行うことができます

在宅での療養に必要なケアのほとんどは、ご家族でも行うことができます。介助する側とされる側がともに体への負担をかけずに、手早く行える方法がありますので、ご家族がケアや介助を行う場合には、はじめは訪問看護師やホームヘルパーに教えてもらいながら一緒に行うとよいでしょう。

また、ご本人の意思を尊重し、ご本人が「これは自分でしたい」というものがあれば、可能な限りご自身で行えるようにサポートしましょう。ご家族の体調が優れなかったり、疲れているときには無理をしないで、在宅支援チームの支援を受けることも大切です。

6-4-1.日常動作が難しくなってきたら

![]() 夫は一人で立ち上がるのが難しくなった今も、自分で身の回りのことをやろうとしますが、危なっかしくてとても見ていられません。どの程度、介助に関わったほうがよいのでしょうか。

夫は一人で立ち上がるのが難しくなった今も、自分で身の回りのことをやろうとしますが、危なっかしくてとても見ていられません。どの程度、介助に関わったほうがよいのでしょうか。

![]() そうですね。ご本人の「できること」を大切にしてあげるのがよいと思います。「まだこれだけできる」という実感はご本人の生きようとする気持ちの支えになります。転んでケガをしないように傍らで見守ったり、体を支えたりするなどの配慮は必要ですが、できるだけ自分自身で行えるように手助けするのがよいでしょう。トイレにだけは最期まで自分で這ってでも行くという方もいます。体力的に本当に難しくなったら、ご本人からサポートを求めるでしょう。訪問看護師や理学療法士、ケアマネジャーなどに相談して、安全に介助する方法を教えてもらうとよいと思います。

そうですね。ご本人の「できること」を大切にしてあげるのがよいと思います。「まだこれだけできる」という実感はご本人の生きようとする気持ちの支えになります。転んでケガをしないように傍らで見守ったり、体を支えたりするなどの配慮は必要ですが、できるだけ自分自身で行えるように手助けするのがよいでしょう。トイレにだけは最期まで自分で這ってでも行くという方もいます。体力的に本当に難しくなったら、ご本人からサポートを求めるでしょう。訪問看護師や理学療法士、ケアマネジャーなどに相談して、安全に介助する方法を教えてもらうとよいと思います。

![]() 筋力が衰えないように、ベッドから離れる時間をできるだけつくるようにしたほうがよいでしょうか。

筋力が衰えないように、ベッドから離れる時間をできるだけつくるようにしたほうがよいでしょうか。

![]() ベッドで横になってばかりだと筋力が衰えるのではないかと心配になりますね。少しでも動けるうちは、生活のリズムに合わせてベッドから離れると気分転換にもなりますので、よいと思います。体を起こす、椅子へ移動する、足上げ運動をするだけでも全身を動かすことになります。そうすると血行がよくなり、むくみの改善や床ずれ(褥瘡)の予防につながります。また、体を動かすことで、肺や腸の機能なども維持しやすくなります。

ベッドで横になってばかりだと筋力が衰えるのではないかと心配になりますね。少しでも動けるうちは、生活のリズムに合わせてベッドから離れると気分転換にもなりますので、よいと思います。体を起こす、椅子へ移動する、足上げ運動をするだけでも全身を動かすことになります。そうすると血行がよくなり、むくみの改善や床ずれ(褥瘡)の予防につながります。また、体を動かすことで、肺や腸の機能なども維持しやすくなります。

![]() そうなのですね。

そうなのですね。

![]() もし痛みが日常の生活動作を妨げている場合には、在宅医や訪問看護師と話し合い、定時や頓服(痛みなどの症状に応じて服用すること)の鎮痛薬を使用することで動けるようになる場合もあります。介護保険を利用して歩行器や車いすを借りることもできますので、ケアマネジャーに相談してみるのも一つです。リラクゼーションやマッサージ、リハビリテーション(日常動作訓練)などを受けることもできます。無理にリハビリテーション(リハビリ)に努めなければと思う必要はありませんが、リハビリを行うことで、体調を整えたり気分転換になるだけでなく、呼吸状態を改善したり、日常生活の動作を行いやすくしたりすることができます(第2章「2-8.がんのリハビリテーション」参照)。ご本人とも相談しながら、訪問看護師、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士などにリハビリについて相談してみましょう。

もし痛みが日常の生活動作を妨げている場合には、在宅医や訪問看護師と話し合い、定時や頓服(痛みなどの症状に応じて服用すること)の鎮痛薬を使用することで動けるようになる場合もあります。介護保険を利用して歩行器や車いすを借りることもできますので、ケアマネジャーに相談してみるのも一つです。リラクゼーションやマッサージ、リハビリテーション(日常動作訓練)などを受けることもできます。無理にリハビリテーション(リハビリ)に努めなければと思う必要はありませんが、リハビリを行うことで、体調を整えたり気分転換になるだけでなく、呼吸状態を改善したり、日常生活の動作を行いやすくしたりすることができます(第2章「2-8.がんのリハビリテーション」参照)。ご本人とも相談しながら、訪問看護師、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士などにリハビリについて相談してみましょう。

6-4-2.家族も行えるケアや介助

![]() 体の衰弱がさらに進むと、どのようなケアや介助が必要になっていくのでしょう。私たちにそれができるかどうか、不安です。

体の衰弱がさらに進むと、どのようなケアや介助が必要になっていくのでしょう。私たちにそれができるかどうか、不安です。

![]() そうですね。おもなものとしては、口腔ケアや食事、排泄、体の清潔(入浴、清拭)とスキンケア、体位交換や移動、ベッド周りを整えることなどでしょうか。症状が進んだ場合は、ベッド上での排泄や、のどにからんだ痰を吸引器で取り除くことなどもケアに含まれてきます。このようなことは在宅支援チームに教えてもらいながら、徐々に慣れていくとよいと思います。一人で行うのが難しいケアは、ご家族で協力したり、看護師やホームヘルパーが来たときに一緒に行ったりするのも一つの方法です。

そうですね。おもなものとしては、口腔ケアや食事、排泄、体の清潔(入浴、清拭)とスキンケア、体位交換や移動、ベッド周りを整えることなどでしょうか。症状が進んだ場合は、ベッド上での排泄や、のどにからんだ痰を吸引器で取り除くことなどもケアに含まれてきます。このようなことは在宅支援チームに教えてもらいながら、徐々に慣れていくとよいと思います。一人で行うのが難しいケアは、ご家族で協力したり、看護師やホームヘルパーが来たときに一緒に行ったりするのも一つの方法です。

6-4-3.具体的なケアの方法

看取りを見据えた在宅療養で必要になる介助やケアの方法は、それぞれの患者さんの病状や体調などによって変わってきます。以下に示す例は、あくまで一般的な介助の例です。在宅支援チームのスタッフと相談して、その方に合った適切な介助方法を探していきましょう。

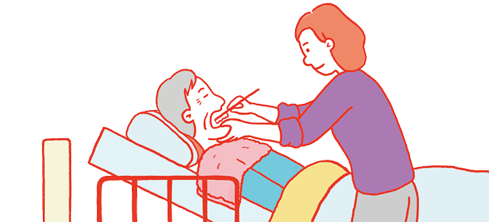

口の中のケア(口腔ケア)

口の中を清潔にすることは、快適さを保つとともに、口内炎や肺炎の予防などに役立ちます。

用意するものの例

やわらかめの歯ブラシ、スポンジなどでできた粘膜用ブラシ、コップ、ガーグルベースン(うがいのあとに吐き出す容器)、ティッシュペーパー、リップクリーム(ワセリンなど)

ケアの例

- ベッドの背もたれを上げ、あごが上がりすぎないようにし、腰が安定しているか確認ののち、必要に応じて顔を横に向ける(誤嚥防止)。

- これから口腔ケアを始めることを伝える(意識がはっきりしていなくても、声をかけるようにしましょう)。

- 口を開けてもらい、歯ぐきの腫れや出血、口内炎、舌の汚れ、食べ物のかすなどをチェックする。

- 歯ブラシを鉛筆を持つように握り、歯を1本ずつ磨く(ブラッシングは小刻みにやさしく)。

- 軽く濡らしたスポンジ粘膜用ブラシで歯ぐきや粘膜、舌などをやさしく拭い、食べ物のかすを取り除く。

- 自力でうがいが可能ならうがいをしてもらう。

- リップクリームを塗る。

★POINT

- 食後や就寝前などに行うとよいでしょう。

- 口から食べていなくても、1日数回口の中を拭い、潤いと清潔を保ちましょう。

- 咳き込んだり、むせたりする場合は無理に続けず、在宅支援チームに相談しましょう。

- 口の中を傷つけないようにしましょう。

- 痛みがあったり口内炎ができている場合は、特にやさしくケアしましょう(保湿剤や軟膏の使用について、在宅支援チームに相談してもよいでしょう)。

食事の介助

食事は生きる意欲につながります。ご本人に食べる意思がある限り、安全に留意しながら、無理のない範囲で食べられるように手助けしていきましょう。

用意するものの例

本人の食べたい食品、器、スプーンやフォーク、ティッシュペーパーやタオル、ストロー(やわらかい食べ物、飲み物用)

ケアの例

- ベッドの背もたれを上げ、顔を横に向ける(誤嚥防止)。

- 本人に示しながら、これから口の中に何を入れるのかを伝える。

- 口を開けてもらい、食品を少量、スプーンなどに取って口の中に入れる。

- しっかり飲み込んだことを確認してから、2口目を入れる。

- 最後に、口の中に食べ物のかすが残っていないかを確認する。

★POINT

- 本人の食べたいものを、少しずつ口に入れましょう。

- 咳き込んだり、むせたりする場合は無理に続けず、在宅支援チームに相談しましょう。

- 無理強いはせず、本人が食べたいものを、食べたい量だけ食べられるように介助しましょう。

排泄の介助(ベッド上での排泄)

家族や支援スタッフの介助でトイレに行ける間はトイレを、ベッドから下りて座れる場合はポータブルトイレを使用しますが、座ることが難しくなったときにはベッド上で尿器や便器を使用します。ベッド上での排泄介助の方法は、性別、排便か排尿か、ご本人の状態などによってさまざまです。排泄は、多くの人が「最後まで自分で行いたい」と思う生活動作であるため、できる範囲のことはご自身で行ってもらい、ご家族はそれをサポートするというスタンスが基本です。

ここでは、すでにオムツを使用されている方のベッド上での排泄の介助について紹介します。

用意するものの例

防水シートまたは新聞紙、蓋に穴を数か所あけたペットボトル(湯を入れ、洗い流すために使用)、トイレットペーパーまたは市販のお尻拭き、オムツ、尿取りパッド、使い捨て手袋、ぼろ布(あると便利)、バケツ(あると便利)、消臭スプレー(必要に応じて)など

ケアの例

- 介助者が腰を痛めないように、実施しやすい高さまでベッドの位置を上げる。

- 防水シート(または新聞紙)を腰から太ももあたりにかけて敷き、ズボンを下ろす。

- 手袋をはめ、オムツの前面をはずして両足の膝を立て、本人が自力で横向きになれる場合は自力で、その力がない場合は、腕を胸で組ませ、介助者が立つ反対側に倒して体を横向きにする。

- 排泄物をやさしく拭き取り、ペットボトルに入れた湯で陰部を清潔に洗い流し、押さえながら拭く。

- 新しい尿取りパッド、オムツをあてる。尿取りパッドやオムツは、身体の中心に合わせ、隙間ができないようにする。

- 汚れたオムツ類は速やかに片付ける。

- 体位を戻してズボンを上げ、ベッド上の環境を整える。

- 看護師やホームヘルパーからコツを教えてもらいましょう。

- 上手な人のやり方を見る、まねる、やってみる、を繰り返すとよいでしょう。

- ご本人の気持ちに配慮して、体を動かすとき、洗い流すときなどには声をかけましょう。

- 排泄後は部屋の空気を入れ替えましょう。

- 石けんを使う場合は十分洗い流すようにしましょう。

体の清潔(入浴・清拭)とスキンケア

体の清潔を保つことによって爽快感が得られます。入浴やシャワー浴に介助が必要なときは、訪問看護師やホームヘルパーにお願いすることもできます。また、寝たままでも入浴できる訪問入浴サービスなどの利用も可能です。介護保険を利用している方は、利用料の1~3割の自己負担で利用することができるようになっています。

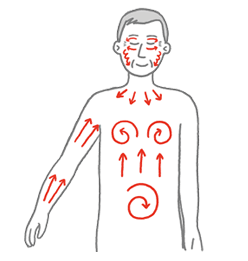

入浴やシャワー浴が難しくなってきたときには、体や顔を温かいタオルで拭く方法もあります(これを「清拭」と言います)。ここでは清拭について簡単に紹介します。

用意するものの例

熱めの湯、洗面器、タオル、バスタオル、保湿剤(市販のローションやクリームなど)、着替えなど

ケアの例

- 室温を暑すぎず、寒すぎない程度に調節する。

- 洗面器にはった熱めの湯にタオルを浸して絞り、仰向けで顔、耳、首、肩、腕と手、胸とお腹を拭く(拭く部位だけを露出させ、適宜タオルケットなどをかけて寒くならないように配慮する)。

- 体を横にして、背中からお尻を拭く。

- 再び仰向けにして、足を拭く(膝を立ててもらい、足先から太もものほうへ向かって拭く)。

- 拭いたあとは必要に応じて保湿剤を塗る。

- 体を拭きながら段取りよく着替えも行う。

- ご本人を驚かせたり、嫌な気持ちにさせないように、体を動かすときや拭き始めるときには声をかけましょう。

- タオルが冷めてきたら、こまめに熱めの湯で絞りなおすとよいでしょう。

- 拭いたあと、すぐに乾いたタオルで押さえ拭きをすると体が冷えにくいです。

- 拭きながら、皮膚の傷や床ずれ(褥瘡)の兆候がないかチェックしましょう。

- 全身の入浴が難しくても、手浴や足浴など部分浴なら行えることがあります。

- ベッド上での洗髪も可能です。看護師やホームヘルパーに相談しましょう。

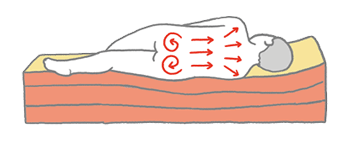

体位交換

体位交換は、床ずれ(褥瘡)を予防したり、腸などの内臓の動きを促したりする効果があります。痛みや体の向きに制限がある場合には、それらに配慮しながら行いましょう。介護保険を利用している方は、介護保険のサービスとして、自動で体位交換をしてくれるマットレスのレンタルも可能です。

用意するものの例

体位交換に用いるクッションなど

ケアの例

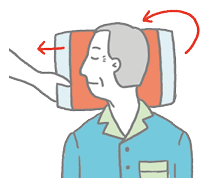

ここでは仰向けから右向きにする場合を示します。

- 介助者はベッドの右側に立ち、体を動かすことを本人に伝える。

- 本人の顔を横になる方向(右側)に向けてもらう。このとき、枕も少し右側に引っ張っておく。

- 本人の両腕を、胸の前で交差させる。

- 足を揃えて膝を立てる。

- 介助者は本人の左肩と膝に手を当て、膝を右へ倒してから肩を右向きに起こす。

- 腕や腰、足を楽な位置に整え、シーツや寝間着のしわを伸ばしてクッションで体を安定させる。

- 本人の体を小さくまとめてから動かすのがコツです。

- てこの原理を使うことで、小さな力で体位交換ができます。

- 「持ち上げる」のではなく、「押す・引く・転がす」イメージで行います。

- 同じ場所(特に骨の出ている部分)に圧がかからないようにします。

- 看護師やホームヘルパーにやり方を聞いてみましょう。

- 状態に応じて、床ずれを予防するエアマットなども利用するとよいでしょう。

介助の基本は本人に声をかけながら行うことです。そうすることで、たとえ意識がもうろうとしている状態でも心の交流が生まれます。

ご家族の体験談 信頼できる情報と対話で療養生活を支える

信頼できる情報と対話で療養生活を支える

がんの治療にあたっては、医師に丸投げではなく、家族が本人の病状や心の様子をできる限り把握し、精いっぱいのケアに努めることもとても大切で、ケアの基本になると思います。

その思いをもちながら、肺がんを患い実家で在宅療養する兄(70歳代)のケアにあたりました。距離的隔たりには結構苦労しましたが、亡くなるまでの約1年は、週1回の帰省と毎日の電話で連絡をとり、診断や治療の副作用について聞き、当方からはインターネットや資料などの情報を逐一提供しました。

がんが見つかった時点で進行していたことから、抗がん剤による治療を開始しつつ、主治医による治療に加えて本人の病状に適した方法を探すこととしました。そこで、インターネットでの情報から本人の病状(病期や抗がん剤の種類、副作用ほか)について、その類似性に着目しました。その結果、いくつかの参考情報を得ることができました。がんを専門にする信頼できる医療者や、関連する書物から経験談などの情報を集め、類似したものを本人へ詳しく伝えることで本人の治癒のための気持ちアップにつなげたい、という思いをもち続けました。本人と奥さんにできる限り寄り添い、情報を提供したり対話したりすることは、何にも代えがたい大切なことと感じた経験です。