咽在肝傍

- 医経

- by shenquzhai

- 2007/07/23

『太素』巻6五蔵命分

肝が大であると,どうして咽に迫るのか。張志聡は,肝は胃の左に在るから,肝が大きければ胃に逼り,そうすると今度は胃が推し上げられて咽に迫る,というように説明している。咽は『素問』太陰陽明論に「喉主天氣,咽主地氣」とあり,区別して言えば食物のほうの道であるから,この説明はやや「風が吹けば桶屋が......」式に迂遠ではあるがまあ良いだろう,仕方がない。

しかし,楊注の「咽在肝傍」はどういう意味だ。「咽は肝の傍らに在る」以外の解釈なんて有るだろうか。咽が肝の傍らに在るとすると,咽は食道の最下部ということになりそうである。『霊枢』邪気蔵府病形篇に「胃病者,腹䐜脹,胃脘當心而痛,上支兩脇,膈咽不通,食飲不下」とあるが,この膈咽は,食道の下と上ではなくて,食道が胃に接するところの膈および咽なのかも知れない。

咽は一般的な辞典では,喉の上部であるが,もともとの意味はそうとは限らない,のかも知れない。

もし,咽はやっぱり食道の上部ということになれば,今度は傍のほうに「そば,近く」の他に,「間接的に影響の及ぶところ」というような意味が必要になる。諸家が今まで気にしなかったのは,つまりそういう意味も有るということか。

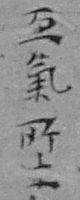

肝大則逼胃迫咽,迫咽則喜鬲中,且脇下痛。

楊上善注:胃居肝下,咽在肝傍,肝大下逼於胃,傍迫於咽,迫咽則咽膈不通飲食,故曰膈中也。肺肝大受耶,故兩脇下痛。

肝が大であると,どうして咽に迫るのか。張志聡は,肝は胃の左に在るから,肝が大きければ胃に逼り,そうすると今度は胃が推し上げられて咽に迫る,というように説明している。咽は『素問』太陰陽明論に「喉主天氣,咽主地氣」とあり,区別して言えば食物のほうの道であるから,この説明はやや「風が吹けば桶屋が......」式に迂遠ではあるがまあ良いだろう,仕方がない。

しかし,楊注の「咽在肝傍」はどういう意味だ。「咽は肝の傍らに在る」以外の解釈なんて有るだろうか。咽が肝の傍らに在るとすると,咽は食道の最下部ということになりそうである。『霊枢』邪気蔵府病形篇に「胃病者,腹䐜脹,胃脘當心而痛,上支兩脇,膈咽不通,食飲不下」とあるが,この膈咽は,食道の下と上ではなくて,食道が胃に接するところの膈および咽なのかも知れない。

咽は一般的な辞典では,喉の上部であるが,もともとの意味はそうとは限らない,のかも知れない。

もし,咽はやっぱり食道の上部ということになれば,今度は傍のほうに「そば,近く」の他に,「間接的に影響の及ぶところ」というような意味が必要になる。諸家が今まで気にしなかったのは,つまりそういう意味も有るということか。

『太素』巻10経脈標本に「足太陽之本,在跟以上五寸中,標在兩緩命門。命門者,目也。」とあり,その楊上善注の冒頭は,「血氣所生,皆從藏府而起,令六經之本皆在四支,其標在掖肝輸以上,何也?」であるけれど,『太素新校正』は「血氣所生」を「血氣所出」に作って疑わない。でも,原鈔はやっぱり「出」ではなくて「生」です。また,巻8経脈連環のおしまいのほうの楊注に,肝から出て肺中に注ぐといって,手の太陰に接するといわないのはなぜかという問いに対して,「但脉之所生,稟於血氣,血氣所生,起中膲倉稟,故手太陰脉從於中膲,受血氣已,注諸經脉。」と答えています。ここは『太素新校正』も「血氣所生」です。「血氣所出」という句は『太素』の経文にも楊注にも見えません。

『太素』巻10経脈標本に「足太陽之本,在跟以上五寸中,標在兩緩命門。命門者,目也。」とあり,その楊上善注の冒頭は,「血氣所生,皆從藏府而起,令六經之本皆在四支,其標在掖肝輸以上,何也?」であるけれど,『太素新校正』は「血氣所生」を「血氣所出」に作って疑わない。でも,原鈔はやっぱり「出」ではなくて「生」です。また,巻8経脈連環のおしまいのほうの楊注に,肝から出て肺中に注ぐといって,手の太陰に接するといわないのはなぜかという問いに対して,「但脉之所生,稟於血氣,血氣所生,起中膲倉稟,故手太陰脉從於中膲,受血氣已,注諸經脉。」と答えています。ここは『太素新校正』も「血氣所生」です。「血氣所出」という句は『太素』の経文にも楊注にも見えません。