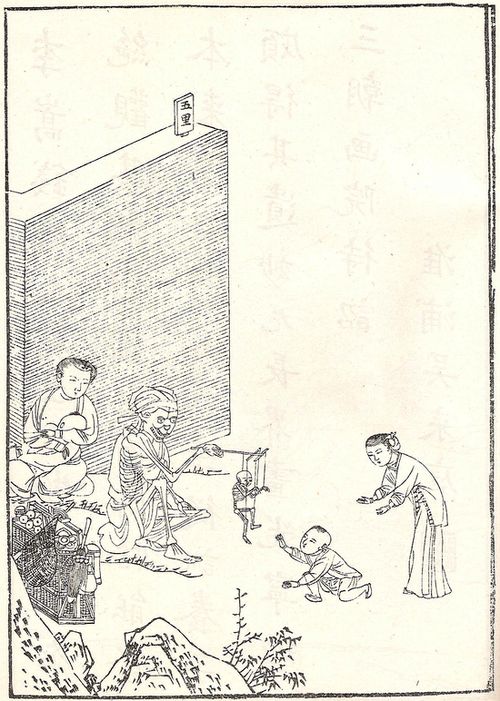

五里

- 雑事

- by shenquzhai

- 2007/08/30

明の『顧氏画譜』を眺めていて,妙な絵をみつけた。銭唐の李嵩という人の髑髏の図で,髑髏が髑髏の人形を操っていて,幼児がそれに這い寄っていくという極めて意味深な題材ではあるが,ここに妙なと言ったのはそのことではことではなくて,左上の塀のようなものの上にある「五里」のことである。

どんな故事によった絵なのか分からないのだから,詮索のしようが無いのだけれど,私などは『霊枢』本輸篇の「尺動脈在五里,五輸之禁也」を思い浮かべてしまう。でも塀の上に五里穴の標識を立てるべき理由はない。あるいは本輸篇などの五里のほうが五里穴などではないのかも知れない。残念ながら「五里」は『漢語大詞典』などにも載ってないので,不吉な意味が有るのかどうかも確かめられない。

どんな故事によった絵なのか分からないのだから,詮索のしようが無いのだけれど,私などは『霊枢』本輸篇の「尺動脈在五里,五輸之禁也」を思い浮かべてしまう。でも塀の上に五里穴の標識を立てるべき理由はない。あるいは本輸篇などの五里のほうが五里穴などではないのかも知れない。残念ながら「五里」は『漢語大詞典』などにも載ってないので,不吉な意味が有るのかどうかも確かめられない。

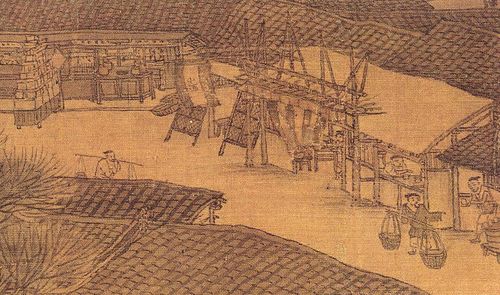

酒旗というと,晩唐の杜牧の「水村山郭酒旗の風」のイメージ,あるいは明末の小説『水滸伝』の挿絵の知識で,竹竿のさきにくくりつけられた燕尾の麻布が風に翩翻,と思いこんでいたけれど,北宋の張択瑞が開封を題材に描いたとされる『清明上河図』を見るとちょっと違うようだ。巻末付近にある孫☐正店とか虹橋のたもとの十干脚店とか,店の規模による違いかとも思ったが,初めの方の小さな店の酒旗も同じようなので,やっぱりこれは(描かれた)時代差か,地域差それも場面のではなくて,描いた人の地域差なのだろう。

酒旗というと,晩唐の杜牧の「水村山郭酒旗の風」のイメージ,あるいは明末の小説『水滸伝』の挿絵の知識で,竹竿のさきにくくりつけられた燕尾の麻布が風に翩翻,と思いこんでいたけれど,北宋の張択瑞が開封を題材に描いたとされる『清明上河図』を見るとちょっと違うようだ。巻末付近にある孫☐正店とか虹橋のたもとの十干脚店とか,店の規模による違いかとも思ったが,初めの方の小さな店の酒旗も同じようなので,やっぱりこれは(描かれた)時代差か,地域差それも場面のではなくて,描いた人の地域差なのだろう。

学苑出版社から中医古籍校注釈訳叢書の一冊として,またまた『黄帝内経太素(附黄帝内経明堂)』というのが出ましたね。点校者は李雲さんです。

学苑出版社から中医古籍校注釈訳叢書の一冊として,またまた『黄帝内経太素(附黄帝内経明堂)』というのが出ましたね。点校者は李雲さんです。 『太素』巻14人迎脉口診(新校正p.296)

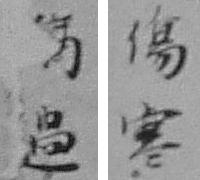

『太素』巻14人迎脉口診(新校正p.296)