| 痛みの世界史 連載12 → |

|

1991.4-5 |

中世からルネッサンス期に至るまでの長い間、痛みについての考えに大きな変化がなかった。16世紀にはいるとパラケルズスは身体を構成するものとして、硫黄、水銀、塩の三つを挙げた。硫黄は燃えて消え去るもの、水銀は熱により蒸発するもの、塩は灰となって残るものを意味した。身体に内在して生活現象を起こす原動力をアルケウスと呼んだ。胃のアルケウスは食物から有用なものを分離して同化し、肺のアルケウスは空気を一種の栄養物として吸収すると考えた。

17世紀にはいると、新たに芽生えた二つの基礎科学、すなわち、化学と物理学を医学に応用する試みがなされた。医学に化学を取り入れようとした人たちをイアトロ化学派という。この学派はパラケルズスの流れをくみ、ブリッセル生まれのファン・ヘルモントがその首領であった。彼も化学反応を促進するアルケウスを想定した。それは主として胃に存在するが、全身にも散在すると考えた。局所のアルケウスの撹乱によって正常な化学反応が損なわれると、痛みが起こると説明した。今日の内因性発痛物質の考えの源流とみられている。

イアトロ化学派の運動と時を同じくして、物理学を医学に取り入れる試みもなされた。この運動に参加した人たちをイアトロ物理学派という。その中で卓絶していたのはなんといってもデカルトであった。彼は人間の体を一種の機械と考え、数々の生命現象を一般の自然現象と同じように説明した。痛みもその例外でなかった。これを省察の中で次のように記している。

「私が足に痛みを感じるのはまったく同じことであって、自然が私に教えたところによれば、その感覚は足に分布している神経によって生じるのである。すなわち、この神経は足から脳まで紐のように伸びており、足において引っ張られると、脳の最奥の部分を引っ張り、この部分のうちに一種の運動を引き起こすが、この運動が痛みを、足に存在するものとして精神に感じさせるよう自然によって仕組まれているのである。」・・・「たとえば、足にある神経が強烈に、かつ異常な仕方で動かされるときには、その神経の運動は、脊髄を通って、脳の最奥の部分にまでいたり、そこで精神にあるものを、すなわち足に存在するものとして痛みを感覚せしめる合図を与えるのであり、この合図によって精神はその痛みの原因を足に有害なものとして、できる限り除き去るよう促されるのである」

脳の最奥の部分とは松果体のことで、彼はここに精神の坐を求めた。デカルトが痛みを感覚とみなしていたことはこれらの記述をみても明かである。

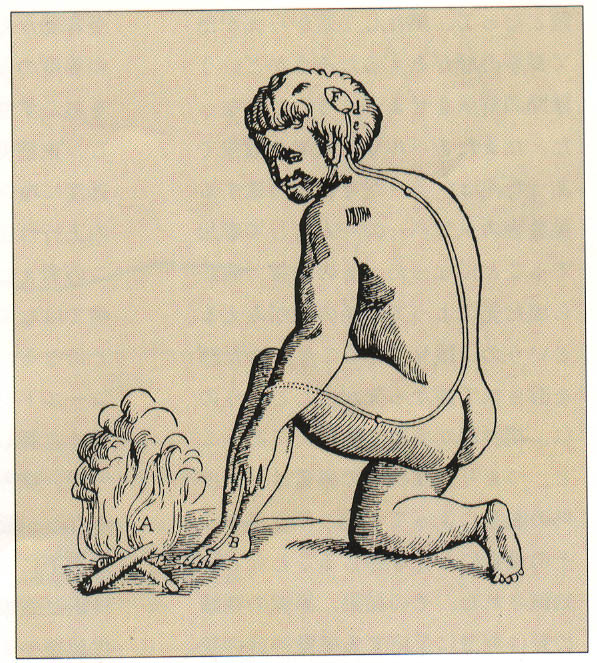

その後に著した「人体の記述」には、今日われわれが侵害受容反射と呼んでいるものの記述があり、その発現機序を説明するのに使われた図が有名である。今世紀の後半メルザックがこの図を19世紀に台頭した痛みの特殊説の原型であると紹介し、鋭く批判した。しかし、強度説、特殊説などはデカルトのあずかりしらぬことであった。デカルトは、神経の紐の動きを感覚の質と関連づけた。すなわち、眠っているときには神経の紐がたるんで感覚がないが、目を覚ますとそれが緊張して体の中で起こる動きに反応するようになる。緊張がさらに高まるとくすぐったい感じや快感が起こるが、一層緊張が高まってついに破裂すると痛みが起こり、これが脳とくに松果体で知覚されると考えた。強度説の考えを取り入れていたことは明かで、メルザックの批判に同意できない。

その後に著した「人体の記述」には、今日われわれが侵害受容反射と呼んでいるものの記述があり、その発現機序を説明するのに使われた図が有名である。今世紀の後半メルザックがこの図を19世紀に台頭した痛みの特殊説の原型であると紹介し、鋭く批判した。しかし、強度説、特殊説などはデカルトのあずかりしらぬことであった。デカルトは、神経の紐の動きを感覚の質と関連づけた。すなわち、眠っているときには神経の紐がたるんで感覚がないが、目を覚ますとそれが緊張して体の中で起こる動きに反応するようになる。緊張がさらに高まるとくすぐったい感じや快感が起こるが、一層緊張が高まってついに破裂すると痛みが起こり、これが脳とくに松果体で知覚されると考えた。強度説の考えを取り入れていたことは明かで、メルザックの批判に同意できない。| デカルトの「人体の記述」の中の図 「もし例えば、火(A)が足に近づくと御存知のように非常な速さで動く火の微粒子がそれが触れる皮膚の点を動かす力をもっている。これは皮膚の点に付着したデリケートな紐(c−c)を引っ張ることを意味し、このデリケートな紐の終わる孔(d−e)を同時に開くことになる。それはあたかもロープの一端を引っ張ると、他端にぶら下がった鐘を同時に打つのに似ている」と説明が書きが加えられている。 |

| 痛みの世界史 連載 → |

|