VAL-MAPによる胸腔鏡下精密縮小手術

2020.06.06

気管支鏡バーチャル3D肺マッピング(VAL-MAP)

VAL-MAPとは?

微小肺病変に対する外科的診断・治療に際して行われる術前CTガイド下マーキングは、空気塞栓による心筋梗塞・脳梗塞、出血、気胸の合併症が報告されており、部位による制限も多くありました。これに代わる方法として筆者(佐藤雅昭)が京都大学(当時)で2012年に開発したのが、Virtual Assisted Lung Mapping (VAL-MAP)法です。高解像度CT画像を基に3次元再構成したバーチャル気管支鏡をガイドにして、気管支鏡下に少量の染料(インジゴカルミン)を肺表面に吹き付け印をつけます。複数個所(2-6箇所程度)の印を同時につけることで、可塑性に富む「肺」という臓器の表面に角度、相対的距離といった位置情報を与えることができるため「マッピング」と呼んでいます。

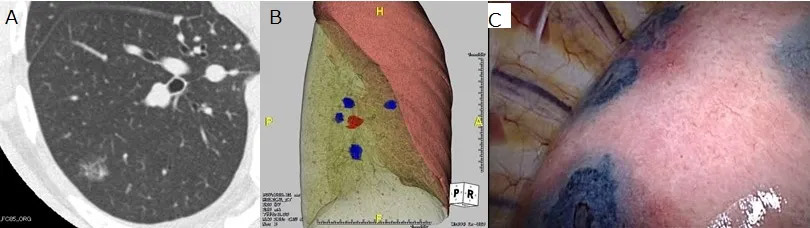

図1

VAL-MAPにより肺に描いた「地図」(A)CTで認められた肺癌疑いのすりガラス様病変に対して(B)3Dバーチャルイメージで地図を設計、それぞれのマーキングポイントに至る気管支をバーチャル気管支鏡で計算して、(C)のような4点のマーキングを頼りに右肺S8a亜区域切除術を施行。過不足のない切除を行った。手術時間は1時間半程度、診断は肺癌(腺癌)だった。(文献1より一部改編し許諾を得て掲載)

当院では手術の前日、または当日朝に、内視鏡室で喉に局所麻酔をして気管支鏡を行います。胃カメラに似た処置ですが、点滴から鎮静薬を少量入れて行うため、患者さんはほとんど処置のことを覚えておらず、苦痛の少ない処置が可能です。約20分ほどの間に、目標とする気管支から1.8mm径の細いカテーテルをいれ、その先端が胸膜(肺の一番外側)に達していることをレントゲン透視で確認して、1ccのインジゴカルミン(青い色素)を注入します。この色素は広く胃カメラなどでも使用され、食品添加物にも用いられる安全なものです。この処置が終わったらCTを撮影し、実際に肺のどこに印がついたかを確認し、さらにこれを3次元に構成して最終の手術計画をたてます。こうすることで、印の実際の位置が多少計画とずれていても、この段階で手術計画を修正することができるため、VAL-MAPの高い精度を維持することができます。VAL-MAPのまれな合併症(約4%)として気胸がありますが、通常ごく軽微なものであり、これまで治療が必要だったことはありません。その他の危険性、合併症については担当医にご相談ください。

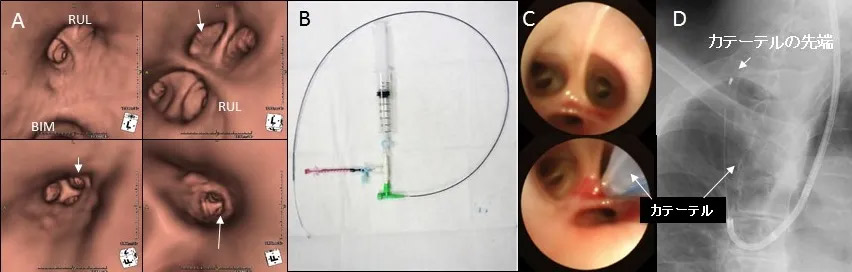

図2

(A)バーチャル気管支鏡、(B)VAL-MAPに使用するカテーテル、(C)実際の気管支鏡写真と目標気管支へのカテーテル挿入、(D)レントゲン透視でのカテーテル位置の確認。

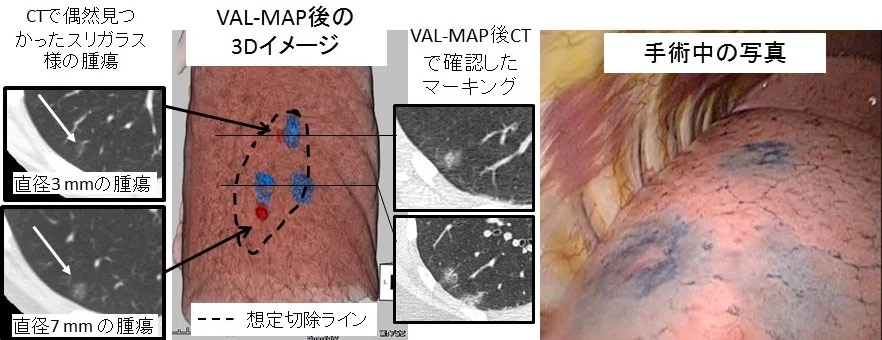

図3

肺にみつかった小さな2つのすりガラス病変。3か所のマッピングを行い、肺部分切除を施行。手術時間は30分程度、いずれも早期の肺腺癌だった。(文献1より一部改編し許諾を得て掲載)

この方法が特に有効と思われるのは、胸腔鏡を用いた手術では指で触れて確認することが難しい小さな病変や、CTですりガラス様陰影を呈するやわらかい病変、また確実な切除マージンを確保した過不足のない切除を必要とする手術などです。

VAL-MAPのよい適応と考えられる手術・病変

- 原発性肺癌が疑われる小さなすりガラス様病変(ground glass nodule)

- 小さな転移性肺腫瘍

- 複雑な区域切除

- 葉間にまたがり、切除マージンの確保が重要なすりガラス様病変

- 胸膜癒着が予想され、肺部分切除・区域切除が必要な場合

VAL-MAPは従来のマーキング法を超えて、胸腔鏡下の精密縮小手術(肺部分切除、区域切除)を可能とする次世代の手術ナビゲーションシステムであり、世界からも注目されています。VAL-MAPを用いた手術の有効性、再現性を検証するmulti-institutional lung mapping study (MIL-MAP) Studyが日本国内の20近い施設で進行し、2016年4月までに500件の症例集積がなされ、高い有効性と安全性が示されました。結果は下記の論文で公開されています(オープンアクセス)。

先進医療を経てVAL-MAPが保険医療として実施可能となりました

2016年9月から2017年7月まで、当院が主施設となり全国17施設で実施された先進医療『微小肺病変に対する切除支援気管支鏡下肺マーキング法の非対照非盲検単群試験(臨床試験登録番号:UMIN000022991)』を経て、現在インジゴカルミンを用いたVAL-MAPは保険診療として実施可能になっています(2018年3月8日付、関東信越厚生局東京事務所からの通知による)。これにより、全国のどの施設でも、この方法を用いて手術中同定困難な肺内小病変の切除を行うことができるようになりました。

尚、この先進医療の結果は2018年4月30日にアメリカ、SanDiegoで行われた米国胸部外科学会(AATS)で発表され、下記の論文を発表しました。

電磁誘導気管支鏡(Electromagnetic Navigation Bronchoscopy)を用いたVAL-MAP

2012年以来行われてきたVAL-MAP臨床試験の延長として、当院では電磁誘導気管支鏡・superDimension (Medtronic社製)を用いたVAL-MAPの臨床試験を行っています。superDimensionはCT画像データを基に 3D仮想気管支画像を生成し、病変部までの経路プランニングを行った後、電磁場を利用して肺の末梢の目標地点近傍まで気管支鏡(処置具含む)をリアルタイムに誘導する肺生検のための方法として2016年日本ではじめて薬事承認された機器です。従来のバーチャル気管支鏡を使った気管支鏡手技を、地図を見ながらの自動車運転に例えるならば、電磁誘導気管支鏡はカーナビを使った運転に相当します。当院では、superDimensionをVAL-MAPに応用し、手術室で全身麻酔をかけたあとで気管支鏡下マーキングを行う試みを行っています。これまで局所麻酔下、鎮静下に行ってきた術前のVAL-MAPを、手術室入室後・全身麻酔下に行い、さらにVAL-MAP後のCTを省略できる可能性があります。手術を受ける患者さんの身体的負担をさらに減らしつつ、精密な胸腔鏡下手術を実現するのが目標です。本法を用いた良好な結果は下記の論文に発表されています。この研究の成果もあり、2020年12月より、superDimensonはVAL-MAPに対しても保険診療として使用可能となりました。

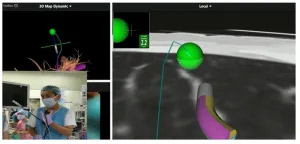

図4

電磁誘導気管支鏡・superDimensionを用いたENB-VAL-MAPの様子。

リアルタイムナビゲーションで気管支鏡を目標地点に誘導する。

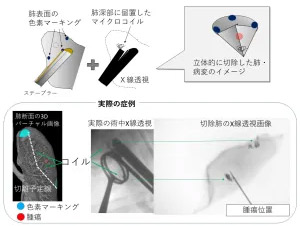

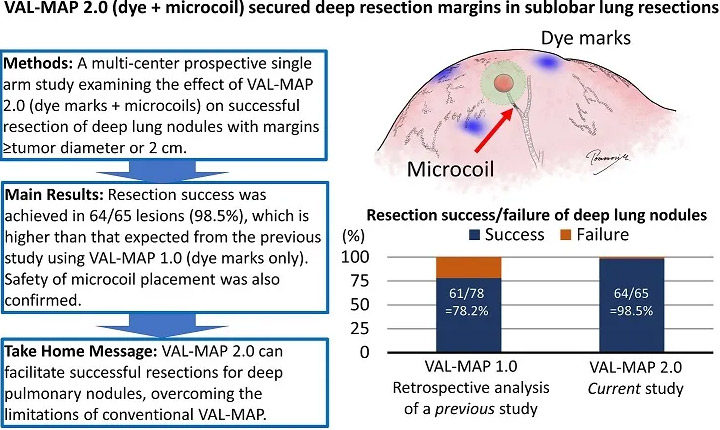

マイクロコイル併用により深部情報を加味した次世代VAL-MAP:VAL-MAP 2.0

前述のようにインジゴカルミンを用いたVAL-MAPは保険診療として実施可能となりましたが、同時に先の先進医療では、切離ラインが深部に及ぶ場合には、十分な切除マージンが確保できない可能性が高まることが新たに分かりました。この部分を強化すべく新たに開発したのが、気管支鏡下に色素マーキングを行うと同時に、気管支内に血管塞栓用のマイクロコイルを留置し、手術中はX線透視も活用して3次元のマッピングを基に肺を切除する次世代のVAL-MAP(VAL-MAP2.0)です。

図5

マイクロコイル併用VAL-MAP(VAL-MAP 2.0)の概念図(上)と実際の症例(下)。

従来のVAL-MAPでは対応が難しいこともあった深部の病変に対して、さらに精度の高いマッピングと手術が可能になった。

これにより、従来のVAL-MAPを用いても確実な切除がむずかしかった病変に対しても、さらに精度の高い切除が可能になると期待されます。この方法は当院での特定臨床研究を2018年に実施・終了し、良好な結果がえられました。

この結果を受けて2019年2月より、当院が主施設となり、VAL-MAP法で実績のある全国8施設(東北大学、東京大学、東京医科歯科大学、聖路加国際病院、湘南鎌倉総合病院、島根県立中央病院、徳島大学、産業医科大学)で先進医療Bとして多施設での臨床試験を行いました。試験のプロトコールは下記に発表しています。

順調な症例集積が進み、2020年5月で参加者の募集を終了、非常に良好な結果が得られ、2021年3月11日に開催された厚生労働省第115回先進医療技術審査部会では、この結果をうけて「血管塞栓用マ イクロコイルの適応外使用の薬事承認申請に資すると思慮する。」という評価委員からのコメントが出ており、今後の保険保険収載が期待されます。

本試験のきわめて良好な結果は2021年、当該分野で最も権威のある学術誌、The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgeryに掲載されました。

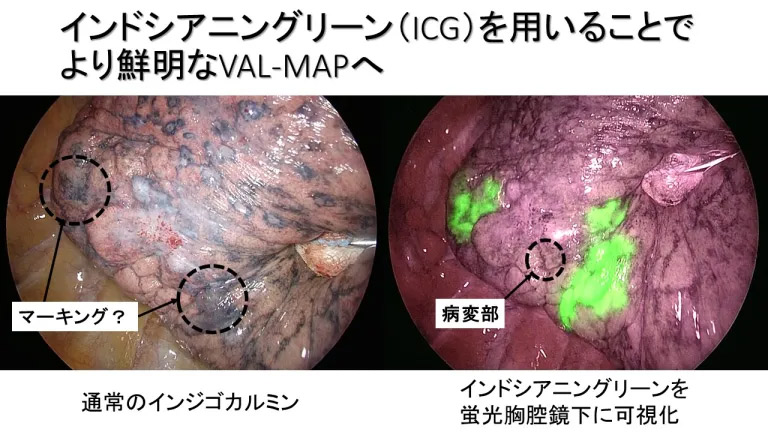

より感度の高い蛍光色素を用いたICG-VAL-MAP

従来のVAL-MAPは、肺の炭粉沈着などで見えにくいことがあったため、2020年10月より、当院では蛍光胸腔鏡下で高感度に視認可能なインドシアニングリーン(ICG)を併用したICG-VAL-MAPを導入しました。この方法は、柳谷昌弘助教(現在は日赤医療センター)が関連施設であるNTT東日本関東病院で開発したもので、柳谷助教の帰学とともに当院でも、この改良型VAL-MAのの実施を開始しました。ICG-VAL-MAPによりさらに確実なVAL-MAPとナビゲーション手術が提供可能となっています。

患者さんへの低侵襲性と、精密・確実な手術を目指すVAL-MAPは、今後さまざまな方向へ発展する可能性を秘めており、当科では今後も本技術の普及と発展のために力を尽くしていきたいと考えています。最新のVAL-MAPに関する総説論文については下記をご参照ください。

- Kitano K, Sato M. Latest update about virtual-assisted lung mapping in thoracic surgery. Ann Transl Med. 2019;7(2):36. doi:10.21037/atm.2018.12.66

- Nakajima J. Advances in techniques for identifying small pulmonary nodules. Surg Today. 2019;49(4):311‐315. doi:10.1007/s00595-018-1742-8

- Sato M. Precise sublobar lung resection for small pulmonary nodules: localization and beyond [published online ahead of print, 2019 Oct 25]. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2019;10.1007/s11748-019-01232-1. doi:10.1007/s11748-019-01232-1

VAL-MAPについての問い合わせ、連絡先

E-mail:SATOM-SUR@h.u-tokyo.ac.jp

日本VAL-MAP研究会

一人でも多くの患者さんがVAL-MAPの恩恵を受けられるよう、当院が中心となって普及活動を続けています。2021年4月、日本呼吸器外科学会のアライアンスとして日本VAL-MAP研究会が正式に発足しました。日本各地のVAL-MAP実施施設と協力して、より安全で正確なVAL-MAPとVAL-MAP支援手術を広げていきたいと思います。

参考文献

- Sato M, Omasa M, Chen F, Sato T, Sonobe M, Bando T, Date H. Use of Virtual Assisted Lung Mapping (VAL-MAP), a bronchoscopic multi-spot dye-marking technique using virtual images, for precise navigation of thoracoscopic sublobar lung resection. J Thorac Cardiovasc Surg.2014;147(6):1813-9.

- Sato M, Aoyama A, Yamada T, Menjyu T, Chen F, Sato T, Sonobe M, Omasa M, Date H. Thoracoscopic wedge lung resection using virtual-assisted lung mapping. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2015;23(1):46-54.

- Sato M, Yamada T, Menju T, Aoyama A, Sato T, Chen F, Sonobe M, Omasa M, Date H. Virtual-assisted lung mapping: outcome of 100 consecutive cases in a single institute. Eur J Cardiothorac Surg. 2015;47(4):e131-9

- 佐藤雅昭.小型肺癌の術中局在同定法―術前マーキング法とvirtual-assisted lung mapping―肺癌. 2014;54 (6):835-42.