- 診断プロセス

- スクリーニングと健康維持

- 腹部の痛み

- 酸塩基平衡異常

- AIDS/HIV感染症

- 貧血

- 背中の痛み

- 出血性疾患

- 胸の痛み

- 咳と鼻づまり、呼吸器系感染症

- せん妄と認知症

- 糖尿病

- 急性下痢

- 眩暈

- 呼吸困難

- 排尿障害

- 浮腫

- 疲労感

- 消化管出血

- 頭痛

- 血尿

- 高カルシウム血症

- 高血圧症

- 低ナトリウム血症および高ナトリウム血症

- 低血圧症

- 黄疸と肝酵素の異常

- 関節痛

- 急性腎障害

- 発疹

- 喉の痛み

- 失神

- 意図しない体重減少

- 喘鳴

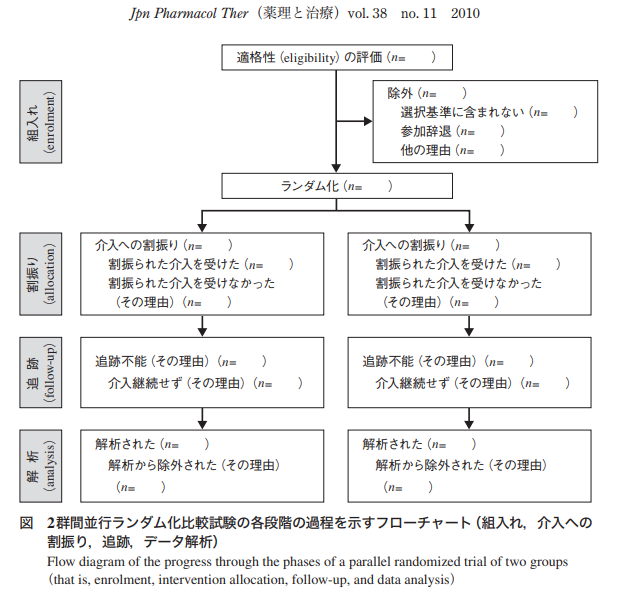

次の図は「CONSORT声明」と呼ばれる、臨床試験について正確に報告するためのドキュメントの中にある、症例の組み入れを説明するための図です。このブログのタイトルでは取り合えず「症例組み入れ図」としています。

論文の中の図2にはこの症例組み入れ図のことを「フローチャート」と書かれています。原文では”flow diagram”になっています。その気になれば、power pointでもinkscapedでもexcelでも症例組み入れ図を書く事ができますが、これをRで書いてみようと思ったので、その忘備録として記載します。Rで書くのにGmiscというパッケージを使用しました。

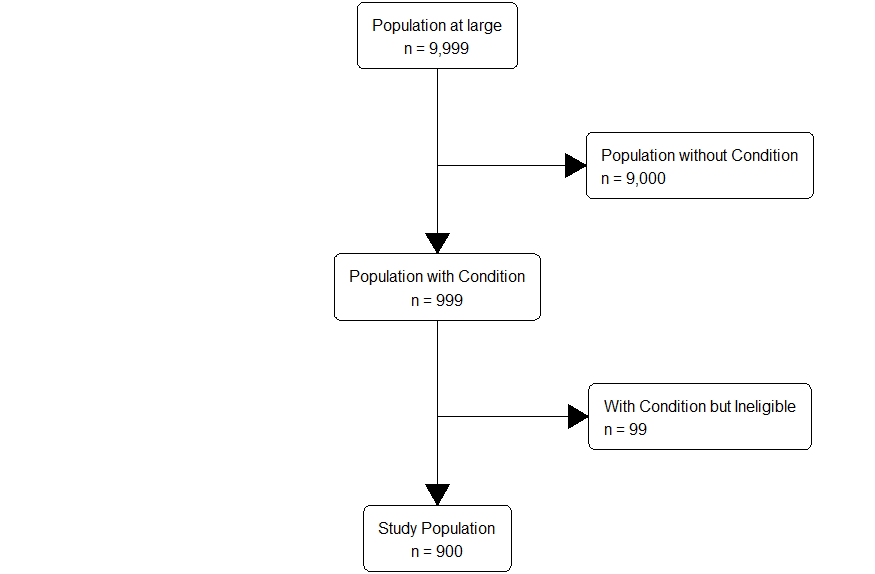

今回とりあえず書いた症例組み入れ図は次のような図です。

Fundermentals of Clinical Trials 4th EditionのDefinition of Study Populationという項の図を参考にしています(数字は勝手に追加しました)

# install.packages('Gmisc', dependencies = TRUE)

library(Gmisc)

library(glue)

library(htmlTable)

library(grid)

library(magrittr)

org_cohort <- boxGrob(glue("Population at large",

"n = {pop}", pop = txtInt(9999), .sep = "\n"))

eligible <- boxGrob(glue("Population with Condition",

"n = {pop}", pop = txtInt(999), .sep = "\n"))

included0 <- boxGrob(glue("Study Population",

"n = {incl}", incl = txtInt(900), .sep = "\n"))

excluded0 <- boxGrob(glue("Population without Condition",

"n = {exc0}", exc0 = txtInt(9000), .sep = "\n"), just = "left")

excluded <- boxGrob(glue("With Condition but Ineligible",

"n = {tot}", tot = txtInt(99), .sep = "\n"), just = "left")

grid.newpage()

vert <- spreadVertical(org_cohort = org_cohort, eligible = eligible, included0 = included0)

excluded0 <- moveBox(excluded0, x = .8, y = coords(vert$eligible)$top

+ distance(vert$org_cohort, vert$eligible, half = TRUE, center = FALSE))

excluded <- moveBox(excluded, x = .8, y = coords(vert$included0)$top

+ distance(vert$eligible, vert$included0, half = TRUE, center = FALSE))

for (i in 1:(length(vert) - 1))

{ connectGrob(vert[[i]], vert[[i + 1]], type = "vert") %>% print }

connectGrob(vert$org_cohort, excluded0, type = "L")

connectGrob(vert$eligible, excluded, type = "L")

# Print boxes vert

excluded

excluded0

vert

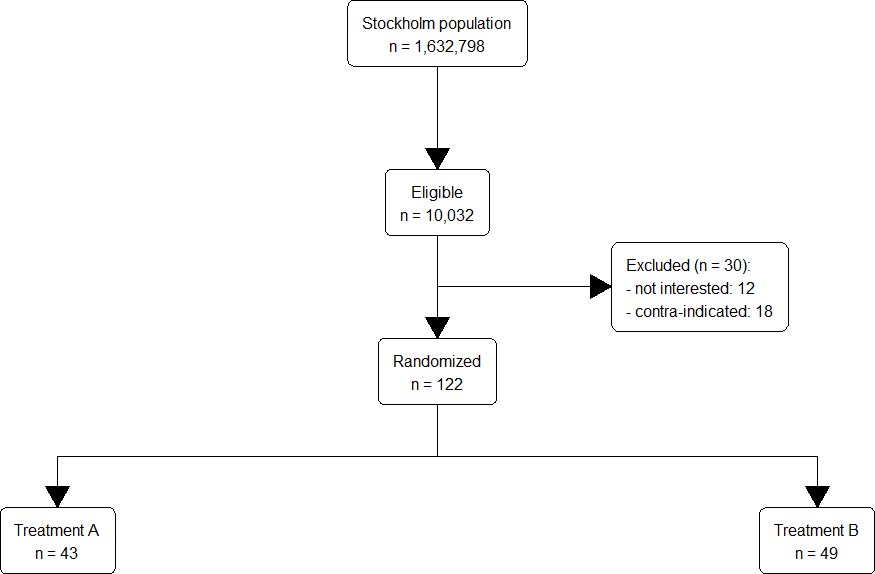

こちらは、CRANのホームページで示されている例です。

library(Gmisc, quietly = TRUE)

library(glue)

library(htmlTable)

library(grid)

library(magrittr)

org_cohort <- boxGrob(glue("Stockholm population",

"n = {pop}",

pop = txtInt(1632798),

.sep = "\n"))

eligible <- boxGrob(glue("Eligible",

"n = {pop}",

pop = txtInt(10032),

.sep = "\n"))

included <- boxGrob(glue("Randomized",

"n = {incl}",

incl = txtInt(122),

.sep = "\n"))

grp_a <- boxGrob(glue("Treatment A",

"n = {recr}",

recr = txtInt(43),

.sep = "\n"))

grp_b <- boxGrob(glue("Treatment B",

"n = {recr}",

recr = txtInt(122 - 43 - 30),

.sep = "\n"))

excluded <- boxGrob(glue("Excluded (n = {tot}):",

" - not interested: {uninterested}",

" - contra-indicated: {contra}",

tot = 30,

uninterested = 12,

contra = 30 - 12,

.sep = "\n"),

just = "left")

grid.newpage()

vert <- spreadVertical(org_cohort,

eligible = eligible,

included = included,

grps = grp_a)

grps <- alignVertical(reference = vert$grps,

grp_a, grp_b) %>%

spreadHorizontal()

vert$grps <- NULL

excluded <- moveBox(excluded,

x = .8,

y = coords(vert$included)$top + distance(vert$eligible, vert$included, half = TRUE, center = FALSE))

for (i in 1:(length(vert) - 1)) {

connectGrob(vert[[i]], vert[[i + 1]], type = "vert") %>%

print

}

connectGrob(vert$included, grps[[1]], type = "N")

connectGrob(vert$included, grps[[2]], type = "N")

connectGrob(vert$eligible, excluded, type = "L")

# Print boxes

vert

grps

excluded

Gmiscの大体の使い方はわかったものの、しっかりと使い方を確認しようと思ってまずはググってみました。残念ながら日本語での詳しい解説文があまりありません。ここからしばらくはCRANの解説文の翻訳みたいなものです。

症例組み入れ図を生成するために使用される基本的なコンポーネントがあります。

ボックス: boxGrob関数とboxPropGrob関数で生成されます。

ボックス間の矢印は、connectGrob関数によって生成される。

これらは直接配置することもできるし、以下の原則に従って操作することもできる。

Spread – プロット全体を使用したいので、各要素を配置するか、または自動的に垂直または水平方向に広げるため、spreadHorizontal および spreadVertical 関数を使用します。

ボックスの整列 – 拡散の前または後に、ボックスを整列させたい場合があります: alignHorizontal および alignVertical 関数。

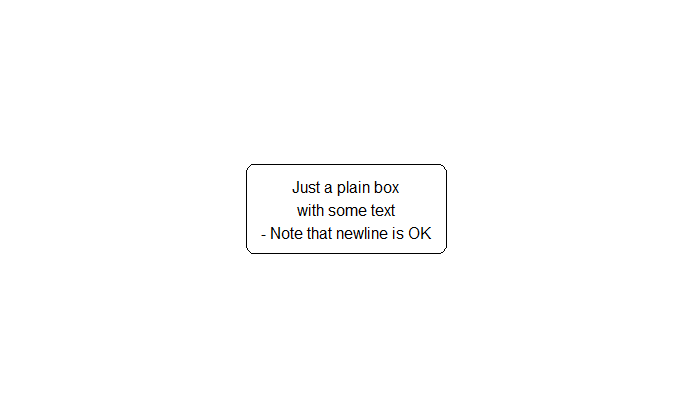

まずは1つのボックスを出力してみましょう。

grid.newpage() #描画する場所の初期化 txt <- "Just a plain box with some text - Note that newline is OK" boxGrob(txt) #txtに入っている文字列をそのままボックスの中に表示します。改行の情報もそのまま代入されています。\n でも良いようです。

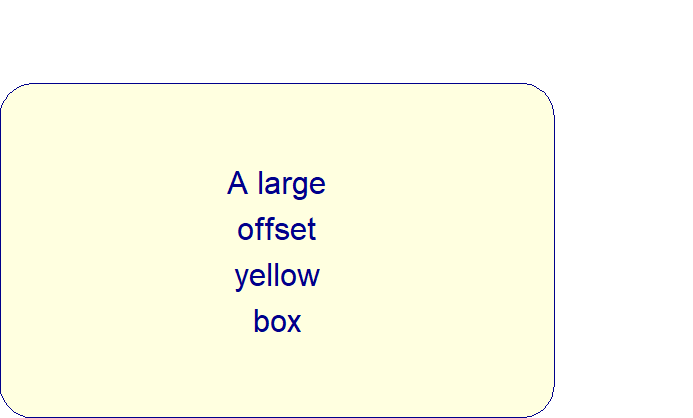

このボックスに、任意の要素として配置やスタイルを設定できます。

grid.newpage()

boxGrob("A large\noffset\nyellow\nbox",

width = .8, height = .8,

x = 0, y = 0,

bjust = c("left", "bottom"),

txt_gp = gpar(col = "darkblue", cex = 2),

box_gp = gpar(fill = "lightyellow", col = "darkblue"))

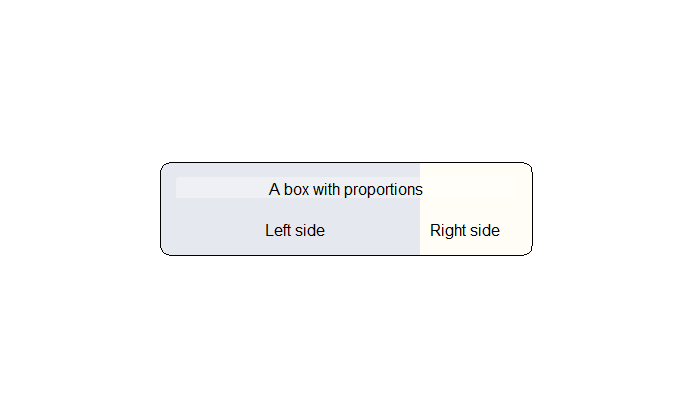

boxPropGrobは、その名の通りプロポーションを表示するためのものです。

grid.newpage()

boxPropGrob("A box with proportions",

"Left side", "Right side",

prop = .7)

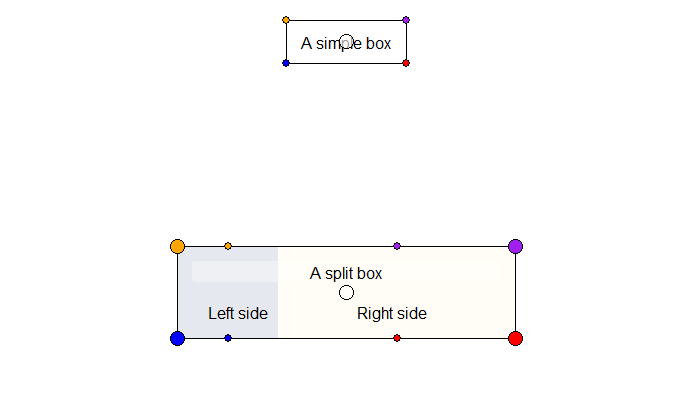

ボックスには、ボックスとの間に簡単に線を引くことができる座標があります。座標は、coords 属性に格納されています。下の図は、2つのボックスの座標を示しています。

grid.newpage()

smpl_bx <- boxGrob(

label = "A simple box",

x = .5,

y = .9,

just = "center")

prop_bx <- boxPropGrob(

label = "A split box",

label_left = "Left side",

label_right = "Right side",

x = .5,

y = .3,

prop = .3,

just = "center")

plot(smpl_bx)

plot(prop_bx)

smpl_bx_coords <- coords(smpl_bx)

grid.circle(y = smpl_bx_coords$y,

x = smpl_bx_coords$x,

r = unit(2, "mm"),

gp = gpar(fill = "#FFFFFF99", col = "black"))

grid.circle(y = smpl_bx_coords$bottom,

x = smpl_bx_coords$right,

r = unit(1, "mm"),

gp = gpar(fill = "red"))

grid.circle(y = smpl_bx_coords$top,

x = smpl_bx_coords$right,

r = unit(1, "mm"),

gp = gpar(fill = "purple"))

grid.circle(y = smpl_bx_coords$bottom,

x = smpl_bx_coords$left,

r = unit(1, "mm"),

gp = gpar(fill = "blue"))

grid.circle(y = smpl_bx_coords$top,

x = smpl_bx_coords$left,

r = unit(1, "mm"),

gp = gpar(fill = "orange"))

prop_bx_coords <- coords(prop_bx)

grid.circle(y = prop_bx_coords$y,

x = prop_bx_coords$x,

r = unit(2, "mm"),

gp = gpar(fill = "#FFFFFF99", col = "black"))

grid.circle(y = prop_bx_coords$bottom,

x = prop_bx_coords$right_x,

r = unit(1, "mm"),

gp = gpar(fill = "red"))

grid.circle(y = prop_bx_coords$top,

x = prop_bx_coords$right_x,

r = unit(1, "mm"),

gp = gpar(fill = "purple"))

grid.circle(y = prop_bx_coords$bottom,

x = prop_bx_coords$left_x,

r = unit(1, "mm"),

gp = gpar(fill = "blue"))

grid.circle(y = prop_bx_coords$top,

x = prop_bx_coords$left_x,

r = unit(1, "mm"),

gp = gpar(fill = "orange"))

grid.circle(y = prop_bx_coords$bottom,

x = prop_bx_coords$right,

r = unit(2, "mm"),

gp = gpar(fill = "red"))

grid.circle(y = prop_bx_coords$top,

x = prop_bx_coords$right,

r = unit(2, "mm"),

gp = gpar(fill = "purple"))

grid.circle(y = prop_bx_coords$bottom,

x = prop_bx_coords$left,

r = unit(2, "mm"),

gp = gpar(fill = "blue"))

grid.circle(y = prop_bx_coords$top,

x = prop_bx_coords$left,

r = unit(2, "mm"),

gp = gpar(fill = "orange"))

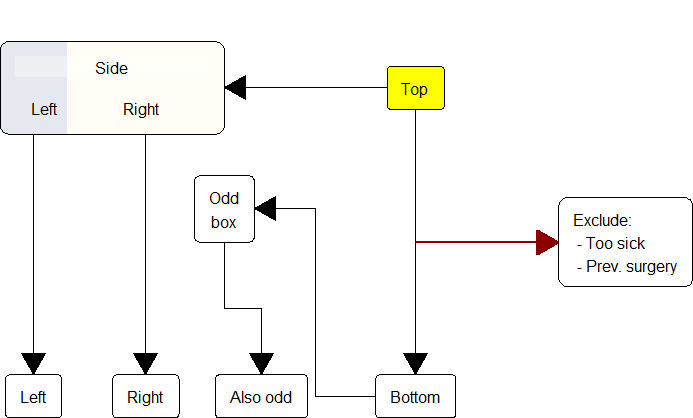

矢印でボックスをつなぐために、connectGrob関数があります。ここでは、一連のボックスを接続するためにどのように使用するかの例を示します。

grid.newpage()

# Initiate the boxes that we want to connect

side <- boxPropGrob("Side", "Left", "Right",

prop = .3,

x = 0, y = .9,

bjust = c(0,1))

start <- boxGrob("Top",

x = .6, y = coords(side)$y,

box_gp = gpar(fill = "yellow"))

bottom <- boxGrob("Bottom",

x = .6, y = 0,

bjust = "bottom")

sub_side_left <- boxGrob("Left",

x = coords(side)$left_x,

y = 0,

bjust = "bottom")

sub_side_right <- boxGrob("Right",

x = coords(side)$right_x,

y = 0,

bjust = "bottom")

odd <- boxGrob("Odd\nbox",

x = coords(side)$right,

y = .5)

odd2 <- boxGrob("Also odd",

x = coords(odd)$right +

distance(bottom, odd, type = "h", half = TRUE) -

unit(2, "mm"),

y = 0,

bjust = c(1,0))

exclude <- boxGrob("Exclude:\n - Too sick\n - Prev. surgery",

x = 1,

y = coords(bottom)$top +

distance(start, bottom, type = "v", half = TRUE),

just = "left", bjust = "right")

# Connect the boxes and print/plot them

connectGrob(start, bottom, "vertical")

connectGrob(start, side, "horizontal")

connectGrob(bottom, odd, "Z", "l")

connectGrob(odd, odd2, "N", "l")

connectGrob(side, sub_side_left, "v", "l")

connectGrob(side, sub_side_right, "v", "r")

connectGrob(start, exclude, "-",

lty_gp = gpar(lwd = 2, col = "darkred", fill = "darkred"))

# Print the grobs

start

bottom

side

exclude

sub_side_left

sub_side_right

odd

odd2

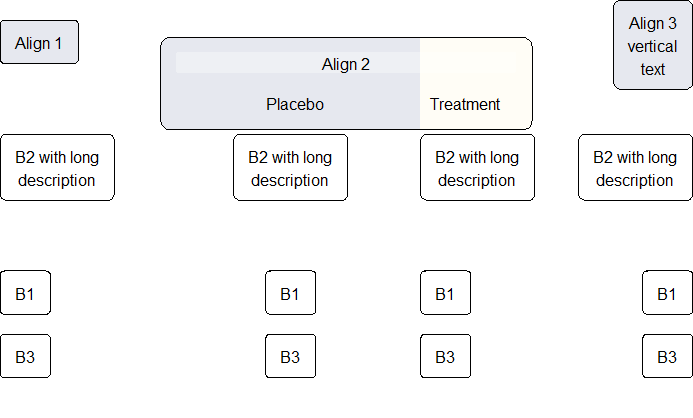

ボックスを水平または垂直に整列させたいことがよくあります。そのために、alignHorizontal()とalignVertical()という2つの関数が用意されています。

align_1 <- boxGrob("Align 1",

y = .9,

x = 0,

bjust = c(0),

box_gp = gpar(fill = "#E6E8EF"))

align_2 <- boxPropGrob("Align 2",

"Placebo",

"Treatment",

prop = .7,

y = .8,

x = .5)

align_3 <- boxGrob("Align 3\nvertical\ntext",

y = 1,

x = 1,

bjust = c(1, 1),

box_gp = gpar(fill = "#E6E8EF"))

b1 <- boxGrob("B1",

y = .3,

x = .1,

bjust = c(0))

b2 <- boxGrob("B2 with long\ndescription",

y = .6,

x = .5)

b3 <- boxGrob("B3",

y = .2,

x = .8,

bjust = c(0, 1))

grid.newpage()

align_1

alignHorizontal(reference = align_1,

b1, b2, b3,

.position = "left")

align_2

alignHorizontal(reference = align_2,

b1, b2, b3,

.position = "center",

.sub_position = "left")

alignHorizontal(reference = align_2,

b1, b2, b3,

.position = "left",

.sub_position = "right")

align_3

alignHorizontal(reference = align_3,

b1, b2, b3,

.position = "right")

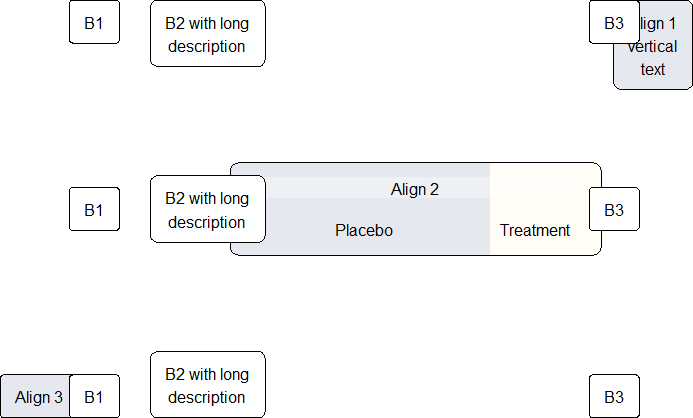

バーティカルアライメントの類似例を紹介します

align_1 <- boxGrob("Align 1\nvertical\ntext",

y = 1,

x = 1,

bjust = c(1, 1),

box_gp = gpar(fill = "#E6E8EF"))

align_2 <- boxPropGrob("Align 2",

"Placebo",

"Treatment",

prop = .7,

y = .5,

x = .6)

align_3 <- boxGrob("Align 3",

y = 0,

x = 0,

bjust = c(0, 0),

box_gp = gpar(fill = "#E6E8EF"))

b1 <- boxGrob("B1",

y = .3,

x = 0.1,

bjust = c(0, 0))

b2 <- boxGrob("B2 with long\ndescription",

y = .6,

x = .3)

b3 <- boxGrob("B3",

y = .2,

x = .85,

bjust = c(0, 1))

grid.newpage()

align_1

alignVertical(reference = align_1,

b1, b2, b3,

.position = "top")

align_2

alignVertical(reference = align_2,

b1, b2, b3,

.position = "center")

align_3

alignVertical(reference = align_3,

b1, b2, b3,

.position = "bottom")

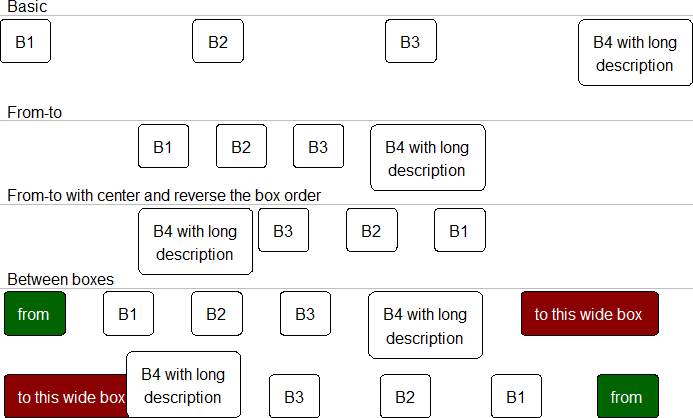

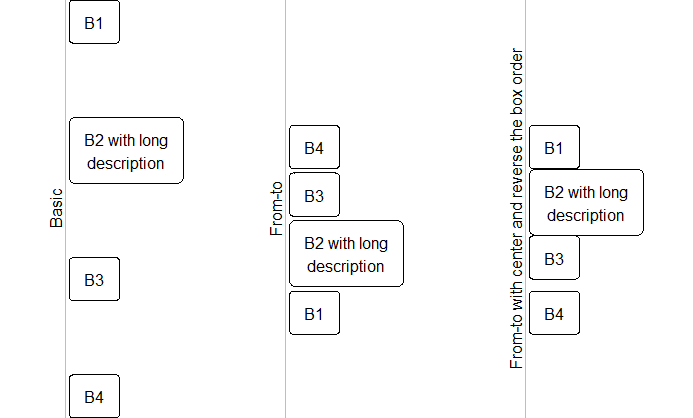

整列と同様に、viewport内の利用可能なスペースをすべて使用するために、スペース内でボックスを広げたいことがよくあります。これは、spreadHorizontal()とspreadVertical()で行うことができます。SpreadHorizontal()とspreadVertical()は、スパン全体に広げることも、.toと.from引数で定義されたサブスパンの間に広げることもできます。

b1 <- boxGrob("B1",

y = .85,

x = 0.1,

bjust = c(0, 0))

b2 <- boxGrob("B2",

y = .65,

x = .6)

b3 <- boxGrob("B3",

y = .45,

x = .6)

b4 <- boxGrob("B4 with long\ndescription",

y = .7,

x = .8)

from <- boxGrob("from",

y = .25,

x = .05,

box_gp = gpar(fill = "darkgreen"),

txt_gp = gpar(col = "white"))

to <- boxGrob("to this wide box",

y = coords(from)$y,

x = .95,

bjust = "right",

box_gp = gpar(fill = "darkred"),

txt_gp = gpar(col = "white"))

txtOut <- function(txt, refBx) {

grid.text(txt,

x = unit(2, "mm"),

y = coords(refBx)$top + unit(2, "mm"),

just = c("left", "bottom"))

grid.lines(y = coords(refBx)$top + unit(1, "mm"),

gp = gpar(col = "grey"))

}

grid.newpage()

txtOut("Basic", b1)

alignVertical(reference = b1,

b1, b2, b3, b4,

.position = "top") %>%

spreadHorizontal()

txtOut("From-to", b2)

alignVertical(reference = b2,

b1, b2, b3, b4,

.position = "top") %>%

spreadHorizontal(.from = .2,

.to = .7)

txtOut("From-to with center and reverse the box order", b3)

alignVertical(reference = b3,

b1, b2, b3, b4,

.position = "top") %>%

spreadHorizontal(.from = .7,

.to = .2,

.type = "center")

txtOut("Between boxes", from)

from

to

alignVertical(reference = from,

b1, b2, b3, b4,

.position = "top") %>%

spreadHorizontal(.from = from,

.to = to)

# Now we switch the order and set the type to center the distance between the boxes

bottom_from <- moveBox(from, x = coords(to)$right, y = 0, just = c(1, 0))

bottom_to <- moveBox(to, x = coords(from)$left, y = 0, just = c(0, 0))

bottom_from

bottom_to

alignVertical(reference = bottom_from,

b1, b2, b3, b4,

.position = "bottom") %>%

spreadHorizontal(.from = bottom_from,

.to = bottom_to,

.type = "center")

垂直方向への広がりも同じパターンです

b1 <- boxGrob("B1",

y = .8,

x = 0.1,

bjust = c(0, 0))

b2 <- boxGrob("B2 with long\ndescription",

y = .5,

x = .5)

b3 <- boxGrob("B3",

y = .2,

x = .8)

b4 <- boxGrob("B4",

y = .7,

x = .8)

txtOut <- function(txt, refBx) {

grid.text(txt,

x = coords(refBx)$left - unit(2, "mm"),

y = .5,

just = c("center", "bottom"),

rot = 90)

grid.lines(x = coords(refBx)$left - unit(1, "mm"),

gp = gpar(col = "grey"))

}

grid.newpage()

txtOut("Basic", b1)

alignHorizontal(reference = b1,

b1, b2, b3, b4,

.position = "left") %>%

spreadVertical()

txtOut("From-to", b2)

alignHorizontal(reference = b2,

b1, b2, b3, b4,

.position = "left") %>%

spreadVertical(.from = .2,

.to = .7)

txtOut("From-to with center and reverse the box order", b3)

alignHorizontal(reference = b3,

b1, b2, b3, b4,

.position = "left") %>%

spreadVertical(.from = .7,

.to = .2,

.type = "center")

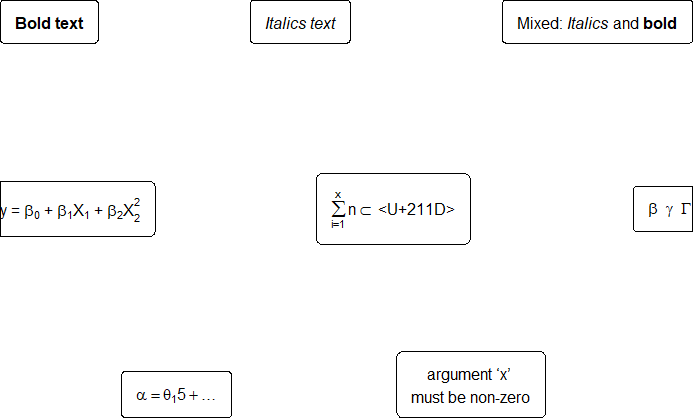

R式やbquote関数を使って、太字や斜体のテキスト、あるいは数式を表示することができます。

式に関するいくつかの注意点

複数の要素を持つ式は、ペーストを使って結合する必要があります。

例:expression(paste(beta, “1”))はβ1を生成します。

expressionの中でpasteを使用した場合の動作は、通常のpaste0の動作に似ています(例:セパレートスペースなし)。

ギリシャ文字は引用符の外に名前を入力することができます。

例:expression(beta)はβに、expression(Gamma)はΓになります(大文字に注意してください)。

上付き文字はexpression(x^2)、下付き文字はexpression(x[2])となります。

grid.newpage()

###############

# Expressions #

###############

# Font style

alignVertical(

reference = 1,

.position = "top",

boxGrob(expression(bold("Bold text"))),

boxGrob(expression(italic("Italics text"))),

boxGrob(expression(paste("Mixed: ", italic("Italics"), " and ", bold("bold"))))) %>%

spreadHorizontal

# Math

alignVertical(

reference = .5,

boxGrob(expression(paste("y = ", beta[0], " + ", beta[1], X[1], " + ", beta[2], X[2]^2))),

boxGrob(expression(sum(n, i == 1, x) %subset% " \u211D")),

boxGrob(expression(beta ~~ gamma ~~ Gamma))) %>%

spreadHorizontal

##########

# Quotes #

##########

a = 5

alignVertical(

reference = 0,

.position = "bottom",

bquote(alpha == theta[1] * .(a) + ldots) %>% boxGrob,

paste("argument", sQuote("x"), "\nmust be non-zero") %>% boxGrob) %>%

spreadHorizontal(.from = .2, .to = .8)

See the plotmath help file for more details.

その昔楽天KOBOを購入しました。軽量ポケットサイズでバッテリーも長持ちで、目に優しい電子ペーパーのディスプレイと言う、ポケットに掘り込んでおいて時間つぶしになにか読むには当時としてはいい買い物だったのですが、加齢とともに小さな活字では読みにくくなってきて、より解像度の良い端末も出てきたことから、KOBOを使うことがなくなりました。

それでも、最近入手した書籍を、この端末で持ち歩いて読んでみようという気になりました。ところが入手した書籍がepub形式で、そのままではKOBOでは読めません。ネットで調べても無料で変換できるようなサイトやアプリもないようです。単純にこの方法をわざわざ記事にしているサイトがないだけで、よく見ると書いてあるサイトも有りました。Macがあればかんたんに変換できることが解りました。物忘れの良い自分用の忘備録として残します。

拡張子が .epub だったので、これを .kepub.epub にします

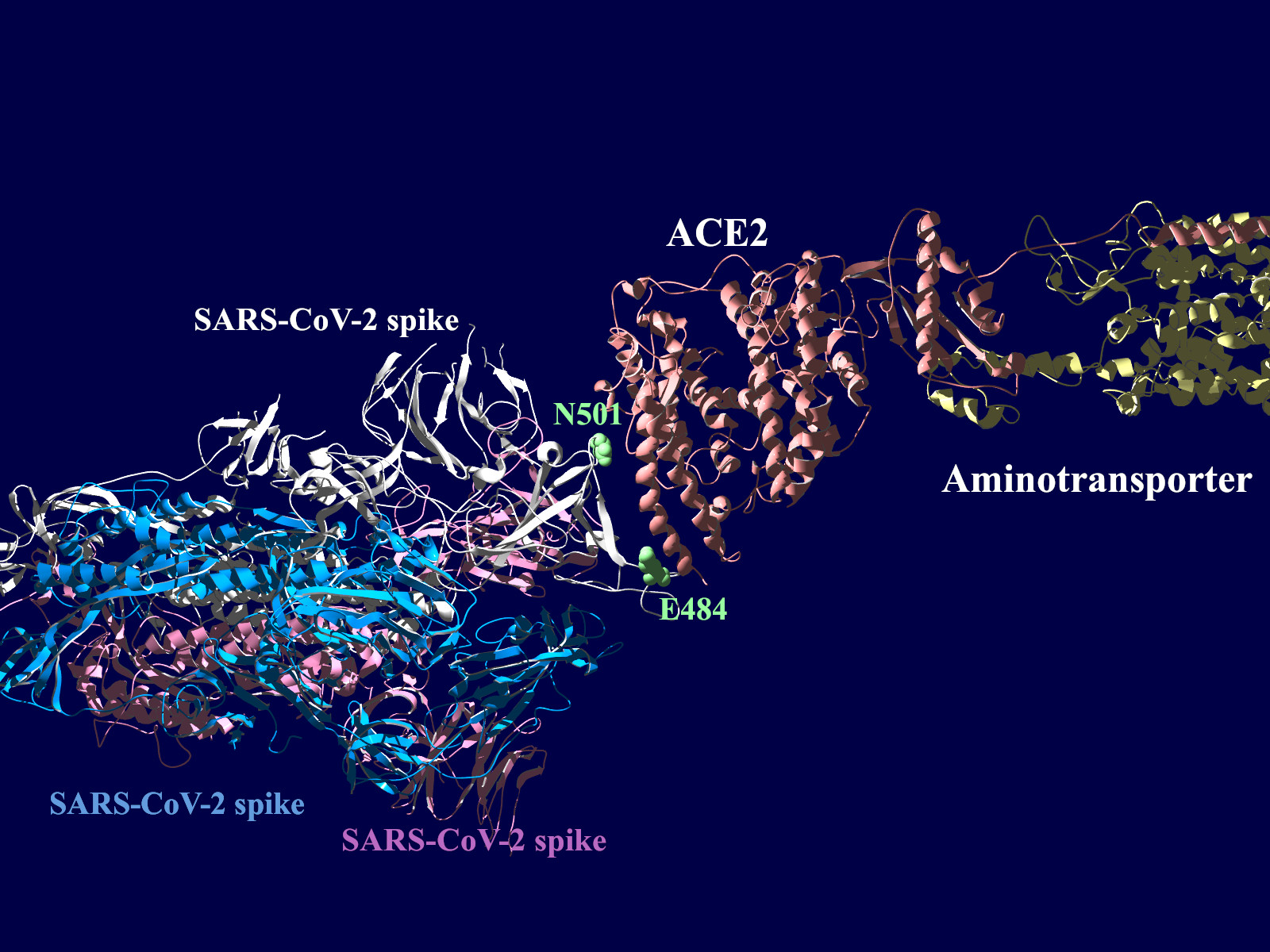

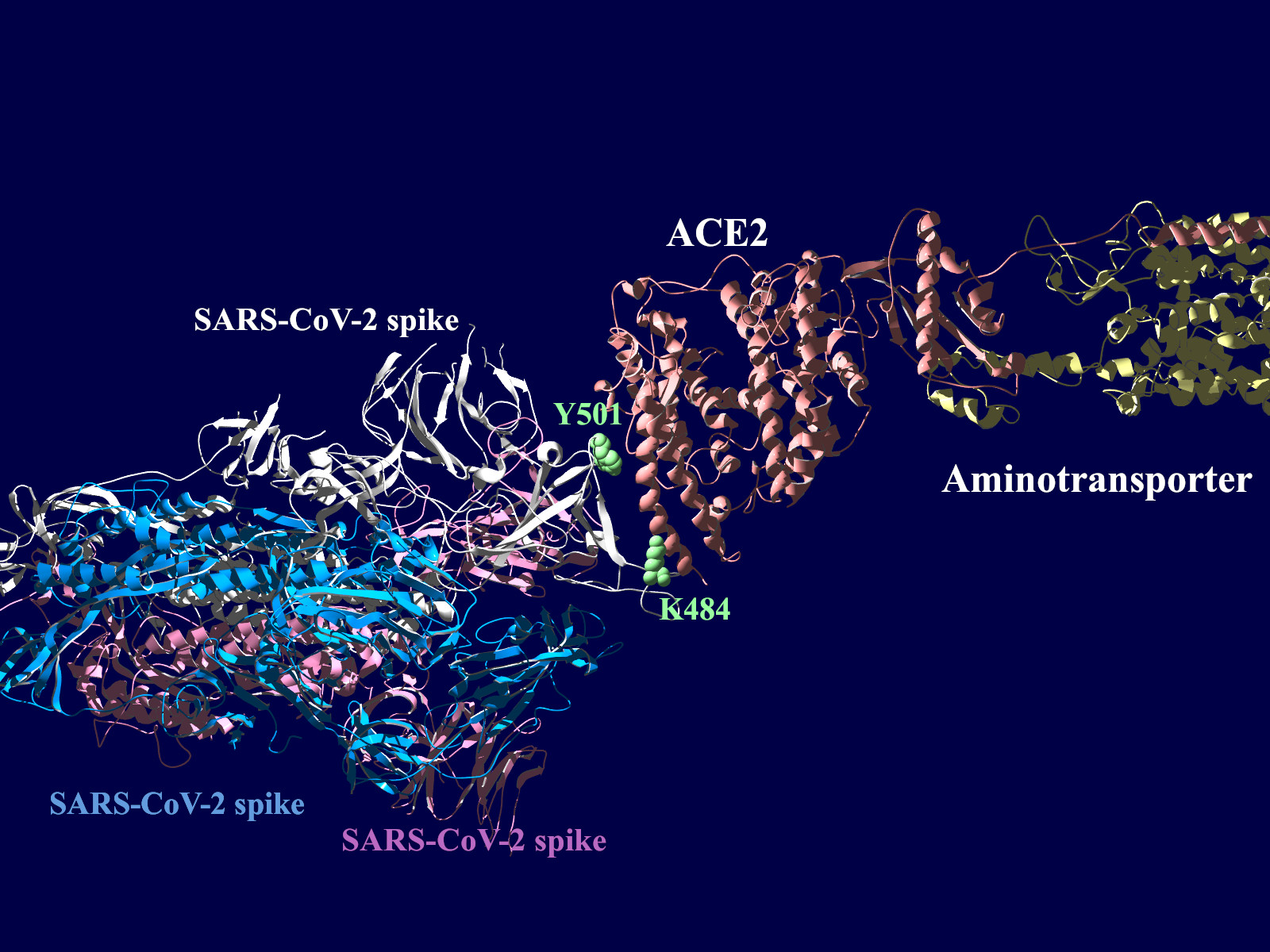

新型コロナウイルス肺炎COVID-19の原因ウイルスである、SARS-CoV-2ウイルスのSpikeタンパク質のアミノ酸配列についてみてみました。一般にウイルスで変異のない株を野生型と呼びます。野生型のタンパク質のアミノ酸残基の配列を見ると、484番目のアミノ酸残基がE(Glutamic Acid, Glu)で、501番目のアミノ酸残基はN(Asparagine, Asn)です。

ちなみに変異の書き方ですが、この484番目のEがK(Lysine, Lys)に変異した場合E484Kと表記します。同様に501番目のNがY(Tyrosine, Tyr)に変異した場合にN501Yと表記します。

LOCUS QOS45029 1273 aa linear SYN 28-OCT-2020 DEFINITION SARS-CoV-2 spike [synthetic construct]. ACCESSION QOS45029 VERSION QOS45029.1 DBSOURCE accession MW036243.1

KEYWORDS . SOURCE synthetic construct ORGANISM synthetic construct

other sequences; artificial sequences.

REFERENCE 1 (residues 1 to 1273)

AUTHORS Wussow,F., Chiuppesi,F. and Diamond,D.

TITLE Development of a Multi-Antigenic SARS-CoV-2 Vaccine Using a

Synthetic Poxvirus Platform

JOURNAL Unpublished

REFERENCE 2 (residues 1 to 1273)

AUTHORS Wussow,F., Chiuppesi,F. and Diamond,D.

TITLE Direct Submission

JOURNAL Submitted (23-SEP-2020) Hematology, City of Hope, 1500 E Duarte Rd,

Duarte, CA 91010, USA

FEATURES Location/Qualifiers

source 1..1273

/organism="synthetic construct"

/db_xref="taxon:32630"

/clone="C35/41"

Protein 1..1273

/product="SARS-CoV-2 spike"

CDS 1..1273

/coded_by="MW036243.1:145058..148879"

/transl_table=11

ORIGIN

1 mfvflvllpl vssqcvnltt rtqlppaytn sftrgvyypd kvfrssvlhs tqdlflpffs

61 nvtwfhaihv sgtngtkrfd npvlpfndgv yfasteksni irgwifgttl dsktqslliv

121 nnatnvvikv cefqfcndpf lgvyyhknnk swmesefrvy ssannctfey vsqpflmdle

181 gkqgnfknlr efvfknidgy fkiyskhtpi nlvrdlpqgf saleplvdlp iginitrfqt

241 llalhrsylt pgdsssgwta gaaayyvgyl qprtfllkyn engtitdavd caldplsetk

301 ctlksftvek giyqtsnfrv qptesivrfp nitnlcpfge vfnatrfasv yawnrkrisn

361 cvadysvlyn sasfstfkcy gvsptklndl cftnvyadsf virgdevrqi apgqtgkiad

421 ynyklpddft gcviawnsnn ldskvggnyn ylyrlfrksn lkpferdist eiyqagstpc

481 ngvEgfncyf plqsygfqpt Ngvgyqpyrv vvlsfellha patvcgpkks tnlvknkcvn

541 fnfngltgtg vltesnkkfl pfqqfgrdia dttdavrdpq tleilditpc sfggvsvitp

601 gtntsnqvav lyqdvnctev pvaihadqlt ptwrvystgs nvfqtragcl igaehvnnsy

661 ecdipigagi casyqtqtns prrarsvasq siiaytmslg aensvaysnn siaiptnfti

721 svtteilpvs mtktsvdctm yicgdstecs nlllqygsfc tqlnraltgi aveqdkntqe

781 vfaqvkqiyk tppikdfggf nfsqilpdps kpskrsfied llfnkvtlad agfikqygdc

841 lgdiaardli caqkfngltv lpplltdemi aqytsallag titsgwtfga gaalqipfam

901 qmayrfngig vtqnvlyenq klianqfnsa igkiqdslss tasalgklqd vvnqnaqaln

961 tlvkqlssnf gaissvlndi lsrldkveae vqidrlitgr lqslqtyvtq qliraaeira

1021 sanlaatkms ecvlgqskrv dfcgkgyhlm sfpqsaphgv vflhvtyvpa qeknfttapa

1081 ichdgkahfp regvfvsngt hwfvtqrnfy epqiittdnt fvsgncdvvi givnntvydp

1141 lqpeldsfke eldkyfknht spdvdlgdis ginasvvniq keidrlneva knlneslidl

1201 qelgkyeqyi kwpwyiwlgf iagliaivmv timlccmtsc csclkgccsc gscckfdedd

1261 sepvlkgvkl hyt

//

多くの変異が発生するはずのウイルスで、E484KやN501Yの変異は感染性や伝播性の増加が懸念されるとされています。この変異のある場所は、ヒトの細胞に侵入する際にまず結合する分子であるangiotensin-converting enzyme2 (ACE2)との結合に重要だとされています。このあたりを昨年も見た記憶がありますが、変異のウイルスが国内でも報告されるようになってきましたので、その変異の起こる部分が立体的にどういう位置にあたるのか、SARS-CoV-2 SpikeとAEC2が結合してる立体構造を調べたデータの公開データを元に見てみました。まずは野生型のSpikeで示します。緑色のモコモコしたのが変異すると悪い性質を獲得するのではないかと心配されている場所のアミノ酸残基を示します。(下図)

上図の当該のアミノ酸残基を、変異したアミノ酸残基に置き換えた図もしめします。(下図)側鎖のエネルギーだけ小さくなるように調整はしましたが、示された構造全体は動かない設定ですので本当にこの形になっているとは期待できません。

その変異部分の拡大図です(下図)

アミノ酸の基本的な分類に荷電の陽性・陰性があります。E484Kは484番目のEがKに変異した事を示します。野生型のEは陰性荷電を示す酸性極性側鎖アミノ酸で、一方変異型のKは陽性荷電を示す塩基性アミノ酸です。感染性等が増加する懸念は、荷電が逆転することでACE2への結合に変化が起きると推定されることから来ているものと思われます。また、ワクチンの効果が減弱するという懸念もあります。この懸念は、ワクチンの効果が結合領域(328-533aa)に対する抗体によるところがあって、この変異が結合領域の中心付近の484aaに存在している点に加えて、荷電が逆転することで抗体の結合にも変化が起きると推定されるところからきているのではないかと思います。

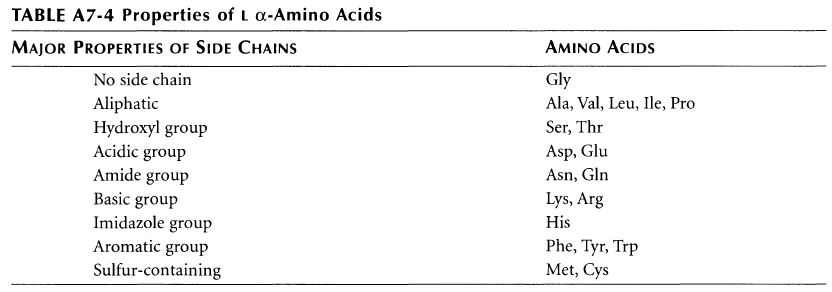

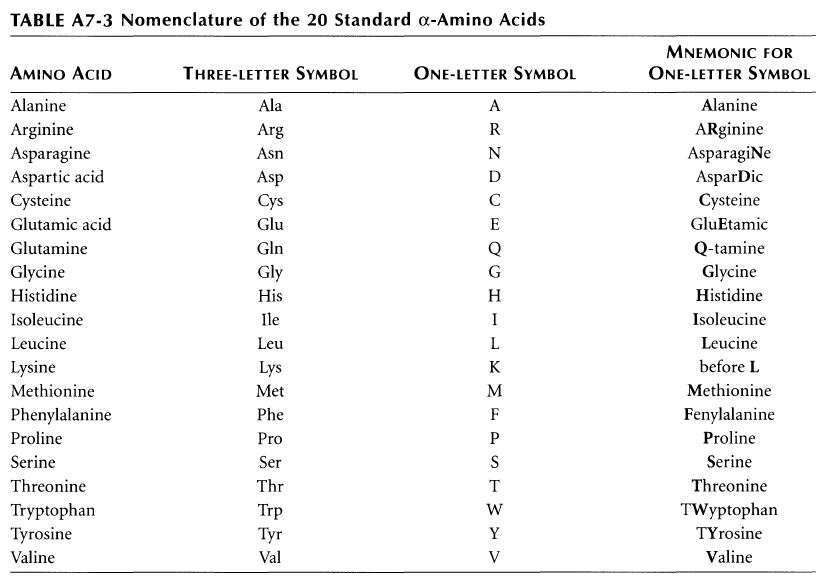

ちなみに基礎知識としてアミノ酸側鎖の性質と、略号をまとめた物をコールドスプリングハーバー(CSH)の実験プロトコール集のような書籍のMolecula Cloning a laboratory manual volume 3から抜粋です。E (Glu)がAcidic groupで、K(Lys)がBasic groupとなっています。

Items 1-46 of 46 (Display the 46 citations in PubMed)

|

2.

|

Dasatinib-Induced Pulmonary Arterial HypertensionCan J Cardiol. 2019 Nov;35(11):1604.e1-1604.e3. doi: 10.1016/j.cjca.2019.08.002. Epub 2019 Aug 8.

AbstractA 73-year-old woman with chronic myeloid leukemia developed severe pulmonary arterial hypertension (PAH) and pleural effusions after treatment with dasatinib. During workup, partial anomalous pulmonary venous connection and a sinus venosus atrial septal defect were found; these anomalies may have predisposed her to developing this rare and life-threatening condition. Fortunately, her PAH was completely reversible by discontinuation of dasatinib. This case highlights dasatinib’s ability to cause PAH in patients predisposed to pulmonary vascular disease. Copyright © 2019 Canadian Cardiovascular Society. Published by Elsevier Inc. All rights reserved. Full text links |

|

3.

|

Dasatinib-induced pulmonary arterial hypertension – A rare late complicationJ Oncol Pharm Pract. 2019 Apr;25(3):727-730. doi: 10.1177/1078155217753740. Epub 2018 Jan 17.

AbstractDasatinib is a dual Src/Abl tyrosine kinase inhibitor approved for frontline and second line treatment of chronic phase chronic myelogenous leukemia. Pulmonary arterial hypertension is defined by an increase in mean pulmonary arterial pressure >25 mmHg at rest. Dasatinib-induced pulmonary hypertension has been reported in less than 1% of patients on chronic dasatinib treatment for chronic myelogenous leukemia. The pulmonary arterial hypertension from dasatinib may be categorized as either group 1 (drug-induced) or group 5 based on various mechanisms that may be involved including the pathogenesis of the disease process of chronic myelogenous leukemia. There have been reports of dasatinib-induced pulmonary arterial hypertension being reversible. We report a case of pulmonary arterial hypertension in a 46-year-old female patient with chronic phase chronic myelogenous leukemia on dasatinib treatment for over 10 years. She had significant improvement in symptoms after discontinuation of dasatinib and initiation of vasodilators. Several clinical questions arise once patients experience significant adverse effects as discussed in our case. Keywords: CML; Chronic myeloid leukemia; dasatinib; pulmonary arterial hypertension; tyrosine kinase inhibitor. Full text links |

|

4.

|

[Reversible dasatinib-related pulmonary arterial hypertension in a CML patient]Rinsho Ketsueki. 2016 May;57(5):618-23. doi: 10.11406/rinketsu.57.618.

[Article in Japanese]

AbstractA 59-year-old man diagnosed with the chronic phase of chronic myeloid leukemia (CML) in June 2011 was started on dasatinib (100 mg/day). He had no signs of pleural effusion (PE) or right heart failure before treatment, but symptoms of PE and dyspnea (New York Heart Association class III) appeared in January 2013 and May 2014, respectively. Doppler transthoracic echocardiography and right heart catheterization revealed pulmonary arterial hypertension (PAH) with an estimated pulmonary artery systolic pressure (PASP) of 80 mmHg and estimated mean pulmonary artery pressure of 29 mmHg. Rheumatoid factor, antinuclear antibody, dsDNA antibody, and SCL70 were not elevated, and computed tomography confirmed the absence of a pulmonary embolism. Therefore, dasatinib-related PAH was diagnosed and treatment with this agent was discontinued. The PASP had decreased to 51 and 40 mmHg at one month and one year, respectively, after dasatinib discontinuation. This patient developed PAH while receiving dasatinib administration and only discontinuation of this agent improved his symptoms. The possibility that dasatinib can cause PAH must be considered before administering this agent to patients with CML. Full text links |

|

5.

|

Beneficial Effects of Imatinib in a Patient with Suspected Pulmonary Veno-Occlusive DiseaseTohoku J Exp Med. 2019 Feb;247(2):69-73. doi: 10.1620/tjem.247.69.

Free article AbstractPulmonary veno-occlusive disease (PVOD) is a rare form of pulmonary hypertension (PH). The prognosis of PVOD patients remains poor, since no effective medical therapy is yet available. Imatinib is a tyrosine kinase inhibitor specific for platelet-derived growth factor receptor and is expected as a treatment option for pulmonary arterial hypertension (PAH). Recently, it has been reported that imatinib improved functional capacity of a patient with PVOD. We here report a patient with suspected PVOD who has been successfully treated with imatinib and is alive for 6 years after diagnosis. A 57-year-old woman was admitted to a hospital for severe dyspnea. Echocardiography suggested the presence of PH, because tricuspid regurgitation pressure gradient was elevated. The patient was then transferred to our hospital by an ambulance ahead of schedule due to fever and worsening dyspnea. Because the patient had no left heart disease, we diagnosed that she had PAH associated with severe right heart failure. We immediately started treatment with nitric oxide (NO) for her severe hypoxia; however, it caused pulmonary edema. We suspected PVOD from CT characteristics and pulmonary edema after PAH-targeted vasodilator therapy, and then started oral imatinib treatment. In response to imatinib, her pulmonary edema gradually improved. Since then, the patient has been alive for 6 years with imatinib and pulmonary vasodilators. At present, lung transplantation is the only effective therapy for PVOD with limited availability. We therefore propose that imatinib may be a treatment option for PVOD and a bridge to lung transplantation. Keywords: imatinib; pulmonary arterial hypertension; pulmonary hypertension; pulmonary veno-occlusive disease; transplantation. Full text links |

|

6.

|

Dasatinib-Induced Pulmonary Arterial Hypertension Treated with Upfront Combination TherapyCase Rep Cardiol. 2018 May 20;2018:3895197. doi: 10.1155/2018/3895197. eCollection 2018.

Free PMC article AbstractPulmonary arterial hypertension (PAH) is a rare complication of dasatinib that was approved as a first-line therapy for chronic myelocytic leukemia (CML). A 24-year-old man presenting dyspnea at rest and leg edema was admitted to our hospital. He had been diagnosed with CML and prescribed dasatinib for 4 years. Chest X-ray showed significant bilateral pleural effusion and heart enlargement. Echocardiography revealed interventricular septal compression and elevated peak tricuspid regurgitation pressure gradient of 66.7 mmHg indicating severe pulmonary hypertension. After the other specific diseases to provoke PAH were excluded, he was diagnosed with dasatinib-induced PAH. Despite discontinuation of dasatinib and intravenous administration of diuretic for two weeks, World Health Organization (WHO) functional class was still II and mean pulmonary arterial pressure (PAP) was high at 37 mmHg. Therefore, we administered sildenafil and bosentan together as an upfront combination therapy three weeks after dasatinib discontinuation. Six months later, his symptoms improved to WHO functional class I and mean PAP was decreased to 31 mmHg. Although PAH is a rare complication of dasatinib, symptomatic patients prescribed with dasatinib should have an echocardiogram for PAH screening. Moreover, the upfront combination therapy would be a useful option for symptomatic patients after discontinuation of dasatinib. Full text links |

|

7.

|

Dasatinib-induced pulmonary arterial hypertension complicated with scleroderma: a case reportEur Heart J Case Rep. 2019 Mar 15;3(1):ytz025. doi: 10.1093/ehjcr/ytz025. eCollection 2019 Mar.

Free PMC article AbstractBackground: Although the BCR-ABL tyrosine kinase inhibitor dasatinib is a potent treatment for chronic myeloid leukaemia, it is associated with the risk of dasatinib-induced pulmonary arterial hypertension (DASA-PAH), for which predisposing factors have yet to be elucidated. However, animal studies have shown that dasatinib exacerbates pulmonary hypertension (PH) in rodent models of PH but not in controls, providing support for a two-hit theory of DASA-PAH pathophysiology. Case summary: A 63-year-old man with worsening dyspnoea was diagnosed with severe DASA-PAH and concomitant scleroderma. He was successfully treated with discontinuation of dasatinib and administration of pulmonary vasodilators. Discussion: Our case suggests that scleroderma may be a predisposing factor for the development of DASA-PAH, providing new insight into its pathophysiology. Keywords: BCR-ABL tyrosine kinase inhibitor; Case report; Dasatinib; Pulmonary arterial hypertension; Scleroderma. Full text links |

|

8.

|

[Repeated partially reversible pulmonary arterial hypertension related to dasatinib: a case report and literature review]Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2016 Feb;39(2):83-7. doi: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.

[Article in Chinese]

AbstractObjective: To study the clinical features and prognosis of pulmonary arterial hypertension related to dasatinib. Methods: A case of pulmonary arterial hypertension(PAH) during dasatinib therapy was retrospectively analyzed and the related literature was reviewed. Results: A 55-year-old male with chronic myelogenous leukemia was treated with dasatinib at a dosage of 100 mg/d.After 36 months of initiating the therapy, he presented with chest distress, fatigue and general edema. His heart function was graded as NHYA Ⅳ. Transthoracic Doppler echocardiography documented right ventricle enlargement, right ventricular wall thickening, reduction of right ventricular systolic function, widening of the main pulmonary artery and branches , and an estimated systolic pulmonary arterial pressure(SPAP) of 115 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa), with pericardial effusion and normal systolic left ventricular function.Chest ultrasound documented bilateral pleural effusion.The patient had taken and withdrew dasatinib 5 times by himself.The symptom had improved after stopping the drug, with SPAP decreasing to 37-82 mmHg measured by echocardiography at the first 3 times, and the pleural effusion and the pericardial effusion had disappeared. But 1 year after the 4(th) withdrawal of the drug, his pulmonary arterial pressure had failed to decrease, and he had taken the drug again by himself. Other causes of pulmonary arterial hypertension such as lung parenchymal diseases, pulmonary thromboembolism, connective tissue diseases, other drug induced PAH, were excluded by extensive examinations. The patient refused to receive right-sided heart catheterization. The patient was followed until now. Conclusions: Dasatinib can cause partially reversible PAH. But after repeated use of the drug, PAH may become irreversible. Monitoring SPAP by transthoracic Doppler echocardiography is necessary during dasatinib therapy. Full text links |

|

9.

|

Pulmonary arterial hypertension in a patient treated with dasatinib: a case reportJ Med Case Rep. 2017 Dec 29;11(1):362. doi: 10.1186/s13256-017-1515-9.

Free PMC article AbstractBackground: There have been several reports on dasatinib-induced reversible pulmonary hypertension. This is the first reported case in Latvia; the patient did not discontinue the drug after the first adverse effects in the form of pleural effusions, which we speculate led only to partial reversion of the disease. Case presentation: A 67-year-old white man with chronic myelogenous leukemia was treated with the dual Src and BCR-ABL tyrosine kinase inhibitor dasatinib. After treatment with dasatinib he had multiple pleural effusions which were suspected to be caused by congestive heart failure. Later a transthoracic Doppler echocardiography and right-sided heart catheterization revealed severe pulmonary hypertension with pulmonary vascular resistance of 12 Wood units and mean pulmonary artery pressure of 53 mmHg. Computed tomography ruled out a possible pulmonary embolism; laboratory specific tests for human immunodeficiency virus, rheumatoid factor, and anti-nuclear antibodies were negative, and dasatinib-induced pulmonary arterial hypertension was diagnosed. A follow-up right-sided heart catheterization and 6-minute walk test done a month after the discontinuation of dasatinib showed significant improvement: mean pulmonary artery pressure of 34 mmHg and pulmonary vascular resistance of 4 Wood units. Conclusions: Patients should always be closely monitored when using dasatinib for a prolonged time. Dasatinib-induced pulmonary hypertension may be fully reversible after the therapy is suspended, but the key factors involved are still unclear and need to be further studied. Keywords: Chronic myelogenous leukemia; Dasatinib; Pleural effusion; Pulmonary arterial hypertension. Conflict of interest statementEthics approval and consent to participateNot applicable. Consent for publicationWritten informed consent was obtained from the patient for publication of this case report and any accompanying images. A copy of the written consent is available for review by the Editor-in-Chief of this journal. Competing interestsThe authors declare that they have no competing interests. Publisher’s NoteSpringer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations. Full text links |

|

10.

|

Incident pulmonary arterial hypertension associated with BosutinibPulm Circ. 2020 Aug 21;10(3):2045894020936913. doi: 10.1177/2045894020936913. eCollection Jul-Sep 2020.

Free PMC article AbstractPulmonary arterial hypertension is associated with tyrosine kinase inhibitors used in the treatment of chronic myeloid leukemia. Dasatinib is a known cause of drug-induced pulmonary arterial hypertension. There have been case reports linking Bosutinib with deterioration of pre-existing pulmonary arterial hypertension. Here, we present a case of a 37-year-old woman with chronic myeloid leukemia treated with Bosutinib who was diagnosed with pulmonary arterial hypertension. Prior to Bosutinib, she had received Dasatinib without documented cardiopulmonary toxicity. Withdrawal of Bosutinib led to partial reversal of pulmonary arterial hypertension, and with the addition of pulmonary arterial hypertension-targeted treatment, there was near normalization of hemodynamics. Keywords: Macitentan; chronic myeloid leukemia; drug-induced pulmonary hypertension; tyrosine kinase inhibitors. © The Author(s) 2020. Full text links |

|

11.

|

Lupus-like symptoms with anti-RNP/Sm and anti-nuclear antibodies positivity: An extremely rare adverse event of dasatinibJ Oncol Pharm Pract. 2020 Apr;26(3):738-741. doi: 10.1177/1078155219863469. Epub 2019 Jul 30.

AbstractIntroduction: Dasatinib is a potent tyrosine-kinase inhibitor which is used for chronic myeloid leukemia treatment. Pleural effusion is a frequent side effect in patients during dasatinib treatment. Pulmonary arterial hypertension is a rare and life-threatening adverse event of dasatinib. The relationship between dasatinib and autoimmune disorders is unclear, but there are reports of possible mechanisms that have triggered autoimmunity by dasatinib. Case report: A 53-year-old male was diagnosed with chronic myeloid leukemia and initiated imatinib mesylate as a treatment. Imatinib was changed to dasatinib as the patient was unresponsive in the first year of treatment. In the fourth year of dasatinib when chronic myeloid leukemia was in both hematological and cytogenetical remission, the patient presented with bilateral massive exudative pleural effusion. Echocardiography was consistent with pericardial effusion with right ventricle enlargement and normal left-side cardiac function. Pulmonary arterial hypertension was diagnosed with high systolic pulmonary arterial pressure. When he had fever and arthralgia, further investigation showed positivity of anti-nuclear antibodies (1/160 titer) and anti-RNP/Sm, which have high specificity for the diagnosis of Systemic Lupus Erythematosus (SLE). Management and outcome: Dasatinib was discontinued and nilotinib was initiated. As the pleural effusion persisted despite diuretics and methylprednisolone, mycophenolate mofetil was initiated as a steroid-sparing immune-suppressive agent. The lupus-like symptoms disappeared, and antibodies became undetectable after dasatinib discontinuation. Pericardial effusion improved and pleural effusion did not relapse. Discussion: Screening for auto-antibodies may be recommended for patients with a history or symptoms of autoimmune disease before starting dasatinib. All patients who develop pleural effusion while on dasatinib treatment should be investigated for antibodies for lupus. Keywords: Dasatinib; lupus; pleural effusion; pulmonary arterial hypertension. Full text links |

|

12.

|

[Development of pulmonary arterial hypertension during oral dasatinib therapy for chronic myelogenous leukemia]Rinsho Ketsueki. 2016 Aug;57(8):999-1003. doi: 10.11406/rinketsu.57.999.

[Article in Japanese]

AbstractWe present a 36-year-old woman who had been taking oral dasatinib for 3 years for the treatment of chronic myelogenous leukemia (CML). Although adverse events such as thrombocytopenia and pleural effusion developed, she showed a major molecular response (MMR) 22 months after the initiation of oral dasatinib administration, and the therapy was thus continued. Approximately 34 months after oral dasatinib initiation, she developed severe exertional dyspnea and had to be urgently hospitalized. There was no apparent pleural effusion increase, and neither imaging nor blood test results suggested pneumonia or other infections. Pulmonary arterial hypertension (PAH) was suspected on the basis of transthoracic echocardiography. PAH was then confirmed by right heart catheterization. Though dasatinib was discontinued on the day of hospitalization, pulmonary hypertension and heart failure progressed, and she did not respond to catecholamines or PDE5 (phosphodiesterase type 5) inhibitors. On the 4(th) hospital day, she experienced cardiopulmonary arrest and died 1 week later. Cases with PAH due to oral administration of dasatinib have been reported previously. However, cases showing the rapid progression documented in our patient are rare and we advocate that PAH be considered a potential adverse event associated with dasatinib therapy. Full text links |

|

13.

|

Combination targeted pulmonary hypertension therapy in the resolution of Dasatinib-associated pulmonary arterial hypertensionPulm Circ. Oct-Dec 2017;7(4):803-807. doi: 10.1177/2045893217716659. Epub 2017 Jul 5.

Free PMC article AbstractDasatinib is a small-molecule tyrosine kinase inhibitor used in the treatment of hematological malignancies. Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a rare but known complication. The mainstay of treatment is cessation of Dasatinib, and while clinical improvement is rapid, complete hemodynamic resolution of pulmonary hypertension (PH) still remains exceedingly uncommon. We present a case of Dasatinib-induced PAH in a woman with chronic myeloid leukemia, who demonstrated rapid and complete clinical and hemodynamic resolution following treatment with combination pulmonary vasodilator therapy using an endothelin receptor antagonist and a phosphodiesterase-5 inhibitor. This case suggests there may be an association between the use of targeted PH medication in combination and the complete resolution of dasatinib-associated PAH, but further investigation is required. Keywords: Ambrisentan; Tadalafil; right heart catheterization; tyrosine kinase inhibitor. Full text links |

|

14.

|

Imatinib Dramatically Improved Pulmonary Hypertension Caused by Pulmonary Tumor Thrombotic Microangiopathy (PTTM) Associated with Metastatic Breast CancerInt Heart J. 2020 May 30;61(3):624-628. doi: 10.1536/ihj.19-556. Epub 2020 Apr 29.

Free article AbstractPulmonary tumor thrombotic microangiopathy (PTTM) is a rare malignancy-related respiratory complication, showing rapid progression of respiratory dysfunction and pulmonary hypertension (PH). Accumulating evidence suggests that imatinib, a platelet-derived growth factor (PDGF) receptor-tyrosine kinase inhibitor, might be effective and improve severe PH in patients with PTTM associated with gastric cancer. However, its efficacy in PTTM with breast cancer is generally believed as very limited. We experienced a rare case of PTTM associated with metastatic breast cancer, a rare case who were treated with imatinib, exhibiting significant improvement of respiratory dysfunction and PH. Keywords: Cardio-oncology; Heart failure; Malignancy. Full text links |

|

15.

|

Imatinib for the treatment of pulmonary arterial hypertension and pulmonary capillary hemangiomatosisPulm Circ. 2014 Jun;4(2):342-5. doi: 10.1086/675996.

Free PMC article AbstractDespite currently available treatments, the prognoses of pulmonary arterial hypertension (PAH) and pulmonary capillary hemangiomatosis (PCH) remain poor. Platelet-derived growth factor and its receptor (PDGFR) have been implicated in the pathogenesis of pulmonary hypertension in PAH and PCH. Imatinib, a PDGFR antagonist, may be beneficial in the treatment of both conditions because of its potent antiproliferative effect. We report two cases that demonstrate the potential for safe and efficacious use of imatinib in PAH and PCH. Full text links |

|

16.

|

[Reversible pulmonary arterial hypertension related to dasatinib in the treatment for chronic myelogenous leukemia: a case report and literature review]Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2014 Jul;35(7):581-6. doi: 10.3760/cma.j.issn.0253-2727.

[Article in Chinese]

AbstractObjective: To study the clinical features and prognosis of pulmonary arterial hypertension associated with dasatinib. Methods: To present a case of pulmonary arterial hypertension (PAH) associated with long-term exposure to dasatinib and review the related literatures. Results: A 23-year-old female with chronic myelogenous leukemia was treated with dasatinib at a dosage of 140 mg/d after failure of imatinib treatment and achieved complete cytogenetic response. The patient was presented with exertional dyspnea after 35 months of administration with dasatinib. The electrocardiogram showed right ventricular hypertrophy and right axis deviation; transthoracic Doppler echocardiography documented a reduction in diameters of left heart chambers with normal systolic left ventricular function, right heart chambers and pulmonary trunk dilatation, an estimated pulmonary arterial pressure of 114 mmHg; Computed tomography showed thickened pulmonary artery. PAH related to dasatinib was diagnosed and dasatinib was permanently discontinued. The symptom of dyspnea disappeared quickly after withdrawal of dasatinib. The heart structure and pulmonary arterial pressure completely recovered after 7 months of dasatinib discontinuation. Conclusion: PAH is a rare adverse effect of dasatinib treatment. Echocardiograhpy, as a non-invasive screening test for PAH, should be performed before starting dasatinib treatment and repeated during the administration with dasatinib. Dasatinib should be withdrawn permanently in patients with PAH. Full text links |

|

17.

|

Dasatinib-induced pulmonary hypertension in acute lymphoblastic leukemia: case reportTurk Kardiyol Dern Ars. 2015 Jan;43(1):78-81. doi: 10.5543/tkda.2015.41763.

Free article AbstractPulmonary hypertension (PHT) is a pathological condition determined as an increase in mean pulmonary arterial pressure ≥25 mmHg. Pulmonary arterial hypertension (PAH) is precapillary PHT and a life-threatening disease group which consists of different etiologies with the same pathological and clinical findings, and which is characterized by elevated pulmonary vascular resistance. Dasatinib is a dual Src/Abl kinase inhibitor associated with higher affinity for BCR/ABL kinase than imatinib, and is used in the treatment of chronic myelocytic leukemia and Philadelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukemia (ALL). We describe a case with ALL, in whom dasatinib treatment induced PAH, and who recovered with bosentan treatment. Full text links |

|

18.

|

[Mixed connective tissue disease with pulmonary hypertension developing in a chronic myeloid leukemia patient on dasatinib treatment]Rinsho Ketsueki. 2018;59(2):174-177. doi: 10.11406/rinketsu.59.174.

[Article in Japanese]

AbstractA 37-year-old woman was diagnosed with chronic phase chronic myeloid leukemia. Nilotinib treatment was initiated; however, it had to be discontinued due to an allergic reaction one month later, and dasatinib treatment was provided. Although favorable response was obtained, she started complaining of shortness of breath 7 months after initiating dasatinib treatment. Chest X-ray and echocardiography indicated pulmonary congestion and hypertension. Further, she was diagnosed with mixed connective tissue disease (MCTD) based on Raynaud phenomenon, swollen fingers, sclerodactyly, pancytopenia, hypocomplementemia, and positive anti-U1-RNP antibody. Consequently, dasatinib treatment was discontinued, and she was administered prednisolone (1 mg/kg/day), which was effective and successfully tapered with concomitant administration of cyclophosphamide. This is the first case of MCTD that developed during dasatinib treatment. However, because the present case was a young woman, the development of MCTD could probably be attributed to autoimmune diatheses or it may be a coincidence. However, the possibility of patients receiving dasatinib treatment developing autoimmune diseases needs to be assessed. Keywords: Chronic myeloid leukemia; Dasatinib; Mixed connective tissue disease; Pulmonary hypertension. Full text links |

|

19.

|

[Pulmonary arterial hypertension and chronic heart failure as dasatinib cardiotoxicity. A case report]Kardiologiia. 2017 Apr;57(S4):53-60. doi: 10.18087/cardio.2428.

[Article in Russian]

AbstractModern treatment of patients with oncohematological diseases has allowed to achieve remission or even convalescence in many cases. One of ambitious aims put forward by the hematological society is 100% survival and preservation of quality of life in patients with chronic myeloid leukemia (CML). This hope is related with the emergence of targeted therapy for CML. The second-generation tyrosine kinase inhibitor, dasatinib, which is used for treatment of CML, can occasionally induce severe pulmonary hypertension (PH). We presented here a case report of such cardiotoxicity, which was evident as PH and heart failure in a young female patient with CML treated with dasatinib. Information from published reports about this type of cardiotoxicity is provided. At present time, dasatinib is beginning to be extensively used also in other oncological diseases. For this reason, cardiologists and physicians should be aware of this cardiotoxicity, which can cause heart failure in dasatinib-treated patients. Keywords: oncohematological diseases, cardiotoxicity, dasatinib, pulmonary arterial hypertension. |

|

20.

|

Reversible Pulmonary Arterial Hypertension Associated with Dasatinib for Chronic Myeloid LeukemiaCancer Res Treat. 2015 Oct;47(4):937-42. doi: 10.4143/crt.2013.155. Epub 2014 Nov 17.

Free PMC article Abstract我々は,ダサチニブ投与下で発症し,ダサチニブ投与中止後に治癒した肺動脈性肺高血圧症(PAH)の2例を報告した.慢性期の慢性骨髄性白血病(CML)の患者2名は、イマチニブ投与中に血液学的な経過が見られたため、ダサチニブ治療に切り替えられました。これらの患者は、ニューヨーク心臓協会 (NYHA) 機能クラス II の呼吸困難と右心室収縮圧 (RVSP) の上昇を呈していましたが、ダサチニブ治療で進行しました。ダサチニブ治療を中止したところ、自覚症状はNYHA機能クラスIに改善し、経過観察の経胸壁ドップラー心エコー検査ではRVSPの改善が認められました。その後、他のチロシンキナーゼ阻害剤による治療が開始され、呼吸困難やRVSPの上昇を伴うことなく治療が継続されています。今回の報告では,ダサチニブが可逆的なPAHを引き起こす可能性が示唆されたため,臨床症状のあるCML患者に対しては,ダサチニブの投与前および投与中に定期的な心肺機能の評価が必要であると考えられます。(イマチニブだった良かったけど、ダサチニブに変更してPHになった。ダサやめたら良くなった) Keywords: Chronic myeloid leukemia; Dasatinib; Pulmonary arterial hypertension. Conflict of interest statementConflict of interest relevant to this article was not reported. Full text links |

|

21.

|

A 59-Year-Old Woman With Shortness of Breath and Chest PainChest. 2020 Aug;158(2):e65-e69. doi: 10.1016/j.chest.2020.02.059.

Abstract59歳の女性が失神で救急外来を受診しました。症状発現の1カ月前から、わずかな活動でも進行性の息切れがあり、前胸部に安静時の胸痛があった。また、10年前にDVTと肺塞栓症の既往があり、ワルファリンを服用していました。患者は慢性骨髄性白血病の慢性期にあり、当初はイマチニブによる治療を受けていましたが、発表の約4.5年前にダサチニブに変更されました。この患者は、ダサチニブ140mgを1日1回投与することで、分子レベルの主要な寛解を達成しました。家族歴は、肺高血圧症と心不全を認めませんでした。喫煙歴(50パック年)がありましたが、23年前に禁煙しました。(イマチニブだったら良かったけどダサチニブに変更してPHになった感じ) Copyright © 2020 American College of Chest Physicians. Published by Elsevier Inc. All rights reserved. Full text links |

|

22.

|

[Reversible pulmonary hypertension as a consequence of dasatinib treatment in a patient with chronic myeloid leukemia and scleroderma]Pol Merkur Lekarski. 2013 Jun;34(204):342-4.

[Article in Polish]

Abstract肺高血圧症は,結合組織病をはじめとする多くの臨床疾患と関連している可能性がある。今回,強皮症と慢性骨髄性白血病を合併し,重篤な肺高血圧症を発症した患者の一例を紹介する。肺高血圧症の症状が完全に寛解し,血行動態も改善するという非典型的な臨床経過を示したことから,肺高血圧症の病因に批判的なアプローチがなされた。ダサチニブ(チロシンキナーゼ阻害剤)の使用と時間的に一致していることや、文献にあるいくつかの症例報告を考慮すると、この患者の可逆性肺高血圧症はダサチニブの使用と関連していると思われます。肺高血圧症の危険因子として認められている既往歴の強皮症が、当初は正しい診断を遅らせていました。再分類されたことで、この特定の症例では肺高血圧症の臨床的予後が変わり、肺高血圧症の特定の治療を終了することができ、良い結果が得られました |

|

24.

|

Reversible pre-capillary pulmonary hypertension due to dasatinibRespir Care. 2014 May;59(5):e77-80. doi: 10.4187/respcare.02692. Epub 2013 Oct 22.

Free article Abstract慢性骨髄性白血病の治療薬として承認されているマルチチロシンキナーゼ阻害剤であるダサチニブの長期投与に関連して、肺動脈性肺高血圧症と二次性胸水が報告されている。ここでは、2003年8月に慢性骨髄性白血病と診断された50歳の男性が、ダサチニブによる4年以上の治療後に肺動脈性肺高血圧症を発症した症例を紹介します。ダサチニブ中止後に肺動脈性肺高血圧症が完全に寛解したことから,シルデナフィルの投与が治療的役割を果たした可能性はあるものの,肺動脈性肺高血圧症の発症に本剤が病因的に関与していることが示唆された Keywords: chronic myeloid leukemia; drug-induced; long-term therapy; pulmonary hypertension. Full text links |

|

25.

|

A case of worsening pulmonary arterial hypertension and pleural effusions by bosutinib after prior treatment with dasatinibPulm Circ. Oct-Dec 2017;7(4):808-812. doi: 10.1177/2045893217733444. Epub 2017 Oct 24.

Free PMC article Abstract慢性骨髄性白血病(CML)の既往歴を持つ52歳の男性が,2カ月間にわたって進行性の息切れを発症した.当初,ダサチニブによる治療を4年間受けていたが,胸水を伴う肺動脈性肺高血圧症(PAH)を発症した.ダサチニブの投与を中止したところ、症状が改善しました。その後、ボスチニブに変更して約1年間治療を受けましたが、入院前に息切れが悪化したため中止しました。初診時の検査では、重症のPAHと肺気腫を伴う両側の胸水が認められました。ボスチニブを中止した後、PAHに特化した治療で症状が改善しました。チロシンキナーゼ阻害薬(TKI)の時代になってCML患者の余命が延び、TKIの有害事象(AE)の管理やQOLの向上が重要になっているという。肺高血圧症(PH)と胸水は、ボスチニブのAEとしてはまれにしか報告されていません。ダサチニブの前治療歴のある患者さんで、ボスチニブの使用後に肺高血圧症や胸水が発生したという報告が増えていることは、さらに気になるところです。新しい化学療法剤が登場した今、医師はこれらの化学療法剤が患者の生活に大きな影響を与えることに注意しなければなりません」 Keywords: bosutinib; dasatinib; pleural effusions; pulmonary arterial hypertension. Full text links |

|

28.

|

Cardiovascular care of patients with chronic myeloid leukemia (CML) on tyrosine kinase inhibitor (TKI) therapyHematology Am Soc Hematol Educ Program. 2017 Dec 8;2017(1):110-114. doi: 10.1182/asheducation-2017.1.

Free PMC article Abstract慢性骨髄性白血病(CML)患者にとって、心血管の健康は、予後を改善するための重要な検討事項として浮上しています。実際、BCR-ABL1チロシンキナーゼ阻害剤(TKI)の成功により、腫瘍治療における生存率と晩期毒性への関心が高まっています。癌患者のサバイバーシップの問題には、一般の人々に広く見られるCV疾患の予防も含まれます。BCR-ABL1 TKIの導入は、無期限のがん治療というユニークな概念を表していましたが、つい最近になって「無治療寛解」を含むようになりました。重要なのは、後続のBCR-ABL1 TKIが心臓病の合併症と関連していることです。ダサチニブは胸水、心嚢水、肺高血圧症と関連しており、ニロチニブとポナチニブは血管閉塞性イベントの発生と関連しています。現在、CML患者における薬物毒性のメカニズム、リスクのある患者のサブセット、およびCV合併症を軽減するための予防・治療戦略に関するデータは十分ではありません。とはいえ、患者の最適なCVリスク評価は、CML患者の治療において、より中心的な考え方となる必要があります。私たちは、CML患者、特に慢性的なTKI治療を受けている患者のCVの健康に関して、実践的な腫瘍医のためにいくつかの実用的な検討事項を提案します。(具体的に何が書かれているのかわからないような抄録、けしからんですな) © 2016 by The American Society of Hematology. All rights reserved. Conflict of interest statementConflict-of-interest disclosure: M.C.B. declares no competing financial interests. M.J.M. has received research funding and has consulted for Bristol-Myers Squibb, Novartis Oncology, Pfizer, Takeda, and ARIAD Pharmaceuticals, Inc. J.M. has received research funding and has consulted for Novartis, Pfizer, Bristol-Myers Squibb, Takeda, ARIAD Pharmaceuticals, Inc., Acceleron Pharma, Pharmacyclics, Daiichi Sankyo, and Regeneron Pharmaceuticals. Full text links |

|

30.

|

Multi tyrosine kinase inhibitor dasatinib as novel cause of severe pre-capillary pulmonary hypertension?BMC Pulm Med. 2011 May 23;11:30. doi: 10.1186/1471-2466-11-30.

Free PMC article Abstract背景 肺高血圧症(PH)は生命を脅かす疾患であり、予後も悪い。肺高血圧症の主要な血管増殖因子を標的とした治療法が開発されている。イマチニブをはじめとするチロシンキナーゼ阻害剤は、新たな治療法として期待されている。 症例報告。 慢性骨髄性白血病 (CML) およびフィラデルフィア染色体陽性の急性リンパ性白血病の治療薬として承認されているマルチチロシンキナーゼ阻害剤ダサチニブの長期投与下で前毛細血管性PHを発症した、特徴的な患者を追加しました (全患者のダサチニブ投与期間の平均は 26 ヶ月)。現時点では、 ダサチニブによる PH の真の発生率は不明瞭で、 血行動態に関する系統的なデータもありません。 結論 現在、 ダサチニブによる肺高血圧症の真の発生率は不明であり、 血行動態に関する体系的なデータも不足しています。(症例はダサチニブによるPAHらしいが、ロジックがおかしな文献) Full text links |

|

32.

|

Pulmonary arterial hypertension after childhood cancer therapy and bone marrow transplantationCardiology. 2006;105(3):188-94. doi: 10.1159/000091638. Epub 2006 Feb 21.

Abstract肺動脈性肺高血圧症(PAH)に関する第3回世界シンポジウムによると、化学療法はPAHを発症する患者のリスク要因の1つと考えられている。しかし、これまでに、この疾患のリスク、自然史、効果的な治療法について十分に言及した文献はない。我々は、早期診断、詳細な経過観察、適切な治療の適用により、がん治療後の小児期のPAH管理を成功に導いた経験を報告する。この報告は、PAHが白血病の化学療法や骨髄移植の合併症として認識されていることを再確認させた。肺血管拡張薬の併用療法は、初期の急性肺血管拡張薬検査で示唆されたように、患者の状態と機能的状態の改善に有益な効果がある。(アブストラクトでは具体的な例示が有るのかわからないので本文確認要) Copyright 2006 S. Karger AG, Basel. Full text links |

|

34.

|

Pulmonary arterial hypertension caused by treatment with dasatinib for chronic myeloid leukemia -critical alert-Intern Med. 2012;51(17):2337-40. doi: 10.2169/internalmedicine.51.

Free article Abstract今回,ダサチニブ(Sprycel(®))による治療との関連が考えられる肺動脈性肺高血圧症(PAH)の1例を紹介する.慢性骨髄性白血病(CML)に対して27ヵ月間ダサチニブを投与していた61歳の女性が,呼吸困難を訴えて当院を受診した.右心カテーテル検査では,平均肺動脈圧は35mmHgであった.PAHの原因となる他の病因を除外した結果、この患者はダサチニブ関連PAHと診断されました。2011 年 10 月に米国食品医薬品局 (FDA) が通達したように、 PAH の副作用の観点から、 CML 患者のダサチニブ投与前および投与中に、 定期的な心肺機能の評価を行うことを推奨します。 Full text links |

|

45.

|

Elevation of pulmonary artery pressure as a complication of nilotinib therapy for chronic myeloid leukemiaInt J Hematol. 2012 Jul;96(1):132-5. doi: 10.1007/s12185-012-1103-0. Epub 2012 May 26.

AbstractWe present the case of a 72-year-old male with chronic phase myeloid leukemia. Elevation of the pulmonary artery pressure due to nilotinib therapy was noted. This effect on pulmonary artery pressure was nilotinib dose dependent. Full text links |