花の下にて

- 雑事

- by shenquzhai

- 2006/03/28

今年の開花宣言は早い、と言ってもつい先頃、実際の見頃はそれから一週間ぐらい後らしい。で、西行法師の:

二月十五日は涅槃会だから、実はそっちのほうに重点が在って、文学的虚構として開花時期を早めたんじゃなかろうか。満開にはちょっと早そうだけど、まあ、絶対に咲いてるわけがない、というほどでもない。

それにしても、西行の命日は実際に二月十六日、きさらぎの望月のころなんだってね。

願わくは 花の下にて 春死なむ そのきさらぎの 望月のころ例えば今年の旧暦二月の満月は、新暦の三月十五日。「きさらぎの望月」に桜は、ちと、早過ぎやしませんか。和歌で花と言えば桜ということになっているけれど、この花、本当に桜なんでしょうか。いまの染井吉野は、むかしの山桜より遅いのでしょうか。それとも、「やよい」では字数が合わないからの絵空事なんでしょうか。

二月十五日は涅槃会だから、実はそっちのほうに重点が在って、文学的虚構として開花時期を早めたんじゃなかろうか。満開にはちょっと早そうだけど、まあ、絶対に咲いてるわけがない、というほどでもない。

それにしても、西行の命日は実際に二月十六日、きさらぎの望月のころなんだってね。

杭州西湖の春は柳、夏は蓮、秋は月、冬は雪。杭州へは何度も足をのばしたが、さすがに断橋残雪には出会ってない。カラーの写真を見た記憶は有るから、近年全く降らないというのでも無かろうが、先ず望み薄だろう。上海ですらちらほらしだしたと思ったら、地に触れるまえに消える、というのを一度目にしただけ。

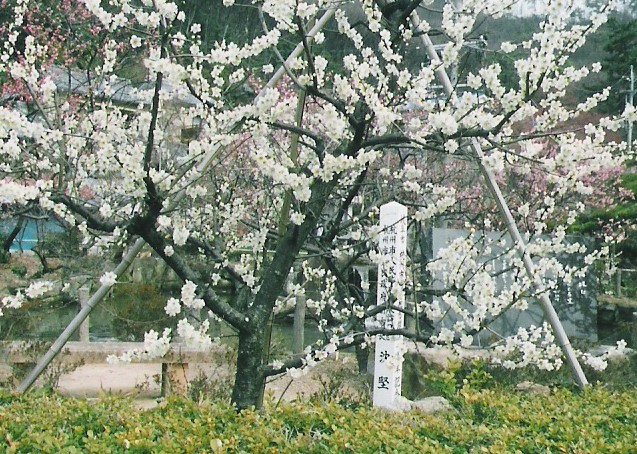

杭州西湖の春は柳、夏は蓮、秋は月、冬は雪。杭州へは何度も足をのばしたが、さすがに断橋残雪には出会ってない。カラーの写真を見た記憶は有るから、近年全く降らないというのでも無かろうが、先ず望み薄だろう。上海ですらちらほらしだしたと思ったら、地に触れるまえに消える、というのを一度目にしただけ。 先日、市内の公園へ梅見に行ったんですが、白梅は満開、紅梅の蕾はまだ固いのが多いといった情況でした。例年なら、三月初めの梅祭りには盛りを過ぎているくらいなのに、今年は異常ですね。

先日、市内の公園へ梅見に行ったんですが、白梅は満開、紅梅の蕾はまだ固いのが多いといった情況でした。例年なら、三月初めの梅祭りには盛りを過ぎているくらいなのに、今年は異常ですね。 『説文』に載る脈の正字は「𠂢に从い血に从う」もので、「血理分れて、體に衺(ななめ)行する者なり」と言う。「脈」はその或体で肉に従い、正字の字素を左右に入れ替えた「衇」は籀文である。これは明らかに血管系のことであって、その意味が拡張されて山脈とか水脈とかに広がっていく。

『説文』に載る脈の正字は「𠂢に从い血に从う」もので、「血理分れて、體に衺(ななめ)行する者なり」と言う。「脈」はその或体で肉に従い、正字の字素を左右に入れ替えた「衇」は籀文である。これは明らかに血管系のことであって、その意味が拡張されて山脈とか水脈とかに広がっていく。

黄帝伝説の主要な内容は、炎帝との戦いであり、炎帝は即ち神農であって、神農は百草の滋味を嘗めて、医薬の祖となっている。してみると、針の経典を黄帝に仮託するのは、「毒藥を被らしめることなく、砭石を用いることなきを欲し、微針を以てその經脈を通じ、その血氣を調え、その逆順出入の會を營せんと欲す」云々と関係が有って、黄帝が炎帝を滅ぼしたのと同様に針が薬を凌駕するのを標榜している、と言いたいところであるが、そうもいかない。『太平御覧』に引く『帝王世紀』に「帝使歧伯嘗味百草,典醫療疾,今經方、本草之書咸出焉。」とある。

黄帝伝説の主要な内容は、炎帝との戦いであり、炎帝は即ち神農であって、神農は百草の滋味を嘗めて、医薬の祖となっている。してみると、針の経典を黄帝に仮託するのは、「毒藥を被らしめることなく、砭石を用いることなきを欲し、微針を以てその經脈を通じ、その血氣を調え、その逆順出入の會を營せんと欲す」云々と関係が有って、黄帝が炎帝を滅ぼしたのと同様に針が薬を凌駕するのを標榜している、と言いたいところであるが、そうもいかない。『太平御覧』に引く『帝王世紀』に「帝使歧伯嘗味百草,典醫療疾,今經方、本草之書咸出焉。」とある。 炎帝が神農なら、黄帝は何かと言うと、軒轅なんですね。でも、軒轅って何なんだ!?

炎帝が神農なら、黄帝は何かと言うと、軒轅なんですね。でも、軒轅って何なんだ!?