石門ふたたび

- 医論異論

- by shenquzhai

- 2006/05/21

『医心方』巻第二の灸禁法に、陳延之云うとして「『黄帝経』に、禁不可灸なるもの十八処有り、而して『明堂』の説はすなわちこれを禁ぜず」とあって、その十八処の中に「石門,女子禁不可灸」が有る。

その後に、曹氏の説として挙げる中にも:

つまり、『明堂』派はもともと禁ぜず、むしろ不妊症の治療に臍下の正中線上のツボを利用としており、別に無闇に灸するなという一派が有ったということだろう。ただし、無闇に灸するなというのも、本意は「尋不病者,則不應徒然而灸,以痛苦爲玩者也」(病気でもないのに、ただなんとなく灸をすえるなどということは、痛苦をもって玩びとするようなものである)に在る。だが、この用心自体にも老婆心の気味が有り、誤読に発している可能性が疑われる。そもそも彼らも不妊症を治すためには灸をすえたかも知れない。要はすえかたであり、現今の温和な灸で問題が生じるとは思えない。

その後に、曹氏の説として挙げる中にも:

關元者,下焦陰陽宗氣之奧室也。婦人無疾不可妄灸,灸則斷兒息;有疾可灸百壯。が有る。

血海者,名爲衝使,在膝內骨上一夫陷中。人陰陽氣之所由從也。無病不可灸,灸,男則陽氣衰,女則絕產,不欲動搖肢節也;有疾可灸五十壯。

つまり、『明堂』派はもともと禁ぜず、むしろ不妊症の治療に臍下の正中線上のツボを利用としており、別に無闇に灸するなという一派が有ったということだろう。ただし、無闇に灸するなというのも、本意は「尋不病者,則不應徒然而灸,以痛苦爲玩者也」(病気でもないのに、ただなんとなく灸をすえるなどということは、痛苦をもって玩びとするようなものである)に在る。だが、この用心自体にも老婆心の気味が有り、誤読に発している可能性が疑われる。そもそも彼らも不妊症を治すためには灸をすえたかも知れない。要はすえかたであり、現今の温和な灸で問題が生じるとは思えない。

上は缺巻覆刻『太素』の飜字だが、「汗」が「汙」の誤りであり、つまり『霊枢』の「汚」と同じとは、言うまでもないことだと思う。

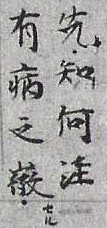

上は缺巻覆刻『太素』の飜字だが、「汗」が「汙」の誤りであり、つまり『霊枢』の「汚」と同じとは、言うまでもないことだと思う。 上は缺巻覆刻『太素』の飜字だが、楊上善注の部分の「注」は「經」の誤りである。実際に書かれている字形は、パソコンで使用可能な範囲で探せば、むしろ「经」が近いかと思う。これは経文との兼ね合いから想像がつくし、杏雨書屋の原本を見ればまあ判る。次に問題になるのは、「微」の右下の仮名文字、もしこれが「セル」であるとすると、「きざセル」と読ませるつもりで、だから「徴」ではないかと思う。「微」と「徴」は原本などの書写体では、現在の活字ほどは違わない。さらに経文では「何經之病」と「所取之處」が対になっていることからすると、注文でも「何經有病之微」と「療之處所」が対ではないかと思う。とすると、「所」は「取」の誤りかも知れない。「所」の俗と「取」も、実はそっくりである。

上は缺巻覆刻『太素』の飜字だが、楊上善注の部分の「注」は「經」の誤りである。実際に書かれている字形は、パソコンで使用可能な範囲で探せば、むしろ「经」が近いかと思う。これは経文との兼ね合いから想像がつくし、杏雨書屋の原本を見ればまあ判る。次に問題になるのは、「微」の右下の仮名文字、もしこれが「セル」であるとすると、「きざセル」と読ませるつもりで、だから「徴」ではないかと思う。「微」と「徴」は原本などの書写体では、現在の活字ほどは違わない。さらに経文では「何經之病」と「所取之處」が対になっていることからすると、注文でも「何經有病之微」と「療之處所」が対ではないかと思う。とすると、「所」は「取」の誤りかも知れない。「所」の俗と「取」も、実はそっくりである。 劉向『列仙伝』に:

劉向『列仙伝』に: