2025年度「若手技術支援講習会」を終えて

若手支援技術講習会実行委員長

若手支援技術講習会実行委員長

近藤 豊(名古屋大学 大学院医学系研究科)

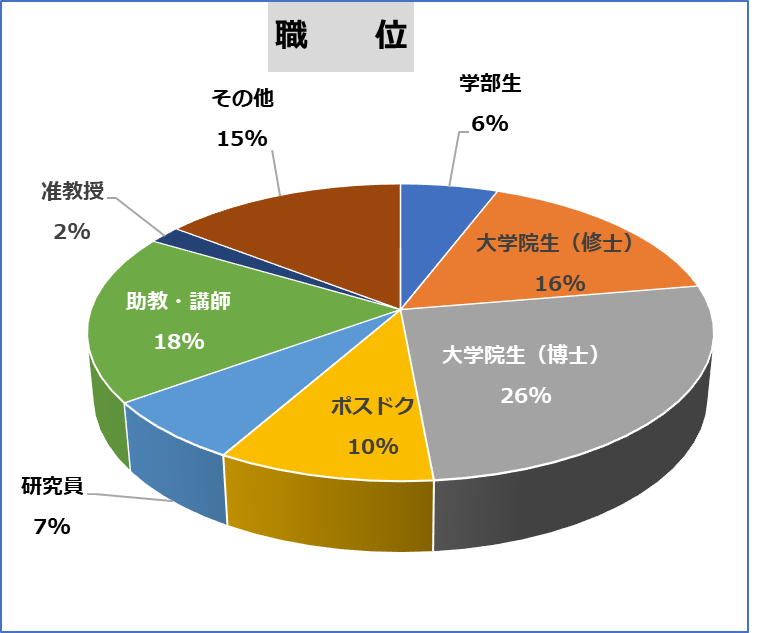

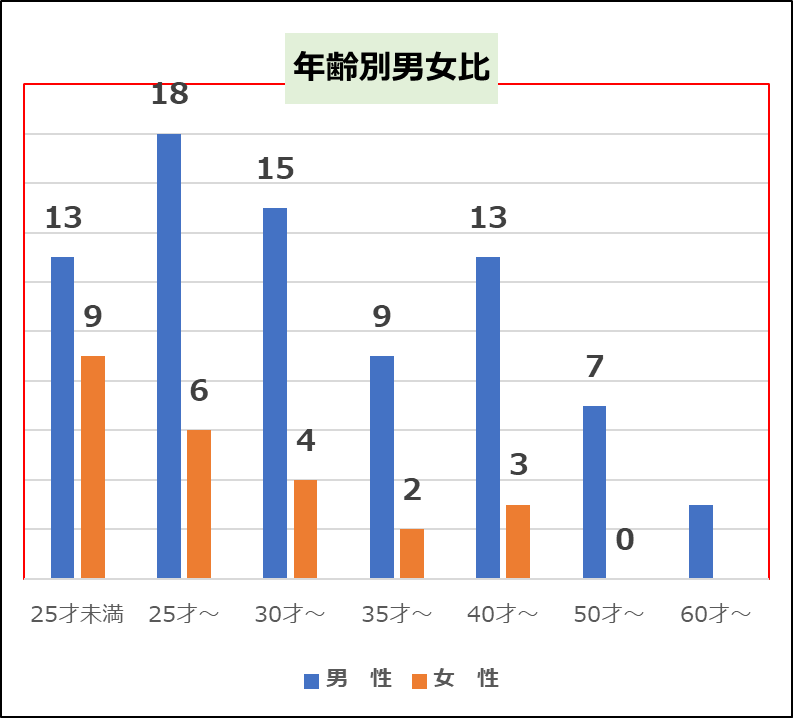

2025年9月3日〜5日の3日間、蓼科グランドホテル滝の湯にて「先端モデル動物支援プラットフォーム(AdAMS)主催 若手支援技術講習会」を開催しました。過去3年間はコロナ感染症対策のため、個室宿泊の確保がしやすい名古屋での開催でしたが、今年からは場所を長野県・蓼科高原に移しての開催です。都会の暑さを抜け出してバスから降りると、思わず驚くほどの涼しさの中、「研究交流を楽しむ」という気持ちを持った100名の若手参加者に、招待講演の先生やAdAMSテクニカルセミナーの講師の方々、実行委員、ファシリテーター等40名が加わり、合計140名が集いました。

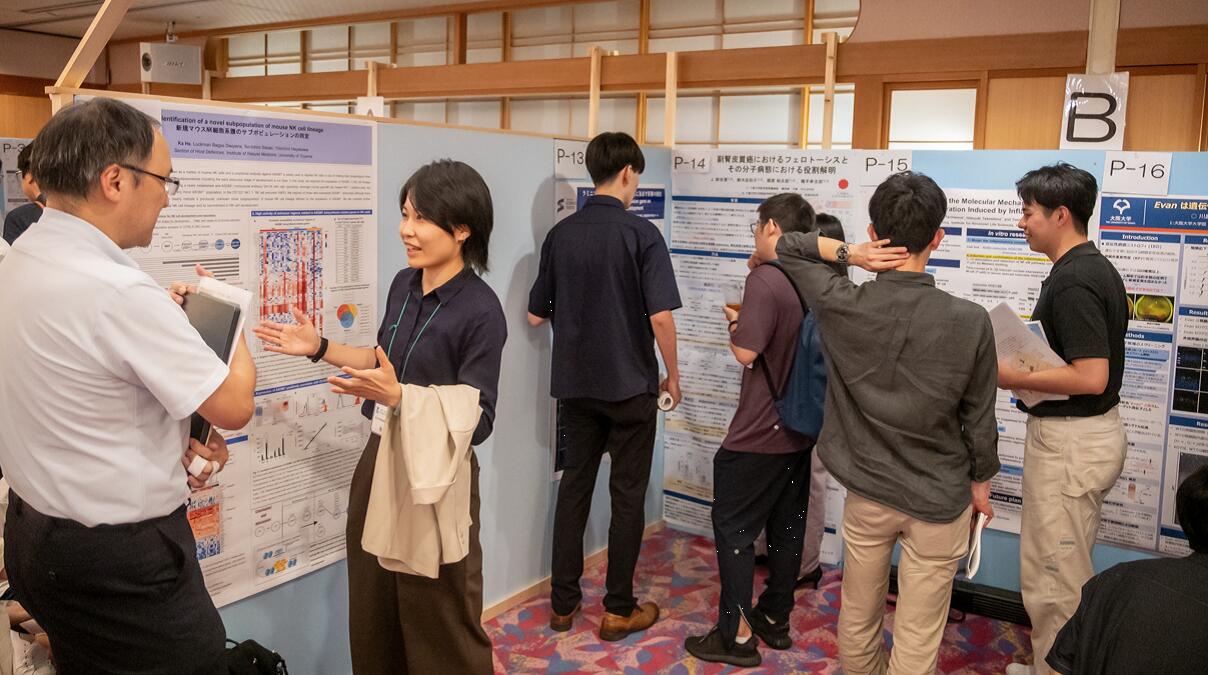

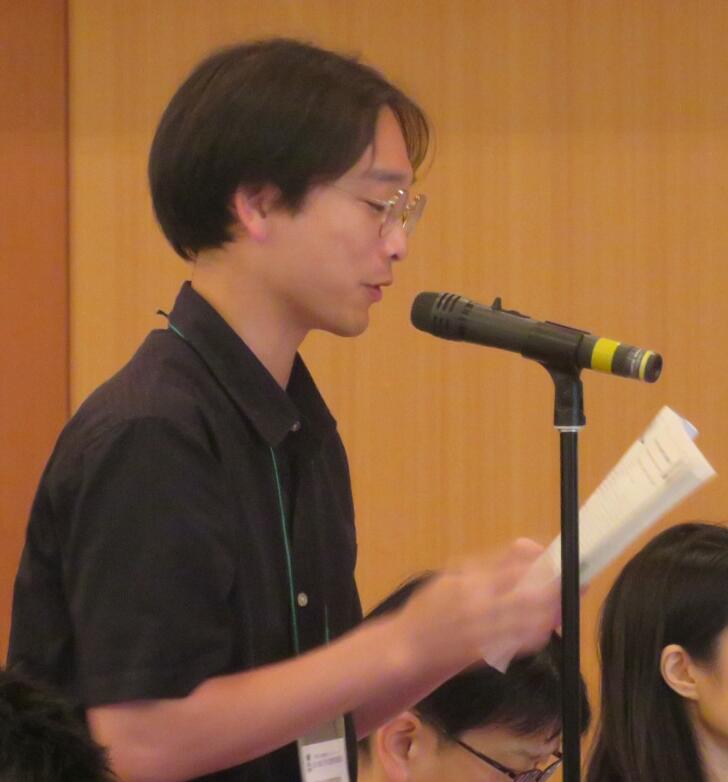

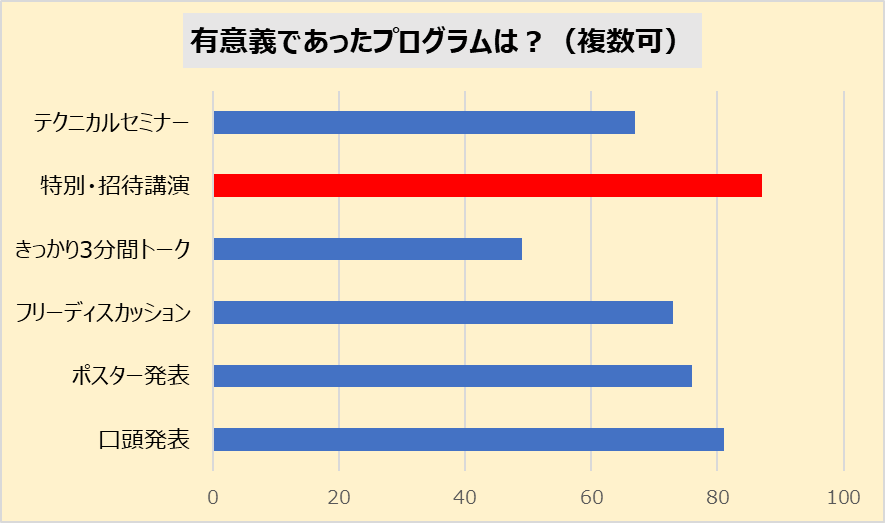

初日は到着後すぐ、一部の参加者は荷を解く間もなく講習会に突入。今年も「発表時間を短めに、質疑応答を十分に」というスタイルで進行しました。例年通り、発表後には質問者の列ができ(この会の名物です)、設定時間では収まりきらないほど白熱した議論になりました。話し足りない内容は、会場後方に掲示されたポスターの前で、いつでも続きを話せる仕組みになっており、これも合宿形式ならではのメリットでした。ポスター会場も大盛況で、熱心に説明する姿や議論する光景があちこちで見られ、まさに熱気で室温が上がるほどの活気でした。一昨年から始まった恒例企画「きっかり3分間トーク」では、ポスター発表者の中から選ばれた11名の若手研究者が、3分以内のフリートークに挑戦。持ち時間ぴったりで、次々とハイレベルな発表が繰り広げられました。

プロフェッショナルレクチャーでは、今回も若手研究者3名と、長く研究をリードしてきたラボ主催者3名(うち1名は特別講演)にご登壇いただきました。特別講演は、がん研究会がん研究所の野田哲生先生による「これまでのがん研究、これからのがん研究 -がん患者に根治をもたらす革新的がん医療開発を目指して」。およそ半世紀にわたるがん研究の歩みを振り返りながら、研究の楽しさや「なぜ研究が必要か」という根源的な問い、そしてご自身が大切にされてきたモデル動物研究についてお話し下さりました。そのお話はがん研究者だけでなく、本講習会に参加した様々な分野の聴衆にも響いていたのが印象的でした。岡田随象先生(大阪大学/東京大学)からは、遺伝統計学の基礎から疾患研究、そして個別化医療の最前線までを幅広く解説いただきました。さらに若手研究者に向けたメッセージは、すっと腑に落ちる内容で、とても印象に残るご講演となりました。山田泰広先生(東京大学)からは、生体内リプログラミング技術を応用した医科学研究についてご講演いただきました。病理学の知見を活かし、それをどのように動物モデルへ展開し解釈につなげていくのかを示された内容は、独自の視点に基づいた非常に興味深いものでした。

新進気鋭の若手研究者としては、国立精神・神経医療研究センターの小山隆太先生、九州大学生体防御医学研究所の増田隆博先生、同研究所の伊藤美菜子先生の3名にご講演いただきました。小山先生は、ミクログリアによる補体を介したプレシナプスの貪食機構について、画像を交えながら非常にわかりやすく解説してくださいました。増田先生は、髄膜や血管周囲空間、脈絡叢など、脳実質と末梢の境界領域"脳境界"に存在するマクロファージに着目し、その機能についてオリジナリティあふれる研究を紹介されました。また伊藤先生は、本講習会の最終演者として、精神神経疾患に関わる中枢神経系の免疫機構の最先端について、脳梗塞や自閉症のモデルを用いながらわかりやすく解説してくださいました。3名の若手研究者の方々は、講習会期間中ずっと参加者と身近に接してくださり、気軽に質問したり議論したりできる、とても貴重な時間になりました。

技術支援を紹介するテクニカルセミナーでは、鈴木周五先生(大阪公立大学)が病理形態解析支援として、病理学研究者としての豊富な経験に基づき、基礎的な視点を解説されました。宮川剛先生(藤田医科大学)は生理機能解析支援として、マウスの網羅的行動解析を起点にした精神神経疾患研究について、これまでの知見と新たに展開された興味深い研究内容を紹介してくださいました。水野聖哉先生(筑波大学)はモデル動物作製支援として、受精卵操作による遺伝子改変マウスの作製について、独自技術を活かした具体例を挙げながら説明され、澤崎達也先生(愛媛大学)は分子プロファイリング支援として、タンパク質相互作用解析を可能にする独自技術(AirID)の可能性と活用例を紹介してくださいました。いずれのご講演も、これまでの研究経験に裏打ちされた素晴らしい内容であり、技術支援の意義と最新の研究動向を伝えるとともに、若手研究者にとって実践的で大きな示唆に富むものとなりました。

なお、明果瑠-安岡いるまさん(大阪国際がんセンター研究所)は、本講習会で参加者が選ぶ「きっかり3分間トーク」ベストプレゼンター賞、ポスター発表ベストプレゼンター賞、ベストディスカッサー賞の3冠を達成されました。ご自身の研究をしっかり魅力的に伝えるだけでなく、日頃から他の研究者との議論を深めている姿勢が見事に反映されたのだと思います。本当におめでとうございました!

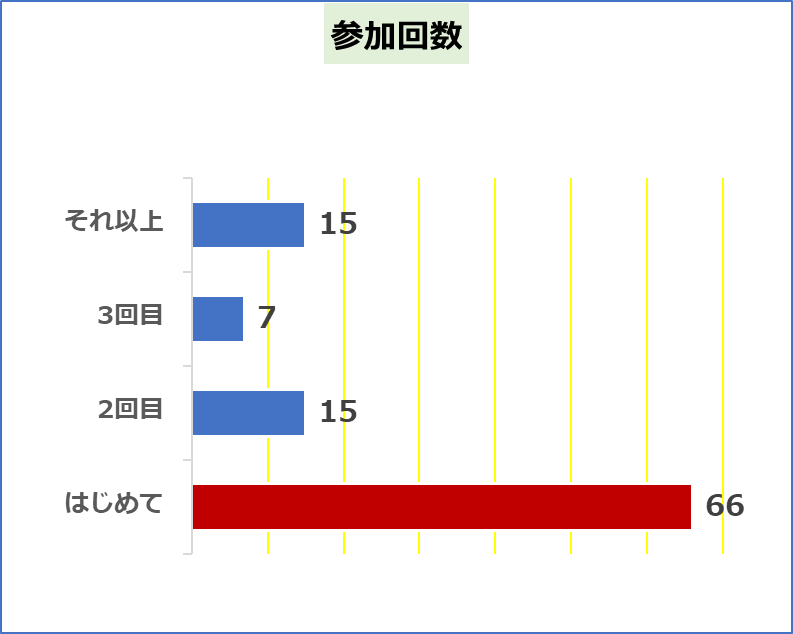

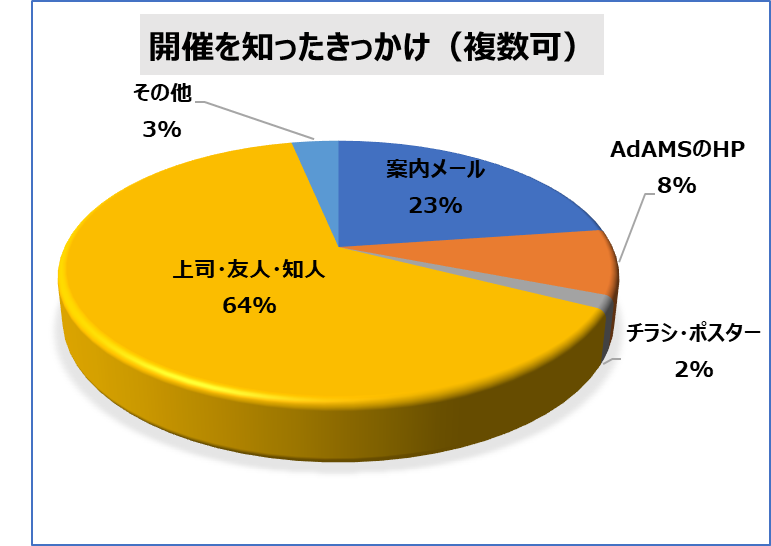

さて冒頭にも述べましたが、今回は6年ぶりに"聖地"蓼科での若手技術支援講習会の開催となりました。コロナ感染予防の観点から、この3年間は名古屋での開催でしたが、アクセスの良さと全員個室での宿泊が可能だったこともあり、概ね好評でした。一方で蓼科の会場は決してアクセスが便利ではなく、宿泊ホテルの都合上、参加者は相部屋を余儀なくされます。今の時代にそれが受け入れられるかを事前アンケートで確認し、実行委員内でも何度も議論を重ねました。そのため当初は参加者枠を80名に設定して募集を開始しましたが、AdAMS関係者や実行委員、過去の参加者の皆様のご協力により講習会の情報を広く発信した結果、予想を大きく上回る120名以上の希望者が集まりました。そこで、AdAMS総括支援の清宮啓之先生(がん研究会がん化学療法センター)のご尽力により、急遽参加枠を105名に増やして開催することができました(それでもお断りせざるを得なかった方々にはお詫び申し上げます)。また限られた予算の中で若手研究者の参加枠を増やすため、実行委員やファシリテーター、AdAMS幹事・班長の方々には自費での参加をご快諾いただきましたことに、心より感謝申し上げます。

その結果は・・・、若手研究者同士のネットワークは想像以上に盛り上がり、合宿形式ならではの距離の近さもあって、参加者の多くから「濃密で充実した3日間だった」との声が寄せられました。

最後に、試行錯誤しながら企画を進めてきた実行委員を力強く支えてくださった研究支援代表の武川睦寛先生(東京大学)をはじめ、献身的に本講習会を支えてくださった事務局やサポートスタッフの皆様に、心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました!

受賞者

明果瑠-安岡いるまさんはトリプル受賞、目黒 史也さんはダブル受賞です!おめでとうございます!

ベストディスカッサー賞

・明果瑠-安岡いるまさん(大阪国際がんセンター研究所)

・小出 菜月さん(名古屋大学医学部医学科)

・目黒 史也さん(筑波大学 プレシジョンメディスン開発研究センター)

ベストプレゼンター賞(口頭発表)

・北田 昇雄(電気通信大学 環境安全衛生管理センター)

・中山 淳(大阪国際がんセンター研究所)

・目黒 史也(筑波大学 プレシジョンメディスン開発研究センター)

ベストプレゼンター賞(ポスター発表)

・赤嶺 圭哉さん(熊本大学大学院 医学教育部)

・明果瑠-安岡いるまさん(大阪国際がんセンター研究所)

・上 紗央理さん(千葉大学大学院医学研究院)

きっかり3分間トーク賞

・明果瑠-安岡いるまさん(大阪国際がんセンター研究所)

・齋藤 梨乃さん(北海道大学大学院医学院)

当日の運営をサポートして下さった皆さん、ありがとうございました!

【参加者の声】

本講習会の感想

- 本講習会で沢山の人と交流でき、自分の研究のアピールポイントを再認識できた。初めての参加で最初は不安だったが、3日間楽しみながら参加できた。(学部生 女性)

- 通常なら出会うことのなかった方々と親しく交流ができたことは貴著な財産です。今後も参加してみたいと思いました。(20代ポスドク 男性)

- 初めての参加でしたが、非常に多くの研究者とディスカッションさせていただく機会があり、大変有意義でした。また、友人も多くでき、より一層研究に打ち込もうと思える良い機会でした。このような機会を設けて下さり、ありがとうございました!(大学院生(修士)男性)

- 様々な分野の先生方と交流することが出来て良い経験となりました。講習会参加により、研究活動に取り組むモチベーションがより向上しました。(学部生 女性)

- 同じ研究者と一日中ともに過ごしてディスカッションするのは初めてで、貴重な時間を過ごすことができて良かったです。(大学院生(博士)女性)

- 自身の分野や、普段あまり接する機会の少ない分野で最前線を走られている先生方から直接お話を伺えたことは、大変学びの多い機会となりました。

懇談を通じて先生方のご経験やお考えに触れることで、自身の将来像をより具体的に描くことができ、有意義な時間を過ごすことができました。(大学院生(博士)男性)