WONCA講演

第1会場(アクトシティ浜松 大ホール)

変化し続ける時代におけるケアの継続性

-

患者と医師との個人的関係の継続性は、家庭医療における活性物質である。 混乱の時代において、家庭医療の特徴である継続性の原則は危機に瀕している。本講演では、家庭医療という学問分野の価値基盤について説明し、最近のトレンドが、臨床および教育・研究において、家庭医療の基本原則の運用にどのような課題をもたらすか議論する。 医療の断片化、商業化、医療サービス提供のデジタル化といったトレンドに対応するために、家庭医はどのような戦略を立てればよいのだろうか。

(WONCA直前会長)

-

略 歴

アンナ・スタヴダル医師は、ノルウェーのオスロを拠点とし1989年以来、患者に思いやりのある医療を提供する家庭医として高く評価されている。臨床に加え、オスロ大学准教授として、将来の医療専門職の教育・研修にも積極的に貢献している。医療システムと家庭医療のコアとなる価値観に関心を持ち、家庭医療とプライマリ・ケアの熱意あるアドボケートである。文章や講演を通じて専門知識を広め、公的な議論に積極的に参加している。1994年以来、スタヴダル医師は家庭医療の組織においてリーダー的役割を担い、様々なレベルで家庭医療の発展に尽力してきた。ノルウェー、北欧、ヨーロッパ、そして世界の家庭医療組織で影響力のある役職に就いている。特に、2021年11月には世界家庭医療学会(WONCA)会長に就任した。2023年11月から直前会長としての役職に就いている。この世界的な組織のトップとしての彼女の役割は、世界中で家庭医療を推進するイニシアチブを形成し、指導する能力を強調するものである。

1994年以来、スタヴダル医師は家庭医療の組織においてリーダー的役割を担い、様々なレベルで家庭医療の発展に尽力してきた。ノルウェー、北欧、ヨーロッパ、そして世界の家庭医療組織で影響力のある役職に就いている。特に、2021年11月には世界家庭医療学会(WONCA)会長に就任した。2023年11月から直前会長としての役職に就いている。この世界的な組織のトップとしての彼女の役割は、世界中で家庭医療を推進するイニシアチブを形成し、指導する能力を強調するものである。

WONCAシンポジウム

第1会場(アクトシティ浜松 大ホール)

アジア太平洋地域の家庭医療推進に向けて ~世界とアジアのリーダーが語る未来ビジョン

| 座 長 | : | 井上 真智子(浜松医科大学地域家庭医療学講座) 廣岡 伸隆(埼玉医科大学地域医療学) |

-

企画意図

本学会は、1985年から世界家庭医機構(WONCA)に加盟し会員団体となり、世界7つの地域のうちアジア太平洋地域(APR)に属して活動している。2005年と2019年には京都でWONCA APR大会が本学会主催のもと開催された。 アジア太平洋地域では、プライマリ・ヘルス・ケアにおける家庭医療の重要性は認知されつつあるが、各国で専門医制度や医療システムにおける立ち位置が異なり、抱えている課題も多様である。

WONCA APRでは、2023年に理事改選が行われ、台湾のDr. Brian Changが会長(President)に、フィリピンのDr. Aileen Riel-Espinaが総務担当理事(Honorary Secretary)に、そして本学会の草場鉄周理事長が財務担当理事(Honorary Treasurer)に選出された。

そこで、本シンポジウムでは、これからのアジア太平洋地域における家庭医療推進について、Brian Chang会長とAileen Riel-Espina理事を招聘し、この3役でディスカッションを行う。まずそれぞれの国における家庭医療の歴史、現状の課題、未来の方向性についてプレゼンテーションを行い、今後、WONCA APRとしてどのようなビジョンで家庭医療推進に取り組んでいくか意見交換を行う。

また、WONCAの前会長であるDr. Anna Stavdal(ノルウェー)にも世界的な規模で活動を率いた経験から、またご自身の出身である北欧での活動経験を交えて、アジア太平洋地域の家庭医療に対するコメントをいただき、4者でグローバルな観点で長期的視野にたった議論を行う。これらの議論を通し、参加者とともにアジア太平洋地域の課題と未来ビジョンについて考えたい。

(WONCA APR President)

(WONCA APR Hon. Secretary)

(日本プライマリ・ケア連合学会理事長/WONCA APR Hon. Treasurer)

Dr. Anna Stavdal

(WONCA Immediate Past President)

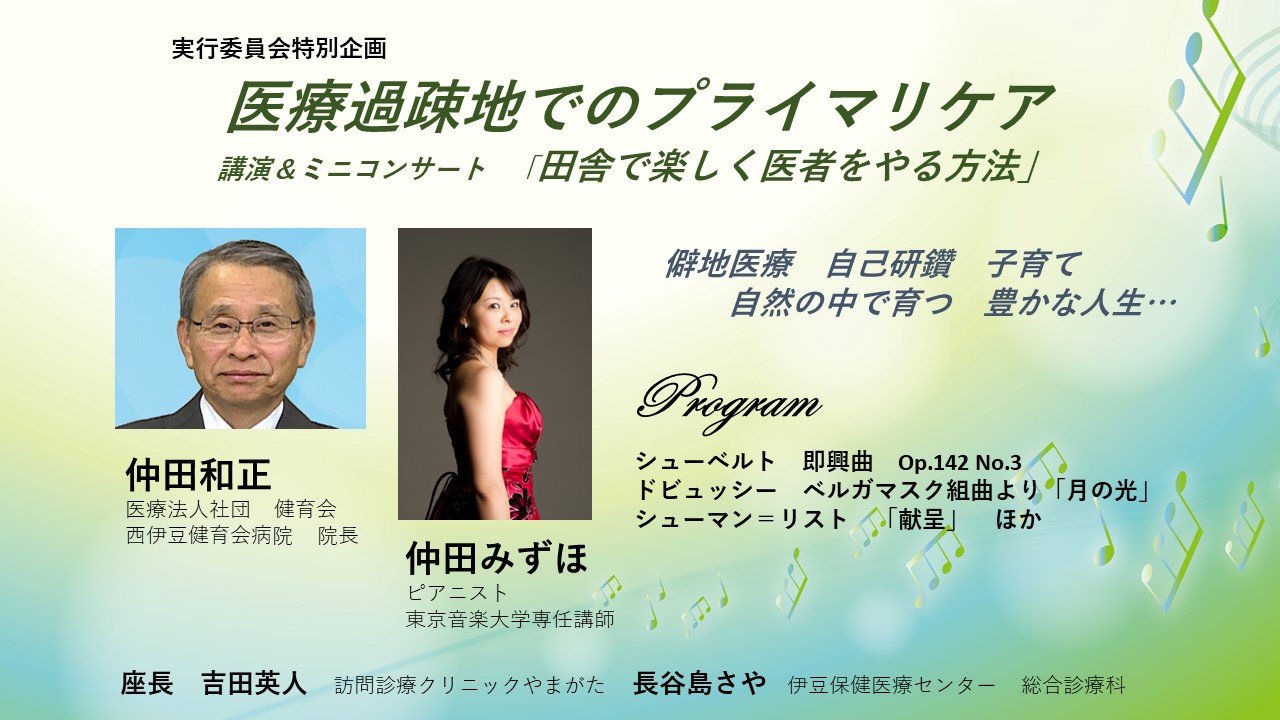

実行委員会特別企画

第2会場(アクトシティ浜松 中ホール)

医療過疎地でのプライマリケア 講演&ミニコンサート「田舎で楽しく医者をやる方法」

| 座 長 | : | 吉田 英人(訪問診療クリニックやまがた) 長谷島 さや (公益財団法人 伊豆保健医療センター 総合診療科) |

-

企画意図

第15回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会実行委員会が活動を始めた当初から、静岡県が誇る仲田和正先生にお話をいただきたいという話がでておりました。 また音楽の街浜松を象徴する催しを検討する中で静岡県出身、東京音楽大学で講師をされているピアニスト仲田みずほ様にご演奏いただきたいという話もでました。 その構想を一つのセッションに統合することができました。

仲田和正先生は、あらためてご紹介する必要がないかもしれませんが、著書「手・足・腰診療スキルアップ(シービーアール)」に代表される整形外科(学)を私たちにわかりやすく ご教示されてこられた整形外科医という一面と、「へき地でこそ、最先端!」というキャッチフレーズで象徴される、地域医療の持続可能性とそのために必要な「教育」を常に考え、 アウトプットにも怠らない総合診療医、地域(へき地)での病院経営のトップランナーを走ってこられたという面があると思っています。 いま時代は、先生が30年あまり取り組まれてきた西伊豆健育会病院が地域医療のモデルとなり、コミュニティホスピタルの原点ではないでしょうか。

仲田みずほ様は、西伊豆で育ち、スイスへ留学の後、現在日本国内中心に演奏活動や大学で講師をされているピアニストです。 みずほ様の演奏をおりませながら、地域での子育て、地域で働く医療関係者のあり方、そして地域医療の持続可能性含めたその魅力を 単に親子共演という言葉ですまされない素晴らしいハーモニーが満喫できるのではないかと思っております。

※音楽イベントのページもご確認ください。

メインシンポジウム

第1会場(アクトシティ浜松 大ホール)

かかりつけ医機能報告制度を活かしたプライマリ・ケアの強化

| 座 長 | : | 草場 鉄周(日本プライマリ・ケア連合学会 理事長/北海道家庭医療学センター) 前野 哲博(筑波大学医学医療系地域医療教育学) |

-

企画意図

2023年医療法改正で「かかりつけ医機能報告制度」が創設された。この制度は、各医療機関がかかりつけ医機能を実施しているか否かを都道府県知事に報告し、その情報を地域の関係者との協議の場において共有し、地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結果をとりまとめ公表する仕組みである。

現在、厚生労働省「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」に、本学会からも参画し様々な議論がなされているところである。 本シンポジウムでは、このかかりつけ医機能報告制度の最新情報を共有するとともに、この制度から日本のプライマリ・ケアの強化をどのようにつなげていくべきか、多彩なシンポジストをお招きし、深みのある議論を展開していく。

| 演 者 | : | 大橋 博樹(医療法人社団家族の森 多摩ファミリークリニック) 釜萢 敏(公益社団法人日本医師会 常任理事) 香取 照幸(一般社団法人未来研究所臥龍 代表理事、 兵庫県立大学大学院社会科学研究科経営専門職専攻 特任教授) 猪熊 律子(読売新聞東京本社編集委員) 磯部 哲(慶應義塾大学大学院法務研究科) |

特別企画

第1会場(アクトシティ浜松 大ホール)

三学会理事長鼎談

| 座 長 | : | 前野 哲博(日本プライマリ・ケア連合学会 副理事長) |

-

企画意図

2018年にスタートした総合診療専門医制度は、導入後5年が経った現在、専攻医数は少しずつ増加してはいるものの、まだまだ十分とは言えないのが現状である。その大きな原因として、他の18領域はそれぞれ該当する学会が運営しているのに対して、総合診療専門医のみ、専門医機構が直接運営しており、制度の継続性や学術的基盤に対する信頼性が十分ではないことや、専門医取得後のキャリアパスが明確とは言えない点が挙げられている。

この問題に関する関係学会の動きとしては、総合診療専門医取得後のサブスペシャルティ領域の専門医制度として、日本プライマリ・ケア連合学会が2020年度から新・家庭医療専門医制度をスタートさせたのを皮切りに、2021年度には日本病院総合診療医学会が病院総合診療専門医制度を、2022年度には日本地域医療学会が地域総合診療専門医制度をそれぞれ導入している。これらの3学会は、日本専門医機構内に設けられた総合診療専門医制度の運営機関である総合診療専門医制度検討委員会の活動にも全面的に協力しているが、今後も引き続き連携を強め、総合診療領域のキャリアパスの充実に取り組むことが求められている。

これまで、日本プライマリ・ケア連合学会と日本病院総合診療医学会は、2021年6月に「総合診療専門医取得後のキャリアに関する2学会合同声明」を発表するなど連携を深めてきた。本シンポジウムでは、この両学会に、2021年に発足した日本地域医療学会を加えた3学会の理事長が一堂に会して、それぞれの学会が運営する専門医制度の概要および最新情報について共有するとともに、総合診療専門医制度への関わり方や将来のキャリアパスに関する展望、今後の学会間の協調の在り方について論じる。

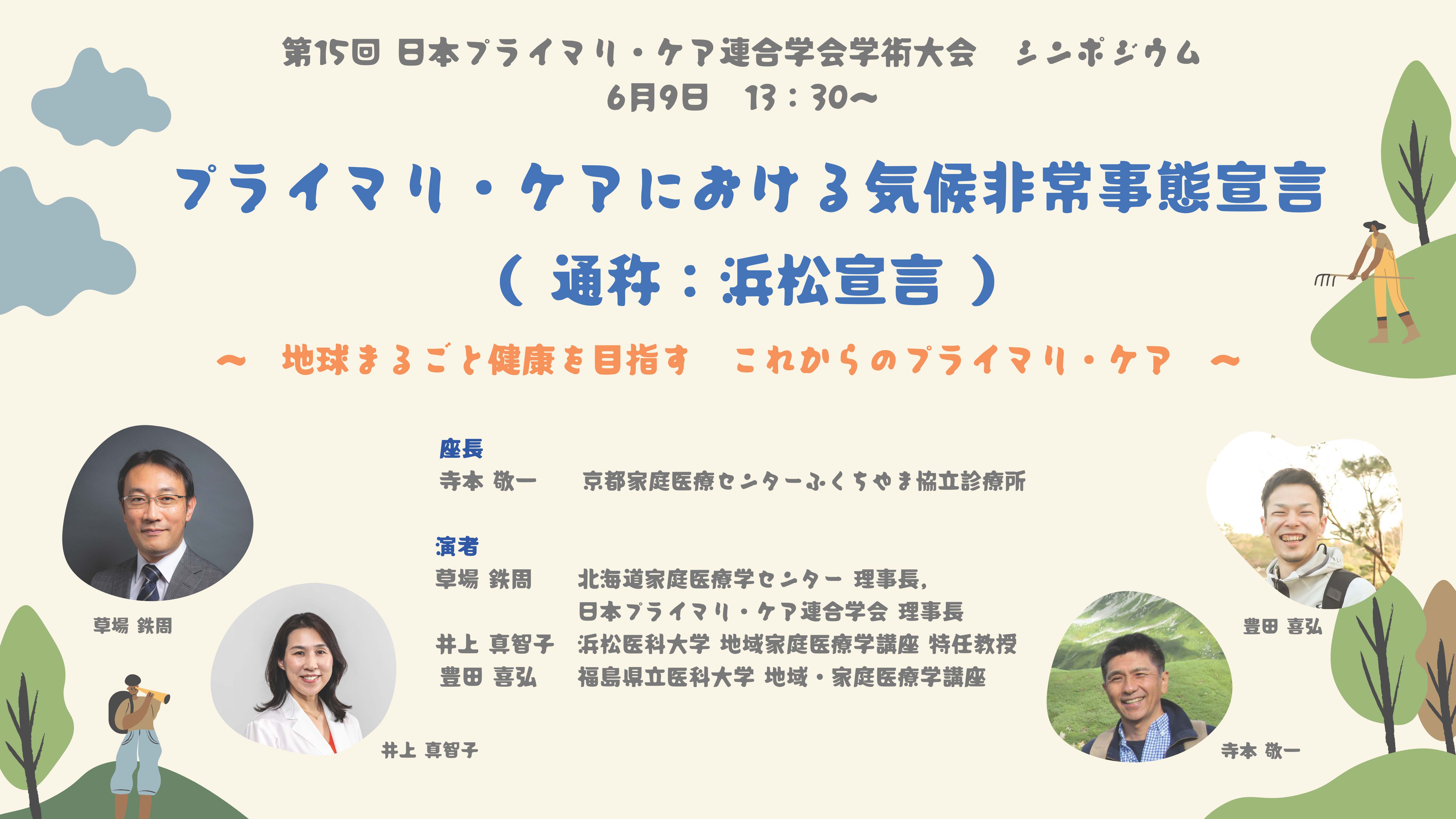

大会長企画

第1会場(アクトシティ浜松 大ホール)

プライマリ・ケアにおける気候非常事態宣言(通称:浜松宣言)

~地球まるごと健康を目指す これからのプライマリ・ケア~

| 座 長 | : | 寺本 敬一(ふくちやま協立診療所) |

-

企画意図

2023年は観測史上最高に暑い年となりました。日本でも熱中症患者が増加し、豪雨災害が頻発しています。気候変動は『21世紀最大の健康への脅威』といわれています。近年、世界医師会やWONCA(世界家庭医機構)、その他多くの国際医学会が気候変動対策の重要性を発表しています。当学会もこのような状況を深く受け止め、学会を挙げて気候変動対策に取り組むべく、本学術大会の場で「プライマリ・ケアにおける気候非常事態宣言(通称:浜松宣言)」を表明することと致しました。プライマリ・ケアは、地域に密接に関わりながら人々の健康や日常生活を支える役割を担っています。気候変動対策においても、地域の住民や行政と連携しながら、より広い視野で取り組むことができます。気候危機はまさに“Think Globally,Act Localy”を実践する課題です。当学会が、日本の医療系学会の中で先駆けて、気候非常事態宣言を表明することは大変意義深いことです。

このプログラムでは、本学会理事長および大会長が宣言表明をするとともに、その意義と展望について概説します。さらに、この宣言を支持する外部支援者や宣言後のアクションを牽引する本学会プラネタリーヘルスワーキングのメンバーらからのメッセージを紹介します。

たくさんの方と本学会の新たな一歩を踏み出せるよう、皆さまのご参加をお待ちしております。

[概略版] プライマリ・ケアにおける気候非常事態宣言(通称:浜松宣言)

その他、プラネタリーヘルスチームの企画はこちら

| 演 者 | : | 草場 鉄周(北海道家庭医療学センター 理事長,日本プライマリ・ケア連合学会 理事長) 井上 真智子(浜松医科大学 地域家庭医療学講座 特任教授) 豊田 喜弘(福島県立医科大学 地域・家庭医療学講座) |

学会ジョイントプログラム

第2会場(アクトシティ浜松 中ホール)

学会ジョイントプログラム3

<医療の質・安全学会>世界でのプライマリ・ケアにおける患者安全の取り組み

-

企画意図

世界保健機関(WHO)は、患者安全を「ヘルスケアに関連したエラーや患者への悪影響を防止すること」と定義しており、その実現を医療における重要課題としている。プライマリ・ケア領域の患者安全は世界的にもブラックボックスであったが、近年はその研究が増加傾向にある。具体的には、ワクチン接種、投薬、診断、情報共有、患者確認などのエラーや転倒といった様々な問題が報告されている。中でも、ワクチン接種のエラーは約0.05%の頻度で起き、投薬エラーは1年あたり約160万件生じており、救急入院患者の9人に1人が薬剤関連の有害事象に伴うものとされている。加えて、外来患者の5%が診断エラーを経験しており、約50%の患者がその心配をしているとされている。

これらの問題の解消を目指す診療所の患者安全に関する研究によると、「病院よりも個人に判断が委ねられることが多いため、平時から個々の教育・コミュニケーション・振り返り・チームワークが重要で、インシデントレポートの活用も病院と変わらず重要である」とされている。

本企画では、英国カーディフ大学の患者安全分野の教授として、WHOや英国家庭医学会(RCGP)においてインシデントレポート報告と改善の指導を行なっているDr. Andrew Carson-Stevensを講師として招き、プライマリ・ケア医療機関における患者安全の向上方法について、国際的な視点からお話をいただく。

| 座 長 | : | 小坂 鎮太郎(都立広尾病院総合診療科) 栗原 健(名古屋大学医学部附属病院患者安全推進部) |

| 演 者 | : | Andrew Carson-Stevens(Cardiff University) |

第1会場(アクトシティ浜松 大ホール)

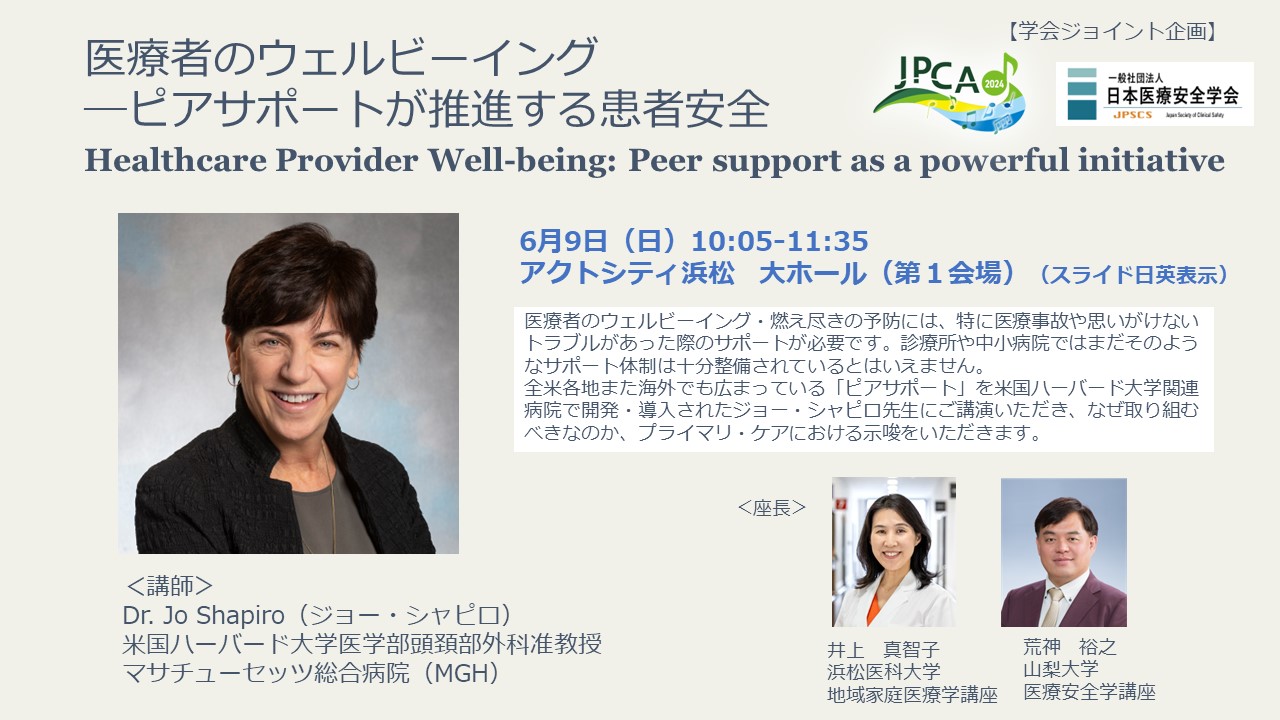

学会ジョイントプログラム8

<日本医療安全学会>医療者のウェルビーイング―ピアサポートが推進する患者安全

-

企画意図

医療者の燃え尽き(バーンアウト)予防とウェルビーイング推進は国内外の医療界で大きな課題となっています。中でも、医療事故の経験はバーンアウトのきっかけになりえます。予期しない事態や事故に携わった医療従事者は、自信喪失・孤立、フラッシュバックや不眠、抑うつ・不安など心身の問題を経験しうることが知られています。

今回、日本医療安全学会とのジョイント企画として講師でお招きしたジョー・シャピロ先生は耳鼻咽喉科の医師として、2006年頃より米国ハーバード大学教育病院の一つであるブリガム&ウィメンズ病院にて初めて院内のピアサポートプログラムを立ち上げられました。それ以降、米国内外で100以上の医療機関において、医療関連トラウマやその他の職場ストレスを経験した医療者を支えるためのピアサポートプログラムの導入に携わってこられています。シャピロ先生は「医療者がバーンアウトしたままでは、良いパフォーマンスが発揮できない。患者に安全で質の高いケアを提供するためには、組織として環境・システム整備を行い、バーンアウトを予防することが喫緊の課題である」というメッセージを医療機関へ訴え続けられています。

日本のプライマリ・ケア(診療所・中小病院)においては、医療安全の支援体制は、大規模な病院と比較し十分ではない現状があります。しかし、日々の診療の中でエラーやインシデントに関わった医療者は少なからず心理的ダメージを受けている可能性があります。組織として、安全で質の高いケアを患者に提供することができるよう医療者のウェルビーイング推進を目指し、どのように医療事故や職場関連ストレスを経験した医療者のケアを行うとよいか、シャピロ先生のご講演を通して示唆を得る機会としたいと思います。

| 座 長 | : | 井上 真智子(浜松医科大学地域家庭医療学講座) 荒神 裕之(山梨大学大学院総合研究部医学域医療安全学講座) |

シンポジウム

第3会場(コングレスセンター21会議室)

シンポジウム2

Lessons from the U.S. Primary Care Sports Physician

-

企画意図

「スポーツ医学」は、スポーツに関連した問題への対応や、スポーツと健康増進に関する領域横断的な分野であり、総合診療・家庭医療との親和性は高い。しかし、実際に携わっている学会員は少ないのが現状である。以前に行った学会員向けの調査では、今後スポーツ医学に取り組みたい・学びたいというニーズがあることがわかった。

米国では家庭医療の研修後にPrimary Care Sports Medicine fellowshipがある。外来で運動器診療を幅広く行うだけでなく、脳振盪後の競技復帰や女性アスリートのケア、スポーツチームへの帯同やマッチドクター等の現場活動、研究活動などを行っている。本企画では、米国で活躍するPrimary Care Sports PhysicianであるDr. Yuka Kobayashiを招聘し、米国でのスポーツ医学の実践や、医学部・卒後研修・フェローシップでの教育システム、スポーツ医学のキャリアについて学ぶ。そして、今後日本で家庭医がスポーツ医学を学び、実践していくために必要な具体的なスキルや教育プログラム、システム等について総合討論を行う。

Dr. Kobayashiの講演は主に英語で行うが、途中で日本語での要約を挟みながら実施し、スライドに日本語を挿入するなどして英語が得意でない方でも有意義なものとなるようなサポートを行う予定である。総合討論は日本語と英語を併用して行う予定である。

| 座 長 | : | 小林 知貴(うじな家庭医療クリニック) 濱井 彩乃(安房地域医療センター総合診療科、亀田ファミリークリニック館山家庭医診療科) |

第8会場(コングレスセンター44会議室)

シンポジウム19

Neurodiversity -神経多様性の視点で考える 誰一人取り残さない総合診療プログラムの作り方-

-

企画意図

仕事の抜けや遅刻が多い、書類作成が遅い、コミュニケーションに難がある。皆さんの周りにこんな専攻医はいないだろうか。「どうして”あたりまえ”のことが、”あたりまえ”にできないのだろう?」 そんな思いを抱く指導医もいるかもしれない。だが、問題のある専攻医とレッテルを貼られがちなこうした行動の裏に、本人すら気づかないADHDやASDなどの神経発達障害(Neurodiversity:ND)があるのでは?と考えたことはあるだろうか。高いIQを持つ発達障害者は小児期に診断されないまま社会に出て、多様な困難に直面することが報告されており、医師もその例外ではない。 定型発達の人々にとっては当たり前にできる行動や、当然理解できると思われている暗黙のルールが、発達障害を持つ専攻医には大きなストレスになる。周囲も対応に苦慮し、遂にはバーンアウトや退職となりかねない。独立した総合診療医になってほしいという思いと発達特性のはざまで、私たちはどのようにNDを抱える専攻医をサポートしていったら良いのだろうか?

そこで当シンポジウムは参加者の皆さんにNDについて学び、考え、そして明日から現場で使えるアイデアを提供したい。演者として日英の家庭医研修後に英国精神科医としてNDを啓発する田頭弘子先生から、NDの必要性や、発達障害を持つ人々への英国での取り組みについて紹介する。その後、日本最大の総合診療プログラムの責任者である大杉泰弘先生に、集団が多様であることの価値や、多様性を実現する難しさについて語って頂く。 最後に行う全体討論ではADHD傾向のある座長(筆者)も参加し、当事者として総合診療研修の難しさについて、Unconscious Bias, 心理的安全性など、様々な観点から議論を行う。

このシンポジウムがNDについて知ることそして自分にとっての”あたりまえ”を疑うきっかけとなり、誰一人取り残さない総合診療プログラムを実現する足掛かりになれば幸いである。

| 座 長 | : | 豊岡 達志(藤田医科大学 総合診療プログラム、総合病院 南生協病院 総合診療科) |

| 演 者 | : | 田頭 弘子(エイボン アンド ウィルトシャー メンタル ヘルス パートナーシップ NHS トラスト) |

第3会場(コングレスセンター21会議室)

シンポジウム22

アジアにおけるプライマリ・ケア領域ナース・プラクティッショナー最前線(後援:日本学術会議)

-

企画意図

アジアにおいてもナース・プラクティッショナー(NP)の資格認証、活動は拡大している。 2023年には台湾でThe 1st Asian and Pacific Congress for Nurse Practitioners (APCNP) Conferenceが開催された。本シンポジウムでは、アジアの中でも台湾、韓国でのプライマリ・ケア領域NPの活動について、養成の歴史、国内での拡大状況、業務範囲・役割、活動の実際について知見を得る。セッションの最初に1st ACNPの参加報告を行い、続けて台湾、韓国、日本のプライマリ・ケアNPからの発表を行う。 それを受けてプライマリ・ケア領域でのNPの活動、今後の発展、医師との共同実践などについて意見交換を行う。

| 座 長 | : | 森山 美知子(広島大学大学院医系科学研究科) 本田 和也(国立病院機構 長崎医療センター統括診療部 教育センター・脳神経外科) |

| 演 者 | : | Heng-Hsin Tung(President, Taiwan Association of Nurse Practitioners、Distinguished Professor, College of Nursing, National Yang Ming Chiao Tung University) |

教育講演

第6会場(コングレスセンター41会議室)

教育講演8

ナラティブ・アプローチは日本のプライマリ・ケアにどのように実装されるか

-

企画意図

患者が抱える苦悩は生物医学的な問題に由来するとは限らない。未分化な問題、検査で異常がない症状、多疾病罹患状態、緩和ケアなどにおいては、生物医学的な視点からの還元主義的アプローチでは有効なケアが難しく、ナラティブ・アプローチが必要になる。 この企画では、(1) ナラティブ・アプローチをプライマリ・ケア外来に実装するための方法であるConversations Inviting Change (CIC) を、 その創始者であるDr John Launerに解説いただく。また、(2) 家庭医療のトレーニングに広く取り入れられている「患者中心の医療の方法」の中にCICを実装する方法について加藤が、 (3) 学習者の振り返りをCICで促す方法について宮地が解説を行う。

座長略歴:2006年帝京大学卒業。北海道家庭医療学センターで家庭医療専門研修とフェローシップを修了し、2015年より現職。 編著書に「総合診療の視点で診る不定愁訴:患者中心の医療の方法」がある。2023年に発刊されたJoanne Reeve教授の著書"Medical Generalism, Now!"ではナラティブ・アプローチを含む全人的ケアの日本の状況について解説した。Master of Public Health(九州大学)、 Master of Family Medicine(The University of Edinburgh)、BJGP Open Editorial Board Member。

| 座 長 | : | 加藤 光樹(社会医療法人 天神会 まどかファミリークリニック) |

| 演 者 | : | 内藤 亮(サセックスパートナーシップ) |