八脈交会穴

- 医論異論

- by shenquzhai

- 2007/05/25

ある雑誌から,八脈交会穴について質問をいただいて,その質問自体には私は答えられないと言ったのですが,竇漢卿の『鍼経指南』に載っているもともとの「流注八穴」とは何であったのか,というようなことは考えてみました。

その苦し紛れの回答を,雑誌が引き取ってくれましたので,ここに詳しく書くのは憚られますが,簡単に言うと,これは手足を一対として取って卓越した治療効果を得ていたシステムではないか,そして実は手足を一対として取るシステムであるところの所謂「経絡治療」の先駆けではないか,と言うようなことです。

「流注八穴」には,奇経との関連なんてほとんど無いように思う。ただし,奇経の側から言えば,「流注八穴」を取り込まなければ,システムとしては何ほどのこともない。単に十二正経の他にさらに八つの奇経が有り,その流注と病証が有るというだけのことです。

その苦し紛れの回答を,雑誌が引き取ってくれましたので,ここに詳しく書くのは憚られますが,簡単に言うと,これは手足を一対として取って卓越した治療効果を得ていたシステムではないか,そして実は手足を一対として取るシステムであるところの所謂「経絡治療」の先駆けではないか,と言うようなことです。

「流注八穴」には,奇経との関連なんてほとんど無いように思う。ただし,奇経の側から言えば,「流注八穴」を取り込まなければ,システムとしては何ほどのこともない。単に十二正経の他にさらに八つの奇経が有り,その流注と病証が有るというだけのことです。

右は『明堂』に手太陰の脉の流注を述べるうちの,「循臂内上骨下廉」の「循」です。誤って「脩」と書いていると言って良いと思う。

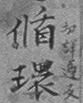

右は『明堂』に手太陰の脉の流注を述べるうちの,「循臂内上骨下廉」の「循」です。誤って「脩」と書いていると言って良いと思う。 仁和寺本『太素』では,「循」と「脩」は極めて紛らわしいけれど,「循」が「脩」のようになってしまう過程の例を,永仁本『明堂』の序文の中に見つけました。「循環」だから「循」で間違いない。仁和寺本『太素』の「循」にも亻に従って「偱」と書かれているものは有る。

仁和寺本『太素』では,「循」と「脩」は極めて紛らわしいけれど,「循」が「脩」のようになってしまう過程の例を,永仁本『明堂』の序文の中に見つけました。「循環」だから「循」で間違いない。仁和寺本『太素』の「循」にも亻に従って「偱」と書かれているものは有る。 なんでこんなことを言い出したかというと,『太素』巻21に,無の下部を炏と書いたものが有るんです。おいおい,レッカの四点は火の四画の変化じゃないのか,と思って調べたら,それどころではなかった。

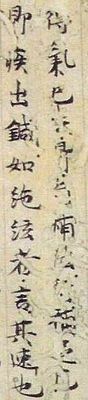

なんでこんなことを言い出したかというと,『太素』巻21に,無の下部を炏と書いたものが有るんです。おいおい,レッカの四点は火の四画の変化じゃないのか,と思って調べたら,それどころではなかった。 杏雨書屋蔵『太素』巻21の45行目,すなわち九鍼要道「去如絶絃」の楊上善注を翻字注では,次のようにしておいた。

杏雨書屋蔵『太素』巻21の45行目,すなわち九鍼要道「去如絶絃」の楊上善注を翻字注では,次のようにしておいた。

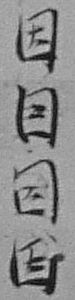

これは批判ではなくて,大変だよね,というお話です。『太素新校正』p.145に次のような経文が有ります。たまたまここはユニコードに有る漢字しか使ってないので,厳密にこの通りです。

これは批判ではなくて,大変だよね,というお話です。『太素新校正』p.145に次のような経文が有ります。たまたまここはユニコードに有る漢字しか使ってないので,厳密にこの通りです。