History of our department

当科の沿革

消化管外科学講座(診療科名:胃食道外科)は、乳腺内分泌外科学講座(診療科名:乳腺内分泌外科)とともに、分院外科(外科学第3講座)を母体とし、長い歴史と伝統を誇る教室です。分院外科の歴史は、1897年に設立された内務省医術開業試験場(通称・永楽病院)が1917年に東京帝国大学に移管され、附属医院分院となり、内科と外科(分院外科)が設置されたことに始まります。分院は医療の原点というべき患者中心の全人的・包括的医療に心血を注いできた歴史があり、関東大震災や東京大空襲に際しては、その被災者の救護に大きな役割を果たしたと記されています。

東京大学 消化管外科学・乳腺内分泌外科学講座の歴史

分院外科時代

1917年

(大正6年)

内務省医術開業試験場(通称・永楽病院)が東京帝国大学に移管、

医科大学附属医院分院となった。

塩田廣重先生

(1917-1922)

輸血手技・イレウスの研究

日本医科大学初代学長

1922年

(大正11年)

大槻菊男先生

(1922-1936)

腹部外科、麻酔・輸血

虎の門病院初代院長

1937年

(昭和12年)

福田 保先生

(1937-1947)

熱傷・ショック

杏林大学初代学長

1947年

(昭和22年)

林田健男先生

(1947-1970)

生体反応

胃カメラの開発

オリンパス資料より

分院外科は開設以降、臨床および多岐にわたる研究に積極的に取り組み、とくに世界初の胃カメラ開発で広く知られています。このような研究業績や医学教育への貢献などが評価され、1975年に外科学第3講座が新設され、初代教授として田中大平先生が就任しました(1975年~1976年)。この講座新設により、分院は医学部の教育・研究に参画する基本的体制を整えることになりました。続く近藤芳夫教授時代(1976年~1985年)には、高カロリー輸液、心移植、肺移植の基礎研究など、当時としては画期的な研究が行われました。大原毅教授時代(1985年~1997年)には、胃癌・大腸癌の発生と進展の研究や外科代謝栄養学の研究が行われ、1989年には消化器癌発生研究会(のちの消化器癌発生学会)が設立されました。上西紀夫教授時代(1997年~2008年)には、炎症と発癌、外科的侵襲反応の分子機構をテーマに研究が発展しました。その中で、愛知県がんセンターの立松正衛博士との共同研究にて、ピロリ菌の感染により胃癌の発生が促進されること、そしてその除菌により胃癌発生が抑制されることを世界で初めて実験的に証明し、胃癌撲滅への大きな基礎を築きました。また、大原教授・上西教授時代は、将来的な分院の本院への統合という非常に大きな変革を見据え、当講座と本院外科学講座との対等的な発展のために尽力した時代でもあります。1997年に外科学第3講座は消化管外科学講座および代謝栄養内分泌外科学講座へと移行し、2001年には分院の本院への移転・統合が行われ、分院はその104年の歴史に幕を下ろしました。瀬戸泰之教授時代(2008年~2024年)には、食道癌手術の低侵襲化を目指し、右胸腔を経由せずに頸部と腹部から根治的リンパ節郭清を伴い食道切除を行う世界初の術式「ロボット支援縦隔鏡下食道切除」が開発されました。この革新的な術式の有用性は国内外に向けて積極的に発信され、その成果として2018年4月には保険収載が実現し、低侵襲食道手術の新たな選択肢として広く臨床応用されるに至りました。代謝栄養内分泌外科学講座は2017年4月に名称を現在の乳腺内分泌外科学講座へと変更しています。現在は馬場祥史教授(2024年~)のもと、これまでの分院外科・外科学第3講座の長い歴史と伝統を踏襲しながら、消化管外科学講座の教室運営が行われています。

参考文献 東京大学医学部附属病院 分院のあゆみ

東京大学 消化管外科講座の歴史

分院外科から外科学第3講座、そして消化管外科・乳腺内分泌外科学へ

1970年

(昭和45年)

田中大平教授

(1970-1976)

栄養・外科代謝

医学教育

1975年

(昭和50年)

外科学第3講座の新設

臨床医学の教育と研究

1976年

(昭和51年)

近藤芳夫教授

(1976-1985)

高カロリー輸液

心移植・肺移植

1985年

(昭和60年)

大原 毅教授

(1985-1997)

消化器癌発生

外科代謝栄養学

1997年

(平成9年)

大学院大学への流れ

消化管外科・代謝栄養内分泌外科学

へ発展的に移行

上西紀夫教授

(1997-2008)

胃癌発生機序(ピロリ菌)

炎症と外科

2001年

(平成13年)

目白台 分院から

本郷 本院への移転

2008年

(平成20年)

瀬戸泰之教授

(2008-2024)

ロボット縦隔鏡食道手術

胃カメラ開発の歴史

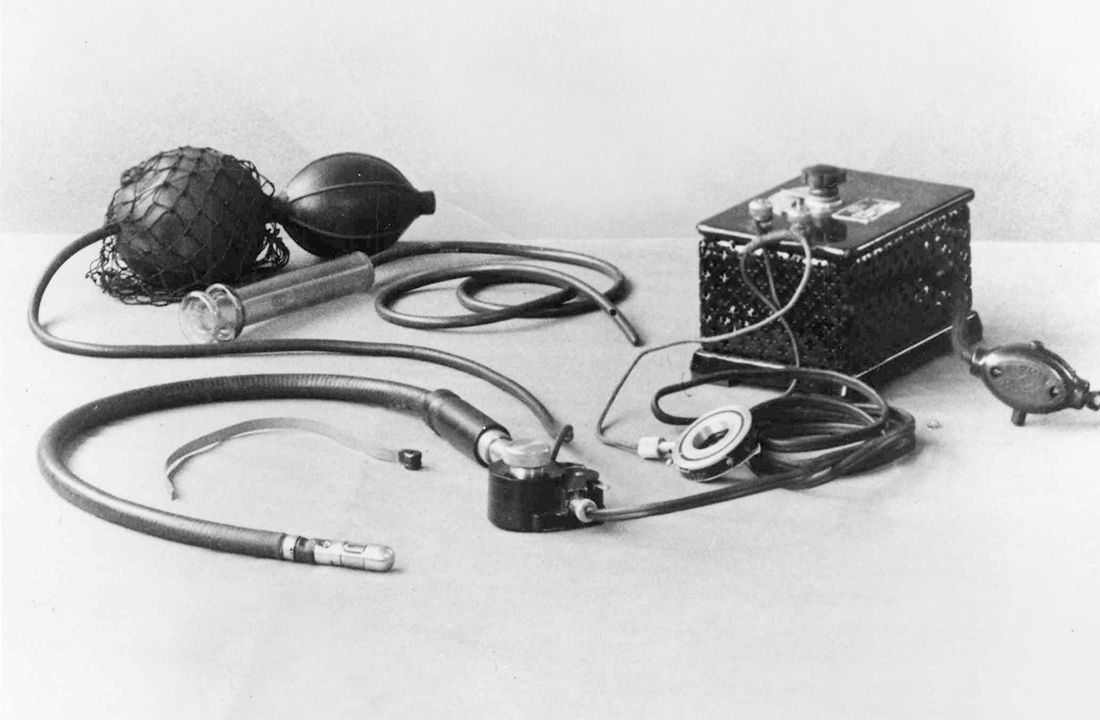

胃カメラの発想はかなり昔からあり、戦後まもない時代にも、胃の中を撮影するための器械が種々工夫され紹介されていましたが、器具は硬く、挿入による苦痛が強く、得られた写真は胃疾患の診断に役に立つような画質には程遠いものでした。1949年、分院外科の宇治達郎医師が中心となり、臨床に役立つ、広く普及できる胃カメラの製作を目指して開発に着手しました。分院レントゲン技師、オリンパス光学研究所の技師の協力のもと開発を進め、1950年2月に第1回試作機による犬の実験を開始しました。同年9月、胃カメラ試作4号機(写真1、写真2)から臨床応用に入り、同月の日本臨床外科医会で40例の臨床報告をしました。その後臨床使用を重ねながら、改良を重ねて、1952年春に本格的なI型ガストロカメラ(写真3)が完成しました。宇治達郎医師が1952年秋に医局を去ったあとは、分院外科の城所仂医師、今井光之助医師が中心となり改良を重ねていきました。1953年にはカラー撮影が可能となり、1954年外科学会ではカラー撮影40例の報告をしました。1955年には第1回胃カメラ研究会が東大分院で開催されました(写真4)。この研究会はやがて胃カメラ学会、胃内視鏡学会、消化器内視鏡学会へと発展していきました。

参考文献 城所仂著 胃カメラ誕生のしおり

胃カメラ試作4号機(1950年)

「オリンパス(株)」より提供

胃カメラ試作機先端

宇治医師の胃カメラ試作機による検査(1950年)

「オリンパス(株)」より提供

ガストロカメラ GT-Ⅰ型(1)

「オリンパス(株)」より提供

第1回胃カメラ研究会

「オリンパス(株)」より提供