Gastroesophageal Surgery

研究について

- 外科教室の強みである臨床検体や臨床情報を活用したトランスレーショナルリサーチを推進

- 学内外の一流研究者との共同研究により、がん研究の高度化・多様化に対応

- 標準治療の確立とエビデンス創出のために様々な多施設共同臨床試験に積極的に参加

「外科医ほど、臨床研究へのモチベーションを維持しやすい職種は

ないのではないでしょうか?」

これは私たち自身の経験から強く感じていることです。たとえば、iPS細胞の研究でノーベル賞を受賞した山中伸弥教授は、整形外科医として重症リウマチ患者と向き合う中で、治療法の限界に直面し、研究の道を志されました。同じように、私たちも消化器がんの診療に従事する中で、研究の重要性を日々実感しています。手術、化学療法、放射線治療、免疫治療といった多岐にわたる治療法が進歩しているにもかかわらず、消化器がん患者の予後は依然として厳しいのが現状です。患者さんと直接向き合い、がんで命を落とされる場面に立ち会うたびに、「もっと早く診断できていれば」「より効果的な治療があれば」と胸が締めつけられる思いを抱きます。この想いこそが、私たちが研究を続ける大きな原動力です。

外科医が研究を行う上での最大の強みは、手術や内視鏡を通じて得られる臨床サンプルや、患者さんに関する詳細なデータを直接活用できる点にあります。近年では、バイオバンクの発展により基礎研究者も臨床試料にアクセスしやすくなりました。しかし、臨床医は画像や病理、手術の詳細な経過、さらには患者さんの社会的背景に至るまで、多角的な情報を統合してサンプルを解析できるという強みがあります。この視点は、外科医ならではのアドバンテージだと考えています。

私たちは日々、消化器外科医として胃がんや食道がんの患者さんに向き合い、手術を含む治療に全力を注いでいます。外科医として最も重要な使命は、目の前の患者さんを治療することです。それは言うまでもありません。しかし、外科医人生を通じて治療できる患者さんの数は、多くても数百から数千人に限られます。一方、臨床研究を通じて新たなバイオマーカーを発見したり、創薬の糸口をつかんだりすることができれば、その成果は数千倍、数万倍もの患者さんを救う可能性を秘めています。これは、夢のある話だと思いませんか?

腫瘍免疫

癌は日本における主要な死亡原因の第1位であり、国民の健康における重要な課題です。特に食道がんや胃がんは、手術、化学療法、放射線療法などの集学的治療が進歩しているにもかかわらず、依然として予後が不良であり、さらなる治療の改善が求められています。近年、免疫チェックポイント阻害剤を用いた免疫療法が「第4の治療法」として注目されています。この治療法は、がん細胞が免疫を回避する仕組みを解除し、患者自身の免疫システムを活性化させるものですが、その効果は限定的で、一部の患者にしか有効ではありません。

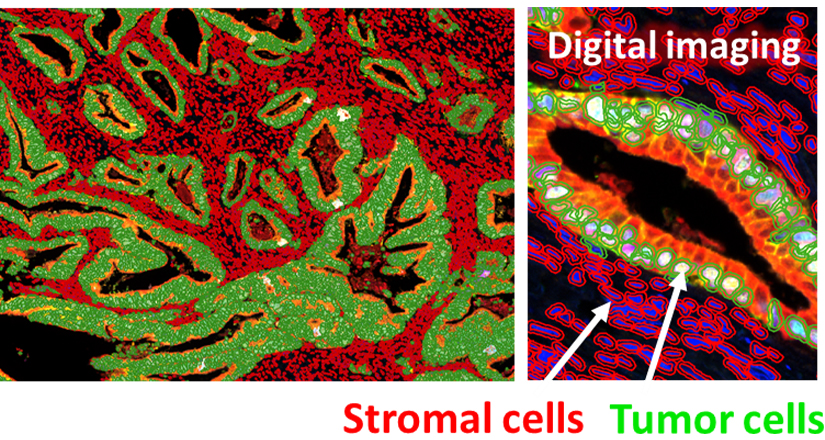

このような背景から、治療効果を事前に予測できる「バイオマーカー」の開発が急務です。また、腫瘍免疫の分子機構を解明し、治療成績を向上させる新たなアプローチが求められています。私たちの研究室では、臨床検体を用いた「腫瘍免疫」に関する研究を推進しています。具体的には、新規バイオマーカーの同定や免疫環境を標的とした創薬シーズの探索を行い、がん治療の新たな地平を切り開くことを目指しています。

体組成・サルコペニア

サルコペニアは、骨格筋(sarco)が減少(penia)する病態であり、近年、がん患者を含むさまざまな領域で注目されています。当初、この概念は加齢に伴う病態として提唱されましたが、現在では「骨格筋量の低下と筋力、または身体能力の低下を併せ持つ病態」として定義されています。

私たちの研究室では、食道がんや胃がんの患者さんを対象に、サルコペニアを含む体組成を体成分分析装置InBodyを用いて前向きに評価しています。これにより、術後の合併症発生と体組成、特にサルコペニアとの関連性を明らかにしてきました。さらに最近では、サルコペニアと腫瘍免疫の関連に注目し、RNAシーケンス(RNA-seq)などの先端技術を活用してそのメカニズムの解明を進めています。

腸内細菌

腸内細菌叢(Gut microbiome)は、近年、がん、肥満、炎症性腸疾患をはじめとするさまざまな疾患との関連が報告され、注目を集めている研究分野です。腸内細菌叢は後天的に変化させることが可能であるため、疾患治療の新たなターゲットとして大きな可能性を秘めています。

私たちの研究室では、食道がんや胃がんの患者さんを対象に、治療が糞便中の腸内細菌やその代謝産物に与える影響を解析しています。また、腸内細菌叢が抗がん剤治療などの治療効果や患者予後にどのように影響するのかについても研究を進めています。

臨床研究一覧

現在胃食道外科で行っている主な臨床研究

| 食道がん縦隔鏡手術症例の臨床病理学的な特性と治療の効果・安全性等に関する多機関共同後ろ向き観察研究 |

| 術前化学療法を施行する食道癌・胃癌症例の腸内細菌叢とその代謝産物に関する探索的研究 |

| 胃食道外科診療記録を利用したデータベースの包括的後ろ向き研究 <オプトアウト> |

| 胃癌および食道癌の癌特異的蛍光プローブの有用性に関する研究 |

| 食道胃接合部癌に対する縦隔リンパ節及び大動脈周囲リンパ節の郭清効果を検討する介入研究 |

| cStageⅡ/Ⅲ食道癌に対する術前DCF療法およびpN陽性症例への術後S-1単剤療法の第Ⅱ相試験 <オプトアウト> |

| 切除不能進行・再発食道癌に対するbi-weeklyドセタキセル+シスプラチン+S-1(bi-weekly DCS)療法の第Ⅰ/Ⅱ相試験 |

| 術前DCF療法後に根治切除を受けたcStageII/III食道癌に対する術後ニボルマブ療法の第Ⅱ相臨床試験 |

| 漿膜下浸潤及び漿膜浸潤を伴う進行胃癌を対象とした大網切除に対する大網温存の非劣性を検証するランダム化比較第 III 相試験(JCOG1711) |

| JCOG1509: 局所進行胃癌における術後補助化学療法に対する周術期化学療法の優越性を検証することを目的としたランダム化比較第III相試験 |

| 食道癌・胃癌におけるニボルマブ治療前後の腫瘍免疫応答の解析 |

| 個々のがんの遺伝子変異に基づく固有抗原の同定と腫瘍内微小環境の解析に基づく免疫制御法を組み合わせた個別化がんワクチン治療の開発 <オプトアウト> |

| MEK阻害剤(トラメチニブ)による早期胃癌治療後または胃腺腫治療後の胃粘膜化生の正常化の検討 |

| 上部消化管癌患者の治療効果と線虫 C. elegansを用いたがんスクリーニング検査の関係を検討する観察研究 |

| 食道癌取扱い規約改訂に関する多施設共同観察研究 <オプトアウト> |

| 胃癌症例の臨床病理学的検討:多機関共同後方視的研究 |

| 本邦における術後食道炎の実態調査 <オプトアウト> |

| 70 歳以上 HER2 陽性の治癒切除不能な進行・再発胃癌患者を対象としたトラスツズマブ デルクステカンの多機関共同観察研究(EN-COURAGE study) |

| 上部進行胃癌に対する脾温存手術の長期予後を評価する多施設後ろ向き研究 <オプトアウト> |

| hinotoriを用いたロボット支援縦隔鏡下食道切除 |

| ロボット支援下胃切除(hinotori) |

| 上部消化管腫瘍のゲノム・遺伝子解析とその臨床病理学的意義の解明 |