令和6年1月1日に発生した能登半島地震では、石川県内の医療施設や診療所が被災し、医療機能の維持が困難な状況となりました。各医療機関の医療従事者の負担を軽減し、地域医療を支えるために、多くの看護職が現地での病院支援業務に尽力されました。

今回、日本赤十字社全体の看護師派遣調整や被災地医療機関で実際に活動された看護職の方々より、主な支援内容並びに、その中で見出した災害看護のやりがいについて伺いました。少子超高齢化、都市人口集中や地方過疎化などの社会背景の現実と共に、自然災害等における病院機能維持の重要性と災害時の看護について、皆さまと共有したいと存じます。

- 「被災地医療機関支援のための看護師派遣調整」

日本赤十字社医療事業推進本部 看護部 看護管理課長 牧原 百合子氏 - 「初動期と亜急性期における災害医療コーディネートチームとしての活動」

福井赤十字病院 看護係長 朝田 和枝氏(災害看護専門看護師) - 「感染症病棟での病院業務支援」

深谷赤十字病院 看護師長 御正山 智子氏 - 「初めての災害支援から学んだこと~能登半島地震・病院支援活動~」

京都第二赤十字病院 看護師 森川 実芙音氏 - 「被災地で共有する病院業務支援活動の目標と最善のケア」

元 石巻赤十字病院 看護師 日向 園惠氏(老人看護専門看護師)

1.「被災地医療機関支援のための看護師派遣調整」

日本赤十字社医療事業推進本部看護部 看護管理課長 牧原 百合子 氏

1)どのような活動をされましたか

日本赤十字社(以下、本社)では、令和6年1月1日の発災直後より、救護・福祉部を中心に災害対応を開始しました。1月7日に、厚生労働省医政局から救護・福祉部に、被災地の医療機関支援として看護師派遣の打診がありました。

本社内の協議の結果、コロナ禍において実施した全国各地にある医療施設への看護師の広域派遣と同様に、公的病院としての使命を果たすべく、看護師の派遣に協力をすることを決定し、本社看護部が派遣の調整を担うこととなりました。

本社看護部では、派遣された看護師が安全に任務を遂行できるように、本社内の関係各部署と連携しながら、本社内の情報共有、全国の医療施設との派遣調整、派遣看護師との連絡調整、労働環境の確認、広報活動などの支援業務を行いました。

2)活動において、印象的であったことや難しいと感じたのはどのようなことでしたか。

コロナが5類へ移行したとはいえ、医療施設では感染対応が継続しており、多くの看護師を救護班、日赤災害医療コーディネートチーム、こころのケア要員として派遣している状況があり、これに加えて、更に医療機関支援のための看護師派遣をお願いすることには、病院にさらなる負担をかけるのではないかという思いがありました。

しかし、全国の医療施設へ派遣を依頼した直後から、次々と申し出のメールが届き、被災地に思いを寄せ、行動を起こしていただいている状況に胸が熱くなりました。

今回は、赤十字病院ではない医療施設への派遣ということもあり、情報や物資提供などを十分サポートできない中、様々な施設から派遣された看護師たちがチームを組み話し合い、工夫をし、今できる最善を尽くして支援をおこなっているとの活動報告を多く受け、大変誇りに思いました。

3)活動を経て、災害看護のやりがい、手ごたえのように感じられたことがありましたら、ぜひ教えてください。

赤十字グループの総力をあげて被災地の支援を行い、それぞれの立場で「今、自分にできること」を考え、行動している姿勢に、組織としての力強さと一体感を感じました。

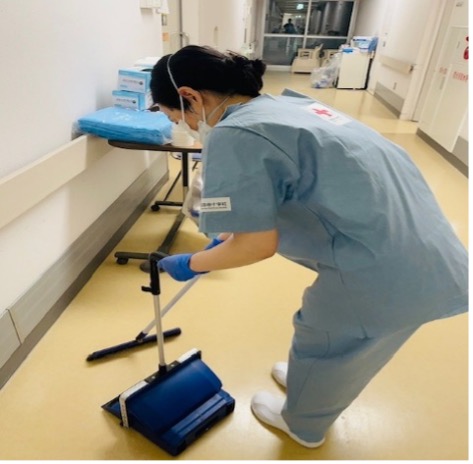

実際の活動では、被災した医療施設の病棟や外来の患者のケアはもちろんのこと、感染予防の観点からトイレの清掃体制の整備を行い、また被災者でありながら働き続ける病院職員の方々の話を共感的に傾聴しました。派遣先の職員の方からは、聴いてもらえてよかった、気持ちの吐き出しができた、会話により自己がストレスフルな状態なのか、その程度はどうなのかを自身で考えられ、自分は頑張っているのだと自己肯定でき嬉しかった等の声をいただきました。

被災地では、限られた資源と混乱の中で、的確な判断と自律した行動が求められました。看護師としての専門的なスキルはもちろんのこと、自ら考え、状況に応じて柔軟に対応する力が不可欠でした。

過去の経験も踏まえ、多様な災害に際して、どのような派遣形態でも対応できる赤十字看護師の育成のために、日々の看護実践能力の向上はもちろんのこと、経験を伝承しつつ災害看護教育の充実を図る必要性を再認識できた活動でもありました。

(本社提供 撮影許諾済)

2.「初動期と亜急性期における災害医療コーディネートチームとしての活動」

福井赤十字病院 看護係長 朝田 和枝氏(災害看護専門看護師)

1)どのような活動をされましたか。

令和6年1月1日16時10分、石川県能登地方においてマグニチュード7.6、最大震度7の地震により、581名(うち災害関連死353名※)の尊い命が失われました。近県で勤務する私は、発災翌日の1月2日~4日と2月13日~16日に、日本赤十字社福井県支部のコーディネートチームの一員として参加し、支援活動をしました。

1回目は、日本赤十字社石川県支部で活動をしました。発災当日に自主登院し、情報収集しながら出動に向けての準備を行い、翌日、日本赤十字社石川県支部に向かいました。石川県支部のToDoリストには、①能登までの陸路不明(国道249号線穴水まで通行可)、②医療ニーズ不明、③物資ニーズ不明と挙げられ、被災状況は殆どわからない状況でした。日本赤十字社の他県のコーディネーターが石川県庁災害対策本部に入り、連携しながら情報収集をしていきました。私たちは、石川県支部の方よりオリエンテーションを受け、石川県支部を活動場所として医療救護班の調整をすることとなりました。また、私たちと同時に福井と富山の近県の救護班も石川県支部に到着していました。石川県支部に集まった救護班は、石川県支部から七尾市にある活動拠点本部へ移動し、活動拠点本部の指示で活動することとなりました。救護班の主な活動内容は、輪島市から金沢市内への患者搬送、避難所アセスメントなどでした。コーディネート班である私たちは、救護班及び他機関からの情報を収集し、アセスメントしながら活動方針を検討するといった活動を行いました。

2回目は、発災1か月半後の時期に、七尾市の能登中部保健医療福祉調整本部で活動しました。そこでは、医師、看護師、主事とそれぞれに役割があり、看護師は、避難所(31ヵ所)への巡回スケジュール調整、避難所巡回頻度調整、派遣される救護班へのオリエンテーション、救護班2隊への巡回依頼と情報提供、救護班からの巡回結果の報告と情報共有、朝・夕の保健所ミーティング参加、保健師との情報共有及び個別支援調整、他の支援団体との支援調整、感染対策等の避難所支援、地元への引継ぎ、地元支援者への支援を行いました。

2)活動において、印象的であった事や難しいと感じたのはどのようなことですか。

初動期で印象深かった出来事は、ライフラインが途絶え、様々な道路が使用できない環境下での活動でした。私たちが救護班と連絡を取りたくても通信が途絶え、救護班がどこにいるのか情報がつかめなくなる事、救護班自体は通行できない道路が大半で、迂回を繰り返しながら目的地へ何時間もかけての移動をしていたという状況でした。結局、病院間の患者搬送を依頼されたものの、目的地にたどり着くことが出来ず任務を断念するという事がありました。また、別の救護班からは、緊急を要する患者を何時間もかけて金沢市内の病院へ搬送しなければならず、急変しないことを願いながら真夜中にやっと搬送できた事や、避難所アセスメントのため介護老人福祉施設を訪問した際には、多くの高齢者が肩を寄せ合い避難しており、施設職員から支援に来てくれたのかと心待ちにしていた状況に話を聴いてくることしかできず、とても心苦しかったという事などの報告をのちに受けました。個々の救護班が危険且つ様々な葛藤の中で活動しており、私はコーディネートチームとして役割を果たせただろうか、という思いを抱えながら活動を終えたことを記憶しています。

2回目の亜急性期では、支援の終息に向けて避難所巡回の集約を考えながら、他県から支援に来ている救護班の巡回調整を行いました。しかし、巡回する救護班の報告からは、現地の保健師や避難所スタッフは、日赤が活動を撤退していくことを不安に感じているとの情報を受け、心苦しく感じました。

3)活動を経て、災害看護のやりがい、手ごたえのように感じられたことがありましたら、ぜひ教えてください。今後、災害救護活動に携わる方々への示唆となります。

今回、初動期、亜急性期と様々な時期に、コーディネートチームの一員として被災地で活動しました。どの支援活動も、被災地のニーズに応えるための活動ができたのか、迷いや葛藤を感じることがありました。そのような思いもあり、不定期ではありますが、現在も機会があれば、日本災害看護学会やNPO法人での活動に加わり支援活動を行っています。故黒田裕子氏は、「被災地の方々は、亡くなった人の分まで『生きていかなくては…』という声を心の奥から発している。いつの日もその声に関心を寄せて、周辺の者がその声に真剣に向き合うことからケアが始まる」と述べています。被災地で暮らす方々は、現在も大変な思いをしながら生活しています。災害看護に携わる看護師として、中長期的な視点で歩みを止めず、その時々の被災者のニーズを見出し、自らの力で立ち上がれるよう支援していくことが大切だと考え、今後も可能な限り支援していこうと思います。

※(石川県庁 危機管理課:令和6年能登半島地震による人的・建物被害の状況 第204報

令和7年5月13日14時00分現在)

(執筆者提供 撮影許諾済)

3.「感染症病棟での病院業務支援」

深谷赤十字病院 看護師長 御正山 智子氏

1)どのような活動をされましたか

私は、1月半ばから1週間の派遣期間で被災地病院支援活動にあたりました。派遣までの準備として、日本赤十字本社から送られた現地の状況提供用紙を活用して、衣・食・住が自己完結できるように物資や機材を整えました。派遣中、現行業務に支障がないように管理業務の整理を行い、部署スタッフの協力を得ました。また、今回の派遣について説明し、家族の了承と協力を得ました。

被災者でもある病院職員が置かれていた状況として、スタッフは半数以上が被災し、病院に寝泊まりして出勤している、孤立地域となり出勤できないなど、人員確保に苦慮していることが分かりました。

病院の状況は、救急外来と入院病棟(感染症病棟と一般病棟)2病棟が稼動していました。入院2病棟の看護師の構成は、病院全体で出勤できる看護師の中で再編成され、そこに病院支援看護師(日赤・国立病院機構)が参画する形をとっていました。ライフラインは、電気のみ稼動しており、上下水道は停止していました。

私が支援先の病院に到着した際、集中的な医療支援が必要な患者さんは既に転院搬送されていました。私は感染症病棟配属となり、対象者はコロナ感染症、インフルエンザ感染症、ノロウイルス感染症の患者さんで、病状は比較的安定しておられるものの被災していることで退院できない方や、療養が必要な患者さん15名ほどが居られました。

病棟勤務では、準・深夜勤、日勤、遅番勤務を実施しました。支援内容としては、主に日常生活援助(保清・排泄介助・食事介助・与薬・注射)と環境整備にあたりました。支援先の病院看護師からは患者情報や業務フローの伝達はなかったため、病院支援看護師同士で引継ぎを行いました。

2)活動において、印象的であった事や難しいと感じたのはどのようなことでしたか

今回、発災以降、清拭ケアが実施されていない状況であることがわかったため、病棟リーダーに提案し、支援看護師が行うケアとして引き継いでいけるように調整しました。支援看護師が行動し始めようとすると、座って休んでいる病院看護師も動き出してしまうような状況がありました。病院支援は、病院職員の安寧と休息確保、スタッフ・患者の安全が目的と考えています。ケアの担い手として自分たち支援者が主体ではないことや、やりたいからやるではないこと等、その頃合いを見極めながら実践することが非常に重要と感じました。このような状況下で効果的な支援を行うためには、今回不在であった病院支援コーディネーターの存在が有意義であると再認識しました。

3)活動を経て災害看護のやりがい、手ごたえのように感じられたことがありましたら、ぜひ教えてください。今後、災害救護活動に携わる方々への示唆となります。

災害看護は、柔軟に看護実践ができること、協調性をもつこと、人だからできる温もりある支援を発揮することです。そのためには専門職としての実践力に加え、人間力を養い、平時から備えることが要であると強く感じています。

4.「初めての災害支援から学んだこと~能登半島地震・病院支援活動~」

京都第二赤十字病院 看護師 森川 実芙音氏

1)どのような活動をされましたか。

私は、消防士の父の影響で、小さい頃から災害についての意識は強く持っており、自分も災害支援に携わりたいという思いがありました。看護師となり、能登半島地震が発生し、病院支援の募集があると知って迷わず希望しました。看護師経験も浅く、知り合いもいない中での活動には不安もありましたが、「何かしたい」という気持ちの方が強く、大きな不安はありませんでした。

私は厚生労働省からの派遣依頼である支援看護師の第11班として、2024年3月1日から6日までの6日間、A病院への支援に参加しました。1日目と最終日は移動日で、実際は3交代勤務で4日間の活動期間でした。

支援対象は、A病院の入院患者と看護職員です。急性期治療に必要な体制や物資が整っておらず、必要時は転院搬送が行われていたため、入院患者のほとんどがリハビリや療養目的の高齢者で、病院全体で10人程度でした。院内は電気が通っていましたが、上下水道は使用できず、手洗い機や簡易トイレのラップポン、仮設トイレが設置されていました。

私たち支援看護師の活動内容は、現地スタッフや前班からの申し送りをもとに、入院患者の病状や注意点などを確認し、ナースコール対応やケアの計画立案・実施を行いました。ケアの計画立案は、支援看護師同士で調整し、当日の日勤者が再度最終確認し、「誰が・いつ・どのように実施するのか」を現地看護師に伝えました。ケアを実施する際は、上下水道は使用できず患者はシャワーや入浴ができないため、限られた物資を使用して洗髪や清拭、足浴・手浴、口腔ケアなどを行いました。

2)活動において、印象的であった事や難しいと感じたことはどのようなことでしたか。

病院には金沢駅からバスで向かいましたが、能登半島に近づくにつれて損壊した道路や崩落、倒壊した建物が目に入り、震災を経験したことのない私は、実際の光景を目の当たりにして、言葉に言い表せないような恐怖を感じました。

患者との関わりで印象に残っているのは、多世帯で住んでいた自宅が半壊し、同じ場所に住むとしても建て替えが必要な状況だと話された高齢の男性患者です。住み慣れた場所で一生住み続けたいと思う反面、自分の子供たちのことを考えると、他の地に移住した方がよいかを悩まれていました。最初は窓から「この道をずっと行ったところに家があってね」と笑顔で話されていましたが、最後には被災した町を眺めながら「仕方がないのかなあ」とこぼされたその姿に、気丈にふるまわれている中でも、「どうして自分たちがこんな目に遭わなければならないのか」という、“どこにもぶつけられない怒りや悲しみ”の感情を垣間見た気がしました。私はこの時、ただ聞くことしかできませんでした。

支援活動で難しさを感じたことは、私たちが支援に入り、時間や人員に余裕ができたとしても、使用できる物資が限られていたため、十分なケアを実施できなかったことでした。普段との違いに戸惑い、様々なことに配慮して計画を立案することや実施することに歯がゆさを感じました。

3)活動を経て、災害看護のやりがい、手ごたえのように感じられたことがありましたら、ぜひ教えてください。今後、災害救護活動に携わる方々への示唆となります。

実際に支援に行き、被災地での生活を経験して、現地の医療者がこのような中で仕事をされているということに、驚きとショックを受けました。数日間の中で、私は何かできたのだろうかと今でも考えますが、はっきりとした結論は出ていません。しかし、「ありがとう」と言ってもらえたことで、私たちが辛い時や悲しい時、寂しい時に、誰かと一緒にいたい、誰かに話を聞いて欲しいと思うことがあるように、被災された患者やスタッフの話を聞くこと、一緒にいるということが、1つのケアになっていたのではないかと思えています。

5.「被災地で共有する病院業務支援活動の目標と最善のケア」

元 石巻赤十字病院 看護師 日向 園惠氏(老人看護専門看護師)

1)どのような活動をされましたか。

所属病院に被災病院への支援を経験した看護師がおり,派遣までの準備に関する情報を得ることができました。例えば,食事は炭水化物を多く含むインスタント食材が中心になり便秘しやすくなるため、食物繊維を多く含む食材やビタミン系のサプリ・整腸剤や下剤が必要になることや、停電は起きていないことも知ることができて、持ち物は必要最小限にすることができました。

私の派遣時期は、災害サイクルの亜急性期から慢性期(復旧復興期)へと移り変わる時期でした。被災病院のフェーズも変化しており、医療ニーズよりも高齢者の療養支援やせん妄症状への対応が中心となっていました。入院病棟のほとんどの患者さんが後期高齢者であり、最高齢者は100歳近い超高齢者でしたが、入院前は全員が地域で一人暮らしをしていました。

2)活動において、印象的であった事や難しいと感じたのはどのようなことでしたか。

私は東日本大震災時の被災病院で働いていた経験があり、給湯設備の破損や断水・停電は経験しましたが、今回の能登半島地震のように、上下水道が復旧せず、汚水を排水溝に流せないという経験は初めてでした。そのため、入院患者さんや職員もトイレが使用できず、職員は仮設トイレを使用しました。患者さんの汚水や食事の残り・排泄物は、全て吸水ポリマーで固めるか、紙オムツに吸収させて破棄するしかありませんでした。

翌日に避難所への退院が決まっていた90歳代の女性は、元日に被災してから1か月以上、一度も髪の毛を洗っていないと話していました。交代で給水の水をポットで沸かしてベッドサイドに運び、洗髪や保清を支援しました。終了後に手鏡で自分の顔を見てもらうと、「こんなに痩せた顔になってね。でも、こんなもんでしょって、納得したわ!」などと冗談を言いながら満面の笑顔を見せてくれ、支援した私たちも笑顔になりました。十分な保清のケアではありませんでしたが、心地よさや爽快感を少しでも感じてもらうことができて、お互いに嬉しかった一場面でした。

3)活動を経て、災害看護のやりがい、手ごたえのように感じられたことがありましたら、ぜひ教えてください。今後、災害救護活動に携わる方々への示唆となります。

今回の活動を通し、災害看護では,限られた資源や環境下であっても、人(被災病院スタッフ・派遣看護師同士)やモノ(元々ある物品・支援物資等)、カネ(知的財産としての高齢者ケアのスキルを活かす)を最大限に活用しながらケアを提供することが重要だと実感しました。そのために,初めて顔を合わせる全国の看護師とも、病院業務支援という目標を達成するために、繰り返し話し合いを重ねました。所属や経験年数などに関係なく、率直に、対等に、相手を尊重するコミュニケーションができたおかげで、全国に心強い仲間ができたことも、災害看護のやりがいだったと感じています。

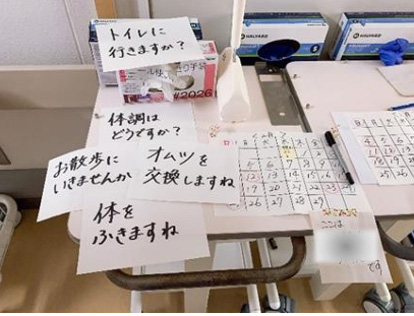

せん妄予防のためのカレンダーや

高度難聴高齢患者用のコミュニケーションボードなど