岐黄

- 雑事

- by shenquzhai

- 2006/04/24

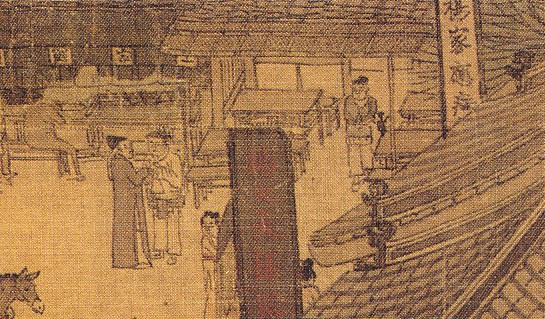

むかし、まだ原塾を始めたばかりの頃、島田先生らが、多分、東洋学術出版社の山本社長の先導で、中国各地の中医学院を訪問したことが有った。そのとき創刊したばかりの『塾報』を持ってまわって、学術交流を提案してみえた。まもなく天津中医学院から交流の打診があって、そのころ、郭靄春教授の『黄帝内経素問校注語訳』が仲間内で評判になっていたことも有って、飛びつくようにして行ってきました。一九八五年の十一月のことです。図はその時の記念品のバッチです。当時、無理矢理コピー機で採った画像が残ってました。本当は赤を主体としてます。何かの交流会の使い回しだと思うけれど、裏の刻印は新しくしたあったように記憶しています。これが「岐黄」の文字が入ったモノの初めです。

むかし、まだ原塾を始めたばかりの頃、島田先生らが、多分、東洋学術出版社の山本社長の先導で、中国各地の中医学院を訪問したことが有った。そのとき創刊したばかりの『塾報』を持ってまわって、学術交流を提案してみえた。まもなく天津中医学院から交流の打診があって、そのころ、郭靄春教授の『黄帝内経素問校注語訳』が仲間内で評判になっていたことも有って、飛びつくようにして行ってきました。一九八五年の十一月のことです。図はその時の記念品のバッチです。当時、無理矢理コピー機で採った画像が残ってました。本当は赤を主体としてます。何かの交流会の使い回しだと思うけれど、裏の刻印は新しくしたあったように記憶しています。これが「岐黄」の文字が入ったモノの初めです。 上海に居たときには、いくつもの印を刻ってもらいました。大体は豫園の集雲閣か南京路の朶雲軒で、別に書法の趣味が有るわけじゃないから、ほとんどは蔵書印ですが、いくつかはお遊びです。「神麹斎」の他に、「蔭軒」とか「無齋」とか。「無齋」は友人に進呈してしまったけれど、篆書でこの二字を横に並べると実に良い感じになっていた。「岐黄」はどういうつもりだったか覚えてないが、瑪瑙の印材を見つけて適当な文字を選んだんだろう。無論、岐伯と黄帝なんだけど、考えてみると「岐阜の黄帝」でもある。

上海に居たときには、いくつもの印を刻ってもらいました。大体は豫園の集雲閣か南京路の朶雲軒で、別に書法の趣味が有るわけじゃないから、ほとんどは蔵書印ですが、いくつかはお遊びです。「神麹斎」の他に、「蔭軒」とか「無齋」とか。「無齋」は友人に進呈してしまったけれど、篆書でこの二字を横に並べると実に良い感じになっていた。「岐黄」はどういうつもりだったか覚えてないが、瑪瑙の印材を見つけて適当な文字を選んだんだろう。無論、岐伯と黄帝なんだけど、考えてみると「岐阜の黄帝」でもある。そこで、読書会の名を「読古医書岐黄会」とする。じつは名前を必要とするほどの規模の会じゃない。ほんの数人のグループです。読古医書は李今庸先生の『読古医書随筆』にあやかって、しんどいけれどドッコイショ、岐黄会は「岐阜で黄帝内経」について、はなそうかいキコウカイです。

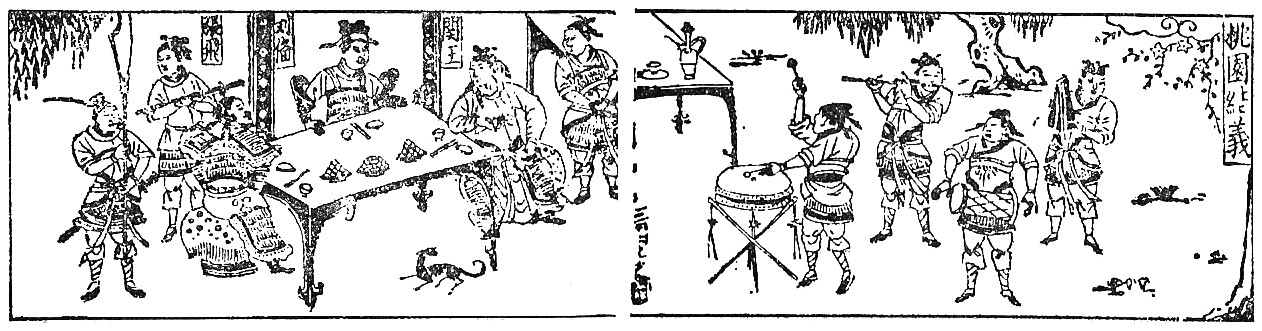

晋の畢卓が、「一手に蟹螯を持ち、一手に酒盃を持ちて、酒池中に拍浮すれば、一生を了るにたる」と云ったと『世説新語』に載っていて、天晴れ酒飲みの蟹好きの名言と思っていたけれど、『酒牌』の解説によると、『晋書』の畢卓の伝には「得酒滿數百斛船,四時甘味置兩頭,右手持酒杯,左手持蟹螯,拍浮酒船中,便足了一生矣。」とあるらしい。「右手に酒杯を持ち」なんですね。

晋の畢卓が、「一手に蟹螯を持ち、一手に酒盃を持ちて、酒池中に拍浮すれば、一生を了るにたる」と云ったと『世説新語』に載っていて、天晴れ酒飲みの蟹好きの名言と思っていたけれど、『酒牌』の解説によると、『晋書』の畢卓の伝には「得酒滿數百斛船,四時甘味置兩頭,右手持酒杯,左手持蟹螯,拍浮酒船中,便足了一生矣。」とあるらしい。「右手に酒杯を持ち」なんですね。 海漫漫

海漫漫

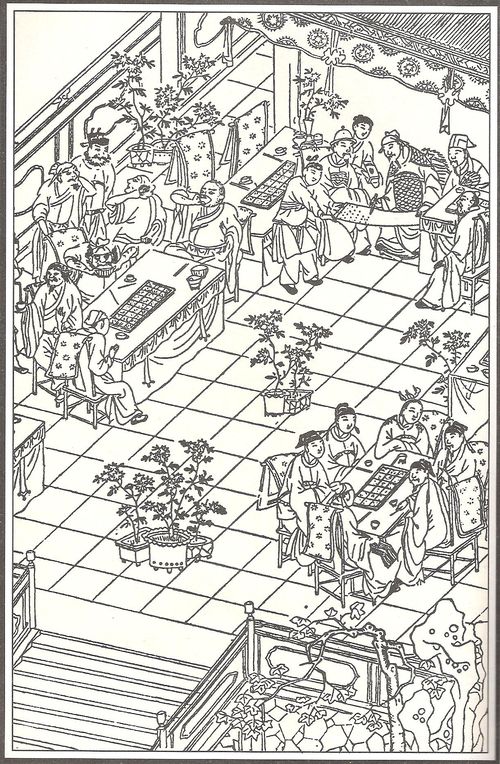

この于武陵の勧酒の詩、井伏鱒二の訳が名訳なのか迷訳なのか、そっち方面ばかり気になって、金屈卮とは何ぞや、なんて考えたことなかったですね。考えてみればこれは当然ながら酒器である。卮というのは『漢辞海』によると、「木を円筒状に曲げ、漆をぬった酒器」で、ジョッキのように持ち手がつくことが多く、ふたがつくものもあって、容量はビヤホールに喩えて言えば、大きければピッチャー以上、普通のものでも中ジョッキに近いそうです。ちょっとイメージと違うなあ。

この于武陵の勧酒の詩、井伏鱒二の訳が名訳なのか迷訳なのか、そっち方面ばかり気になって、金屈卮とは何ぞや、なんて考えたことなかったですね。考えてみればこれは当然ながら酒器である。卮というのは『漢辞海』によると、「木を円筒状に曲げ、漆をぬった酒器」で、ジョッキのように持ち手がつくことが多く、ふたがつくものもあって、容量はビヤホールに喩えて言えば、大きければピッチャー以上、普通のものでも中ジョッキに近いそうです。ちょっとイメージと違うなあ。 そういえば、京劇の舞台に登場する酒杯にも取手が有って、金属製のようですね。それから想像しても、まあコーヒーカップ並みの大きさというのが妥当じゃなかろうか。

そういえば、京劇の舞台に登場する酒杯にも取手が有って、金属製のようですね。それから想像しても、まあコーヒーカップ並みの大きさというのが妥当じゃなかろうか。

中国人というのは、なんのかのと言っても、やっぱり道教がお気に入りで、弁証論だの唯物主義だのと言ったところで、進香も易占も護符も、別にすたれた様子は無い。で、彼らの望むところは不老長生であって、なろうことなら仙人になりたい。

中国人というのは、なんのかのと言っても、やっぱり道教がお気に入りで、弁証論だの唯物主義だのと言ったところで、進香も易占も護符も、別にすたれた様子は無い。で、彼らの望むところは不老長生であって、なろうことなら仙人になりたい。