医古文を通して考証学の方法を知り,それによって医学経典著作を読み直す。これが我々のグループ,さらには近年の日本に於いて,「古典を読む」ということであった。しかし,この堅実な道の先に,はたして果実は豊かに熟れていたか。甘いにせよ酸いにせよ,それをただ眺めているわけにはいかない。果実に手をさしのべるためには,矩を踰える必要が有るのではないか。例えば『霊枢』九針十二原篇の十二原に関する内容は,『太素』巻21の諸原所生に在って,『霊枢』で読む場合とは異なったまとまりを持っている。つまり,元来の「原」の意味は,現在の常識とは異なるのではないか。それを突きとめることには,必ずや意義が有る。矩を踰えることにも,あるいは情状酌量の余地は有るかも知れない。

五藏有六府,六府有十二原,十二原出于四關,四關主治五藏,五藏有疾,常取之十二原。十二原者,五藏之所以稟三百六十五節氣味者也。五藏有疾也,應出于十二原,而原各有所出,明知其原,覩其應,而知五藏之害矣。

ここで言われていることを要約すれば,四関(両腕,両踵関節)に原が有り,それは五蔵の病の診断点であり,治療点であるというだけのことである。実質的には六府の原のことは言ってない。とすると,六府云々は衍文であろうし,十二原云々には誤りが有るに違いない。十二原が四関に出るとあるが,どう考えても四関に出るのは十原である。「十二原而原」を,『霊枢』では「十二原二原」に作る。これは「而」と「二」が同音であるからの紛れだろう。もしこの「二」字が,実はさらに代替符号(重文符号)であったとすれば,下の「原」字は衍文と考えて,「十〃原〃」乃ち「十原十原」となる。前の「十二原十二原」もこれに準じて考える。

陽中之少陰,肺也,其原出于大淵,大淵二。陽中之大陽,心也,其原出于大陵,大陵二。陽中之少陽,肝也,其原出于大衝,大衝二。陰中之大陰,腎也,其原出于大谿,大谿二。陰中之至陰,脾也,其原出于大白,大白二。

五蔵の十原である。何も言うべきことは無いように思える。しかし,少し待ってもらいたい。実は九針十二原篇の九針の用法は一つの例外も無く病所に施すものである。しかるに原穴はいずれも腕踵関節部に在る。本当にそうなのか。ここで陽中とか陰中とか言うのは,躯幹に於ける部位の陰陽である。手、足の経脈に位置するから陰陽と言うわけではない。「陽中之少陽」の陽中を『霊枢』や『甲乙経』に従って「陰中」に改めるべしという意見も有るが,それは原穴が腕踵関節部に在るというのが常識になってからの改訂ではないか。躯幹に於いては,何処に陰陽の境を設けるかによって,肝の位置の表現には微妙なところが有る。

お気づきいただけたかと思うが,ここで実は突飛なことを言っている。五蔵の十原は,もとは躯幹に在ったのではないか,と。

『素問』三部九候論では,上部は対象の脈動を直接診るが,中部と下部では手足の五陰経脈で診ることになっている。しかし,それはもともとの方法ではなかったはずである。中下に手足の経脈を配した文章は,『太素』では篇末に在るし,『素問』でさえ実は宋改の際に移動させたと新校正は告白している。つまり,実は後人による解釈あるいは工夫のひとつではないかと思われる。どうして手足に移したのか。これには、臨床での都合が関わってる。古代の患者は医者よりも目上であることが多かった。王侯貴族にむかって、いきなり胸を出せ腹を見せろとは言いにくかろう。針具も今のものよりも粗大であった。五蔵の付近への施術には危険も伴ったろう。そこでそれらを回避する方法を求めて、誰かが偶然にか、あるいは熱心に捜してか、五蔵の異常に際しては、腕踵関節付近に特異点が生じることを発見した。そこで、その特異点の異常を何らかの方法で是正することができれば、躯幹に生じ五蔵に関連づけられた症候も軽減されるのではないかと考えた。また実際にそこそこ以上の実績を達成した。

原穴を四関に移動させたことの意味は甚大であって,あるいは経脈説が成立するための一大契機であったかも知れない。此処と彼処が連動するのであれば、その間が真空であるわけがない。そこで五蔵と特異点をつなぐモノとして陰経脈が設定され、特異点は五蔵の原穴となった。しかし,馬王堆帛書に於ける五蔵と経脈の関連の薄さ,あるいはまた九針十二原篇の九針の用法がすべて局所施術であることからすると,「四關主治五藏」の認識は意外に新しいのかも知れない。

また,三部九候診は『霊枢』には無いとか,早期に滅んだとかいうのが常識とされるが,上記のような考え方によれば,もともとは募穴診に近いものであったろうし,原穴診ならば現在でも用いる人は有る。

鬲之原,出于鳩尾,鳩尾一。肓之原,出于脖胦,脖胦一。

残りの二つの原について,膏とか肓とかの説明は教科書に任せるとして,実は局所を対象にしている。膏の原と肓の原の用法については,四時気篇に記載が有る。邪が大腸に在るときには膏の原

(『霊枢』四時気篇では「肓之原」に作るが,誤りのはずである。『太素』は「賁之原」に作り,楊上善注に「賁は,膈であり、膈の原は鳩尾に出る」と言っている。)と巨虚上廉と三里を刺せと言い,邪が小腸に在るときには肓の原と巨虚下廉を取れと言っている。これを邪が大腸あるいは小腸に在る場合の使い分けと考えれば,膏の原は大腸と,肓の原は小腸と関係が深いと言えそうである。大腸に在る場合に胃の下合穴である三里も刺せと言うところからすれば,膏の原は大腸と胃に関わると言うべきかも知れない。いずれにせよ,現場主義と言って良い。

それでは上腹部と下腹部に在る膏、肓の原は,どうして下肢に移動しなかったのか。おそらくはそこにはすでに府の下合穴が有ったからであろう。そこで上腹部に問題がある場合には鳩尾を取り,下腹部に問題がある場合には脖胦を取って,下肢の下合穴と対にするという定式が成立した。

凡此十二原者,主治五藏六府之有疾者也。

これは五蔵の十原と膏、肓の原をとりまとめて編集したときのものだろうから,「十二原」で良い。また言い換えれば,膏、肓の原が「六府之有疾者」を主治する。つまり,ここまでに挙げた十二原と篇末の三里および陰陽の陵泉とには,少なくとも編者にとっては,価値に微妙な差は有る。

脹取三陽,飡洩取三陰。

脹満と飧泄が『霊枢』諸篇にしばしば対挙されることからすれば、ここでも上腹と下腹の主たる症状を挙げたのかもしれない。脹満に上腹の鳩尾を刺し,飧泄に下腹の脖胦を取ると言いたいところである。ただし、そうなると,「三」字には何かの誤りである可能性が出てくる。

実は四時気篇には飧泄に「三陰之上」と「陰之陵泉」を補うという記述もある。楊上善は三陰の上を関元穴と解しているが,これもあるいは脖胦と解すべきかも知れない。してみると府の原穴と府の下合穴という組み合わせは、腹部の原穴と下肢の合穴という組み合わせまで拡張できそうである。

今夫五藏之有疾也,譬猶刺,猶汚也,猶結也,猶閉也。刺雖久,猶可拔也;汚雖久,猶可雪也;結雖久,猶可解也;閉雖久,猶可决也。或言久疾之不可取者,非其說也。夫善用鍼者,其取疾也,猶拔刺也,猶雪汚也,猶解結也,猶决閉也,疾雖久,猶可畢也。言不可者,未得其術也。

こういう大げさな文章は、概ね宣伝文句のようなもので、大して実際的な意味は無かろうが,ここでは提唱した五蔵の原穴の威力の宣言である。それにしてもやはり,五蔵の原穴は別格なのである。

刺熱者,如以手探湯;刺寒凊者,如人不欲行。

ここの針の手技の要諦は,九針十二原篇の冒頭に述べられている気血に対する補写とは異なる。対象が熱であるか寒であるかによって,速刺速抜か徐刺徐抜かを選択する。他の篇にも診断の大枠として,気血の多少ばかりでなく寒熱を考えていることはかなり有る。より原始的とは言われるかも知れないが,捨てたものでもない。

陰有陽疾者,取之下陵三里,正往無殆,氣下乃止,不下復始。

脹論に「三里而寫,近者一下,遠者三下,毋問虚實,工在疾寫。」とあるのが,頗る似通っている。治療の要点は速やかに瀉すに在り,その目標は足の三里である。また,そこで岐伯は「脹者,皆在於府藏之外,排藏府而郭胸脇,脹皮膚」云々と説明しているが,これと「陰有陽疾」との折り合いはもう一つはっきりしない。

疾高而内者,取之陰之陵泉;疾高而外者,取之陽之陵泉。

四時気篇の「飧洩には,三陰の上を補い,陰の陵泉を補う」という記載を基として,『明堂』などの主治を考察すると,脹満に陽陵泉,飧泄に陰陵泉という使い分けが成立する可能性は有る。気を下すべき状況で,脹満を外なるもの,飧泄を内なるものの代表とする。そうすると,つまり「脹取三陽,飡洩取三陰。」は,ここと大いに関わっている。

楊上善は,「太陰第三輸陰陵泉」、「足少陽第三輸陽陵泉」と注するが不可解。「第三」を「第五」の誤りとする人があるが,それにしても大した解決にはならない。先の五蔵の原のところで,「原之脈氣,皆出其第三輸」ということを頻りに言っているが,それと何か関係が有るのだろうとは思う。

いずれにせよ,少なくとも楊上善は,三里と陰陽の陵泉を別格の,言わば原穴並に扱っている。

『太素』巻14人迎脉口診(新校正p.296)

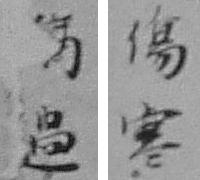

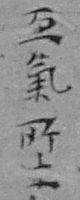

『太素』巻14人迎脉口診(新校正p.296) 『太素』巻10経脈標本に「足太陽之本,在跟以上五寸中,標在兩緩命門。命門者,目也。」とあり,その楊上善注の冒頭は,「血氣所生,皆從藏府而起,令六經之本皆在四支,其標在掖肝輸以上,何也?」であるけれど,『太素新校正』は「血氣所生」を「血氣所出」に作って疑わない。でも,原鈔はやっぱり「出」ではなくて「生」です。また,巻8経脈連環のおしまいのほうの楊注に,肝から出て肺中に注ぐといって,手の太陰に接するといわないのはなぜかという問いに対して,「但脉之所生,稟於血氣,血氣所生,起中膲倉稟,故手太陰脉從於中膲,受血氣已,注諸經脉。」と答えています。ここは『太素新校正』も「血氣所生」です。「血氣所出」という句は『太素』の経文にも楊注にも見えません。

『太素』巻10経脈標本に「足太陽之本,在跟以上五寸中,標在兩緩命門。命門者,目也。」とあり,その楊上善注の冒頭は,「血氣所生,皆從藏府而起,令六經之本皆在四支,其標在掖肝輸以上,何也?」であるけれど,『太素新校正』は「血氣所生」を「血氣所出」に作って疑わない。でも,原鈔はやっぱり「出」ではなくて「生」です。また,巻8経脈連環のおしまいのほうの楊注に,肝から出て肺中に注ぐといって,手の太陰に接するといわないのはなぜかという問いに対して,「但脉之所生,稟於血氣,血氣所生,起中膲倉稟,故手太陰脉從於中膲,受血氣已,注諸經脉。」と答えています。ここは『太素新校正』も「血氣所生」です。「血氣所出」という句は『太素』の経文にも楊注にも見えません。