古代の書籍には、まともな名前がついてなかったものが多い。我々の世界でもそうで、中でも今いうところの『霊枢』などはひどい。分量が9巻だったから『九巻』なんだって。そういう分量の書籍なんて他にも有ったろうに。ましてや9というのは聖数なんですよ。そこで別名がどんどん付けられた。『鍼経』なんていうのは、内容にそったまともなものみたいだけど、これだって九針十二原篇の初めにある「先立鍼経」から取ったんで、別に全体の内容を吟味して鍼の経典として名づけたものじゃないみたいです。だから、「鍼に関することばかりじゃないのに」と批難するのも的外れかも知れない。

魏晋南北朝から隋唐にかけては、道士たちが自分たちの価値観にもとづく名前をつぎつぎと生み出したようです。『九虚』、『九霊』、『霊枢』など。別に特に道教徒の気に入るような書物じゃないと思うんですがね。いつの時代もファンの大部分は誤解して熱狂している。

で、『九霊』は、『唐志』に「黄帝九霊経十二巻 霊宝」とある。だから「九」は昔の巻数であったにせよ当時は違うし、「霊」は霊宝の一字を取ったというのは言い過ぎだろうけど、霊宝と名乗ったのと、『九霊』と名づけたのは同じ発想なんでしょう。

九霊は、

九巻

霊枢の略であるという説も最近見たけれど、確かに文献に登場する順番と実際に呼ばれていた時代は微妙に食い違っているかも知れない。

と、ここまでは前置きで、一寸おもしろいものを見つけたので紹介しておきます。

……また一説、初めの三皇の時には玄中法師となり、次の三皇の時には金闕帝君となった。伏羲の時には鬱華子となり、神農氏の時には九霊老子となり、祝融氏の時には広寿子となり、黄帝の時には広成子となり、顓頊氏の時には赤精子となり、帝嚳の時には禄図子となり、堯の時には務成子となり、夏の禹王の時には真行子となり、殷の湯王の時には錫則子となり、周の文王の時には文邑先生となった。あるいは王室文庫の司書であったともいう。越の国では范蠡となり、斉の国では鴟夷子となり、呉の国では陶朱公になったともいわれる。……

だから何なんだ、なんですがね、『神仙伝』(晋・葛洪)の老子の項に載ってます。もっとも『列仙全伝』に引く混元図は「神農時為太成子」です。他にも少しづつ異なるものが有る。ちなみに『列仙全伝』は漢・劉向の『列仙伝』とは別で、仙人の伝記の集大成として明代の編輯です。

彭祖が師匠から承けた著述の中にも『

九霊』が有るともいうが、これは文字の誤りの可能性が高いらしい。

中国在住の某氏の情報によれば、上海中医薬大学は、香港の骨董市場にもちこまれた戦国末~前漢の竹簡若干を入手した模様。内容は医学に関わるもののようで、五色、奇咳、揆度、石神などの文字が見えるそうです。ただし、長く水に漬かっていたものらしく、コンニャクのようなぶよぶよの状態で、上海中医薬大学では扱いかねて、現在、上海博物館に初歩的な処理を依頼しているとのことです。内容についての研究は処理が終わってからになりそうです。なお、出土地は山東のようですが、盗掘の品らしく詳しくは不明。

中国在住の某氏の情報によれば、上海中医薬大学は、香港の骨董市場にもちこまれた戦国末~前漢の竹簡若干を入手した模様。内容は医学に関わるもののようで、五色、奇咳、揆度、石神などの文字が見えるそうです。ただし、長く水に漬かっていたものらしく、コンニャクのようなぶよぶよの状態で、上海中医薬大学では扱いかねて、現在、上海博物館に初歩的な処理を依頼しているとのことです。内容についての研究は処理が終わってからになりそうです。なお、出土地は山東のようですが、盗掘の品らしく詳しくは不明。 江戸の考証学者の多くは、号の一字に植物を用いている。先ず伊沢蘭軒がそうであるし、その子の榛軒と柏軒、榛軒の養嗣の棠軒、みなそうである。多紀家でも、元簡は桂山、元胤は柳沂、元堅は茝庭。茝が、セリ科の香草でヨロイグサというのが、具体的にどんなものか知らないが、みなまあまともな植物を選んでいる。森立之の枳園は皮肉れていて、『晏子春秋』の「橘は淮南に生ずれば橘と為り、淮北に生ずれば枳と為る」をふまえて、在るべきところに居ないとうそぶく。無論、橘のほうが価値が有るという常識に従えば、であるが。

江戸の考証学者の多くは、号の一字に植物を用いている。先ず伊沢蘭軒がそうであるし、その子の榛軒と柏軒、榛軒の養嗣の棠軒、みなそうである。多紀家でも、元簡は桂山、元胤は柳沂、元堅は茝庭。茝が、セリ科の香草でヨロイグサというのが、具体的にどんなものか知らないが、みなまあまともな植物を選んでいる。森立之の枳園は皮肉れていて、『晏子春秋』の「橘は淮南に生ずれば橘と為り、淮北に生ずれば枳と為る」をふまえて、在るべきところに居ないとうそぶく。無論、橘のほうが価値が有るという常識に従えば、であるが。 杭州西湖の春は柳、夏は蓮、秋は月、冬は雪。杭州へは何度も足をのばしたが、さすがに断橋残雪には出会ってない。カラーの写真を見た記憶は有るから、近年全く降らないというのでも無かろうが、先ず望み薄だろう。上海ですらちらほらしだしたと思ったら、地に触れるまえに消える、というのを一度目にしただけ。

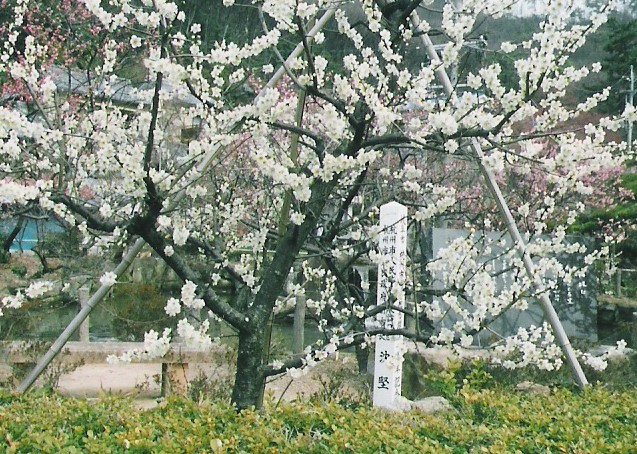

杭州西湖の春は柳、夏は蓮、秋は月、冬は雪。杭州へは何度も足をのばしたが、さすがに断橋残雪には出会ってない。カラーの写真を見た記憶は有るから、近年全く降らないというのでも無かろうが、先ず望み薄だろう。上海ですらちらほらしだしたと思ったら、地に触れるまえに消える、というのを一度目にしただけ。 先日、市内の公園へ梅見に行ったんですが、白梅は満開、紅梅の蕾はまだ固いのが多いといった情況でした。例年なら、三月初めの梅祭りには盛りを過ぎているくらいなのに、今年は異常ですね。

先日、市内の公園へ梅見に行ったんですが、白梅は満開、紅梅の蕾はまだ固いのが多いといった情況でした。例年なら、三月初めの梅祭りには盛りを過ぎているくらいなのに、今年は異常ですね。 黄帝伝説の主要な内容は、炎帝との戦いであり、炎帝は即ち神農であって、神農は百草の滋味を嘗めて、医薬の祖となっている。してみると、針の経典を黄帝に仮託するのは、「毒藥を被らしめることなく、砭石を用いることなきを欲し、微針を以てその經脈を通じ、その血氣を調え、その逆順出入の會を營せんと欲す」云々と関係が有って、黄帝が炎帝を滅ぼしたのと同様に針が薬を凌駕するのを標榜している、と言いたいところであるが、そうもいかない。『太平御覧』に引く『帝王世紀』に「帝使歧伯嘗味百草,典醫療疾,今經方、本草之書咸出焉。」とある。

黄帝伝説の主要な内容は、炎帝との戦いであり、炎帝は即ち神農であって、神農は百草の滋味を嘗めて、医薬の祖となっている。してみると、針の経典を黄帝に仮託するのは、「毒藥を被らしめることなく、砭石を用いることなきを欲し、微針を以てその經脈を通じ、その血氣を調え、その逆順出入の會を營せんと欲す」云々と関係が有って、黄帝が炎帝を滅ぼしたのと同様に針が薬を凌駕するのを標榜している、と言いたいところであるが、そうもいかない。『太平御覧』に引く『帝王世紀』に「帝使歧伯嘗味百草,典醫療疾,今經方、本草之書咸出焉。」とある。 炎帝が神農なら、黄帝は何かと言うと、軒轅なんですね。でも、軒轅って何なんだ!?

炎帝が神農なら、黄帝は何かと言うと、軒轅なんですね。でも、軒轅って何なんだ!?