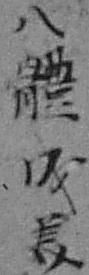

八體成美

- 医経

- by shenquzhai

- 2007/04/25

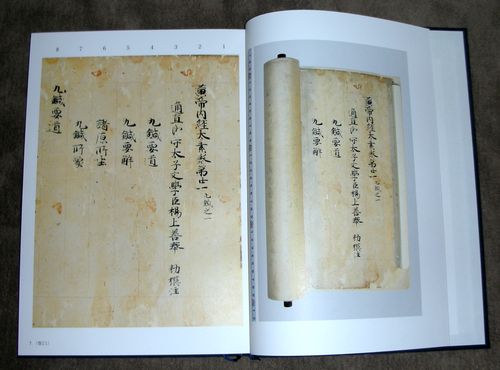

『太素』巻8経脈連環「穀入於胃,脉道以通,血氣乃行。」の楊上善注「八體成美,經脉血氣遂得通行。」の「八體成美」を新校正は「人體成長」に作り、「人」字の起筆の処はなお残迹の尋ぬべきものが有ると言い、「八體成美」に作るものは甚だしい誤りであるなどと言うが、原鈔は明らかに「八體成美」である。「八」の起筆の処は「人」の起筆の処にとどいていないし、「美」は巻19知方地「美其食」の「美」と同じ。そもそもこれより前に、楊上善は一の精から八の毛髪まで数え上げているではないか。新校正の説は誤りも甚だしい。

『太素』巻8経脈連環「穀入於胃,脉道以通,血氣乃行。」の楊上善注「八體成美,經脉血氣遂得通行。」の「八體成美」を新校正は「人體成長」に作り、「人」字の起筆の処はなお残迹の尋ぬべきものが有ると言い、「八體成美」に作るものは甚だしい誤りであるなどと言うが、原鈔は明らかに「八體成美」である。「八」の起筆の処は「人」の起筆の処にとどいていないし、「美」は巻19知方地「美其食」の「美」と同じ。そもそもこれより前に、楊上善は一の精から八の毛髪まで数え上げているではないか。新校正の説は誤りも甚だしい。また同じ箇所についての脚注が,王洪図、李雲重校の『黄帝内経太素』修訂版(科学技術文献出版社2005.5)では,

仁和寺原鈔「人」字第一筆略殘,故字形似「八」。今細辨之,其起筆處尚有殘迹可尋,故當作「人」字。小曽戸摹寫本作「八體成美」,誤也。銭超塵、李雲校正の『黄帝内経太素新校正』(学苑出版社2006.6)では,

原鈔「人」字第一筆略殘,故字形似「八」。今細辨之,其起筆處尚有殘迹可尋,故當作「人」。日本摹寫本作「八體成美」,誤甚。これによって思えば,そもそもこの脚注が銭超塵教授によるものなのかどうかもいささか疑わしい。『黄帝内経太素』修訂版の編者は,修訂にあたって銭教授の処で仁和寺本影印を見て,それを主校本としたとは言っているが,銭教授の説を採ったとは断ってないように思う。

『太素新校正』巻6蔵府応候は「皮緩腹果,腹果大者大腸大而長,皮急者大腸急而短。」p.98とするけれども,原鈔には実は代替符号が用いられていて,しかも果の下には代替符号は無い。従って「皮緩腹果腹果大者」ではなくて,「皮緩腹腹果大者」のはずである。しかしそれでは意味がよくわからない。ところで,この部分は『霊枢』では「皮緩腹裏大者」,『甲乙経』は「皮緩腹裹大者」に作る。してみると,「腹」の下の代替符号をいっそのこと「之」の誤りと考えてみてはどうだろう。そうすれば「皮緩,腹之果大者大腸大而長,皮急者大腸急而短。」まあ何とか意味はわかる。腹の果とはつまり腹裹で,蔵府つまり禁器をしまいこむ匣匱のごきものであって,皮の緩と急は結局のところ腹の大小で診ることになる。

『太素新校正』巻6蔵府応候は「皮緩腹果,腹果大者大腸大而長,皮急者大腸急而短。」p.98とするけれども,原鈔には実は代替符号が用いられていて,しかも果の下には代替符号は無い。従って「皮緩腹果腹果大者」ではなくて,「皮緩腹腹果大者」のはずである。しかしそれでは意味がよくわからない。ところで,この部分は『霊枢』では「皮緩腹裏大者」,『甲乙経』は「皮緩腹裹大者」に作る。してみると,「腹」の下の代替符号をいっそのこと「之」の誤りと考えてみてはどうだろう。そうすれば「皮緩,腹之果大者大腸大而長,皮急者大腸急而短。」まあ何とか意味はわかる。腹の果とはつまり腹裹で,蔵府つまり禁器をしまいこむ匣匱のごきものであって,皮の緩と急は結局のところ腹の大小で診ることになる。 王洪図、李雲重校の『黄帝内経太素』修訂版(科学技術文献出版社2005.5)と銭超塵、李雲校正の『黄帝内経太素新校正』(学苑出版社2006.6)には,そっくりなところが有るんですね。例えば巻21九鍼要道「取三脉者恇」の楊上善注に「恇,匡方反,怯也,氣少故怯。」とあって,王洪図、李雲重校の脚注に「仁和寺原鈔"匡"字漫漶,辨其殘筆,當作"匡"。盛文堂本、小曽戸摹寫本均作"區方反",恐未安。」と言う。で,銭超塵、李雲校正の脚注では,編集方針で原鈔の俗字を保存すると言っているからそれを説明した外には、仁和寺原鈔→原鈔,小曽戸摹寫本→日本摹寫本に改めて,恐未安でなく與原鈔殘筆不合と事実の紹介にとどめているくらいです。そっくりだと思いませんか。共編者が同じなんだから当然とも言えるけど。他に書きようがないかも知れないけど。

王洪図、李雲重校の『黄帝内経太素』修訂版(科学技術文献出版社2005.5)と銭超塵、李雲校正の『黄帝内経太素新校正』(学苑出版社2006.6)には,そっくりなところが有るんですね。例えば巻21九鍼要道「取三脉者恇」の楊上善注に「恇,匡方反,怯也,氣少故怯。」とあって,王洪図、李雲重校の脚注に「仁和寺原鈔"匡"字漫漶,辨其殘筆,當作"匡"。盛文堂本、小曽戸摹寫本均作"區方反",恐未安。」と言う。で,銭超塵、李雲校正の脚注では,編集方針で原鈔の俗字を保存すると言っているからそれを説明した外には、仁和寺原鈔→原鈔,小曽戸摹寫本→日本摹寫本に改めて,恐未安でなく與原鈔殘筆不合と事実の紹介にとどめているくらいです。そっくりだと思いませんか。共編者が同じなんだから当然とも言えるけど。他に書きようがないかも知れないけど。