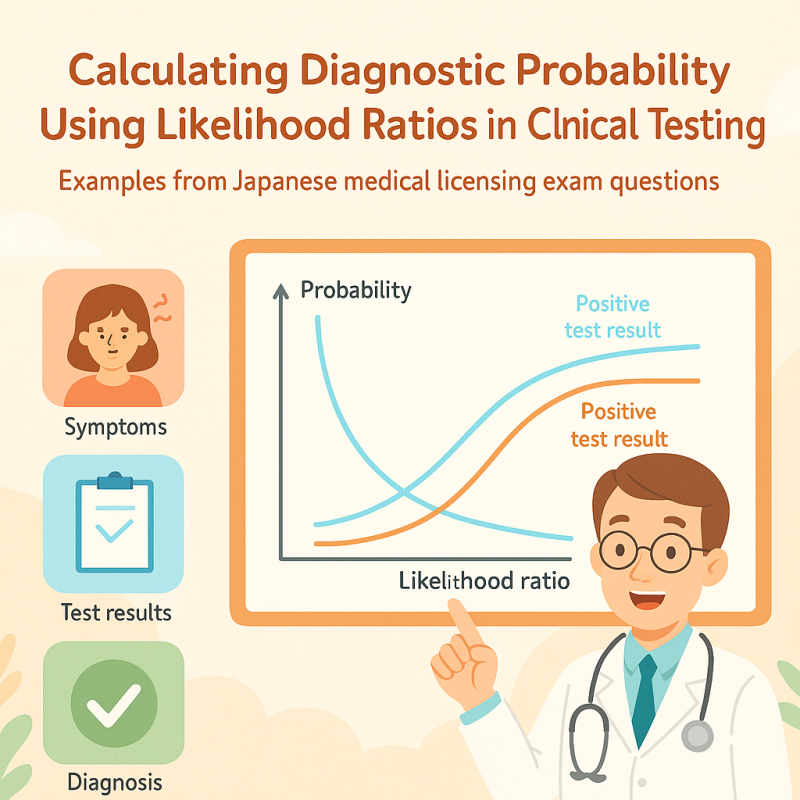

「尤度比(Likelihood Ratio)」を用いて診断の確率を高める手法についての解説です。

尤度比アプローチと臨床検査の臨床的解釈

まずは、第118回医師国家試験問題 令和6年2月3日・4日実施 問題C を見てください。

| 63 この患者の大腸に何らかの病変がある検査前確率(事前確率)を 20 % としたとき、便潜血反応陽性であった場合の検査後確率に最も近いのはどれか。 ただし、便潜血反応の感度は 80 %、特異度は 90 % とする。 a 33 % b 53 % c 57 % d 67 % e 97 % |

「尤度比(Likelihood Ratio)」を用いて診断の確率を高める手法は、ベイズ統計に基づいた方法です。医師国家試験以外にも内科学会の専門医試験でもしばしば問われる問題です。本稿ではcopilotの解説を紹介します。

🔍 尤度比とは?

検査結果が陽性または陰性だったときに、病気の可能性がどれだけ高まる(または低くなる)かを示す指標です。この試験問題では陽性だったので、陽性尤度比を使用します。

- 陽性尤度比(LR+)

LR+=感度/(1−特異度) → 病気の人が検査陽性になる確率 ÷ 病気でない人が検査陽性になる確率 - 陰性尤度比(LR−)

LR−=特異度/(1−感度) → 病気の人が検査陰性になる確率 ÷ 病気でない人が検査陰性になる確率

🧠 診断確率を高める手順(ベイズの定理の応用)

- 事前確率(Pre-test Probability)を設定する

医師の経験や疫学データから、検査前に病気である確率を見積もります。例:50% - 事前オッズに変換する

事前オッズ=事前確率/(1−事前確率) - 尤度比を掛ける

- 検査が陽性なら:

事後オッズ=事前オッズ×LR+ - 検査が陰性なら:

事後オッズ=事前オッズ×LR−

- 検査が陽性なら:

- 事後オッズを事後確率に変換する

事後確率=事後オッズ/(1+事後オッズ)

✅ 実例:国家試験の診断

- 事前確率:20%

- 感度:80%、特異度:90%

- 検査結果:陽性

計算:

- LR+ = 0.80 / (1 – 0.90) = 8

- 事前オッズ = 0.2 / (1 – 0.2) = 0.25

- 事後オッズ = 0.25 × 8 = 2

- 事後確率 = 2 / (1 + 2) ≈ 67% (国家試験の正解とも一致)

→ 検査陽性により、診断確率が20% → 67%に上昇!

悪性疾患の場合は、副作用を伴う非常に強力な治療を実施しますので、このあと画像検査を行い、腫瘤があればその部位で生検し、病理組織検査を行い、診断や病変の広がりを詳しく調べてから治療に入ります。

国家試験以外の事例も紹介します。

🩺 事例:急性心筋梗塞(AMI)の診断

🔹 背景情報(出典)

この論文では、ST上昇という心電図所見が急性心筋梗塞の診断において非常に有効であることが示されています。

📊 計算ステップ

① 事前確率(Pre-test Probability)

医師が患者の症状(胸痛など)から、急性心筋梗塞の可能性を**30%**と見積もったとします。

Ppre=0.30

② 事前オッズに変換

事前オッズ = Ppre / (1−Ppre) = 0.30 / 0.70 ≈ 0.429

③ ST上昇の陽性尤度比(LR+)

論文によると、ST上昇のLR+ = 13.0

④ 事後オッズの計算

事後オッズ = 事前オッズ × LR+ = 0.429 × 13.0 ≈ 5.577

⑤ 事後確率に変換

Ppost = 事後オッズ / (1+事後オッズ) = 5.577 / (1+5.577) ≈ 5.577/ 6.577≈0.848

✅ 結果

- 検査前の診断確率:30%

- ST上昇を確認後の診断確率:約84.8%

→ 診断確率が大幅に上昇し、急性心筋梗塞の可能性が非常に高いと判断できます。

心筋梗塞の場合は、早期の治療が求められますのでこの程度の確率であれば即循環器のご専門の先生に治療をお願いすることになるでしょう。

次にこの手法に対する意見を述べた論文を紹介します。

1. なぜ尤度比が提案されたのか

- 臨床検査は、病気を診断するためのとても大切な手段です。最近の検査は技術が進んでいるおかげで、正確で確実な結果が得られるようになっています。

- でも、同じ健康の指標を測る場合でも、使う機械や方法が違うと、結果が別々の基準や単位で出てしまうことがあります。

- この問題を解決するために、「尤度比(LR)」という方法を使って、検査結果をもっとわかりやすくしようとする提案があります。

- 尤度比を使えば、異なる検査の結果を統一して理解しやすくなるだけでなく、検査の品質をしっかりと管理することもできます。

2. 尤度比(LR)の概念と歴史的背景

- LR(尤度比)というのは、病気がある人の検査結果の出やすさ(感度)と、病気がない人での検査結果の出にくさ(1−特異度)によって決まります。

- 約55年前に、感度や特異度、病気の発生率がわかっている場合に、検査結果がどう役立つかを予測する方法が考え出されました。当時は「陽性」や「陰性」といった簡単な結果に限られていました。後に、この方法は、検査結果の範囲に応じたLRも考慮できるように発展しました。

- LRを使って結果を表すことは、異なる単位や検査機関ごとに基準が違う検査結果をひとつにまとめて理解しやすくするのに役立つとされています。特に自己免疫の分野では、関節リウマチやセリアック病などの病気の診断に、結果の範囲ごとにLRが使われています。

- この考え方は、ANCA検査や抗核抗体検査など、さまざまな自己免疫検査の結果を統一するアイデアにつながり、検査結果に応じたLRを報告することがすすめられています。

3. 尤度比(LR)の活用に向けた提言

- ROC曲線に基づくLRの算出

- 検査の受信者操作特性(ROC)曲線は、LRを確立するための良い基盤となります 。

- ROC曲線では、検査結果間隔のLRは、その間隔の2つの終点間の曲線に対する対応する正割線の傾きによって与えられます 。

- 単一の検査結果のLRは、ROC曲線のその検査結果に対応する点における接線の傾きとして得られます 。

- AUCは検査の識別力を表現するため、検査製造者はROC曲線を公開することに高い関心を持っています 。

- LRによる臨床的解釈の向上

- LRは、鑑別診断において非常に有用な診断指標となります 。

- 例えば、抗核抗体(ANA)検査で異なる疾患に対して異なるLRが得られる場合、臨床医は他の臨床データから得られた疑念を評価できます 。

- LRを用いるもう一つの利点は、異なる技術、スケール、単位などの調和です 。

- 臨床医が単一のLRスケールを解釈する方が、異なる抗体価、単位/ml、ug/ml、mmol/lなどに慣れるよりも容易になります 。

- LRと診断確率の推定

- LRは、診断の確率を推定する直接的な機能を持っています 。

- ベイズの定理によれば、検査前オッズに検査結果のLRを乗じると検査後オッズが得られます 。

- 低い疑念には高いLRが必要であり、高い疑念には低いLRが必要となります 。

- LR値を検査機関が定量結果とともに報告することで、臨床医の直感的な診断推定は、特定の検査に依存せず一般的に適用できる新しい側面を獲得するでしょう 。

- LRを用いた品質管理

- LRは、外部品質管理にも適用できます 。

- LRを他の検査機関と比較することで、調和の改善につながる可能性があります 。

4. 結論

- LRという考え方は、検査の役立ち方を説明するのにいくつかの良い点があります。

- まず、検査結果の詳細な情報を提供してくれるので、結果を解釈する際に、異なる検査方法や機械を使った場合でも、一貫した見方ができます。

- これは、特定の病気の診断だけではなく、いろいろな病気を区別して診断するのにも役立ちます。

- また、この考え方は、検査の品質を外部で管理するときにも使える便利な方法です。

- 自己免疫を調べる血液検査でLRを使うことの良さは、専門家や医薬品会社に認められていて、国際的にも、ANCAという検査の結果をまとめる便利な手段として提案されています。

1件のコメント