手術紹介

頚動脈狭窄症

頚動脈狭窄症とは

頚動脈狭窄症の模式図

分岐部に強い動脈硬化を認めます。一部は潰瘍形成(穴が開く)を呈する。動脈硬化の塊や血栓が飛び散っています。また狭窄が強いため血流も悪くなっています。

頚動脈は脳動脈の元栓で、その起始部は動脈硬化が起こりやすく、脳梗塞の原因になります。頚動脈狭窄症では、溜まった動脈硬化の塊や血栓が脳動脈に飛び散って詰まる場合と、流れが悪くなり脳動脈に血流が十分に行かなくなる場合と、二通りの悪くなり方があります(図)。

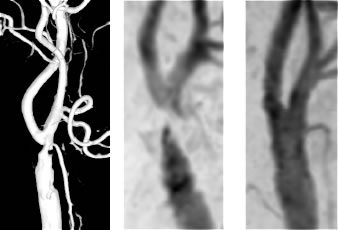

小さな動脈硬化のカスが飛び散って、脳動脈の一つ目の枝分かれである眼動脈に目詰りを起こす「網膜中心動脈閉塞症」という疾患は、時に一過性で症状が良くなってしまうことがあります。片方の目だけが「真っ暗」になり、数分後に元に戻ってしまう、というのが典型的な症状です。この様な場合、そのまま様子を見てしまう方もいらっしゃいますが、やはりきちんと原因を調べることが大切です。図2に示す症例は、一過性の症状で来院されましたが、当院での迅速な検査により高度頚動脈狭窄症を発見しました。将来の脳梗塞の危険性が高く、頚動脈内膜剥離術を行ないました。

頚動脈内膜剥離術は、既に起こってしまっている脳梗塞を改善させる治療ではなく、将来起こりうる脳梗塞に対する予防的治療です。狭窄度は80%程度で手術適応と一般には考えられています。もちろん、色々な状況によって手術適応は変わってきます。

網膜中心動脈閉塞症の1例

左:3次元脳血管撮影では分岐部に非常に細くなっています。

中:MRAでも同様の結果でした。

右:術後のMRAで、動脈硬化は摘出され血流が改善しています。

当院での治療の特徴

1. 頚動脈内膜剥離術

脳保護作用のある静脈麻酔で行います。手術中に脳の状況を把握するために各種モニターをセットします。動脈切開は、血液が流れた状態ではできないため、一定時間血流を遮断します。血流遮断をすると脳血流が低下して脳梗塞に陥ることがあるので、モニターが必要になります。

動脈硬化部位の剥離は慎重に行われます。動脈硬化部位を摘出後、血管の縫合は連続縫合で行います。切開したところをそのまま縫合しますが、再狭窄を予防するために人工血管を用いてパッチ縫合を行なっています。頚動脈内膜剥離術は顕微鏡を用いた直視下に行う手術ですので、術中に血栓や動脈硬化の破片が脳に流れていってしまう危険性は非常に少ないですが、一定の確率で術後脳塞栓症を発症することもありますので注意が必要です。

頚動脈内膜剥離術

左:摘出前。予定切開線を紫色に記しています。

中:動脈硬化部位の摘出中。黄色の脆い動脈硬化が認められます。

右:人工血管を用いてパッチ縫合しました。

術後1週間程度は厳重な血圧管理を必要としますが、これは「過潅流症候群」対策のためです。「過潅流症候群」は、脳血流低下に伴い脳血管が精一杯拡張して頑張っているところに、急に根元の狭窄が改善され大量の血液が流れることにより生じます。症状として頭痛、けいれん、不隠行動などが起こり、最も重症な場合は脳出血を起こします。頚動脈内膜剥離術を施行した患者の約0.5%前後に認められ、発症した場合の死亡率は50%という非常に厳しい合併症です。ただし、確実な術後血圧管理が施行されれば重篤な状態に陥ることはほとんど防げることが判っています。そのため少なくとも1週間は頻回な血圧測定を行い徹底した血圧安定化が必要です。

2. 頚動脈ステント留置術

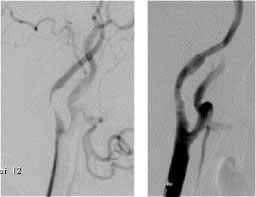

頚動脈ステント留置術

左:留置前 右:留置後

同じく頚動脈狭窄症に対するカテーテル治療も積極的に行なっています。

全身麻酔が困難な患者さんや、頚動脈内膜剥離術が難しい病変に対して施行しています。

頚動脈内膜剥離術との相補的な使い分けをすることで、安全性の向上を計っています。

まず、狭いところを医療用バルーンで押し広げ、ステントという金属製の筒を留置して再狭窄しないようにします。これら手技に伴って、脳に動脈硬化のカスなどが飛び散らないように、予め一番下流に虫取り網状の機械を設置します。この「カス取り網」の出現により、頚動脈ステント留置術の安全性は更に向上しました。

ステント留置術は、色々な道具・機械の進歩が目覚しい領域です。

我々もそれら新しい道具・機械の技術習得に日々努めています。