食品事業者等における食生活支援環境づくり

生活困窮者が健康を維持することは、

地域社会の健康寿命の延伸に寄与できる可能性がある

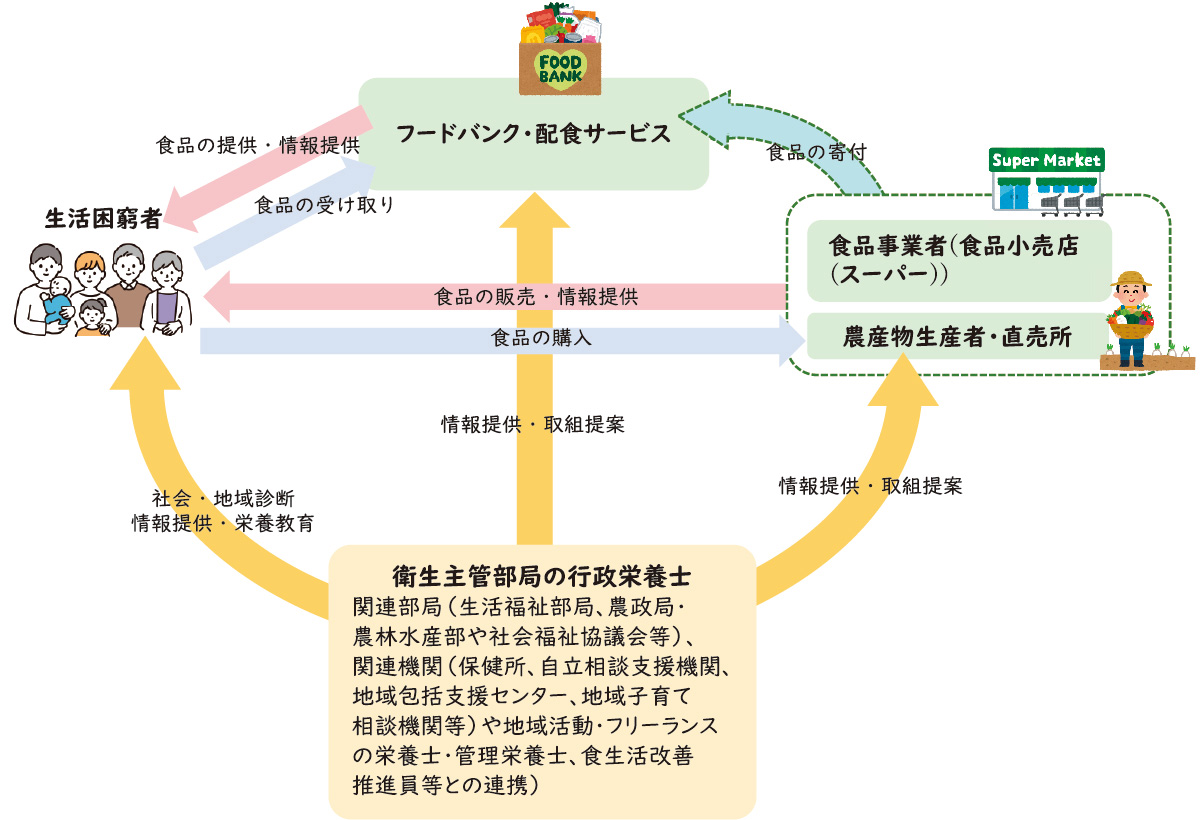

日本では、国民の6人に1人、子どもの9人に1人が相対的貧困状態です。貧困対策は健康の維持増進のためにも喫緊の課題となっています。そのため、野菜や果物等、健康に資する食品を支援していく必要があります。まず行政栄養士ができる食生活支援は、生活が困窮している人や地域の状況、ニーズを把握(社会・地域診断)することです。その後、地域資源(自助グループ)を活用しながら支援を行いましょう。地域において多様なサービスが連携し合い、包括的・継続的に対処することが重要です。

第3章は、食品関連事業者としてフードバンク、農業生産者や直売所、食品小売店の食環境づくりのガイドです。

行政栄養士に向けて

行政栄養士ができる食生活支援は、生活が困窮している人や地域、その状況、ニーズを把握(社会・地域診断)するところから始めましょう。地域資源(自助グループ)を活用しながら生活困窮者たちへの支援を行いましょう。

生活が困窮している人たちへの食生活改善支援

生活が困窮している人たちへの食生活支援は、いわゆる縦割り行政を超え、地域において多様なサービスが連携し合い、包括的・継続的に対処することが必要です。一方で、個人ごとに異なった問題を抱えているため、個別的な食生活支援も必要となります。

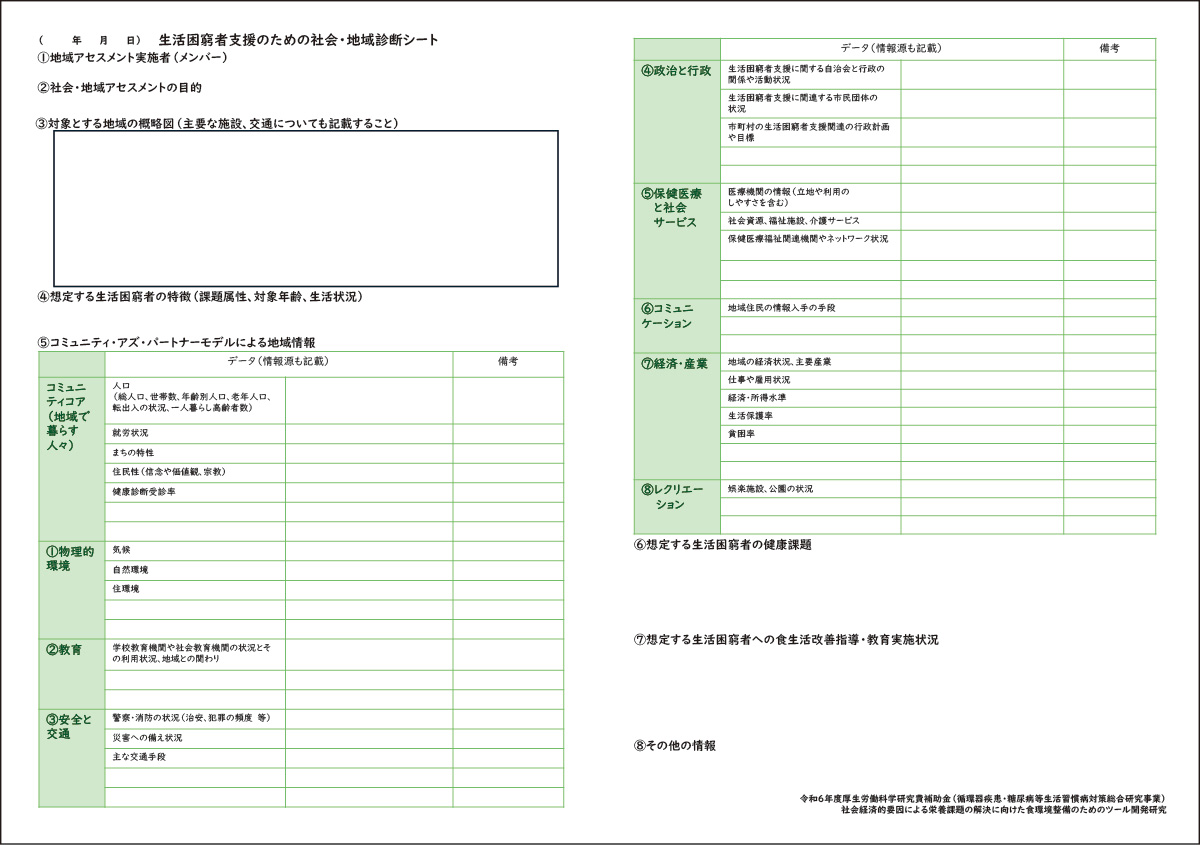

生活困窮者支援のための社会・地域診断シート

社会・地域診断時に活用できるシートです。

生活困窮者支援のための社会・地域診断シートを完成させ、アセスメントを実施しましょう。アセスメントでは、地域の強みや弱みをまとめ、地域の課題を明確化し、長期目標、中期目標、短期目標を設定していきましょう。

フードバンク等に向けて

フードバンク等で取り扱う食品について

フードバンクで取り扱う食品に可能な限り健康に資する食事を構成するための食品(野菜等)を含めることが生活困窮者の健康状態の維持向上や改善に寄与することにつながります。

食品寄付者へ働き掛ける時は、食品を寄付することについてのメリットについても説明しましょう。

取り扱い食品の現状

平成31年度持続可能な循環資源活用総合対策事業フードバンク実態調査事業の報告では、94団体中68%の団体が「提供される食品の質・種類が不十分」と回答しました。常温加工食品を取り扱っている団体が113団体中99%であったのに対し、農産物・米は81%にとどまっています。

日々の食事の栄養バランスを整えるために、フードバンク等で扱う食品に健康に資する食事を構成するための食品(野菜等)を含めることで、生活困窮者の健康状態の維持向上や改善に寄与することにつながります。

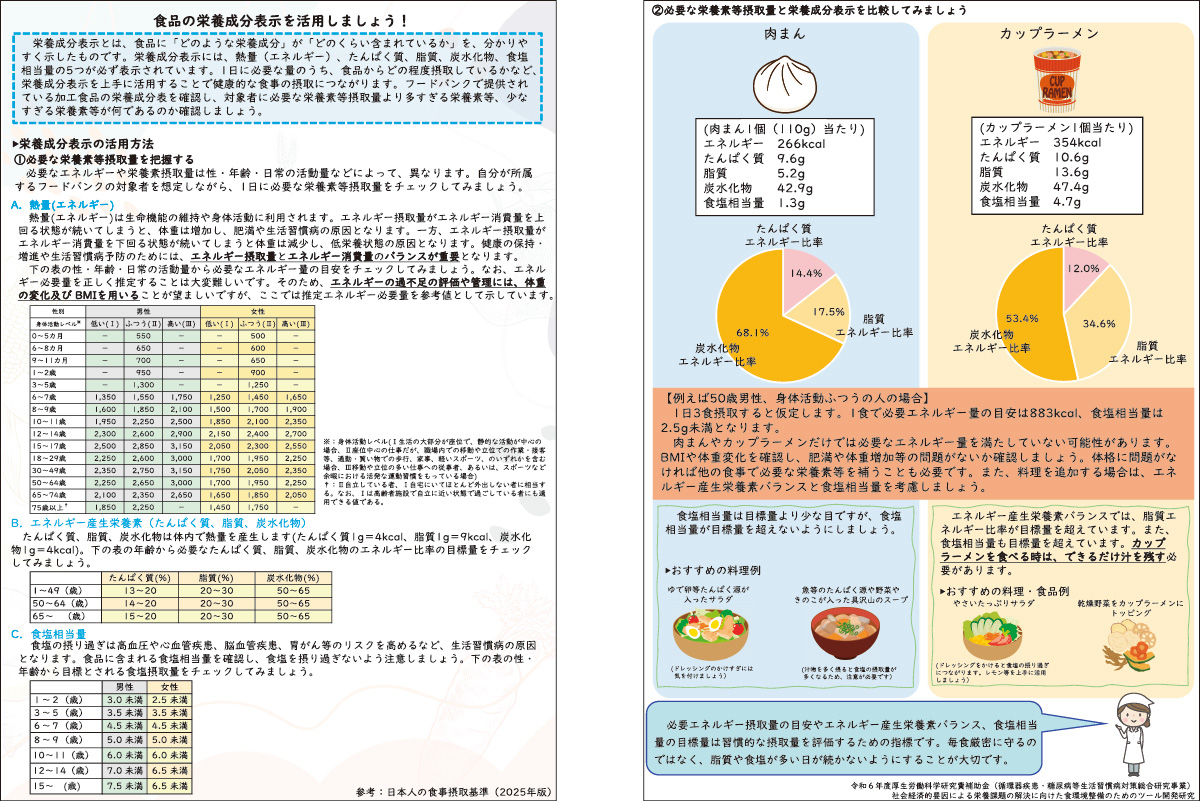

自分たちが取り扱っている食品をチェック

フードバンク等で取り扱っている加工食品の栄養価をスタッフが確認することを提案しましょう。その際、栄養成分表示の見方や活用方法も伝えましょう。スタッフに対して栄養教育を行うことにより、フードバンク等で取り扱っている食品を菓子に偏ることなく、健康に資する食事を構成する食品(野菜等)が多くなるといった、食品の質の向上につながる可能性も考えられます。

活用ツール

フードバンク等で取り扱っている加工食品の栄養価をスタッフに確認してもらう時に活用することができる栄養成分表示の使用方法を説明するためのリーフレットです。

フードバンク等を利用する人たちへの食生活支援

フードバンク等を利用する生活困窮者の食生活状況は多岐に渡るため、対象者の状況に応じて支援を検討する必要があります。

支援を行う時は、対象者の状況をアセスメントする必要があります。健康・食習慣気づきシートを活用すると生活困窮者の食生活の状況を把握しやすくなる等の情報を伝えることや最初からすべてを支援するのではなく、スモールステップを心がけることが大切であることをフードバンク等に伝えていきましょう。

活用ツール

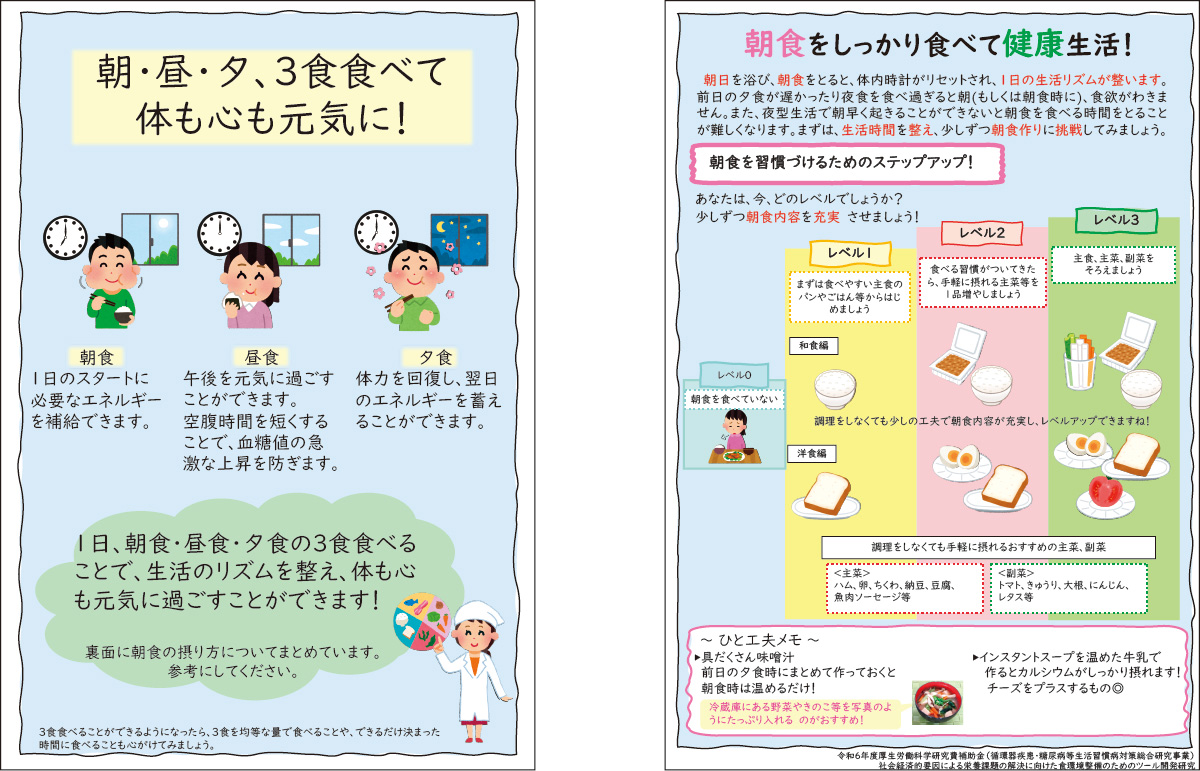

フードバンク等の担当者に、利用者へ情報提供を依頼する時に活用できるリーフレットです。

農産物生産者、直売所運営者に向けて

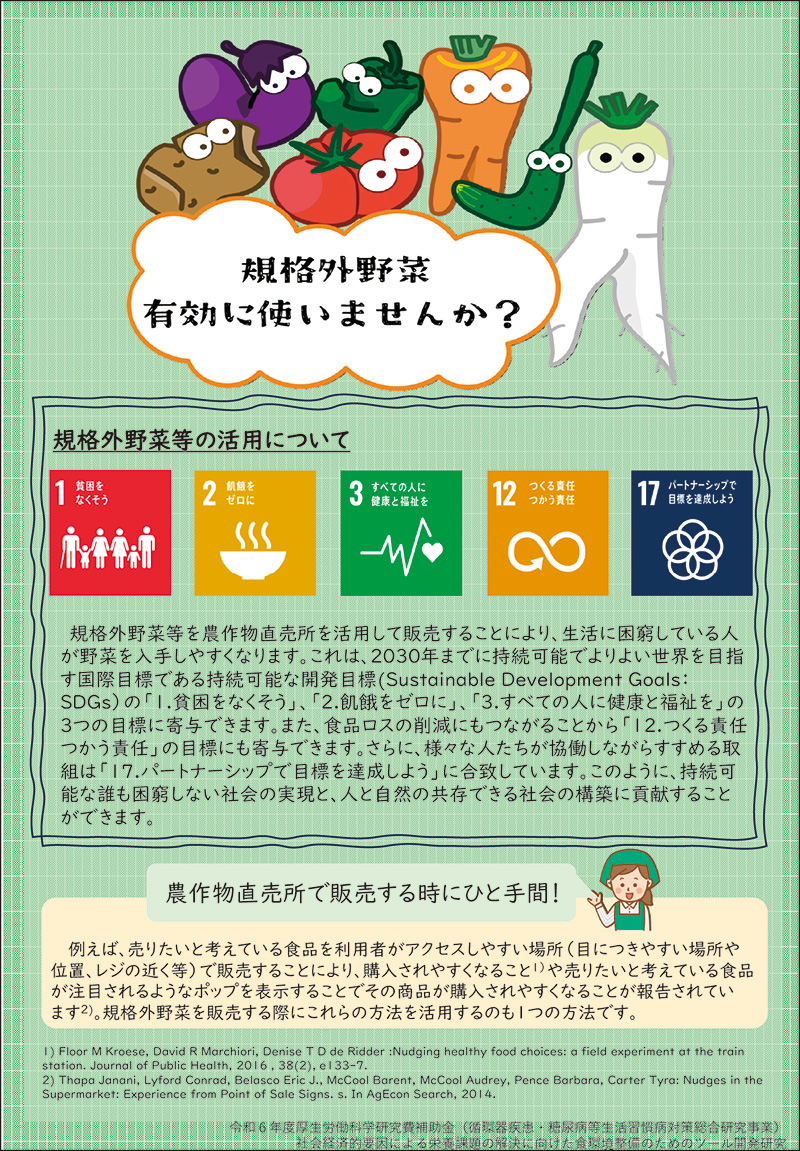

令和4年度の収穫量に対する非出荷量は13.3%であり、この非出荷量(規格外野菜を含む)を廃棄するのではなく、有効活用する必要があります。規格外野菜を活用することにより、生活困窮者への食支援につなげることができます。

規格外野菜等の活用法

規格外野菜等を活用する方法の1つとしては、フードバンクや配食サービス等へ農作物を寄付するという方法が挙げられます。フードバンク等を活用することのメリットは、①生活困窮者へ食品を提供することにつながり、生活困窮者が食事のバランスを整えることができる、②農産物生産者の社会貢献につながる、③食品ロス削減につながる、等が考えられます。

また、農産物直売所等を利用することも規格外野菜を有効的に活用できる手段です。農作物直売所を活用することのメリットは、①利用者がその地域で栽培されている農作物を学ぶ機会となる、②利用者がその地域で栽培された鮮度の高い食品を手に入れ、食べることができる(地産地消)、③農産物生産者の収益つながる、等が考えられます。

活用ツール

農産物生産者へ規格外野菜の活用を依頼する時にご活用いただけるリーフレットです。

食支援を行う時のステップ

農産物直売所は農産物生産者とその利用者が交流し、学ぶ場になり得る等、様々な可能性を秘めています。食支援は利用者の状況に応じて、スモールステップで実施していきましょう。

農作物直売所で教育を実施する時には、①その地域で収穫される地場産物の紹介(鮮度、旨味)、②農作物直売所で地場産物を購入する意義、③地場産物の調理方法、④野菜や果物を普段の食事に取り入れる重要性、⑤(規格外の農作物を販売している場合)規格外の農作物と規格内の農作物の栄養価に違いはなくおいしく食べることができること等、利用者へ伝えることも農産物生産者、直売所運営者に対して、提案しましょう。

活用ツール

直売所で配布することを想定したリーフレット(レシピ)です。各レシピの上部に使用する調理器具をイラストで示しています。対象者の状況に応じて活用するように提案してください。また、地域の特産物を活用したレシピや減塩レシピ等を提供し、利用者へ配布するように提案を行っていきましょう。

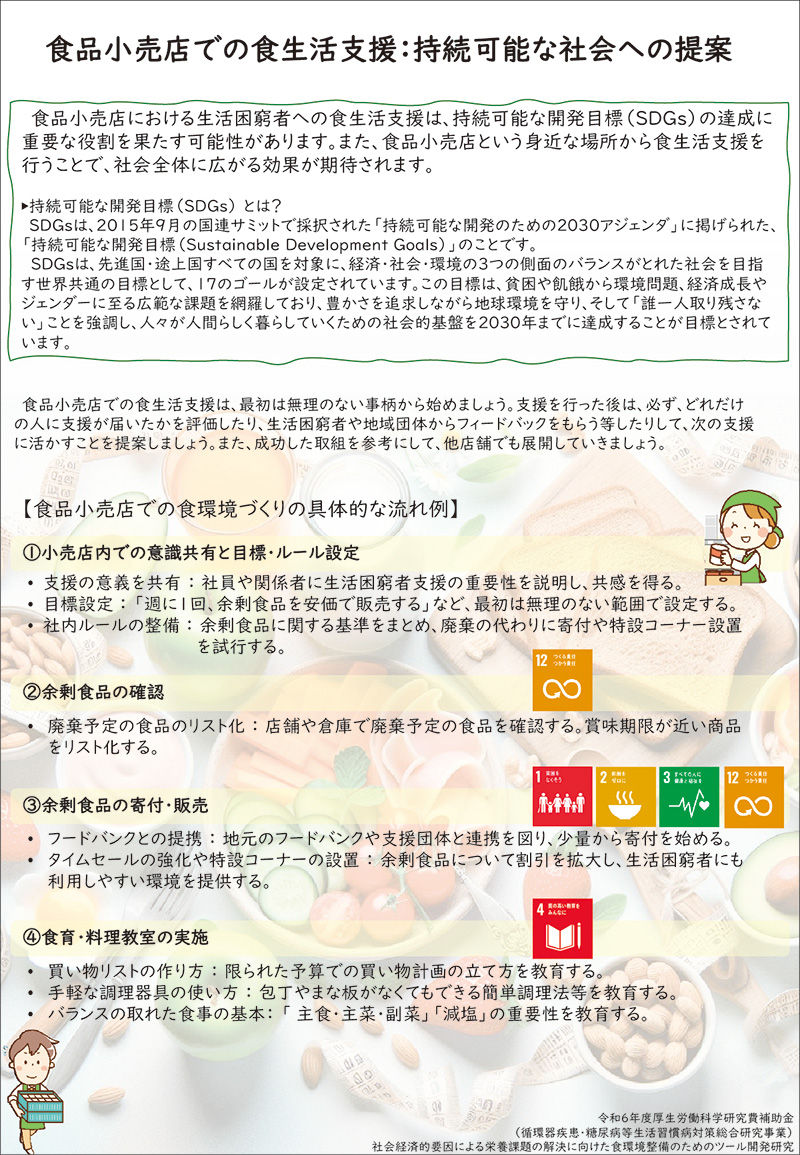

食品関連事業者に向けて

食生活支援を持続可能な取組とするためには健康に資する食品を消費者が購入しやすい食環境づくりをすすめる必要があります。

食品小売店が無理のない事柄から始め、どれだけの人に支援が届いたかを評価し、生活困窮者や地域団体からフードバックをもらう等したりし、次の支援に活かすことを提案しましょう。

食品小売店が生活困窮者の食生活支援を行う意義

食品小売店は地域に密着した存在であり、小さな取組でも多くの人々の食生活を改善する力を持っています。

食品小売店が生活困窮者への食生活支援を行うことは、生活困窮者の健康に資する食品を選択することができる食環境を提供することにつながります。また、健康に資する食品を選択し、摂取することで、生活困窮者が健康を維持することにもつながります。

活動が持続可能な取組となるように食生活支援をビジネスモデルの一部として組み込むことも提案していきましょう。

活用ツール

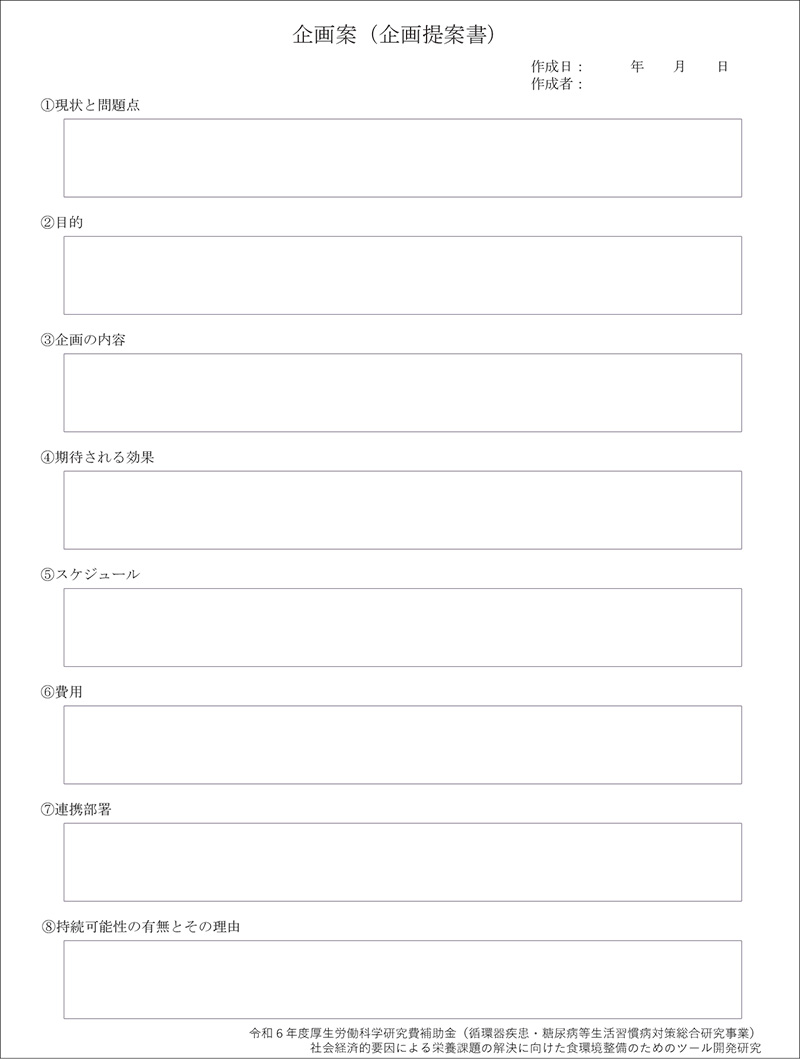

食品小売店(スーパー等)のスタッフが、自分の店舗で生活困窮者へ食生活支援の企画立案をする際に使用していただける企画案(企画提案書)のフォーマットです。以下、各項目に書く内容です。フォーマットの使用をスタッフに勧める際は、以下の通り、各項目の書き方も伝えていただけるとスタッフが記述しやすくなります。

「①現状と問題点」には、地域住民(生活困窮者含む)の現状やその問題点について記述しましょう。

「②目的」には、①を受けて、今回提案する企画の目的を記述しましょう。

「③内容」には、具体的な企画内容を記述しましょう。ここは、誰が(どの部署が)/ターゲット/どのように支援するのかを具体的に記述することがポイントです。

「④期待される効果」には、この企画を実施することによりどのような効果が見込めるのか記述しましょう。

「⑤スケジュール」には、実現可能性を考えた期間を記述しましょう。

「⑥費用」には、初期費用や運用費用等の概算も含めて記述しましょう。企画案を持ち寄り、店舗で実施可能な取組みについて話し合い、店舗利用者への食生活支援を実施していきましょう。

「⑦連携部署」には、この企画を実行するにあたり、連携する必要がある部署を記述しましょう。

「⑧持続可能性の有無とその理由」には、この企画が持続可能な取組みであるかの有無となぜそのように考えたかの理由を書きましょう。