自治体での食生活支援環境

フォーマルとインフォーマルによる

生活困窮者・生活保護受給者への健康・食支援

社会経済的地位の低さは、喫煙や過剰な飲酒など健康リスクのある行動につながります。また、主食の摂取量が多く、野菜、果物、魚の摂取量が少なくなる傾向があります。生活保護受給者には被保護者健康管理支援事業がある一方、生活困窮者には同様の事業がない中で、自立相談支援事業と併せた健康増進が勧められます。具体的には、相談支援の窓口から健診事業等既存の健康支援事業につなげていく上で、フォーマル(行政など)とインフォーマル(ボランティア、NPOなど)の2つの支援が軸になります。

第1章は、自治体にある既存の制度や事業の中で、行政栄養士が効果的に食生活支援を行うためのガイドです。

市町村の行政栄養士のためのガイド

主に市町村の行政の栄養専門職(以下、「行政栄養士」)が、衛生主管部局※、また福祉系の福祉事務所、社会福祉協議会等の事業所のスタッフと協働して、自治体にある既存の制度や事業の中で、効果的に健康・食生活支援を行うためのガイドです。

※衛生主管部局とは健康診査・健康相談・健康教育等を実施する部局を指します。

ガイドで支援する『支援対象者』

支援対象者とは生活困窮者と生活保護受給者の方です。

この方たちは、社会から孤立しがちで、健康無関心層の割合が高いとされます。

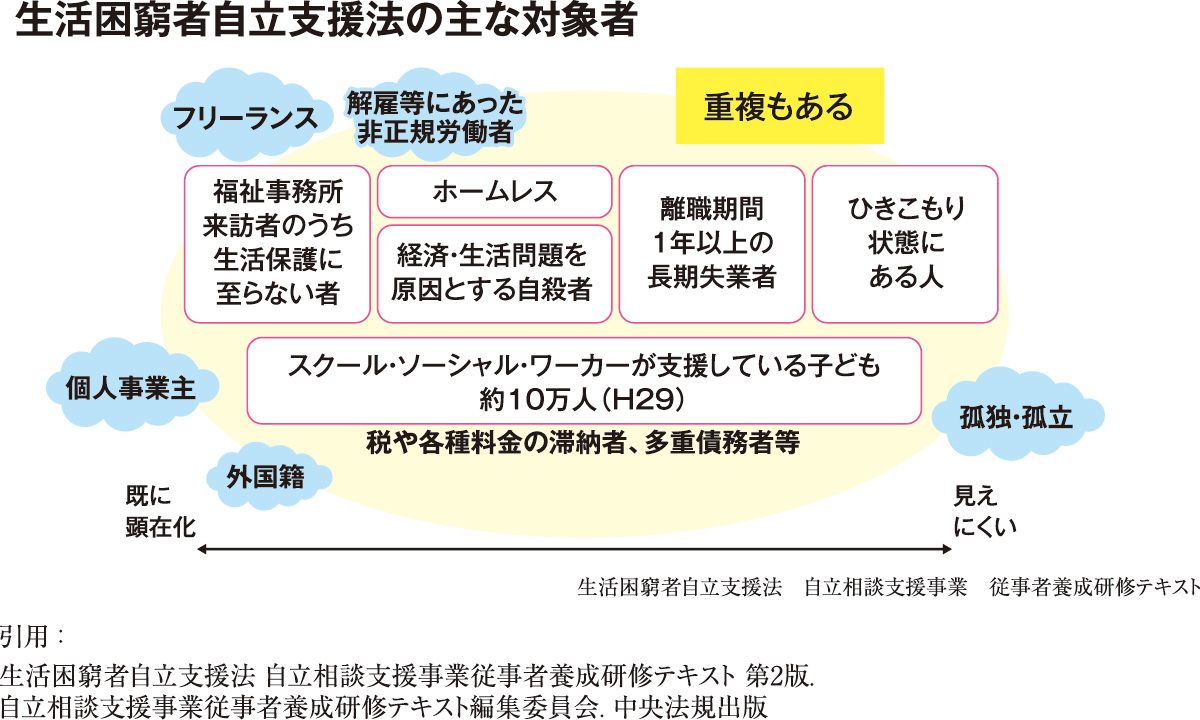

生活困窮者は福祉事務所来訪者のうち生活保護に至らない者など、すでに顕在化している場合とひきこもり状態にある人のように見えにくい場合があるとされています。

支援対象者の健康・食生活支援状況

2023年1月に生活保護受給者を支援する福祉事務所、生活困窮者を支援する社会福祉協議会にアンケートを実施しました。

回収数は、生活保護受給者支援を行っている福祉事務所1,250団体中491団体(39.3%)、生活困窮者自立相談を行っている社会福祉協議会612団体中自立相談233団体(38.1%)、就労支援102団体(16.7%)、家計改善158団体(25.8%)でした。

『健康・食習慣気づきシート』について

『健康・食習慣気づきシート』は福祉事務所、社会福祉協議会が窓口で確認はされていましたが、シートに記載していない項目、かつエビデンスのある質問項目を使っています。項目には健康状態、飲酒・喫煙、睡眠時間、朝食摂取状況、菓子・菓子パン摂取頻度等が入っています。

支援対象者本人に『健康・食習慣気づきシート』をチェック、健康・食習慣の振り返りをしてもらいます。さらに福祉事務所・社協の相談支援スタッフに『健康・食習慣気づきシート』で健康問題のありそうな支援対象者を行政管理栄養士・衛生主管部局につないでもらい、『健康・食習慣気づきシート』を使い、健康支援のPDCAサイクルを回す流れを考えていきます。

シートの使い方と流れ

『健康・食習慣気付きシート』の理解のために、まずは行政栄養士の皆さんも自分の振り返りとしてチェックしてみてください。悩まずに答えやすい質問にしています。また、本人用も確認してみてください。指導用は支援対象者がチェックしたシートをもとに、行政栄養士がさらに生活状況の聞き取りを行い、指導につなげられるように構成されています。

行政栄養士・衛生主管部局の支援

『健康・食習慣気づきシート』を活用し、生活困窮者・生活保護受給者の健診・保健指導を増やす、健康教室へつなげるなどの健康・食生活支援をスタートするキーパーソンは衛生主管部局の行政栄養士です。

行政栄養士は、生活困窮者・生活保護受給者と接点のある課、部局(子ども家庭課・高齢福祉課)と生活困窮者・生活保護受給者の健康・食生活支援の理解を得ましょう。

福祉事務所・社協の生活困窮者・生活保護受給者相談支援を行っているスタッフに『健康・食習慣気づきシート』を使ってもらい、健康・食生活支援の気になる人を衛生主管部局の行政栄養士につないでもらいます。

福祉事務所・社協での活用方法の例

福祉事務所・社協の相談窓口で、相談支援に関わるスタッフが普段の相談業務のなかで、支援対象者に『健康・食習慣気づきシート』の記入をお願いすることが可能か確認します。

相談支援に関わるスタッフが、支援対象者に同意の上、『健康・食習慣気づきシート』をスキャン等で保存してもらう流れが勧められます。

支援対象者には『健康・食習慣気づきシート説明本人用』をお渡ししてもらい、生活の振り返りもお願いしてみます。

生活・食生活で気になる場合(健康上問題になりそうな場合)、衛生主管部局に所属する行政栄養士による健康・食生活相談につないでもらう流れを検討してもらいます。

健診受診勧奨を行う際、話の切り口として『健康・食習慣気づきシート』を支援対象者に記載をしてもらい、そこから生活の振り返り、健診受診の必要性の話につなげていきます。健診受診につながらなくても、支援対象者に対して、なにかしらの健康・食生活支援につなげるきっかけになると考えます。

健康無関心期への健康・食生活支援

生活困窮者・生活保護受給者は健康に対して無関心な割合が高いと報告されています。生活支援のなかで生活リズム、食習慣の改善の重要性を伝えます。

本人の相談支援等に来ている理由を理解し、信頼関係をつくることからはじめます。初回面談等は福祉事務所・社協の相談支援スタッフにも同席をお願いします。

本人が健康・食習慣相談に負担を感じない、メリットを感じることが大事です。自炊の開始が難しそうであれば、地域食堂・フードバンク等を活用しながら、健康的な食事選択を勧めていきます。(第3章参照)

健康無関心層への情報提供

睡眠、朝食の大切さを書いたまんがです。まずは支援対象者にみてもらうことが勧められます。

健康への関心が高まった時の健康・食生活支援

仕事への意欲などをきっかけに健康への意識が向くこともあります。

健診受診のメリットを改めて伝え、勧めてみましょう。受診後の保健指導まで受けられる流れを支援対象者に伝え、健診結果後の保健指導の面談の約束もしましょう。

健康・食習慣の中で支援対象者の自炊の支援は生活リズムをつくる、野菜摂取量の増加などのために勧められます。電子レンジを使った簡単なレシピの紹介などからの開始が勧められます。

カット野菜を使った簡単レンジレシピ

他部署・他団体との連携と健康・食生活支援

各組織内の連携強化は、外部組織との連携強化につながる可能性がみえてきています。

福祉事務所では被保護者健康管理支援事業開始により、医療系の専門職との連携がはじまっていることが本研究調査からもみえてきました。

行政栄養士の他部署、他団体との連携は地域の健康・食生活課題の対策のために勧められます。成果の見える栄養政策を推進するために行政栄養士として必要なスキルとして、他部署等に積極的に相談・提案するスキルが必要とされています。

他団体との連携状況

今後連携を検討したい団体 福祉事務所、社会福祉協議会の全国調査を実施しました。

この調査から、健康づくり担当課、健診担当課、主治医、クリニック等と連携が必要と考えている団体が多いことが分かりました。