胎児性腫瘍 embryonal tumors

- 小児の脳に発生する悪性脳腫瘍の総称です

- すべてWHO グレード4です

- 例外もあり,CRINETは良性腫瘍のようなものです

- 髄芽腫 medulloblastoma と AT/RT が代表格です

- 他のものは無視していいくらい稀です

- 2016年に分類が変わって,PNET ピーネット という病理診断名が無くなりました(混乱!)

- 2016までは,胎児性腫瘍の大部分がCNS-PNETという病名で臨床研究されていたので,医学情報はPNETとして蓄積されています,まだ2016年以前の知識が捨てられません

- 治療法を選ぶための過去の文献はPNETを読まなければ出てきませんから,2016年までの知識は下の方に書いておきます

- 松果体芽腫 pineoblastomaは,胎児性腫瘍ですが松果体部腫瘍に分類されます

2021年WHO分類

髄芽腫とAT/RTは別ページに書いてあります,クリックすると詳細に飛びます

髄芽腫 Medulloblastoma (grade 4)

髄芽腫,遺伝子異常が特定されたもの

Medulloblastomas, molecularly defined 遺伝子診断がなされたもの

Medulloblastoma, WNT activated

WNT activatedは治りやすいのですが,グレード4です

Medulloblastoma, SHH activated and TP53 wildtype

Medulloblastoma, SHH activated and TP53 mutant

Medulloblastoma, non-WNT/non-SHH

髄芽腫,組織診断のみによるもの

Medulloblastoma histologicaly defined (grade 4)

髄芽腫以外の胎児性腫瘍 other CNS embryonal tumors

非定型奇形腫様/ラブドイド腫瘍 AT/RT

Atypical teratoid/rhabdoid tumor (grade 4) AT/RT (グレード 4)

Cribriform neuroepithelial tumor CRINET

多層性ロゼットを有する胎児性腫瘍

Embryonal tumor with multilayered rosettes ETMR (グレード 4)

中枢神経芽腫 FOXR2-activated

CNS Neuroblastoma, FOXR2-activated (グレード 4)

CNS tumor with BCOR internal tandem duplication (グレード 4)

CNS embryonal tumour (グレード 4)

特定の遺伝子異常が同定できないもの,かつてのPNETの概念に近いものです

実はこれが一番多い!

その他,遺伝子診断されるものに,CNS Ewing sarcoma with a change in the CIC gene,CNS high-grade neuroepithelial tumor with a change in the MN1 geneなどがあります

以下は各論です:髄芽腫とAT/RTは別ページに書いてあります

多層性ロゼットを有する胎児性腫瘍

Embryonal tumor with multilayered rosettes ETMR

- これらは古い病名ですが同義のものです,全て同じ腫瘍

- ETANTR embryonal tumor with abundant neuropil and true rosettes

- CNS PNET primitive neuroectodermal tumorの一部

- ependymoblastoma 上衣芽腫

- medulloepithelioma 髄上皮種

大まかなこと

- 2000年にはじめて記載されました

- すごく珍しい乳幼児にできる悪性脳腫瘍です

- 水頭症で発症することが多いです

- 年齢中央値は2歳で,ほとんどが4歳未満です

- 大脳,脳幹部,小脳どこにでも発生します

- 胎児性脳腫瘍の中でも,治療抵抗性で予後が極めて悪いものです

- PNETやAT/RTととても良く似た臨床像を示します

- 生存期間中央値は1年未満の報告が多いです

- 5年全生存割合は25%ほどです

- MRI上での特徴は,浸潤性の増殖を示すびまん性胎児性腫瘍とは異なり, ETMRは塊となって周囲の脳を圧迫するように増大します (Amamek D 2013)

- 確立された治療法はありません

- でも,治療は手術後にすぐに計画して開始します,分子病理確定診断を待ってはいけません

- なぜなら2−3週間のうちに取り返しがつかないくらい進行してしまうからです

- 25%ほどで髄液にのって播種転移しています

- でも,他の胎児性脳腫瘍 (髄芽腫,AT/RT) よりは播種性格は低いといえます

- ですから局所制御を目的とした治療選択がなされます

- 初発時から播種があると治療適応がなくて,緩和ケアのみをします

- 通常化学療法ではコントロールができません

- 治癒可能と考えられる治療 curative intent を受けられた子供で,全生存期間は,2年で29%,4年で27%という多数例報告があります

- 精一杯の治療ができても4人のうちの3人は4年以内に命をなくします

- 手術で全摘出できて,術後に大量化学療法と放射線治療が可能であった子供での長期生存の報告があります

- WHO基準に従って,C19MC増幅を調べるのに1ヶ月も時間をかけていると,手術後残存腫瘍の急激な増大に遭遇することがあります

画像診断

- 悪性神経膠腫の特徴を示す画像所見です

- 腫瘍内出血,多房性のう胞をみることがあります

- 周囲脳浮腫が強いことが多いです

- MRIT1強調画像で低信号,T2で高信号

- ガドリニウムで部分的に増強されます,全く増強をみないものもあります

- 細胞密度が高いのでCTで高密度,MRSでcholineが高くなります

- 鑑別対象は,AT/RT,膠芽腫,退形成性上衣腫,他の胎児性腫瘍です,後頭窩であれば髄芽腫です

2021 WHO 診断基準

- ETMRは,C19MC amplificationがあるものと定義されました

- ETMRと組織診断だけで判断されるものは,embryonal tumor with multilayered rosettes, NOS と診断して記載し治療します

- 病理は難しいので英語の記述を借りると,This tumor has features of ependymoblastoma and neuroblastoma, demonstrating areas of fine fibrillary neuropil intermingled with ependymoblastic rosettes and zones of undifferentiated neuroepithelial cells

- 他の胎児性腫瘍との大きな鑑別点は,striking abundance of neuropilです

治療

- まず,手術全摘出できないと救命できる確率はとても低くなります

- 進行が極めて早い腫瘍なので,組織診断で術後治療を開始します

- 分子診断を待ちません,ETMR NOSとして治療開始をします

- 播種しているものでは治療適応となりません

- 大量化学療法をまず検討します

- 大脳発生であれば局所放射線治療を積極的に考慮します

- その後に,alterations of the C19MC microRNA locusの結果を見て確定診断するというのが,現時点では妥当な臨床的対応です

髄上皮種 medulloepitheliomaと類上衣芽腫 ependymoblastoma

- ETMRに所属する胎児性腫瘍ですがC19MCの変異がありません

- 胚神経管の神経上皮細胞に類似する未分化細胞がシート状,管状,索状に配列します

- 無視していいほど稀な腫瘍です

文献

ETMRの大規模共同研究

Clinical phenotypes and prognostic features of embryonal tumours with multi-layered rosettes: a Rare Brain Tumor Registry study

159例の臨床経過分析です。年齢中央値は26ヶ月 (18-36ヶ月)。他の胎児性脳腫瘍に比べれば転移は少なく,128例中34例 (27%)に生じていました。154例中84例 (45%)が大脳,70例は他の部位でした。Hallmark C19MC alterationsは91%にみられ,9%はETMR NOS (not otherwise specific)でした。治癒可能と考えられる治療 curative intent を受けられた子供で,6ヶ月無増悪生存割合は57%,2年割合は31%でした。全生存期間は,2年 29%,4年 27%でした。生存例に関連した要素は,転移がない,脳幹部以外,全摘出例,大量化学療法,放射線治療でした。放射線治療を加えない通常化学療法を受けた例での2年全生存割合は0%でした(たとえ全摘出できていても0%)。一方,全摘出を受けた後,放射線治療をせず大量化学療法施行例では21%でした。全摘出を受けて,大量化学療法と放射線治療を受けた患児の2年無増悪生存割合は66%で,亜全摘出で44%でした。これらのmultinodal therapyは patient-specific risk featuresに応じて決められるもの tailored therapy でした。

ETANTRの剖検例

Adamek D: Embryonal tumor with abundant neuropil and true rosettes: an autopsy case-based update and review of the literature. Childs Nerv Syst, 2013

MRI所見がDIPGに酷似した脳幹部 ETMRの症例報告です。浸潤性格を示さず,塊 expanding massとしての増殖が特徴だとしています。

LIN28A抗体で診断ができる

Korshunov A, ey al.: LIN28A immunoreactivity is a potent diagnostic marker of embryonal tumor with multilayered rosettes (ETMR). Acta Neuropathol 124: 875-881, 2012

LIN28AがETMRの特異的な分子マーカーであるとの報告です (The encoded protein binds small RNA and has been implicated in stem cell pluripotency, metabolism and tumorigenesis. ) LIN28A特異抗体での染色では,ETMR37例の全ての検体で強い染色性が得られた,一方,50例のAT/RTでは6例で部分的な染色が得られたのみでした。800例の小児脳腫瘍で検索されましたが他の腫瘍型では陽性例がなかったとのことです。

長期生存例

Manjila (2011) は治療後7年の生存例を報告しました。4歳の時に発症して,右の頭頂葉腫瘍であったので幸いにも手術で全摘出できています。上矢状洞壁に浸潤があったとの記載があります。脳脊髄照射 (6 weeks, with 36 Gy) と腫瘍床には55.8 Gy,化学療法はChildren’s Cancer Group Protocol 99701が使用されました。具体的には,The patient received carboplatin at the maximum tolerated dose (cumulative dose 1050 mg/m2) and vincristine concurrently with radiation therapy. This was followed by cis-platinum (cumulative dose 450 mg/m2), vincristine (cumulative dose 30 mg/m2), and cyclophosphamide (cumulative dose 11.5 mg/m2) over a period of 6 months (Arm B).

この患児が長期生存できた理由は,手術で腫瘍が完全摘できたことと,ETMRとしては放射線治療ができる年長児であったこととです。この化学療法の有効性のためであったとは考えづらいです。

CRINET cribriform neuroepithelial tumor

- 大きくて境界明瞭,のう胞形成を含む脳室内腫瘍として知られています

- cribriformというのは篩状の、ふるいのようなという意味です,

- ラブドイドの組織像を示さないけれども,INI1蛋白欠失(SMARCB1不活化)があるものです

- 乳児と幼児の腫瘍ですが,極めて稀で少数の報告しかありません,男児に多いです

- 胎児性腫瘍に分類されるのですが,AT/RTとは異なり比較的予後が良いグレード2に近いものとして知られます

- 乳幼児のために手術は難しいのですが,可能であれば全摘出をめざします

- 治療に反応して10年以上の長期生存も期待できるので,初期治療はあまり侵襲の大きいものにしないことが肝要です

- AT/RTのvariantとも考えられています

- 病理では,柵状、索状、篩状の上皮様配列を示し (cribriform strands, trabeculae) EMA positiveです

CNS NB-FOXR2 FOXR2活性化がある中枢神経芽腫

- 脳のどこにでも発生しますが,髄膜発生の報告も少なくありません

- 脳の胎児性腫瘍の10%ほどが,ROXR2遺伝子に変異のあるCNS neuroblastomaです

- forkhead box R2 (FOXR2) 遺伝子の過剰発現があります

- かつては,CNS-PNETあるいは単に脳の神経芽腫 neuroblastomaと呼ばれました

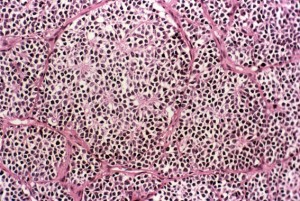

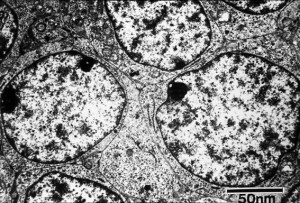

- 病理組織像は,小さな円形核の細胞 small round cell tumor,細胞密度が高く,核分裂像が多数みとめられる悪性腫瘍と捉えられます

- 放射線化学療法が有効で治療反応性が良い胎児性腫瘍です

- 脳脊髄照射と局所照射を行い化学療法を加えるのが標準的な治療です

- 5年全生存割合は80%以上になるので,治療を加える時には晩期障害も考慮に入れて救命しなければなりません

- 標準リスク群に用いられる脳脊髄照射は軽減されなければならないと考えられています

中枢神経 神経節芽細胞腫 CNS ganglioneuroblastoma

- ganglioneuroblastomaは副腎の腫瘍です

- まれに脳にも発生しますが,症例報告もほとんどないというような頻度です

- 5歳以下に発生するグレード4の悪性腫瘍です

- MIBG (metaiodobenzylguanidine) scanで,全身転移を調べます

- 治療方法は確立されていません

- 可能であれば手術で全摘出して,術後に放射線治療が必要となります

- 化学療法はの有効性は低いとされています

- 未分化な神経外胚葉細胞(胎児性腫瘍細胞 embryonal cells)で構成されます

- 神経細胞 neurocytes あるいは神経節細胞 ganglion cells を含むのが特長です

- dystrophic ganglion cellsが優位な中でも,未分化な神経芽細胞には核分裂像とapoptotic bodis が目立ちます

- 神経細胞への分化度はさまざまで2核の神経節細胞の集簇が特徴であり,Hormer Wright rosettes, palsading pattern, 顆粒状石灰化を伴う壊死像がみられます

- MIB-1染色は未分化細胞の部分に高く,神経分化がある部分には疎となります

BOCR遺伝子内縦列重複を伴う高悪性度中枢神経上皮性腫瘍

CNS High-grade neuroepithelial tumor with BCOR internal tandem duplication

CNS HGNET-BCOR ex15 ITD

- 小さな子供の大脳半球と小脳半球に発生する腫瘍です

- かつてPNETと呼ばれていた腫瘍に属しています

- 肉腫 sarcomaあるいは間葉系腫瘍 mesenchymal tumor という性質を有する悪性脳腫瘍です

- 発症時に,境界が明瞭なとても大きな腫瘍として発見されます

- MRIで内部はまだらで,斑があるようにガドリニウム増強され,拡散強調画像で低信号の部分を含みます

- 病理組織では,のう胞が少なく,神経膠腫のように繊維性で,血管周囲偽ロゼット形成 perivascular pseudorosettesがあり,壊死 palisading necrosis が混在します。微小血管増生がなく,GFAP, synaptophysinが陰性で,Olig2とNeuNはときに強い様々な染色性を示し,核に強いBCOR陽性を認めます。

- 退形成性上衣腫に似ている光顕所見であると言えます

- 脳脊髄照射が用いられることが多いですが,小さい子供なので放射線障害が避けられません

- 腎臓のclear cell sarcomaや軟部組織のundifferentiated round cell sarcomaと同じタイプの腫瘍ですから,化学療法はそれに準じて利用されることがあります

- 治療抵抗性で予後は極めて悪いのですが,長期生存例の報告もあります

文献

CNS NB-FOXR2の予後は良い

von Hoff K: Therapeutic implications of improved molecular diagnostics for rare CNS-embryonal tumor entities: results of an international, retrospective study. Neuro Oncol 2021

異なった母集団なのですが,PNETと診断された302例とCNS NB-FOXR2と診断された66例,計368例のメチレーションプロファイルが解析されました。PNETとされたものでCNS NB-FOXR2であったものは36例(12%)でした。CNS NB-FOXR2の5年無増悪生存割合は63%,全生存割合は85%でした。脳脊髄照射と局所照射と化学療法が加えられた例では42例中の35例が再発無しに生存していました。長期生存が期待できる胎児性腫瘍なので,晩期障害を考慮に入れた初期治療の軽減が必要だと結論しています。

ここから下は過去のPNETの古い知識ですから,必要ありません

CNS PNET (primitive neuroectodermal tumor)

2015年以前のものですが捨てられない知識

- 2015年以前には,原始神経外胚葉腫瘍 (primitive neuroectodermal tumor)は,PNET(ピーネット)と呼ばれる診断名がありました

- 髄芽腫がテントの下の小脳から発生するのに対して,PNETはテントの上の大脳から発生するからテント上PNETと呼ばれたこともあります

- 髄芽腫よりさらに悪性度は高いです

- 胎児期に脳を作る細胞のもとになっている細胞から発生すると考えられています

- とても小さい子供(5歳以下)の大脳から発生する腫瘍です

- 頭蓋内圧亢進症状という頭痛や嘔吐,意識障害(反応がにぶい)で発症することが多いです

- 発症した時にはすでに巨大な腫瘍になっていることが多いです

- 髄液にのって脳の他の部分や脊髄に転移(髄液播種)すると助かる望みは少ないです

- 診断はMRIでしますが,最初から必ず脊髄の方も調べなければなりません

2018年時点での捉え方

Hwang EI, et al.: Extensive Molecular and Clinical Heterogeneity in Patients With Histologically Diagnosed CNS-PNET Treated as a Single Entity: A Report From the Children’s Oncology Group Randomized ACNS0332 Trial. J Clin Oncol. 2018

過去にPNETとして臨床試験された例を分子診断してみると,胎児性腫瘍/松果体芽腫と診断できるものの5年全生存割合は78%,高悪性度グリオーマ high-grade gliomaと分子診断できるものでは12%であったとのことです。

PNETという組織診断群からhigh-grade gliomaというものを除けば,予後は期待できるという結論です。

supratentorial PNET テント上の胎児性腫瘍が捨てられた理由

PNETは,未分化な小型細胞 small round cells、あるいは異型性の強い核を有する細胞が、密に増殖して増殖能 (分裂像,MIB) が異常に高い大脳腫瘍の総称とされました。この中には,高悪性度グリオーマで長期生存がほとんど望めない腫瘍や神経芽腫がかなりの頻度で含まれていたました。化学療法感受性が高く治るケースもあったのです。グリオーマへの分化が見られ核異型性が高いものはより治療抵抗性という性質があります。大脳PNETの診断名の下で,神経芽腫と膠芽腫が混在して治療されていたということです。

治療は

- 残念ながら小児脳腫瘍の中でも悪性度が高くて治療も難しいものです

- でも助かるチャンスはあります

- とても早く進行しますからまず治療を急ぎます

- 世界的にも確立された治療方法(標準治療)はありません

- 治療はそれぞれの子供の年齢と腫瘍の場所で違いますし,ものすごく複雑です

- ですから治療は個々の患者さんでテイラーメイド(いろいろ)になります

- まず手術でできるだけとりますが,すごく出血するから小さい子供には危険が大きくて,このような腫瘍に慣れた脳外科医にしかできません

- 2018年時点では,膠芽腫に近い像を呈するものと神経芽腫に類似する小型細胞で形成されるものとでは,治療方法がかなり異なるので,病理診断を確実に行います

- 核異形成(退形成)の強いものは膠芽腫に準じて,小型円形核を主体とするものは髄芽腫に準じて治療します

- 手術のリスクが高いと判断すれば,先に化学療法(制がん剤)で小さくしてから摘出する方法もあります,でも残念ながら制がん剤が効くことは多くありません

- いずれにせよ最終的には残っている腫瘍を手術で全部とり切らないと治らないと考えた方がいいです

- 水頭症に対するシャント手術はお腹の中への転移を促す恐れがありますからなるべくしない

- 手術後はできる限り早く化学療法を開始します

- 化学療法はいろいろなものがありますが,これといった決め手になるものは知られていません

- 化学療法だけでは治らないので放射線治療も必要です

- でも,小さな子供にできるから放射線治療の副作用は強く出ます

- 髄液播種で再発することが多いから,全部の脳と脊髄に放射線治療をしなければなりません

- 重度の放射線障害を避けるためにはなるべく少ない線量を使わざるを得ません

- しかし,過去の論文では脳脊髄照射は35グレイほど使用されています,これを安易に減量することは難しいです

- 3歳未満の子供たちには放射線治療をしないで化学療法だけで治療するというのが世界の一般的な考え方です

- ですから3歳を越えてから放射線治療をします

- 5年を越える長期生存は40%弱です

- 大脳にできますから、後遺症は髄芽腫よりも重いことが多いです

- 後遺障害で最も問題となるのは認知機能障害(精神発達遅滞、知能障害,学習障害)です

- 認知機能障害は手術と放射線治療によって生じます

- 全脳照射によって重い認知障害が残れば社会的な自立はできません

- ですから上衣腫と同じように,播種のことは考えに入れないで,かなりしぼった領域にだけ放射線治療する(局所照射)という選択肢はあります

- 治療後に下垂体ホルモンの分泌が悪くなることが多いので小児内分泌の先生の協力が必要です

- 最低でも数ヶ月の母子入院になることは避けられませんから家族でよく相談してお母さんと患児を長期入院させる計画を立てなければなりません

- これらの治療は小児脳腫瘍をたくさん扱った経験のある医師にしかできません

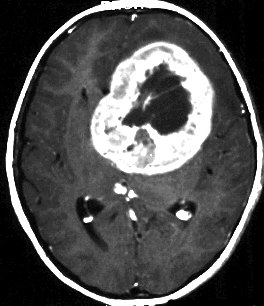

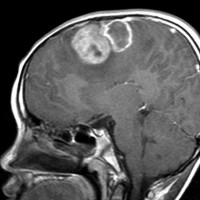

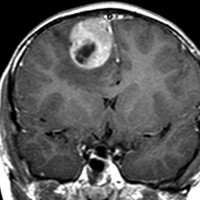

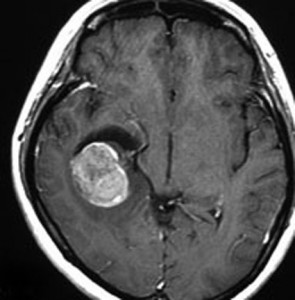

典型的な画像(膠芽腫に近い病理像の例)

特に悪性度の高かったPNETのMRI画像です。病理は膠芽腫に近い組織像でした。この子は4歳でした。小さい子供にできますが発見されたときには巨大な腫瘍になってしまっていることが多いです。この腫瘍の初回手術の時にはあふれるように出血しました。治療は,手術でなるべく全部取らないとなりません。でもこんなに大きいのを手術でいっぺんに取ると命が危ないし,摘出できても障害が大きくなりすぎますから,化学療法や放射線治療で小さくしておいてから,開頭手術で全部摘出するという方法もあります。この子供はそうしました。もし3歳以下だと放射線が使いにくいので化学療法だけになりますが,いずれにしてもPNETの治療は難しいです。

脳脊髄照射と化学療法で抑え込んで,右の写真は治療後10年経ったときのものです。大きくなってからは,高次脳機能障害と難治性てんかんで学校へ通うのが難しくなりました。

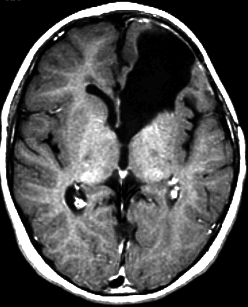

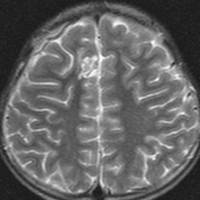

典型的な画像(未分化胎児性腫瘍の組織像を持つもの)

頭痛と嘔吐でみつかった年長児10歳のPNETです。脳外科の先生に上手に手術で全摘出していただいて,すぐに脳脊髄照射25.2グレイ14分割と局所追加照射30グレイ15分割の治療を受けました。その後に相談に来られたので,テモゾロマイド化学療法を24コース追加しました。

腫瘍は消失して元気に学校へ通えています。治療後IQは108あるのですが,右の前頭葉の上前頭回という所に発生したのが幸いであったかもしれません。この場所は確実に摘出できるからです。

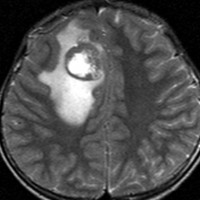

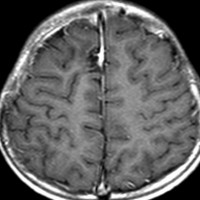

放射線治療がほとんど効かなかった例(高悪性度グリオーマに類似するもの)

手術で簡単にとれそうなPNETです。実際に全摘出していただいて,すぐに脳脊髄照射と腫瘍床照射54グレイの放射線治療を受けたのですが,放射線治療最中に手術摘出した場所から再発してしまいました。再手術で摘出して,シスプラチンを基剤とした併用化学療法やテモゾロマイドを使いましたが,間もなく激しい脳脊髄播種を生じました。MIB-1は70%で,膠芽腫のように強いanaplastyがありました。

放射線治療が最も強力な治療手段なのですが,全く無効なPNETがあります。

peripheral PNET(Ewing’s sarcoma ユーイング肉腫)

- pPNETと略されますが,脳に発生するPNETとは異なる腫瘍ですから注意して下さい

- pPNETは頭頸部では,小児と若年成人の髄膜や頭蓋底に発生します

- いわゆるCNS PNETとは異なった予後があり異なった治療法が用いられますし,治療の国際共同研究もあります

- ユーイング肉腫に準じた化学療法をします

- もちろん放射線治療は必要なものです

- 第11染色体と12染色体の間でのtranslocationが生じた結果のEWS–FLI1 fusion geneが原因として明らかになっています

- Euro-E.W.I.N.G. 99 clinical trialという研究で565人の患者さんのこの腫瘍遺伝子の変異のタイプ (fusion types)と再発までの期間が調べられましたが,予後に差はなかったとのことです

- Children’s Oncology Group (COG)の研究でも遺伝子変異のタイプでは無増悪生存期間や全生存割合に変わりはなかったとのことです

Le Deley MC et al. Impact of EWS-ETS fusion type on disease progression in Ewing’s sarcoma/peripheral primitive neuroectodermal tumor: prospective results from the cooperative Euro-E.W.I.N.G. 99 trial. J Clin Oncol 2010

van Doorninck JA, et al.: Current treatment protocols have eliminated the prognostic advantage of type 1 fusions in Ewing sarcoma: a report from the Children’s Oncology Group. J Clin Oncol 2010

peripheral PNET: Ewing Sarcoma

EWS–FLI1 fusion geneがあった例です。核胞体比がとても大きな未分化腫瘍です。neuroblastomaと言ってもよい所見で,若年者の側頭部の硬膜に発生しました。peripheral PNETは,骨軟部組織に発生するEwing sarcomaと同じものです。脳に発生するCNS PNETとは発生起源が異なります。でも治療方法は同じでしょう。激しい播種性質を有しています。

2次腫瘍としてのPNET

2005年の5月から7月にかけて続けて3人の子供たちのPNETの相談を受けました。3人とも小さい頃に白血病を患って化学療法と中枢神経への低線量放射線治療を受けて,白血病が治ってから何年もたっていました。大脳にPNETが発生したのですが特徴があって,PNETの病理組織の中に膠芽腫glioblastomaの成分が入っているとのことでした。このような2次腫瘍 secondary cancerとしてのPNETはとても治しにくいものです。通常のPNETよりも悪性度がさらに高い腫瘍ですし,まだ子供で十分な放射線治療ができない上に,白血病治療のためにすでに全脳脊髄照射が行なわれているためでもあります。過去にも同じような例を3例見たことがあって,偶然にしては数が多すぎるのですが,白血病治療の後の2次脳腫瘍の発生率が気になります。2次腫瘍(2次癌)として生じるPNETの報告は,ほとんどが放射線治療と化学療法を受けた子供たちです。放射線治療だけというのは極めて例外的ですから,これを放射線誘発腫瘍とは言えません。

PNETの文献情報

分子分類

Sturm D, et al.: New Brain Tumor Entities Emerge from Molecular Classification of CNS-PNETs. Cell 164:1060-1072, 2016

CNS-PNETには他の脳腫瘍の既知の分子特性 molecular profile を持つものも多いのですが,PNETに特有な分子特性と臨床像を示すものが4種類あるそうです。

1. CNS neuroblastoma with FOXR2 activation (CNS NB-FOXR2)

2. CNS Ewing sarcoma family tumor with CIC alteration (CNS EFT-CIC)

3. CNS high-grade neuroepithelial tumor with MN1 alteration (CNS HGNET-MN1)

4. CNS high-grade neuroepithelial tumor with BCOR alteration (CNS HGNET-BCOR)

治療反応性が異なることが示唆されていますが,実際的な治療の選択はこれからです。

再発に対するテモゾロマイドの効果

Cefalo G, et al: Temozolomide is an active agent in children with recurrent medulloblastoma/primitive neuroectodermal tumor: an Italian multi-institutional phase II trial. Neuro Oncol 16: 748-53, 2014

再発した髄芽腫あるいはPNETの42人の子どもたちがテモゾロマイドで治療を受けました。120-200m2を5日間使用する普通の使い方です。6人で腫瘍が消失しました(完全奏功),11人で部分奏功,10人で変化がなかったとのことです。PFS無増悪生存割合は6ヶ月で42%,1年で17%でした。これらの子どもたちは初期治療でかなりきつい化学療法を受けているにもかかわらずテモゾロマイドがある程度の有効性を示したと結論しています。

4歳未満への化学療法の効果

Friedrich C, et al.: Treatment of young children with CNS-primitive neuroectodermal tumors/pineoblastomas in the prospective multicenter trial HIT 2000 using different chemotherapy regimens and radiotherapy. Neuro Oncol 15: 224-234, 2013

2001年から2005年に,4歳未満のPNET8人,上衣芽腫 1人,松果体芽腫 8人が治療を受けました。転移のない11人には,8ヶ月間で5サイクルのHIT-SKK化学療法と脳脊髄照射 CSIで治療されました。播種転移のあった6人では,カルボプラチンとエトポシドの導入化学療法に良い反応があった例で大量化学療法 HDCTが加えられました。この化学療法の間に脳室内にメソトレキセート MTXが投与されています。導入化学療法に反応しなかった例とHDCTの後で残存腫瘍があった例には脳脊髄照射が加えられました。5年無増悪生存割合と全生存割合は,24%と40%でした。転移のなかった患児11人では,ただ1人で導入化学療法の間に病気の進行 relapse/progressionがありませんでした。転移のあった6人のうち,HDCTとCSIが可能であった3人で完全寛解が維持できました。論文をよく読むと,PNETが4人 (50%)生存していて,松果体芽腫が3人 (37%)生存しています。この内,7ヶ月発症のPNETの男児と,9ヶ月発症の松果体芽腫の女児1人で脳脊髄照射を行わなずに済んでいます。いずれも播種転移がない例であり,大量化学療法ではなくて,標準的なSKKを受けています。著者は,大量化学療法の方がいいんじゃないかな (seems to be superior) と結論していますが,とてもそうとは解釈できません。

SKKは,1. CPH/VCR, 2. MTX/VCR, 3. MTX/VCR, 4. CBDCA/VCRの通常併用化学療法です。1-4を3サイクル行ってから1と4を2サイクル行うものです。

脳脊髄照射をしないで局所照射にとどめるという意見

Massimino M, et al.: Evolving of therapeutic strategies for CNS-PNET. Pediatr Blood Cancer 60:2031-2035, 2013

PNETに関する新たな治療成績を示す論文はなかなか出ません。Massiminoらは,2000年からテント上PNET28人を治療しました。方法として,MTX, VP-16, CPA, CBDCA, VCRの化学療法,多分割脳脊髄照射31-39グレイ,thiotepa大量化学療法を用いました。後年では転移のないものには脳脊髄照射を止めて局所照射 (focal RT 54Gy) を行っています。 結果として,5年EFSは53%,5年全生存割合は52%でした。結論として,Local control is the main goal of treatment for CNS-PNET. と記載されていますが,私はこの意見に賛成です。

再発に対する大量化学療法と血液幹細胞救援 HDC with HSCR

Raghuram CP, Moreno L, Zacharoulis S : Is there a role for high dose chemotherapy with hematopoietic stem cell rescue in patients with relapsed supratentorial PNET? J Neurooncol. 2011 [Epub]

2011年にRaghuramが,乳児15例,松果体芽腫15例を含む,計46例の再発sPNETへのHDC with HSCRの治療成績をまとめました。15例が生存しており,その内の13例が放射線治療を受けていませんでした。中でも3歳未満の患児の12ヶ月全生存割合は67%と高く,一方で松果体芽腫の生存割合は低かったとのことです。結論として,再燃PNETに対するHDCは幼児例において生存が期待できる可能性があり,放射線治療を行わなくてもよい例がある。逆に年長児と松果体部PNETではこの治療法での治療成績は極めて悪いとしています。

PNETと松果体芽腫には別の原因遺伝子がある

Miller S. et al.: Genome-wide molecular characterization of central nervous system primitive neuroectodermal tumor and pineoblastoma. Neuro Oncol 13:866-79, 2011

PNETの方がpineoblastomaよりgenimic imbalanceが多い。gain of PCDHGA3, 5q31.3 がPNETの62.1%とpineoblastomaの100%,FAM129A, 1q25がPNETの55.2%とpineoblastomaの50%に検出された。CDKN2A/B (9p21.3) 欠失と予後不良例との相関性がある。PNETには顕著なmolecular heterogeneityがあると結論しています。 2011年時点での報告ですが,PNETとpineoblastomaの腫瘍関連遺伝子に関してはこの程度の解析に留まっています。

PNETに対するリスク群分類治療

Chintagumpala M, et al.: A pilot study of risk-adapted radiotherapy and chemotherapy in patients with supratentorial PNET. Neuro Oncol 11: 33-44, 2009

1996-2003年の間に16人の患児が治療されました。高リスク群は髄芽腫と同様に,術後の残存腫瘍や髄液播種の存在で分類されています。標準リスク群には23.4グレイの脳脊髄照射,高リスク群には36-39.6グレイの脳脊髄照射で,腫瘍の原発部位には55.8グレイが使用されました。この照射のあとで全ての患児はシスプラチン,シクロフォスファミド,ビンクリスチンを用いた幹細胞救援による大量化学療法を受けています。5年全生存割合は73%でしたが,標準リスク群では88%,高リスク群では58%と差があります。化学療法死はありませんでした。

解説:16人中の7人が一般的にはPNETと診断されない松果体芽腫です。ですから,PNETの治療成績と読み取ることはできません。過去には,PNETの脳脊髄照射は35グレイくらいが標準的な線量でしたから,標準リスク群を区別して23.4グレイに線量を落として,大量化学療法を併用し5年での全生存割合が88%というのはよい成績でした。しかし,さらによく読むと,標準リスク群の真のPNETは6例のみで,年齢は3.6-8.8歳です。これが本当かどうかが確かめられるのはまだまだ将来のことです。大脳PNETは髄芽腫よりもさらにおそろしい腫瘍であることを忘れてはなりません。

大量化学療法と血液幹細胞救援

Fangusaro J, et al.: Intensive chemotherapy followed by consolidative myeloablative chemotherapy with autologous hematopoietic cell rescue (AuHCR) in young children with newly diagnosed supratentorial primitive neuroectodermal tumors (sPNETs): report of the Head Start I and II experience. Pediatr Blood Cancer. 50:312-8, 2008

2002年までのHead Start I and IIの成績です。初期治療に大量化学療法 consolidative myeloablative chemotherapyを使用するものです。結論として43例中の20例 47%が生存していて,内の12例 28%が放射線治療を受けないで済みました。

PNETに対する放射線治療の役割

Timmermann B, et al.: Role of radiotherapy in supratentorial primitive neuroectodermal tumor in young children: results of the German HIT-SKK87 and HIT-SKK92 trials. J Clin Oncol 24: 1554-1560, 2006

PNETの治療成績の論文はなかなかでないのですがこれは権威の高い雑誌に発表されたドイツとオーストリアの成績です。3歳未満の29人のこどもが治療されました。全例に化学療法が使用されていて,15人の子供は放射線治療を受けず14人の子供に放射線治療が追加されました。化学療法は,メトトレキサート(MTX)を基剤とするものなどが使用されています。 3年全生存割合(生存率)は17%で,3年無増悪生存割合(再発なし)は15%でした。ですから3年以内に8割以上の子供が亡くなっています。29人中の24人に再発(再燃)があり,13例では腫瘍のあった場所,3例では腫瘍からは慣れた場所への播種,8例では両方にありました。ですから局所再発は21/29で72%にもおよぶのです。放射線を受けなかった子供の内のただ1人のみが生存したと書いてあります。 手術で全摘出で来た子供の生存率が高いだろうこと,大量化学療法を行っても放射線治療をしないと治療成績は悪いこと,3歳未満の子供たちで化学療法をして放射線治療を待つとしても6ヶ月が限界であろうと結論されています。

その後,この論文に対してLarouche Vという人が反論しました。「 だからと言って,3歳以下の子供に全脳脊髄照射をすると許容できない認知障害が生じる。Timmermannらが勧めている35Gy全脳脊髄と54Gy局所照射は20年前に話を戻すことである。だから幹細胞移植を使用する大量化学療法を試みる時である。」と述べています。その後,Timmermannが反論しました。放射線治療なしで腫瘍がコントロールできているという報告がほとんどないのであると。 この論争は尽きません。選択できない選択,命をとるか知能をとるかの疑問を投げかけるばかりです。どちらがいいと割り切れる問題ではなく,個々の患者さんの年齢を含めたリスクと腫瘍の部位と手術の結果と考え合わせて,一人ひとりの両親と話し合わなければなりません。また放射線治療で54Gyかけるかどうか,どのくらいの領域に照射するのかも違ってきます。単純なプロトコールで治療が決められるわけはないのです。

3歳未満のPNETに対する併用化学療法

Geyer JR, et al: Maltiagent chemotherapy and deferred radiotherapy in infants with malignant brain tumors: a report from the Children’s Cancer Group. J Clin Oncol 23: 7621-31, 2005

米国からの報告です。299例の3歳未満の悪性脳腫瘍の子供たちに,ビンクリスチン,シスプラチン,シクロフォスファミド,エトポシドあるいはビンクリスチン,カルボプラチン,イフォスファミド,エトポシドの化学療法を行った成績です。PNETの子供は46例ですが10例の松果体部腫瘍が含まれています。手術で90%以上取れたのは18例のみでした。化学療法の奏功率 (CR/PR) は43%でした。5年無増悪生存割合(再発なしで5年過ごす)は,髄芽腫で32%.,PNETで17%,上衣腫で32%,AT/RT(rhabdoid tumor)で14% でした。PNET46例の5年全生存割合(5年の時点で生き残っている)は31%でした。8例(17%)が放射線治療を受けないで再発なく5年間生存しています。 ここで使われている併用化学療法は私の使用していたICE化学療法(イフォスファミド,シスプラチン,エトポシド)とスペクトラムがとても似ています。化学療法を駆使しても結局のところ大部分の子供たちに放射線治療がされていて,生存率もとても低いと感じました。でも,このような小さな子供たちには,化学療法でがんばって放射線治療の時期を遅らせるということはとても大切な試みです。

2005年5月国際脳腫瘍会議

シクロフォスファミド,シスプラチン,エトポシド,ビンクリスチンの化学療法を行った後で,1コースの大量化学療法を地固め療法(consolidation)に使った報告です。播種がある症例にはメトトレキサート大量化学療法が使われています。化学療法で腫瘍が完全消失した場合と6歳未満には放射線治療を行わずに,それ以外では23.4グレイの全脳脊髄照射が追加されました。12例(28%)で放射線治療を行うことがなかったということです。43例の大脳PNETが治療されて,20例(46.5%)が腫瘍がない状態で生存していると発表されました。 導入化学療法での化学療法が原因の死亡(induction death)は3例で,大量化学療法での死亡(consolidation death)は1例ですから,全体での化学療法死は9%です。生存している1例(5%, 1/20例)で白血病が生じたとのことです。 さらに長期間の観察が行われれば生存率は下がりますので,この治療法でも長期生存は4割弱と見なさなければなりません。従来の放射線化学療法と比較して大きなインパクトのある成績ではないように思えました。播種のある例ではやはり極めて高い死亡率となります。

supratentorial PNET(テント上原始神経外胚葉性性腫瘍)の雑学

- PNET(原始神経外胚葉性腫瘍)は,1973年にHart and Earleにより提唱されました

- 病理所見では,密に増殖する極めて未分化な小形円形細胞(small round cell) を主体とし,腫瘍の部分像においてグリアや神経細胞への分化傾向を示すことがあります

- 悪性神経膠腫の特徴である出血や壊死を伴い,核分裂像は多く,MIB-1染色率が60%を越えることも珍しくありません

- 核異型 nuclear anaplasiaの強いものほど治療抵抗性であるという意見があります

- 臨床像としては,急激に増大しかつ髄腔内播種をきたしやすいことが特徴です

- これらの特徴は,小脳に発生する髄芽腫と類似していますが,両者の治療成績や生物学的特徴の違いからWHO分類においてはそれぞれ独立した疾患として記載しました

- Gaffneyらは小児脳腫瘍の約2.5%と報告しています

- 成人例の報告もあるものの概ね10歳以下,特に5歳未満の乳幼児に多く発生します

- 発生部位は基底核を含む大脳半球がほとんどを占めます

- 髄液を介しての播種転移を生じ,播種による死亡率が極めて高い悪性腫瘍です

診断

- 頭痛や嘔吐,意識障害などの頭蓋内圧亢進症状にて発症します

- 発見された時にはすでに大脳半球の巨大な腫瘍として認められることが多いです

- 随伴する大脳巣症状は腫瘍の発生部位に依存します

- 意識障害が急速に進行して重篤な状態に陥ることもあり,診断と治療を急がなければなりません

- 単純CTでは,比較的境界明瞭で等吸収域もしくは高吸収域の腫瘤として描出され,内部に嚢胞や壊死巣を示す低吸収域を混在します

- CTでの高吸収所見は腫瘍細胞密度が高いことを反映しています

- 巨大な嚢胞性腫瘍となることもあります

- 腫瘍実質部分は強く造影され,石灰化も約半数に認められます

- MRIでは,T1強調画像で低信号域として描出され,腫瘍実質はガドリニウムにより増強効果を示す場合が多いです

- 腫瘍周囲脳浮腫は存在するものの腫瘍の大きさに比較すれば軽度です,この点が膠芽腫や退形成性上衣腫との違いかもしれません

- 血管に富み出血性の腫瘍であるので腫瘍血管(発達した静脈)のflow-voidの所見を伴います

- 髄腔内播種を生じることが多いため全脳脊髄MRIは必須です

- 可能であれば摘出手術の時に髄液細胞検査をします

治療

- PNETを疑えば治療の開始を急ぐことが肝要です

- 基本的な治療方針として,まず開頭手術による摘出と術後の放射線化学療法を計画します

- 症例数が少ないことから標準化された治療方法はなく,大規模なランダム化比較試験の結果報告もありません

- 病理所見と臨床像の類似性から髄芽腫に準じた治療方法が選択されることが多いのですが,決め手となる治療はありません

- 体重の少ない幼小児に発生する大きな易出血性の脳腫瘍であり周辺脳との境界も明らかではなく,また手術摘出率は予後を大きく左右するため,手術には熟練した術者があたらなければなりません

- 手術のリスクが高いと判断される場合には,定位脳手術により病理診断を行い,放射線治療や化学療法を先行させることもあります

- 腫瘍縮小が得られた後に摘出術が可能と判断されれば,やはり開頭手術にて全摘出をはかった方が良いです

- 積極的腫瘍摘出術により頭蓋内圧亢進症状の寛解と病理診断を得た後には,できうる限り早く術後の補助療法を行う必要があります

- 術後の数週間,病理診断のために待機したり術後合併症の治療を行っている間に,腫瘍の著明な再増大に遭遇したなどということは稀ではありあません

- たとえ亜全摘や全摘手術を成し得ても,早期再燃の確率は非常に高いので,頻回にMRIを行って再燃の有無を確認しながら治療を進めます

- 放射線治療は必須です

- 54Gy程度の腫瘍局所照射と脳脊髄照射を行いますが,脳脊髄照射線量は患児の年齢によって慎重に判断されなければなりません

- 特に3歳未満の患児に関しては重篤な放射線脳障害の発生率が高く,脳脊髄照射時期を3歳まで待機する治療法が選択されることが多いです

- 最も問題となる脳脊髄照射 craniospinal irradiationの線量は徐々に低下傾向にはあります

- Chintagumpalaらがまとめたところによれば,Reddyらは34-40Gy, Cohenらは36-40Gy, Albrightらは4歳以上で36Gy,1.5歳から3歳で23.4Gy,Timmermanらは35.2Gy, Jakachiらは4歳以上で36Gy, Pizerらは36Gy, Massiminoらは10歳未満で31.2Gy, 10歳以上で39Gy, Chintagumpalaらは標準リスクで23.4Gy,高リスクで36-39.6Gyの線量を選択しています

- 一般的には化学療法を加えることが多いのですが,化学療法の有効性は証明されるには至っていません

- 髄芽腫において5年生存率80%という報告があるビンクリスチン,ロムスチン,シスプラチン併用化学療法を行った結果も,PNETにおいての5年生存率は37%に過ぎませんでした

- 幹細胞救援を併用する大量化学療法の有用性が検討されているが長期成績の報告は十分ではありません

- 欧州での共同研究(German brain tumor trials HIT 88/89 and 91)から,イフォマイド,エトポシド,メトトレキセイト,シスプラチン,シタラビンを照射前に投与した40例と,シスプラチン,ビンクリスチン,ロムスチンを照射後に使用した23例の成績が報告されました。全体での3年生存割合は48%であり,照射前化学療法を行った群に早期増悪例が多かったとされています。放射線治療では,脳脊髄照射35Gyに加えて腫瘍局所線量は少なくとも54Gyが必要であると結論づけています。

- しかし,これらの治療を十分行っても発生部位での局所再発は非常に多いのが現状です

予後

- PNETは極めて死亡率の高い疾患です

- 中枢神経系内転移の有無が明白な予後不良因子となります

- 188例が登録されたChildren’s Cancer Group Study 921の3年無増悪生存率は,転移のない群では53%であり,転移のある群では14%と著しい差がありました

- PNETの長期生存例を渉猟すれば,開頭手術による全摘出と脳脊髄照射は治癒を求める上では最低限必要な因子であると推定されています

- また,腫瘍の存在部位が生命予後予測因子としては最も大きいといえます。例えば,大脳に表在性にあるPNETは手術で GTR (gross total removal)ができますが,大脳基底核,視床,脳幹部,第3脳室などを侵すPNETにおいてはそれができないからです

- この意味では腫瘍の存在部位が,治療法選択に影響を与えます

文献

- Burnett ME, et al.: Chromosome arm 17p deletion analysis reveals molecular genetic heterogeneity in supratentorial and infratentorial primitive neuroectodermal tumors of the central nervous system. Cancer Genet Cytogenet 97: 25-31. 1997

- Cefalo G, et al: Temozolomide is an active agent in children with recurrent medulloblastoma/primitive neuroectodermal tumor: an Italian multi-institutional phase II trial. Neuro Oncol 16: 748-53, 2014

- Cohen BH, et al.: Prognostic factors and treatment results for supratentorial primitive neuroectodermal tumors in children using radiation and chemotherapy: a Children’s Cancer Group randomized trial. J Clin Oncol 13: 1687-1696, 1995

- Friedrich C, et al.: Treatment of young children with CNS-primitive neuroectodermal tumors/pineoblastomas in the prospective multicenter trial HIT 2000 using different chemotherapy regimens and radiotherapy. Neuro Oncol 15: 224-234, 2013

- Gaffney CC, et al.: Primitive neuroectodermal tumours of the cerebrum. Pathology and treatment. J Neurooncol 3: 23-33, 1985

- Hong TS, et al.: Patterns of failure in supratentorial primitive neuroectodermal tumors treated in Children’s Cancer Group Study 921, a phase III combined modality study. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 60: 204-213, 2004

- Raghuram CP, et al. : Is there a role for high dose chemotherapy with hematopoietic stem cell rescue in patients with relapsed supratentorial PNET? J Neurooncol. 2011 Aug 18. [Epub]

- Reddy AT, Janss AJ, Phillips PC, et al.: Outcome for children with supratentorial primitive neuroectodermal tumors treated with surgery, radiation, and chemotherapy. Cancer 88: 2189-2193. 2000

- Strother D, et al: Feasibility of four consecutive high-dose chemotherapy cycles with stem-cell rescue for patients with newly diagnosed medulloblastoma or supratentorial primitive neuroectodermal tumor after craniospinal radiotherapy: Results of a collaborative study. J Clin Oncol 19: 2696-2704, 2001

- Sturm D, et al.: New Brain Tumor Entities Emerge from Molecular Classification of CNS-PNETs. Cell 164:1060-1072, 2016

- Timmermann B, et al.: Role of radiotherapy in the treatment of supratentorial primitive neuroectodermal tumors in childhood: results of the prospective German brain tumor trials HIT 88/89 and 91. J Clin Oncol 20: 842–849, 2002

- Chintagumpala M, et al.: A pilot study of risk-adapted radiotherapy and chemotherapy in patients with supratentorial PNET. Neuro-Oncol 11: 33-44, 2009

- Le Deley MC et al.: Impact of EWS-ETS fusion type on disease progression in Ewing’s sarcoma/peripheral primitive neuroectodermal tumor: prospective results from the cooperative Euro-E.W.I.N.G. 99 trial. J Clin Oncol 28:1982-1988, 2010

- van Doorninck JA, et al.: Current treatment protocols have eliminated the prognostic advantage of type 1 fusions in Ewing sarcoma: a report from the Children’s Oncology Group. J Clin Oncol 28:1989-1994, 2010

澤村自身の経験

私自身は,1992年からPNETに対して積極的全摘出術,術後の脳脊髄照射に加えてイフォスファマイド,シスプラチン,エトポシドを用いるICE化学療法をしていました。私が髄芽腫に行っていた治療方針と同じです。3歳になるまでは脳脊髄照射を行わずに化学療法を先行させて,3才以上の患児には化学療法を1コース行った後で放射線治療を加えます。この化学療法は術後2年間の間に6〜8コース継続します。腫瘍局所には54グレイの線量を用いて,脳脊髄照射は3-5歳では18グレイ,それ以上では24-25グレイを使いました。でも1990年代の中頃までは2.5歳になれば放射線治療をしていました。 2007年までにこの治療方針で15才未満のPNETを12症例治療しましたが,2011年6月時点で8例が腫瘍再発がなくて生存していました。この治療法は確立されたものでありませんでしたが,1991年までに北海道大学で手術と放射線治療で治療した8症例で長期生存例が全くないことと比較すれば良好な成績とも思われます。ただし,私の経験した12例中の9例で手術全摘出が可能であったので,この放射線化学療法の成績を単純に良いとは評価できません。なぜなら播種がなくて手術で完全摘出できるPNETの予後は他のものより良いからです。今後に他の施設でも検証されなければこの治療は正しいかどうかは判りません。

それにもう一つ大きな問題が残されています。大脳に発生するPNETには大脳に大量の放射線治療が必要なのです。ですから,3歳になったといって放射線治療を安易にできる訳ではなくて,治療後の認知障害(知能指数の低下)の進行する可能性は,髄芽腫の患児よりさらに大きいのです。だからといって,化学療法だけで放射線治療をしないで患児が生き残れるという保証はどこにもありません。両親との長く深い話し合いになりますが,結論は出ません。それに放射線治療の障害は年齢だけではなくて,PNETの発生した大脳の場所によっても違うということを認識しなければなりません。前に書いた前頭葉と違って,片側後頭葉であればかなりの局所線量でも認知機能はさほど落ちません。このPNETの治療法選択のための観点は,髄芽腫とはかなり異なります。 化学療法が効かないことで知られている上衣腫・退形成性上衣腫と同様の考え方をとれば,腫瘍局所にだけ高線量の放射線治療をして,脳脊髄照射をしないという選択肢もあるのでしょう。でも気をつけなければならないことは,上衣腫よりPNETは播種(転移)しやすいこと,上衣腫よりPNETの方が局所浸潤能が高いことです。ですから単純には両者を同一には論じられません。でもなお,広範囲な大脳照射を避けるために限局的な放射線治療に止めるという選択肢は残ります。

私も3歳未満で手術で完全摘出できない場合と播種がある症例では,通常の化学療法の後で幹細胞移植と大量化学療法を行うべきであろうと考えています。ただし条件があります。通常化学療法に反応するPNETでは大量化学療法の価値もあるのでしょうが,通常化学療法に反応しないPNETに大量化学療法をしても,その効果は期待できないと考えられます。また全摘出(gross total removal)できていても両側の前頭葉に放射線治療をしなければならない例では,知能の障害が高度になることは目にみえていますので,大量化学療法の選択余地はあるのでしょう。しかしPNETは,化学療法を大量にしたからといって簡単に治癒率が上がるような生易しい腫瘍ではないので,今後も冷静に世界から報告される長期成績を見ていかなければなりません。大量化学療法ができるということ(feasibility)とその化学療法で確かに長期生存割合 (survival rate)が上がるということは全く違ったことなのです。