認知症との共生社会に向けて 板橋サバイバーシップ研究会 2025

板橋区の認知症対策事業について

医師会としての取り組み

私のほうから、板橋区の認知症対策について簡単にご紹介します。板橋区医師会で認知症関連の事業を担当しており、区全体での連携や制度運営にも関わっています。

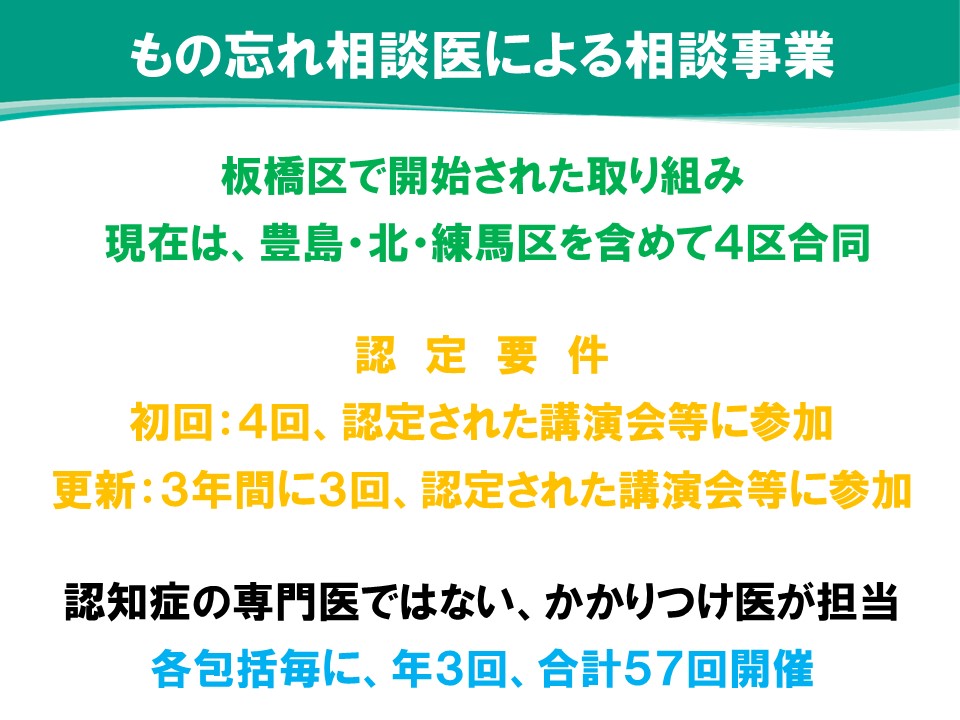

板橋区では「もの忘れ相談医」による相談事業を実施しています。これはもともと板橋区が独自に始めた取り組みですが、現在は豊島区・北区・練馬区と4区合同で行っています。

もの忘れ相談医は認知症専門医ではなく、地域のかかりつけ医の先生方です。認定要件として、初回に4回の講習会へ参加し、その後3年間に3回の継続講習を受けていただきます。

地域包括支援センターごとに、もの忘れ相談医による相談会を年3回、全体で計57回開催しています。最新の登録医リストは各包括で共有しており、地域でかかりつけの先生がいらっしゃれば、その先生にご相談いただくことで早期対応につながります。

もの忘れ相談事業の位置づけ

相談会は1回あたり2名程度を対象に実施しています。板橋区としては、この「もの忘れ相談」を認知症検診に相当する取り組みと位置づけています。他区では検診形式を採用する場合もありますが、板橋区では「検診による不安の助長を避け、相談型で支援につなぐ」方針を取っています。気になる症状があれば、こうした場を通じて早めにかかりつけ医とつながることを目的としています。

認知症サポート医制度

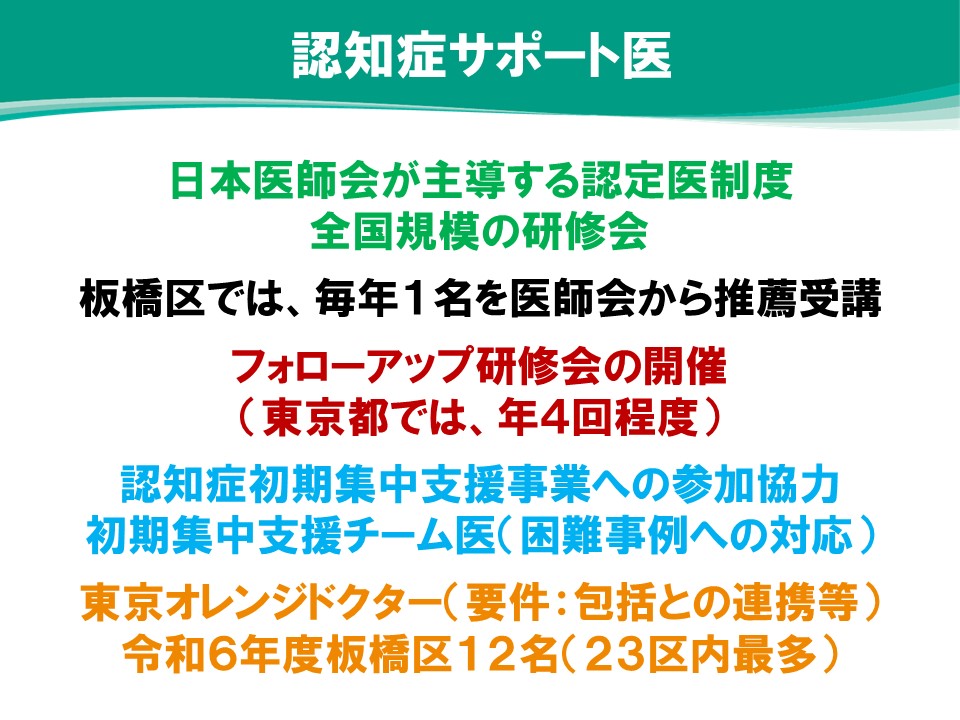

次に「認知症サポート医」についてです。この制度は日本医師会が主導する全国規模の認定制度で、所定の研修を受講した医師が認定されます。板橋区では毎年1名を医師会推薦枠として派遣し、受講費を支援しています。

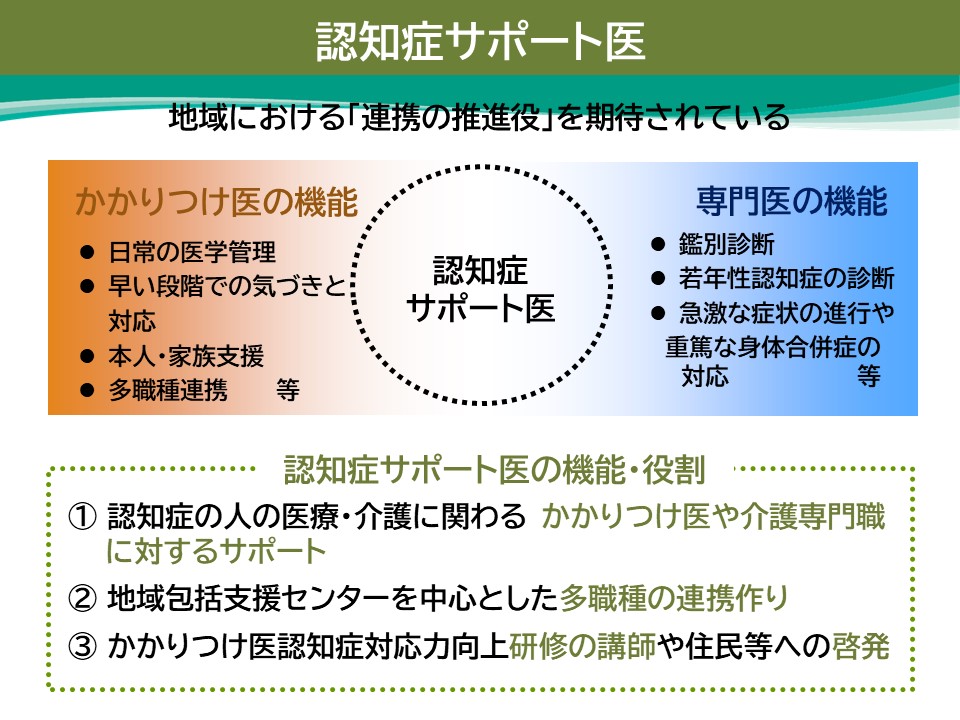

東京都では年4回、フォローアップ研修会が開催されており、受講を継続的に推奨しています。サポート医は、かかりつけ医と専門医の中間的な立場で連携の橋渡し役を担っています。

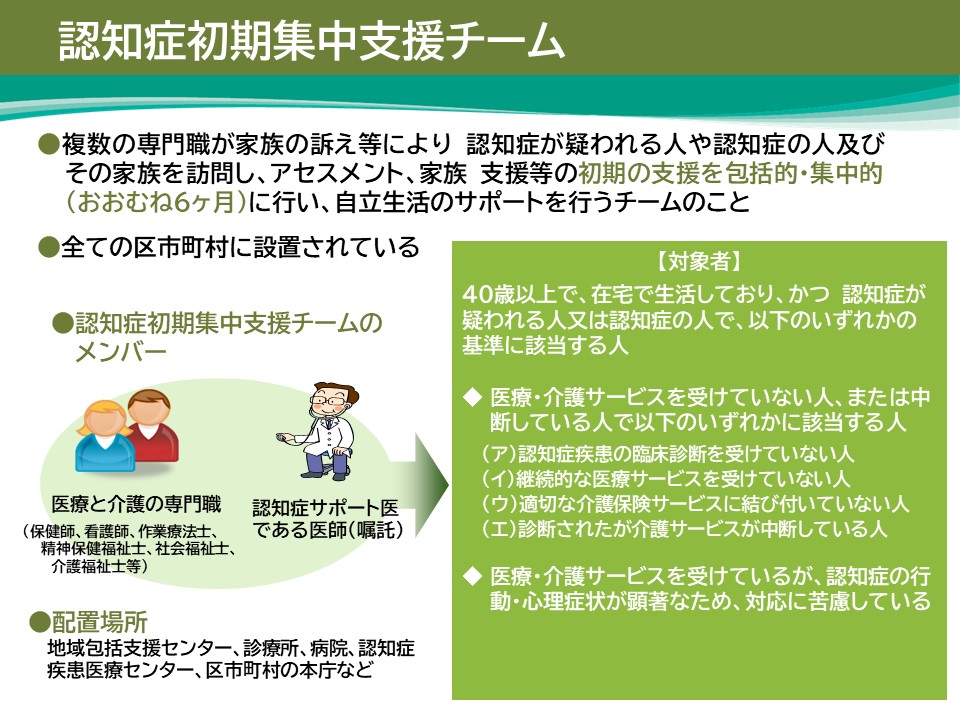

認知症サポート医は、認知症初期集中支援チームの構成員としても活動しています。

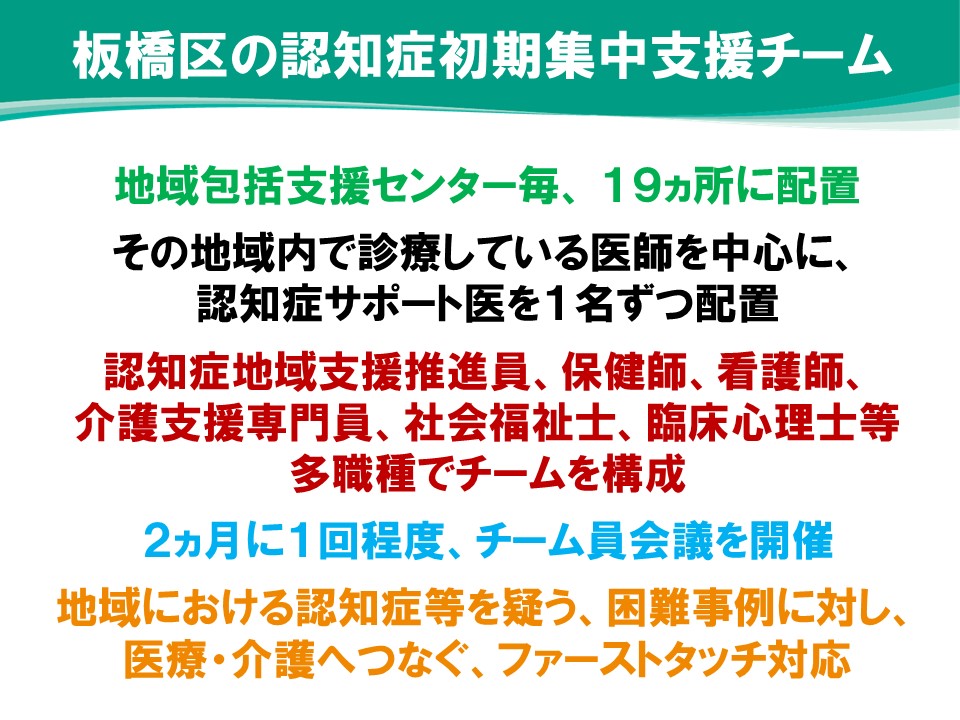

板橋区では現在、19の地域包括支援センターに19チームを配置し、それぞれに1名ずつサポート医が関わっています。チームは医師を中心に、保健師・看護師・介護支援専門員・社会福祉士・臨床心理士など多職種で構成されています。このチームでは、地域の困難事例を対象に2カ月に1回程度の会議を開き、ケースごとのアプローチを検討しています。

地域で認知症が疑われる方に対して、最初に支援の手を差し伸べる“ファーストタッチ”の役割を果たしています。

とうきょうオレンジドクター制度と今後の展開

さらに東京都では2024年から「とうきょうオレンジドクター」制度が始まりました。これは、包括と連携を取り、フォローアップ研修を修了している認知症サポート医が認定される仕組みです。板橋区では12名が認定されており、23区中で最も多い人数となっています。

サポート医ともの忘れ相談医を兼ねている先生も多く、地域の実情を理解しながら早期対応にあたっています。