認知症との共生社会に向けて 板橋サバイバーシップ研究会 2025

総括:認知症事例を通して考える「生きる」を支える地域連携

サバイバーシップの本質とは

皆さん、お疲れさまです。私からも振り返りとしてお話をさせていただきます。私は帝京大学病院で腫瘍内科としてがんの薬物療法を担当していますが、このサバイバーシップ研究会では、がんに限らず「生きるを支える」という視点を共有することを目的にしています。

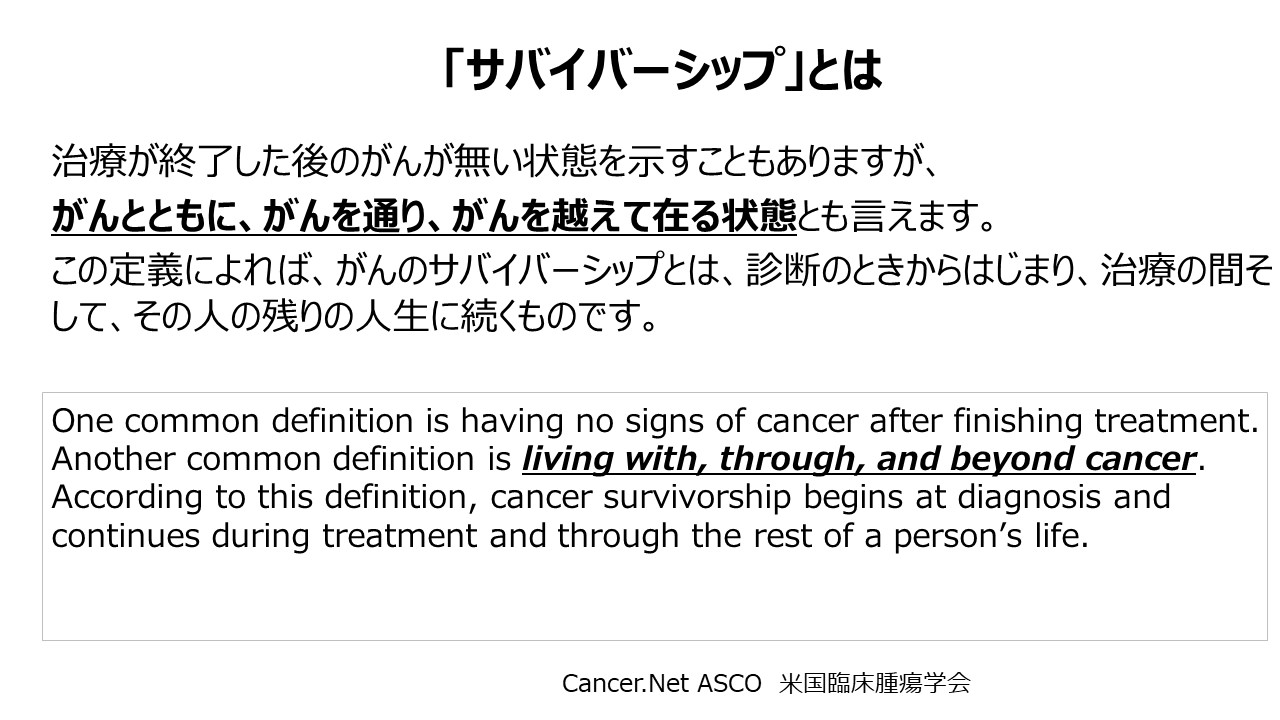

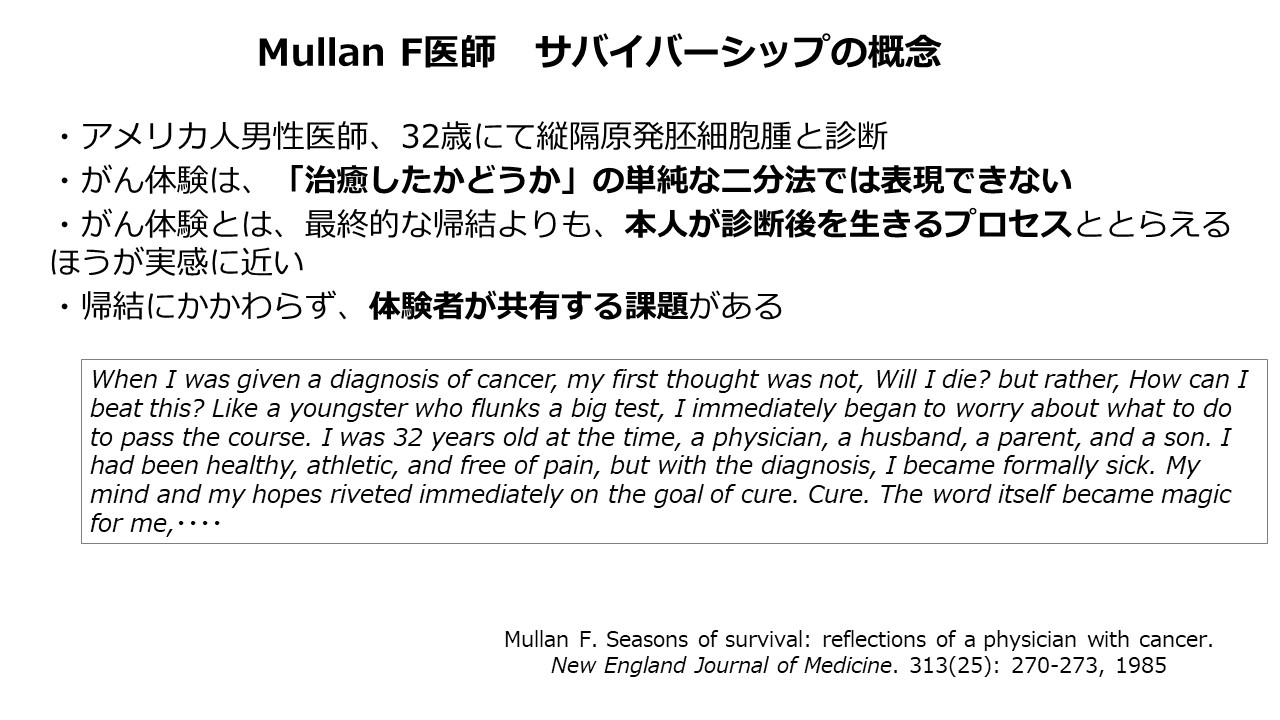

「サバイバーシップ」という言葉は、がん治療の領域から生まれた概念です。

治る・治らないという結果の二分法ではなく、「診断されたその日から、どう生きていくか」というプロセスそのものに焦点をあてています。治療中でも、回復後に後遺症と向き合う時でも、あるいは病気を抱えながら人生を歩む時でも、そこには支援のニーズがあり、支えるためのヒントがあります。

がんから慢性疾患、そして認知症へ

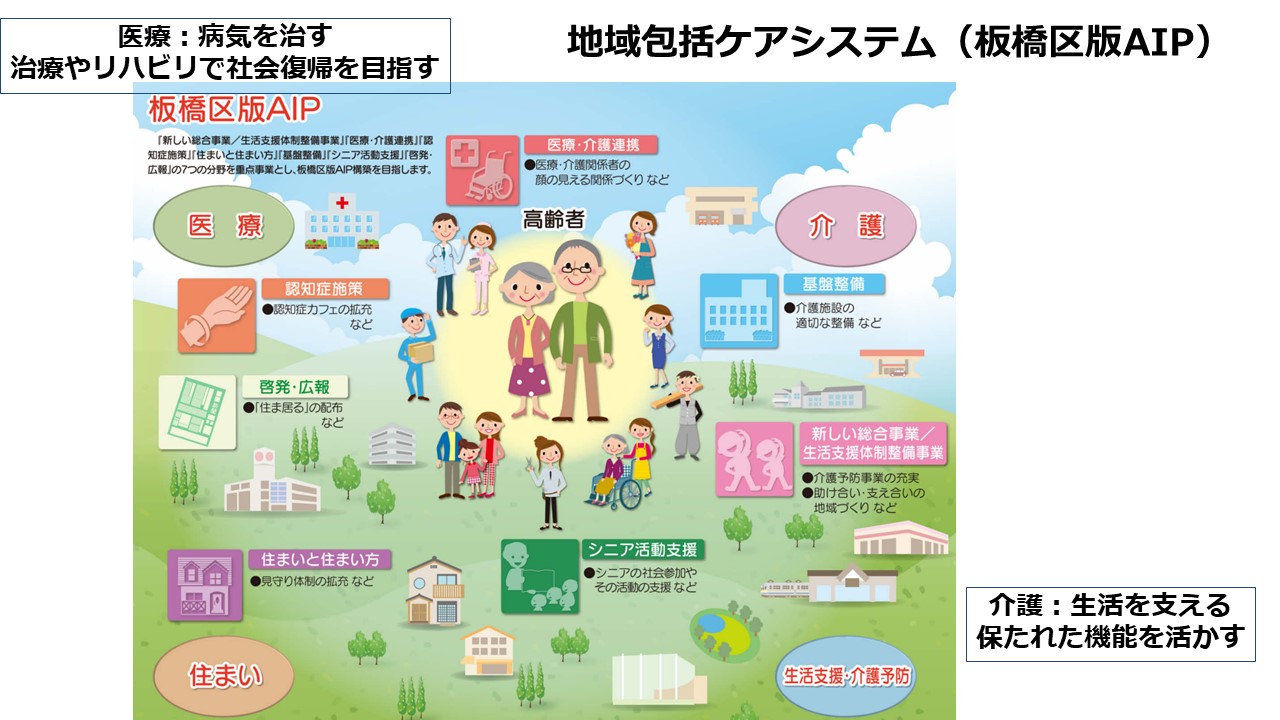

サバイバーシップの考え方は、がんだけでなく、慢性疾患にも広がっています。例えば慢性閉塞性肺疾患(COPD)、心不全、そして今回のような認知症など、いずれも「病とともに生きる」時間を支えることが共通の課題です。板橋区の地域包括ケアシステム、いわゆる板橋版AIP(Aging in Place)の中でも、医療はケアシステムの要素の一部という位置付けです。介護、住まい、生活支援、介護予防など、さまざまな社会的支援と専門職の連携によって初めて、本人と家族の「生きる」を支える仕組みになります。

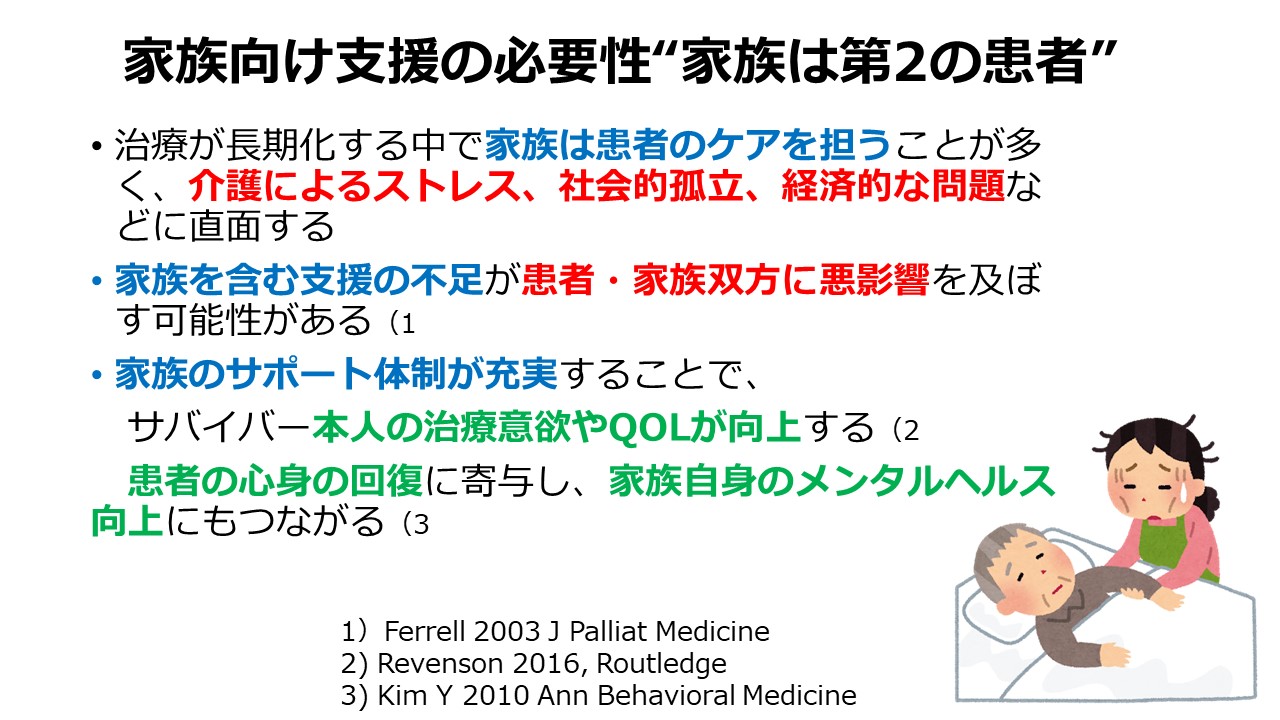

家族支援の視点 ― 第二の患者としての家族

がんの領域ではよく「家族は第二の患者」と言われますが、これは認知症など他の慢性疾患にも当てはまります。介護を担う家族には、ストレスや孤立、経済的負担など多くの課題が生じます。支援体制を整えることで、家族だけでなく本人の意欲や生活の質も向上します。

今回の事例からも、その重要性を改めて感じています。

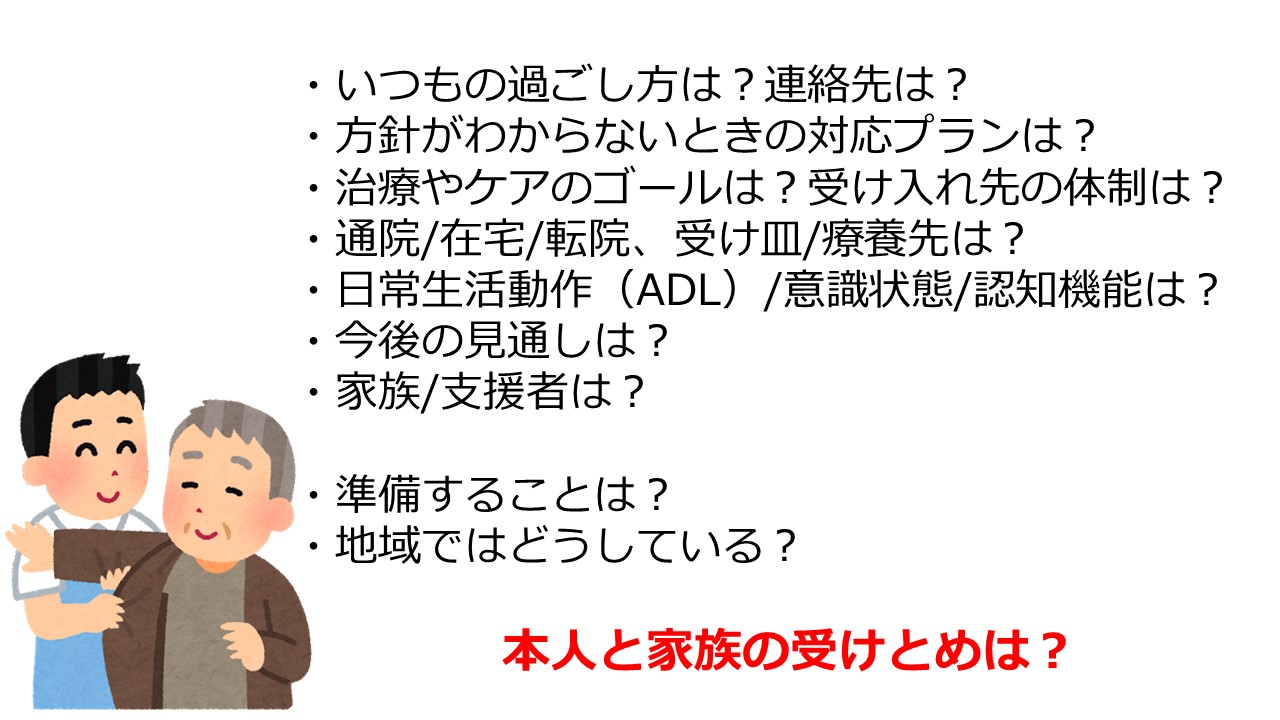

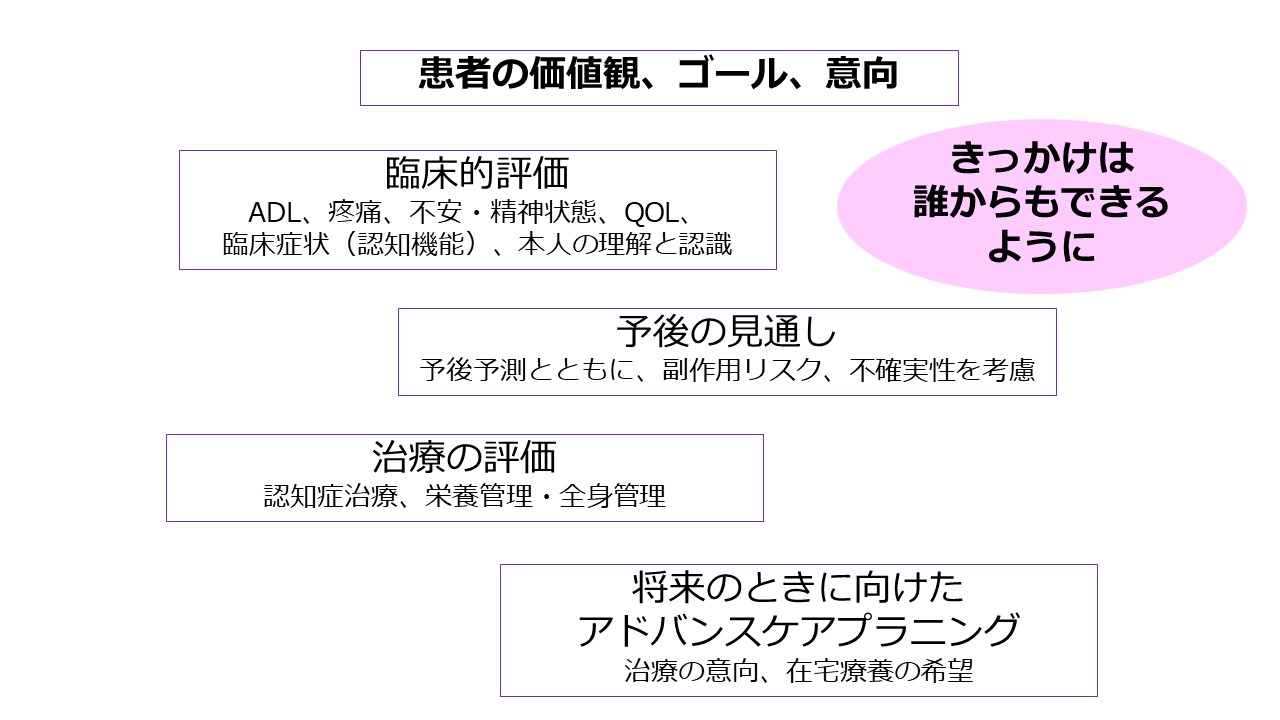

「対話」と「共有」から始まる支援

今回のようなケースでは、病気になってから方針を決めるのではなく、「これまでどのように過ごしてきたのか」「家族はどう受け止めているのか」といった背景を丁寧に聞き取ることが大切です。いつもの暮らし方や連絡先、方針を日常の中で共有しておくことが、困難な場面での支援の土台になります。

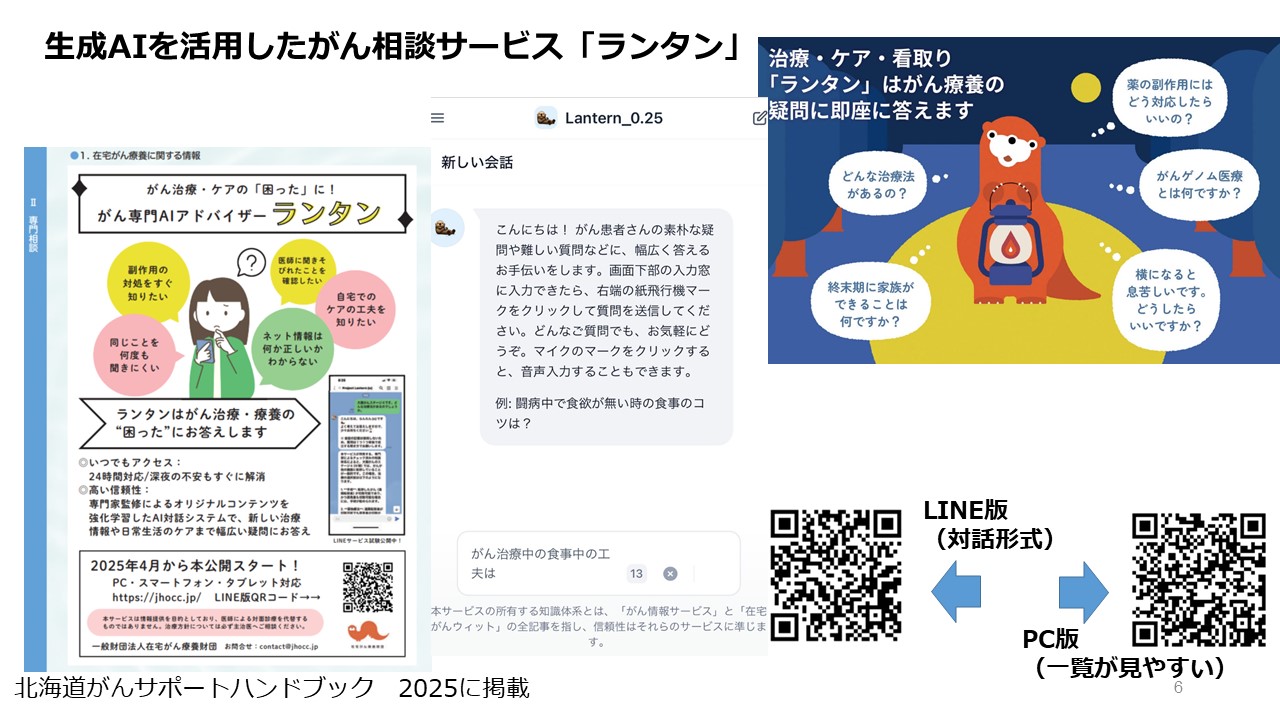

AIと地域の力を生かした支援モデル

最近では、AIを活用した相談サービスの仕組みづくりも進めています。私たちのチームでは、がん相談の内容をデータベース化し、行政や地域と連携して住民向けのAI相談サービスを開発しています。北海道や横浜市でも導入が進んでおり、患者さんだけでなく、ご家族や支援者、一般市民の方々にも活用していただけるようになっています。こうした仕組みを通じて、病気になる前から「情報と支援につながる」環境づくりを目指しています。

小さな目標を共有する ― サバイバーシップの実践

サバイバーシップの根底にあるのは、「日常の中に小さな目標を見つけること」です。

例えば「おいしいものを食べに行く」「少し外を歩く」「誰かと話す」。こうした行動の積み重ねが、生きる力につながります。薬を飲む、リハビリを続けるといった“治療”よりも、もっと身近な一歩を一緒に見つけることが大切です。

学び合う場としての意義

この研究会は、板橋区医師会や基幹病院の先生方に加え、帝京大学薬学部・楯直子先生のプロジェクト「認知症との共生社会の構築」とも連携しています。こうした多職種・多領域の協働を通じて、地域での支援モデルを一般の方にも広く伝えていくことを目指しています。

支える人が支えられる社会へ

支援に携わる方自身が、いつか支えられる側になる可能性もあります。

今回の症例のように、「かつて家族を支えた方が、自身が支援を受ける立場になる」という場面には、強い葛藤が伴います。

その気持ちに共感し、支える関係性をどう築けるかが、地域医療の課題でもあります。

夜遅くまで熱心に議論してくださった皆さま、本当にありがとうございました。

今日の議論が、支援の現場で少しでも役立ち、そして自分自身が支えられる側になったときに「困難事例」にならずに済むよう、私自身も学びを深めていきたいと思っています。