PQJ🌏️2024(PQJO2024)は、2024年10月20日、東京慈恵会大学の主催で世界16カ国から99チーム368 ⼈が参加して開催されました。

PQJは8回の開催歴があり、2021年の第5回大会からはCOVID-19を受けてオンライン参加を取り入れ、世界中から参加者を集めています。2024年3月に島根大学主催で開催されたPQJ2024がオンサイト開催となったことを受け、PQJ Online 2024はオンライン専門のPQJ Onlineとして生まれ変わり、記念すべき第1回大会を飾りました。東京慈恵会医科大学では5年ぶり2回目の開催です。

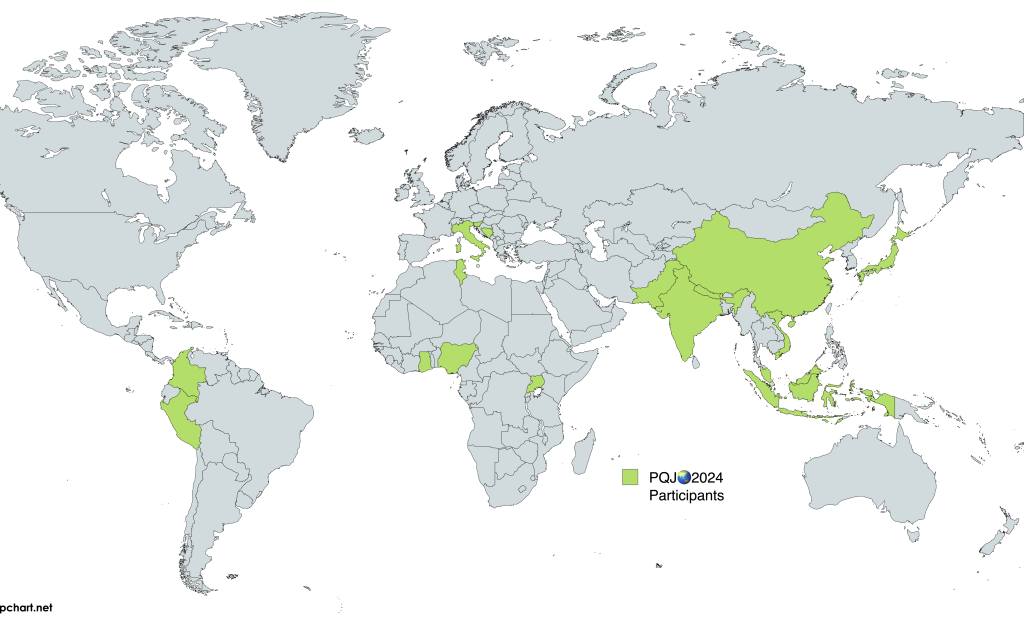

イタリア、インド、インドネシア、ウガンダ、ガーナ、コロンビア、スロベニア、中国、チュニジア、ナイジェリア、⽇本、ネパール、パキスタン、ベトナム、ペルー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マレーシアから99チームが参加し、ウガンダ、ガーナ、 ボスニア・ヘルツェゴビナからは初めての参加でした。

PQJ🌏️2024参加大学の所在国(黄緑色)

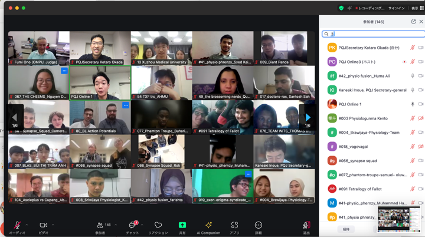

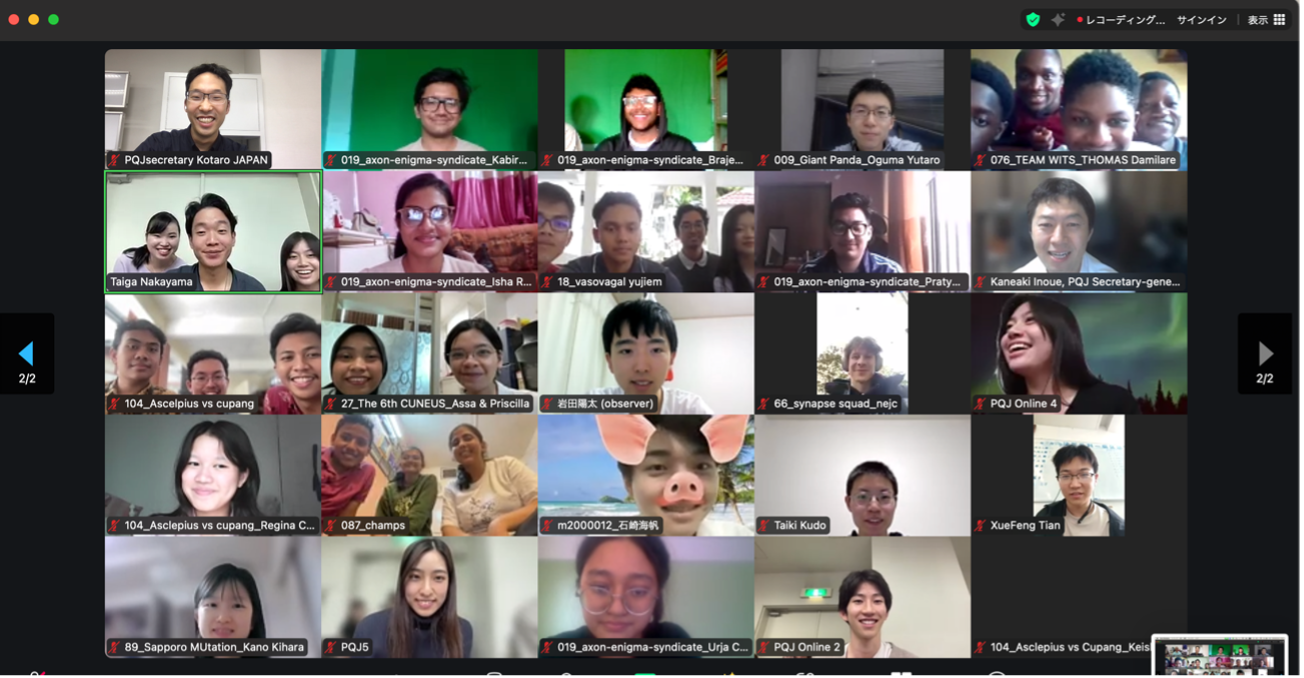

開会式では、大会代表の中山大河君、日本生理学会副理事で審判の小野富三人先生、PQJ事務局長の井上鐘哲先生よりご挨拶がありました。

開会式の様子

大会の当日運営メンバーは3年生から5年生の6人で、和気藹々とした雰囲気で始まりました。

全チームが同時に戦う第1ラウンドでは上位40チームが勝ち抜き、第2ラウンドに進みます。そこで勝ち抜いた8チームに加え、敗者復活の2チームの計10チームが決勝ラウンドに進みチャンピオンが決まります。 実際、敗者復活戦では10チームが同率1位となり18チームが準決勝ラウンドに進出しました。

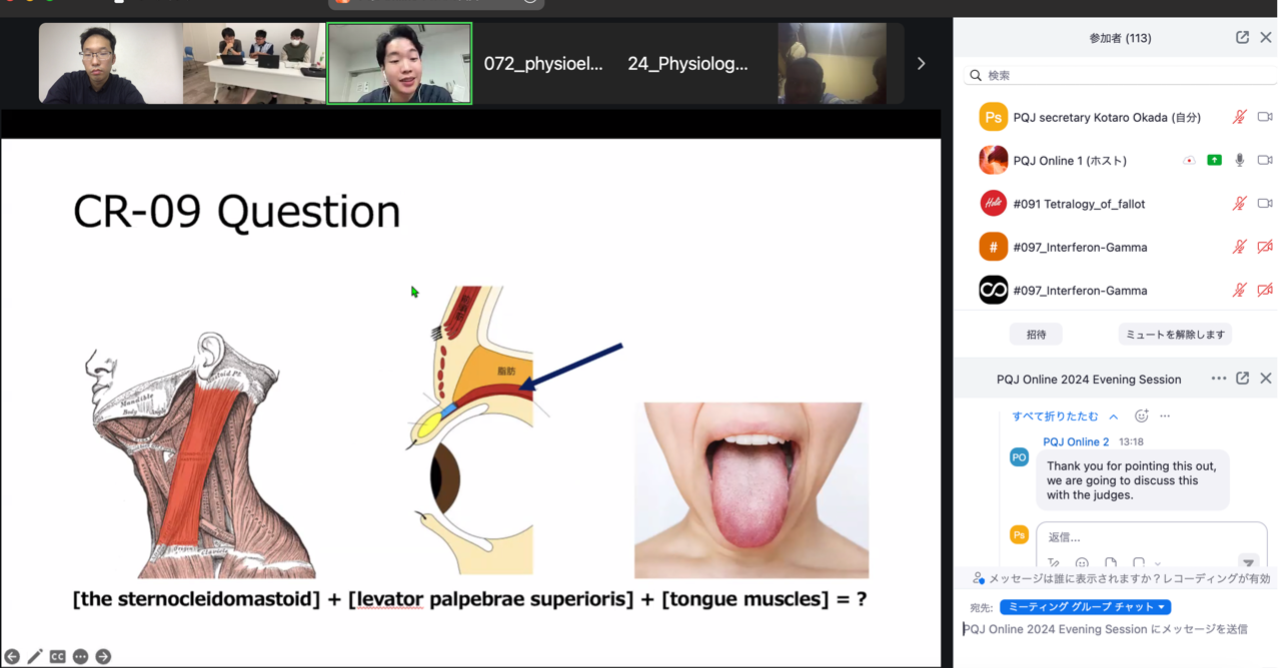

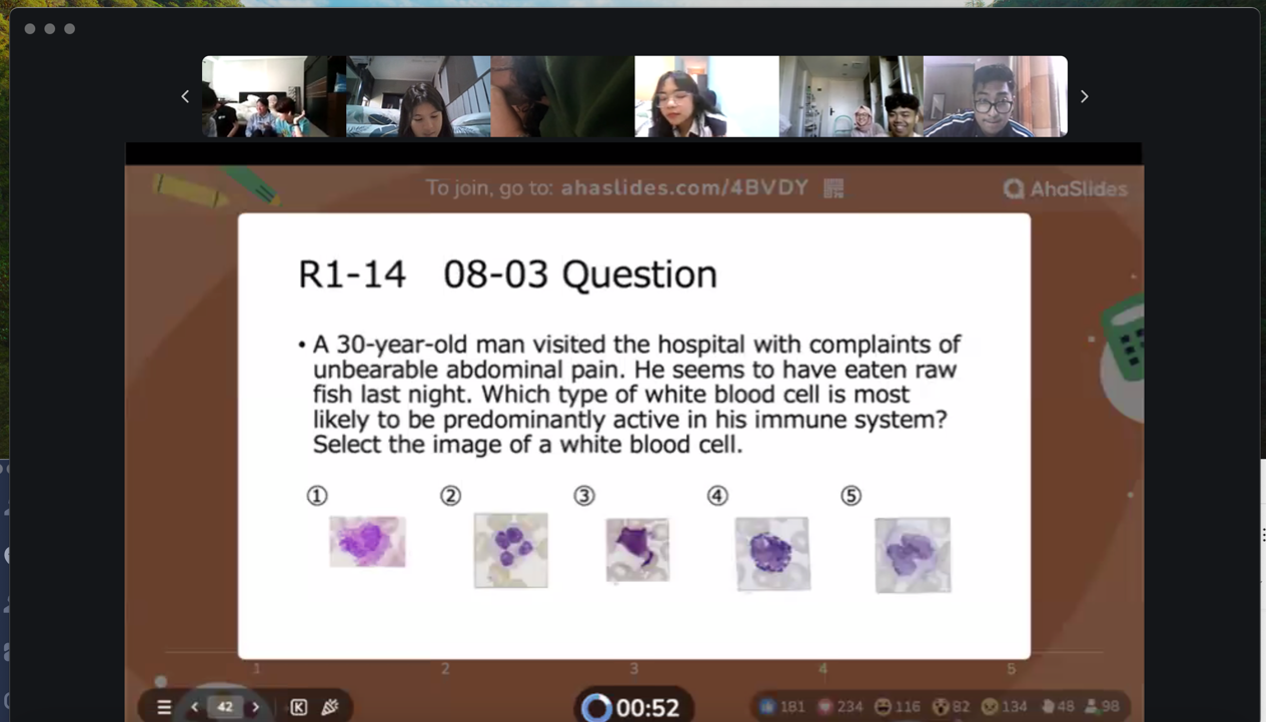

第1ラウンドは5択の計30問が出題され、早く正答するほど高いポイントがもらえるシステムです。

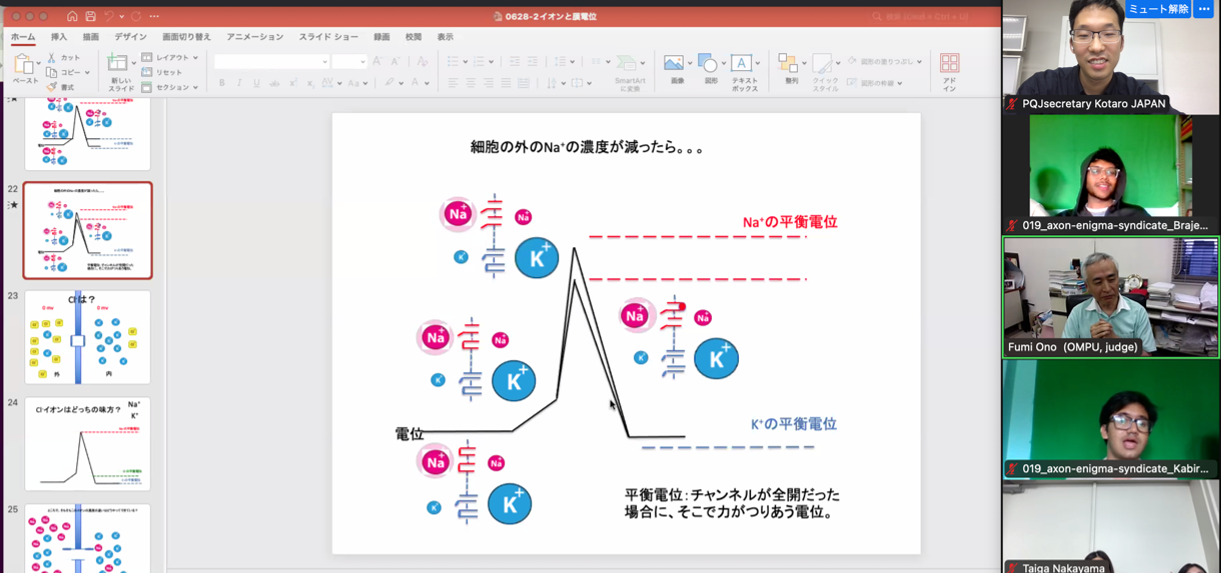

PQJは全ての参加者が医学・生理学のより深い理解を得ることを目的として、過去大会でも各クイズ直後に必ず詳細な問題解説を行っています。この解説が後の問題のヒントになることもあり、参加者に集中を切らす余裕はありません。

生理学、解剖学、免疫学、薬理学、遺伝学などの幅広いジャンルの30問で激しい争いが繰り広げられ、 第2ラウンドに進む40チームが決定しました。

写真はアニサキスによるI型アレルギーを想定して好酸球を選ばせる問題で、免疫学と組織学の知識をかけあわせて解く問題です。(答えは①です)

第1ラウンドでトップに立ったのは、2位に74点の差をつけて1915点をマークしたネパールのチーム「Champs」です。

第2ラウンドでも同様に1問あたり30秒〜1分という時間の中での素早い判断力が求められる激しい戦いが繰り広げられました。

第2ラウンドの結果、決勝に進出したのは、「Axon Enigma Syndicate(ネパール)」Physiology lovers(中国)」「trc _AHMU(中国)」「Champs(ネパール)」「TEAM WITS(ナイジェリア)」「Synapse squad(スロベニア)」「RIKI’s Buddy(インドネシア)」「Vasovagal Yujiem(インドネシア)」の8チームでした。

敗者復活戦では、決勝ラウンドのへの進出が決まっている8チーム以外の全チームが争いました。8分間で10問が出題され、選択肢には難易度に応じた点数が割り振られ、数字のみで答える問題となります。ワトソンクリックがDNA構造を見つけた年号を答えさせる問題や、支配脳神経3つをあててそれらを足し算して答える問題などユニークな問題が出題されました。

(敗者復活戦の様子)

敗者復活を獲得したのは「Saline(インドネシア)」「Asclepius vs Cupang(インドネシア)」「Crazy Brilliant(インドネシア)」「The 6th CUNEUS(インドネシア)」「Enkephalin(インドネシア)」「Homeostasis UNISMUH(インドネシア)」「Emricassan(インドネシア)」「Synapse Squad」「Yorazuya(インドネシア)」「BL Action Protetials(ボスニア・ヘルツェゴビナ)」です。出場99チームのうち37チームを占めるインドネシア勢が敗者復活枠の8チーム中7チームを占め、活躍が目立ちました。

50分のランチタイムの間、ズームのチャット欄はopenであり気軽に交流する場として提供されました。 休憩中にウガンダの参加者が「眠くなってきた」とコメントしたことに対して運営が「交感神経を刺激して!」と返答した際には参加者に笑みが広がりました。

運営メンバーも束の間の休憩です(お昼はピザでした)

準決勝では1問10分間の筆記問題の後、 9問の選択問題が行われました。

筆記問題はCushing現象についての記述問題でした。

選択肢問題では計算が求められる薬理学の問題やや心電図と解剖構造を対応させる問題など、実際の臨床や基礎研究を題材としたより難しい問題が中心に出題されました。1分の解答時間では難しい問題も多い印象でしたが、勝ち進んだ精鋭チームの集中力は落ちません。

準決勝は僅差であり、決勝には予定より多い以下の7チームが進出しました。

準決勝通過時の順位は以下の通りです。

1位「Asclepius vs Cupang」(インドネシア)

2位「Team WITS」(ナイジェリア)

3位「Axon Enigma Syndicate」(ネパール)

4位「Synapse Squad」(スロベニア)

5位「champs」(ネパール)

6位「Vasovagal Yujiem」(インドネシア)

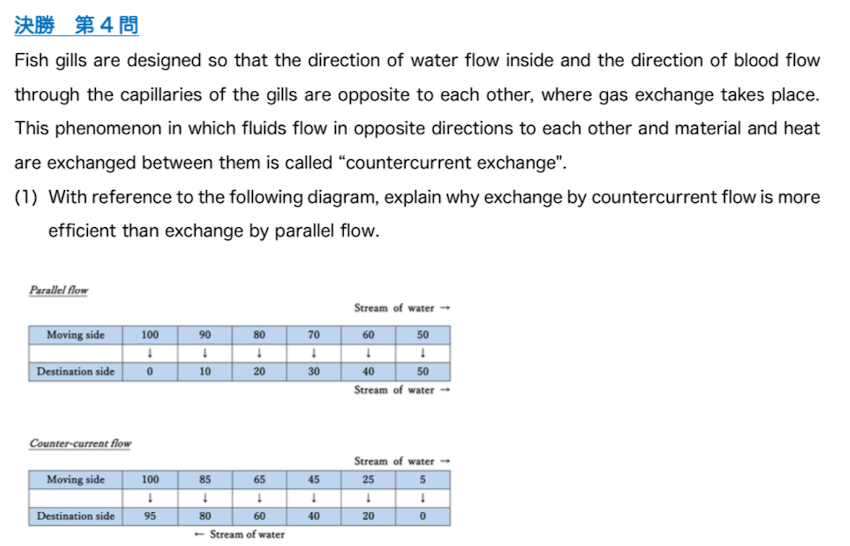

決勝では10分間で4問の文章題が出題されました。

筆者が注目したのは魚のエラと尿細管の類似を利用した問題です。エラでは水流と血流が逆行性であることに触れ、ヘンレループの対交流増幅系がいかに浸透圧勾配を利用して尿産生をしているのかを説明させる問題です。例えばドジョウから着想を得て2024年のイグノーベル賞に輝いた「腸呼吸」の研究のように、生理学がただの暗記ではなく、生命一般に通じて応用可能な知識であることを再認識させる良問だと感じました。

他にも赤血球の産生速度を計算させる問題や迷走神経反射の機序を答えさせる問題などが出題されました。今までのPQJとくらべて多くの内容を求める文章題が多い印象で、短時間で深い考察力と文章力が求められているように感じました。

食い入るように画面を見つめる参加者たちからは真剣な様子が伝わります。

また、今回は疑義がいくつか出されましたが、審判の小野先生があらかじめ質問を想定して立派なスライドを作成されており、運営一同驚いておりました。 参加者の理解を深め、スムーズな進行に大きく貢献されたことは言うまでもありません。

競技終了から優勝者発表まで30分間ほどのブレイクアウトタイムがあり、戦いを終えた参加者同士が交流していました。多様な背景をもった参加者が交流する様子はまさにPQJが目指す「世界中の医療系学生の交流」を具現化したものでした。

筆者は日本 (東邦医大)、ネパール、ウガンダ、インドネシアのチームと交流し、大会を楽しんでいると楽しそうに教えてくれました。

厳正な審査の結果、結果は以下に決まりました。

順位 チーム名 大学名 国

1st Axon Enigma Syndicate、 KIST Medical College and Teaching Hospital、 Nepal

2nd Synapse Squad、 Medical faculty of Ljubljana、 University of Ljubljana、 Slovenia

3rd Asclepius vs Cupang、 University of Indonesia、 Indonesia

4th Vasovagal Yujiem、 Gadjah Mada University、 Indonesia

5th champs、 BP Koirala Institute of Health Sciences、 Nepal

6th Team WITS、 The college of Health Sciences、 University of Ilorin、 Nigeria

7th Physiology Lovers、 Anhui Medical University、 China

8th The 6th Cuneus、 Universitas Indonesia Faculty of Medicine、 Indonesia

優勝したのはネパールのKIST Medical College and Teaching Hospitalのチーム「Axon Enigma Syndicate」です。(写真左上の3人)

メンバーはBrajesh Raj Chandra(2nd)、 Isha Raj Bhagat (2nd)、 Kabir Khatiwada (2nd)、 Pratyush KC (2nd)、 Urja Chawal (2nd)と、すべて2年生で構成されたフレッシュなチームでした。

優勝発表後のインタビューでは「初出場で優勝を飾れてとても嬉しい。約1ヶ月前から大会に取り組んできた。予選は簡単な問題もあったが準決勝や決勝は難しい問題が多かった。 運営もスムースで素晴らしかった。また次回以降も参加したい」と次回大会への意欲を滲ませていました。

2位にはPQJ2023、 PQJ2024に続いて3連覇を狙っていたスロベニアのリュブリャナ大学のチームが、 3位には毎年上位入賞する強豪インドネシア大学のチームが入賞しています。また、 6位はナイジェリアのイロリン大学のチームが、アフリカ勢として初入賞しました。

当日運営メンバーと筆者

PQJO2024は過去最多国数となる4大陸17カ国から参加者を集め、世界最大級のオンライン生理学クイズ大会としての存在感を一層高めることになりました。PQJは参加者のレベルが向上しており、回を重ねるごとに大会も進化しています。 運営の面から見ると、オンライン開催は場所を問わず大勢の参加者が楽しめる一方で、大量の採点や疑義対応が求められます。しかし、zoomやslack、teamsなどのツールを最大限利用しながら流暢な英語でスムーズに運営する学生の様子を間近見ることができました。筆者が主催した5年前から振り返ると、脈々とPQJを受け継いできた学生たち、そして今大会の主催に関わった東京慈恵会医科大学の学生の知恵と努力の結晶であると深く感銘を受けました。

世界中から時間帯が異なる300人以上の大学生が8時間という時間を共有して、笑顔で帰っていく。筆者が同じ大学でオンサイト開催したときとは違った興奮と楽しさがあると感じました。

今回、主催した東京慈恵会医科大学の学生の皆さん、お疲れ様でした。同学の生理学教室を長年導き、昨年度の退官後もサポートをいただいた南沢享先生、周到な準備で的確なコメントをくださった審判の小野富三人先生、心に刺さるスピーチで盛り上げてくださった井上鐘哲先生をはじめとした事務局の皆さん、そして日本生理学会、慈恵医大同窓会およびスポンサーの皆様には、PQJ事務局および慈恵医大OBを代表して心から感謝申し上げます。

さて、早速次大会となるPQJ2025の開催が決まっています。

PQJ2025は、大阪医科薬科大学の医学生が主催し、2025年3月23日に大阪で現地開催されます。大阪医科薬科大学での開催は、PQJ2017以来、2回目となります。

世界中の医療系学生の参加をお待ちしています!

大会名: PQJ2025(医学生理学クイズ日本大会2025)

主催:大阪医科薬科大学

日時:2025/03/23(日)

会場:大阪医科薬科大学本部キャンパス(高槻市, 大阪府)

公式サイト: https://www.pqj2025.com/

Event name:PQJ2025(Physiology Quiz in Japan 2025)

Host: Osaka Medical and Pharmaceutical University

Date: March 23(sun), 2025

Venue: Osaka Medical and Pharmaceutical University Main Campus

Official website: https://www.pqj2025.com/

また、現在PQJO2025の参加校を募集しています。

開催に興味のある方はPQJ Online公式メールドレスまでご連絡ください。

PQJO2024: pqjonline2024@gmail.com

文責: 岡田浩太郎(PQJ事務局・PQJ2019代表・医師)