認知症との共生社会に向けて 板橋サバイバーシップ研究会 2025

帝京大学脳神経内科 物忘れ外来の現状について

はじめに ― 認知症診療の現状

皆さん、こんばんは。帝京大学脳神経内科で物忘れ外来を担当しています斉藤です。 今日は「帝京大学脳神経内科 物忘れ外来の現状」について、最近話題になっているレカネマブやドナネマブなどの新しい治療薬を中心にお話しします。COIはございません。

日本および世界における認知症の現状

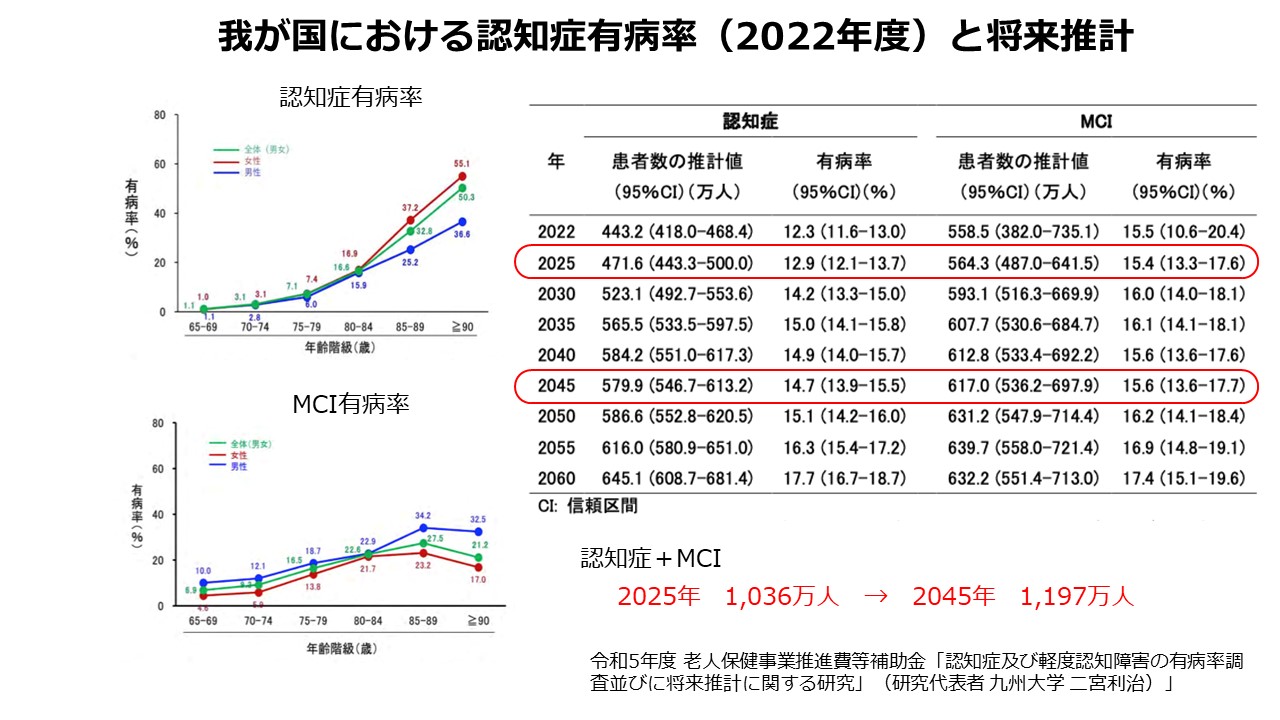

最初に、2022年に九州大学の先生方が発表された、日本における認知症の有病率と今後の推移のデータをご紹介します。グラフを見ていただくと、80歳台前半の方の約15〜16%が認知症を発症していて、90歳になると実に半数を超える方が認知症になっているということがわかります。MCI(軽度認知障害)の方はおよそ20%台で推移しています。

将来的な見通しでは、2025年には認知症とMCIを合わせて1,000万人以上、20年後の2045年にはおよそ1,200万人に達する見込みです。つまり、日本の総人口の約1割が認知症またはMCIという計算になります。まさに社会全体で取り組むべき課題だと考えています。

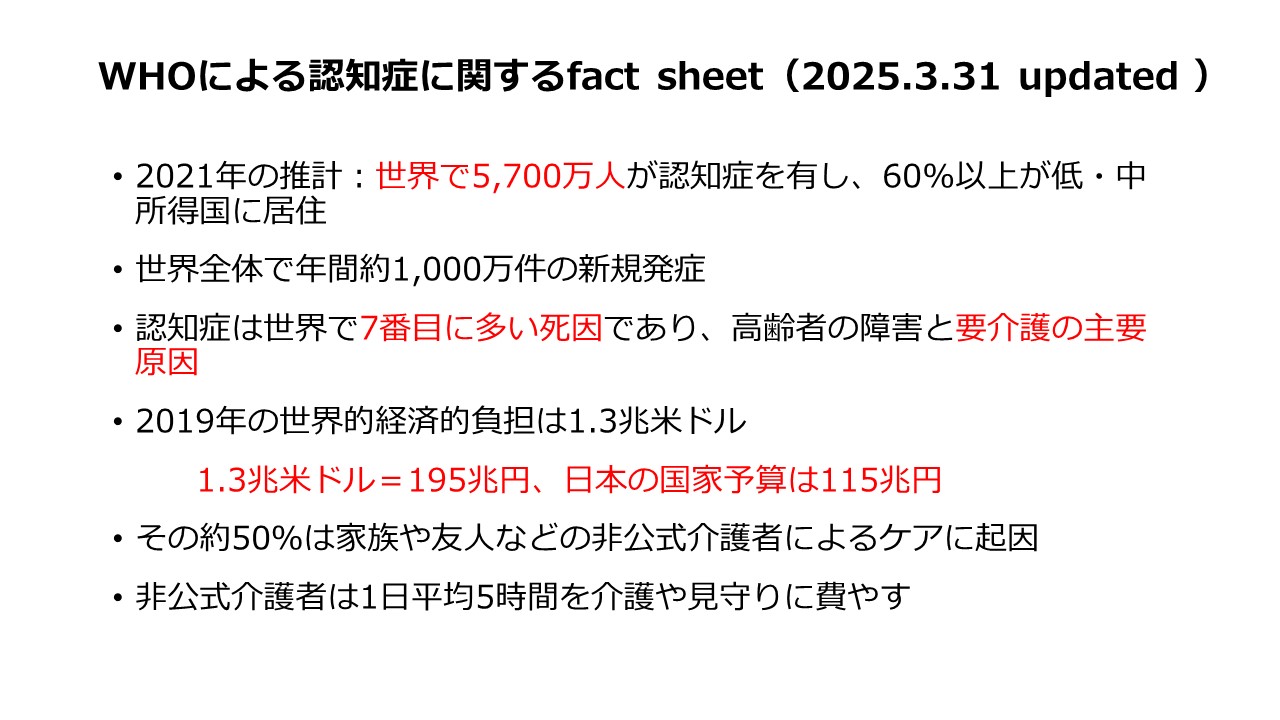

次に、WHO(世界保健機関)が今年3月に発表した「認知症に関するファクトシート」について触れます。世界ではおよそ5,700万人の方が認知症を抱えており、そのうち60%が低・中所得国に住んでいるという現状です。年間約1,000万件の新規発症があり、認知症は世界で7番目に多い死因とされています。

2019年の世界的な経済損失は1.3兆ドルで、日本円にするとおよそ195兆円に相当します。その約半分は家族や友人といった非公式な介護者によるケアによるもので、介護者は平均して1日5時間程度を介護に費やしているという報告もあります。

アルツハイマー病の病態と新しい治療の考え方

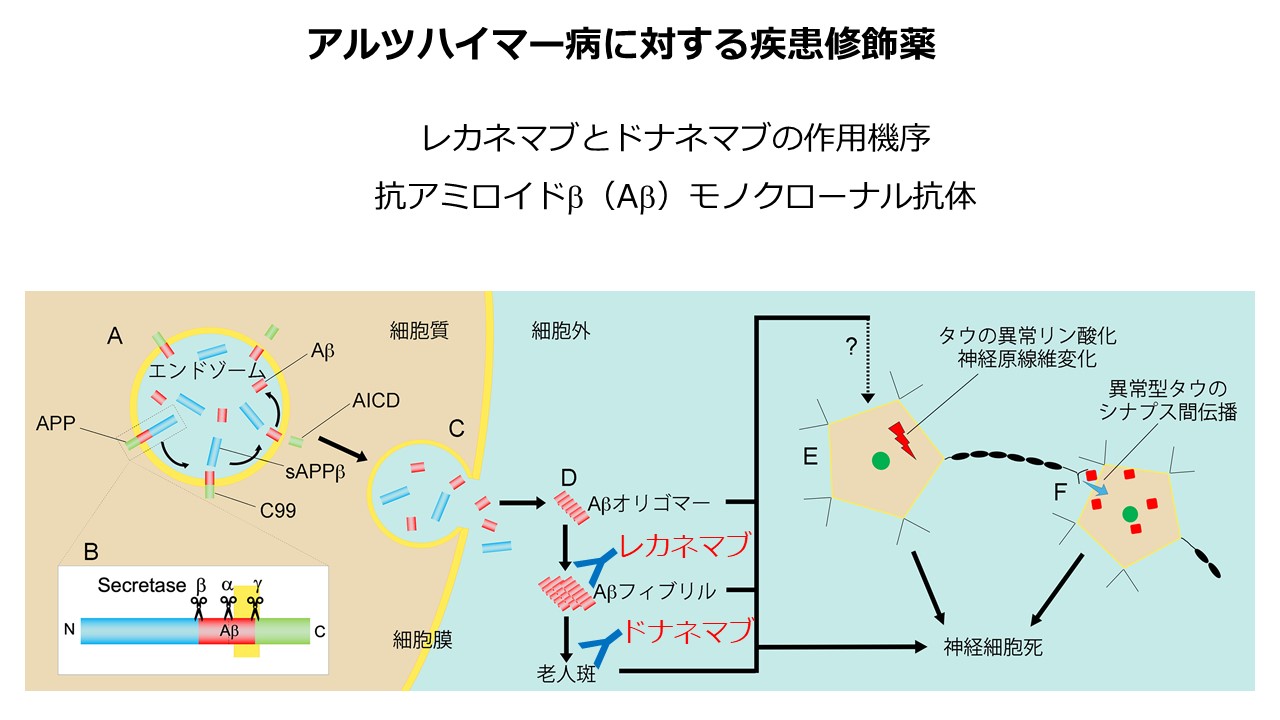

ここからは、レカネマブとドナネマブという二つの新しい抗アミロイド抗体薬についてお話しします。これらはいずれも、アルツハイマー病の脳に蓄積するアミロイドβという物質に作用するモノクローナル抗体です。アルツハイマー病の病理の特徴は2つあります。1つは、アミロイドβが脳の外に蓄積してできる「老人斑」、もう一つは、神経細胞の中にリン酸化されたタウタンパクがたまる「神経原線維変化」です。アミロイドβは細胞内で作られ、細胞外に放出されていくうちに、だんだん塊になってオリゴマー、フィブリル、そして老人斑と成長していきます。こうした異常物質は神経細胞に毒性を示して、最終的に細胞死へとつながります。

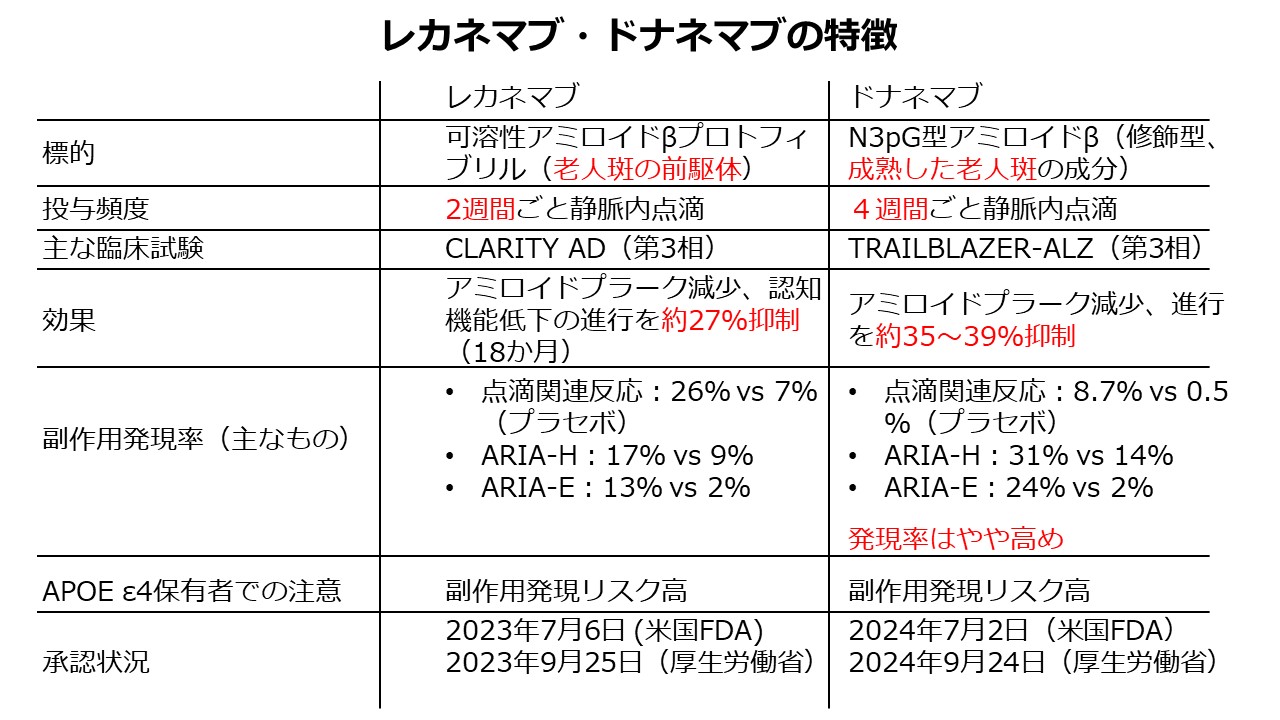

レカネマブは、このアミロイドβの塊ができる前の段階に働き、凝集を防ぐように作用します。一方、ドナネマブは、すでに形成されてしまった成熟した老人斑を標的にして、それを取り除くように作用します。つまり、どちらもアミロイドβに対する抗体ですが、効く場所が少し違います。

薬剤の効果と副作用

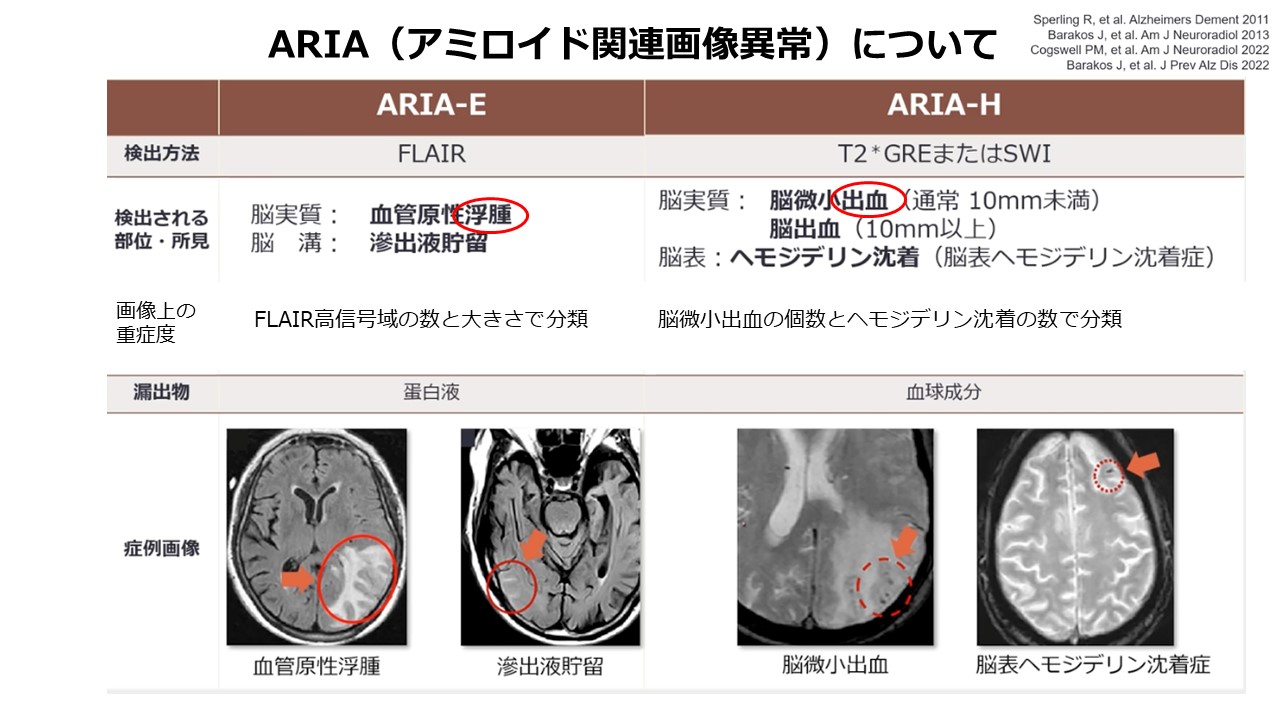

レカネマブは2週間に1回、ドナネマブは4週間に1回の点滴で投与します。効果については、レカネマブが認知機能の低下を27%程度、ドナネマブが35%程度抑えるというデータがあります。ただし、試験のデザインが異なりますので、単純に数値で比較することはできません。副作用としては、点滴時のインフュージョンリアクション(点滴で薬を入れたときに体が反応して起こる副作用。発熱、寒気(悪寒)、頭痛、吐き気、血圧の変動、息苦しさなどがおこる)に加えて、「ARIA」と呼ばれるアミロイド関連画像異常があります。

ARIA-E(浮腫型)とARIA-H(出血型)の2種類があり、MRIで検出されますが、多くの場合は無症状です。最近では投与法の工夫によって、発現頻度も低下してきています。

帝京大学物忘れ外来での実際の診療フロー

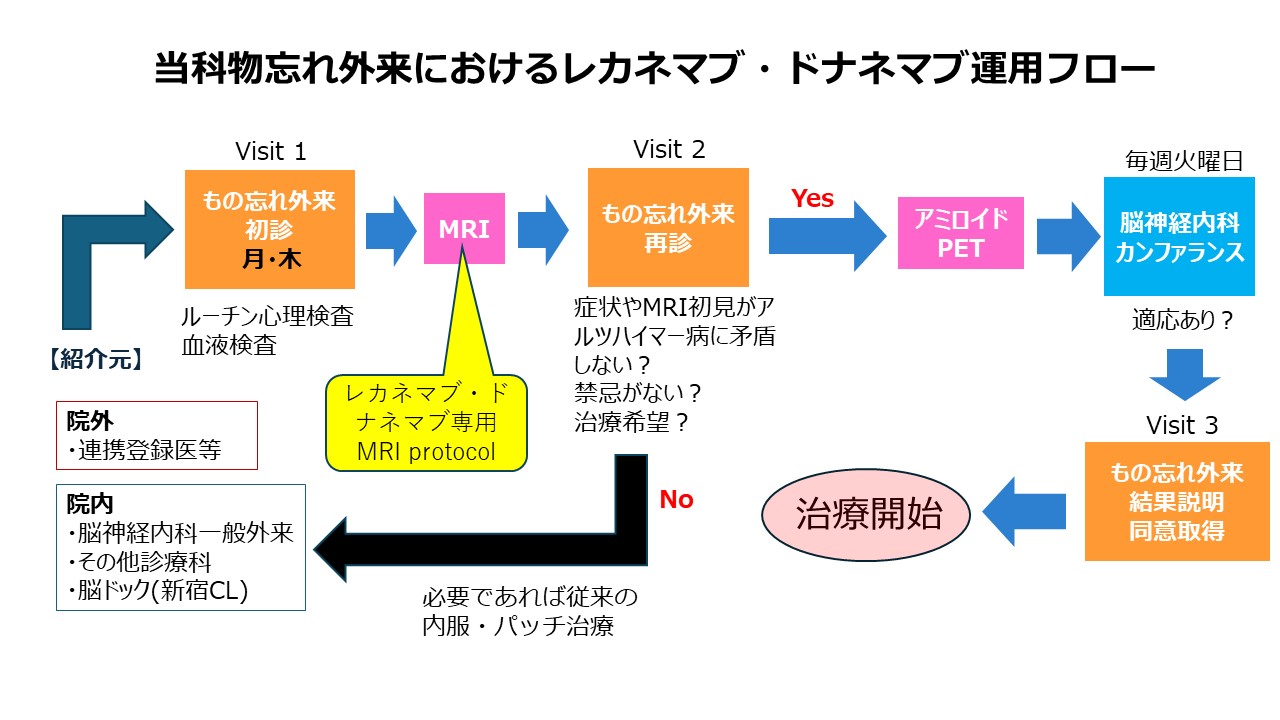

ここからは、私たちの物忘れ外来での実際の流れをお話しします。まず、紹介元の先生や院内の他科から紹介を受けた患者さんに、初診(Visit 1)で心理検査や血液検査を行い、MRIを予約します。MRIはレカネマブ・ドナネマブ専用のプロトコル(撮影条件)で撮影します。

次に、再診(Visit 2)で検査結果を説明し、出血の既往など禁忌がないかを確認します。そのうえで、患者さんとご家族が本当に治療を希望されるかどうかを丁寧に話し合います。

治療を希望される場合は、アミロイドPET検査を行い、脳内にアミロイドβの蓄積があるかを確認します。その結果を週1回のカンファレンスで検討し、適応の有無をディスカッションします。

適応ありと判断された場合には、3回目の受診(Visit 3)で結果をご説明し、同意を得て第1回の点滴を行います。もし禁忌がある場合や、希望されない場合には、既存の内服薬(ドネペジルなど)を使いながら経過をみていきます。

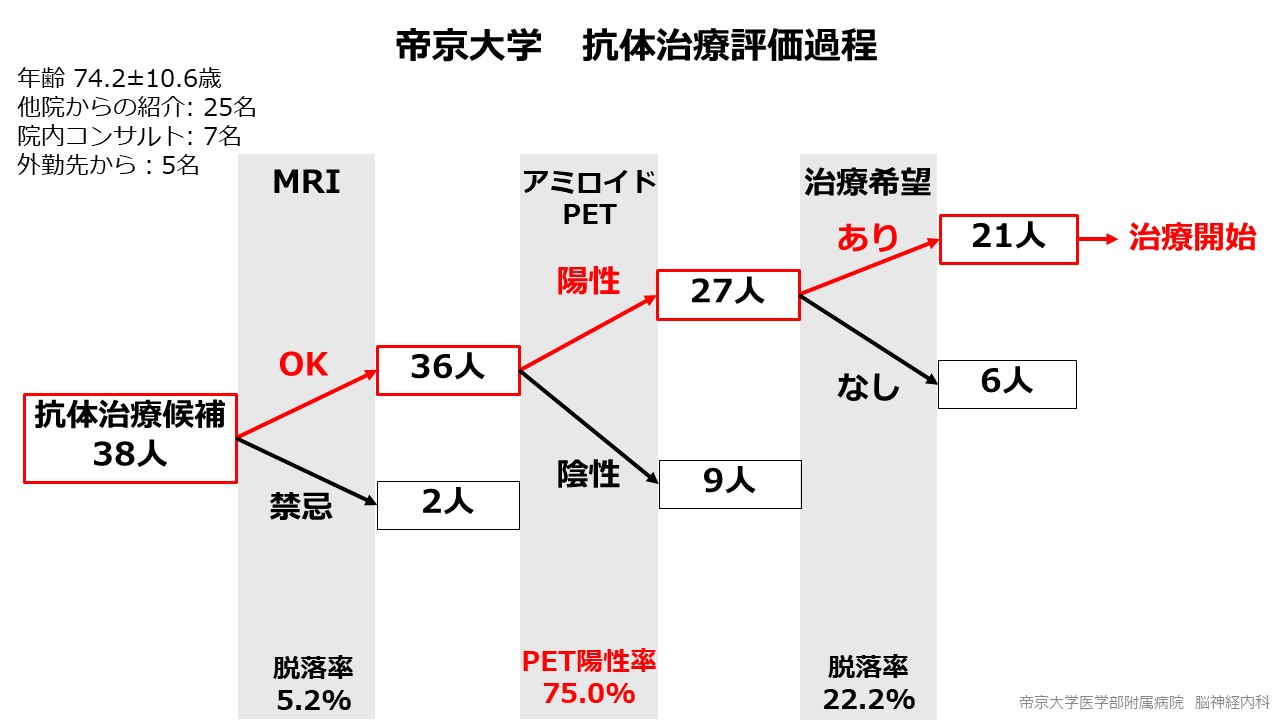

現在までに治療を希望して来院された方は38名で、そのうち治療を開始された方が21名、非治療群が17名です。MRIやPETの結果をみると、アミロイド陽性率はおよそ75%です。平均年齢は74歳前後で、他院からの紹介が最も多くなっています。

治療効果と介護者からの評価

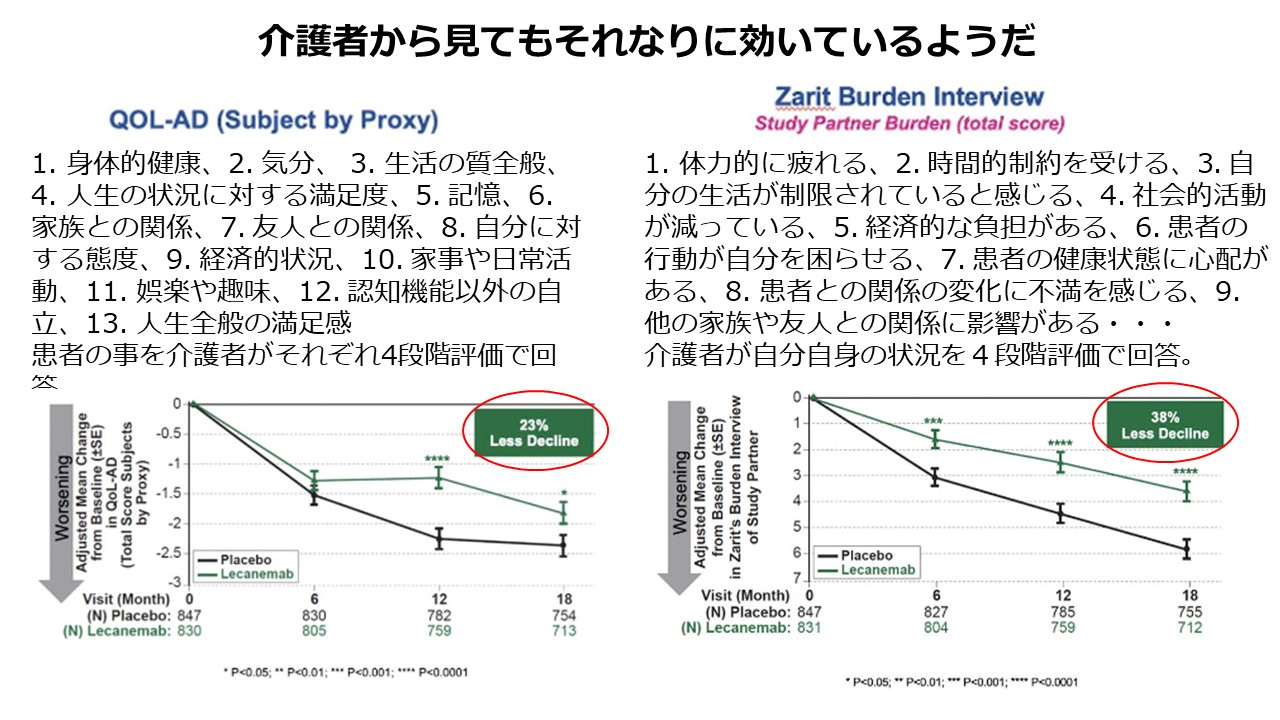

臨床試験の結果では、レカネマブやドナネマブを1年半続けることで、認知機能の低下をおよそ半年遅らせることができるとされています。また、介護者の方を対象にした調査でも、患者さん自身の気分や生活の質が改善したと答えた方が多く、介護者の疲労感や心理的負担も30〜35%ほど軽減したという結果が出ています。

当院では、物忘れ外来では医師4名、神経心理士1名、看護師2名の計7名でチームを組み、患者さんとご家族を支えながら診療を行っています。心理評価や介護者への説明、点滴スケジュールの管理など、多職種で協力して進めています。

脳の健康を守る10の習慣