がん在宅療養フォーラム 2025 大阪

いつでも頼れるがんの情報と相談先 探す、選ぶ、そして活用する

変わるがん医療とケア 変わらない情報とコミュニケーションの大切さ

渡邊 清高さん

私からは「変わるがん医療とケア、変わらない情報とコミュニケーションの大切さ」ということでお話をさせていただきます。

今、お話しいただいたように、在宅療養の姿、かたちが、この5年、10年でかなり大きく変わっていると実感します。そのあたりをご紹介させていただこうと思います。

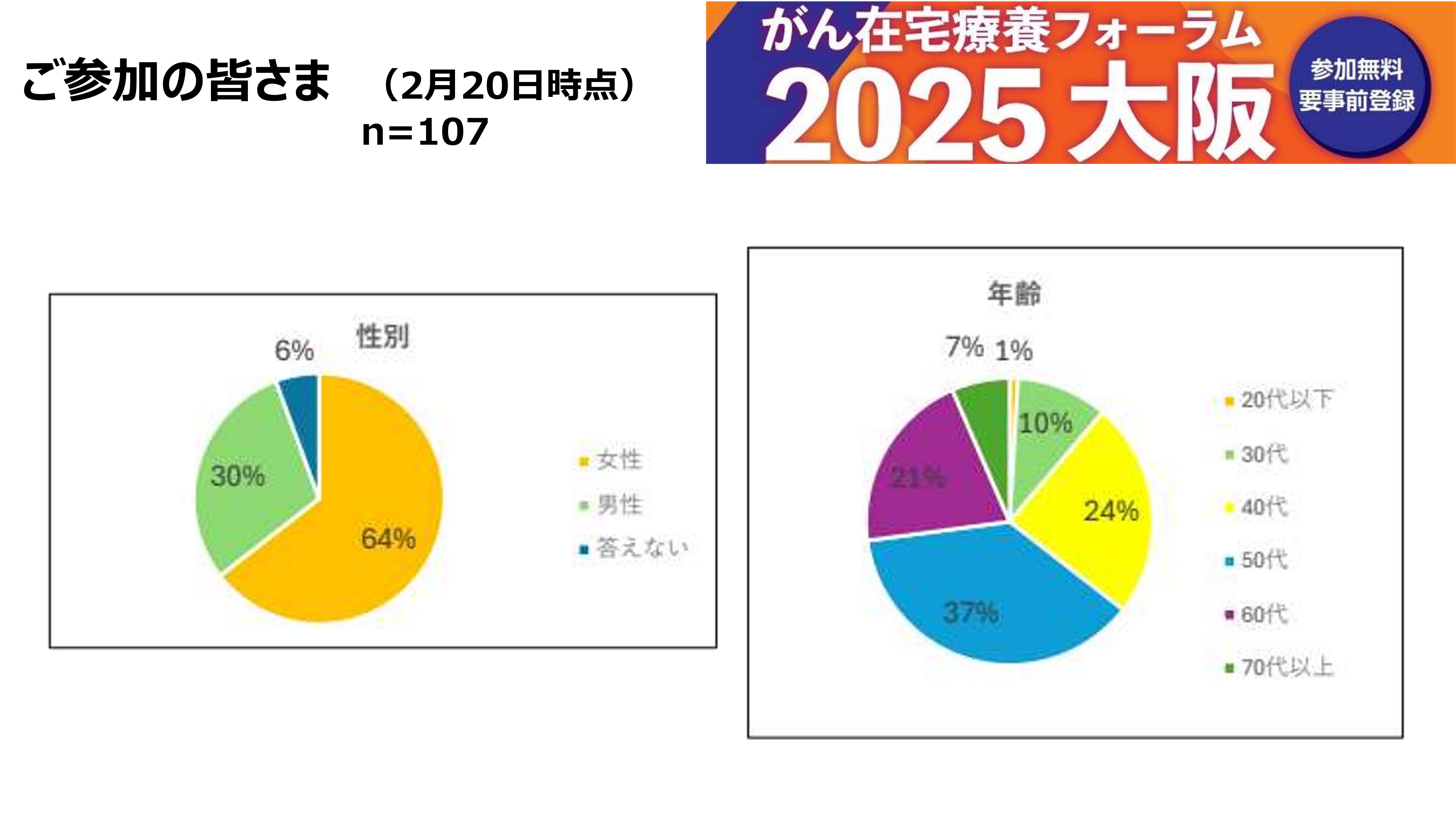

今日は、20日の時点の集計で女性の方が若干多く、幅広い年代の方にご参加いただいています。

事前にいただいたコメントは、「ランタンの入手方法」や、「患者さんが、自分に必要な情報を自分で理解できる言葉で受け取ることが非常に難しいという現実を少しでもよくできないでしょうか」というご意見、そして「高額療養費制度と個人負担の絡みが問題になっている」ということです。

情報は「なくて困る」時代から「あり過ぎて困る」時代へ

今日お話しする、あるいは議論をする内容は、ある程度この内容にも集約されると言えるかと思いますが、情報は「なくて困る」という時代から「あり過ぎて困る」、あるいは「どの情報が正しいかを見極めることが非常に難しい」という時代に変化していると言えます。

一方で、情報は、それを実際に理解して、ご自身の行動につなげることがとても重要です。今回のテーマでも情報を「選ぶ、そして活用する」というのが含まれています。誰に相談をすればよいのか、どれが信頼できるのか、ほかにもよい情報があるのではないかと悩みますが、それに対して、「あれこれ情報を見に行かない」というのが大事です。ある程度信頼できる情報に情報源を絞って、そこをじっくり活用します。情報源と相談先を絞るわけです。

「医療者はあなたを知る情報源」です。ご自身のことを一番よく知っているのは担当医であり、医療チームです。まずはそちらを活用していただくのが第一歩です。そして、医療機関や地域の相談できる場所、患者会など、支えになる場がありますので、ぜひそういった所も活用していただきたい、アンテナを張っていただきたいと感じるわけです。

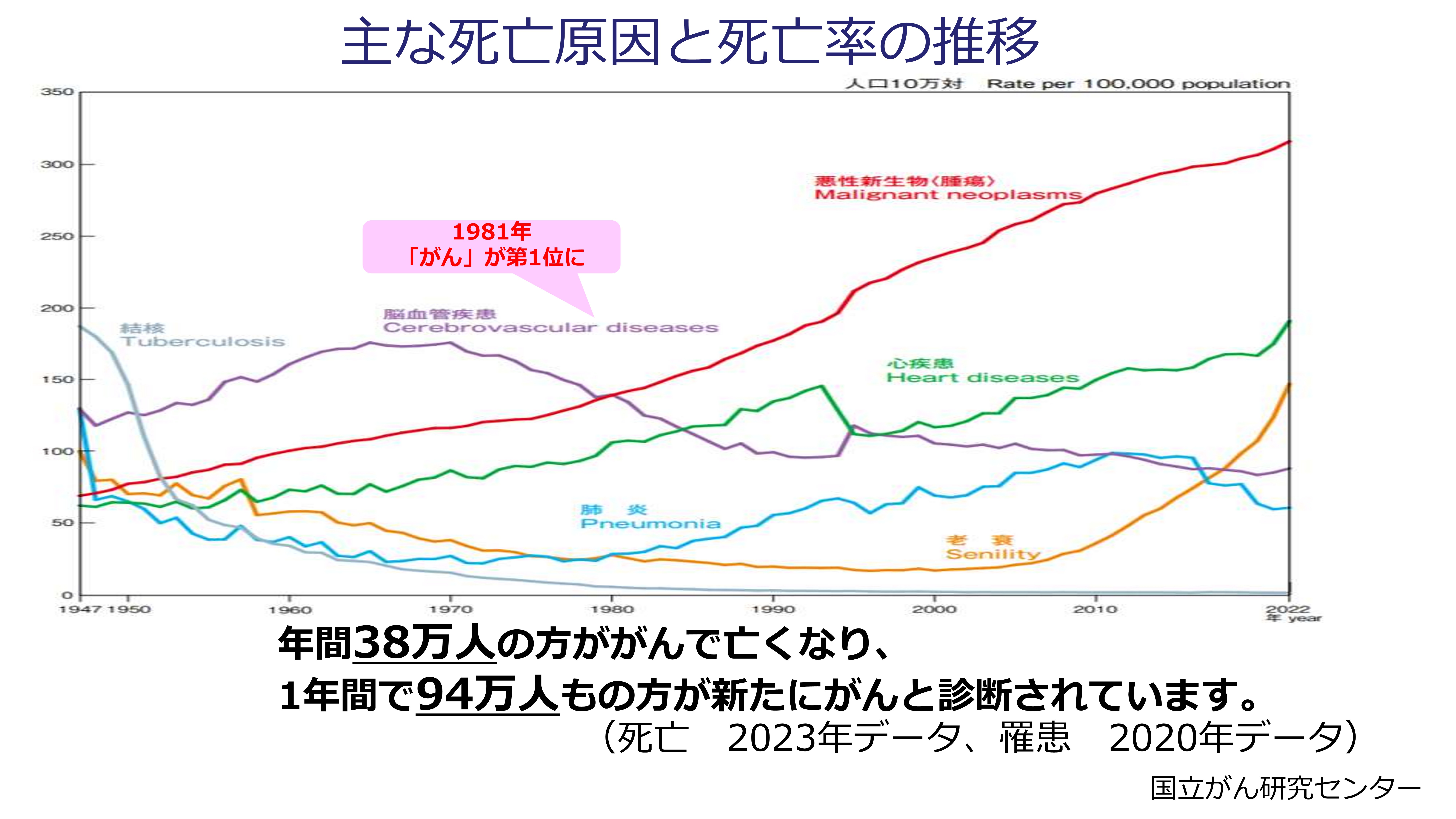

「2人に1人ががんになる」がん医療の現状

「がん医療のいま」ということで、変わる医療とケアの話をしたいと思います。今、年間38万人の方ががんで亡くなっていて、およそ100万人の方が新しくがんと診断されているというのが最近のがんの現状です。「2人に1人ががんになる」と、よく表現されますが、男性ですと3人に2人と、多くの方が一生のうち何らかのがんにかかることがわかっています。決して珍しい病気ではないということを踏まえた上で、これからの病気への向き合い方、付き合い方も考えていく必要があると言えます。

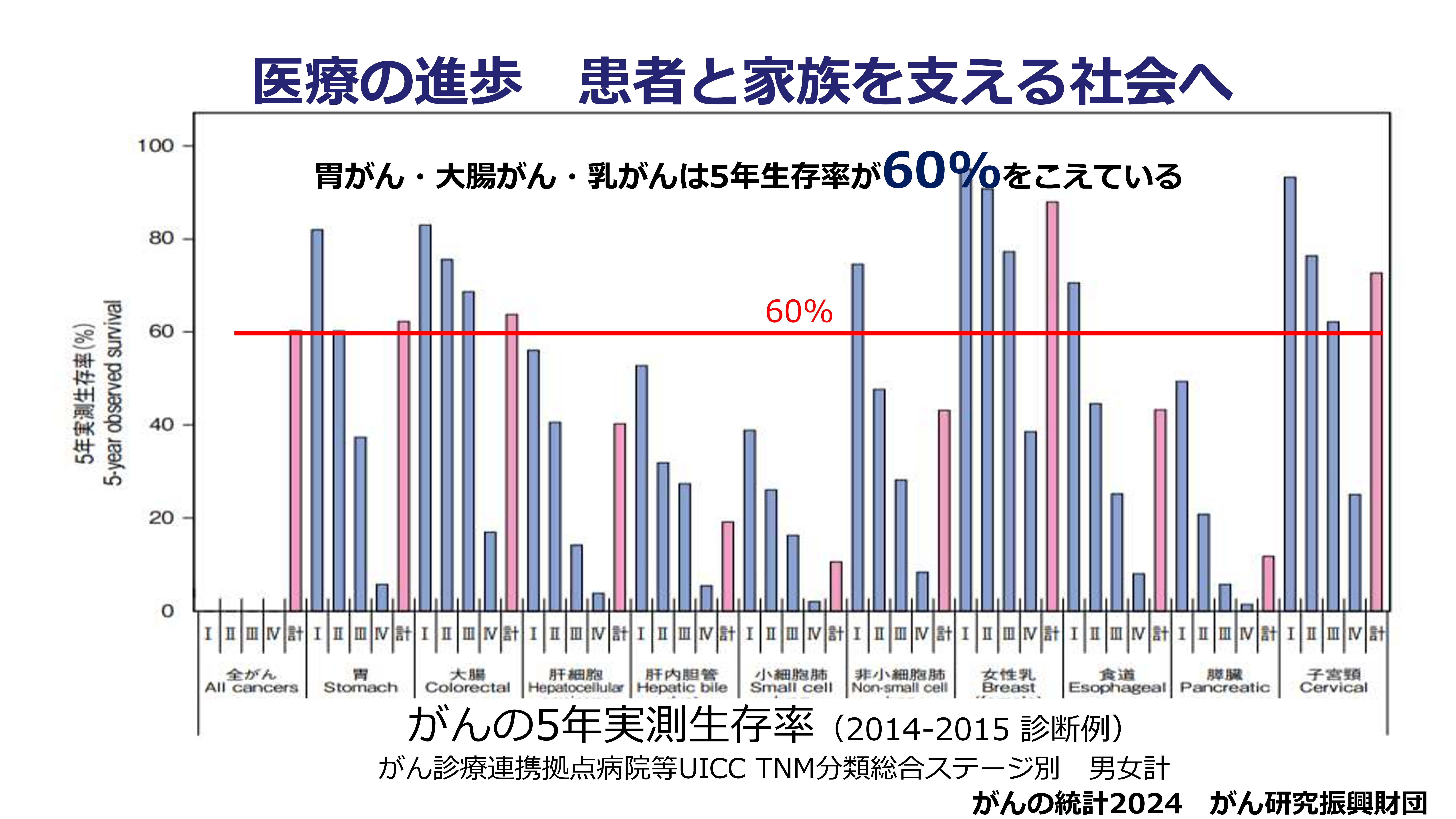

こちらはがんの5年生存率になります。最新のデータは、今から10年以上前の2014~2015年に診断された方の生存率ですが、胃がんや大腸がん、乳がんといった一般的に比較的予後がよいとされているがんについては、5年生存率が6割を超えています。

がん医療の進展に伴い、治療の考え方も変化

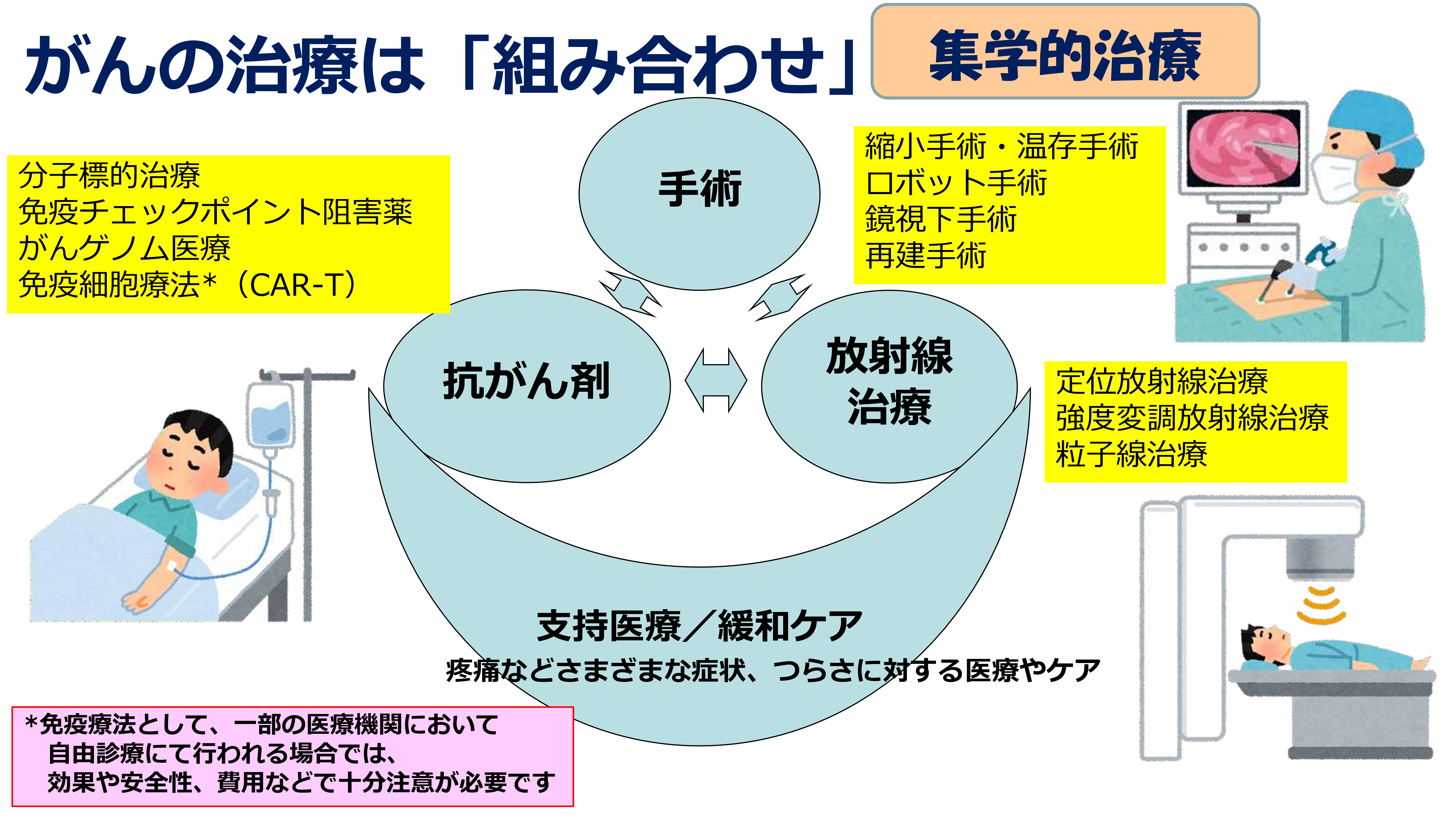

そうした中で、がんの治療は進歩していて、具体的には三大治療と言われる手術、抗がん剤、放射線治療を組み合わせた「集学的治療」が行われることも多くなってきました。また、副作用や後遺症を和らげる支持医療、痛みや心のつらさを取るための緩和ケアも進歩してきています。手術は、低侵襲のなるべく体の負担が少ない治療が開発され、放射線治療は、がんとそうでない部分を当て分ける技術が進歩し、抗がん剤は、分子標的治療や免疫チェックポイント阻害薬、がんゲノム医療というかたちで、それぞれめざましい進歩を遂げています。

一方で、医療費が高くなってきているというのも社会的に大きな問題と言えるかと思います。

以前は早期がん、進行がん、末期がんと表現されていましたが、最近は「末期がん」という言葉そのものもあまり使われなくなり「高度進行がん」と言うようになってきています。根治が見込めない状況でも、痛みを和らげたり、つらさを軽くしたりすることで、なるべくご本人が普段の生活を維持できたり、仕事を続けられたり、家での生活を今までどおりにできるようになってきています。そうした中で、生活の質(クオリティー・オブ・ライフ:QOL)を維持・向上するということで、いろいろな戦略が取られるようになってきています。

生活の質を維持・向上させる医療やケアが進歩

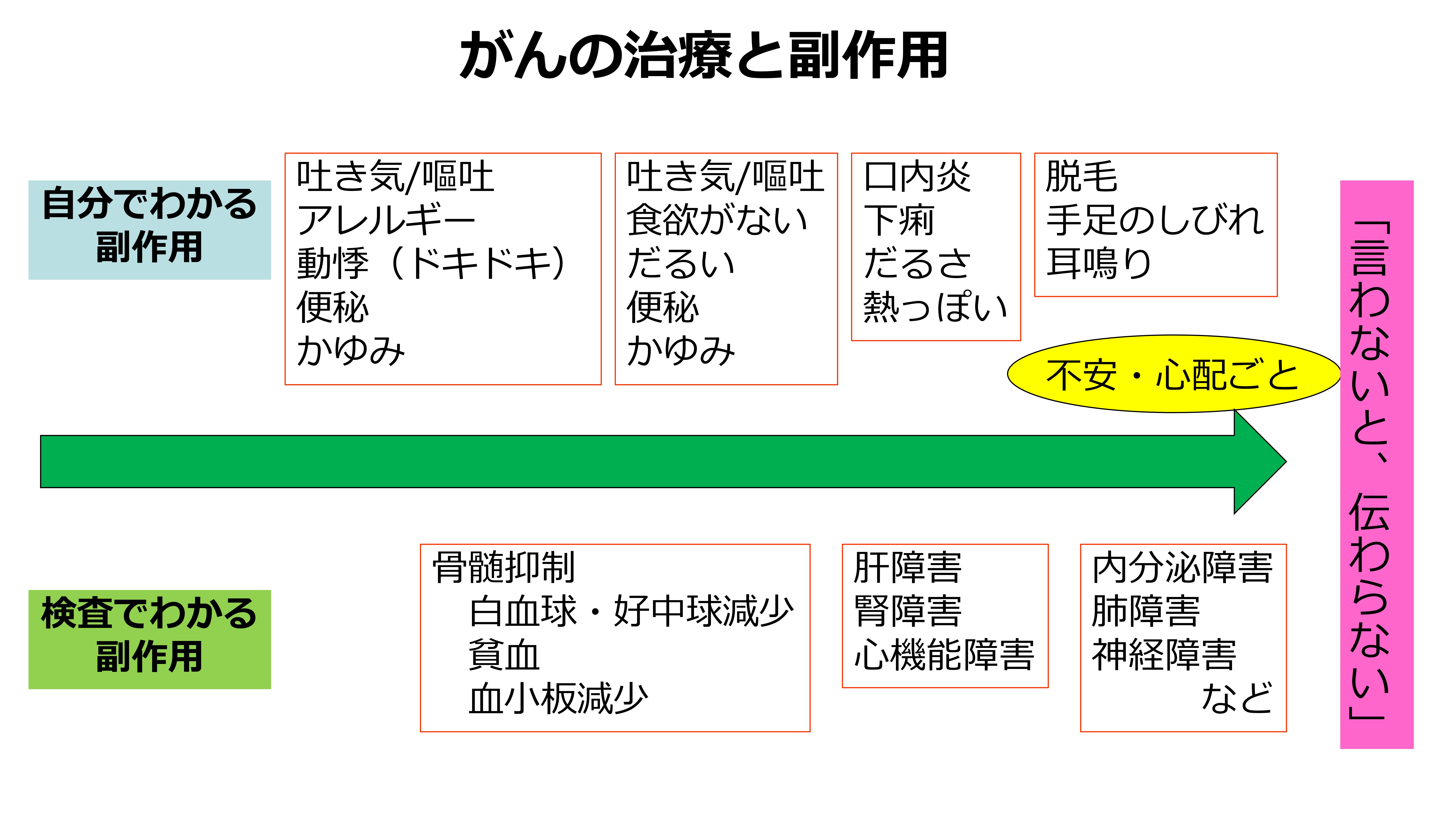

こちらはがんの治療と一般的な抗がん剤の副作用を模式的に表したものですが、例えば吐き気やだるさなどはご自身で自覚できる症状です。一方で、例えば白血球が減少したり、肝臓や腎臓に障害が起きたりというのは検査しないとわかりません。自分でわかる副作用は、ご自身で声に出して言わないと伝わりません。不安や心配ごともそれに含まれます。言わないと「なかったこと」にされてしまうということに注意が必要です。言わないと伝わらないし、あったことがお互いに認識されません。そうした中で、「対話」が非常に大事になってくるわけです。

「支持医療」は、がんそのものに伴う症状や治療による副作用を予防したり、和らげたり、あるいは副作用がない状態を維持して、安全に治療ができるように、さまざまな対策が取られています。

副作用を抑えるという意味では、「守りの医療」と思われるかもしれません。一方で、副作用をしっかり取ることは、安全に、そして治療を効果的にするのに有効なことがわかっています。「治療強度」と言いますが、しっかりと有効な治療を適切に行うことによって、患者さんの生存率や予後を改善したというデータもあります。副作用を抑えて安全に効果的な治療をするという意味で「攻めの医療」と言えるように変わってきていると思います。

先ほど申し上げた、声に出さないと伝わらない副作用として、吐き気や下痢、口内炎、しびれなどの非血液毒性(血液毒性以外の副作用)、あるいは白血球や赤血球、血小板が減少するといった血液に関する副作用(血液毒性)、そういったさまざまな副作用に対しても適切なコントロールの方法が開発されてきています。

患者さんを「支持する」医療ということで、サポーティブケアと言いますが、さまざまながんの痛みや症状、がん治療に伴う副作用を和らげるための医療が開発されてきています。

療養の場も医療者が伴走するイメージで関わっていくことが大切

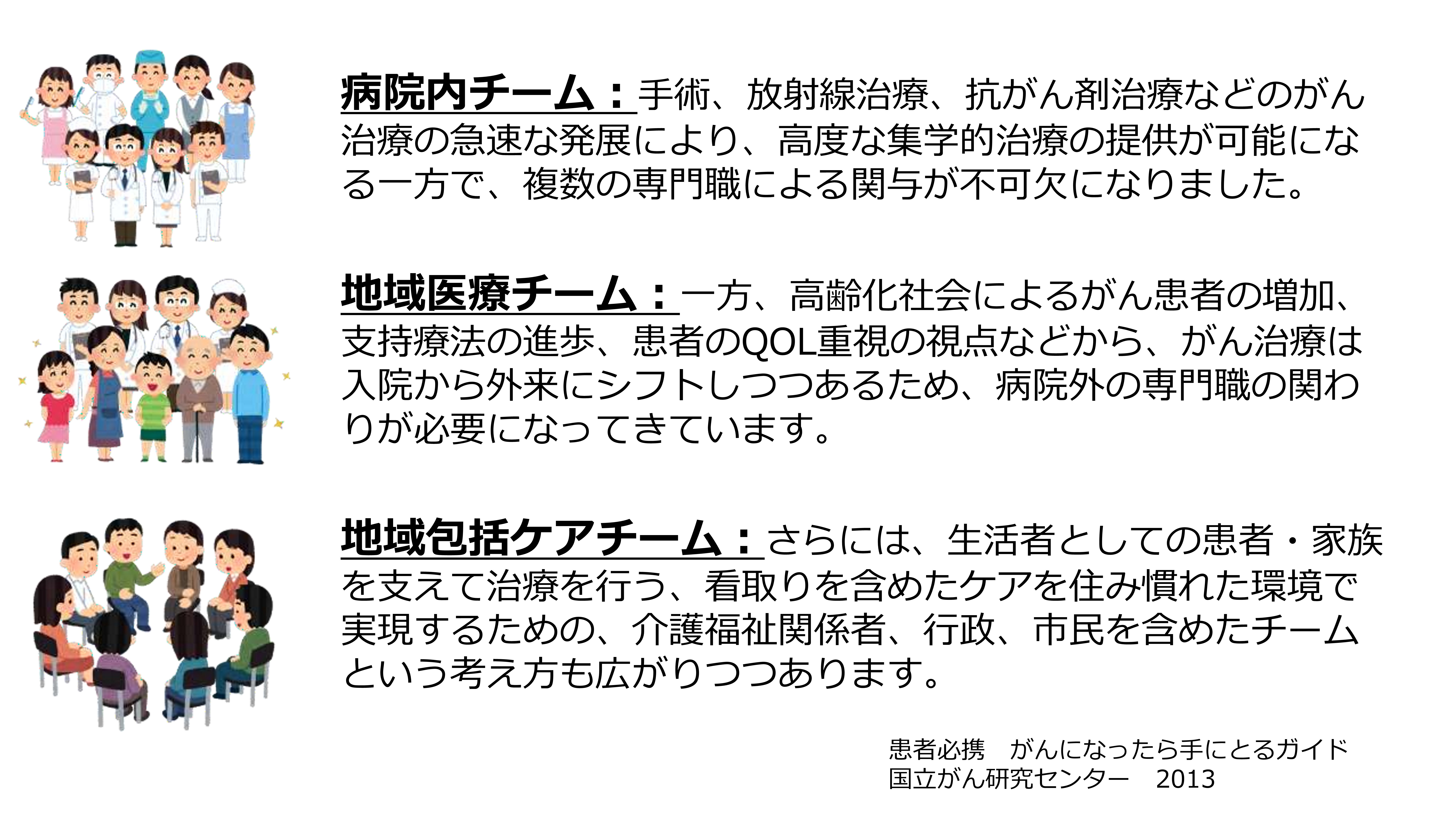

そうした中で、療養の場も変わってきました。かつては、進行すれば在宅で看取りの時期まで過ごすというイメージでしたが、最近は治療の後のフォローアップや、仕事に復帰されたり、社会復帰されたりというところを一緒に手を携えて伴走するイメージで、どう医療従事者が関わっていくか、ということがとても大切になってきています。 こちらが、患者さん向けにわかりやすく、がんの方の生活や治療上の気を付けるべきことなどをガイドブックにまとめたものです。医療チームと言っても「病院内チーム」もあれば、「地域医療チーム」や、介護保険や在宅も含めた「地域包括ケアチーム」もあって、さまざまな専門の職種が関わっていることを示しています。

続いて、「情報が大切」というお話をさせていただきます。これは一般的な患者さんのイメージです。普段の生活で、たばこや脂っこいもの、塩気がお好きな方が、最近咳(せき)が増えてきたので、検査を受けたところ、肺がんと診断されて治療を受けました。「やれやれこれで治療はおしまい。そろそろしょっぱいものも恋しい」ということですが、実はおしまいではなくて、患者さんは結構忙しいのです。入院期間も短いですし、入院中にすることもたくさんあります。普段の生活のことや、その後のリハビリのこと、「たばこはそろそろ卒業ですね」と禁煙のお話もされるわけです。

医療からみた視点でいうと、治療の間だけに関わるのではなくて、治療の前にさまざまなリスク評価が行われたり、治療が終わってからも在宅での服薬管理が行われたり、あるいは生活面やお金の相談、心のケアといったことについても積極的な関わりが行われることになります。

信頼できる情報をまとめた「がん情報サービス」

そうした情報を支えるのが国立がん研究センターの「がん情報サービス」です。緑がかったイメージのホームページですが、こういったサイトで、がんに関する情報や治療についての情報にアクセスして活用していただくことができます。ここでは、吐き気や嘔吐(おうと)のページをご紹介しますが、吐き気の症状についてのご説明に加えて、実際に症状があった時に「ご自身でできること」、あるいは「こうなったら医療者に相談しましょう」「受診しましょう」と背中を押すようなアドバイスや提案もお示ししたかたちで情報がつくられています。情報をきっかけに受診したり、相談したり、何かあった時に医療者に話しやすいように、背中を押すような情報が非常に大切だと思っています。

これは地域において家で過ごす時に必要な情報ということで、「がんの在宅療養」というサイトです。普段家で住んでいる時に、ご家族にもご本人にも読んでいただきたい『がん患者さんとご家族をつなぐ 在宅療養ガイド』という冊子を、2024年に改版してつくりました。ホームページで無料でご覧いただくこともできますので、ぜひご覧いただければと思っております。

情報をつくる時に、ただ情報がそこに「あればよい」ということではなくて、実際にそれが「誰からどのように伝えられるか」という情報の伝え方や届け方がとても大切というご意見もいただきました。医療者の方から勧められたり、後ほどお話があります、がん相談支援センターの方から勧められたりすると、情報の信頼性を裏打ちするものになるというご意見もいただきました。

続いて、都道府県で作成されている「地域の療養情報」という冊子についてですが、これは身近な医療機関や相談の窓口、患者会などの情報を取りまとめるかたちでつくっていただいています。大阪府はかなり早い段階でつくっていただいて、11版になります。より役立つもの、患者さんに寄り添った情報が、毎年のように更新されてつくられていると伺っています。

「情報をつくる」「つながる」「皆で支える」

そして「在宅がんウィット」は、よくある質問と答え(FAQ)というかたちで、関連する質問と答えをずらずらっとお示しするような情報になっています。大切なことは、情報があることに加えて、実際にそれが目に見えるかたちで患者さんに届いていくのをどのように実現するかということです。情報はきっかけであって、それがもととなり連携をしたり、患者さんと実際に支える方がうまくつながったりするというようなかたちで、皆で支えるような仕組みができることが非常に大切だと思っています。

先ほどのFAQですが、情報がただあるということに加えて、例えば下痢のことであれば、「食事の取り方」「おむつをどこで入手できるのか」「必要な介護サービスはどのようなものがあるか」など、いろいろな情報が必要になってくると思います。そういったことを一元的にお示しするようなサイトです。

先ほどご紹介いただいた「ランタン」についても、ご自身の知りたい情報を1対1の対話形式でお答えするかたちを実現するためには、多くの信頼できる情報をデータベースとして持っていて、その中から情報を提示したり、提案したりするというような仕組みをつくりあげることが必要です。いろいろな方にお使いいただきながら、より正確で、信頼できる情報に育てていくことがとても大切だと考えています。

ここまで、「変わらない情報とコミュニケーションの大切さ」についてもお話しさせていただきました。情報は大切ではありますが、必要な時に必要な時期に必要な方に届くという意味では、情報の中身に加えてコミュニケーションも大切です。ぜひそれを今後大阪府で、あるいは地域で、「考える」「話し合う」「伝える」きっかけに、今回の話が少しでもお役に立てばと思います。私からの話は以上です。ご清聴ありがとうございます。