がん在宅療養フォーラム 2025 大阪

いつでも頼れるがんの情報と相談先 探す、選ぶ、そして活用する

がんのサバイバーシップの現状と課題

伊藤 ゆりさん

皆さん、こんにちは。大阪医科薬科大学の伊藤と申します。「がんのサバイバーシップの現状と課題」ということでご紹介させていただきます。冒頭から情報の大切さというお話がありました。私がお話しさせていただくのは、がんになってから、がんのご本人だけでなくご家族も、このサバイバーという概念に含まれるのですが、そういった広い捉え方で、「がんのサバイバーシップの現状と課題」というお話をさせていただきたいと思います。

簡単に自己紹介をさせていただきます。私は、がんのデータに基づいてがん対策を支える仕事をしています。今日の内容ですが、先ほど冒頭に、生存率がすごく長くなっているというお話が児玉先生からもありました。そこで、がんの患者さんの予後について、少しデータを紹介させていただいて、サバイバーシップにおいてどういった支援が必要か、そして患者さんの、特に社会面の部分に目を向けたいと思っています。

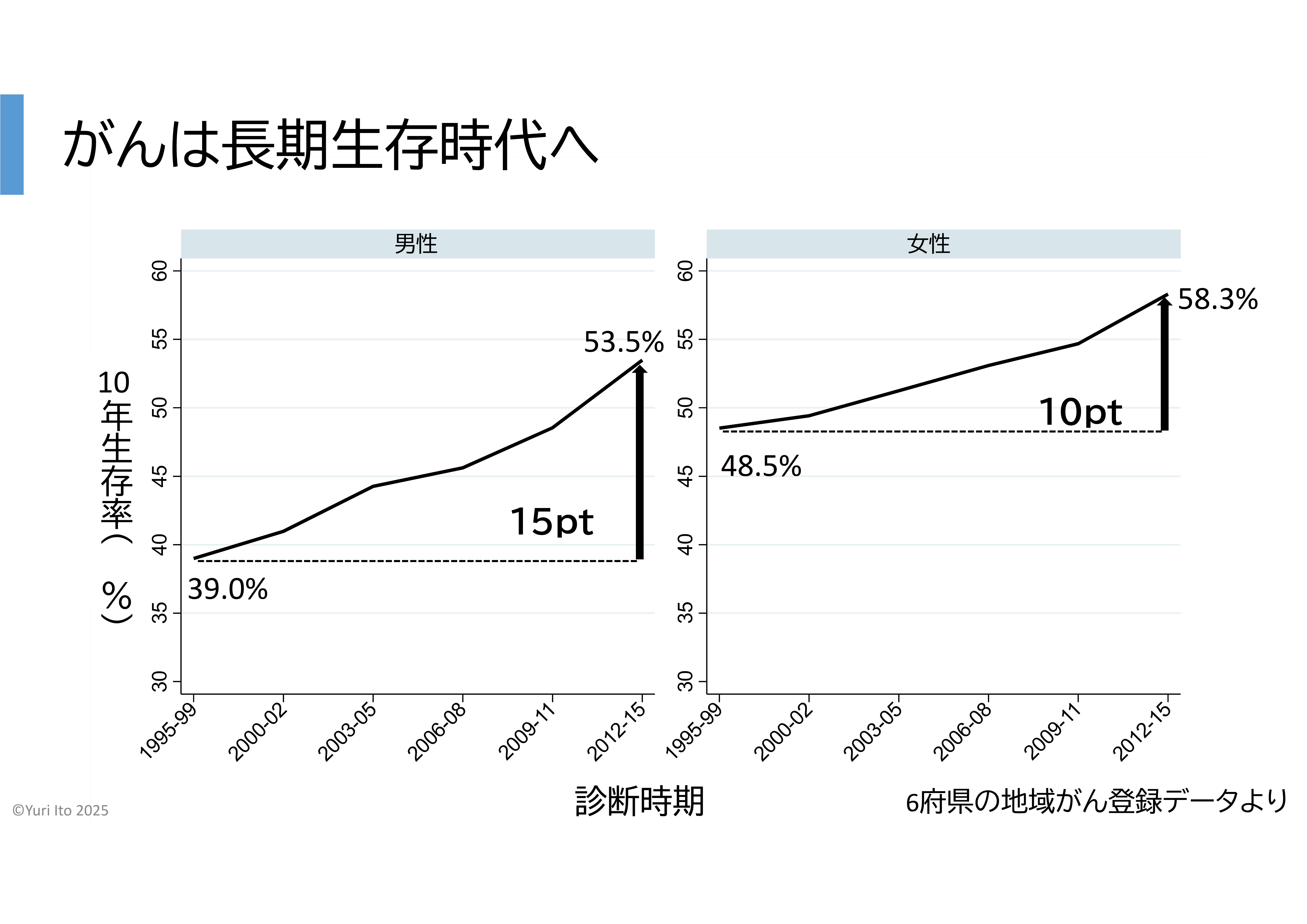

がんは長期生存時代へ

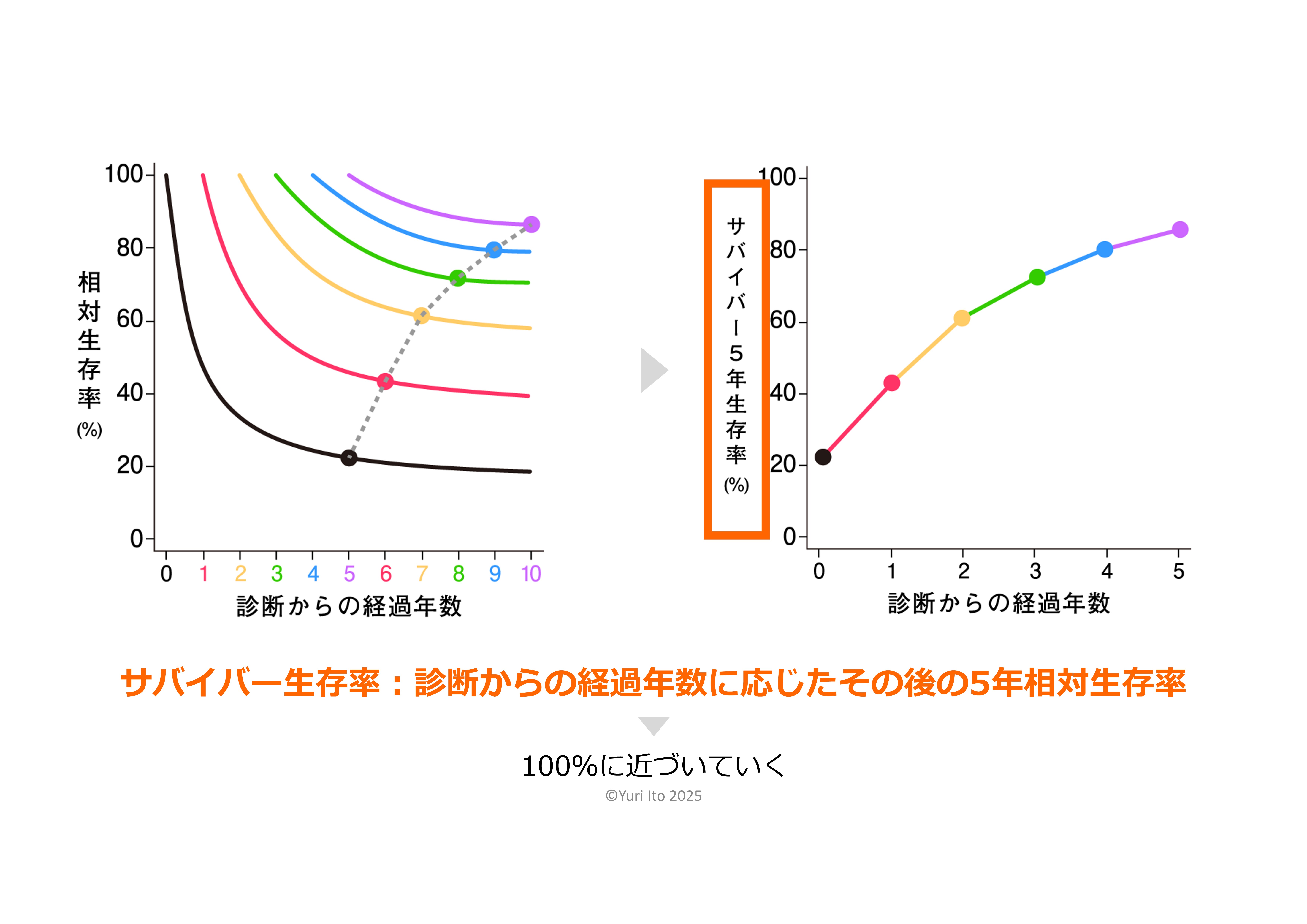

冒頭にお話があったように、私のほうで「10年の生存率」(がんと診断されてから10年後に生存している方の割合)が、どのぐらいこの20年間で延びたかを計算してみました。これで見てみますと、これは全部のがんをまとめたものになりますが、男性では約15ポイント、女性でも10ポイント向上しているということがわかってきています。がん種ごとに見ても、程度の差はありますが、この10年生存率は20年間で、ほとんど全てのがん種で向上していることがわかってきています。今までは「5年生存率」が一般的で、先ほど渡邊先生からもお示しいただきましたが、10年生存率も今データで示すことができるようになってきました。「サバイバー生存率」という見方を最近私のほうで計算して、特にがんの療養をされる方にとってわかりやすい指標になるとよいと思って提示させていただいています。

通常、がんの生存率を調べると、5年生存率で報告されてきたのですが、申し上げましたように長期のフォローアップが可能になって、実際5年よりも長く患者さんの予後を見ておく必要が出てきました。今まで提示されていた5年生存率は、実は全ての患者さんが含まれたデータになります。非常に進行したがんの患者さんも含まれているので、最初の1年間で亡くなられる方が半分ぐらいあるようながん種だとします。そうすると、その後、1年以上生存された方のその後の5年生存率、2年以上生存された方のその後の5年生存率というふうに考えていくと、その状況はどんどん変わっていきます。

今日は、患者さんと医師の方も参加されていると思います。患者さんを長くフォローアップしていく中で、5年生存率という数値をずっと持って考えるのではなくて、1年後、2年後と、患者さんのその後の5年生存率が変わってくるというのを少し持っていただけるとよいと思ってつくった指標です。これを「サバイバー生存率」と私たちは呼んでいるのですが、このように虹がかかるような、上がっていくような生存率で、経過年数に応じた情報になります。

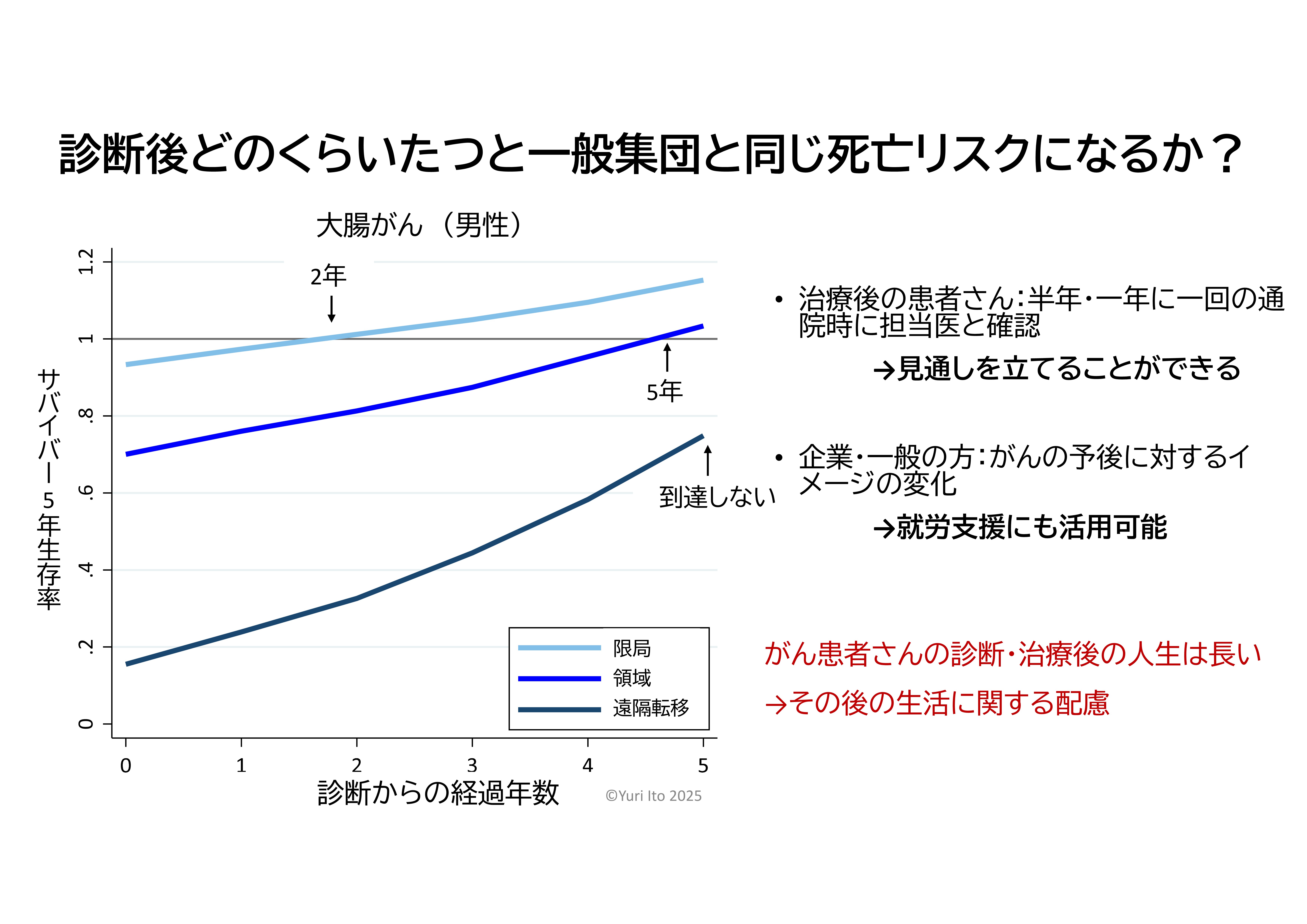

患者さんの診断から治療後の人生は長い

実際に診断後どのぐらい経過すると、一般の人たちと同じぐらいの死亡リスクになるのかというのも、計算が可能になります。「サバイバー5年生存率」といって、私たちは「純生存率」(がんのみが死因となる場合の生存率)という計算方法を使い、一般の集団の方と比べてどのぐらい過剰に死亡しているかというものを、がんの生存率を計算する時に使うのですが、1を上回る、つまりは一般の人たちとほとんど同じ死亡リスクになるという瞬間が訪れます。

これが例えば大腸がんの男性ですと、「限局」という大腸でとどまっている、ステージ1ぐらいの状況の場合、2年近く経過してくると、大体一般の人たちと同じぐらいの死亡リスクになります。「領域」といってリンパ節転移があったり、隣の臓器に浸潤したりしているような場合でも、5年ぐらいたつと一般の人たちと同じぐらいの死亡リスクになってきます。残念ながら「遠隔転移」がある状態で診断された場合、サバイバー5年生存率は上がってはいきますが、5年以内では一般の人たちと同じぐらいの死亡リスクには到達しません。

こういった新しいデータの見方をぜひ、がんになった患者さん・ご家族、そして担当医の先生や、多くの方が就労世代でがんになる現状もありますので、企業の方など、そういったところでも役立てていただきたいと思います。このデータから見ても、がん患者さんの診断から治療後の人生は長いです。ですので、その後の生活に関する配慮が必要になってきます。

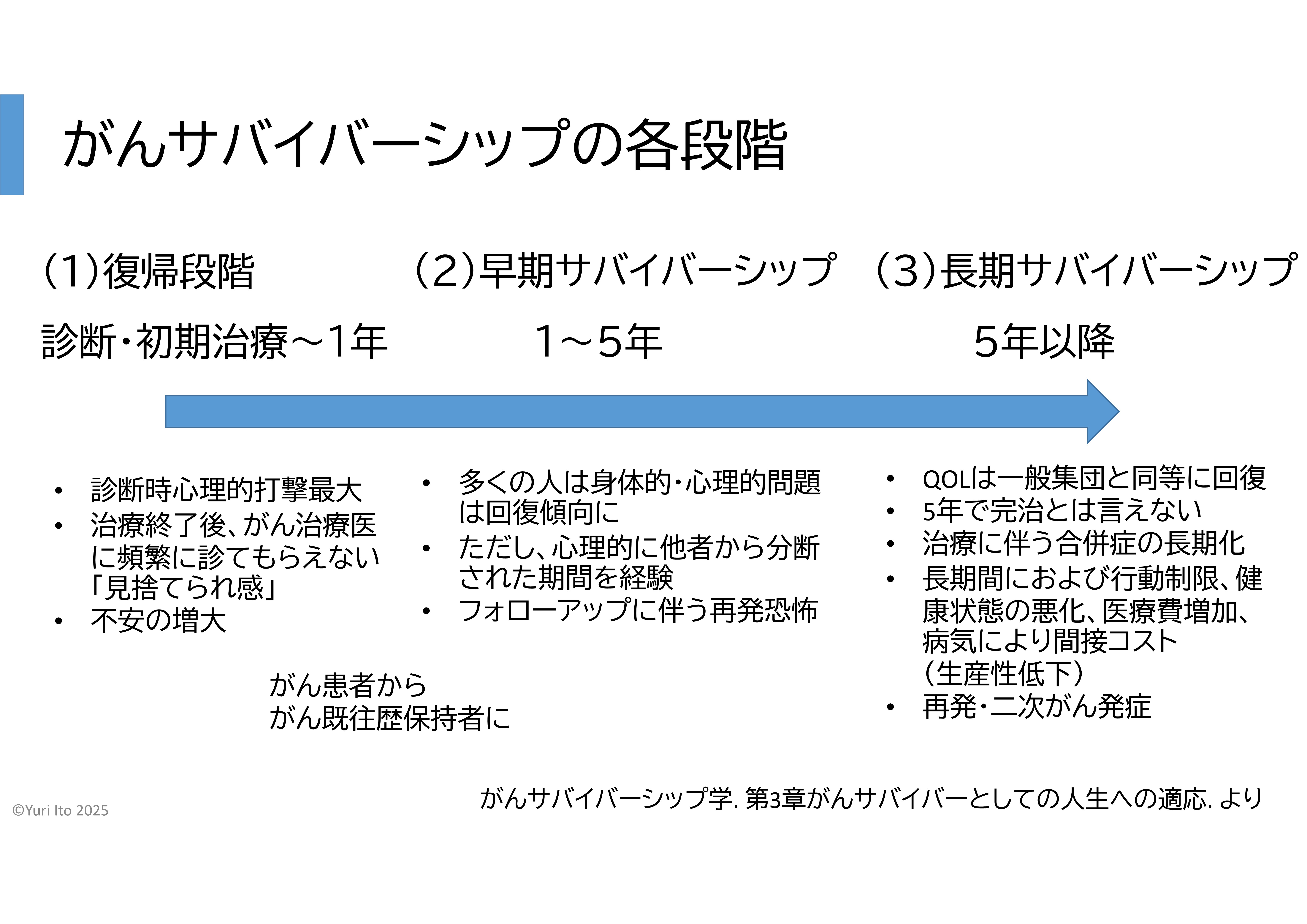

患者さんの抱えるさまざまな問題も経過とともに変化

これは『がんサバイバーシップ学』という教科書から、読んだ時に印象に残ったページから抜粋させていただきました。診断から1年、1~5年、5年以降と、がん患者さんやサバイバー(がんの経験者)の方のそれぞれの時期でも、抱えているつらさや不安、問題は異なってきています。治療が終わって退院すると、がん治療医の先生に頻繁に診てもらえなくなり「見捨てられ感」があったり、不安が増したり、また、多くの方は身体的・心理的な問題から回復していくのですが、まだ再発の恐怖を抱えていたりします。そして5年以降は、先ほどの数値で見ると、多くのがん種では一般集団と同等に回復していくのですが、完治とは言えないがん種もありますので、長期化する治療に伴い、医療費の増加やさまざまな問題、また発症への不安などを抱えている状況にあります。

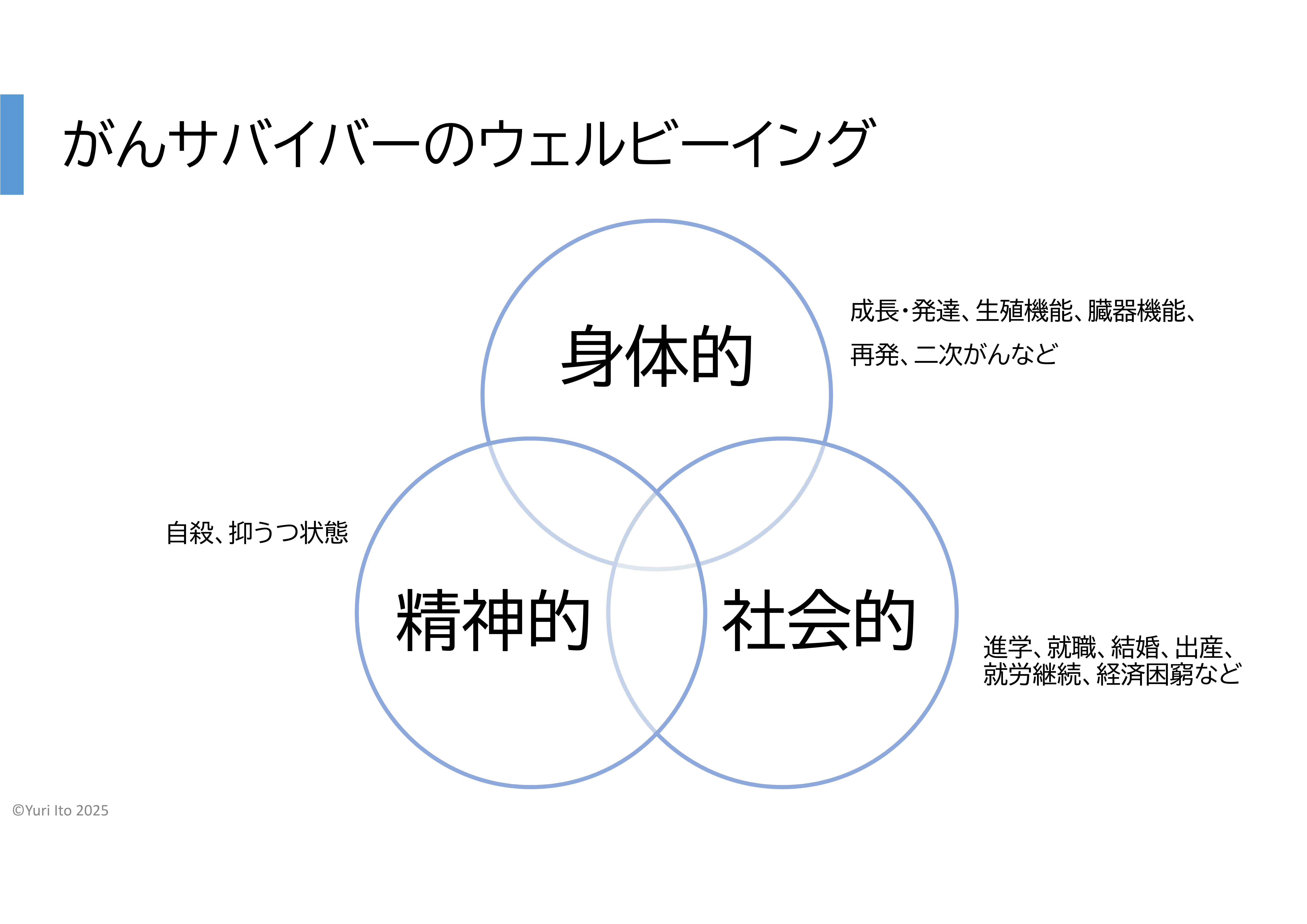

がんサバイバーの方が抱え得る苦痛は3つあって、患者さんのウェルビーイング(身体的・精神的・社会的によい状態)を考える上では、冒頭に先ほど渡邊先生のお話にもありましたように、身体的、心理的(精神的)な部分と、もう一つの要素として社会的な部分が大切になります。今日は特に社会的な部分に目を向けてみたいと思います。

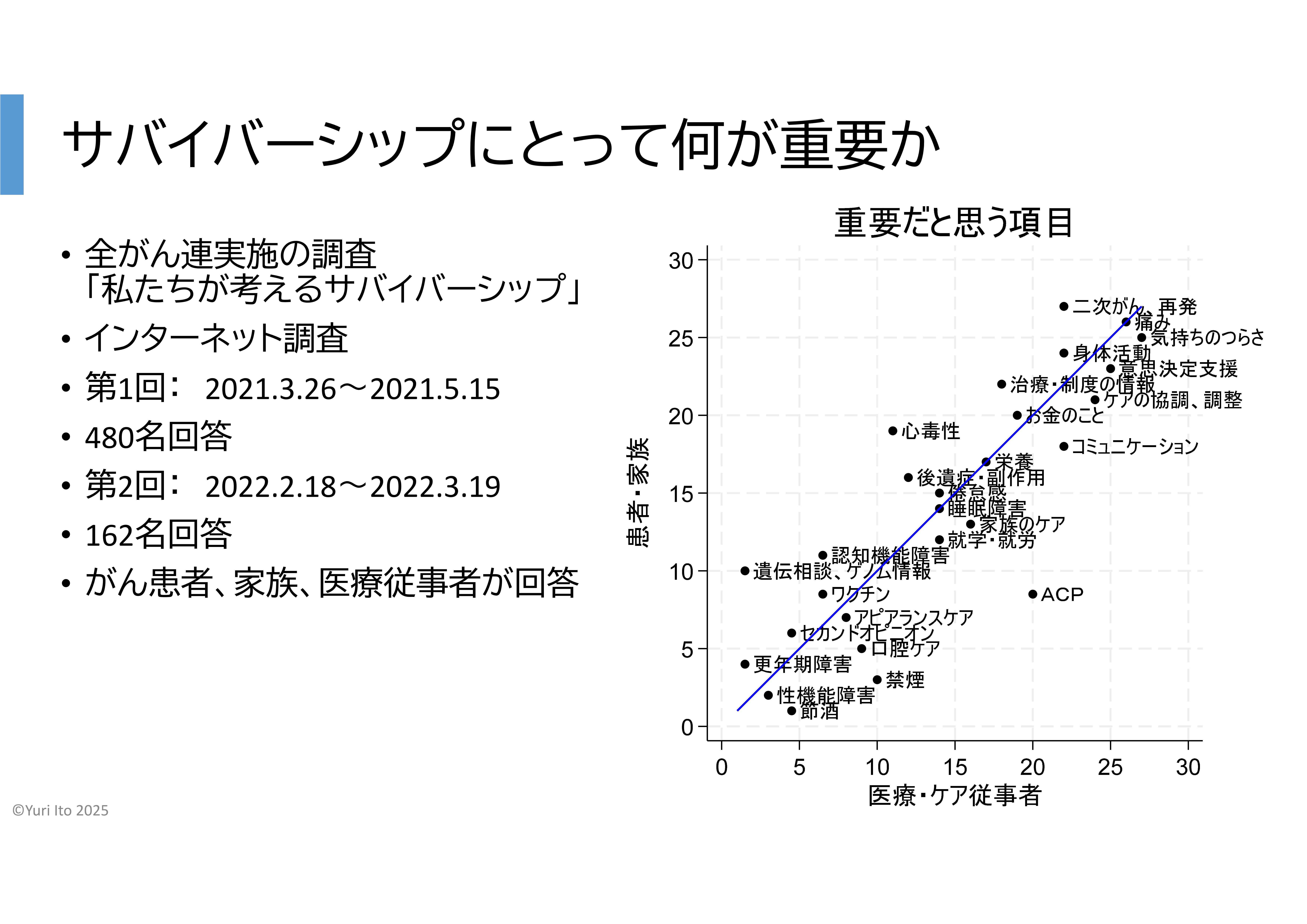

がんの患者さんの支援をする全国がん患者団体連合会(全がん連)、このあと理事の松本さんにもお話しいただきますが、そこが、患者さんやご家族、医療従事者の方を対象に「私たちが考えるサバイバーシップ」というアンケート調査を3年ほど前に実施しました。この時に、医療従事者の方と、患者さん・ご家族の方とそれぞれいらっしゃったので、それぞれの立場でがんのサバイバーシップにおいて重要だと思う項目は何かを選んでいただいて、重みをつけて回答をしていただいています。

右上にいくほど、とても大事だと思っている方が多いということです。両方とも高い位置にあるものは、医療従事者も患者さんも大事だと思っていることです。先ほどから出てきている身体的な部分や精神的な部分がかなり上位にきています。今日のフォーラムのテーマでもある「情報」に関することもかなり上位に挙がってきているのがわかりますでしょうか。例えば、「治療・制度の情報」「お金のこと」など、そして、先ほど渡邊先生がおっしゃっていた「コミュニケーション」もかなり上位にあります。また、その情報に基づいて行う「意思決定支援」、この大事な部分もかなり上位に挙がっていることがわかるかと思います。

がんサバイバーシップにおいて必要な支援とは

今日は特に、「患者さんの社会的な状況に応じた支援」が重要ではないかということに目を向けたいと思います。診断時、例えば医療者の方であれば、患者さんが「どのようなお仕事」をされていて、「治療後どのように復帰していくのか」を、ご本人に確認し、医療機関や職場の方とも情報共有をし、相談をすることがとても大事だと思います。これは「療養・就労両立支援」で支えられる部分かと思います。

また、治療のスケジュールの見通しを共有することも、「びっくり離職」「びっくり退職」を予防するために大事です。お仕事をされている方だと、「様子がわからないし、職場に迷惑を掛けしまうから仕事を辞めてきました」と言われる患者さんもいらっしゃると聞いたことがあります。事前に治療のスケジュールの見通しを共有しておくことで、お仕事を一定期間お休みされて、きちんと復帰できるかどうか、あるいは経済的な制度面も、退職されずに休職されるほうがよいこともありますので、そういったところをきちんと共有していただくとよいかと思います。

患者さんの社会的な面に目を向けて

また、治療によるさまざまな負担について、先ほど渡邊先生から支持療法のお話がありました。身体的な部分や精神的な部分もあるのですが、加えて考えておきたいのが経済的な負担や時間的な負担です。患者さんが治療をすることによって抱える負担、それが社会的な苦痛の部分になります。そういった課題を抱える患者さんを支援制度につないでくださるのが、今日第2部でもお話しいただきます、がん相談支援センターやソーシャルワーカーの方々になるかと思います。

特に、今話題になっている「高額療養費制度」のお話にもつながるのですが、お仕事を続けられなかったり、支払いが負担で経済的に困窮してしまったり、その結果として起こってくることが、先ほども「毒性」という言葉が出ていましたが、社会的な毒性ということで現在注目されている「がんに伴う経済毒性」という考え方があります。これはがんの診断や治療に伴って生じてくる経済的な負担で、これが患者さんご本人だけでなくご家族にも影響を与え得るということが、これまでの苦痛、毒性とは違う部分かと思います。

今日いくつかデータをお示ししますが、患者さんに「負担感を抱えていますか」ということを主観的に回答していただいたり、「経済的な理由で治療をやめたことがありますか」というようなことを問うアンケート調査が行われたり、あるいは医療費の支出が、自分たちの収入のどのぐらいの割合を占めているのかを見たデータがありますので、紹介していきたいと思います。

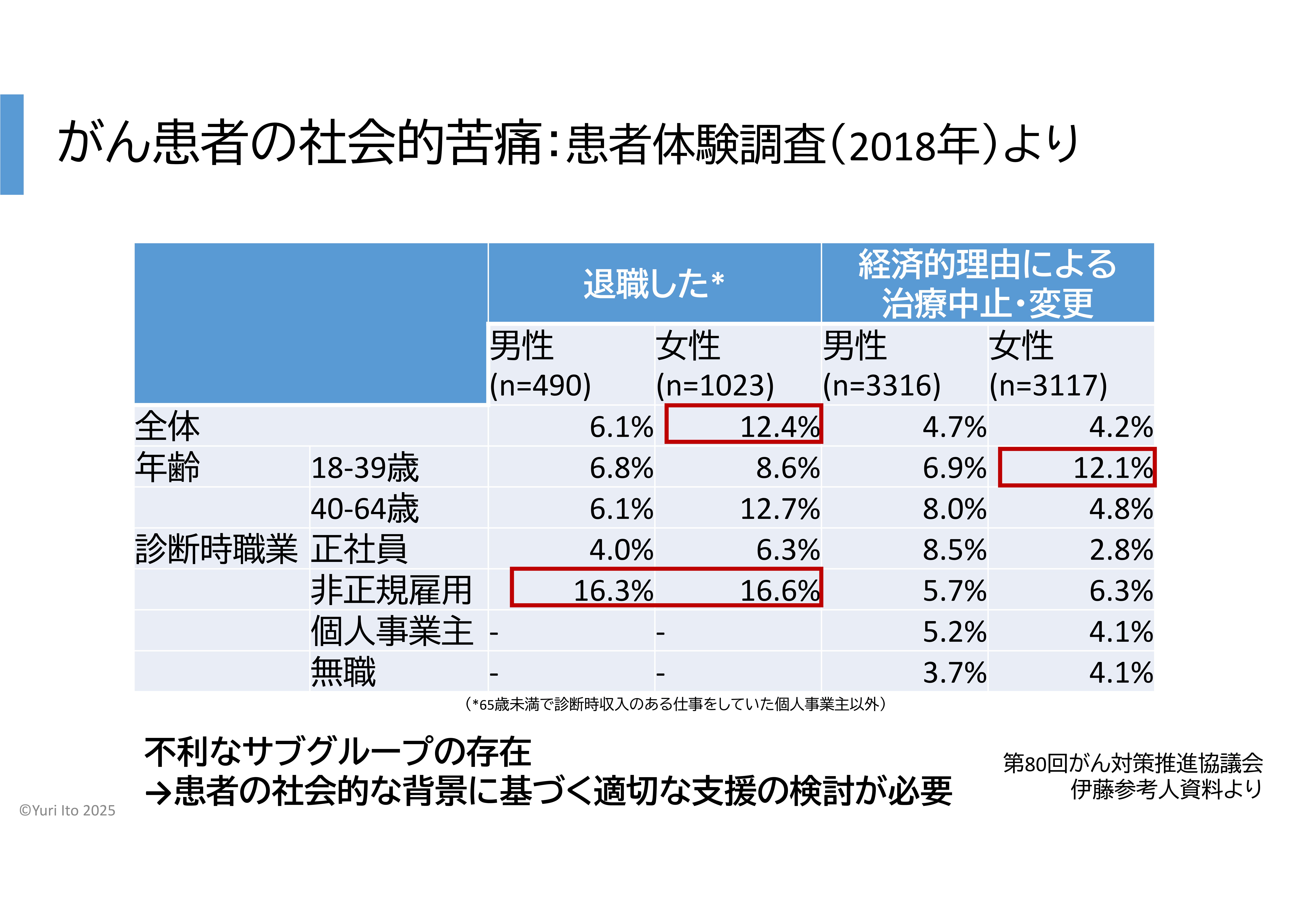

まずこちらの調査結果は前々回になります。まだ新しいものに関しては詳細の分析は公表されていませんが、解析をお手伝いしたものを紹介します。「患者体験調査」という、がんの患者さんを対象とした調査がございます。その中で先ほどから話しているような、がんと診断された時にお仕事を持っていた方が退職した割合、つまり両立支援できていなかった、両立できなかった方の割合や、あるいは経済的な負担によって治療を中止、変更してしまった方がどのぐらいなのかをまとめたものになります。

全体で見ると、このように男性で退職された方は6%で、特に女性のほうが多いこと、非正規雇用の方で多いこともわかります。また、経済的な理由で治療を中止してしまった方は、全体としての割合は5%未満で少ないですが、特に若年の女性で高くなっていることがわかります。

経済面での正しい情報が経済毒性を防ぐ

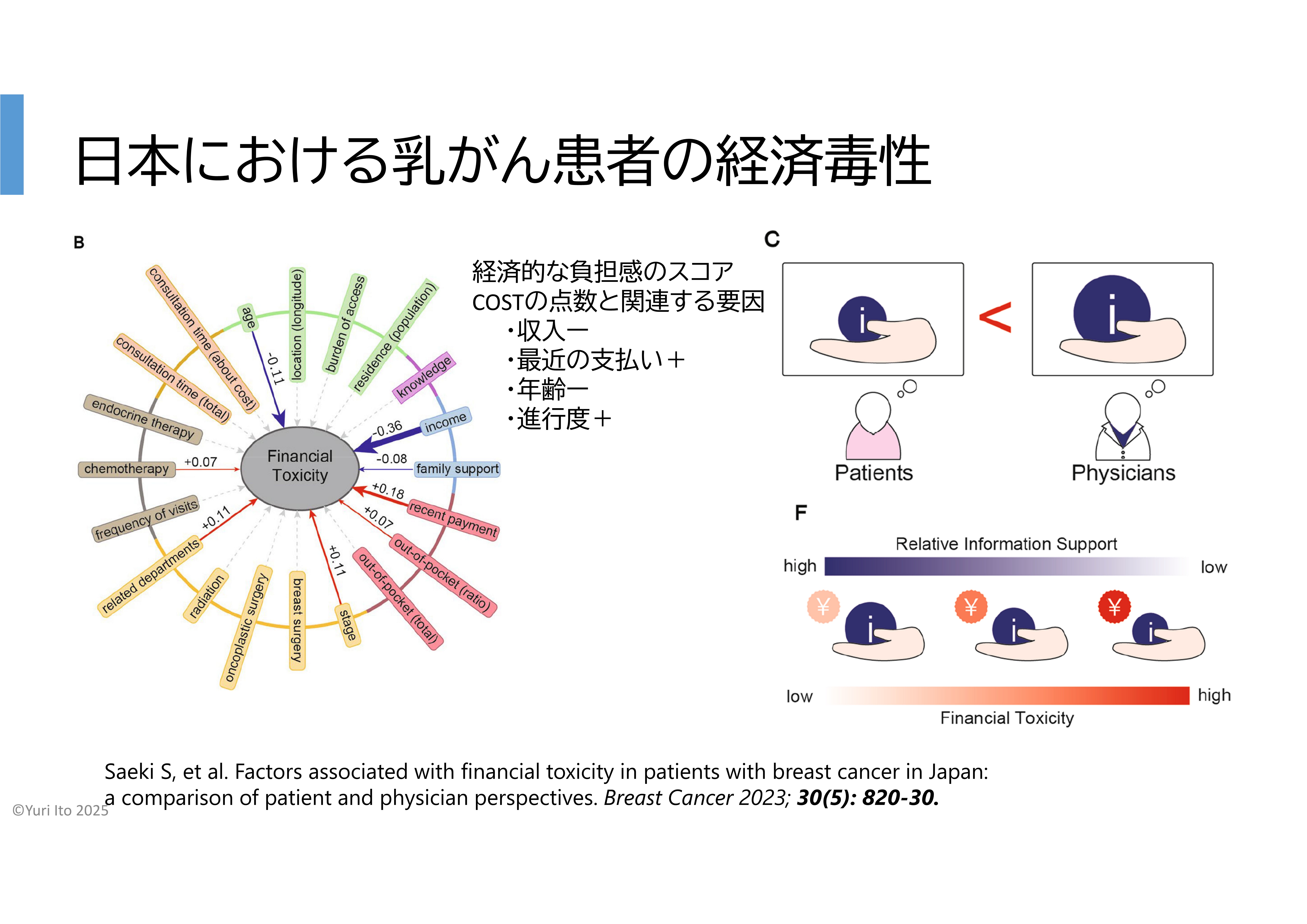

若年の女性で一番多いがん種は乳がんですが、日本乳癌学会が実施している乳がん患者さんの経済毒性の調査というものがございます。これは患者さん1,000人以上を対象にしたアンケート調査で、「治療に伴う経済的な負担感」を調査して回答いただいたものですが、これで見てみると、「収入が高い人では負担感を感じにくい」ということです。「年齢が高い人では負担感を感じにくい」「進行度が進んでいると負担感を感じやすい」というような傾向があります。また、医師は経済面での情報を十分に与えていると感じているのですが、患者さんのほうは、それほど多く情報をもらっているとは感じていないという状況もわかりました。また、こちらも興味深い絵ですが、経済的な面に関する情報を多く得られたと感じている患者さんでは、Financial toxicity(経済毒性)、経済的な負担感を感じている方が少ない傾向があり、逆に情報が少ない場合だと負担感を感じやすいという結果があります。これはまさに今日のテーマに近いと思います。経済面での正しい情報を患者さんが入手することで、経済的な毒性を防ぐことができるという重要なデータだと思います。

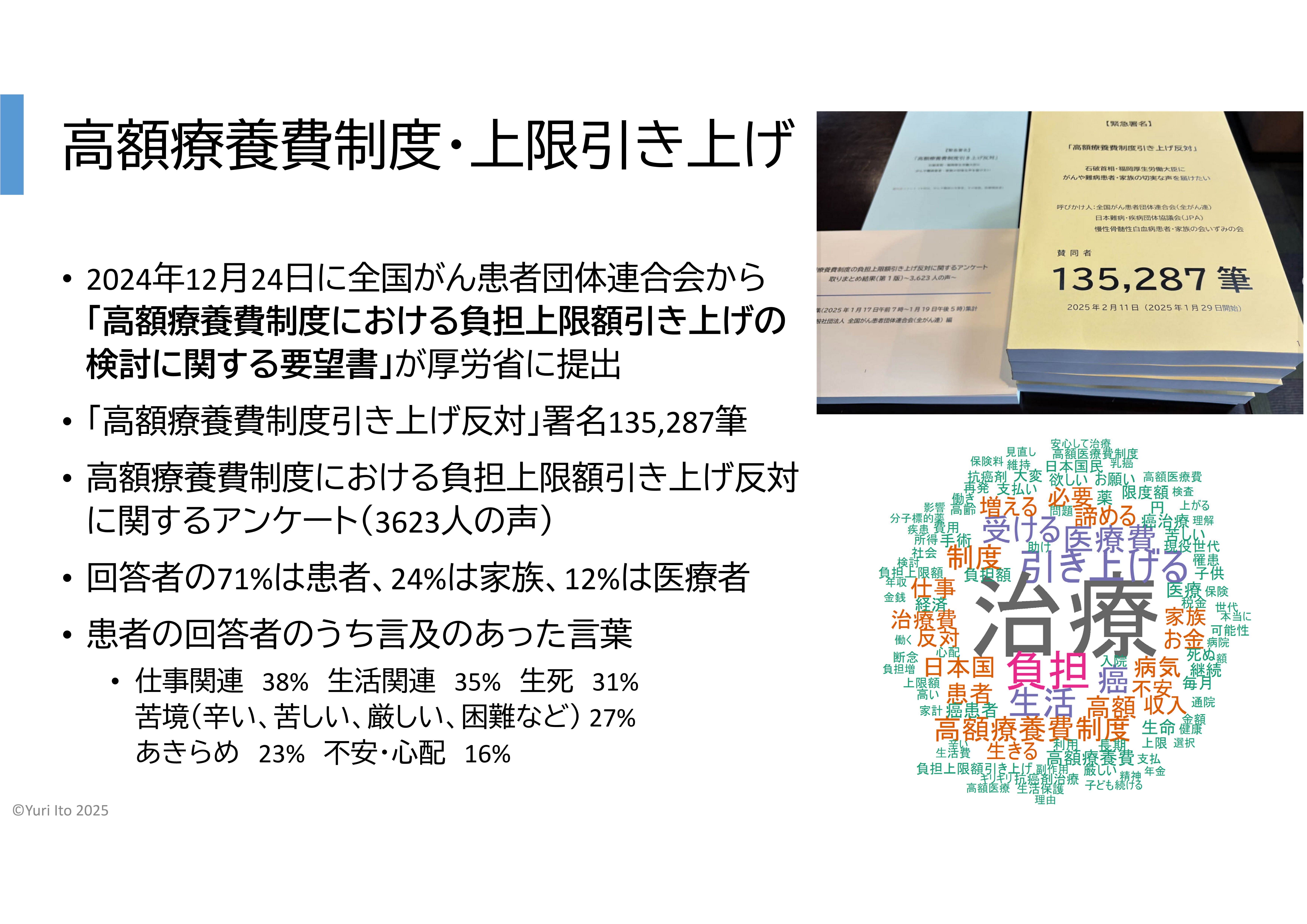

高額療養費の上限額が引き上げられると

今、ニュースでも話題になっておりますし、本学でも最近これに関連するセミナーを開催しましたが、高額療養費制度の引き上げに関してのお話です。このあとの松本さんも触れられると思いますが、多くの反対の署名が集められました。皆さんもご覧になっているかと思いますが、アンケート調査の結果は全て全文公開されています。3,623人の声が集められています。支援に関わる方は、そちらの文章にぜひ一度目を通していただきたいと思います。このように頻出のキーワードを、文字の大きさに反映させるワードクラウドを作成しました。回答者のうち言及のあった言葉として、特に私が着目したのは、仕事に関連すること、つまり「お仕事を続けないと治療費が払えない」というようなことや、生活に関しての言及です。そして、一番ショックだったのが、「死ぬ」「亡くなる」「生きる」という、生死に関わるワードを答えておられた方が30%以上いらっしゃいました。また、「つらい」「苦しい」「厳しい」という苦境に関連するワードも3割近くありました。こういった現状がやはりあるということです。皆さんもぜひ読んでいただけたらと思います。

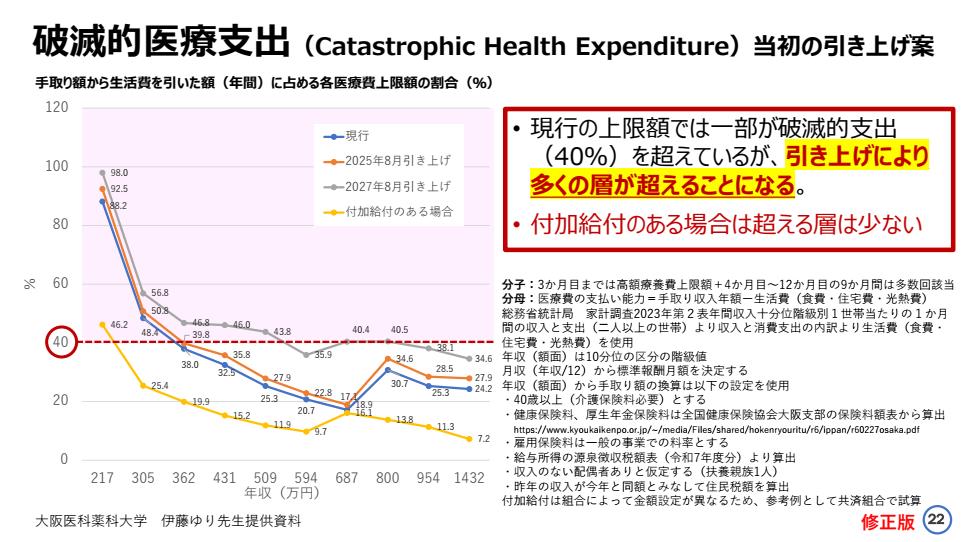

続いて、医療費がどのぐらいその人の家計を圧迫しているかという計算ができるのですが、これはWHO(世界保健機関)がさまざまな定義を出しています。今回政府が高額療養費の上限額が引き上げになるという時に、「何%上がる」「収入によって変わる」ということが各種報道であったのですが、実際どのぐらい家計を圧迫してしまうのだろうと計算したのがこちらの値になります。

これで見てみると、青い線が現行の状況ですが、これは非課税世帯や生活保護の方は含まない状態で、日本における年収十分位での年収に応じた負担を出しています。収入の手取り額から生活費を引いた額を、医療費を支払える能力と考えて、それを分母として、患者さんが実際に高額療養費の上限まで支払いをした場合の金額を出しています。

これで見ると現行の状態だと、収入の低い層の方がすでに非常に圧迫されていて、この割合が40%を超えてくると困窮に陥ることがわかっています。これを「破滅的医療支出」と言います。40%を超える方はごく一部でしたが、当初の案で引き上げてしまうと、ほとんどの層でこの40%を超えてしまうことになります。

全がん連の方々の活動の成果で、「多数回該当」に関しては引き上げを凍結するということです。そうすると多少抑えられるのですが、依然としてやはり収入の低い層の方々は、現時点でも破滅的支出が起きています。これを実際に破滅的支出にしないためには、収入の低い層では現在の状況よりもさらに引き下げることも必要だという試算も行っております。

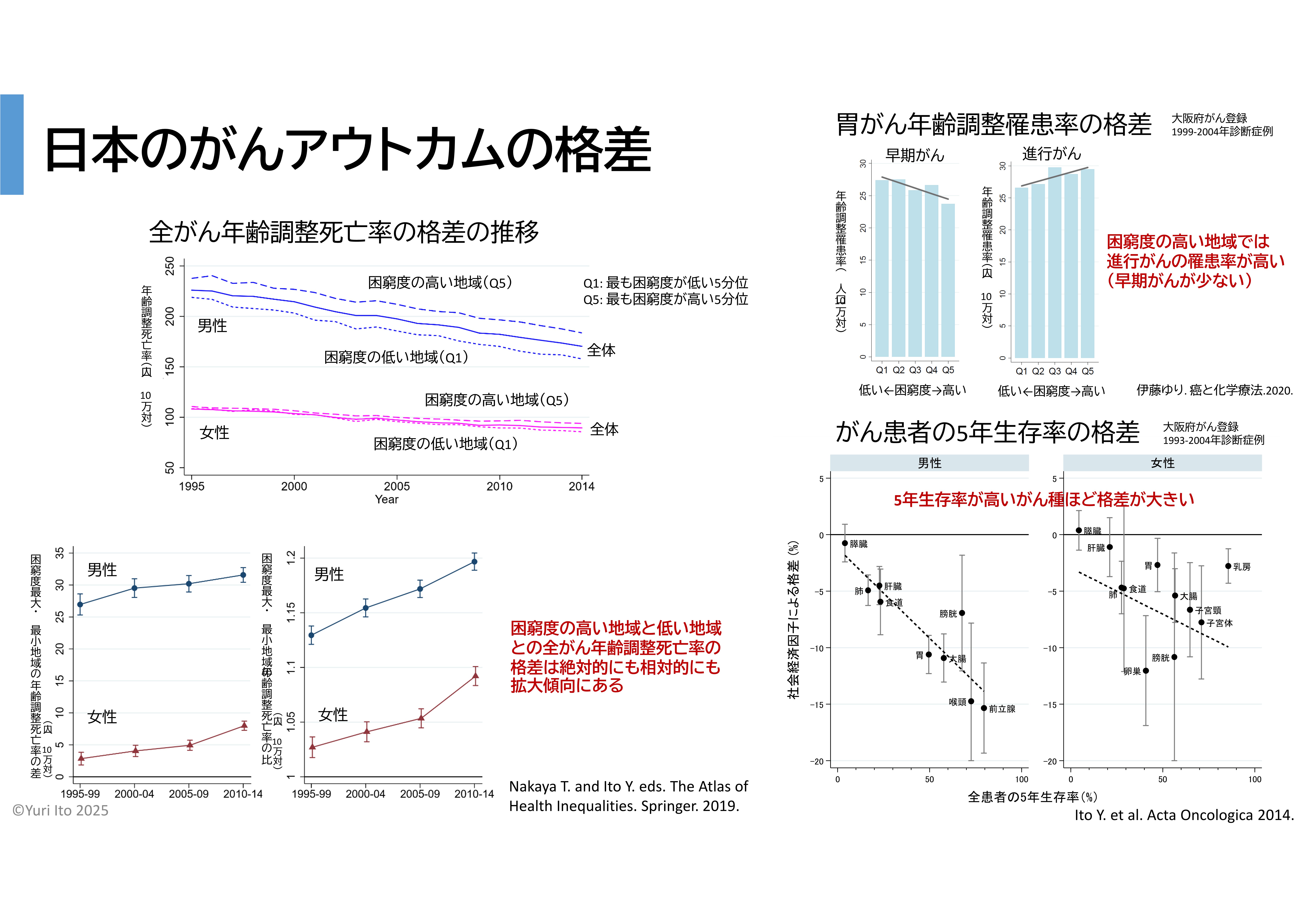

困窮度によってがん死亡率や生存率などに格差が生じている

こういう状況に、なぜ私が着目しているかと言いますと、引き上げがまだ実施されていない現在の日本でも、困窮度の高い地域に住んでいる方では困窮度の低い地域に住んでいる方に比べてがんの死亡率や進行がんの罹患(りかん)率が高く、生存率が低いという格差がすでに生じています。第4期のがん対策推進基本計画に、「誰一人取り残さないがん対策」という概念が入ってきたのはそのような経緯にありますので、その状況下でこのようなことが起こるとどうなってしまうのかを大変憂いています。

今日は「がんのサバイバーシップの現状と課題」、特に社会的な課題の部分についてお話しさせていただきました。以上です。