がん在宅療養フォーラム 2025 大阪

いつでも頼れるがんの情報と相談先 探す、選ぶ、そして活用する

「わたしのための情報」を見つけたい! ~当事者と医療者ができること~

松本 陽子さん

皆さま、こんにちは。オンラインでご参加の皆さまもこんにちは。今ご紹介をいただきましたNPO法人「愛媛がんサポートおれんじの会」の松本陽子と申します。私は患者団体の立場から情報ということについてお話をさせていただきたいと思います。「わたしのための情報」をどうやって見つければよいのか、そして医療者とどうやって共に探していくのかという視点でお話をしていきたいと思います。

COI(Conflict of Interest:利益相反)はございません。

私は愛媛に住んでおりまして、愛媛で患者団体に所属しております。私は個人的には随分昔に子宮頸(けい)がんが見つかって、手術と治療を受けました。愛媛の患者団体に所属しているのと、先ほど伊藤先生からもご紹介をいただきましたが、全国がん患者団体連合会(全がん連)という全国の患者団体の連合組織にも所属しております。

確かでわかりやすく役に立つ「がん情報サービス」

もう一ついただいているお仕事の中に、国立がん研究センター「がん情報サービス」の編集委員があります。「がん情報サービス」というのは、おそらくこの問題に関心のある方は、一度はお使いになったことがあるのではないかと思います。これがトップページとして出てくるわけですが、「がん情報サービス」というキーワードで検索ができるようになっていて、国立がん研究センターが運営する公式なサイトです。

例えば乳がんのページですと、「乳がんがどのような病気なのか」「療養はどういうふうに生活をしていくのか」「臨床試験の情報」などが載っていたり、臨床試験を探せたりもします。編集委員会というのがあり、ここで出す情報について検討を行っております。編集委員の中に2人、患者の立場の人が含まれています。

この「がん情報サービス」の編集方針ですが、「次の行動へのきっかけとなり、よりよい意思決定を支援することを目的として、『確かな』『わかりやすい』『役に立つ』がんの情報を提供する」ということが書かれています。「担当医をはじめとする医療者とのコミュニケーションに役立つ情報である」。これは冒頭、渡邊先生からもお話がありました。やはり情報というのは、コミュニケーションのためのツールだというふうに書かれています。これに沿って、私たちも編集委員の一人として関わっていますが、私は個人的には、「その情報によってつらい思いをする人がいないように」ということを心掛けています。

情報によって悲しい思いをする人がいないように

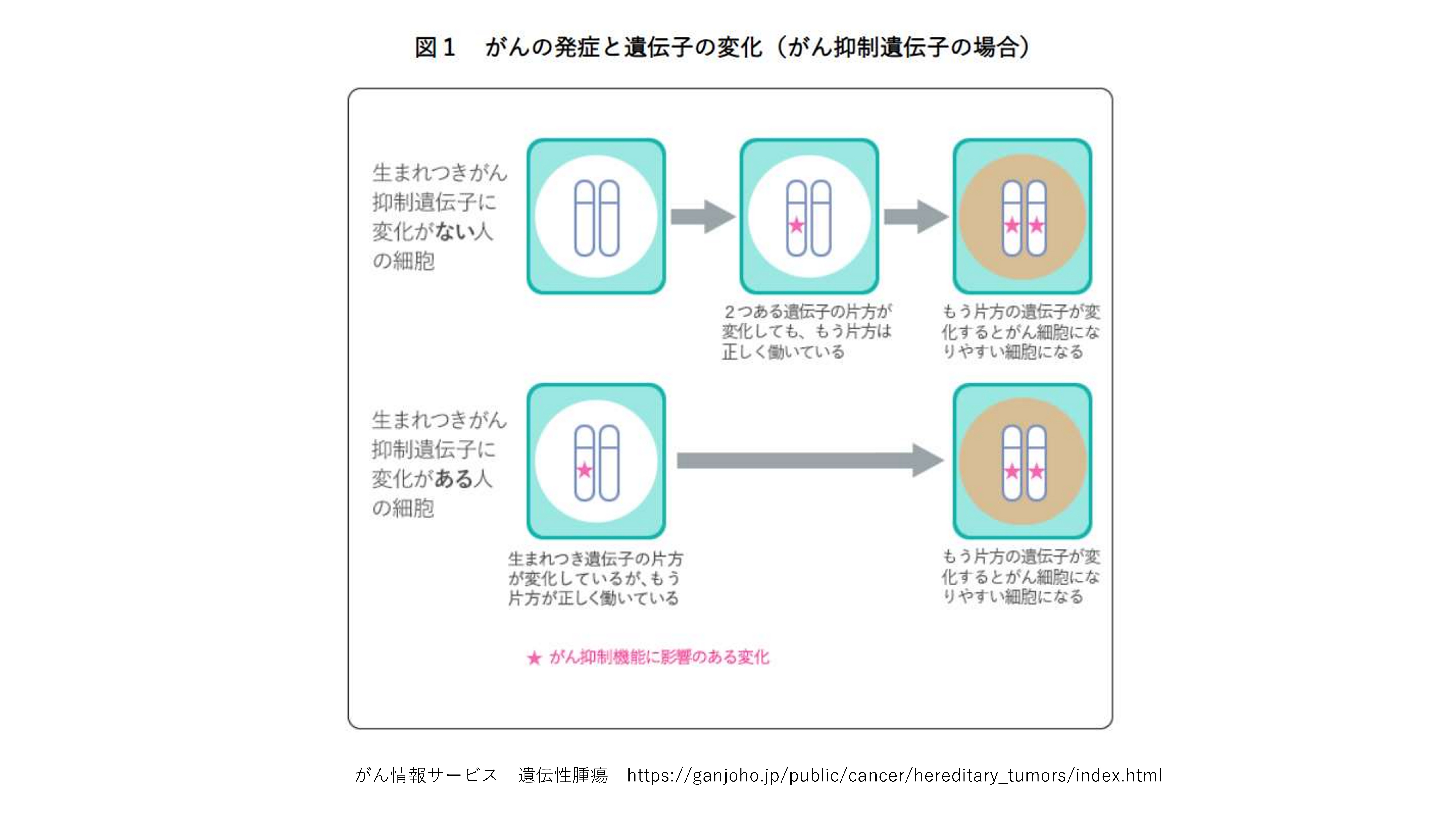

例えば、これは「がん情報サービス」で現在遺伝性腫瘍のページで公開されている図です。遺伝子の変化を表しています。変化がある部分に赤の星マークが付けられていて、目立つように記載がされているのですが、原稿として編集委員会にあがってきた時には、実は星ではなくて違う形の印が付いていました。その原稿を最初に見た時に、この形の印だと、患者さんにとっては遺伝子の変化があることがネガティブなものだと受け取られかねないので、「この形ではないほうがよいのではないか」と提案しましたら、「確かにそのとおりですね」と、編集委員全員のご了解をいただきまして、今は星のマークになっています。このような小さなマークではありますが、やはり目から入ってくる情報が植え付けてしまう印象というのがあって、それが当事者の方に悲しい思いをさせるということは、決してあってはいけないと思っております。前置きが長くなりましたが、今日の内容はこのようなことでお伝えをしてまいります。

「わたしのための情報」を心に届け納得のいく選択へ

まず、「手元に届く」情報から「心に届く」情報へというお話です。私どもの仲間の方でこういう話がありました。積極的治療をご自分の意思で中止して、緩和ケア主体となっていた患者さんです。セミナーにもたくさん参加されて、緩和ケアについてもしっかり学ばれていた方でした。大変熱心な方でした。その方が痛みで救急搬送されて、緩和ケア病棟に入院された翌日、「すぐに病室へ来てください」と呼び出されまして、病室へお訪ねしました。その時におっしゃったのがこれです。「こんなはずじゃなかったのよ。たくさん学んで知っているつもりだったの。でも、結局私はどうすればよいのかがわかってなかった。だから、こんな救急搬送なんていう思いがけない入院になってしまった。私のような思いをする人がいないように考えてね」と言われました。これは彼女が私に残した最後の言葉になりました。 私はどうすればよいのか、これを考え続けていかなければなりません。

たくさん情報はあふれていて、今私たちは、手元にはたくさんの情報を手にできるようになりました。ですが、それが本当に「わたしのための情報」として心に届いているだろうか、それを基に納得のいく選択ができているだろうか、ここにつながらなければ、どれだけ情報があっても、それはまったく意味がないわけです。ここのネコちゃんがかわいい、ここの美容室に行ったら髪を上手に切ってもらえるなど、そういうSNSにあふれているような情報とまったく変わらないわけですので、「納得のいく選択」につながるためにどうすればよいのかを考える必要があります。

心に届けるために患者さんに合わせた「翻訳」が大切

では、心に届くためにどうすればよいのかというと、これは私が常々思っているのですが、正しい情報は、患者さんにとっては時に「怖い情報」「知りたくない情報」、もっときつい言葉で言えば、「追い詰められてしまう情報」ということもあり得ます。患者さんに合わせた「翻訳」が大切だと思っています。翻訳はどうすればよいかというと、医療者とのコミュニケーションがあって初めて成立すると思っていて、それを促す工夫が必要だと思います。情報提供をした、その先の連携まで考えないといけないのではないかと思っています。共に情報を読み解き、選び出し、調整する連携が必要だと思っています。医療機関や相談の窓口を含め、医療者、在宅に関わってくださる方々、場合によっては役所が助けてくれることもありますし、そして私たちのような患者団体、サロン、自助グループなど、こういったところがうまく連携していくことが必要なのではないかと思っています。

愛媛県の在宅緩和ケアに関する情報を見える化する取り組み

愛媛県での情報提供の取り組みの例を一つここでご紹介したいと思います。今日は在宅療養フォーラムということですので、愛媛県の在宅緩和ケア推進協議会がつくっているサイトをご紹介します。「愛媛にはあなたの在宅医療を支えたい人達がいます」。私はこの言葉が好きで、とても温かいメッセージだと思っています。「支えてやるよ」ではなくて、「支えたい」人たちがいるということで、愛媛県内の各地区でいろいろな取り組みをしています。

例えば、ある海に面した八幡浜地区という所があるのですが、そこでこのような在宅スタッフがいて、このようなことをやっているというページがあります。在宅にどのような先生が関わってくださるのか、あえて写真が出ているのです。これも写真館で撮ったような写真ではなくて、診察の合間に「先生、ちょっと」と撮ったような写真がとても親しみが持てると思います。コーディネーターという方が要になっていまして、この方の写真も掲載されており、こういう人が支えになるということがわかるわけです。

相談窓口について、地域ごとに誰が担当で、どの電話番号で、何時~何時まで受け付けてくれるというのが細かく明記されています。よく相談窓口で言われるのが、「いつでもお電話ください」と代表番号が書いてあります。「いつでもって言うたよね?土曜日の夜9時に電話してもつながるわけ?」と、意地悪な私は思ってしまいますが、やはりこういうことが本当に必要だと思っています。このホームページをつくったのは、県の在宅緩和ケア推進協議会のメンバーで、とにかく情報を、写真を多用して見える化したり、問い合わせ先を具体的に掲載したり、そして関係者同士がこの情報を出すだけではなくて、このようなかたちで連携しています。また、これは行政、愛媛県が補助金を出してサポートするという行政の関わりも持った上で、このようなホームページが展開されているということで、一つの例をご紹介させていただきました。

情報は「与えられる」から「共に創り出す」時代へ

こうした情報がたくさん出てきていて、「患者さんのために情報を提供するんだ」という掛け声が、「がん対策基本法」が成立した時から始まりました。そこから一歩進めて、「患者と共に」という時代へ行こうとしているのだろうと思っています。患者さんやご家族には情報が必要です。このがん対策基本法制定の時に、ある患者さんが、「情報が命綱なんです」と叫んだのを、私はよく覚えています。それによって、「がん対策情報センター」もできましたし、「がん情報サービス」もできました。理解を助けるための仕組みの構築で、患者さんの視点を取り入れるということも盛んに行われるようになりました。これは、出来上がったものに対して、「いかがですか」と私たちが患者の立場で呼ばれて、最後ほぼ99.5%出来上がったところで意見を申し上げるということが大変多かったのです。でもこれからは、「与えられる」のではなくて、最初から「共に創り出す」という取り組みが必要だろうと思っています。

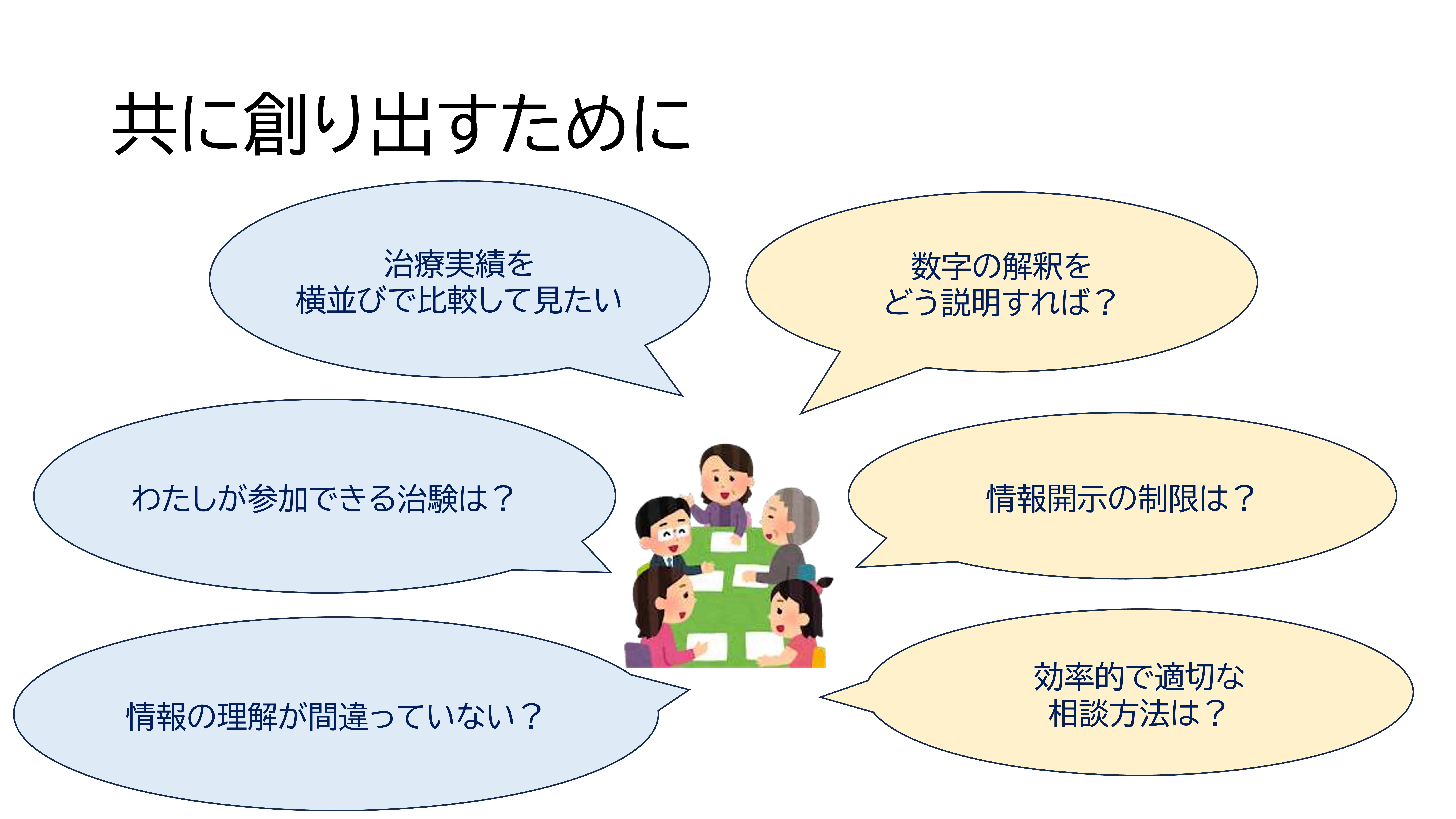

例えば患者さんの側から、「治療実績を横並びで比較して見たい」と言った時に、医療者からは、「数字の解釈をどう説明すればいいの?患者さん、正しく理解できるかな?」という疑問が起こってきます。これはよくあることです。「私が参加できる治験の情報はどこにあるか」「情報開示の制限はどうすればよいか」という壁が立ちはだかることもあります。「情報の理解が間違っていないか」「効率的で適切な相談方法はどうか」など、こういう医療者と患者さん側とのやりとりを別の所で、ブルーのグループ、黄色のグループでやるのではなくて、お互いがこういうふうにキャッチボールをしながら、平場でできるようになることが、本当に求められているのだろうと思っています。共に創り出していきたいと思っております。

第4期の「がん対策推進基本計画」、先ほどからも挙げられていますが、「必要な時に、自分に合った正しい情報にたどりつくことができることを目指す」と書かれています。たどり着くためにどうすればよいのかということを、今日このあとの皆さんのご発表、また、ディスカッションでも考えていければと思っております。私からは以上です。ありがとうございました。