がん在宅療養フォーラム 2025 大阪

いつでも頼れるがんの情報と相談先 探す、選ぶ、そして活用する

【第2部】パネルディスカッション

知ってみよう! 利用してみよう! あなたの身近ながん相談相手!

~日本癌治療学会認定がん医療ネットワークナビゲーター~

村上 利枝さん

皆さん、こんにちは。日本癌治療学会認定がん医療ネットワークシニアナビゲーターの村上利枝です。どうぞよろしくお願いいたします。

今日は会場やオンラインでも、たくさんご参加いただきましてありがとうございます。本日は「知ってみよう!利用してみよう!あなたの身近ながん相談相手!」の一つとしてお話しさせていただければと思っております。本日ご紹介いただきました「ランタン」が、情報技術に弱い私たち世代の相談相手の友となるよう、お手伝いもできたらよいと思っております。本日は「がん医療ネットワークナビゲーター」を知っていただき、先ほど池山先生のご案内にもありました、がん相談支援センターにつなぐ役目ができたらと思っております。

2度のがんを経験してピアサポートの活動を始める

私の自己紹介ですが、私は子宮頸(けい)がんと乳がんの体験者です。2007年に東京都がモデル事業で始めましたピア相談事業にお声を掛けていただき、相模原協同病院のほか、いろいろな所でがん体験者によるピアサポートも行っております。日本癌治療学会とは2017年に、自分自身の質の担保のために、日本癌治療学会認定がん医療ネットワークナビゲーター制度のシニアナビゲーターを取得しましたことで関わりを持たせていただいております。また、コロナ禍でピア相談がなかったことで、研究が患者さんや市民にも見えるPPI(Patient and Public Involvement:患者・市民参画)活動の必要性を感じ、論文などにもさせていただいております。

私はがん体験中には大変皆さんに支えていただきました。こうして生きていることに感謝して、ピアサポート活動をさせていただいております。私がピアサポートを行っているJA神奈川県厚生連相模原協同病院は、先ほど申し上げた、がん診療連携拠点病院です。そこで患者さん・ご家族をがん診療連携拠点病院につなぐ役目をさせていただいております。ピアサポートの実施場所としては、人通りの多い場所を選び、敷居を低く、窓口を広くし、相談しやすい環境に努めております。

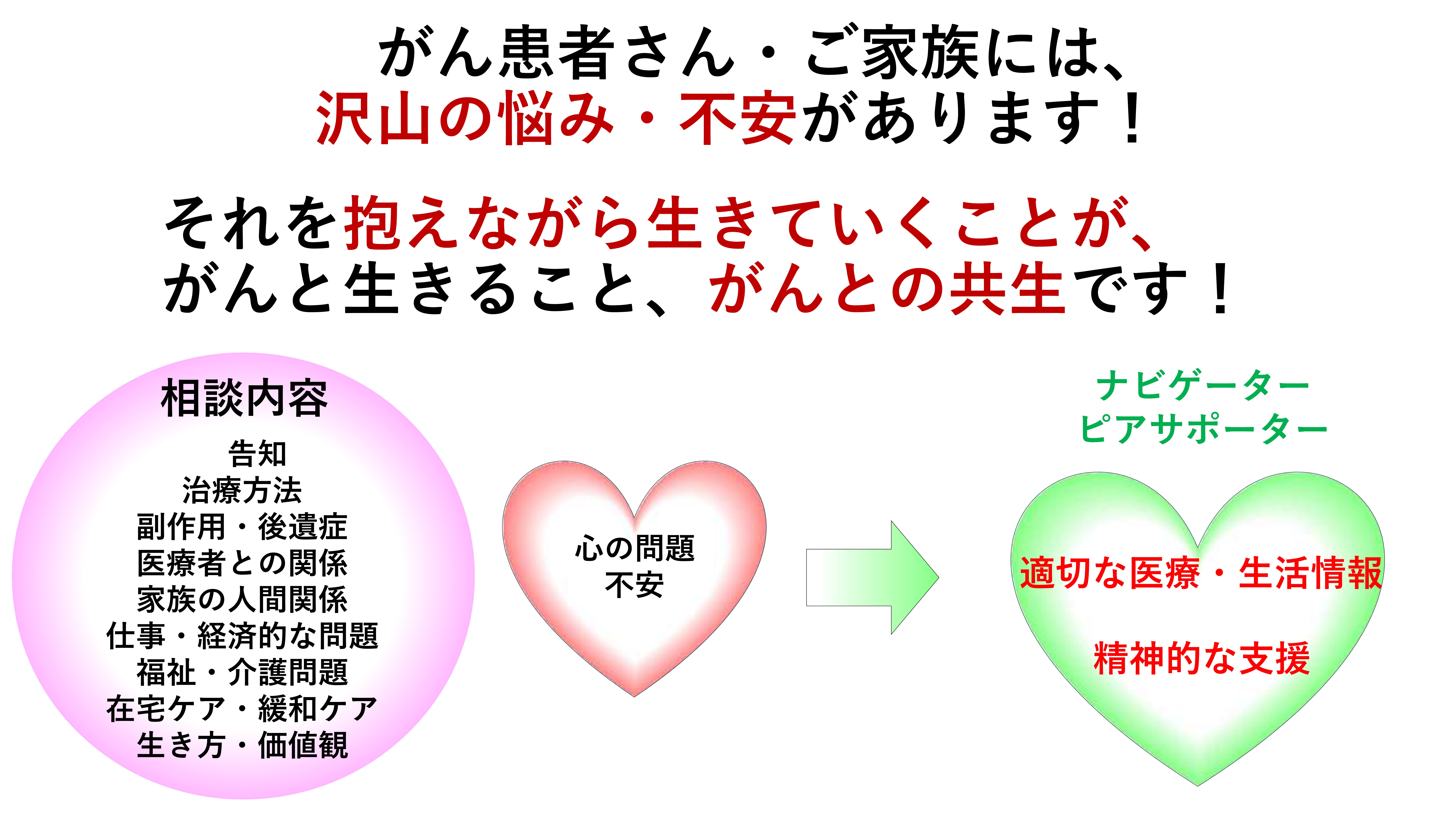

患者さん・ご家族は多くの悩みや不安を抱えている

がん患者さん・ご家族にはたくさんの悩みや不安があります。先ほどもお話がありましたが、それを抱えながら生きていくことが、がんと生きること、「がんとの共生」です。相談内容は副作用や医療者との関係、家族のこと、仕事など、大変多岐にわたっております。また、心の問題や不安もあります。私どもは医療者ではないので、適切な医療や生活情報につなぐ、精神的な支援をするというかたちで対応しております。

いろいろな方がお話しになっていらっしゃいますが、第4期のがん対策推進基本計画では「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す」と掲げられています。しかしながら、相談支援や情報の提供には課題があります。適切で正確であっても使いこなせない情報ツールや、偏った助言、高い病院・役所の敷居です。そこには地域に根付いた身近な人材や、適切な教育を受けた情報への誘導者も必要ではないかと思っております。

患者さん・ご家族は適切な情報にたどり着けていない

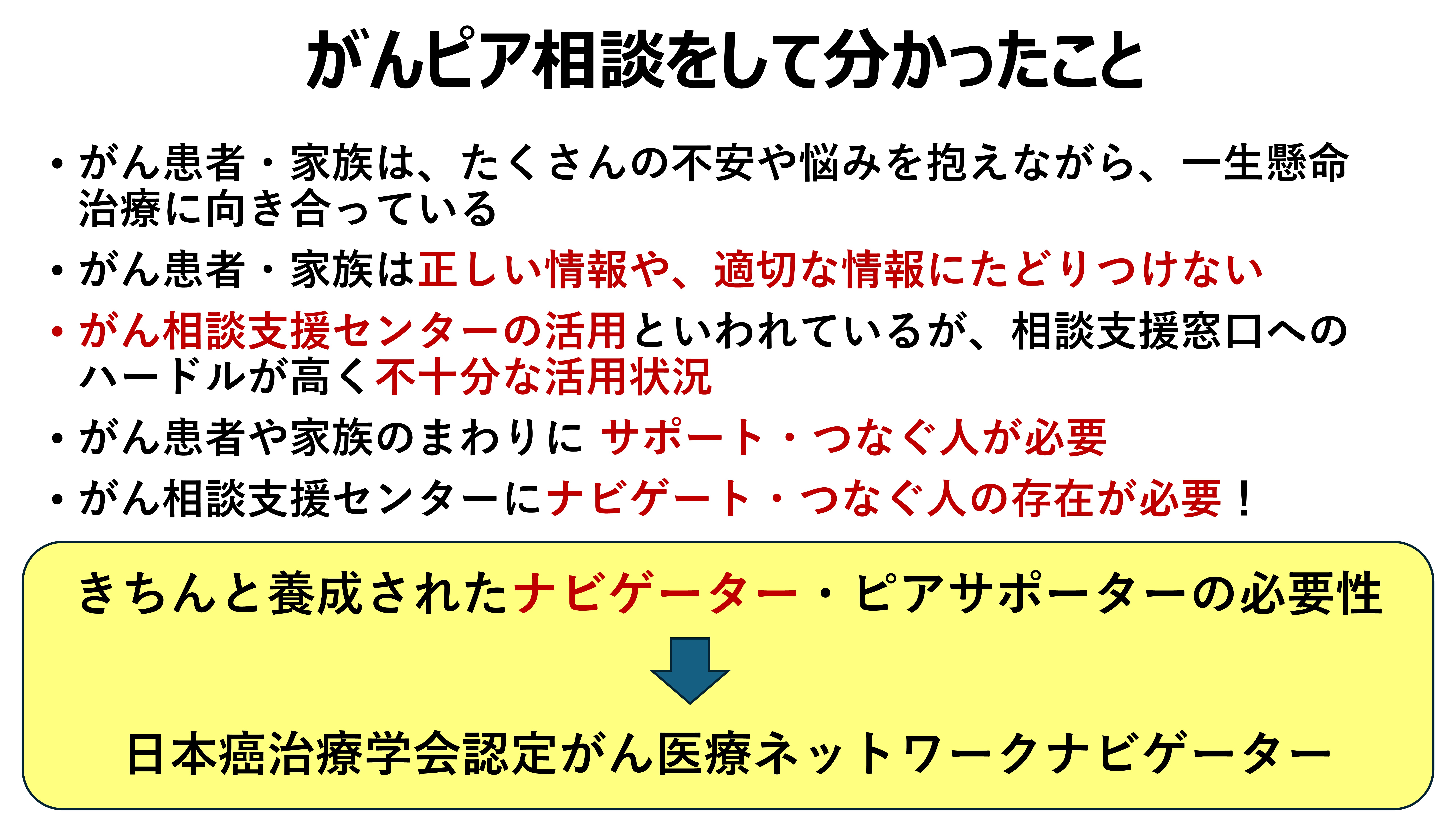

私はがんピア相談をしてわかったことがあります。がん患者さん・ご家族はたくさんの不安や悩みを抱えながら、一生懸命、治療に向かっております。ですが、がん患者さん・ご家族が正しい情報や、適切な情報にたどり着けないことも多いです。先ほどもご案内がありました、がん相談支援センターの活用と言われていますが、相談支援窓口へのハードルが高く、まだまだ不十分な活用状況です。

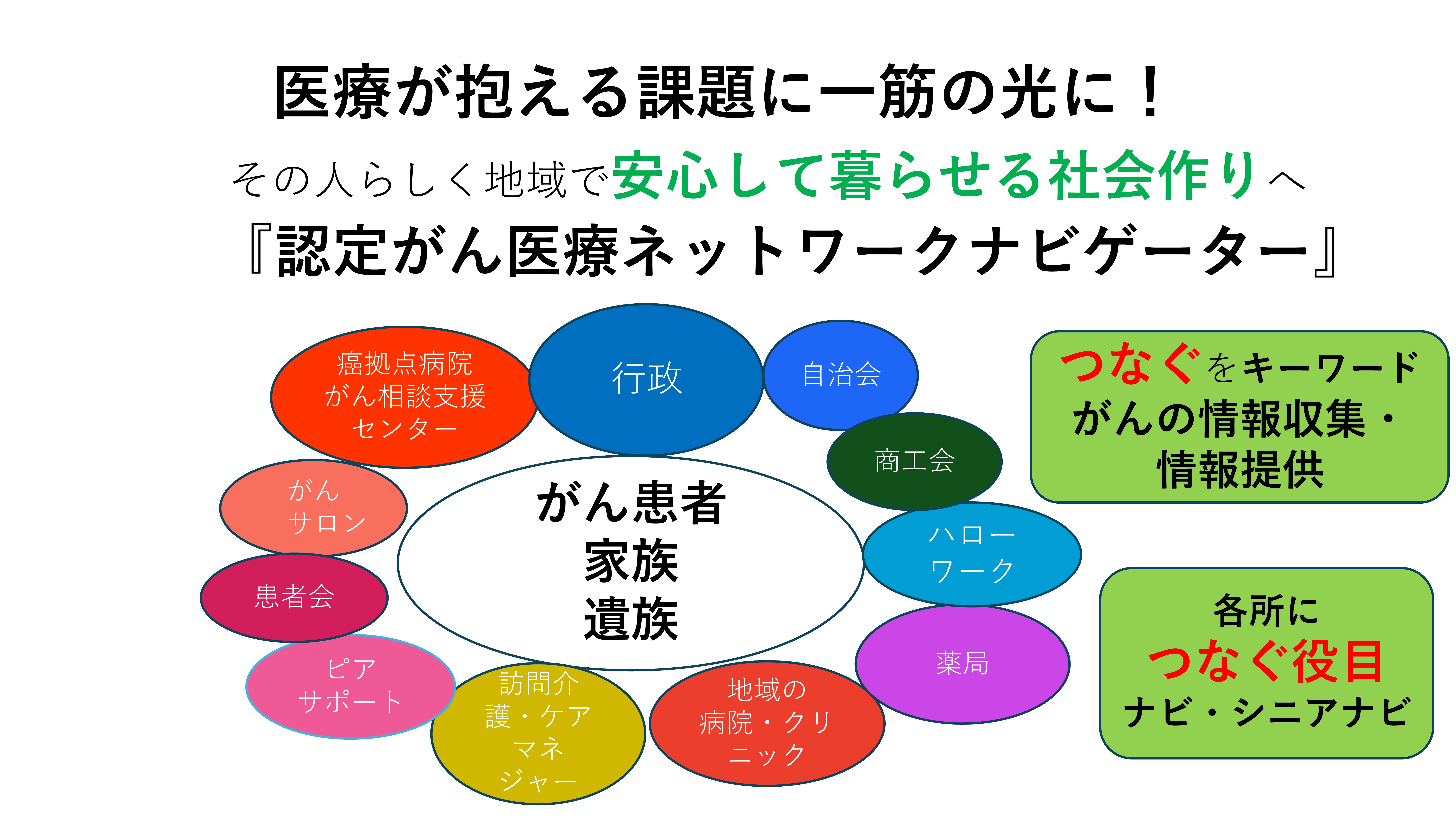

それには、がん患者さん・ご家族の周りにサポートする人や、つなぐ人が必要ではないでしょうか。がん相談支援センターにナビゲートする、つなぐ人の存在が必要だと思います。そのためには、きちんと養成されたナビゲーターやピアサポーターが必要です。

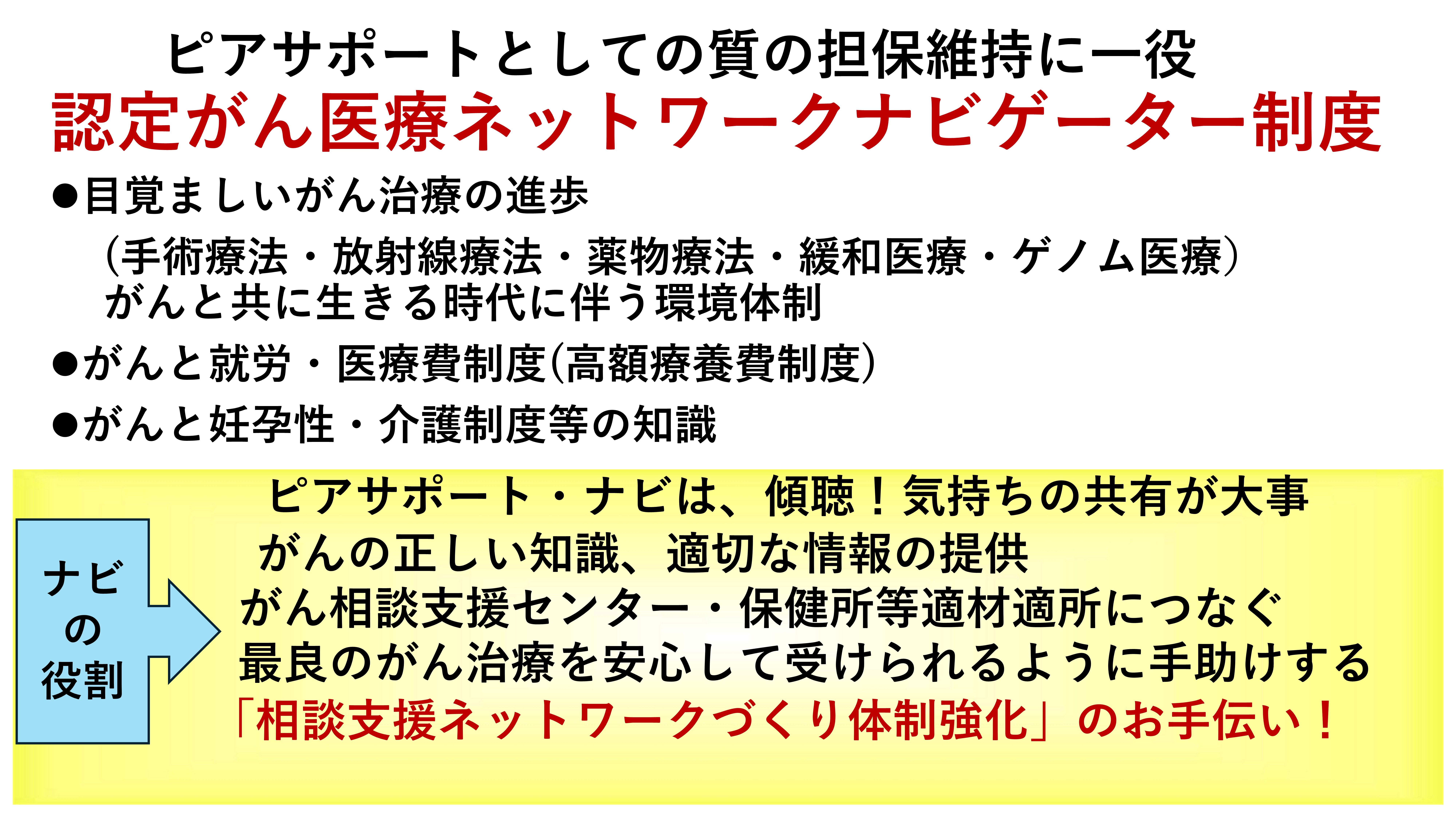

ナビゲーターとして進歩するがん医療や医療費制度などの知識が必要

日本癌治療学会では、その解決の一助として、認定がん医療ネットワークナビゲーター制度をつくりました。インターネットを開けば、情報があふれていて「ステージ4でも治るよ」「手術も抗がん剤もしなくて治るよ」という甘い言葉がたくさんあります。がんの不安につけ入る情報です。

「誰一人取り残さないがん対策」を実現するには、正しい情報にたどり着けない人たちを、がん相談支援センターにつなぐ役目が必要です。

日本癌治療学会では、「日本のがん医療の発展と進歩を促進し、国民の福祉に貢献することを目的とし、認定がん医療ネットワークナビゲーターを育成」しております。

私はこの制度が、ピアサポーターとしての質の担保の維持に一役買っているのではないかと思います。目覚ましいがん治療の進歩で、手術方法もいろいろと変わっております。ゲノム医療も出てきています。就労や医療費制度、妊よう性、介護制度の知識も必要です。もちろんピアサポート・ナビは、傾聴や気持ちの共有が大事ですが、がんの正しい知識や適切な情報提供が求められており、がん相談支援センターや保健所など、適材適所につなぐことが必要ではないかと思います。それには「相談支援ネットワークづくり」の体制を強化するお手伝いが必要ではないかと思います。

ピアサポート・ナビの役割はまず患者さんの気持ちを傾聴し共有すること

ここで相談事例をご紹介いたします。Aさん、76歳のすい臓がんと告知されたばかりの方です。糖尿病の持病もありました。親思いの息子さんがインターネットで、「体にやさしい治療があるから」と、がん免疫療法を見つけてくれました。Aさんは、「ノーベル賞をもらった免疫療法かな」と思いました。治療費が高く、保険が利かないのですが、「今まで頑張ってくれたお父さんのためなら、少しくらい(本当はだいぶ)無理してでも何とかしてあげたい」と息子さんは言ってくれています。「そのことを主治医に言ったら、頭から『駄目』と言われた。何でだろう」ということでした。

対応としては、がんの告知の不安な気持ちを共有し、国立がん研究センターの「がん情報サービス」の免疫療法のページを情報提供し、情報の信頼性について話題にしながら一緒に見ました。そして、ある程度免疫療法について知っていただき、がん相談支援センターのがん専門看護師さんにおつなぎしました。

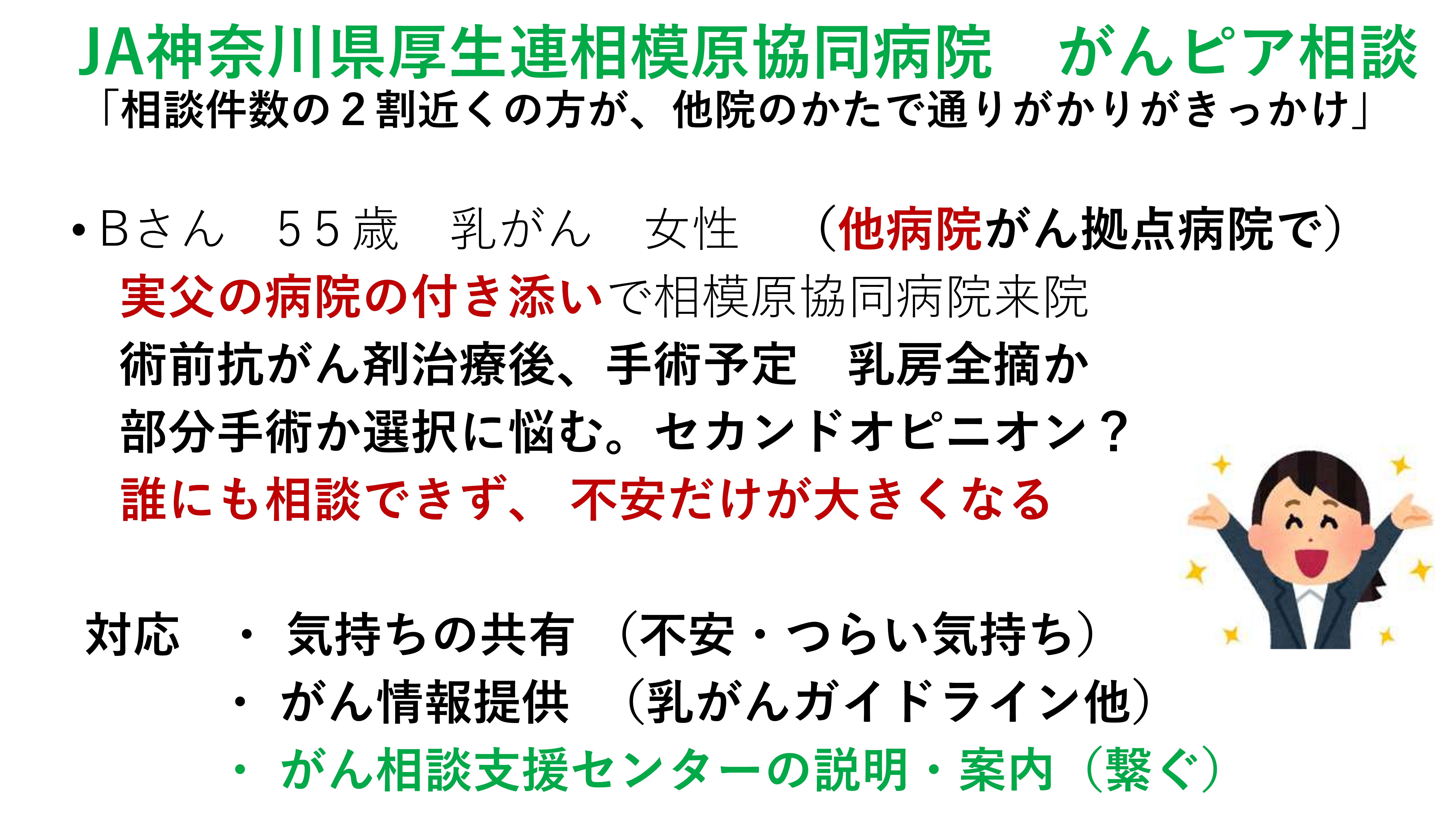

次の事例は、Bさん、55歳の乳がんの女性で、実父の病院の付き添いで来院されました。このように相模原協同病院では、がんピア相談の2割の方が他院の方で、通りがかりがきっかけで寄られています。

Bさんは術前抗がん剤治療を受けたあと、手術をする予定でしたが、乳房全摘か部分手術かの選択に悩んでいらっしゃいました。「セカンドオピニオン」という言葉がありますが、誰にも相談できず不安だけが大きくなっていました。

対応としては、不安やつらい気持ちを共有し、乳がんガイドラインなどの情報を提供しました。そして、がん相談支援センターについてご説明した上で案内し、おつなぎしました。

私は相模原市でもがんピア相談をしているのですが、そこでの事例です。Cさん、84歳の女性で肺がんを告知されました。夫は3年前に脳梗塞を患い、認知症がありました。「自分のがんも心配だが、夫も心配。夫を残して自分が治療に入れない。子供たちはいるが遠距離だし、それぞれの生活があるから迷惑はかけたくない」。このように患者さんは自分以外のご家族の問題も抱えています。これには、がん相談支援センターにつなぎ、また、保健所経由で介護担当者につないで、ご主人をサポートし、ご本人の治療に入ることができました。

神奈川県の黒岩知事と、北里大学の佐々木治一郎先生の「がんになったら誰に相談すればいいの」という対談動画の中で、日本癌治療学会が認定するナビゲーターを紹介されました。

こちらは、神奈川県の「防がんMAP」で、がん患者さん・ご家族が迷わないようにおつくりした道しるべです。ここでも相談先としてナビゲーター制度のご案内があります。ここが大事で、がんサロンでただ言うだけでは皆さん理解できないです。最初にご案内もありましたが、ITのスキルの幅というのが非常にあります。私のような年齢ですと、ITを駆使することができません。がんサロンではMAPを使って、実際の使い方をご紹介しております。そしてその時に、「がん情報サービス」の小冊子や、がんサポートハンドブックなどを、正しい情報の活用としてご案内もしております。

誰もが取り残されない支援の場の充実へ

そして、「誰もが取り残されない支援の場の充実へ」ということで、大量の情報の中、信頼できる情報をがん患者さん・ご家族に届ける情報ツールとして、「在宅がんウィット」(がんを患った方が在宅で過ごす時に役立つ情報)や、「ランタン」(がん患者さん・ご家族のためのAI対話型サービス)が、ナビゲートできたらよいと思っています。

現在、独居や老老介護、医師の働き方改革、医療費問題など、多くの課題を抱えています。先ほど渡邊先生のお話にもありましたように、地域でがん患者さん・ご家族を支えていくことも必要ではないかと思います。その人らしく地域で安心して暮らせる社会づくりへ向けて「つなぐ」をキーワードに、がん医療ネットワークナビゲーターもお役に立てたらよいと思います。

よりよい支援のお手伝いをしたいと思いますので、相談支援の窓口として、ぜひナビ制度をご活用ください。詳しくは日本癌治療学会ホームページなどにお問い合わせください。ご清聴ありがとうございました。