がん在宅療養フォーラム 2025 大阪

いつでも頼れるがんの情報と相談先 探す、選ぶ、そして活用する

【第2部】パネルディスカッション

ついていけない私・・・(T_T) IT音痴が情報活用のリテラシーを高めるには

濱本 満紀さん

こんにちは、皆さま。NPO法人「がんと共に生きる会」、全てのがんについての患者会をやっております濱本です。今日はかなり私的なお話を、お恥ずかしながら聞いていただくことになりますが、どうかご容赦ください。

「ついていけない私、IT音痴が情報活用のリテラシーを高めるには」どうしたらよいでしょうか。私は、先ほど松本さんがご紹介くださいました、「大阪がんええナビ」という、患者目線の情報サイトを運営しておりまして、そこではエックスサーバーを駆使して、あらゆるコンテンツの更新にいそしんでおります。そういう大きなデスクトップの画面では泳げるのですが、スマートフォンは全然駄目です。どうしたことでしょう。ただ、患者さんを中心としたがん情報の取得は、ほとんどオンラインで行われ、スマートフォン使用の比重も非常に増してきています。

シニア世代の多くはスマートフォンを使いこなせていない

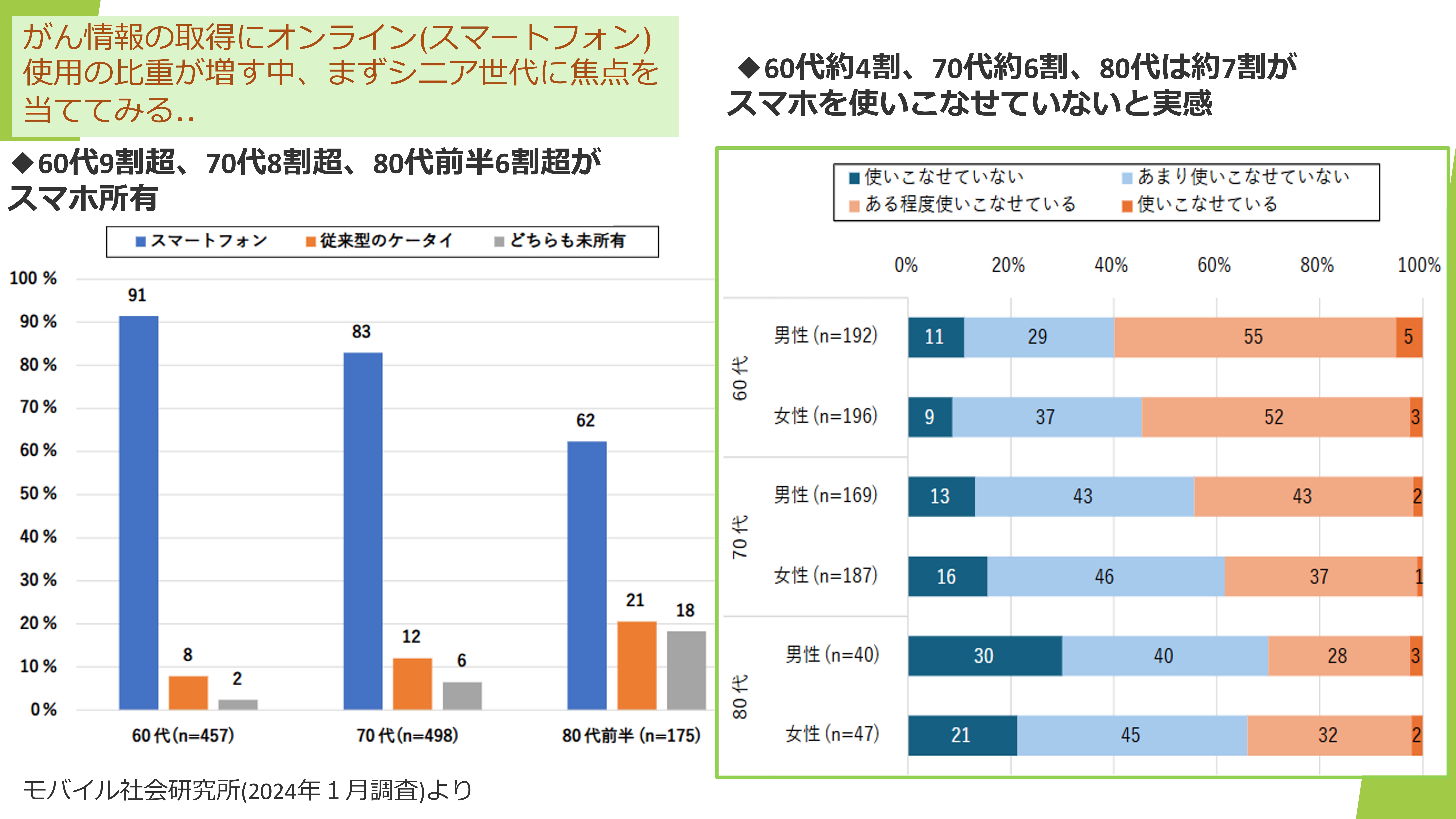

特にシニア世代の方が使いにくいのではないかと思いまして、こういうデータを持ってまいりました。NTTドコモモバイル社会研究所で行われた2024年1月の調査で、80歳代の方に対する調査というのはなかなかなかったので、この数字を持ってまいりました。これを見ていただきますと、60歳代は9割超、70歳代は8割超、80歳代前半でも6割超がスマートフォンを持っておられます。機種変更で仕方がなかったという方もいらっしゃるかもしれません。そして右のグラフです。その中で、スマートフォンを「使いこなせていない」と実感している方は、60歳代が4割、70歳代が6割、80歳代が7割です。この左の濃い青と水色を足していただくと、その数字になります。

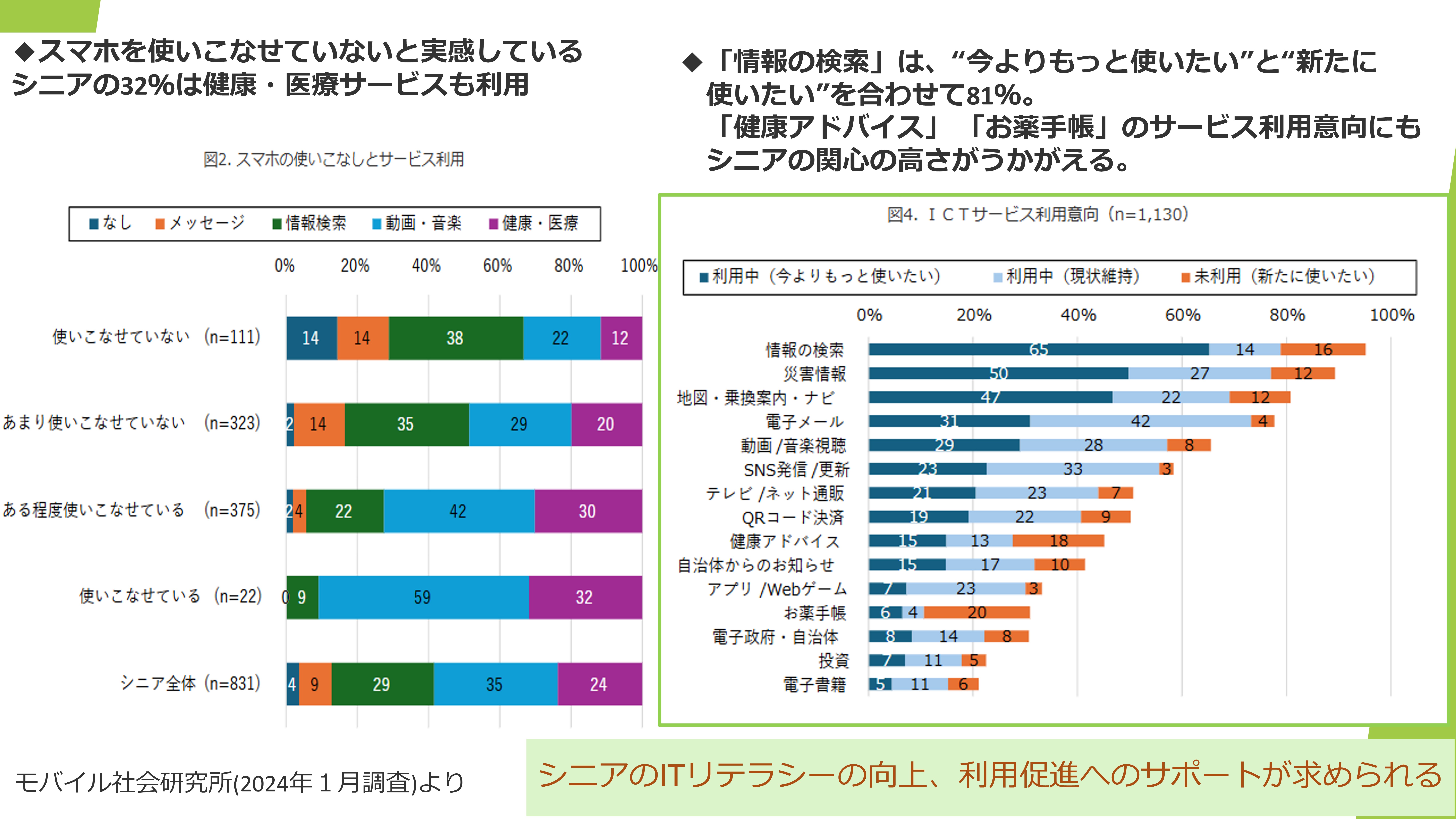

ですが、別のデータで出てきておりますのは、そのようなことをおっしゃりながら、皆さん1日最低30分以上はスマートフォンに触っているのです。そこで、スマートフォンを使いこなせていないという方々が、どのように使っているのかと見ましたら、シニアの32%は「健康・医療サービス」を利用しています。もちろんさまざまな動画サイトもご覧になっていますが、健康・医療サービスを利用している方が32%で、これに私は驚きました。

そして、右のグラフを見ますと、「健康アドバイス」や「お薬手帳」と回答されている方がいらっしゃいます。この健康アドバイスというのはざっくりしていますが、医療相談や、患者さんのあらゆる相談も入っております。しかもその情報の検索に対しては、「今よりもっと使いたい」方が、「新たに使いたい」方を合わせて81%に上ります。ですので、シニアの方のニーズはばっちりあるのです。「欲しい情報は欲しい」「でもうまく使っていない」ということで、ITリテラシーの向上や、利用促進へのサポートが求められるのではないかと思いました。

シンプルで使いやすいツールや視聴覚などへの配慮が必要

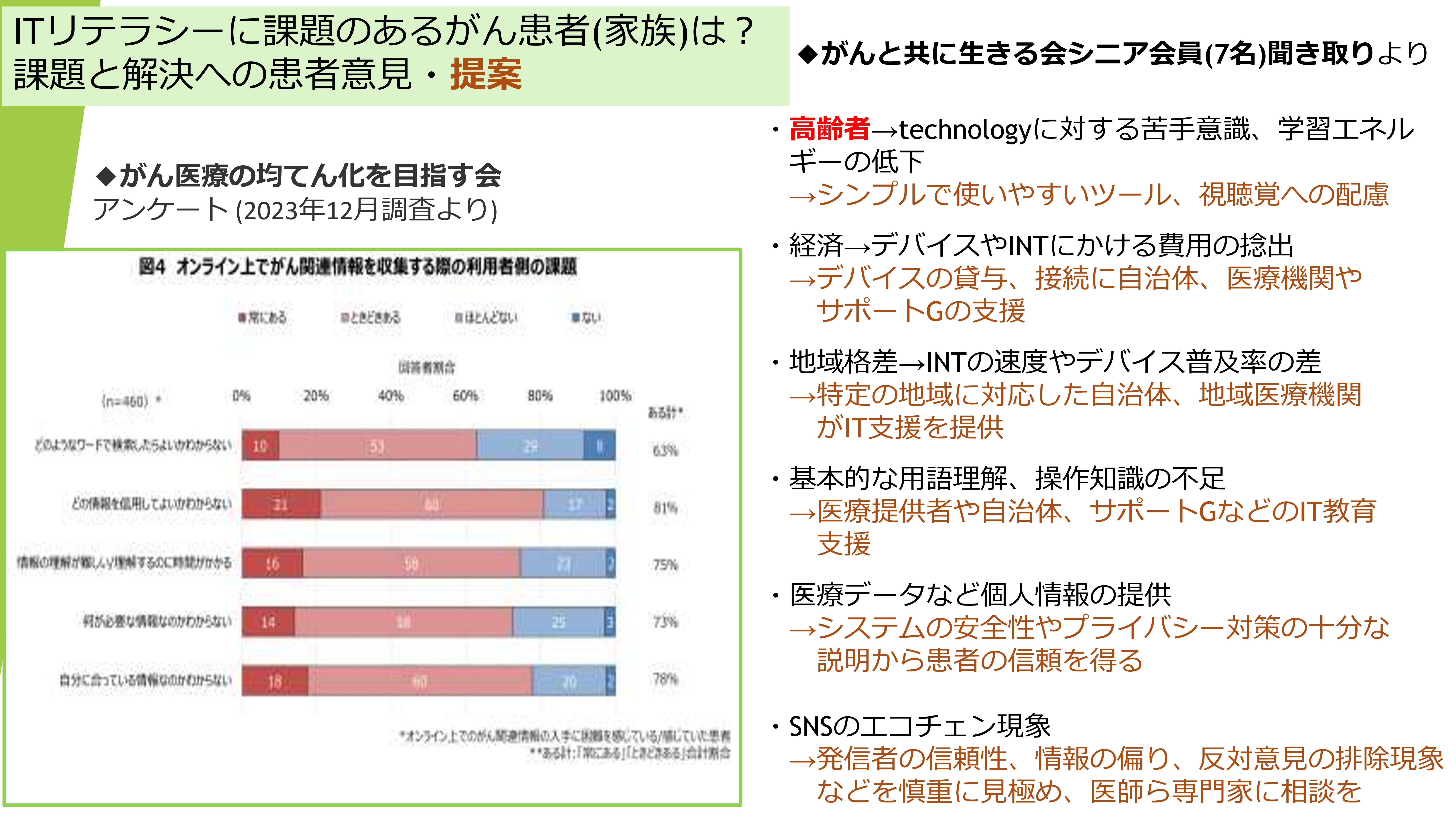

そこで、私どもがんと共に生きる会の患者さん・ご家族が集まり考えました。ITリテラシーに課題のあるがん患者さんは、主に私たちシニアです。解決と課題への意見と提案ということで、本当にざっくりお話しさせていただきます。

一番上に出てきている「高齢者」ですが、テクノロジーに対してまず苦手意識があります。学習エネルギーも低下してきているということで、これは高齢者というだけではなくて、がん治療の影響によって手指に不自由さがあったり、認知に障害を及ぼされていたり、そもそも副作用でしんどくてできなかったり、そういう方々も入ってくると思います。こういう方にはできるだけシンプルで使いやすいツールや、視聴覚などのあらゆる感覚への配慮が必要ではないでしょうか。

続いてその下の「経済」です。「年金生活でなかなか難しいです」「スマートフォンはぎりぎり持っていますけどiPadなんか買えません」「インターネットもなかなかつなげません」。そういう方々もいらっしゃいます。

そして、その次の「地域格差」です。地域格差といっても僻地に住んでいる方ばかりではないです。古い住宅地やマンションが混み合っている所ですと、居住地の中でもなかなかインターネットがつながりにくいことがあります。

オンライン上でがん関連情報を収集する際の課題

そして、いよいよ「基本的な用語理解、操作知識の不足」です。左にありますのは、「がん医療の均てん化を目指す会」がおまとめになりました。オンライン上でがん関連情報を収集する際の利用者側の課題について、やはり同じようなことをおっしゃっています。「どのようなワードで検索したらよいかわからない」「どの情報を信用してよいかわからない」「情報の理解が難しい」「何が必要な情報なのかわからない」「自分に合っている情報なのかわからない」、そういった文言が「基本的な用語理解、操作知識の不足」、このあたりに集約されていると思います。

そして、下から2つ目の「医療データなど個人情報の提供」です。闇雲に自分の情報をばんばん、情報を知りたいがために入力してしまって、あとで「しまった、何か共有されている」、そういうことがあったという話もありました。

そして一番下の「SNSのエコチェン現象」です。エコーチェンバー現象は、最近当会にも相談が多いです。例えばYouTubeに関して多くあります。がんの情報発信に対してインフルエンサーである方が、がん患者体験者としても、または医療者としても著名で、しかも一つの治療法に対してとてもずば抜けて知識が多いとなると、同じような支援者的な視聴者が集まります。その中でエコーチェンバー現象が起き、狭い空間の中で同じ意見がこだまするということで、異端者は居にくくなりますし、そこの中にいる人は、ほかの意見を吸収できにくくなります。これは非常に紛らわしいという意見が出ました。

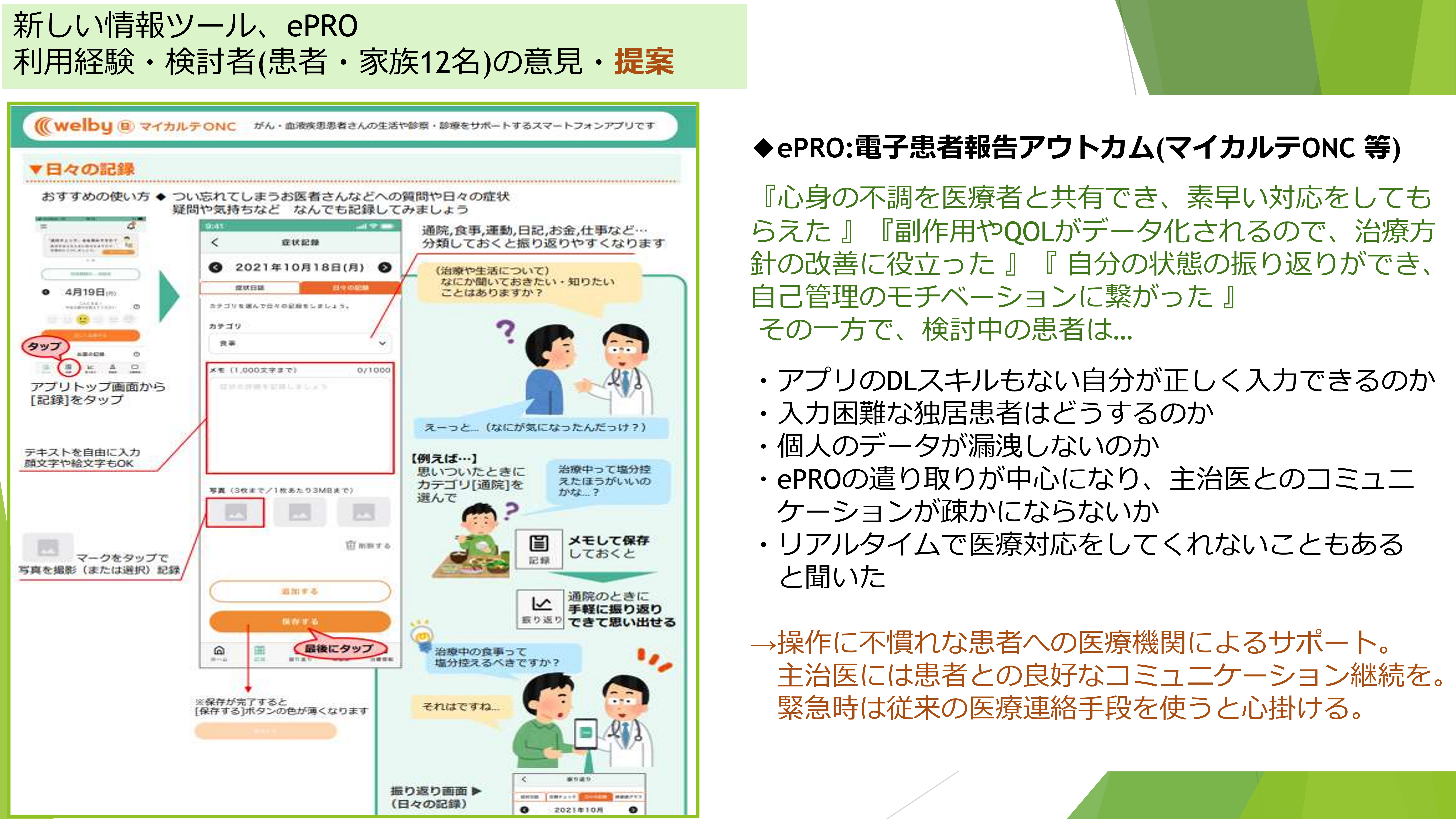

新しい情報ツール「ePRO」の利点と課題

そこで新しい情報ツール、「ePRO(電子患者報告アウトカム)」について、そしてこのあと、対話型AIについても少しお話ししますが、これは飛ばし飛ばしいかせていただきます。

まずePROについて、ここではマイカルテの画像を使いました。大体服薬情報や副作用情報、体調など、そういったものを自分でインプットして医療者の方と共有していただきます。その中で、これがよかったという意見は、「心身の不調を医療者と共有でき、素早い対応をしてもらえた」「副作用やQOL(クオリティー・オブ・ライフ:生活の質)がデータ化されるので、治療方針の改善に役立った」、そして、何よりも「自分の状態の振り返りができ、自己管理のモチベーションにつながった」というようなことです。

一方で、「まだ使ってないよ。自分がかかっている病院には勧められているけれども、なかなかね」という人は、まず、やはり「アプリのダウンロードスキルもない自分が正しく入力できるのか」「『家族が代わりに入れてくれていいですよ』と言われても、それすらできない入力困難な独居患者はどうするのか」「個人データが漏洩しないのか」「ePROのやりとりが中心になり、主治医との直接的な対面してのコミュニケーションがおろそかにならないか」というようなことを懸念されています。また、「リアルタイムでSOSを送って、今副作用でこれが強くて困っているということを医療者と共有できても、すぐにレスポンスがない場合もあると実は聞いている」というお話もあります。

ささやかな対策としましては、前掲いたしましたITスキルのすごく低い患者さんに対しても同様のことが言えると思いますが、まず操作に不慣れな患者さんや、患者さんが挙げたさまざまな課題に対しては、医療機関や地域、行政、そして地域のサポートチーム、そういった人たちの支えや助けが本当に不可欠だと思っております。それには、一番の下支えは、主治医をはじめとする医療チームと患者さんとの良好なコミュニケーションです。これは絶対にゆるがせにできないものだと思っております。

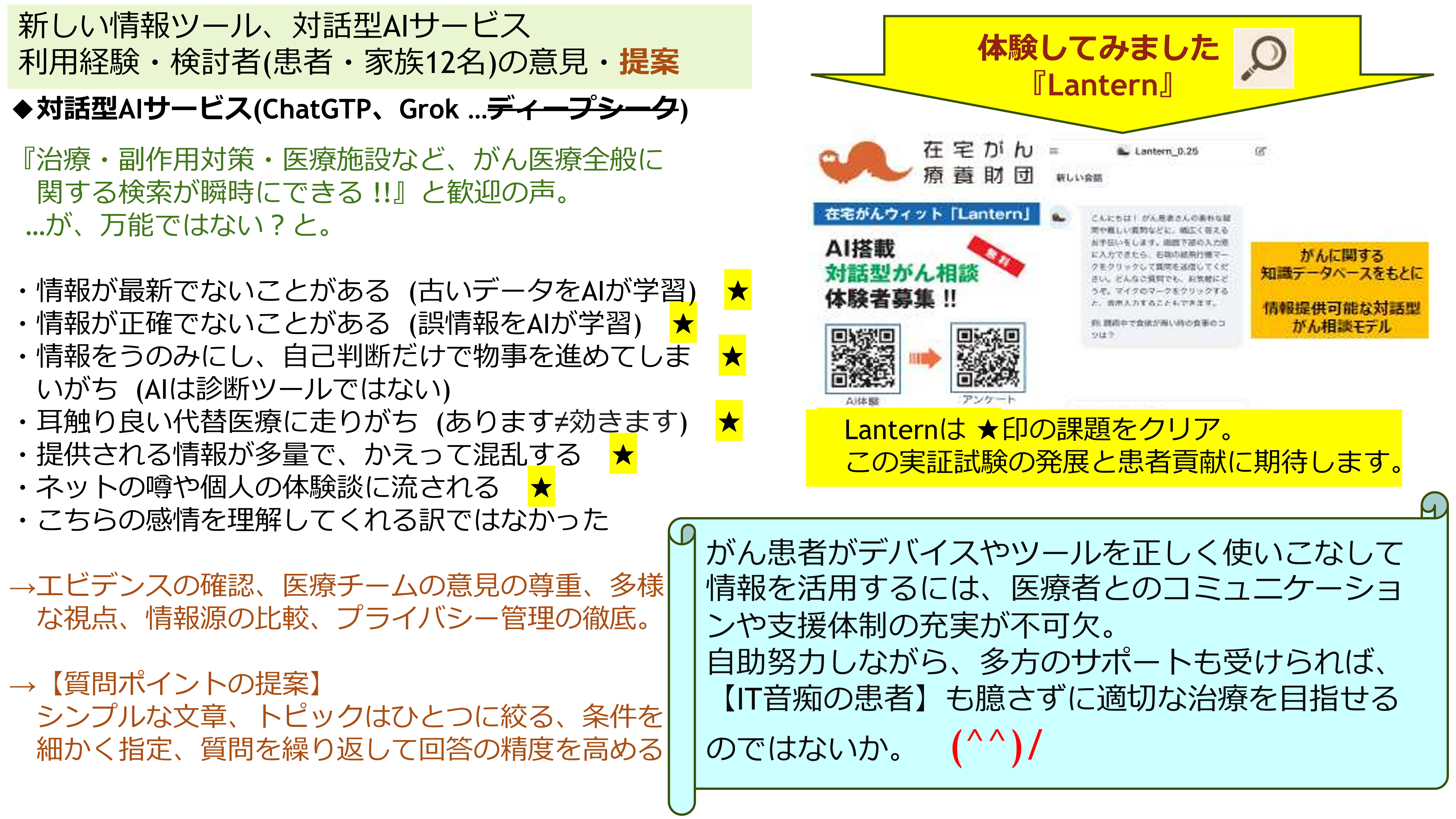

新しい情報ツール「対話型AIサービス」の課題

次に、対話型AIサービスです。これについても、「情報が最新でないことがある」「正確でないことがある」「情報をうのみにし、自分だけで、お医者さんに相談しないで決めてしまいがち」というようなことを当会の患者さんたちは言っております。AIは診断ツールではないですし、情報の羅列です。

また、「○○という治療法はありますか」という質問に対して、「あります。そして、エビデンスが検証されています」という回答が出てきます。検証されたというと過去・完了形ですが、「されています」では、検証されてエビデンスがあったのか、現在進行形で検証されているのか、わからないことがあります。ですが、患者さんはよいほうに取りたがります。そういったことで、代替医療に走りがちです。

そして、先ほどお話ししたエコーチェンバーの関わりで、ネットのうわさや個人の体験談に流されます。加えて、AIは、すごく親身になってくれそうですが、こちらの感情を理解してくれるわけではないです。ですので、必要以上に自分の個人情報をそこに入れ込んでしまって、身上相談をするようにしても、そのデータはどこへ行くのでしょうか。また、「期待した答えが返ってこなくて、落胆した」という声もありました。

こういった誤情報について、私は、「濱本満紀 どんな人物ですか」でエゴサーチしてみました。そうしたら、「濱本満紀は中国北京市の天台宗の僧侶」と出てきて、そのお寺のサイトを開いてみたら、濱本の「は」の字もなかったのです。そこで、「日本人の濱本満紀について教えてください」と入れてみると、「すみません、わかりません」と回答してきました。「NPO法人がんと共に生きる会の濱本満紀について」というふうに、情報を変えて足していくと、ようやくささやかに出てきましたので安心しました。濱本満紀というような超マイナーな存在には、いろいろな言葉と掛け合わせて、ひも付けながら情報を出してくるわけです。ですので、その情報が正しいかどうかを、自分の中で振り返らないといけないと思いました。