がん在宅療養フォーラム 2025 大阪

いつでも頼れるがんの情報と相談先 探す、選ぶ、そして活用する

【第2部】パネルディスカッション

知ることが支えになる! がん患者と家族のためのがん相談支援センター

池山 晴人さん

皆さん、こんにちは。オンラインの方もどうぞよろしくお願いいたします。大阪国際がんセンターがん相談支援センターの池山と申します。今日は「知ることが支えになる」ということでお話をさせていただきたいと思います。先ほどから情報の重要性については各先生方がお話をされていますが、私たちも情報で支援することが活動の柱になります。今日はいろいろな相談窓口や情報の入手先があるうちの一つとして、「がん相談支援センター」をご紹介したいと思います。前半はがんに対する恐怖、怖さと、それに関連した情報について、後半はがん相談支援センターの歴史なども含めて、現状をお伝えしていきたいと思っています。

最初に、まとめのようなスライドですが、がん相談支援センターは、「がん診療連携拠点病院」にあります。私たちの究極の目標は、誰でも信頼できる情報を中立の立場で橋渡しさせていただくことで、ご自身で解決できるように支援していく、自己決定できるように支援していくことで、これが活動の基盤になっています。

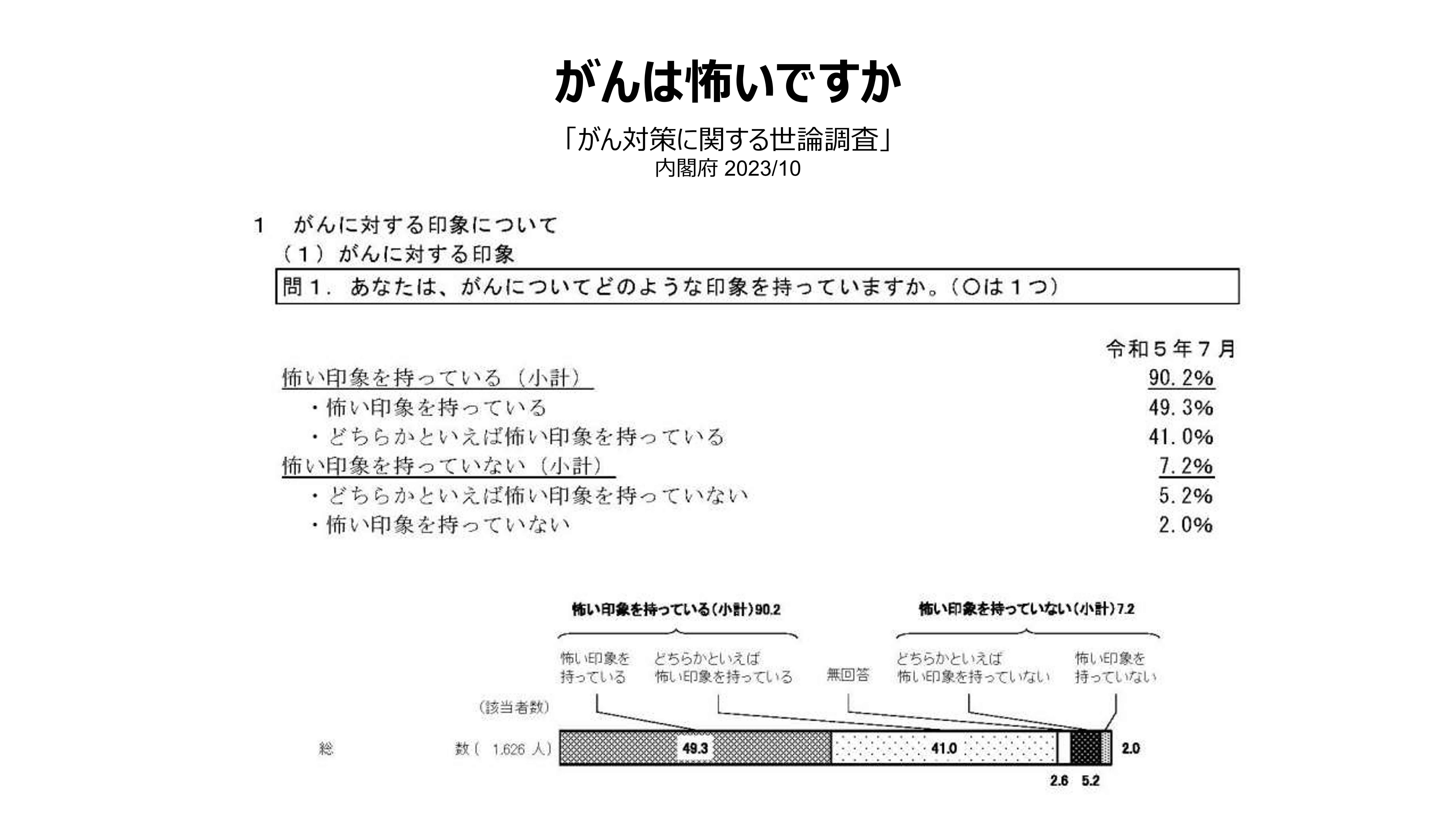

9割が「がんは怖い」印象を持っている

いきなりですが、「がんは怖いですか」という質問です。これを2023年に、まだそれほどたっていませんが、最近の世論調査で聞いています。すると、結果として約9割の方は、「がんはやはり怖い」と回答されています。がんに対して「怖い印象を持っていない」と答えられた方は2%です。

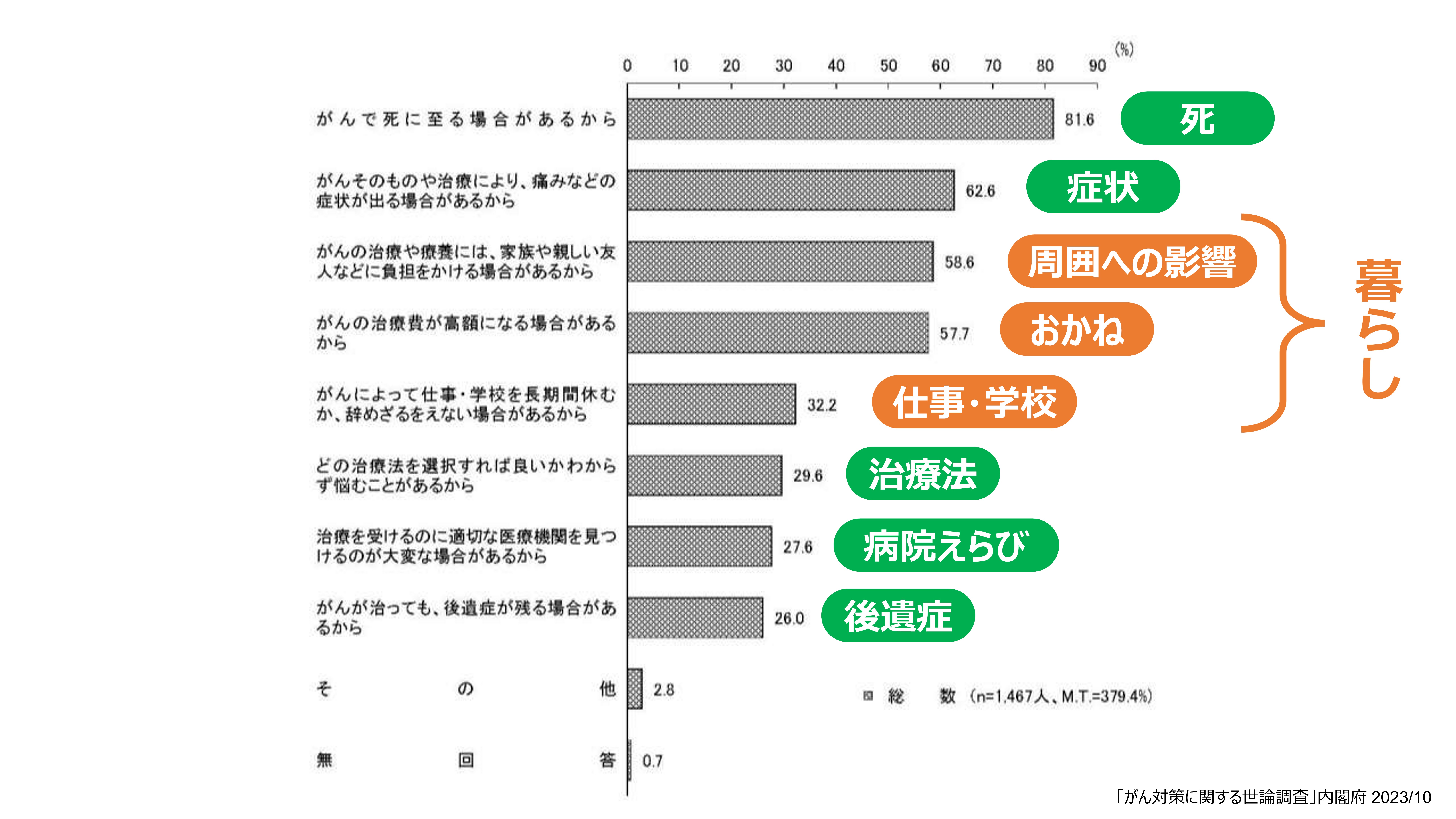

「いったいがんのどこが怖いですか」という質問に対しては、やはり「がんで死に至る場合があるから」をトップにして、一番下の「がんが治っても、後遺症が残る場合があるから」などと回答されています。懸念事項やがんの怖さというのは、「死」や「症状」「周囲への影響」「お金」「仕事や学校のこと」「治療法」「病院をどう選ぶか」、そして今ご紹介した「後遺症」など、このようなことが怖いから「がんが怖い」とお答えになっています。このオレンジで色をつけたあたりは、先ほどのご講演でもありましたように、がんのサバイバーシップにつながるところです。がんと暮らしをどう両立していくかというあたりになります。

この「怖さ」を表す言葉として、ご存じだと思うのですが、「不安」と「恐怖」という2つがあります。皆さん、この2つの違いをどう捉えられていますでしょうか。不安というのは「恐れ」の対象がよくわからず、「予想や予感がする」というものです。もう一つの恐怖というのは、「恐れ」の対象がわかっていて、それに「直面している」ということで、この2つは特に精神科の領域などでも使い分けています。どちらが厄介かということですが、私たちは、がんに関しても何が怖いのかをはっきりさせて、それに対して情報を得て恐怖や不安を和らげていくということで、まず不安だけではなくて、「怖い」という状況をきちんと認識をし、恐れの対象を把握した上で、必要な情報を入手するということが非常に大切な一つかと思っています。

正しく恐れるためには正確な「情報」と「相談」が必須

例えばA子さんの場合、ご家族がいらっしゃり、お仕事をされていて非常に重要なプロジェクトを担っておられます。衣食住やお金、余暇、ご自分の信仰、信念などを、体や心、暮らしの領域を回しながら、うまくバランスを取って生活をされている方が、ある日突然、がんの診断を受けられることになります。すると、「頭が真っ白になった」と皆さんよくおっしゃいますが、不安や恐怖でいっぱいになってしまいます。

そういう時に、先ほどのご講演でもありましたが、まず医師に、しっかりご自分の「診断」や、これからの「治療スケジュール」を聞いて、どれぐらいの時期にどういうことがあって仕事を休まないといけないのか、逆に仕事ができるのか、辞めなくてよいのかも把握していただき、仕事のことも会社にどのようにコミュニケーションを取っていけばよいのかをはっきりさせていきます。ですので、不安という頭が真っ白になった状態から、まず今のA子さんには何の情報が必要で、どう動いていけばよいのかをお手伝いしていくというのを「がん相談支援センター」では行っています。つまり、正しく恐れるためには正確な「情報」と、情報だけではなくて、やはり「相談支援」も必須ではないかと私は考えています。

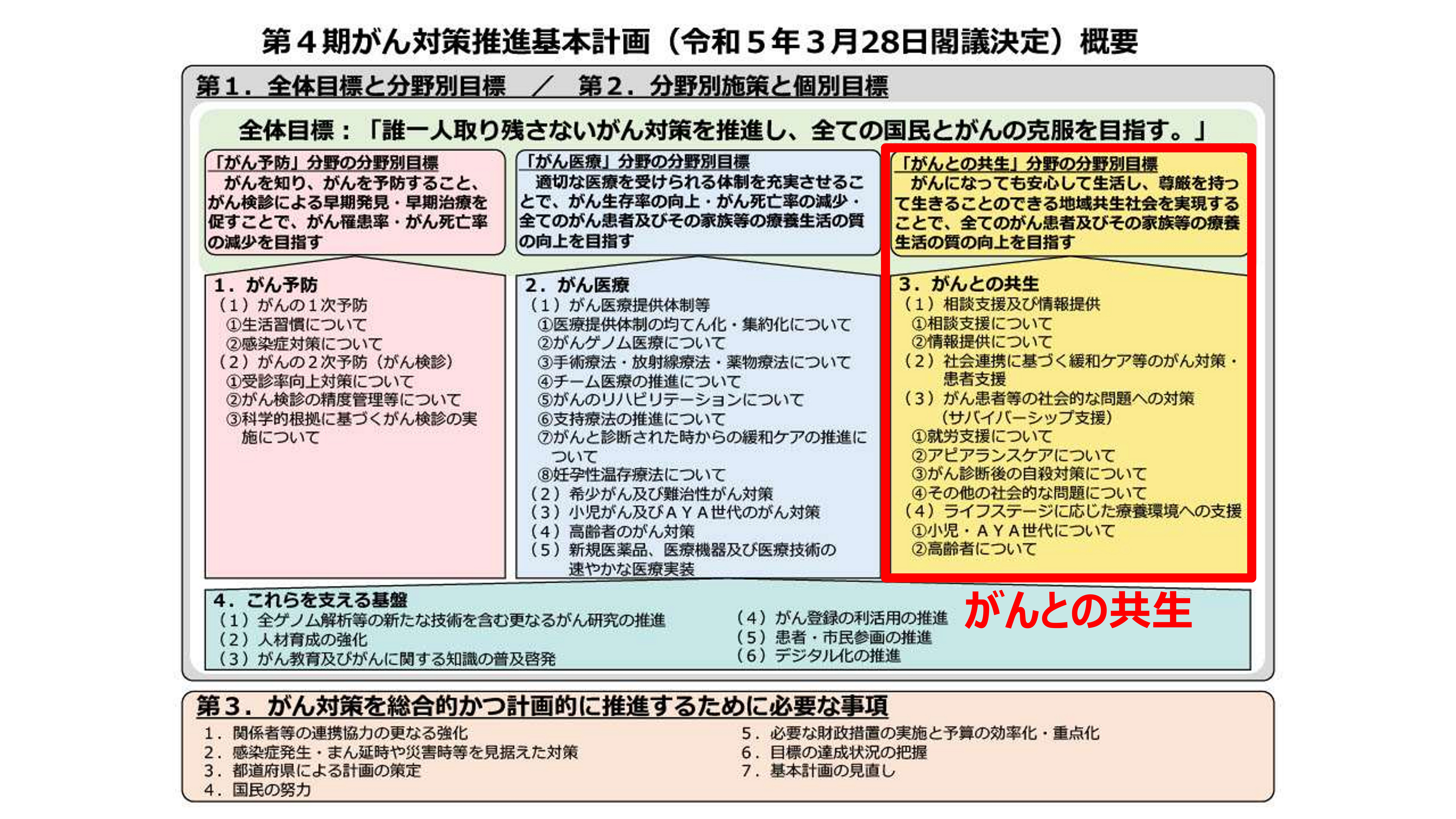

これは皆さんがよくご覧になる第4期の「がん対策推進基本計画」ですが、その3本柱のうちの一番右側の黄色の部分が、「がんとの共生」分野といわれるところです。その中の(1)番として、「相談支援及び情報提供」というのがセットのように位置付けられています。そのほか、(2)番、(3)番では、がんと共にどう生きていくかというあたりの、さらに詳細な分野について、この対策もなされているということになります。

がん相談支援センターはその病院にかかっていなくても相談できる

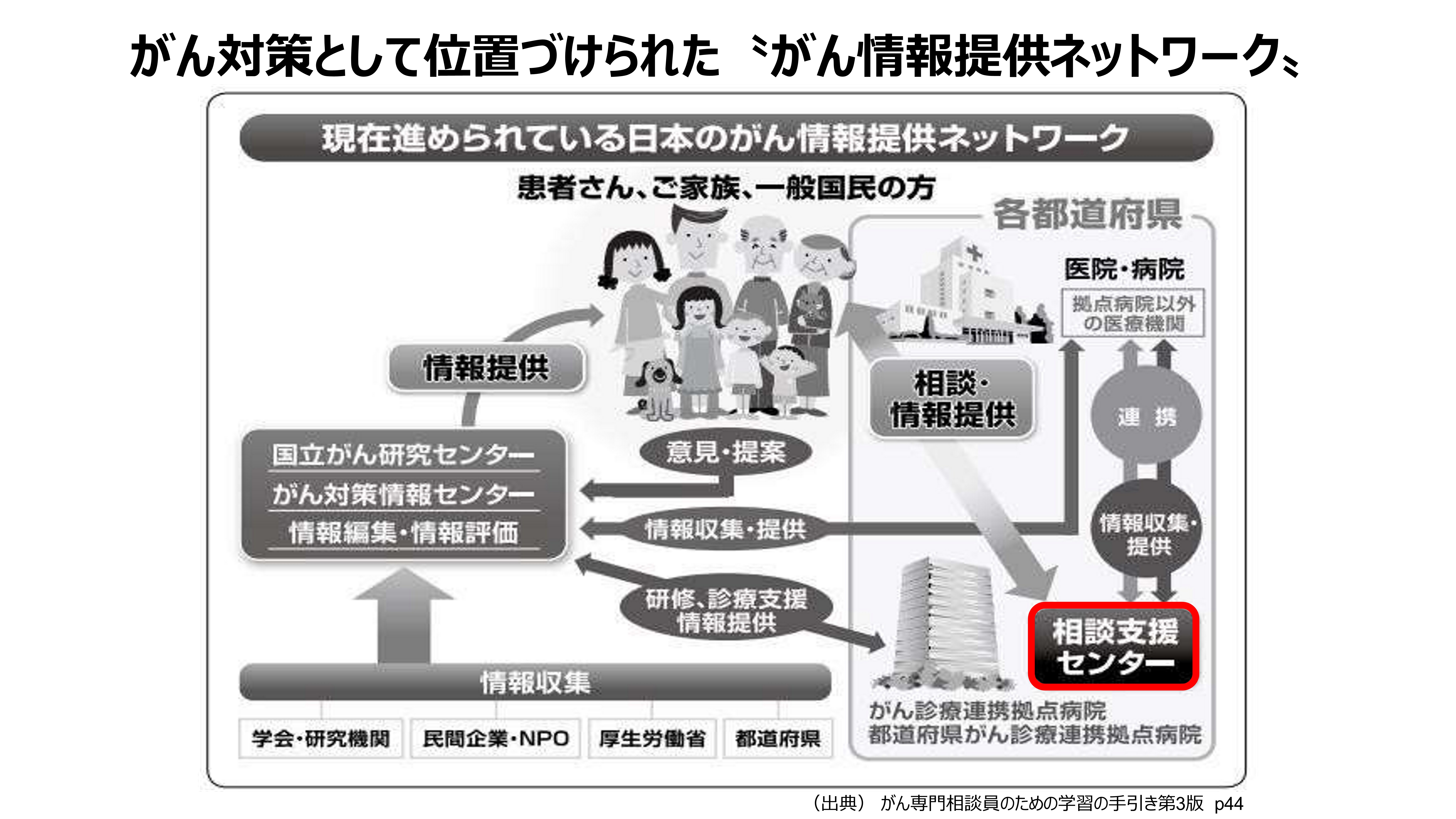

がん相談支援センターはできて20年近くになりますが、これは、当初考えられていた図です。国は国立がん研究センターに情報を集めて、そこで正確な情報をつくっていくということで、先ほどご紹介があった「がん情報サービス」などもその一つです。その情報を使って、患者さんやご家族、それだけではなくて、その病院にかかっていない方に対しても情報を提供していく一つの柱が、がん相談支援センターとして位置付けられました。

その時にいろいろな議論があったと聞いていますが、がん相談支援センターは「がん診療連携拠点病院の中につくりましょう」ということになりました。いくつかの都道府県では、地域に「地域統括相談支援センター」というかたちで、病院以外でがん相談ができるところもありますが、多くはがん診療連携拠点病院の中にがん相談支援センターができてきたという歴史があります。

がん相談支援センターは無料で匿名で相談できる

では、がん相談支援センターでどのような相談ができるかについてお話ししていきたいと思います。先ほどからいろいろな懸念事項やがんの怖さにもなっていましたが、治療のことや、家族、知人といった周囲との関わり、数少ない希少がん、療養生活、制度、サービス、今の気持ち、不安、心配ごと、そして医療者との関わりについてなど、さまざまなことについて、がん相談支援センターは相談をお受けしています。2024年4月の時点で、がん相談支援センターは、全国461か所のがん診療連携拠点病院に設置されています。その病院にかかっておられない方でも無料で相談でき、場合によっては匿名でご相談いただくことも可能です。

大阪府は、国指定と大阪府指定の病院を合わせると、日本一多く全部で66も拠点病院があり、その全てにがん相談支援センターがあります。ですので、皆さんがお住まいの地域の近くで相談対応ができています。

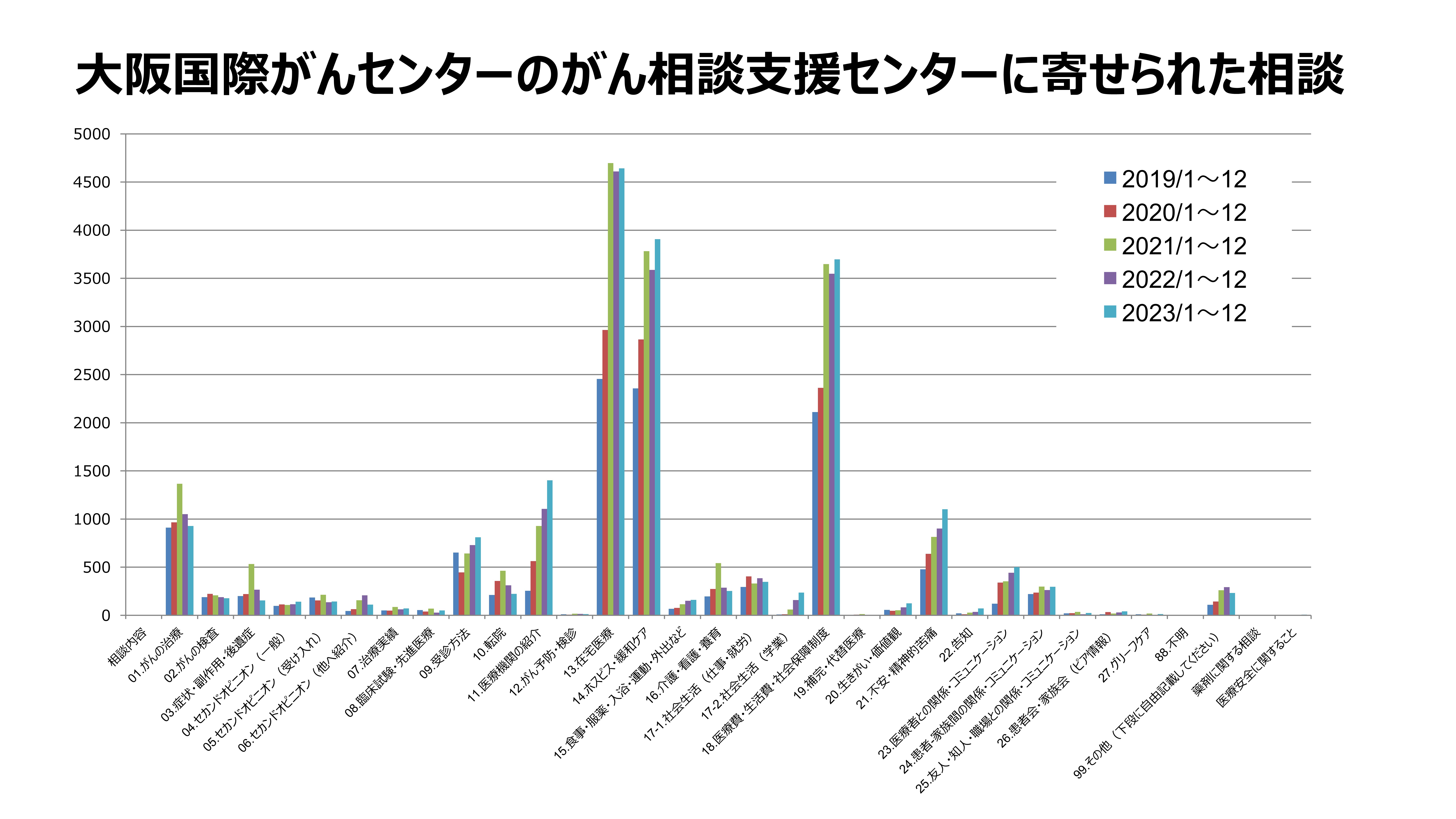

これは私の所属している大阪国際がんセンターのがん相談支援センターにお寄せいただいた相談を、内容によって分類したものです。見づらいかもしれませんが、やはり「がんの治療」に関するものや「症状・副作用・後遺症」に関するもの、診察を受けるにはどうしたらよいかという「受診方法」、そして例えば希少がんなどについてもどういう所で治療していただけるのかというような専門の「医療機関の紹介」などがあります。また、相談件数が多いのは「在宅医療」や「ホスピス・緩和ケア」に関するもの、「医療費・生活費」などのお金のこと、「社会保障制度」に関すること、「不安・精神的苦痛」、そして最近多いのですが、例えば「主治医の先生と合わないので主治医を代えてもらえませんか」というような「医療者との関係・コミュニケーション」に関する相談が寄せられることもあります。

最初にお示ししたまとめを少し振り返っていきますと、がん相談支援センターは、がん診療連携拠点病院の中にほとんど所在しています。そして誰でも、その病院にかかっていなくても、場合によっては匿名でご相談いただくこともできます。これは所属施設のがん相談支援センターの受付の様子です。

情報提供ですが、がん相談支援センターの前のロビーに書棚がありまして、今650冊ぐらいのがんに関する書籍を集めています。その中には、がん診療の各種ガイドラインもあり、皆さんにお読みいただけるようにしています。毎年多くのガイドラインが改訂されていますので、毎年一定の時期に改訂版が出ていないかを全部チェックして、出ていれば新たに入手して提供させていただいています。

自ら意思決定し納得できる治療選択や自分らしい暮らしができるように

これはちらしコーナーなどの様子ですが、例えば、がん患者さんが抗がん剤で脱毛された後のウィックなどについて、助成制度が各自治体で始まっています。大阪府の場合、市町村ごとの制度になりますので、その市町村ごとのちらしや国立がん研究センターが作成されているがんの冊子、患者会、セミナーなどの患者さんやご家族が学んでいただけるいろいろなイベントの資料なども、このようなかたちで皆さんに提示させていただいています。

私たちは病院の職員ではありますが、中立の立場でそれらの信頼できる情報を橋渡しすることで、最終的にはご自身で意思決定して、納得できる治療を選び、納得できる、その方らしい暮らしができるように支援していくことを目標にしています。

もう一度まとめになりますが、がん相談支援センターは、がん診療連携拠点病院の中にほとんどがあります。誰でも、その病院にかかっていなくても、場合によっては匿名でご相談いただくことができます。信頼できる情報を中立の立場で橋渡しさせていただくことで、自ら解決できるように支援する活動を行っています。がん相談支援センターだけではありませんが、情報の入手先、相談先の一つとしてご活用いただければと思います。ご清聴ありがとうございました。