Rstudio を使っていると Dropbox が常に同期状態となっていることがあります。 Rstudio 内のプロジェクトファイル監視機能と、 Git の一時ファイルが競合しているようです。そのため、 Dropbox の設定で、それらのフォルダを非同期に設定する必要があります。

GitHubでRstudioのプロジェクトを管理する方法は、こちらの記事をご参照ください。

DockerでRstudioを起動する方法については、こちらの記事にまとめています。

Dropbox で対象ファイルの非同期設定を行う

現在のDropboxのUIの問題なのですが、

- エクスプローラー(Mac:Finder)からフォルダを右クリックして同期マークを外す設定をする方法

- Dropbox のWebアプリケーションから該当フォルダを指定して非同期設定にする方法。

- Dropboxのデスクトップアプリケーションから非同期設定する方法

など、大きく3つ考えられると思うのですが、結論から申し上げると、可能な方法は3のみでした。

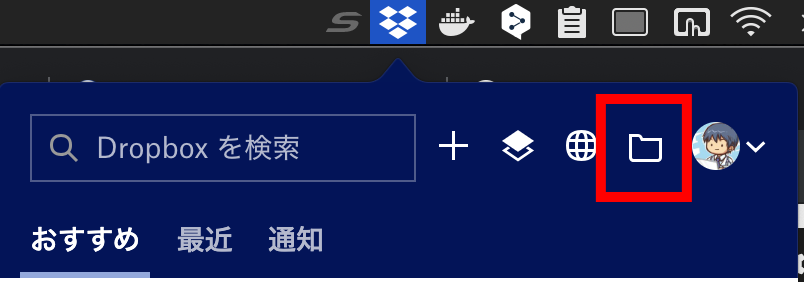

Dropbox フォルダを開く

常駐しているタスクバーのアプリケーションをクリックして、ユーザー名の隣にある、フォルダマーク(赤枠)をクリックします。

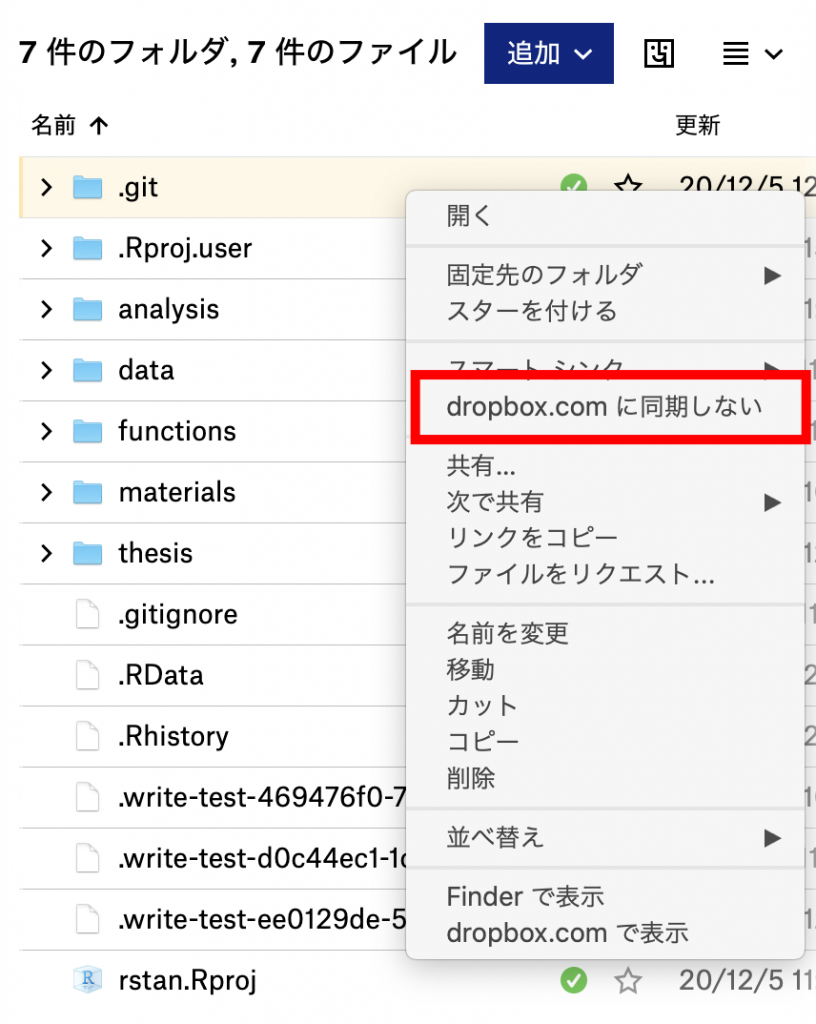

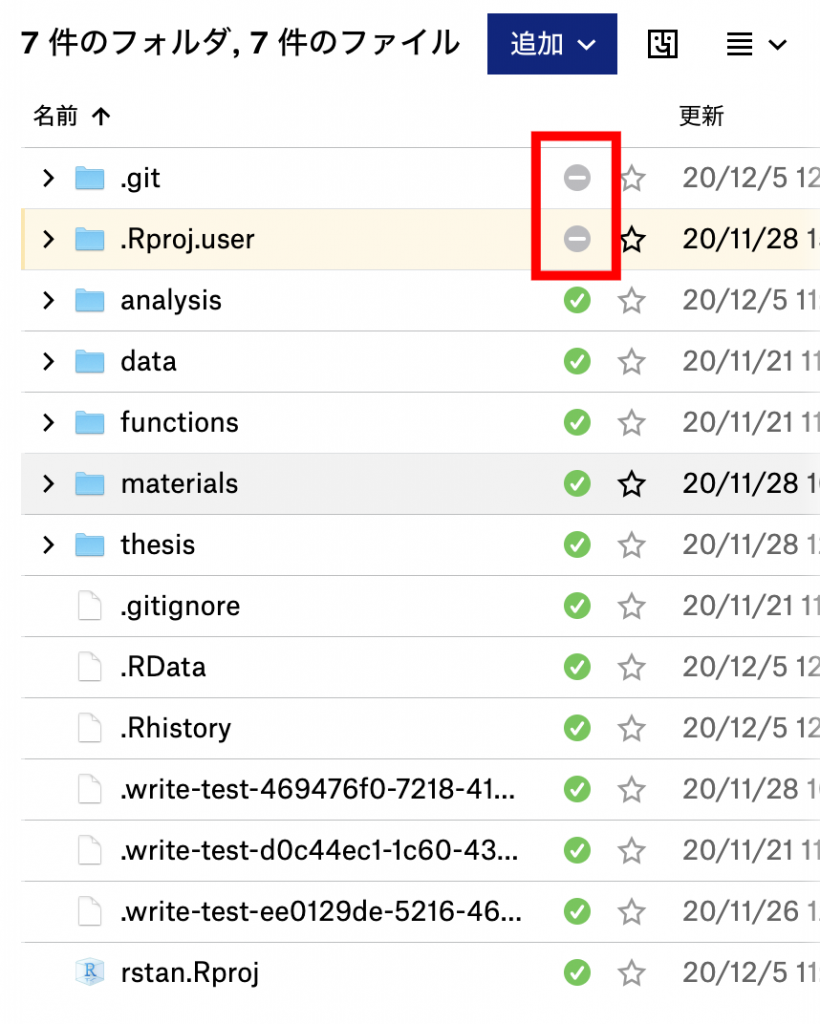

.git と .Rproj.user を 非同期に設定

プロジェクトファイルに移動して、対象の「.git」と「.Rproj.user」を右クリック -> 「dropbox.com に同期しない」 を選択します。

これで非同期にすることができました。

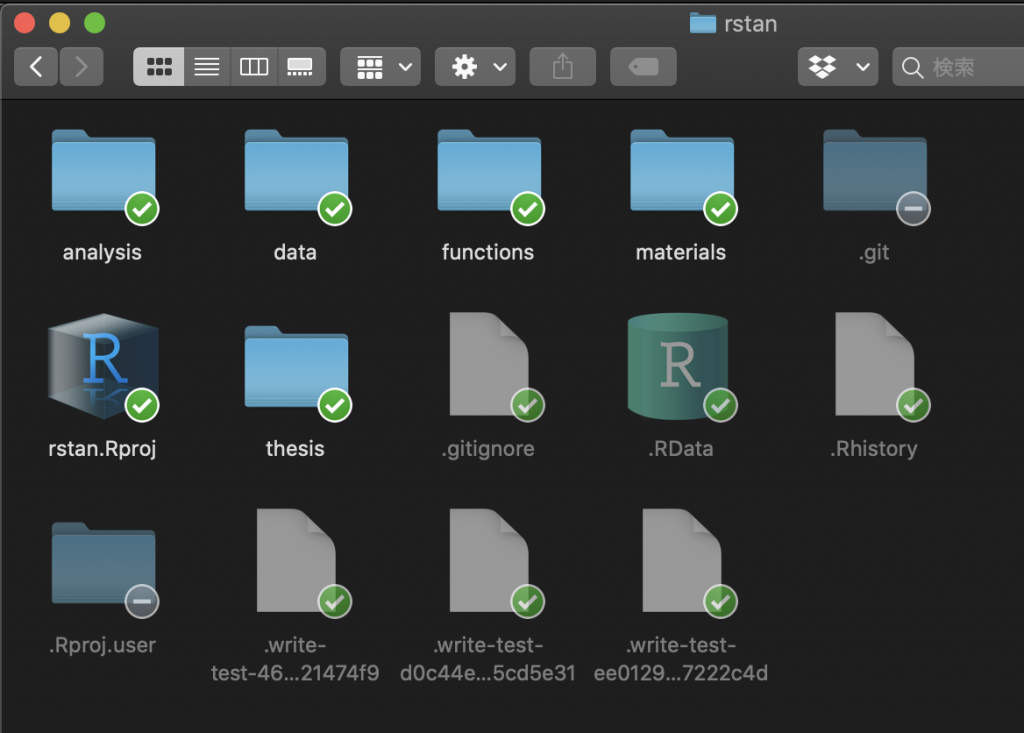

フォルダの確認

エクスプローラー(Finder)で非同期になっていることを確認してみます。一時ファイルは非表示ファイルとなっているため、非表示ファイルを確認できるようにします。Macでは、「⌘ + shift + .(ドット)」を押すと非表示ファイルを表示できるようにすることができます。

それほど難しい話ではないのですが、あまりまとまっている記事がなかったため、健忘録としてまとめてみました。参考になれば幸いです。

上記のプロジェクトファイル「rstan」は、すうがくぶんかさんのベイズ統計学講座((ベイズ統計学入門 | すうがくぶんか. Published December 5, 2015. Accessed February 21, 2021. https://sugakubunka.com/bayesian_statistics/))を受講中で、その勉強のために作成してみました。

2020年の後期講座を受講中で、2月まで毎週土曜日はオンラインで講義を受ける予定です。これまで大阪や東京の教室に行かなければ受講できなかった内容が、オンラインで受講できるようになっていて、遠方にいる私個人としてはすごく助かっています。