SU-LifeScienceグループに参加

静岡大学東部キャンパスには生命科学の研究・教育に携わる多くの方々がいらっしゃいます。研究は基礎から応用まで、その研究分野は生物学から化学まで、また、研究対象は微生物から哺乳類までと多種多岐に渡っています。そのため、なかなか一つの話題を話し合うことが出来ないのが現状です。しかしながら、生命科学を研究する上で、共通の話題・問題があると思います。そこで、生命科学研究を指向する方々のネットワーク作りを目的として、生命科学懇話会を発足させることにしました(96/05/24 河田雅圭・近江谷克裕)。

| 第158回 静岡ライフサイエンスセミナー | |

|---|---|

| 日 時 | 2007年12月6日(木)17:00-18:00 |

| 会 場 |

静岡大学理学部B棟212室 (静岡市駿河区大谷836,アクセス情報) |

| 演 者 |

HHMI/Waksman InstituteRutgers, The State University of New Jersey, USA 石川 裕之 博士 |

| 演 題 |

『癌抑制遺伝子経路Fat/Hippoシグナルにおける受容体・リガンドの 細胞外領域のリン酸化とその機能』 Fatカドヘリンを介するシグナル伝達経路(Fat/Hippoシグナル)は、細胞死を促進すると同時に細胞増殖を阻害することにより、ショウジョウバエの発生過程で器官の大きさを調節している。Fat/Hippoシグナルの構成因子は、ショウジョウバエと脊椎動物の間で高度に保存されており、哺乳類において、その多くは癌抑制遺伝子として機能することが知られている。 本セミナーでは、Fat/Hippoシグナルについて紹介するとともに、ゴルジ体に存在する新規のキナーゼが、Fatカドヘリン(受容体)とDachsousカドヘリン(リガンド)の細胞外カドヘリンドメインをリン酸化することで、Fat/Hippoシグナルの活性を調節することを明らかにしたので合わせて紹介する。 |

| 問合先 | |

|

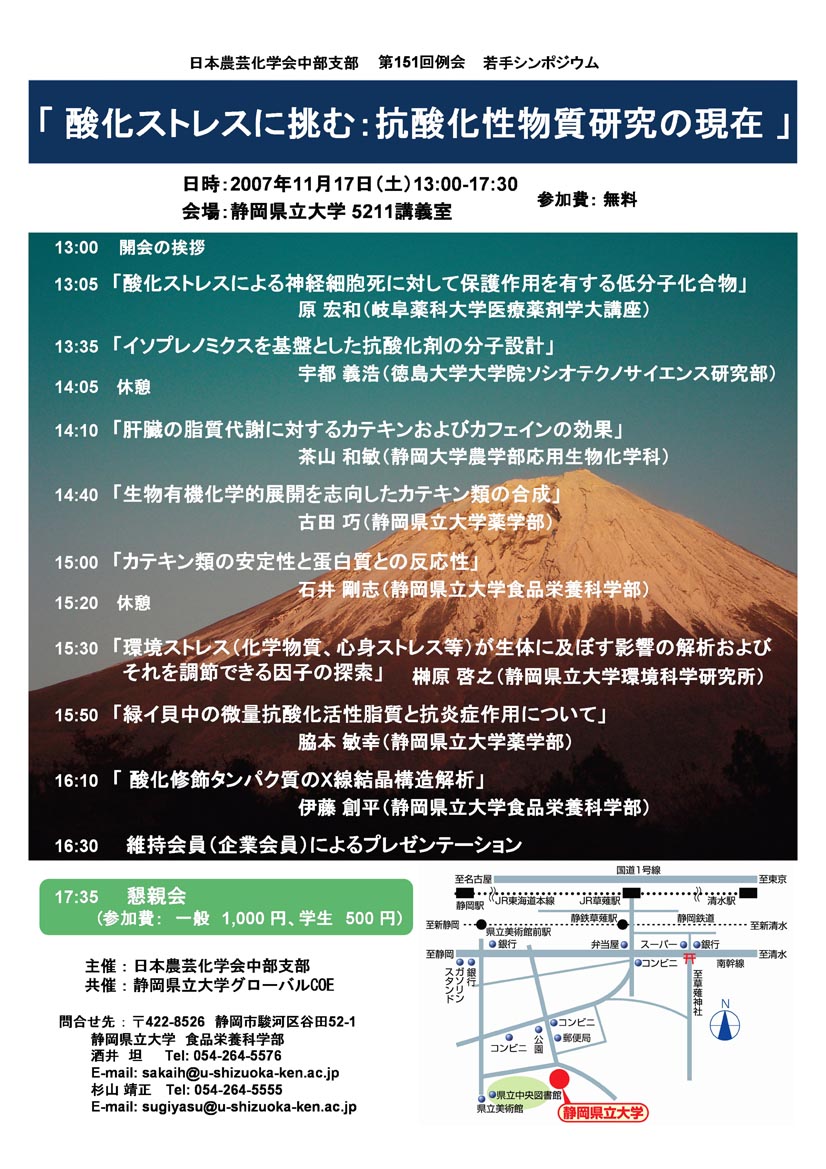

日本農芸化学会 中部支部第151回例会 若手シンポジウム <酸化ストレスに挑む:抗酸化性物質研究の現在> | |

|---|---|

| 日 時 | 2007年11月17日(土) 13:00〜17:30 |

| 会 場 | 静岡県立大学小講堂(←★5211講義室から変更) (静岡市駿河区谷田52-1,アクセス情報) |

| ポスター |

PDFはこちら PDFはこちら |

| プログラム |

13:00 開会の挨拶

13:05 「酸化ストレスによる神経細胞死に対して保護作用を有する 低分子化合物」 原宏和(岐阜薬科大学医療薬剤学大講座) 13:35 「イソプレノミクスを基盤とした抗酸化剤の分子設計」 宇都義浩(徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部) 14:05 休憩 14:10 「肝臓の脂質代謝に対するカテキンおよびカフェインの効果」 茶山和敏(静岡大学農学部応用生物化学科) 14:40 「生物有機化学的展開を志向したカテキン類の合成」 吉田巧(静岡県立大学薬学部) 15:00 「カテキン類の安定性と蛋白質との反応性」 石井剛志(静岡県立大学食品栄養科学部) 15:20 休憩 15:30 「環境ストレス(化学物質、心身ストレス等)が生体に及ぼす 影響の解析およびそれを調節できる因子の探索」 榊原啓之(静岡県立大学環境化学研究所) 15:50 「緑イ貝中の微量抗酸化性脂質と抗炎症作用について」 脇本敏幸(静岡県立大学薬学部) 16:10 「酸化修飾タンパク質のX線結晶構造解析」 伊藤創平(静岡県立大学食品栄養科学部) 16:30 維持会員(企業会員)によるプレゼンテーション 17:35 懇親会(参加費:一般 1000円、学生 500円) |

| 問合先 |

静岡県立大学食品栄養科学部 酒井坦 Tel: 054-264-5576 静岡県立大学食品栄養科学部 杉山靖正 Tel: 054-264-5555 |

| 主催・共催 |

主 催 : 日本農芸化学会中部支部 共 催 : 静岡県立大学グローバルCOE 共 催 : 静岡生命科学若手フォーラム |

| 第157回 静岡ライフサイエンスセミナー | |

|---|---|

| 日 時 | 2007年11月6日(火)14:30-16:00 |

| 会 場 |

静岡大学理学部B棟201室 (静岡市駿河区大谷836,アクセス情報) |

| 演 者 |

Howard Hughes Medical Institute and Carnegie Institution, Baltimore MD, USA Elcin Unal, Jill Heidinger-Pauli, Douglas Koshland |

| 演 題 |

『Insights into how chromatids stay together by breaking them up』

The protein complex cohesin mediates sister chromatid cohesion, which is essential for the high fidelity of genome segregation. In addition to its segregation function, cohesin is also required for post replicative repair of DNA double strand breaks (DSB). Our studies of DSB-induced cohesion demonstrate that the generation of cohesion is a two-step process involving cohesin binding followed by conversion of bound cohesin to a “cohesive” state. In addition sister chromatid cohesion is regulated through a central hub, the Mcd1/Scc1/Rad21 subunit, which undergoes distinct post-translational modifications to modulate both cohesion establishment as well as dissolution. Finally we will discuss our current studies on genome and chromosome integrity. (演者は姉妹染色分体の結合に必要なコヒージン因子の発見者であるDoug Koshland博士です。細胞周期の制御分野でノーベル賞をもらったLee Hartwel博士の弟子で、この分野では世界的に著名な研究者です。) |

| 問合先 | |

| 機器展示 | |

|---|---|

| 日 時 | 2007年9月27日(木)13:30-14:30 |

| 会 場 |

静岡大学理学部A棟627室(生物実習室) (静岡市駿河区大谷836,アクセス情報) |

| 演 者 | 株式会社キーエンス営業担当者 |

| 演 題 |

『デジタル実体マイクロスコープVHXのデモ』

株式会社キーエンスの営業担当者が、下記デジタル実体マイクロスコープのデモを行います。 ご興味のある方はぜひお立ち寄り下さい。 キーエンス株式会社 超深度デジタル実体マイクロスコープVHX |

| 問合先 | |

| 第156回 静岡ライフサイエンスセミナー | |

|---|---|

| 日 時 | 2007年9月21日(金)17:00-18:00 |

| 会 場 |

静岡大学理学部B棟212室 (静岡市駿河区大谷836,アクセス情報) |

| 演 者 |

神戸大学人間発達環境学研究科 丑丸 敦史 博士 |

| 演 題 |

『ツユクサの花の進化ー訪花昆虫を利用する植物の進化ー』

花の形質は花粉媒介者の行動を制御し、もっとも効果的に花粉を運ばせるように進化してきたと考えられている。この発表では身近にみられるツユクサの花を用いて、花標(floral guide)と花向き(flower orientation)といった花の形質が送粉者の行動を制御していることを検証した研究を紹介する。 花の模様は一様ではなく、花弁上の線、点、斑紋や葯などによって多様なパタンがみられることが知られている。これらの花の模様は花標と呼ばれ、送粉者を花の報酬(花粉や花蜜)の位置する場所まで効率的に誘引するための重要な機能を持つと考えられている。ツユクサでは3つのタイプの雄蕊を有し、そのうちの2つは黄色+UV吸収の色彩を持つ雄蕊は花標として機能している事が議論されてきた。しかしながら、これまで詳しい検証はなされてない。この発表ではツユクサの雄蕊のもつ花標としての機能を明らかにする。 またツユクサを初めとした左右相称花では一般的に花が横向きに咲く事がしらている。左右相称花における横向きについても送粉者の行動を制御すると考えられてきたが、野外において検証された例はない。ここではツユクサの花向きが如何に送粉者の行動制御形質として機能しているのかについて紹介する。 |

| 問合先 | |

| 第22回 静岡生命科学若手フォーラム特別セミナー | |

|---|---|

| 日 時 | 2007年9月21日(金)15:00-16:00 |

| 会 場 |

静岡大学農学部B棟207室 (静岡市駿河区大谷836,アクセス情報) |

| 演 者 |

Children's Hospital Oakland Research Institute, USA 山本 大地 博士 |

| 演 題 |

『The molecular interaction between low density lipoprotein receptor and apolipoprotein E by using fluorescence resonance energy transfer (FRET) 蛍光共鳴エネルギー移動法(FRET)を用いたlow density lipoprotein 受容体とアポリポプロテインEの分子間相互作用』 脂質は生体膜の構成成分、ホルモンの前駆体、さらには栄養源としても機能しており、高等生物にとって必須物質の一つである。一方、脂質の大量摂取は高脂血症を引き起こし、動脈硬化や心疾患の大きなリスクファクターとなる。Low density lipoprotein (LDL) 受容体は血中脂質の除去に重要な機能を果たしており、脂質を含んだリポプロテインを認識し、エンドサイトーシスにより細胞内に脂質を取り込むことが明らかとなっている。近年、受容体を標的とした薬剤開発が盛んに研究されており、LDL受容体も高脂血症改善薬の標的として期待されてきた。しかしながら、 LDL受容体とリガンドは脂質を含んだ複合体のため、結晶構造解析、NMR解析等にも適さず、薬剤開発に寄与する構造研究は困難を極めてきた。そこで、演者らは近年注目を集めているfluorescence resonance energy transfer(FRET)を用いてLDL受容体とリガンドの分子間相互作用を検討した。その結果、脂質と受容体との結合構造を明らかにする新たな知見を得たので紹介したい。 |

| 問合先 | |

| 第21回 静岡生命科学若手フォーラム特別セミナー | |

|---|---|

| 日 時 | 2007年9月20日(木)17:00-18:00 |

| 会 場 |

静岡大学大学会館一階研修室(生協トラベルセンター横) (静岡市駿河区大谷836,アクセス情報) |

| 演 者 |

群馬大学 大学院医学系研究科 器官機能生理学分野 下川 哲昭 博士 |

| 演 題 |

『受容体の膜輸送と分解を制御するCIN85の機能解析』

EGF受容体はリガンドとの結合後、二量体形成、自己リン酸化が引き起こされシグナルの伝達が開始する。その後エンドサイトーシスにより取り込まれエンドゾームを経てリソゾームでの分解やリサイクル過程に選別される。CIN85(Cbl-interacting protein of 85 kDa)はRING型のubiquitin ligaseとして機能するCblと相互作用を持つアダプター蛋白質として同定され、現在その発現や機能が相次いで報告されている。我々はCIN85が EGFの刺激後、EGF受容体の膜輸送、特にEndocytosisによるDown-regulationに関与していることを報告した。さらにこの分子の個体における生理的意義を明らかにする目的でCIN85ノックアウトマウスを作製した。本セミナーではCIN85欠損における表現型の解析結果を示し、膜輸送複合体分子としてのCIN85の機能について討論したい。 参考文献

|

| 問合先 | |

| 第155回 静岡ライフサイエンスセミナー | |

|---|---|

| 日 時 | 2007年9月19日(水)16:00-17:00 |

| 会 場 |

静岡大学理学部B棟213室 (静岡市駿河区大谷836,アクセス情報) |

| 演 者 |

独立行政法人 情報通信研究機構 未来ICT研究センター バイオICTグループ 大岩 和弘 博士 |

| 演 題 |

『タンパク質モータの構造と運動発生機構 −ダイニンの構造機能研究を中心に−』 タンパク質モータは、細胞の中に存在するナノメートルサイズのアクチュエータであり、生物の動きを作り出す「筋肉」や、プランクトン等のもつ「繊毛・鞭毛」の原動力として機能しています。これらは、生物共通のエネルギー源である化学物質、アデノシン3リン酸(ATP)の加水分解に伴うエネルギー変化を利用して、運動の軌道となるタンパク質フィラメントの上をリニアモータのように滑走します。生物界に普遍的に存在するタンパク質モータは3種類に大別できます:筋肉の収縮に関わるミオシン、鞭毛・繊毛の波打ち運動を作り出すダイニン、細胞内小器官の輸送を行なうキネシンです。これらのモータの運動軌道となるタンパク質フィラメントがアクチンや微小管です。タンパク質モータの運動機構解明の中心課題は、基質であるATPのタンパク質モータへの結合と加水分解が、如何にして運動や力の発生に繋がるのかを明らかにすることにあります。 私たちは、タンパク質モータの機能を最少要素を用いて試験管内で再構築して、これを解析する「in vitro 再構成実験系」と、一つのタンパク質モータ分子を捕捉して、その力学・酵素特性を計測する「単一分子計測手法」を主な研究ツールとして、タンパク質モータ、特にダイニンの力発生や運動の詳細を明らかにしてきました。単一のダイニン分子が微小管の上を8nmのステップ幅で連続的に運動できる能力を持つことなどを明らかにしています1。また、機能解析に加えて、単粒子解析2やクライオ電子線トモグラフィー3などの電子顕微鏡を用いた構造解析、x線小角散乱法・回折法による構造ダイナミクス解析を取り入れることで、ATP加水分解と共役したダイニン分子の大きな構造変化を明らかにしてきました2。ダイニンの力や運動の発生機構の解明に迫まろうとしています。 本セミナーでは、私たちが開発してきた単一分子計測技術と、これによって得られたタンパク質モータ、特にダイニンの運動発生機構に関する知見を紹介します。また、タンパク質モータを機能性材料として捉えて、その工学的応用を意識した領域融合的研究の成果4についても合わせて紹介します。

|

| 問合先 | |

|

第154回 静岡ライフサイエンスセミナー 第20回生命科学若手セミナー | |

|---|---|

| 日 時 | 2007年8月1日(水)17:00〜18:00 |

| 会 場 |

静岡大学理学部B棟212室 (静岡市駿河区大谷836,アクセス情報) |

| 演 者 1 |

静岡大学理学部生物学教室 鈴木雅一・尾串雄次・田中滋康 |

| 演 題 1 |

『無尾両生類のアクアポリンと環境適応』

両生類は水界から陸上へ進出した最初の脊椎動物である。多くの無尾両生類は腹側皮膚より水を吸収すると共に、膀胱に蓄えた尿から水を再吸収することにより水分を効率よく保持している。これらの組織での水移動は抗利尿ホルモンであるバソトシンにより促進する場合が知られており、tight junctionを持つ上皮組織を介した水移動のモデル系として古くから利用されてきた。私達は水チャネルタンパクであるアクアポリンに着目して、無尾両生類における水移動の分子機構を研究する過程で、腹側皮膚型、膀胱型、腎臓型の3種類のアクアポリンの存在を見いだした。本セミナーでは、これらのアクアポリンが無尾両生類の水代謝と環境適応にどの様に関わっているか紹介したい |

| 演 者 2 |

静岡大学理学部生物学教室 竹内浩昭・両角博人・小柳奈保子 |

| 演 題 2 |

『無尾両生類の腹部皮膚を介した水吸収と化学感覚』

無尾両生類は口からではなく皮膚から水分を吸収することが知られており、特に、砂漠など乾燥地に棲息するヒキガエルでは、腹部を水源に押しつけて水分吸収しようとする積極的な飲水行動が観察される。この飲水時、水源が塩類を含む高張液である場合、直ちに飲水行動を停止して逃避行動を示すことから、ヒキガエルの皮膚は体液の水分やミネラルの恒常性を保つだけでなく、塩類に対する化学検出器(化学感覚器)としても機能することがわかってきた。私達は、ヒキガエル腹部皮膚の化学感覚器(味覚器)としての機能に着目して解析し、塩味・酸味・苦味・甘味などの味覚情報が腹部皮膚と脊髄神経を介して脳に伝えられて飲水行動の制御に関わる可能性を見いだした。本セミナーでは行動実験の結果を中心に紹介する。 |

| 問合先 |

[主催: 静岡生命科学若手フォーラム ] |

| 第153回 静岡ライフサイエンスセミナー | |

|---|---|

| 日 時 | 2007年7月27日(金)14:30〜 |

| 会 場 |

静岡大学理学部B棟201室 (静岡市駿河区大谷836,アクセス情報) |

| 演 者 |

株式会社シャネル化粧品技術開発研究所 所長 安藤 信裕 先生 |

| 演 題 |

『化粧品科学―その科学的有用性について―』

内容は、化粧品の基礎から最近の動向、化粧品の科学まで幅広く、やさしく説明してくれます。 大学院講演のためお呼びしましたが、学部学生、教員の参加を歓迎いたします。 |

| 問合先 | |

| 第19回 静岡生命科学若手フォーラム特別セミナー | |

|---|---|

| 日 時 | 2007年7月13日(金)17:00〜18:00 |

| 会 場 |

静岡大学理学部B棟201室 (静岡市駿河区大谷836,アクセス情報) |

| 演 者 |

理化学研究所・植物科学研究センター・植物ゲノム機能研究チーム 吉積 毅 博士 |

| 演 題 |

『エンドリデュプリケーションを正に制御する因子の探索』

エンドリデュプリケーションは特殊な細胞周期の一つで、「細胞分裂を伴わないDNA複製」と定義され、様々な生物種において認められる。エンドリデュプリケーションにより核のDNA含量の倍数化が生じ、しばしば細胞の大型化も観察される。植物では、様々な器官を構成する細胞においてエンドリデュプリケーションが観察される。このことから、植物がエンドリデュプリケーションを用いることで細胞のサイズを制御していることが考えられる。しかし、エンドリデュプリケーションを制御する分子機構については、あまり知見が得られていない。 本研究チームでは、DNA含量が増大する変異株をアクチベーションタギングラインから単離するユニークなスクリーニング法を開発し、遺伝学的な解析を行っている。得られた変異株の多くは胚軸や子葉でDNA含量の増大が見られ、この増大と共に器官の大型化も観察された。これら変異株を increased level of polyploidy (ilp) と名付け、解析を行っている。 本セミナーでは、変異株の一つであるilp1-1Dについて行った詳細な解析を中心に報告したい。 |

| 問合先 | |

|

第152回 静岡ライフサイエンスセミナー 第18回 静岡生命科学若手フォーラム特別セミナー 第10回 静大理学部版ようこそ先輩 | |

|---|---|

| 日 時 | 2007年7月5日(木)17:40-18:40 (時刻変更) |

| 会 場 |

静岡大学理学部B棟212室 (静岡市駿河区大谷836,アクセス情報) |

| 演 者 |

大阪大学大学院生命機能研究科 個体機能学講座 発生遺伝学グループ 特任研究員 上原雅行 博士 |

| 演 題 |

『マウスの頭部形成におけるレチノイン酸濃度の制御機構』

活性型のビタミンAであるレチノイン酸(以下RA)は脊椎動物の形態形成に重要な働きをしており、正常な発生のためにはこの濃度が正しい時期と場所で適切に保たれていなければならない。古くからRAの欠乏および過剰が引き起こす発生異常については、奇形学・栄養学の分野で知られていたが、形態形成におけるRAの合成および代謝酵素の役割が分子レベルで明らかになってきたのはごく最近のことである。とりわけRAを不活性化する代謝経路は、我々によってレチノイン酸代謝酵素CYP26(A1, B1, C1)がクローニングされたことにより、ここ数年ようやく端緒についたばかりである。 現在までに我々はこの3つの酵素を基点とする独自の視点から、遺伝子変異マウス作製等の遺伝学的アプローチを駆使しながら、生体内におけるRA合成酵素によるRA合成とCYP26によるRAの代謝不活化のバランスの重要性を明らかにしている。 本セミナーでは、頭部形成におけるCYP26の役割、RA濃度や分布が頭部形成の局面でどのように制御されているのかについて、これまで演者が行ってきた研究結果を中心に紹介する。 <略歴> 2000年3月 静岡大学 理学部 生物地球環境科学科(田中滋康教授)卒業 2002年3月 奈良先端科学技術大学院大学 バイオサイエンス研究科修士課程修了 日本学術振興会特別研究員(DC)を経て、 2007年3月 大阪大学 医学系研究科 博士課程 修了(医学博士) <本研究における評価> ・国際発生生物学会 ベストポスター賞 受賞 (2005年) ・大阪大学 医学系研究科 博士課程優秀賞 受賞 (2007年) |

| 問合先 | |

| 第17回生命科学若手セミナー | |

|---|---|

| 日 時 | 2007年6月18日(水)16:00〜17:00 |

| 会 場 |

静岡大学遺伝子実験施設1階セミナー室 (静岡市駿河区大谷836,アクセス情報) |

| 演 者 1 |

静岡大学遺伝子実験施設 道羅英夫 先生 |

| 演 題 1 |

『静岡大学遺伝子実験施設の共同利用機器の紹介』

静岡大学遺伝子実験施設は遺伝子に関する研究と教育を支援するために、学内共同利用施設として、平成10年4月に設置された。現在では約30種の機器やソフトウェアを整備し、特にDNAシーケンサーやプロテインシーケンサー、共焦点走査型レーザー顕微鏡、飛行時間型質量分析装置(TOF-MS)等がよく利用されている。 今回のセミナーでは少し趣向を変えて、遺伝子実験施設に導入されている機器の紹介をしたい。例えばTOF-MSなどは研究分野に関わらず、タンパク質の網羅的解析を行うためには非常に有用なツールであり、共同研究に大いに役立っている。その研究内容については、2番目の演者の徳元先生にお話しいただくことになっています。 セミナー終了後は希望があれば遺伝子実験施設の機器を実際に見ていただく見学も行う予定ですので、この機会にぜひお越しください。 |

| 演 者 2 |

静岡大学理学部生物科学科 徳元俊伸 先生 |

| 演 題 2 |

『プロテアソームの活性調節機構の存在について』

プロテアソームはあえて説明する必要が無い程に有名になっている細胞内プロテアーゼであるが、ユビキチン経路のプロテアーゼであり、一般には(現在の教科書では)常に活性型で存在しているとされている。しかし、精製プロテアソームを2次元電気泳動で分離すればこの酵素複合体には多くの翻訳後修飾がなされ、また複数の因子群と結合していることが分かる。それにも関わらずプロテアソーム自体が活性調節を受けているという考え方は受け入れられずにいた。我々はプロテアソームのα4サブユニットの細胞周期依存的なリン酸化の変動(G2期でのリン酸化)、また、分子シャペロンの一種がプロテアソームと分裂期特異的に結合していることの発見を機に、プロテアソーム自体が活性調節を受けていることを提唱してきた。本セミナーでは最近行なったTOF-MS装置を用いたペプチドマスフィンガープリントによるプロテアソーム構成因子、結合因子の細胞周期依存的な変化の網羅的解析の結果を中心に、プロテアソームの活性調節に関する研究動向を紹介したい。また、さらなる解析のために必要となる実験装置についても議論したい。 |

| 問合先 |

[主催: 静岡生命科学若手フォーラム ] |

| 第16回 静岡生命科学若手フォーラム特別セミナー | |

|---|---|

| 日 時 | 2007年6月8日(金)17:00〜18:00 |

| 会 場 |

静岡大学農学部B棟201室 (静岡市駿河区大谷836,アクセス情報) |

| 演 者 |

筑波大学大学院生命環境科学研究科 溝口剛 先生 |

| 演 題 |

『植物の時計と形の制御』

生物における多くの生理応答が約24時間周期の内因性リズム(概日リズムまたはサーカディアンリズム)機構の制御を受けている。この制御系で中心的な役割を果たすものとして「概日時計」という概念が提案された。ショジョウバエ、アカパンカビ、マウス、シアノバクテリア、アラビドプシスを用いた分子遺伝学的研究により、その実体が徐々に明らかになりつつある。 植物では、概日時計が短期的な生理応答(葉の上下運動や遺伝子発現の日周性)ばかりではなく、長期的な生理応答(光周期依存型の花成制御、胚軸/葉柄長の制御)にも深く関わっていることが、ここ10年の分子遺伝学的研究により明らかにされてきた。我々は、概日時計が複数の異なる生理応答をどのような分子機構により制御しているのかを明らかにするため、「光周期依存型の花成制御過程」と「胚軸/葉柄長の制御過程」が変化したモデル植物アラビドプシスの変異体の解析を行っている。また、アラビドプシス研究で得られた知見の、モデル作物トマト(Micro-Tom)への応用を試みている。現在までに得られている知見を紹介し、「光周性花成」と「植物器官伸長制御」における概日時計の役割について考察する。 Mizoguchi et al. Developmental Cell 2002; Oda et al. Plant Physiol 2003; Oda et al. FEBS Lett 2004; Fujiwara et al. Plant Biotech 2005a,b,c; Mizoguchi et al. Plant Cell 2005; Mizoguchi et al. Int Rev Cytol 2006; Mizoguchi et al. Plant Biotech 2007; Tajima et al. Plant Biotech 2007; Niinuma et al. Plant Biotech 2007; Nakamichi et al. Plant Cell Physiol 2007 in press |

| 問合先 | |

| 第151回 静岡ライフサイエンスセミナー | |

|---|---|

| 日 時 | 2007年6月7日(木)17:15〜18:45 |

| 会 場 |

静岡大学理学部B棟203室 (静岡市駿河区大谷836,アクセス情報) |

| 演 者 |

日本福祉大学大学院 福祉経営・人間環境研究科 島村光治 先生 |

| 演 題 |

『味覚情報処理とミラクリン(試食付)』

演者は、酸っぱいものを甘く感じさせるミラクルフルーツ、甘さを感じさせなくするギムネマ等の味覚修飾植物の研究とそれらの応用法研究を実施してきた。身近であるにも関わらず意外と知られていない『味覚』について知っていただくため、参加者(先着30名)にミラクルフルーツとギムネマを試食していただき、その効果を確認していただくと同時に、味覚に関する話題と味覚教育成果に関して紹介する。 ミラクルフルーツ味覚修飾研究サイト(島村光治先生のHP)はこちら 前回(第106回LSS 04/11/20)の様子はこちら |

| 問合先 | |

| 第15回 静岡生命科学若手フォーラム特別セミナー | |

|---|---|

| 日 時 | 2007年5月24日(木)17:00〜18:00 |

| 会 場 |

静岡大学理学部B棟212室 (※場所が変更されました) (静岡市駿河区大谷836,アクセス情報) |

| 演 者 |

Cancer Research UK Frank Uhlmann 博士 |

| 演 題 |

『Mitotic chromosome condensation and segregation』

Mitotic chromosome structure depends on the chromosomal condensin complex. Without condensin, metaphase chromosomes remain undercondensed and lack structural stability. We have asked where along budding yeast chromosomes the condensin complex associates, and what we can learn from its binding pattern about the mechanism of chromosome condensation. Our results suggest that condensin, like its relative the cohesin complex, is loaded onto chromosomes by a loading factor, the Scc2/4 complex. Unlike cohesin, that moves away from its loading sites after the loading reaction, condensin remains at the loading sites. We discuss the implications of these patterns on mitotic chromosome structure. Furthermore, condensin is required during anaphase to promote sister chromatid resolution. In the absence of condensin, strong anaphase bridges and segregation defects are observed. How condensin promotes sister chromatid resolution is unknown. We have used the budding yeast rDNA as a model locus, whose segregation depends on condensin activity during anaphase. We show that anaphase bridges in a condensin mutant are resolved by ectopic expression of a foreign (Chlorella virus) but not endogenous yeast topoisomerase II (topo II). This suggests that catenation prevents sister rDNA segregation, and that yeast topo II is ineffective in decatenating the rDNA, and maybe other chromosomal regions, in the absence of condensin. Uhlmann博士はKim Nasmyth博士のラボでのポスドクを経て、現在Cancer Research UKでラボを主宰している新進気鋭の若手研究者です。2006年のEMBO Gold Medalも受賞されました。今回は、染色体の凝集のメカニズムに関するセミナーを行ってもらいます。 |

| 問合先 | |

| 第14回生命科学若手セミナー | |

|---|---|

| 日 時 | 2007年5月9日(水)17:30〜 |

| 会 場 |

静岡大学大学会館2階研修室(生協トラベルセンター横) (静岡市駿河区大谷836,アクセス情報) |

| 演 者 1 |

農学部応用生物化学科 茶山和敏 先生 |

| 演 題 1 |

『動脈硬化症って何? −免疫機能やホルモンとの関係−』

動脈硬化症って知っていますか? 最近問題になっているメタボリックシンドロームが進行すると、最終的には死につながるような深刻な病気になるのですが、罹患率がもっとも高いのが動脈硬化症で、心筋梗塞や脳血栓などの直接的な原因になる恐ろしい病気です。 私は昨年9月末までの一年間、アメリカのデューク大学で免疫に関する研究をしてきました。そこで、たまたま動脈硬化症と免疫細胞さらにはホルモンがどのように関係しているかについて調べることになり、動脈硬化症の発症に免疫機能、特に樹状細胞やホルモンが深く関与している可能性を示唆する結果を得ました。 本セミナーでは、私が留学したデューク大学の紹介も含めて、動脈硬化症とはどのような病気なのか、また免疫機能・ホルモンとの関係についてお話しします。最近お腹の脂肪が気になっているあなた、動脈硬化症予備軍かもしれませんよ。ぜひ聴きに来てください。 |

| 演 者 2 |

農学部共生バイオサイエンス学科 田上陽介 先生 |

| 演 題 2 |

『クローン作りは細菌におまかせ!−昆虫細胞内共生細菌の働き−』

一般的には、受精卵または体細胞の核を、核を取り除いた未受精卵に移植してクローンを作ります。しかし、昆虫にはこのクローン作りを助けてくれる細菌がいます。そのような細菌のなかでも代表的な細菌を《ボルバキア》といいます。このボルバキアには様々な系統があり、実に20%以上の昆虫種に感染しているといわれています。そして、ボルバキアは昆虫種によっては雄のみを選択的に殺したり、遺伝的な雄を雌にしたり、細胞質不和合を起こしたりと、クローン作りだけでなく様々な「悪さ」をしています。 本セミナーでは、タマゴバチにおけるボルバキアの影響に関するこれまで行ってきた生態研究とハモグリバエ、アザミウマや寄生蜂などの農業害虫や天敵を用いて行っている応用研究について紹介します。今後は、昆虫とボルバキアの相互作用メカニズムの解明にも取り組みたいと思っておりますので、助言や共同研究のお誘いを期待しています。 |

| 問合先 |

[主催: 静岡生命科学若手フォーラム ] |

| 第13回生命科学若手セミナー | |

|---|---|

| 日 時 | 2007年4月20日(金)17:00〜18:00 |

| 会 場 |

静岡大学農学部A棟537室(製図演習室) (静岡市駿河区大谷836,アクセス情報) |

| 演 者 |

東北大学名誉教授・アチックラボ代表 服部 勉 先生 |

| 演 題 |

『微生物、土、鉱物:新しい視点をもとめて』

微生物、土、鉱物の間にどんな関係があるのだろうか? ずっと以前は、「こんな面倒なことを考えないでおこう」、そう考えました。 しばらくして、「少々関係はありそうだが、まじめに考えている余裕がない・・・」と片付けました。 それが最近になって急に、「いや、これこそが、もっともホットな問題だ」、そう思うようになりました。 来聴のみなさんとの対話によって、この問題を深めることができたら、と願っています。 服部先生はこのたび、長年にわたる業績「土壌微生物とその生息環境に関する研究」により、平成19年度日本農学賞を受賞されました。 土壌、および土壌微生物に興味をお持ちの、多くの方の参加をお待ちしております。学部生も歓迎しております。 |

| 問合先 |

[主催: 静岡生命科学若手フォーラム ] |

| 野口基子教授 最終講義 (ポスター) | |

|---|---|

| 日 時 | 2007年3月17日(土)14:30-16:00 |

| 会 場 | 静岡大学理学部B棟202室 (静岡市大谷836,アクセス情報) |

| 演 者 |

静岡大学理学部生物科学科 教授 野口基子 先生 |

| 演 題 |

『40年分のありがとう ーマウス・テラトーマ・学生たちー』

静岡大学理学部において長年わたり教育研究に携わってこられた野口基子先生が,この春ご退職なされます つきましては,下記日程にて最終講義が行われますので,皆様ご都合をあわせてご参集ください。 ※なお、当日12時00分より野口研究室出身の方々による「野口先生ご退職記念シンポジウム」が同教室にて行われます。こちらにもぜひご参加ください。 |

| 問合先 |

生物学教室同窓会「玄針会」幹事 |

| 野口基子先生退職記念シンポジウム | |

|---|---|

| 日 時 | 2007年3月17日(土)12:00-16:00 |

| 会 場 | 静岡大学理学部B棟202室 (静岡市大谷836,アクセス情報) |

| プログラム |

12:00〜12:20 「テラトーマから初期発生、そして生殖細胞へ」 野崎 正美 (大阪大学微生物病研究所細胞機能分野) 12:20〜12:40 「免疫制御を司る細胞内シグナル制御分子群」 小林 隆志 (九州大学生体防御医学研究所個体機能制御学部門免疫制御分野) 12:40〜13:00 「クローズドコロニーマウスに内在する自然突然変異遺伝子の探索」 高林 秀次 (浜松医科大学医学部付属動物実験施設) 13:00〜13:10 休憩 13:10〜13:30 「ヒトES(万能)細胞を用いた遺伝子加工基盤技術の開発」 川瀬 栄八郎 (京都大学再生医学研究所発生分化研究分野) 13:30〜13:50 「ミッドカイン受容体としてのニューログリカンCの役割」 市原 啓子 (愛知学院大学心身科学部) 13:50〜14:10 「野口先生の残された足跡と次世代への継承」 佐藤 正宏 (鹿児島大学フロンティアサイエンス研究推進センター) 14:10〜14:30 休憩 14:30〜16:00 野口基子先生最終講義 |

| 問合先 |

世話人:佐藤正宏(鹿大)、野崎正美(阪大)、小池亨(静大) |

| 谷本光敏教授 最終講義 | |

|---|---|

| 日 時 | 2007年3月16日(金)13:30- |

| 会 場 | 静岡大学理学部B棟202室 (静岡市大谷836,アクセス情報) |

| 演 者 |

静岡大学理学部化学科 教授,機器分析センター長 谷本光敏 先生 |

| 演 題 |

『分子の構造 〜安定分子から不安定分子へ〜』

|

| 問合先 |

|

| 天岸祥光学長 最終講義 | |

|---|---|

| 日 時 | 2007年3月6日(火)15:00-17:00 |

| 会 場 |

静岡大学共通教育A棟301教室 静岡大学情報学部大会議室 (静岡市大谷836,浜松市城北3-5-1 アクセス情報) |

| 演 者 | 静岡大学 学長 天岸祥光 先生 |

| 演 題 |

『静岡大学36年の星霜』 1)プラズマ物理学に魅せられて 2)科学時代に生きて 3)国立大学法人化を経験して 3月末をもって退職されます天岸祥光先生は、教養部を振り出しに理学部を経て2003年(平成15年)4月に学長に就任され、法人化前後の激動の4年間を本学の舵取り役を担ってこられました。その間、教育・研究のみならず、部局および全学の運営に携わってこられました。 長年に亘るご経験を基にした将来の静岡大学の進む方向への示唆を伺う機会として、以下の日程で最終講義を企画させていただきました。学年末の慌ただしい時期ではありますが、万障お繰り合わせいただき、ご聴講くださるようお願いいたします。 |

| 問合先 |

静岡大学副学長

(054-238-4450) 静岡大学総務部総務・企画チーム (054-238-4321) |

|

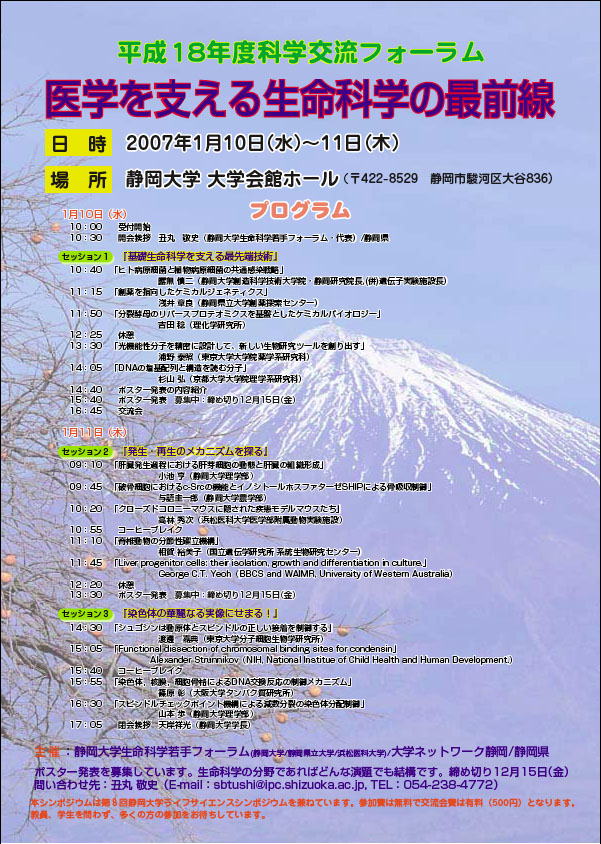

第8回 静岡大学ライフサイエンスシンポジウム (平成18年度科学交流フォーラム) <医学を支える生命科学の最前線> | |

|---|---|

| 日 時 | 2007年1月10日(水)-11(木) |

| 会 場 | 静岡大学大学会館ホール (静岡市駿河区大谷836,アクセス情報) |

| ポスター |

|

| 問合先 |

主 催 : 静岡大学生命科学若手フォーラム(静岡大学・静岡県立大学・浜松医科大学) /平成18年度大学ネットワーク静岡/静岡県 世話人: 静岡大学 |

| 第150回 静岡ライフサイエンスセミナー | |

|---|---|

| 日 時 | 2007年1月9日(火)16:00〜17:00 |

| 会 場 |

静岡大学理学部A棟325化学科会議室 (静岡市駿河区大谷836,アクセス情報) |

| 演 者 |

NIH, National Institue of Child Health and Human Development Alexander V. Strunnikov 博士 |

| 演 題 |

『出芽酵母を用いた染色体の構造制御機構』

|

| 問合先 | Tel 054-238-4762 |

| 第149回 静岡ライフサイエンスセミナー | |

|---|---|

| 日 時 | 2007年1月9日(火)12:30〜13:30 |

| 会 場 |

静岡大学理学部A棟A529生物科学科セミナー室 (静岡市駿河区大谷836,アクセス情報) |

| 演 者 |

BBCS and WAIMR, University of Western Australia George C.T. Yeoh 博士 |

| 演 題 |

『Liver progenitor cells: their isolation, growth and differentiation in culture』 |

| 問合先 | Tel 054-238-4314 |