脳神経外科人材育成プログラム2024

はじめに

脳神経外科診療の対象は、国民病とも言える脳卒中(脳血管性障害)や脳神経外傷などの救急疾患、脳腫瘍に加え、てんかん・パーキンソン病・三叉神経痛・顔面けいれん等の機能的疾患、小児疾患、脊髄・脊椎・末梢神経疾患などです。脳神経外科専門医の使命は、これらの予防や診断、救急治療、手術および非手術的治療、あるいはリハビリテーションにおいて、総合的かつ専門的知識と診療技術を持ち、必要に応じて他の専門医への転送判断も的確に行うことで、国民の健康・福祉の増進に貢献することです。

脳神経外科専門研修では、初期臨床研修後に専門研修プログラム(以下「プログラム」という)に所属し4年以上の定められた研修により、脳神経外科領域の病気すべてに対して、予防や診断、手術的治療および非手術的治療、リハビリテーションあるいは救急医療における総合的かつ専門的知識と診療技能を、獲得します。

本文は杏林大学医学部脳神経外科専門研修プログラムの概要を示すものです。

※専門医認定要件については、日本脳神経外科学会

専門医認定制度内規(令和3年5月17日改正)を確認してください。

プログラムの特徴や固有の教育方針・実績等

当施設の特徴は、三多摩地域唯一の大学病院として、脳腫瘍の集学的治療や、脳卒中、外傷等の救急診療を中心に研究、教育を行いつつ脳神経外科領域全般に渡り総合的かつ専門的知識と診療技術を獲得できるプログラムとなっております。

問合せ先:杏林大学医学部脳神経外科 小林

啓一

(1)

習得すべき知識・技能・学術活動

1.国民病とも言える脳卒中や頭部外傷などの救急疾患、また、脳腫瘍に加え、てんかんやパーキンソン病、三叉神経痛や顔面けいれん、小児奇形、脊髄、脊椎、末梢神経などの病気の予防から診断治療に至る、総合的かつ専門的知識を研修カリキュラムに基づいて習得します。

2.

上記の幅広い疾患に対して、的確な検査を行い、正確な診断を得て、手術を含めた適切な治療を自ら行うとともに、必要に応じ他の専門医への転送の判断も的確に行える能力を研修カリキュラムに基づいて養います。

3.

経験すべき疾患・病態および要求レベルは研修マニュアルで規定されています。管理経験症例数、手術症例数については最低経験数が規定されています。

4.

脳神経外科の幅広い領域について、日々の症例、カンファレンスなどで学ぶ以外に、文献からの自己学習、生涯教育講習の受講、定期的な研究会、学会への参加などを通じて、常に最新の知識を吸収するとともに、基礎的研究や臨床研究に積極的に関与し、さらに自らも積極的に学会発表、論文発表を行い脳神経外科学の発展に寄与しなければなりません。専門医研修期間中に筆頭演者としての学会(全国規模学会)発表2回以上、筆頭著者として査読付論文採択受理1編以上(和文英文を問わない)が必要です。

5.

脳神経外科専門領域の知識、技能に限らず、医師としての基本的診療能力を研修カリキュラムに基づいて獲得する必要があります。院内・院外で開催される講習会などの受講により常に医療安全、院内感染対策、医療倫理、保険診療に関する最新の知識を習得し、日常診療において医療倫理的、社会的に正しい行いを行うように努めます。

(2)

専門研修プログラムの概略

1.プログラムは、単一の専門研修基幹施設(以下「基幹施設」という)と複数の専門研修連携施設(以下「連携施設」という)によって構成され、必要に応じて関連施設(複数可)が加わります。なお専門研修は、基幹施設及び連携施設において完遂されることを原則とし、関連施設はあくまでも補完的なものです。

当プログラムの構成は以下の施設からなります。

基幹施設:杏林大学医学部脳神経外科

| 派遣施設 (連携および関連施設) ※青字は連携施設 |

小山記念病院、公立阿伎留医療センター、関東中央病院、 |

|---|

2.基幹施設における専門研修指導医に認定された脳神経外科部門長、診療責任者ないしはこれに準ずる者が専門研修プログラム統括責任者(以下「統括責任者」という)としてプログラムを統括します。当プログラムでは塩川

芳昭です。

| 設備 | 基幹施設 | 基幹+連携施設 |

| SPECT | 〇 | 〇 |

| PET | 〇 | 〇 |

| ナビゲーション | 〇 | 〇 |

| 電気生理学的モニタリング | 〇 | 〇 |

| 神経内視鏡 | 〇 | 〇 |

| 定位脳手術装置 | 〇 | 〇 |

| 放射線治療装置 | 〇 | 〇 |

| その他特殊装置 | ✕ | ✕ |

(1) SPECT / PET等核医学検査機器、術中ナビゲーション、電気生理学的モニタリング、内視鏡、定位装置、放射線治療装置等を有する。

(2)

以下の学会より円滑で充分な研修支援が得られています。

ア

脳腫瘍関連学会合同(日本脳腫瘍学会、日本脳腫瘍病理学会、日本間脳下垂体腫瘍学会、日本脳腫瘍の外科学会)

イ

日本脳卒中の外科学会

ウ

日本脳神経血管内治療学会

エ

日本脊髄外科学会

オ

日本神経内視鏡学会

カ

日本脳神経外傷学会

(3)

基幹施設と連携施設の合計で原則として以下の手術症例数を有する。

ア

年間500例以上(昨年手術実数:1084)

イ

腫瘍(開頭、経鼻、定位生検を含む)50例以上(昨年手術実数:145)

ウ

血管障害(開頭術、血管内手術を含む)100例以上(昨年手術実数:699)

エ

頭部外傷の開頭術(穿頭術を除く)20例以上(昨年手術実数:32)

4.各施設における専攻医の数は、指導医1名につき同時に2名までです。

5.研修の年次進行、各施設での研修目的を例示しています。

6.プログラム内での専攻医のローテーションが無理なく行えるように地域性に配慮し、基幹施設を中心とした地域でのプログラム構成を原則とし、遠隔地を含む場合は理由を記載します。

7.統括責任者および連携施設指導管理責任者より構成される研修プログラム管理委員会を基幹施設に設置し、プログラム全般の管理運営と研修プログラムの継続的改良にあたります。

上記の後期研修において、脳神経外科専門認定制度で規定された診療経験を獲得することが可能である。脳神経外科専門医取得後(卒後7年目)に、所定の臨床経験を経て脳卒中専門医、脳血管内治療専門医、脊髄外科専門医などの受験資格を得る事が出来る。

(2)

基幹施設(杏林大学医学部付属病院)

専攻医教育の中核をなし、連携施設における研修補完を得て、専攻医の到達目標を達成させます。専攻医は基幹施設には最低6か月の在籍が義務付けられています。

基幹施設は特定機能病院または以下の条件を満たす施設です。

1.(1)

年間手術症例数(定位放射線治療を除く)が300例以上。(昨年手術数:408)

(2)

1名の統括責任者と統括責任者を除く4名以上の専門研修指導医をおく。

(指導医9名:2023年4月1日現在)

(3)

他診療科とのカンファレンスを定期的に開催する。

(4)

臨床研修指定病院であり、倫理委員会を有する。

2.他のプログラムへの参加は、関連施設としてのみ認められており、連携施設として参加

はしません。

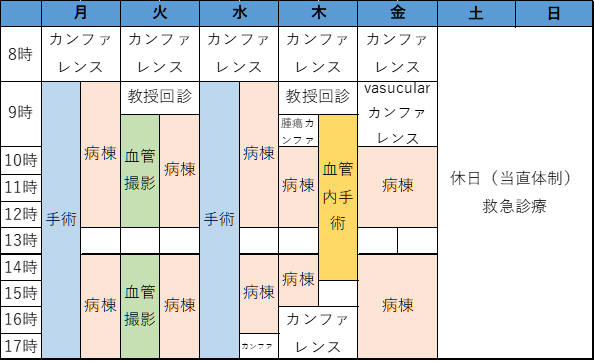

A. 週間スケジュール

教育スタッフとその専門分野を示す。

| 氏名 | 職位 | 専門領域 |

|---|---|---|

| 中冨 浩文 | 教授・診療科長 | 血管障害、良性脳腫瘍、頭蓋底手術 |

| 永根 基雄 | 教授 | 悪性脳腫瘍、化学療法 |

| 野口 明男 | 准教授 | 血管障害、良性脳腫瘍、頭蓋底手術、頭痛、認知症 |

| 丸山 啓介 | 准教授 | 脳血管障害、良性脳腫瘍、神経内視鏡手術、 定位放射線治療、臨床統計学 |

| 小林 啓一 | 講師 | 悪性脳腫瘍、定位放射線治療、臨床試験、集学的治療 |

| 齊藤 邦昭 | 講師 | 悪性脳腫瘍、覚醒下手術、集学的治療、神経内視鏡手術 |

| 藤井 照子 | 助教 | 脳卒中、虚血性脳血管障害の治療、血管内治療害 |

| 岡田 啓 | 助教 | 脳神経外科全般、血管障害、血管内治療 |

| 佐々木 重嘉 | 助教 | 脳神経外科全般、悪性脳腫瘍、覚醒下手術、集学的治療 |

| 久ヶ澤 一葉 | 助教 | 脳神経外科全般、悪性脳腫瘍、高次脳機能 |

| 小野田 凌 | 助教 | 脳神経外科全般 |

C.カンファレンス・院内講習会

| カンファレンス名 | 頻度 |

| リハビリ、MSWカンファレンス | 週1回水曜日 |

| Deathカンファレンス | 週1回水曜日 |

| 病理カンファレンス | 不定期:3か月に1回 |

| 医療安全講習会 | 数種類を1か月に1回 |

| 感染対策講習会 | 6か月に1回 |

| リサーチカンファレンス | 1か月に1回 |

| 良い画像を作るための神経放射線カンファレンス | 不定期 |

| vascularカンファレンス | 週1回金曜日 |

| モニタリングを生かす会 | 不定期 |

(3) 連携施設(施設名は前述)

基幹施設による研修を補完します。

1.1名の指導管理責任者(専門研修指導医に認定された診療科長ないしはこれに準ずる者)と2名以上の専門研修指導医をおいています。ただし、指導管理責任者と指導医の兼務は可です。症例検討会を開催し、指導管理責任者は当該施設での指導体制、内容、評価に関し責任を持ちます。指導管理責任者、専門研修指導医からなる連携施設研修管理委員会を設置し、専攻医の教育、指導、評価を行うとともに、指導者間で情報を共有し施設内での改善に努めます。

2.他の研修プログラムへの参加は関連施設としてのみ認められ、原則として複数の研修プログラムに連携施設として参加することはできません。

3.連携施設は年次報告を義務付けられ、問題点については改善勧告が行われます。

(4) 関連施設(施設名は前述)

1.統括責任者が、基幹施設および連携施設だけでは特定の研修が不十分と判断した場合、或いは地域医療の不足部分を補完するためにその責任において指定します。

2.関連施設での研修は原則として通算1年を超えないものとします。

3.原則として2名以上の専門研修指導医をおいています。

(5)

研修の休止・プログラム移動

疾病、出産、留学、地域診療専念などの理由により、専門研修は専攻医・統括責任者の判断により休止・中断は可能です。中断・休止期間は研修期間から原則として除かれます。研修期間4年間のうち脳神経外科臨床専従期間が3年以上必要であり、神経内科学、神経放射線学、神経病理学、神経生理学、神経解剖学、神経生化学、神経薬理学、一般外科学、麻酔学等の関連学科での研修や基礎研究・留学は1年を限度に専門研修期間として日本脳神経外科学会

専門医認定委員会により認めることができます。

プログラム間の移動も専攻医、統括責任者の合意の上、日本脳神経外科学会

専門医認定委員会により認めることが可能です。

(6)

プログラムの管理体制

1.

プログラム責任者(基幹施設長)、連携施設長から構成される研修プログラム管理委員会を設け、プログラムの管理運営にあたります。研修プログラム管理委員会は専攻医の専門研修について随時管理し、達成内容に応じた適切な施設間の異動を図ります。また、各研修施設における指導体制、内容が適切かどうか検討を行い、指導者、専攻医の意見をもとに継続的にプログラム改善を行います。また、基幹施設及び各連携施設においては施設長、指導医から構成される連携施設研修管理委員会を設置し施設での研修について管理運営を行います。

2.

専攻医は研修プログラム、指導医についての意見を研修管理プログラムに申し出ることができます。研修終了時には総括的意見を提出しプログラムの改善に寄与します。研修プログラム管理委員会は専攻医から得られた意見について検討し、システム改善に活用していきます。

3.

プログラム責任者は専攻医の良好な勤務環境が維持されるように配慮しています。労働環境、勤務時間、待遇などについて専攻医よりの直接ヒアリングを行い、良好な労働環境が得られていることを確認します。

(7) その他

当科の研修に関する質問・要望がありましたら下記の臨床研修担当責任者に御連絡ください。

臨床研修担当責任者

kyorinn@ksot.kyorin-u.ac.jp

医局長 小林 啓一 研修担当 岡田 啓、佐々木 重嘉