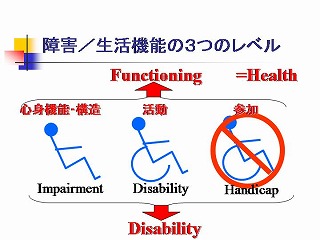

ICFは、ICIDH(国際障害分類)の改訂版ですが、単なる改訂版ではなく、対象範囲も大きく異なる全く新しいものといっても過言ではありません。ICIDHは「障害」の分類であり、時には「障害者」の分類とも誤解されてしまうようなものでした。一方、ICFは「機能や健康」の分類であり、「障害」はその否定的な側面として位置づけられています。

ICFは、ICIDH(国際障害分類)の改訂版ですが、単なる改訂版ではなく、対象範囲も大きく異なる全く新しいものといっても過言ではありません。ICIDHは「障害」の分類であり、時には「障害者」の分類とも誤解されてしまうようなものでした。一方、ICFは「機能や健康」の分類であり、「障害」はその否定的な側面として位置づけられています。

WHOのICF国際生活機能分類について説明する資料です。

自立・就労支援に対して、具体的にどのような「違い」を生み出すか、ということに絞ってまとめました。

ICFは、ICIDH(国際障害分類)の改訂版ですが、単なる改訂版ではなく、対象範囲も大きく異なる全く新しいものといっても過言ではありません。ICIDHは「障害」の分類であり、時には「障害者」の分類とも誤解されてしまうようなものでした。一方、ICFは「機能や健康」の分類であり、「障害」はその否定的な側面として位置づけられています。

ICFは、ICIDH(国際障害分類)の改訂版ですが、単なる改訂版ではなく、対象範囲も大きく異なる全く新しいものといっても過言ではありません。ICIDHは「障害」の分類であり、時には「障害者」の分類とも誤解されてしまうようなものでした。一方、ICFは「機能や健康」の分類であり、「障害」はその否定的な側面として位置づけられています。

ICIDHの原語での正式名称は「機能障害、能力障害、社会的不利の国際分類」でしたが、日本語ではこれを包括的に「国際障害分類」と呼んできました。今回のICFでも、「機能障害、能力障害、社会的不利」をまとめて「障害」と呼ぶことにしています。

ICIDHの原語での正式名称は「機能障害、能力障害、社会的不利の国際分類」でしたが、日本語ではこれを包括的に「国際障害分類」と呼んできました。今回のICFでも、「機能障害、能力障害、社会的不利」をまとめて「障害」と呼ぶことにしています。

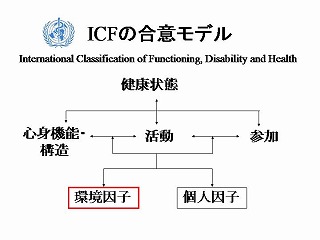

そして、新たに「Functioning」と「Health」というより普遍的な枠組みに置き換えたのです。いったいどこが普遍的かというと、分類対象が、心身機能・構造でいえば、生理的・心理的機能、解剖的構造の分類になっていて、これは、障害とは関係なく、一般の生理学、心理学、解剖学の教科書に載っているような用語の分類になっていることです。活動や参加にしても同様で、人間が普段の生活や人生において行ったり、関与したりしているあらゆることを分類しているのです。

それで「障害」とは何かというと、これらの機能が低下していることをいうという、発想の転換を行っています。

つまり、ICFの大きなねらいは、「障害」という言葉にこびりついた様々なレッテルや偏見、しがらみなどをふりはらい、全く新しい観点から、「障害」をありのままに語れるようにすることにあります。ICFでは、いわゆる「障害者」だけでなく、高齢者、妊婦、病気の人、虚弱の人などの生活上の様々な問題を語れます。また、トム・クルーズもそうだという「失読症」のこと、大学教授や研究者に少なくないという(^_^;)「アスペルガー障害」や「注意欠陥多動性障害」のことなども語れるのです。

つまり、ICFの大きなねらいは、「障害」という言葉にこびりついた様々なレッテルや偏見、しがらみなどをふりはらい、全く新しい観点から、「障害」をありのままに語れるようにすることにあります。ICFでは、いわゆる「障害者」だけでなく、高齢者、妊婦、病気の人、虚弱の人などの生活上の様々な問題を語れます。また、トム・クルーズもそうだという「失読症」のこと、大学教授や研究者に少なくないという(^_^;)「アスペルガー障害」や「注意欠陥多動性障害」のことなども語れるのです。

これまでは、誰が障害者か、という障害者認定の問題と、ありのままの事実の問題が混同されたり、医学関係者と人権運動家の観点の違い、あるいは、国や地域の規範の違いにより、「障害」をめぐっては、バベルの塔のような事態が起こっていました。ICFでは、本来は、誰もが関係する問題をちゃんと語れるようにすることが大きなねらいとしています。

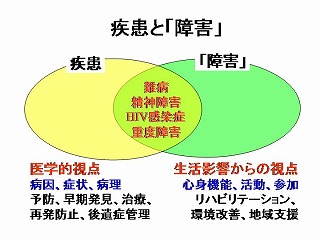

ICFには、非常に有名なお兄さんがいます。それは、150年の歴史をもつ国際疾病分類(ICD-10)です。今回、ICFはWHO国際分類ファミリーの主要分類として、ICDと対等の補完的な分類として位置づけられました。それは、現代の健康問題は、もはや疾病や死亡だけを扱っていて十分ということはなく、同じ疾病の中でも症状の違い、また、生活や社会参加への影響などを問題とすることが不可欠となっているからです。

ICFには、非常に有名なお兄さんがいます。それは、150年の歴史をもつ国際疾病分類(ICD-10)です。今回、ICFはWHO国際分類ファミリーの主要分類として、ICDと対等の補完的な分類として位置づけられました。それは、現代の健康問題は、もはや疾病や死亡だけを扱っていて十分ということはなく、同じ疾病の中でも症状の違い、また、生活や社会参加への影響などを問題とすることが不可欠となっているからです。

例えば、平均寿命は長いけれど寝たきりの高齢者が多いのでは問題であるとか、うつ病により退職者が大きくなってしまっているのは問題というようなことです。これは、日本一国だけで考えていると単に医療に付随する問題のように思えますが、国際的に比較すると、同じように高齢化が進んでいるが寝たきりがいない国があったり、うつ病後の復職率の高い国低い国があったりして、これ自体を問題とすることが重要であることがわかります。

疾患と障害の観点が違うことについては、難病の例を引くと、難病には100種類以上ありますが、これを障害の観点からみると、機能障害や活動制限には複数の疾患で共通点がある場合があることがわかります。このように観点を変えれば、従来の障害者対策や支援機器を応用したりなど、対策も変わってくるのです。

疾患と障害の観点が違うことについては、難病の例を引くと、難病には100種類以上ありますが、これを障害の観点からみると、機能障害や活動制限には複数の疾患で共通点がある場合があることがわかります。このように観点を変えれば、従来の障害者対策や支援機器を応用したりなど、対策も変わってくるのです。

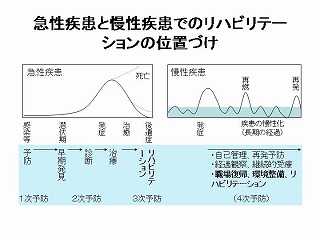

また、従来、障害は、疾患の治療が終わった後の後遺症のことをいうという考え方もありましたが、それは、疾患が急性疾患だった時代の遺物と考えるべきです。現代では、多くの疾患が慢性疾患となっており、病気の治療と続けながら、症状の管理や生活上の支援を行っていくことが不可欠になっています。

また、従来、障害は、疾患の治療が終わった後の後遺症のことをいうという考え方もありましたが、それは、疾患が急性疾患だった時代の遺物と考えるべきです。現代では、多くの疾患が慢性疾患となっており、病気の治療と続けながら、症状の管理や生活上の支援を行っていくことが不可欠になっています。

つまり、疾患と障害は、同じケースをみる場合の観点の違いであって、時系列的なものではないのです。

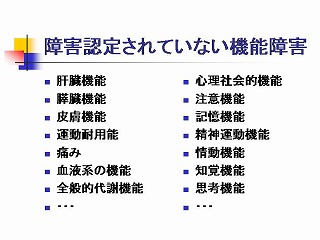

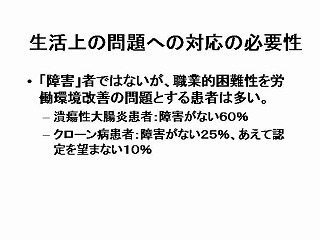

いまだに、障害といえば車いすや全盲というステレオタイプがありますが、ICFでは、わが国で障害認定されている範囲を越えて、様々な機能障害を想定しています。これらは、単に生理的・心理的機能のリストから自動的にでてくるものにすぎず、別に、わが国でこれらを追加で障害認定すべきというものではありません。しかし、よく考えてみると、これらの機能障害もまた、実際の生活上に大きな影響を及ぼしうるものです。障害認定の可否に関わらず、このような問題への社会的サポートが必要な場合も多いのです。

いまだに、障害といえば車いすや全盲というステレオタイプがありますが、ICFでは、わが国で障害認定されている範囲を越えて、様々な機能障害を想定しています。これらは、単に生理的・心理的機能のリストから自動的にでてくるものにすぎず、別に、わが国でこれらを追加で障害認定すべきというものではありません。しかし、よく考えてみると、これらの機能障害もまた、実際の生活上に大きな影響を及ぼしうるものです。障害認定の可否に関わらず、このような問題への社会的サポートが必要な場合も多いのです。

例えば、潰瘍性大腸炎やクローン病の人たちには、自分には「障害」がないという人が多くいますが、一方で、履歴書に病名を書くと採用されない、仕事で無理をすると再発する、などという職業的な問題があります。ICFでは、実際に「障害」と呼ぶかどうかは別として、このような職業上の問題そのものを、「障害」と捉えなおして把握できます。

例えば、潰瘍性大腸炎やクローン病の人たちには、自分には「障害」がないという人が多くいますが、一方で、履歴書に病名を書くと採用されない、仕事で無理をすると再発する、などという職業的な問題があります。ICFでは、実際に「障害」と呼ぶかどうかは別として、このような職業上の問題そのものを、「障害」と捉えなおして把握できます。

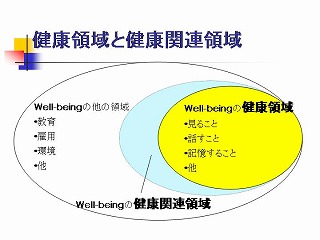

ICFはWHO(世界保健機構)が作ったものなので、基本的には健康問題に対象範囲を限定しています。つまり、生活上の問題や人生への関与の問題といっても、性差別や人種差別などの問題に直接扱うことはありません。しかし、WHOによる健康の定義「身体的、精神的、社会的なwell-being」に従って、健康関連領域として、雇用や教育などの療育の問題の一部も対象範囲とします。

ICFはWHO(世界保健機構)が作ったものなので、基本的には健康問題に対象範囲を限定しています。つまり、生活上の問題や人生への関与の問題といっても、性差別や人種差別などの問題に直接扱うことはありません。しかし、WHOによる健康の定義「身体的、精神的、社会的なwell-being」に従って、健康関連領域として、雇用や教育などの療育の問題の一部も対象範囲とします。

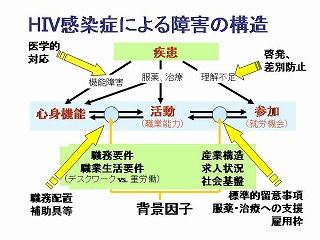

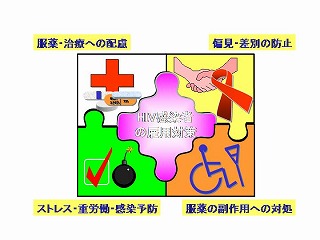

例えば、HIV感染症の職業的問題についてもICFを使って検討できます。

例えば、HIV感染症の職業的問題についてもICFを使って検討できます。

ICFの枠組みを使うことによって、医療的支援を超えて、実際の職業問題に対応した支援の検討ができます。

ICFの枠組みを使うことによって、医療的支援を超えて、実際の職業問題に対応した支援の検討ができます。

しばらく、私の専門領域である職業問題を素材にして説明します。

しばらく、私の専門領域である職業問題を素材にして説明します。

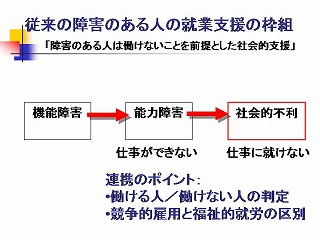

ICIDHで職業問題を捉えると、一般的には、機能障害があって、仕事上に問題があって、仕事に就けない、という枠組みで全ての問題が捉えられがちです。実際、今でも、就労可能性の判定や、職業上の問題がある人への支援制度(福祉と雇用の連携を含む)などは基本的にこの枠組みに従っています。

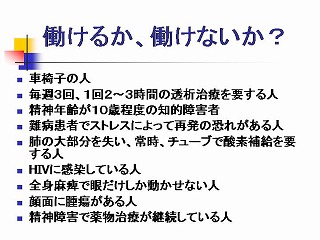

しかし、実際問題としては、ある障害があって仕事に就けるか就けないかということは、一概には言えないのです。機能障害と就労可能性は実はあまり関係がありません。右の様々な例では、仕事に就けない人もいますが、一方で同じ機能障害程度の人で問題なく仕事に就いている人もいるのです。

しかし、実際問題としては、ある障害があって仕事に就けるか就けないかということは、一概には言えないのです。機能障害と就労可能性は実はあまり関係がありません。右の様々な例では、仕事に就けない人もいますが、一方で同じ機能障害程度の人で問題なく仕事に就いている人もいるのです。

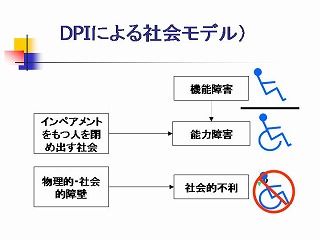

このことは、ICIDHに対して世界最大の障害者団体である障害者インターナショナル(DPI)が提起した反対によく表現されています。つまり、障害とは、機能障害とは関係なく、社会的なバリアによって生じるというのです。これは、障害の「社会モデル」の考え方です。これに対して、ICIDHは障害の「医学モデル」の代表です。

このことは、ICIDHに対して世界最大の障害者団体である障害者インターナショナル(DPI)が提起した反対によく表現されています。つまり、障害とは、機能障害とは関係なく、社会的なバリアによって生じるというのです。これは、障害の「社会モデル」の考え方です。これに対して、ICIDHは障害の「医学モデル」の代表です。

現代では、DPIの提起したような問題は、もはや常識となっています。例えば、知的障害がある人の職業上の問題をみてみましょう。10年ほど前では、知的障害は最も職業上の問題の大きな障害でした。それは、知的機能に障害があると、職業上のありとあらゆる問題を引き起こしうるからです。

現代では、DPIの提起したような問題は、もはや常識となっています。例えば、知的障害がある人の職業上の問題をみてみましょう。10年ほど前では、知的障害は最も職業上の問題の大きな障害でした。それは、知的機能に障害があると、職業上のありとあらゆる問題を引き起こしうるからです。

しかし、今では、職場内、あるいは地域での支援技術や環境整備によって、それらの問題は大きく改善できることがわかってきています。ジョブコーチなどの専門職が体系的にこれらの環境整備を実施し、職場内にナチュラルサポートを作り出す支援まで行うようになっています。

しかし、今では、職場内、あるいは地域での支援技術や環境整備によって、それらの問題は大きく改善できることがわかってきています。ジョブコーチなどの専門職が体系的にこれらの環境整備を実施し、職場内にナチュラルサポートを作り出す支援まで行うようになっています。

つまり、ICFのいう医学モデルと社会モデルの統合は新しくて難しい理念ではなく、現場では既に当たり前となっている実践的なモデルといえます。

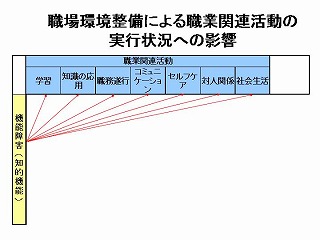

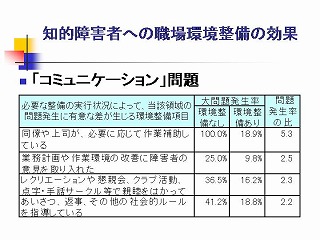

実際、障害者職業総合センターの調査でも、適切な環境整備によって、障害のある人の職業上の問題は大きく(時には10倍以上)変化することがわかっています。

実際、障害者職業総合センターの調査でも、適切な環境整備によって、障害のある人の職業上の問題は大きく(時には10倍以上)変化することがわかっています。

知的障害のある人に「コミュニケーション」の問題があるという場合、本人側への訓練を行うよりも、職場の人がその本人のことをよく理解し一緒に仕事のことを考えるように職場側に働きかける方が、はるかに問題解決にはつながる、ということも多くあるはずです。

知的障害のある人に「コミュニケーション」の問題があるという場合、本人側への訓練を行うよりも、職場の人がその本人のことをよく理解し一緒に仕事のことを考えるように職場側に働きかける方が、はるかに問題解決にはつながる、ということも多くあるはずです。

いまだに、わが国でも、障害について、医学モデルと社会モデルの基本的な観点の違いと思われる議論が多くあります。

いまだに、わが国でも、障害について、医学モデルと社会モデルの基本的な観点の違いと思われる議論が多くあります。

しかし、ICFはすでにこの両者を統合した相互作用モデルを提供しています。

しかし、ICFはすでにこの両者を統合した相互作用モデルを提供しています。

医学モデルと社会モデルの統合のかぎを握るのが、新しく導入された「環境因子」です。ICFでは、健康増進上の環境的危険因子(自然環境等を含む)の分類まで想定して広い役割を期待されていますが、当初の問題意識はもっと限定されたものでした。ICFの開発の際の「環境因子」タスクフォースの議長は障害者インターナショナル(DPI)の議長であったことでも明らかなように、「環境因子」の導入の意図は医学モデルと社会モデルの統合でした。

医学モデルと社会モデルの統合のかぎを握るのが、新しく導入された「環境因子」です。ICFでは、健康増進上の環境的危険因子(自然環境等を含む)の分類まで想定して広い役割を期待されていますが、当初の問題意識はもっと限定されたものでした。ICFの開発の際の「環境因子」タスクフォースの議長は障害者インターナショナル(DPI)の議長であったことでも明らかなように、「環境因子」の導入の意図は医学モデルと社会モデルの統合でした。

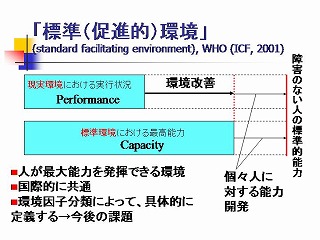

ICFでは活動を「実行状況」と「能力」の2つに分けます。これは、ICFには明確に書いてあるものの、具体的な内容がいまだに不明確な概念です。「しているADL」と「できるADL」の区別とも言えますが、それ以上の内容も含んでいます。つまり、「能力」とは人が最大に能力を発揮できる環境(「標準環境」)で測定されたものであり、「実行状況」がそれ以下であれば環境に問題があるのだから、環境を変える必要がある、という含意です。これこそ「社会モデル」の主張の具体的な統合に他なりません。

ICFでは活動を「実行状況」と「能力」の2つに分けます。これは、ICFには明確に書いてあるものの、具体的な内容がいまだに不明確な概念です。「しているADL」と「できるADL」の区別とも言えますが、それ以上の内容も含んでいます。つまり、「能力」とは人が最大に能力を発揮できる環境(「標準環境」)で測定されたものであり、「実行状況」がそれ以下であれば環境に問題があるのだから、環境を変える必要がある、という含意です。これこそ「社会モデル」の主張の具体的な統合に他なりません。

しかし、現在は、むしろ、ADLなどの国際比較のために、環境条件を一定にして能力を測定する必要がある、ということに問題が矮小化され、「標準環境」とは単にテスト環境のことだという「医学モデル」への揺り返しともみられるような動向となっており、障害者インターナショナル(DPI)が再び反発しているようです。

ICFの開発経過では、「能力」=「活動」、「実行状況」=「参加」とするかどうかが議論されたほど、この「能力」と「実行状況」の区別は、「活動」と「参加」の区別と混同しやすいものです。実際、ICIDH時代の「能力障害」と「社会的不利」の区別のある部分は、「活動」と「参加」よりも、「能力」と「実行状況」の区別に近いものがあります。

ICFの開発経過では、「能力」=「活動」、「実行状況」=「参加」とするかどうかが議論されたほど、この「能力」と「実行状況」の区別は、「活動」と「参加」の区別と混同しやすいものです。実際、ICIDH時代の「能力障害」と「社会的不利」の区別のある部分は、「活動」と「参加」よりも、「能力」と「実行状況」の区別に近いものがあります。

私の職業分野での考えでは、「求職」「就職」「常勤の職」などと人生の問題として大括りできるようなことは「参加」です。一方、職業を継続するために必要な個別の課題である「技能習得」「課題遂行」「コミュニケーション」「操作・移動」「対人関係」などは「活動」で、これは、職種や働き方によって要件が異なります。そして、いろんな環境整備の状況によって大きく変化する実際上の問題については、ICIDHならば「社会的不利」の問題とするところでしょうが、ICFでは「活動」の「実行状況」の問題とするのが適当と思います。

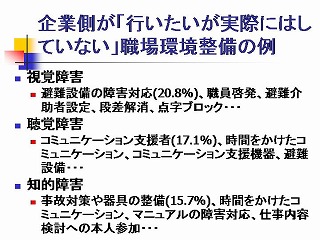

一方、「活動」の「能力」ですが、人が最大に能力を発揮できる環境で測定するということが、特に、職業状況では難しいと思います。例えば、わが国の事業所では、障害のある人のために、整備すべきとは考えているが、実際には整備できていない環境があります。これらを前提とするかしないかによって、職業能力の評価は大きく異なります。

一方、「活動」の「能力」ですが、人が最大に能力を発揮できる環境で測定するということが、特に、職業状況では難しいと思います。例えば、わが国の事業所では、障害のある人のために、整備すべきとは考えているが、実際には整備できていない環境があります。これらを前提とするかしないかによって、職業能力の評価は大きく異なります。

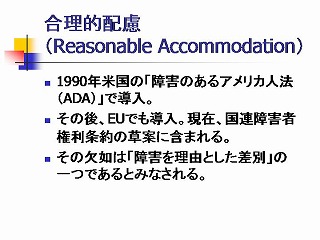

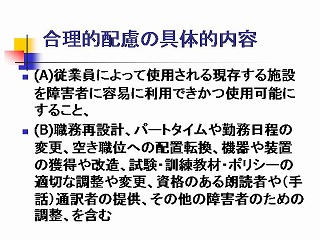

このように、本当に「社会モデル」の観点を統合した「環境因子」の活用や「能力」の測定を行うためには、「標準環境」をどう定義するかという問題があります。しかし、既に、社会的動向はICFの先を行っている部分もあります。それは、障害のあるアメリカ人法(ADA)やEUでも導入され、さらに国連障害者権利条約にも含まれている「合理的配慮」という考え方があります。これは、企業を含む社会側がどこまで環境整備を行うべきかという基本的な考えを整理しており、「標準環境」の一つのモデルとなると考えています。

このように、本当に「社会モデル」の観点を統合した「環境因子」の活用や「能力」の測定を行うためには、「標準環境」をどう定義するかという問題があります。しかし、既に、社会的動向はICFの先を行っている部分もあります。それは、障害のあるアメリカ人法(ADA)やEUでも導入され、さらに国連障害者権利条約にも含まれている「合理的配慮」という考え方があります。これは、企業を含む社会側がどこまで環境整備を行うべきかという基本的な考えを整理しており、「標準環境」の一つのモデルとなると考えています。

「合理的配慮」では、どこまで企業側が環境を整備すべきかという基準があり、これを前提にすれば標準的な職業能力の評価も可能となります。

「合理的配慮」では、どこまで企業側が環境を整備すべきかという基準があり、これを前提にすれば標準的な職業能力の評価も可能となります。

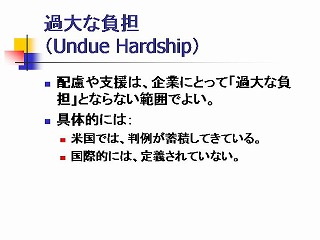

なお、合理的配慮には、それが「過大な負担」とならないものという留保条件があり、これについては、まさに、社会的コンセンサスの問題となります。ICFでも、単にテスト環境の定義を超えて、本来の「社会モデルとの統合」のために、まともに「標準環境」の設定を行うためには社会的コンセンサスを問題にすることが不可欠となると考えています。

なお、合理的配慮には、それが「過大な負担」とならないものという留保条件があり、これについては、まさに、社会的コンセンサスの問題となります。ICFでも、単にテスト環境の定義を超えて、本来の「社会モデルとの統合」のために、まともに「標準環境」の設定を行うためには社会的コンセンサスを問題にすることが不可欠となると考えています。

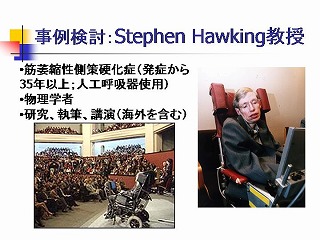

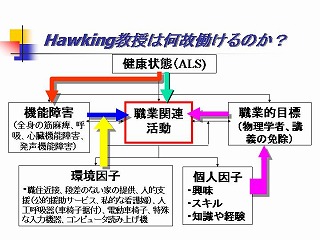

ICIDHでは障害が運命論的に捉えられがちであったのが、ICFではよりありのままに問題の把握や支援の立案が可能になります。例えば、従来の障害の考え方では、例外中の例外として扱うしかない有名なホーキング教授の例があります。教授は重度の筋萎縮性側索硬化症(ALS)があり、人工呼吸器を使用しています。従来の枠組みでは、不治の病で人工呼吸でなんとか生きながらえている状態であり、このまま生きるかそれとも尊厳死を選ぶか、というような狭い選択肢の中でしか考えられない状態です。

ICIDHでは障害が運命論的に捉えられがちであったのが、ICFではよりありのままに問題の把握や支援の立案が可能になります。例えば、従来の障害の考え方では、例外中の例外として扱うしかない有名なホーキング教授の例があります。教授は重度の筋萎縮性側索硬化症(ALS)があり、人工呼吸器を使用しています。従来の枠組みでは、不治の病で人工呼吸でなんとか生きながらえている状態であり、このまま生きるかそれとも尊厳死を選ぶか、というような狭い選択肢の中でしか考えられない状態です。

しかし、ホーキング教授は物理学者として活躍を続け、執筆や海外を含む講演活動を行っています。

ICFでは、ホーキング博士の状況をありのままに描写することが可能であり、決してそれが例外中の例外の不思議な事態ではなく、理にかなった十分に説明可能なことであることが分かります。

ICFでは、ホーキング博士の状況をありのままに描写することが可能であり、決してそれが例外中の例外の不思議な事態ではなく、理にかなった十分に説明可能なことであることが分かります。

ALSにより全身の筋麻痺、呼吸や心臓の機能障害、発声機能の障害があっても、職住近接、段差のない家、人的支援、電動車いす、入力装置、コンピューター読み上げ機によって、それらによる活動制限が最少に抑えられており、職業上でも物理学者でありしかも講義が免除されていることにより無理な要件がなく、一方、障害とは関係がない個人因子の面では、物理学者としての十分な才能があるのです。

このポイントは、その人の個性である興味やスキル、また知識などに応じて、自由に職業的な参加目標を定め、その目標から逆に必要な要件を明らかにし、その要件を満たすことができるように個別的な支援を行うことです。したがって、これはホーキング教授のような特別の才能のある人に限らず適用可能なはずです。

このポイントは、その人の個性である興味やスキル、また知識などに応じて、自由に職業的な参加目標を定め、その目標から逆に必要な要件を明らかにし、その要件を満たすことができるように個別的な支援を行うことです。したがって、これはホーキング教授のような特別の才能のある人に限らず適用可能なはずです。

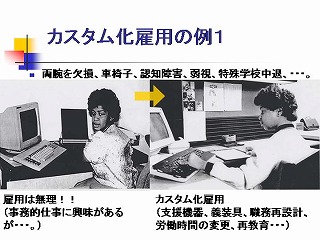

これはアメリカにおける例ですが、従来は職業などとても無理と考えられてきた最重度の障害のある人に対して、その人の興味にあった仕事ができるように個別的支援を行い成功した例です。これは「カスタマイズ就業(Customized Employment)」と呼ばれる方法論です。

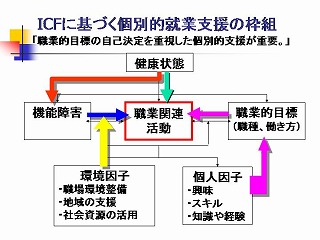

まとめると、ICIDHの「機能障害」→「能力障害」→「社会的不利」という硬直的な障害の理解や支援の枠組みでを超えて、個人の参加目標を重視し、多様な支援を駆使して、複雑で困難な生活状況にある人に支援を行うためには、ICFのような総合的な考え方が不可欠であるといえます。

まとめると、ICIDHの「機能障害」→「能力障害」→「社会的不利」という硬直的な障害の理解や支援の枠組みでを超えて、個人の参加目標を重視し、多様な支援を駆使して、複雑で困難な生活状況にある人に支援を行うためには、ICFのような総合的な考え方が不可欠であるといえます。

このような個別支援を可能にするためには、単に、問題点を見つけて分類・記述するだけでは不十分です。専門的支援のためには、可能な環境整備や支援方法の引き出しを沢山もっていて、当該事例では何が欠けていて、何を使えばよいかを判断でき、支援対象者に分かりやすく説明できる必要があります。これは、ICFでいう「促進因子の欠如」の把握になり、多くの経験や知識が要求されます。これを少しでも容易にするためには、情報データベースの提供が必要不可欠と思われます。米国やドイツでは就労支援情報の提供が行われてきましたが、わが国でも新たにこのようなサービスを提供すべく検討しています。

このサイトでは、以下でもICFについての書き物やツールを用意しています。