線虫の基本的な取り扱い

線虫の基本的な取り扱い

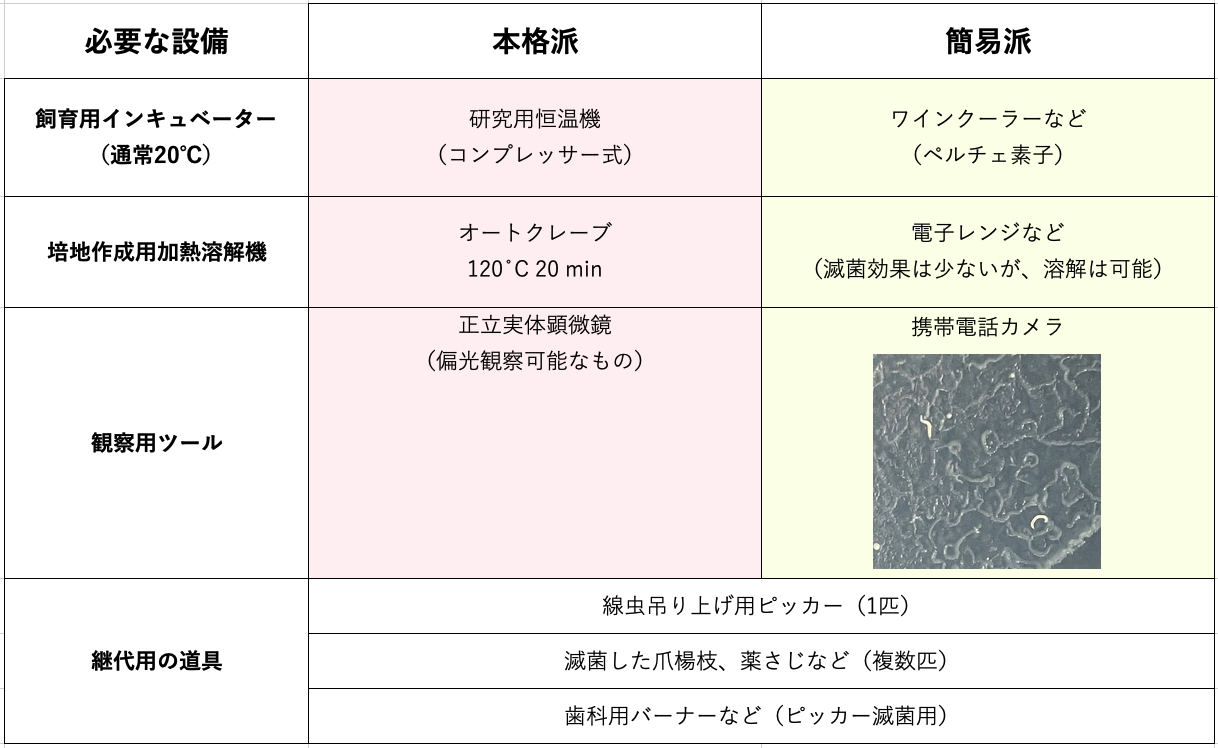

1. 必要な設備

線虫(Caenorhabditis elegans 以下線虫と呼ぶ)飼育に必要な設備には、線虫飼育用インキュベーター、培地用試薬を溶解するための加熱機器、そして観察用ツールがあげられます。培地作成用の加熱溶解は電子レンジでも代用できます。ただし、線虫プレートを廃棄する際にはオートクレーブが必要となるため、オートクレーブを準備するのが望ましいでしょう。飼育用インキュベーターは、厳密な実験でなければ、ワインクーラーなどでも十分代用できます。観察用ツールは、携帯電話カメラでは成虫の確認ができる程度ですが、実体顕微鏡を使用すれば体の内部構造まで観察できるため、強くお勧めします。実体顕微鏡の倍率は10-50倍程度あれば良いでしょう。透明な線虫の体がよく見えるように、透過型、偏斜照明の実体顕微鏡が実験室ではよく使われています。

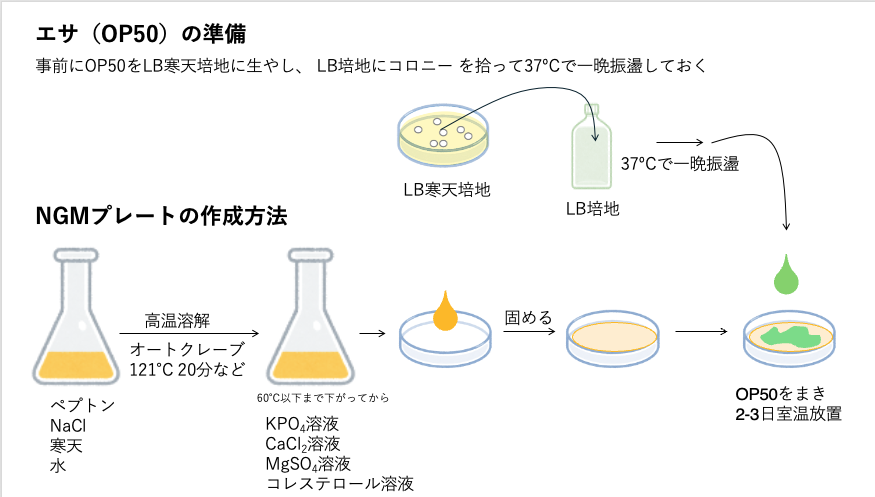

線虫飼育プレート作成方法

線虫の飼育にはNGM(Nematode Growth Medium)とよばれる寒天培地を用います。NGM上に餌となる大腸菌OP50株を播種して乾かした後、その上に線虫を乗せて飼育するのが一般的な方法です。

NGMの組成(1 L)

| NaCl | 3 g |

| Bacto Peptone | 2.5 g |

| Agar | 17 g |

| 蒸留水 | 972 ml |

↓高熱溶解

↓60℃以下になったら、下記添加する

| 1M リン酸カリウム緩衝液(pH 6.0) | 25 ml |

| 1M MgSO4 | 1 ml |

| 1M CaCl2 | 1 ml |

| 5 mg/ml cholesterol | 1 ml |

↓ dishに分注する。

1M リン酸カリウム緩衝液の組成

| KH2PO4(無水) | 108.3 g |

| K2HPO4(無水) | 35.6 g |

| 蒸留水 | to 1 L |

| 1 L |

↓ 高熱溶解

↓ 室温保存

*コレステロールは100%エタノールに溶解する(滅菌不要)。溶けにくいので、NGM調整の前日に用意しておく。

1Lで6 cmプレートがおよそ120枚程度作成できます。プレートに注ぐ寒天培地の量は適量ですが、3.5 cmや9 cmなど異なるサイズのプレートを使用する場合には、寒天培地の厚みを均一にすることで、顕微鏡観察時にピントを合わせる手間が省けて便利です。NBRPでは、3.5 cmプレートには3.8 ml, 6cmプレートに8 ml, 9 cmプレートには24 mlを標準として寒天培地を撒いています。

大腸菌の播種は、大腸菌液をNGMプレートに垂らし、培養することで行います。スプレッターを使用して塗り広げる方法でも、プレートを傾けて大腸菌液を広げる方法でも良いですが、大腸菌叢がプレートの端に触れないようにした方がいいでしょう。端に大腸菌があるとそこから線虫がプレートと寒天の間に潜ってしまうことがあります。

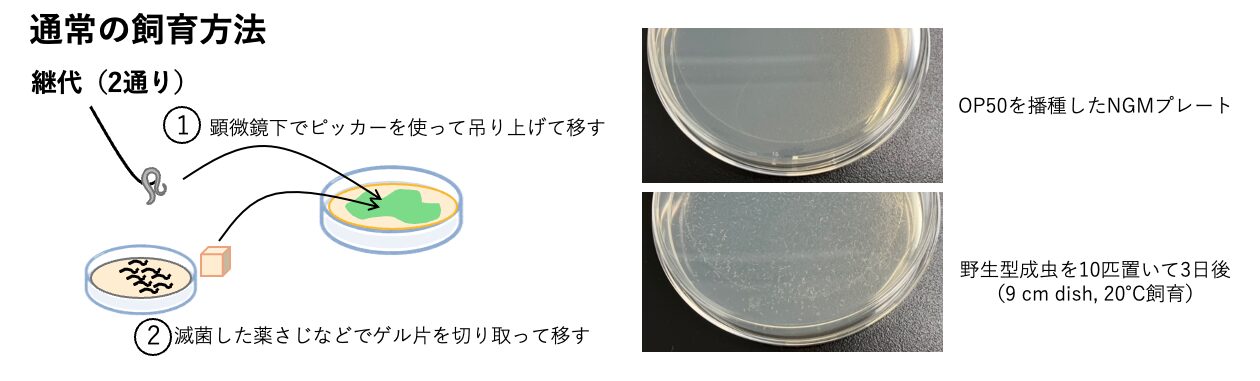

2. 通常の飼育方法

線虫は12℃ー25℃くらいの温度帯で成長、増殖が可能です。一般的に、研究室では20℃に設定したインキュベーターで線虫を飼育しています。野生型の線虫は15℃で4日、20℃で3日、25℃で2.5日ほどで卵から成虫になり、卵を産み始めます。放っておくと餌となる大腸菌が枯渇してしまうので、定期的に新しい飼育プレートに継代して飼育します。

継代の際には、ピッカーと呼ばれる滅菌可能な白金線(作り方は後述)で線虫を吊り上げ、新しい飼育プレートに移します。餌がなくなったプレートからゲル片を切り取って新しい飼育プレートに移すことでも継代できます。

線虫がいる飼育プレートは、乾燥を防ぐために密閉容器に入れて保管するのが望ましいです。NBRPでは蓋つきのプラスチックケースに入れて線虫を飼育いています。

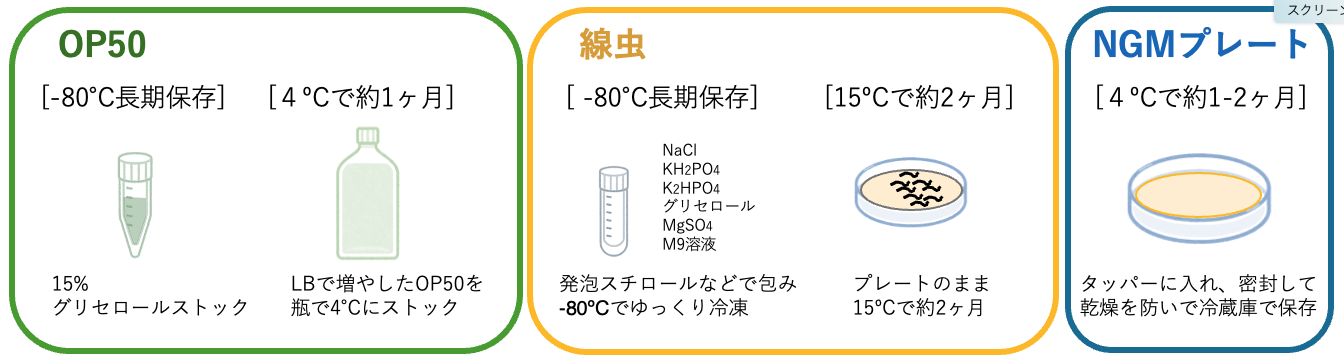

線虫の保存

長期間使用しない場合には、ダウアー幼虫(耐性幼虫)の状態で数ヶ月保管する方法と、液体窒素や-80℃で半永久的に保存する方法があります。

ダウアー幼虫で保存する方法

線虫は飢餓状態や過密状態など、生存に不利な環境におかれると、ダウアー幼虫(耐性幼虫)と呼ばれる状態になり、餌がなくても数ヶ月生き続けることができます。雌雄同体1匹がいれば次世代を残せるため、比較的容易に保存が可能です。飢餓状態になると飼育プレートから逸走する可能性が高まるため、また、乾燥を防ぐため、パラフィルムか食品用ラップフィルムに包んでインキュベーター内で飼育するのがおすすめです。放置していても、数ヶ月に一度、ダウアー線虫がいる寒天片を切り取って新しい飼育プレートに移すことで、飼育を続けることができます。

液体窒素や-80℃で半永久的に保存する方法

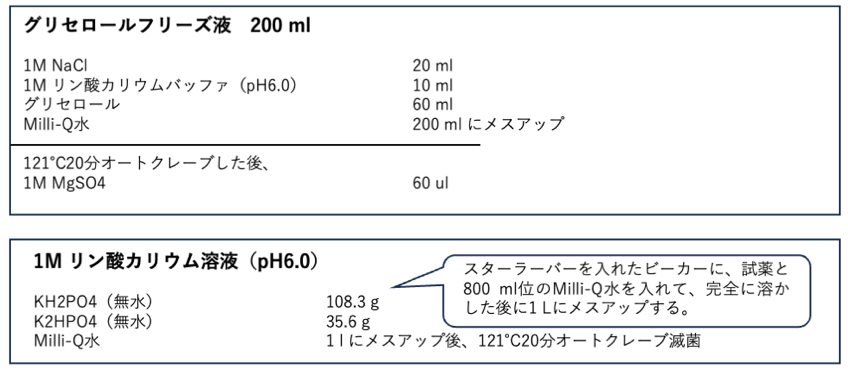

より大きな設備が必要ですが、ディープフリーザーや液体窒素などを用いれば、半永久的に線虫を保存することができます。凍結保護剤としてグリセロールやトレハロースが入った凍結保存液を用いて、発泡スチロール容器などを用いて緩慢冷却することで、超低温で半永久的に保存が可能です。

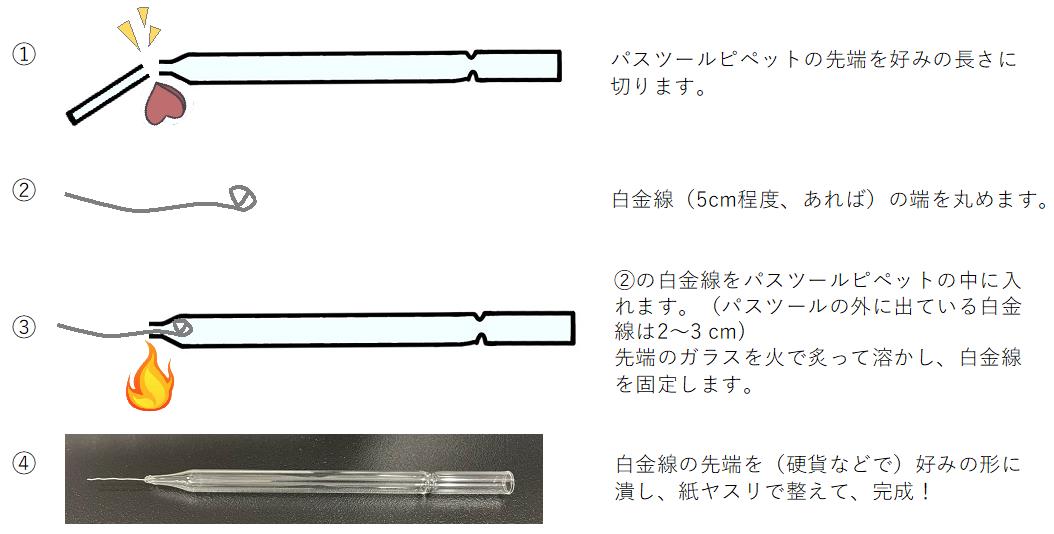

3. ピッカーの作成方法

線虫を新しい飼育プレートに移す際には、白金線でできた線虫ピッカーを用います。線虫ピッカーの作り方は以下の通りです。パスツールピペットと白金線を用いて簡便に作成することができます。当研究室では、0.25 mmの白金線を利用しています。

4. 線虫の運搬・廃棄

実験で生物を扱うときは、実験室内で飼育・保管している生物が自然界に出ることがないようにしなければなりません。そのため、線虫を実験室の外に持ち出したり廃棄したりする場合は、そのことに注意して適切に取り扱う必要があります。

運搬

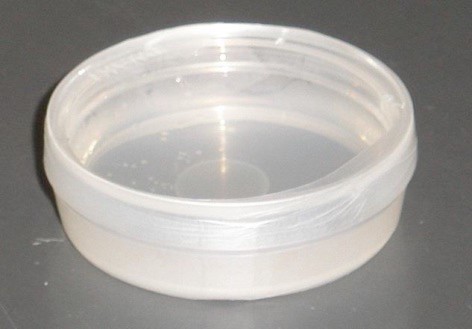

飼育しているシャーレの周囲をパラフィルムやテープでふさぎ、さらに丈夫な容器にいれて運搬します(写真)。

廃棄

飼育しているシャーレごとオートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)にかけ、120℃で20分処理して死滅させます。

参考資料

Stiernagle, T. Maintenance of C. elegans (February 11, 2006), WormBook, ed. The C. elegans Research Community, WormBook, doi/10.1895/wormbook.1.101.1, http://www .wormbook.org

監修者

廣田 恵子(東京女子医科大学 医学部)

吉名 佐和子(東京女子医科大学 医学部)

吉田 慶太(東京女子医科大学 医学部)