線虫でできるおすすめ実験

線虫でできるおすすめ実験

C. elegansを使うことで、遺伝子の変異で、さまざまな異常・表現型が生じるということを直接観察することができます。これにより、特定の遺伝子が生物の形態や行動にどのように関与しているかを理解する手がかりを得ることができます。

1. 行動観察(初心者向け)

C. elegansはシャーレの上でS字を描きながら前進し、時折後退するという独特の動きを見せます。この動きは、運動神経が背側と腹側の筋肉を交互に収縮させることによって制御されています。unc-13という遺伝子の変異体を「ナショナルバイオリソース (NBRP)線虫」のストックセンターから入手することができます。この変異体線虫では神経から筋肉に信号を伝達するために必要な分子をコードする遺伝子に変異があるため、筋肉をうまく動かすことができません。この変異によって、C. elegansの動きはどのように変化するのでしょうか。実体顕微鏡を用いて野生型と変異体の成体で動きの違いを観察してみましょう。

unc-13変異体: https://shigen.nig.ac.jp/c.elegans/DetailsSearch?allele=tm5530

2. 形態観察

2-1. 形態観察-1 (初級者~中級者向け)

動きだけではなく、体の大きさや形状も遺伝子によって影響を受けます。たとえば、dpy-1変異体は体が太く短くなり、lon-1変異体は逆に体が細長くなります。これらの形態的な変化を観察することで、遺伝子が体の構造に与える影響を視覚的に理解することができます。NBRPから、野生型の線虫とdpy-1、lon-1変異体を取り寄せ、実体顕微鏡を用いて同じ発生ステージの個体の体の形の違いを比較してみましょう。

dpy-1変異体: https://shigen.nig.ac.jp/c.elegans/DetailsSearch?allele=tm11382

lon-1変異体: https://shigen.nig.ac.jp/c.elegans/DetailsSearch?allele=tm12597

2-2. 形態観察-2 (上級者向け)

C. elegansの体内を詳細に観察してみましょう。C. elegansは透明な体を持ち、内部の構造が観察しやすくなっています。実体顕微鏡を用いて、腸(消化管)の構造を確認し、変異体と野生型で形態的な違いがあるか調べることができます。tat-1変異体線虫では、細胞内で小胞を運ぶ機能に異常があり、腸の顆粒が大きくなります。この変異によってC. elegansの腸の見え方はどのように変化するのでしょうか。実体顕微鏡を拡大して、野生型と変異体の成体で腸がどのように見えるか違いを観察してみましょう。

tat-1変異体: https://shigen.nig.ac.jp/c.elegans/DetailsSearch?allele=tm3117

3. 交配実験

線虫Caenorhabditis elegansには、雌雄同体とオスの2種類の性があります。オスと雌雄同体を掛け合わせることで、ヘテロ接合体を作成したり、複数の変異を持つ系統を作成したりすることができます。

3-1. オスを出してみよう

さて、掛け合わせ実験にはオスと雌雄同体が必要ですが、実験室で飼育されている線虫の多くは雌雄同体で、雌雄同体から、オスは非常に稀にしか生まれてきません(1000匹に2、3匹程度)。そこで、実験室では、

・親虫世代を30度の高温に5-6時間暴露する

・親虫世代を7% v/v のエタノールを含むバッファ(M9バッファ)に30分間暴露する。

ことにより、子世代で生まれるオスの割合を上げています。若い成虫やL4を用いると、よりオスの比率が上がることが知られています。

3-2. 掛け合わせ実験をしてみよう

雌雄同体とオスを同じシャーレで培養すると、オスと雌雄同体が交尾することにより掛け合わせが起こります。掛け合わせが失敗すると雌雄同体の子しか生まれませんが、掛け合わせがうまく行くと子供の約半数がオスになるので、掛け合わせが成功したか失敗したかはすぐにわかります。野生型ならば、雌雄同体1匹に対し、元気なオス4匹ほど置いておけば、4日後にはオスがたくさんいるプレートを得ることができるでしょう。この条件で交配に失敗した場合には、プレートに入れるオスの数を増やす、プレートに塗る大腸菌の面積を狭めてオスと雌雄同体が出会いやすくする、などの工夫が有効な場合があります。

撮影:末廣勇司

3-3. 野生型と変異体を掛け合わせてみよう

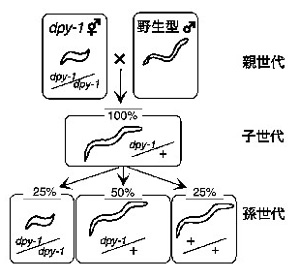

dpy-1(tm11382)変異体は、野生型と比べると体長が短く、ずんぐりむっくりとした形をしています。この変異は潜性であることが知られています。dpy-1(tm11382)の雌雄同体と野生型N2のオスを掛け合わせるとどうなるでしょうか。子世代では、dpy-1(tm11382)をヘテロで持つことになりますから、ずんぐりむっくりの表現型は消え、野生型と同じような形の線虫が出てきます。その子世代をさらに単離して、その子供を見てみると、1/4はずんぐりむっくり型に、3/4は野生型と同じような形になります。

4. 行動実験:線虫の好物を探してみよう

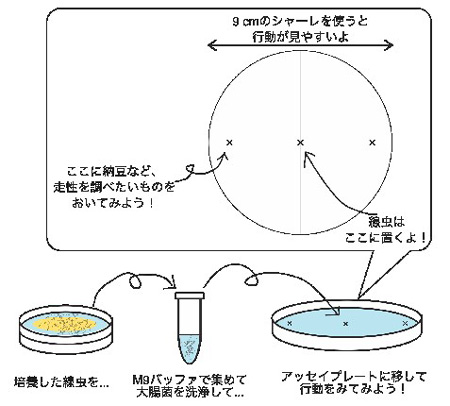

線虫は、匂いや温度、塩の濃度や酸素濃度など、さまざまな環境情報を感知し、正や負の走性を示すことが知られています。ここでは、線虫が好きな匂いを発する納豆を例にとって、どんな匂いが好きなのか、または嫌いなのかを調べる、簡単な実験をご紹介します。

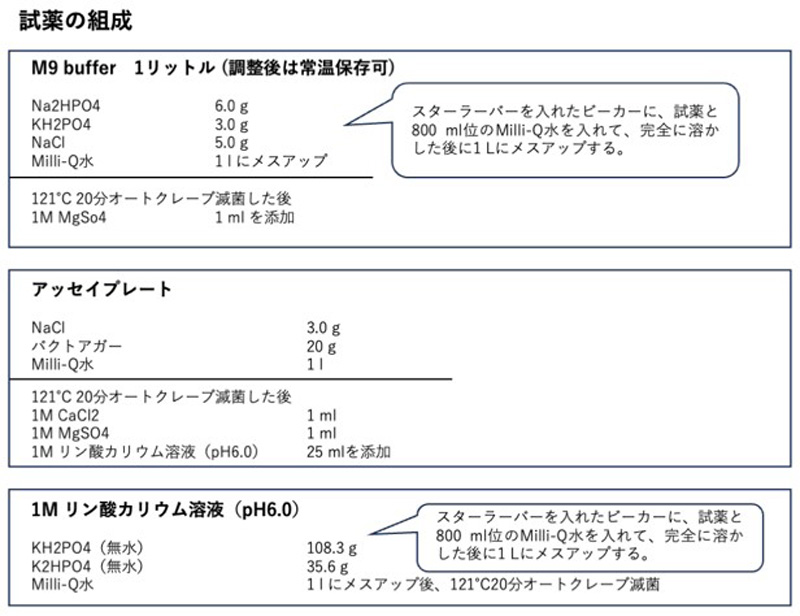

4-1. 用意するもの

成虫の線虫

アッセイプレート(組成は後述)

ゼラチン入りM9バッファ(組成は後述)

1.5 mlチューブ

納豆

4-2. 実験手順

(1) 大腸菌を塗った6 cmプレートに野生型線虫を2匹程度置き、20度で3-4日間、子供が成虫になるまで培養します。

(2) 線虫が成虫まで育ったら、実験開始です。まず、アッセイプレートの準備をします。アッセイプレートの中央と両端にマジックで印をつけ、一方の端に納豆を置きます。

(3) 次に、線虫を回収します。ゼラチン入りM9バッファ1ml程度を用いて、線虫プレートから線虫を1.5 mlチューブに回収します。この際用いるのはパスツールピペット、マイクロピペットなどなんでも構いません。

(4) 1分ほど待って線虫が1.5 mlチューブの底に沈んだら、上清だけを回収して捨て、新しいM9バッファを1.5 mlチューブに入れて虫を洗浄します。これを2回繰り返し、大腸菌をなるべく取り除きます。※ここで、上清を捨てた廃液には線虫が含まれていますので、オートクレーブなどできちんと線虫を殺してから捨てるようにしてください。

(5) 底に沈んだ線虫をなるべく吸い取るバッファが少なくなるようにピペットで回収し、アッセイプレートの中央に置き、ペーパータオルなどで水気を拭き取ります。

(6) 蓋をして、実験スタート!線虫が納豆に寄って行く様子を観察してみてください。

4-3. 発展編

納豆の代わりにコーヒーやハンドソープなど、調べたいものを色々と置いてみてください。線虫はどんなものが好きでしょうか。また、変異体を使ってみたら、どんな行動を示すでしょうか?

監修者

出嶋 克史

東京女子医科大学

研究室HP

https://researchmap.jp/dejimakatsufumi

酒井 奈緒子

アメリカ合衆国ピッツバーグ生まれ。東京大学大学院博士課程修了。さまざまな切り口から生命現象を研究できる線虫遺伝学に魅せられて研究を続けています。