線虫は「脳」で考えるの?

線虫は「脳」で考えるの?

目次

Illustrated by Hiroko Uchida

線虫って、何かを考えるんでしょうか?そもそも考えるための「脳」は存在するんでしょうか?

正直なところ、線虫が何かを考えているかどうかはわかりません。しかし、刺激を感じてその刺激に対して適切に行動する、という「脳」の基本的なはたらきは線虫も示します。また、ネットワーク上につながって「脳」を構成する神経細胞のはたらきは、線虫と私たちヒトとの間で共通する部分も多いです。

ヒトの脳はとても複雑で、さまざまな困難があって研究しにくいことから、「脳がはたらくための基本的なルールを知る」ために、線虫の「脳」を研究している科学者は世界中に数多くいます。特に日本には、線虫の「脳」のはたらきを自分たちで発見して研究を進めてきた科学者が何人もいます。 そのような科学者達が、線虫の「脳」や神経細胞の研究の全体像(1)、線虫の味や匂いの感じ方(2)、温度の感じ方(3)、接触の感じ方(4)、より人間の「脳」に近い機能(5)について解説します。

監修者

木村 幸太郎

1967年東京都生まれ、東京大学大学院博士課程修了。名古屋市立大学大学院理学研究科教授・学長補佐(研究力強化;2024年度現在)。伝統的な生物学に加えて、ロボット技術やデータ科学の専門家との共同研究を行っている。

研究室HP

https://www.kokimura-lab.org

©2026 虫の集い(線虫研究者コミュニティ)「序論」CC BY

1. 線虫の「脳」のかたちとはたらき

線虫の「脳」のかたち

ヒトでは、目や鼻、筋肉、内臓などからの情報が、多数の神経細胞のネットワーク(「神経系」)を通じて頭の中の脳に集まります。神経系の中で、手足などからだの端のほうにある部分を「末梢」、脳や脊髄など中央でまとまりとなっている部分を「中枢」と呼びます。脳は末梢から集まる情報の中から大事なものを選んで処理し、からだ全体にいろいろな指示を出すことができます。

ヒトの脳では、1000億個近い神経細胞が100兆個以上のシナプス(神経どうしの接続部分)で情報をやりとりする神経回路を形成しています。この複雑な神経回路のおかげで、脳は高度な情報処理ができるのです。

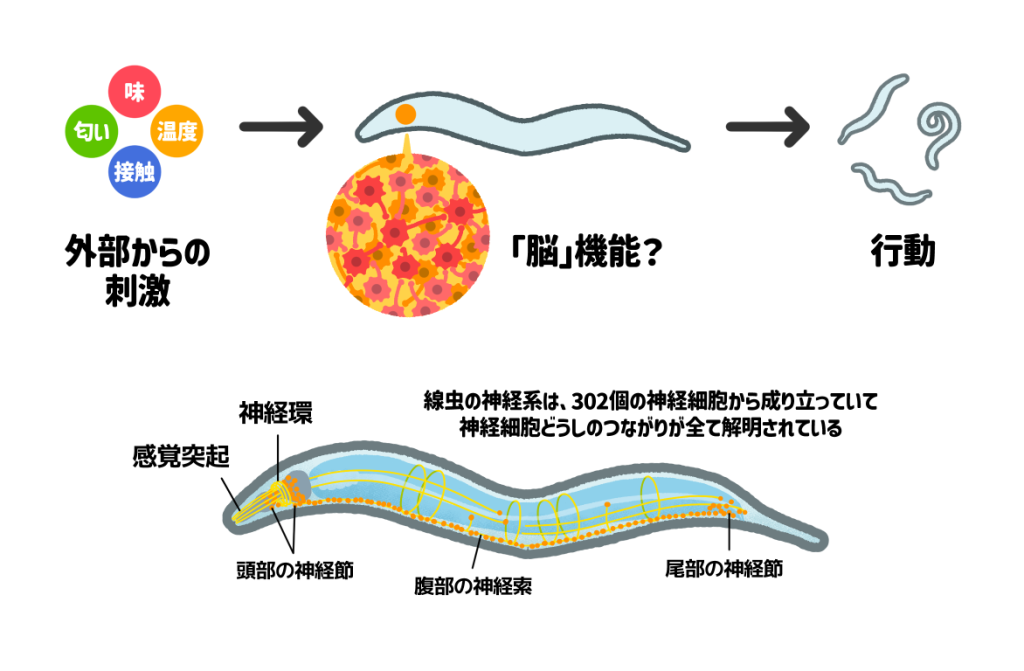

では、線虫には脳はあるのでしょうか?線虫にも頭部に「中枢神経系」はありますが、生物学的な厳密な定義としては「脳」ではなく「神経叢(しんけいそう)」と呼ばれています。しかし、この神経叢は、ヒトの脳と同じように、からだ中の情報を集めて、大事な情報を選んで処理し、からだ全体に指令を出しています。ですので、研究者は、この頭部の神経叢を「線虫の脳」と呼んでいます。 線虫は、中枢神経回路をもつ動物の中では、下等な生物の一つですが、クラゲやヒドラのような、より下等な動物には中枢神経系がありません(からだ全体に張り巡らされた散在神経系と呼ばれる神経回路を持っています)。また、神経細胞同士が情報をやり取りするための化学物質である神経伝達物質の種類は、クラゲやヒドラではとても限られていますが、人間と線虫では共通しているものが多くあります(アセチルコリン、GABA、ドーパミンが有名です)。つまり、線虫は、もっとも基本的な「脳」を持つ動物と考えることができます。

線虫の脳には、およそ180個の神経細胞しかありません。それらの神経は、4000個程度のシナプスでお互いに連絡して、神経回路を形成しています。ヒトの脳と比べると、とてもシンプルですね。また、この神経回路がどのように接続しているかも、電子顕微鏡による解析からわかっています。しかも、ほとんど個体差がないことも知られています(図1神経回路の一部)。

脳のはたらきを理解するには、神経細胞がシナプスによって形成する神経回路の構造を理解することが重要です。線虫(特にC. elegans)は、1986年に全ての神経回路の構造が解明されており、2023年にショウジョウバエ幼虫の脳全体の神経回路構造が解明されるまでの約40年間、「全神経回路の接続構造が解明されている唯一の動物種」でした(文献1, 2)。

現在でも、この大きなメリットを活用して、外部からの刺激がどのように神経細胞の活動を引き起こし、その活動がどのように神経回路を伝わることで「脳」のはたらきが生ずるのかを解明する研究が積極的に進められています。

Illustrated by Hiroko Uchida

線虫の脳のはたらき

線虫の脳は、高等な動物に比べると単純な構造をしているので、それほど複雑なことはできません。しかし、ヒトの脳で行われているような情報処理の基本的なかたちは、線虫の脳でも多く観察することができます。

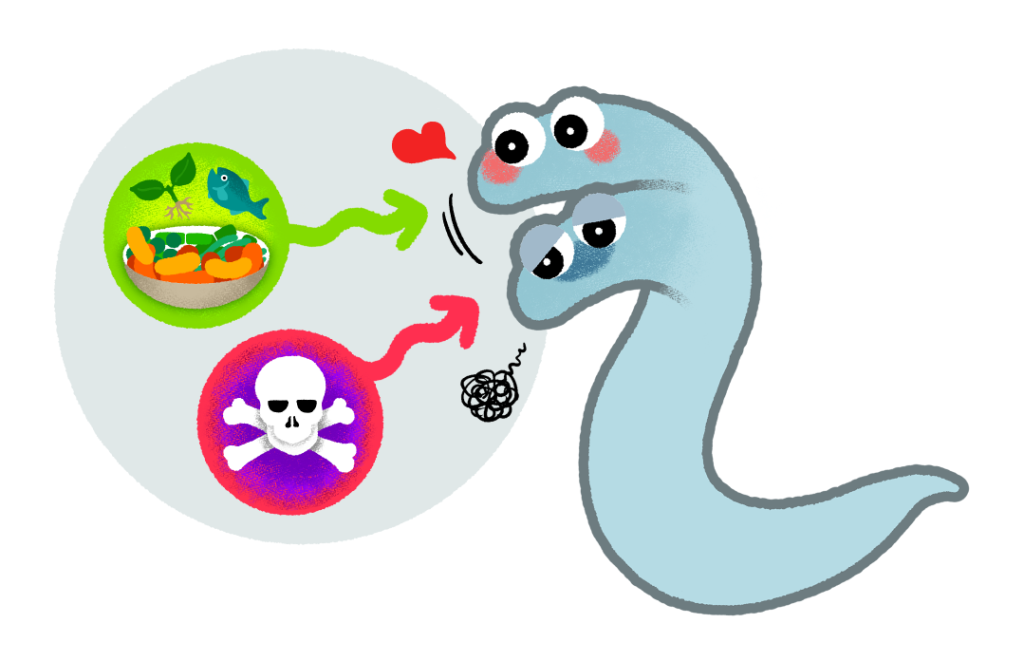

たとえば、線虫は化学物質を感じて、好ましい(たとえばえさに含まれる)物質であれば寄っていき、いやな物質であれば逃げていきます。このためには、化学物質を感じることによって、その種類、方向、濃度の変化などを判断して、それに合わせて体を動かす必要があります。

Illustrated by Hiroko Uchida

つまり、線虫の脳は、入力(化学物質)から、情報処理(種類、方向、濃度変化の算出、それに合わせた体の動きの決定)をして、出力(体の筋肉を動かす)することができることがわかります。これは、ヒトが好きなものを見つけてその方向に動くときと、情報処理の複雑さは大きく異なってはいますが、基本的には同じ脳のはたらきと考えることができます。

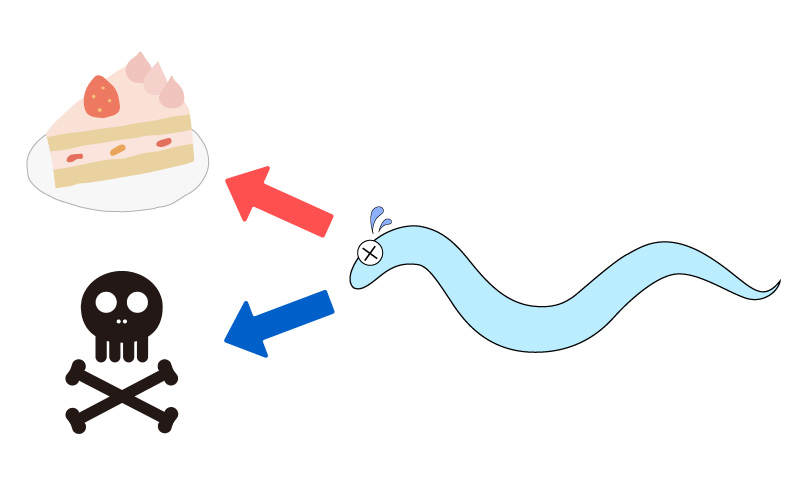

脳のはたらきをもう少し詳しく考えてみましょう。動物は脳のはたらきによって、えさや繁殖相手には近づき、敵や毒などの危険な状況からは遠ざかります。この「近づく」「遠ざかる」という行動には、「(1) 刺激を感ずる」「(2) 刺激の中の重要な情報に従って、近づく/遠ざかるという判断(行動の選択)を行う」「(3) 判断に従った適切な行動ができるように、筋肉を特定のパターンで動かす」という一連の神経活動が必要になります。

また、この刺激と行動の関係は、経験によって形成された記憶などによって変化することがあります。皆さんも、記憶があると同じ刺激に対する行動が異なってくることがありますよね? 線虫でも神経系のはたらきによって、刺激に対する適切な行動を行っています。線虫の刺激に対する応答行動とその記憶による変化を3-2, 3, 4で、またより複雑な「脳」のはたらきを3-5で説明します。

参考資料

1)Whiteら著 「 The Structure of the Nervous System of the Nematode Caenorhabditis elegans」 、1986年 Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 314: 1–340、doi: 10.1098/rstb.1986.0056.

2)Windingら著 「The connectome of an insect brain」、2023年 Science, 379: eadd9330、doi: 10.1126/science.add9330.

監修者

石原 健

1963年東京都生まれ。東京大学大学院博士課程修了。博士(理学)。九州大学教授として、「線虫における情報処理の仕組み」を研究している。

木村 幸太郎

上記参照。

研究室HP

https://www.biology.kyushu-u.ac.jp/~bunsiide/

©2026 虫の集い(線虫研究者コミュニティ)「1. 線虫の「脳」のかたちとはたらき」CC BY

2. 線虫が感じる味と匂い

線虫には舌や鼻はあるの?

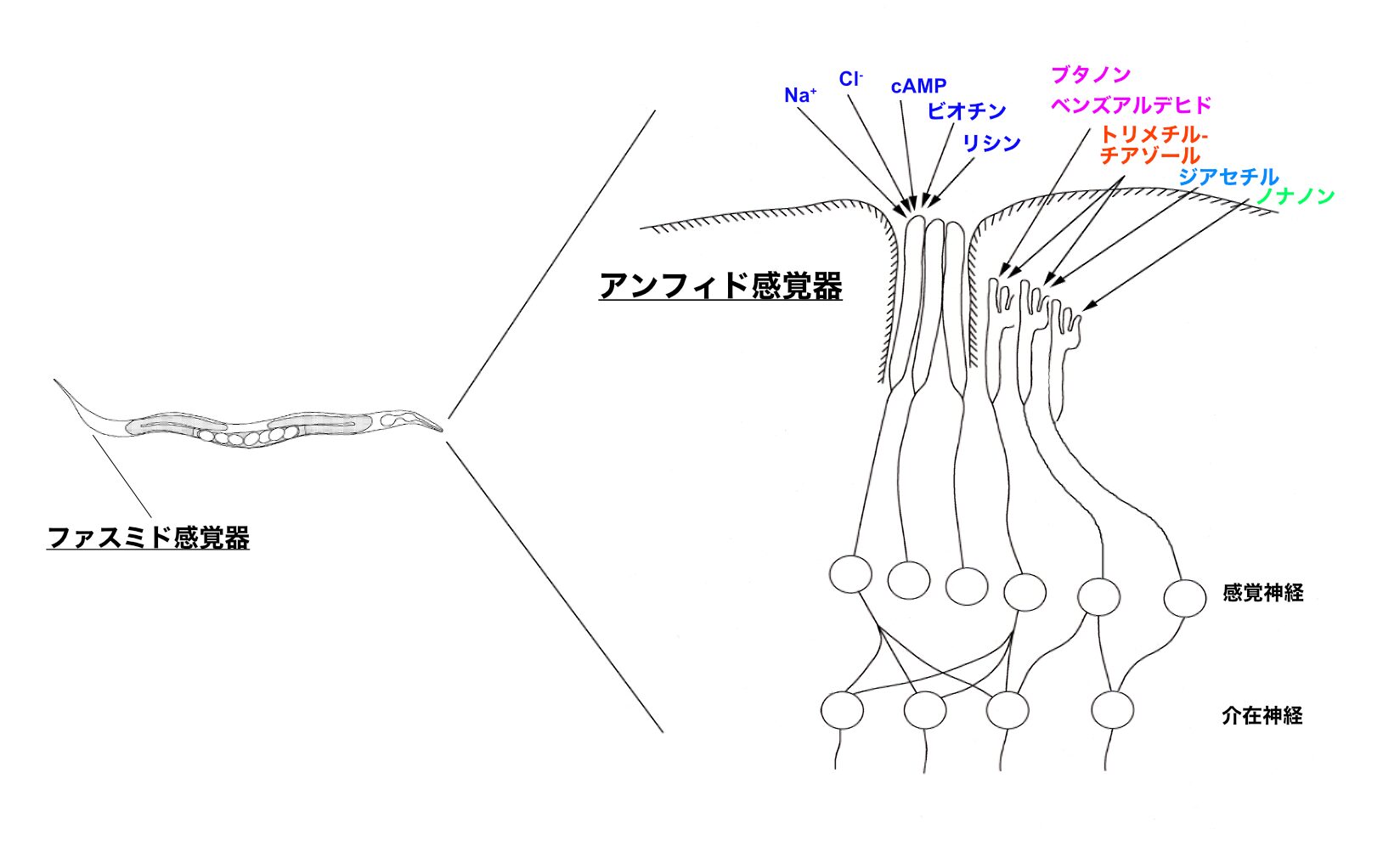

C.エレガンスは通常土の中や落果した果実の中に生息していますので、視覚や聴覚は発達していませんが、化学物質を検知する能力はよく発達しています。化学物質を感じるのは線虫の頭部にあるアンフィドと呼ばれる器官と、尾の付近にあるファスミドと呼ばれる器官です。特に重要なのはアンフィドで、口の左右に一対ありますが、それぞれに12個の感覚神経が先端を伸ばしています(図1)。このうち、匂いや味にあたる化学物質を感じる神経はそれぞれ1〜数個です。つまり、ひとつのアンフィドという小さな構造の中に味を感じる神経も匂いを感じる神経も同居していて、ヒトのように鼻と舌が分かれていないのです。我々人間を含む哺乳類の舌に多数の味覚神経があり、鼻の中に多数の嗅覚神経があるのと対照的ですが、線虫の一個の感覚神経は複数の味や匂いを感じることができ、次に述べるように、それは線虫が生きていく上で重要な役割を担っています。

味や匂いに対する線虫の反応

線虫の餌はバクテリアですので、餌の匂いは敏感に感じて、遠くからでもバクテリアの生えているあたりを察知してそこに向かっていきます。直接接触していなくても遠くから感じることができるので、この行動は主に嗅覚によるものであるとわかります。バクテリアそのものでなくとも、バクテリアが持つ匂い成分のうちいくつかは、線虫を引き寄せることがわかっています(例:ベンズアルデヒド、ブタノン)。このような、動物が特定の化学物質に向かっていく行動を化学走性または走化性といいます(動画2)。匂いの中には、線虫が嫌う匂いもあります(例:ノナノン;この行動を負の走化性といいます)。以上は揮発性の化学物質ですが、アミノ酸やビオチンなど、バクテリアの細胞が持つ水溶性の物質にも線虫は引き寄せられますし、塩化ナトリウム(食塩)などの無機イオンにも線虫は化学走性を示します。

このような化学走性行動は生きていく上で重要ですので、線虫には状況に応じてこの行動を変化させる能力もあります。ひとつは順応とよばれる現象で、同じ匂いが充満した状態で長く置かれると、その匂いに寄っていく行動は弱くなります。我々が匂いに慣れて感じなくなるのと似ています。また、餌がある状態で味や匂いに晒されるか餌がない状態で晒されたかでも行動が変わって後者の場合にはその味や匂いを避けるように学習が起こることが知られています。

化学走性のしくみ

では線虫はどうやって味や匂いに寄っていったりそこから逃げたりするのでしょうか。線虫に味や匂いを与えながらアンフィド感覚神経の活動を測定する研究が多く行われています。それによると、化学物質が与えられたときに活動する感覚神経と、化学物質が除かれたときに活動する感覚神経とがあります。これらの感覚神経それぞれは、さらに別の複数の神経(介在神経)に接続しており、それらを通して神経回路の上をどのように情報が流れ、最終的に運動神経に到達するかも研究されています。

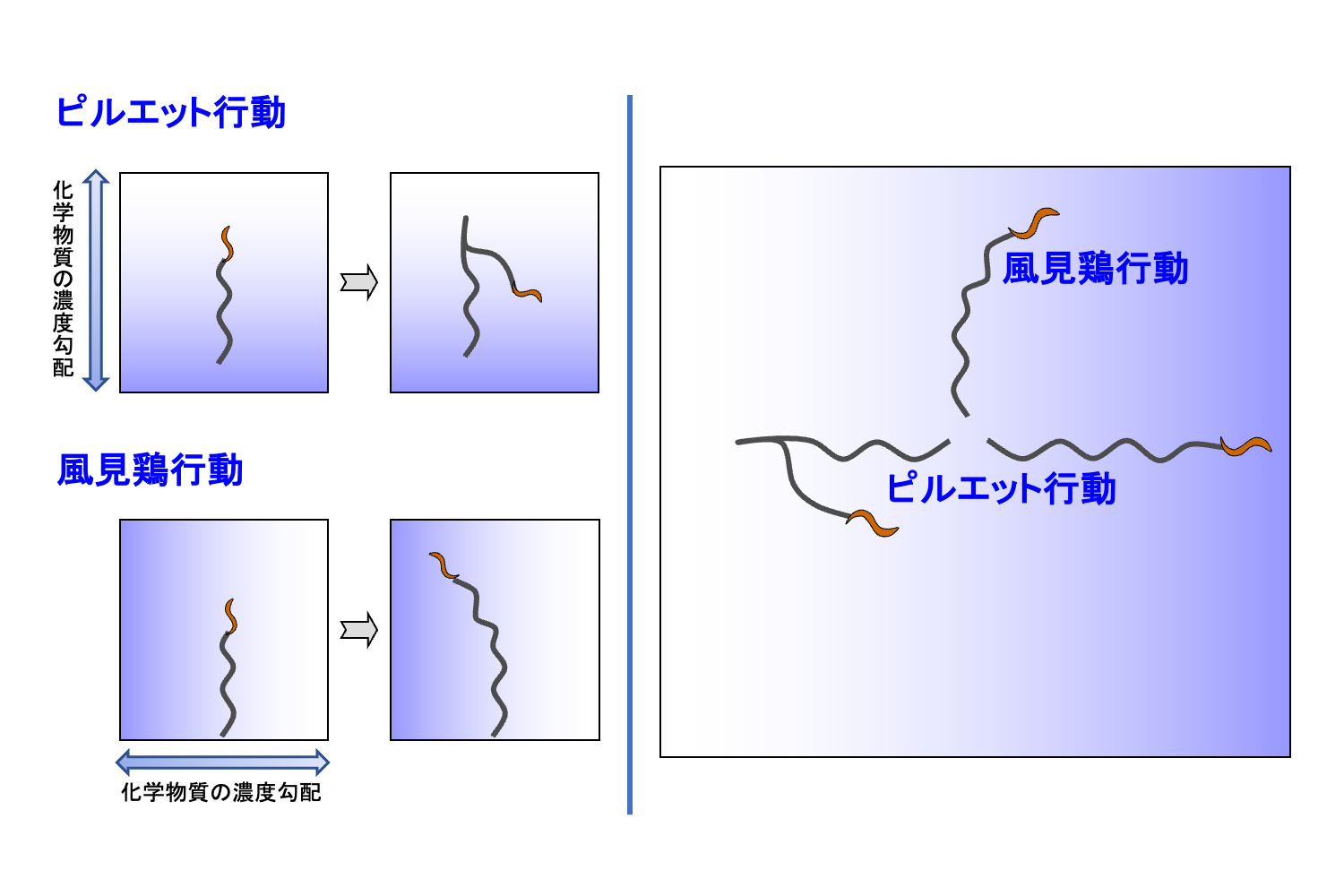

一方、線虫の動きをカメラで連続的に撮影して行動パターンを解析する研究も多く行われ、味や匂いが減少したときに、バック・ターンして進む方向を変える行動や、味や匂いの方向に徐々にカーブして進行方向を調整する行動などをうまく組み合わせ、線虫は効率的な化学走性を達成していることが分かってきています(図3)。

さらに、順応や学習では、神経回路上の情報の流れ方が変わることによって、移動する方向が変わるという仕組みが明らかになってきています。

参考資料

1) 松浦哲也「線虫の化学走性と行動」

比較生理生化学 23 (1), 10-19, (2006)

日本比較生理生化学会

https://www.jstage.jst.go.jp/article/hikakuseiriseika/23/1/23_1_10/_article/-char/ja/

2) 飯野雄一「線虫における化学感覚と行動」

化学受容の科学: 匂い・味・フェロモン 分子から行動まで

東原 和成 編 化学同人 第16章 (2012)

監修者

飯野 雄一

研究室HP

http://molecular-ethology.bs.s.u-tokyo.ac.jp/labHP/J/JTop.html

©2026 虫の集い(線虫研究者コミュニティ)「2. 線虫が感じる味と匂い」CC BY

3. 線虫が感ずる温度

線虫の温度走性はどんな行動か

生物が生きるために体温を適切に保つことは、とても大事です。人間を含む哺乳類は、環境の温度変化に対して、体温を一定に保つための仕組みが備わっている恒温動物ですが、線虫は、哺乳類のような体温調節の仕組みを持たない変温動物です。では、線虫は、どのように、外界の温度変化に対応しているのでしょうか?

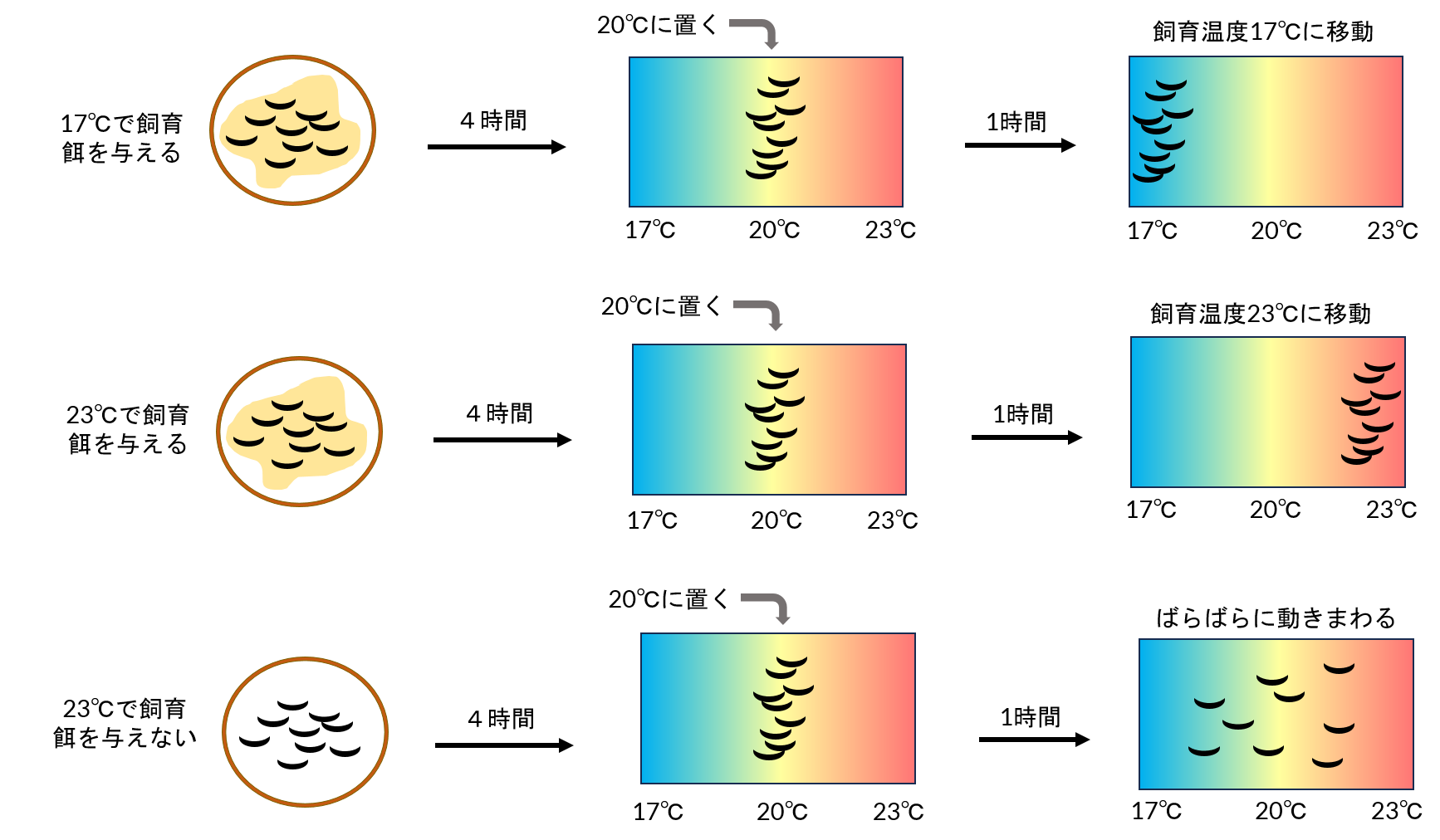

線虫には温度走性と呼ばれる行動があり、この行動が、恒温動物の体温調節の仕組みに代わる役割の一端を担っていると考えられます。温度走性とは、線虫が、ある温度で餌を与えられて飼育された後に、餌のない温度勾配上に置かれると、餌を与えられていた温度付近に移動するという行動です。線虫の生存可能な温度の範囲内(15℃〜25℃)で、飼育温度を変化させて、線虫を飼育しなおすと、温度勾配上で線虫が向かう温度は、新しく飼育された温度に変化します。つまり、線虫は、飼育温度と餌がもらえていて満腹状態だったことを関連づけて学習しており、温度勾配上で、餌を与えられていた温度へ移動すると考えられます。面白いことに、ある特定の温度で餌を与えられずに空腹状態を体験した線虫は、温度勾配上で、飼育温度へ移動せず、温度勾配上を動き回ります。あたかも、飼育温度と空腹状態を関連づけて学習しているために、温度勾配上で飼育温度に行くのを嫌がって、温度を頼りに餌が豊富な場所を探し回るように振る舞うのです(図参照)。

温度走性の研究はなぜ大事なのか

線虫の温度走性が最初に報告されたのは、今から約50年前の1975年にまでさかのぼります(1)。ここで、線虫と呼んでいるのは、モデル生物の線虫シー・エレガンス(C. elegans)です。線虫シー・エレガンスは土壌に住み、バクテリアを餌として生きている土壌自活性線虫の仲間で、寄生性はありません。一方で、線虫の中には、動物や植物に寄生する種類が数多く存在します。これらの寄生性線虫は、人間を病気にしたり、食糧となる植物を枯らしたりします。1975年以前から、農業試験場の研究者たちは、農作物を枯らして被害をもたらす植物寄生性線虫を駆除する方法として、温度走性に着目していました。なぜなら、線虫駆除のために薬剤を使えば、人間が食べる農作物そのものに悪影響が出ますが、植物寄生性線虫が本来持っている温度走性の性質を利用すれば、農作物への寄生を阻むことができるかもしれないからです。

また、人間の約70%の遺伝子は、線虫の遺伝子と共通しています。線虫の温度走性を研究することで、温度を感じる仕組みや、空腹によって行動が切り替わる仕組みの原型が明らかになれば、人間がとる行動の意味を、もっと理解できるようになるでしょう。

温度走性の研究はどう進んでいるか

線虫の温度走性を調べるには、線虫が温度勾配を感じながら、自由に移動できるように、実験装置を工夫します。また、線虫の移動が伴う走性そのものを計測せずに、線虫に、温度上昇などの温度の時間変化を感じさせて、前進運動や方向転換などの動きがどう変化させるかを計測することもできます。さらに、温度走性に必要な神経細胞を明らかにして、それらの活動を調べることや、人工的に操作することも可能です。現在、これらの計測や操作は、最先端技術を使って行われています。

研究成果の一部をご紹介します。AFDと呼ばれる神経細胞は、温度を感じる細胞として発見されましたが(2)、驚くべきことに、このAFDは、温度を感じるだけでなく(3)、温度の情報を記憶していることがわかりました(4)。また、AFDで受け取る温度情報は、AIYと呼ばれる神経細胞に伝達され、このAFDからAIYへの伝達のされ方が、満腹状態と空腹状態で異なっていることもわかりました(5)。この伝達様式の違いは、満腹状態では飼育温度を好きになり、空腹状態では飼育温度を嫌いになるという行動の違いを反映していると考えられます。今後も、線虫の温度走性を研究することは、地球に住む生物のありさまを理解することに役立つだけではなく、人間が健康により良く生活するためにも、大切なことなのです。

参考資料

1)EH Hedgecock、RL Russell著、「Normal and mutant thermotaxis in the nematode Caenorhabditis elegans」、1975年、DOI: 10.1073/pnas.72.10.4061

2)I Mori、Y Ohshima著、「Neural regulation of thermotaxis in Caenorhabditis elegans」、1995年、Nature 376、344-348

3)KD Kimura、A Miyawaki、K Matsumoto、I Mori著、「The C. elegans thermosensory neuron AFD responds to warning」、2004年、DOI: 10.1016/j.cub.2004.06.060

4) K Kobayashi et al著「Single-cell memory regulates a neural circuit for sensory behavior」、2016年、 http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2015.11.064

5) HJ Matsuyama、I Mori著「Neural coding of thermal preferences in the nematode Caenorhabditis elegans、2020年、https://doi.org/10.1523/ENEURO.0414-19.2020

監修者

森 郁恵

1957年東京都生まれ。ワシントン大学(セントルイス)大学院博士課程修了。名古屋大学教授、理学研究科ニューロサイエンス研究センターの初代センター長を務め、現在は、北京脳科学研究所特聘研究員として「温度走性の仕組み・神経回路ダイナミクス」の研究を行っている。

研究室HP

https://nsi.bio.nagoya-u.ac.jp/jp/

https://www.cibr.ac.cn

©2026 虫の集い(線虫研究者コミュニティ)「3. 線虫が感ずる温度」CC BY

4. 線虫が感ずる接触(機械刺激応答)

1. 機械刺激とはなにか? ―生き物の体にかかる力

「機械刺激」とは、生き物のからだにかかる力のひとつです。難しい言葉に聞こえますが、押されたり、引っぱられたり、揺れを感じたりする時にはたらいている、身近な力です。

この力は、生き物たちが周囲の環境にうまく対応するために役立っています。私たちが生活の中で、物にさわったり、からだを動かしたり、音を聞いている時にも、この力を利用しています。そして、「固い」とか、「からだが傾いている」とか、「誰かが呼んでいる」などといった情報を得ています(図1)。

機械刺激を利用しているのは人間だけではありません。犬や猫はもちろんのこと、体が1 mm しかない小さな線虫も、しっかり機械刺激を活用しています。たとえば、細い毛でなでたり、固い針でつついたりすると、刺激を感じて逃げていきます。線虫を飼っている容器を揺らしても、やっぱり逃げます。風をふきかけても逃げますが、線虫がお腹をすかせているときはジャンプ(!)をすることがあります。この行動は、近くを通る大きな動物に飛び乗って、えさのある場所に連れて行ってもらうためだと考えられています。

こうして生き物たちは、からだにかかる力をうまくつかって体を動かし、日々生活しているのです。

2. 線虫C. elegansが機械刺激を感じるしくみ

耳も骨格ももたない小さな線虫は、どのようにして機械刺激を感じて、行動しているのでしょうか?

線虫のからだには、力を感じるための特別な細胞があります。この章では神経に焦点をあてて解説します。

線虫のからだには、機械刺激を感知する神経が、雌雄同体で30個、オスで72個以上あると考えられています。これらの神経は、からだのいろいろな部分にあって、かかった力の強さや、場所を知ることができるようになっています。

機械刺激を感知する神経は、その性質によって大きく2種類に分けられます。

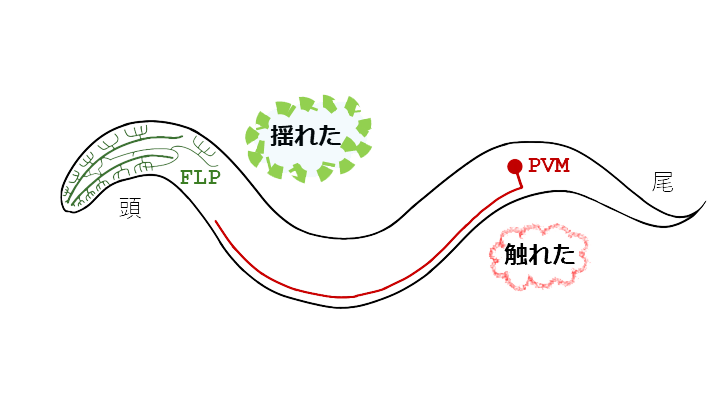

① 長い突起をもつ神経(図2)

とても長い突起をもつ神経で、突起はからだの半分以上の長さがあります。多くの突起には、情報を感知し、細胞の中に伝えるための特別なタンパク質(DEG/EnaCチャネル)があります。線虫はこの突起とタンパク質を使って、からだにかかる力を感じます。

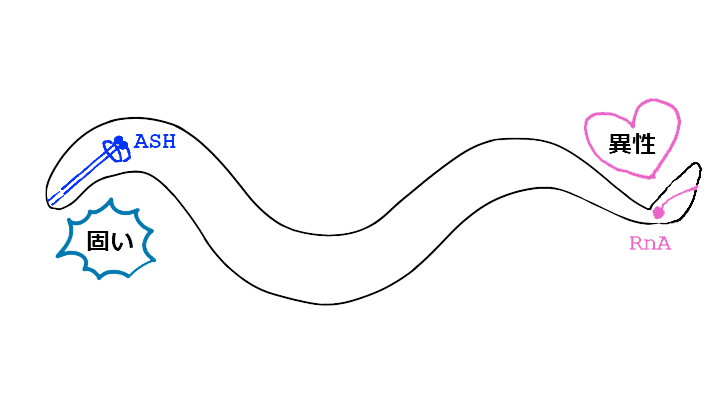

このタイプの代表例は「ASH」と呼ばれる神経です。強く押されたときの強い力や、熱などの危険な情報を感じとり、逃げる行動を引き起こします。

② 毛をもつ神経(図3)

先端に「感覚繊毛」と呼ばれる短い毛をもつ神経で、この毛を使って力を感じます。この毛には、情報を感知し、細胞の中に伝えるための特別なタンパク質(TRPチャネル)があります。

このタイプの代表例は「ASH」と呼ばれる神経です。強く押されたときの強い力や、熱などの危険な情報を感じとり、逃げる行動を引き起こします。

他の神経の例としては、線虫の口の周りにある「CEP」や「ADE」などがあります。これらは、口の近くにえさがあるかどうかを知るのに使われています。また、雄の線虫だけがもつ、特別な神経もあります。これらは尾やその周りにあり、交尾の際に大事な役割を果たしています。

このように、神経は、機械刺激がもたらすいろいろな情報を感知し、適した行動をとるのに役立っています。

3. まとめ

興味深いことに、線虫が機械刺激を感じるしくみには私たちヒトを含むたくさんの生き物たちと似ているところがあります。特にTRPチャネルの使われ方などはとてもよく似ています。小さな線虫の研究から、さまざまな生き物の理解が進み、新しい病気の治療法や、科学技術の開発につながることが期待されます。

参考資料

1)Miriam B. Goodman著 「Mechanosensation」、2006年 Wormbook、http://www.wormbook.org/chapters/www_mechanosensation/mechanosensation.html

2)石橋信義著 「線虫の生物学」、2003年 東京大学出版

3) Martin Chalfie and John White 著、William B. Wood and the Community of C. elegans Researchers 編 「The Nervous System」in「The Nematode Caenorhabditis elegans」、1988年、Cold spring harbor laboratory

監修者

堀 沙耶香

1979年熊本県生まれ。東京大学大学院博士課程修了。現在、奈良女子大学准教授として「動物生理・行動学」の研究・講義・演習を担当している。中高生向けの実験講座などにも積極的に取り組む。日本神経科学学会では評議員や将来計画委員会機関誌WGメンバー等なども務める。

©2026 堀沙耶香「4. 線虫が感ずる接触(機械刺激応答)」CC BY

5. 線虫の「脳」のより複雑な機能

はじめに

からだの外からの刺激に対する応答やその刺激の一部を記憶することによって行動を変化させることを、神経科学の専門用語で「学習」と呼びます。学習は、さまざまな動物種で広く知られていますが、線虫も基本的な学習と記憶ができます。

線虫では、神経回路の構造がわかっている、遺伝学を使って遺伝子の働きと行動とを結びつけられる、といった特徴を活かして、いろいろな研究が行われてきました。その結果、刺激に対する応答や記憶・学習以外にも「脳」の働きがあることが発見され、それらに関わる遺伝子などが明らかにされてきました。以下に、それらを簡単に紹介します。

記憶と忘却

これまでに説明したように、線虫が味や匂い(3-2)あるいは温度(3-3)を感じ、えさの存在や飢餓と組み合わせて記憶することは詳しく調べられてきました。記憶に必要な遺伝子群は他の動物種でも発見されており、記憶に関するメカニズムは詳しく調べられてきています。

これに対して忘却は、「時間が経ったら自然に忘れるもの」と考えられてきました。しかし、線虫の忘却の研究から、記憶を忘れさせる神経細胞があって、その神経細胞で忘却を促進する遺伝子のはたらきが失われると記憶が長い間保持される、ということが発見されました(文献1)。

行動の選択

私たちは光・音・匂いなどを常に同時に感じていて、それぞれの刺激から重要な情報を選択して、それら異なる情報の重要さを比較などしたうえで(「情報の統合」と呼びます)、行動に結びつけています。

例えば、動物が巣の中にいる状態を想像してみましょう。お腹が減っている時にえさの匂いがしてきたら、外に出るのが良い判断です。しかし、たとえば天敵の鳴き声や姿が感じられるようなら、外に出るのは控えるべきです。これらさまざまな刺激は、はっきりしていたりわずかだったりいろいろな大きさで届くのですが、動物が取れる行動は「外に出る/出ない」といった単純なかたちになります。 このような「連続的な刺激に対する、『イエス・ノー』的な行動の選択」を、専門用語で「意思決定」と呼びます(図)。線虫では、「好きな匂いと嫌いな味」に対する誘引と忌避の行動の選択や、嫌いな匂いに対する行動方向の選択などに関わる重要な遺伝子や、行動選択の際の神経細胞内での計算などが明らかになっています(文献2, 3)。

感情

イヌやネコには感情が感じられますが、同じ哺乳類でもウマやウシ、あるいはウサギに感情はあるのでしょうか?10年ほど前に「感情とは刺激によって引き起こされかつ持続する脳の状態である」といった定義が提案されました(たとえば、「合格通知」を見た時は、うれしい気持ちがしばらく続き、逆に不合格だと、落ち込んだ気持ちが続くなど)。これをきっかけに感情の神経科学的研究が進み、昆虫などにも感情のような「脳」のはたらきがありそうだという論文が発表されてきました。興味深いことに、線虫にも「感情」が存在する可能性が明らかにされ、関与する遺伝子もいくつか発見されました(文献4)。

おわりに

線虫の「脳」は私たち人間の脳とは比べ物にならないくらい非常に小さいですが、これまで説明してきたように、予想以上に(線虫の研究者が思っていた以上に)ヒトの「脳」と共通するはたらきがあります。すなわち、とてもシンプルな線虫の「脳」を研究することが、私たちヒトの脳の理解につながっていくのです。

参考資料

1) Inoueら著 「Forgetting in C. elegans Is Accelerated by Neuronal Communication via the TIR-1/JNK-1 Pathway」、2013年 Cell Rep、3: 1-16、doi:10.1016/j.celrep.2013.02.019.

2) Ishiharaら著 「HEN-1, a secretory protein with an LDL receptor motif, regulates sensory integration and learning in Caenorhabditis elegans」、2002年 Cell、 109: 639–649、doi: 10.1016/S0092-8674(02)00748-1

3) Tanimotoら著 「Calcium dynamics regulating the timing of decision-making in C. elegans」、2017年 eLife、6: e21629、doi: 10.7554/eLife.21629

4) Teeら著 「Electric shock causes a fleeing-like persistent behavioral response in the nematode Caenorhabditis elegans」、2023年 GENETICS、225: iyad148、doi: 10.1093/genetics/iyad148

監修者

木村 幸太郎

上記参照。

研究室HP

https://www.kokimura-lab.org

©2026 虫の集い(線虫研究者コミュニティ)「5. 線虫の「脳」のより複雑な機能」CC BY