※この記事はCodex(GPT-5 high), Claude Sonnet 4(とちょっとだけ私)が作成しています。

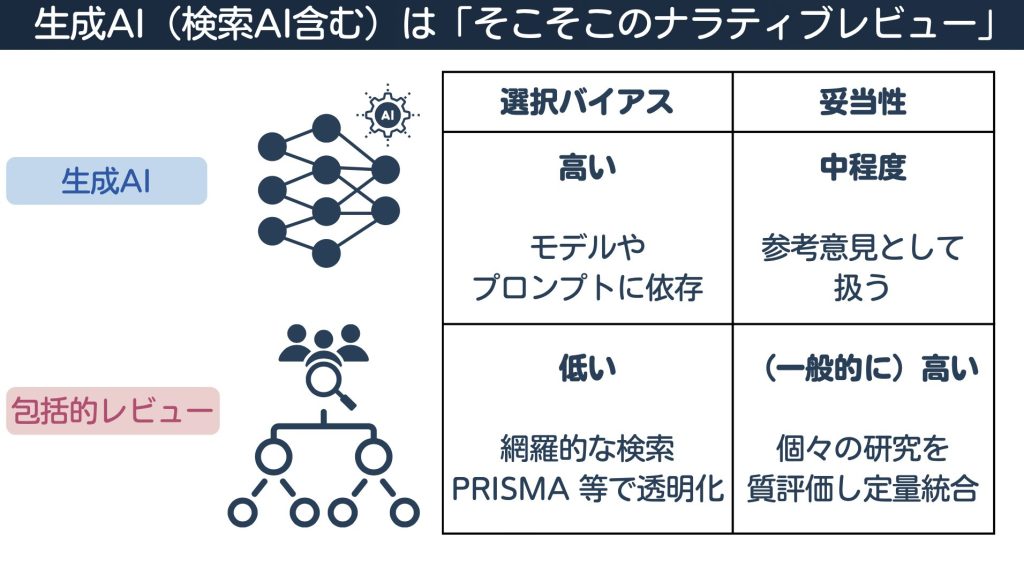

突然ですが、生成AI(検索AI含む)は現在「そこそこのナラティブレビュー」のレベルに位置しています。選択バイアスが高く妥当性は中程度であり、参考意見として扱うべき段階です。一方で、包括的レビューは網羅的な検索とPRISMA等で透明化され、個々の研究を質評価し定量統合することで選択バイアスが低く妥当性が一般的に高いとされています。

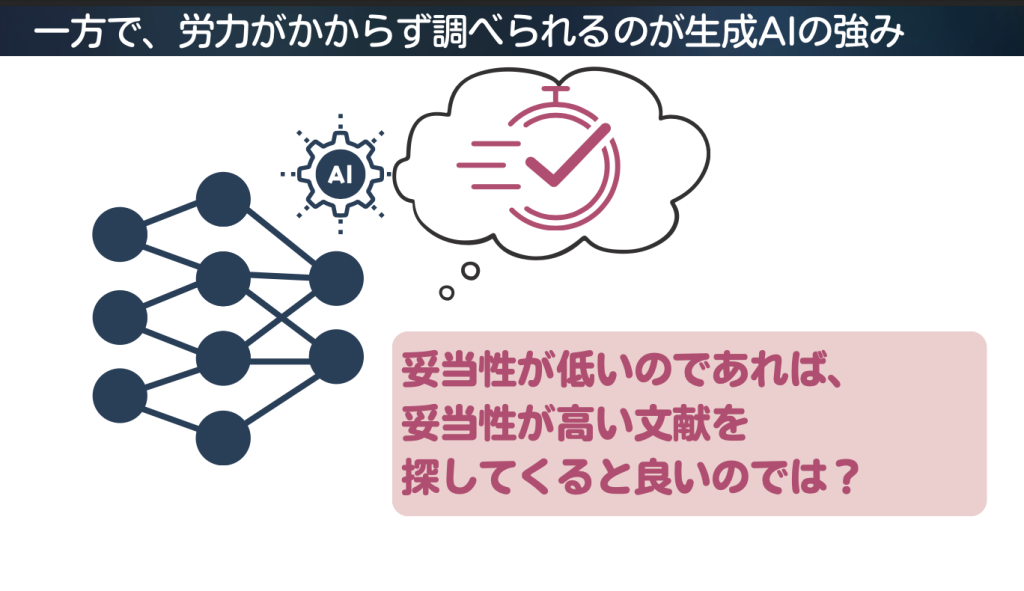

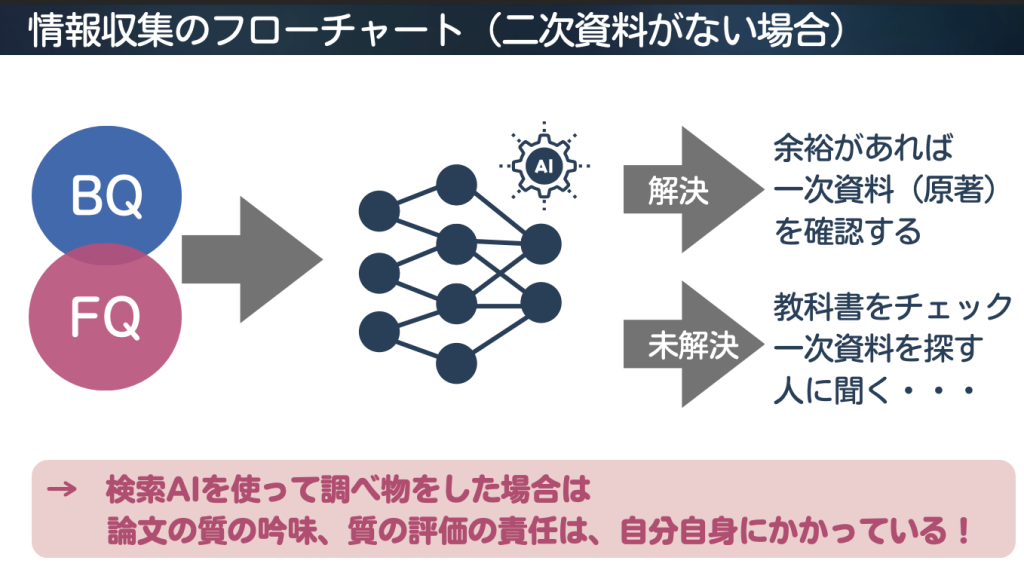

重要なのは、検索AIを使って調べ物をした場合、論文の質の吟味や質の評価の責任は自分自身にかかっているということです。しかし一方で、労力がかからず調べられるのが生成AIの強みでもあり、妥当性が低いのであれば妥当性が高い文献を探してくると良いのではないかという考え方もできます。

こうした背景を踏まえて、今回は医療情報検索AIのOpenEvidenceを効率的に活用するためのChrome拡張機能を開発しました。Chrome Web Storeに申請中ですが、早く使ってみたい方向けに手動でのインストール方法をご紹介します。

OpenEvidenceの基礎知識

OpenEvidenceは、Mayo Clinic Platform Accelerateから生まれた臨床意思決定支援のための医療情報プラットフォームで、NEJM GroupおよびJAMA Networkと複数年のコンテンツ契約を結び、ライセンス済みのフルテキストやマルチメディアの内容を引用付きで回答に反映することができます。

開発はHarvard/MIT所属の研究者らが中心で、プラットフォームは医療従事者限定の認証制(米国HCPは無料)で、160専門領域/1,000超の疾患・治療領域をカバーし、3,500万超の査読論文を横断的に検索して根拠を提示してくれます。

利用状況は米国医師の40%超が日次でログイン、月6.5万人超が新規登録。性能面では2023年にUSMLEで90%超, 2025年8月に100%を達成したと公表されています。

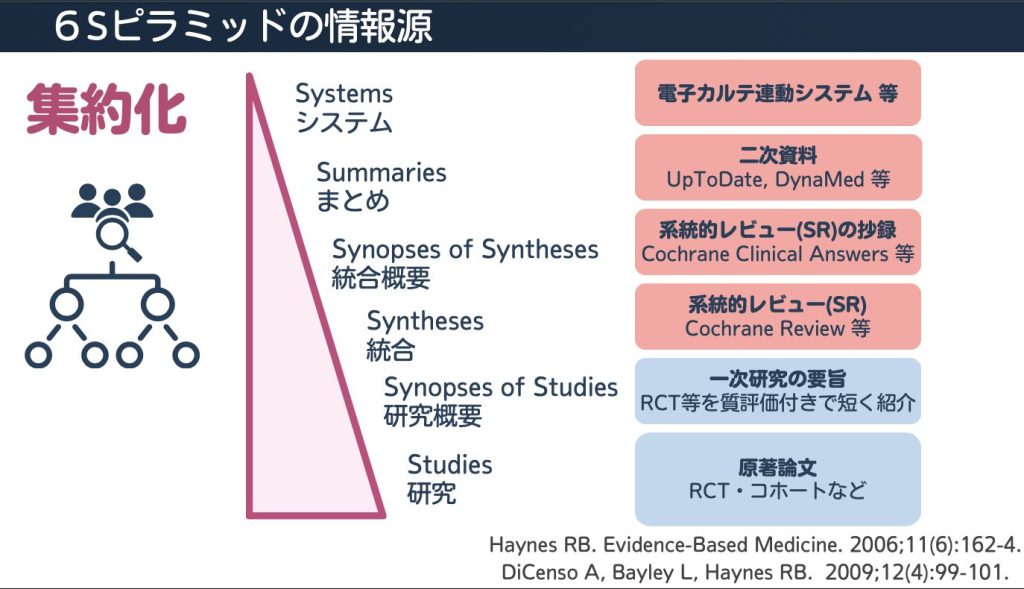

6Sピラミッドにおける情報源

医療情報検索には「6Sピラミッド」という階層構造があり、上から順にSystems(電子カルテ連動システム等)、Summaries(UpToDate、DynaMed等の二次資料)、Synopses of Syntheses(系統的レビューの抄録、Cochrane Clinical Answers等)、Syntheses(系統的レビュー、Cochrane Review等)、Synopses of Studies(一次研究の要旨、RCT等を質評価付きで短く紹介)、Studies(原著論文、RCT・コホートなど)となっています。

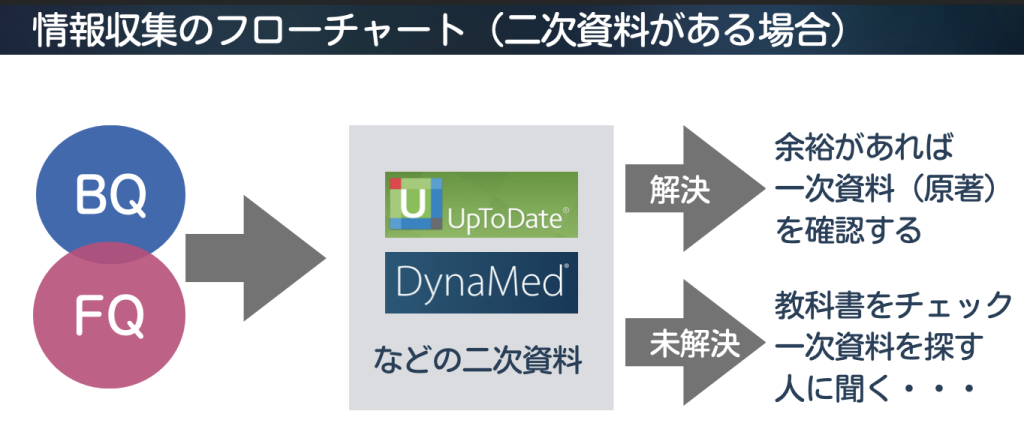

6Sピラミッドの上ほど、ユーザー(我々)の批判的吟味コストが減るという特徴があります。つまり、情報収集のフローチャートにおいて、二次資料がある場合はBQ(Background Question)やFQ(Foreground Question)をUpToDateやDynaMedなどの二次資料で検索し、解決すれば余裕があれば一次資料(原著)を確認し、未解決であれば教科書をチェックしたり一次資料を探したり人に聞くという流れになります。

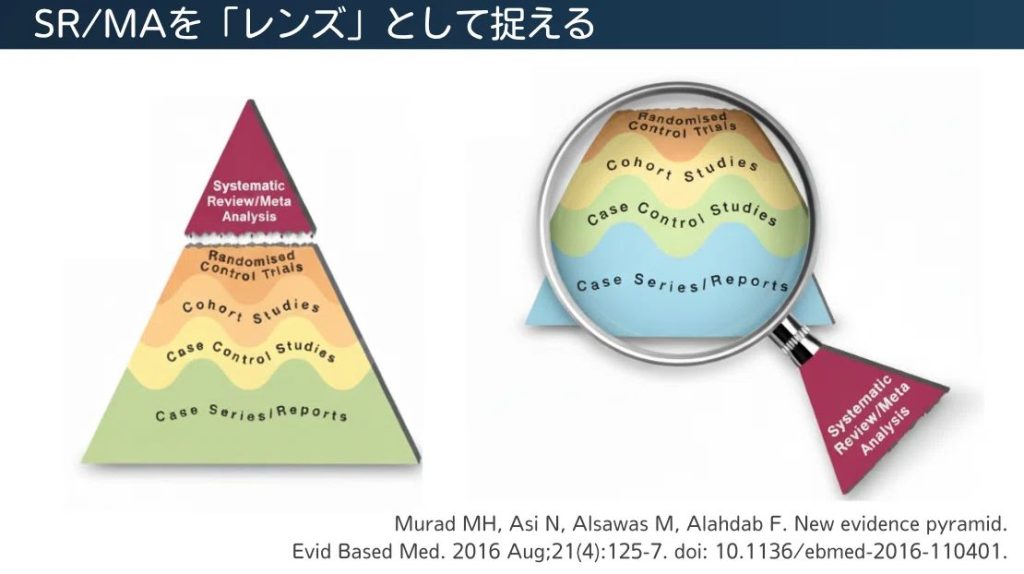

なお、最近は、SR/MAは単に階層の頂点として盲目的に信頼するのではなく、様々な研究(エビデンス)を批判的に吟味し、統合し、臨床現場に適用するための「レンズ」や「道具」として捉える考え方が主流になっています。この考え方では、SR/MAは一次研究を評価するためのツールとしてピラミッドからは外して扱われます。

このエビデンスの質の逆転現象は、常にRCTが観察研究よりも優れているわけではない、ということを示しています。例えば、バイアスリスクが高いなど質の低いRCTを統合したメタアナリシスよりも、交絡因子が慎重に調整された質の高い大規模な観察研究の方が、信頼性の高い結果を示すことがあります。現在、このような研究デザインを横断したエビデンスの質の評価はGRADEアプローチにまとめられており、近年はその考え方をさらに発展させたCoreGRADEも発表されています。

一方、二次資料がない場合は検索AIを使って調べ物をすることになりますが、この場合は論文の質の吟味、質の評価の責任が自分自身にかかってくることを理解しておく必要があります。

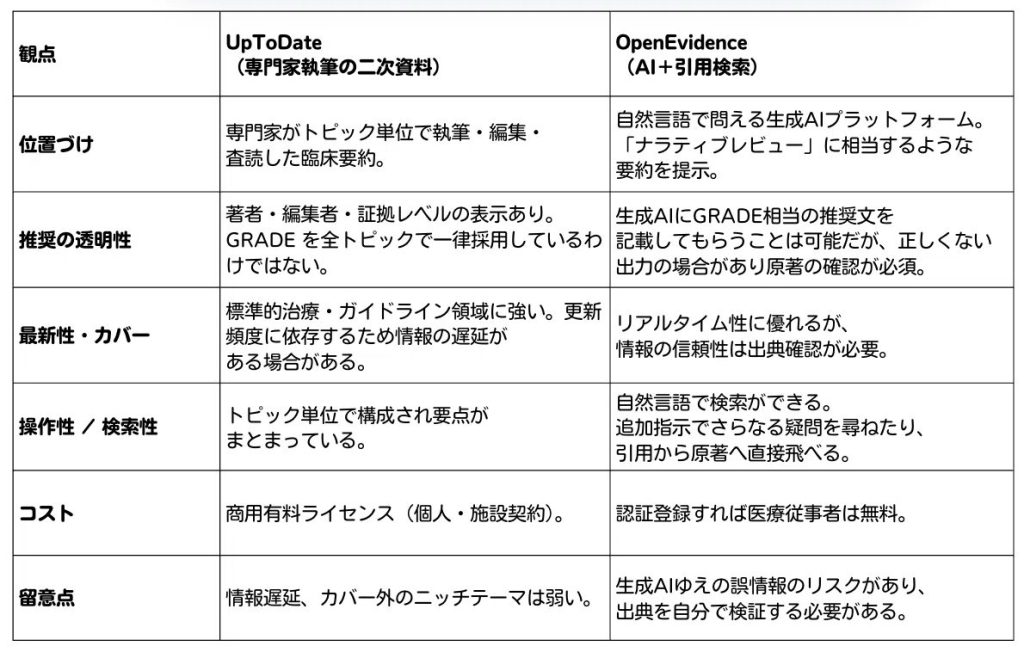

UpToDateとOpenEvidenceの違い

UpToDateは、トピックごとに当該分野の専門家が執筆し、セクション・エディターや医学編集部による編集・査読を経て公開される二次資料です。原著データと専門家の臨床経験が統合された内容は、単なる文献の羅列ではなく、臨床現場で使える形に整理された「集合知」としての価値があります。編集済みである分、信頼性が高く、診療判断の根拠として参照しやすいのが特徴です。

一方、OpenEvidenceは自然言語での問いかけに応答する生成AIプラットフォームで、学術文献やライセンスされたコンテンツを横断的に検索して引用付きの要約を瞬時に生成します。会話形式で追加の疑問を深掘りできるため、最新の研究やニッチなテーマの探索に優れ、提示された引用から原著へ直接アクセスして確認できる点も実用的です。

重要なのは、両者の「作られ方」と「責任の所在」が異なることです。UpToDateのような二次資料は専門家の執筆と編集責任に基づく版管理があるのに対し、OpenEvidenceの出力は生成モデルによる要約文であり、GRADEシステムのような推奨決定プロセスを経ているわけではありません。

そのため、OpenEvidenceの回答は効率的な情報探索や最新知見の発見に優れる一方、引用の正確性や解釈の妥当性はユーザー側で検証する必要があります。

臨床実務における現実的な運用としては、UpToDateのような二次資料にアクセス可能であれば二次資料で推奨を確認しつつ、OpenEvidenceで最新文献やニッチな証拠を補足・探索する、という使い分けが有効だと思います。

以下の記事にもよくまとまっているので参照されてください。

OpenEvidenceの使い方を考える https://daily-cps.com/how-to-use-openevidence

改めて、UpToDateの使い方を考える https://daily-cps.com/why-we-use-uptodate/

効率的なOpenEvidence活用法

さて、OpenEvidenceで私が実際に使用して効果的だったプロンプトは、

Provide a comprehensive explanation drawing on systematic reviews and meta-analyses (SR/MA), and list recommendations according to the GRADE system.

を検索語の末尾に付加することです。これで、一度人間による批判的吟味・統合を経た包括的レビュー = SR/MAを優先的に調べることで、誤情報のリスクをできるだけ回避しつつ、GRADEシステム(っぽく)推奨事項を並べてもらうことで、確認すべき引用文献もチェックしやすくなります。

しかし、毎回このプロンプトを手入力するのは面倒なため、この作業を自動化するChrome拡張機能を開発しました。

Chrome拡張機能の機能概要

このChrome拡張は、入力した検索語の末尾にあらかじめ用意したプロンプトを自動で付加することができます。主な特徴は次のとおりです。

多様な検索トリガーに対応

- ポップアップ検索:拡張アイコンから直接入力して検索

- 右クリック検索:Webページ上でテキストを選択してコンテキストメニューから検索

- アドレスバー検索:oe + スペース + 検索語で即検索

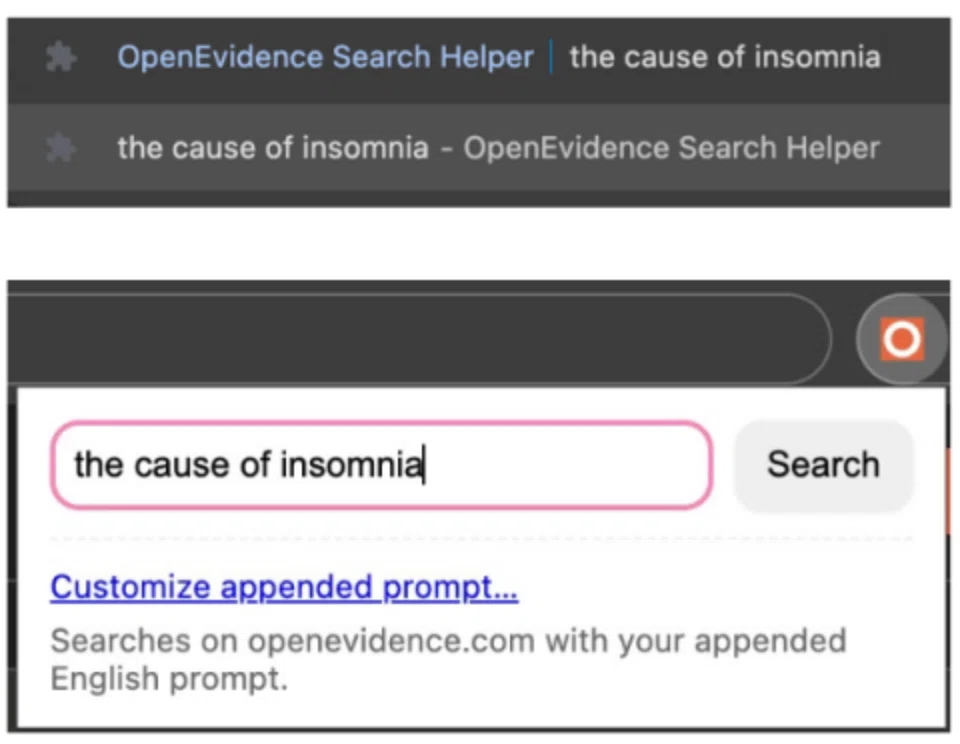

入力した語句の末尾に自動でプロンプト(例:SR/MAに基づく解説とGRADEに沿った推奨を出す指示)を付け加え、OpenEvidenceに投げます。たとえば 「the cause of insomnia」 とのみ入力しても、

the cause of insomnia — Provide a comprehensive explanation drawing on systematic reviews and meta-analyses (SR/MA), and list recommendations according to the GRADE system.

のように変換して検索してくれるのがポイントです。

また、OpenEvidenceで日本語で検索しようとすると、標準のOpenEvidenceの入力欄は日本語入力に対応していないため、日本語の変換中に Enter を押してしまって誤送信されることが頻発(地味につらい)のですが、このChrome拡張はこの問題は解決済みです。

UpToDateは本文を英語で読まないといけないのに対して、OpenEvidenceは日本語で検索した場合は日本語で出力内容が返ってくるのが忙しい臨床の合間には助かります。

インストール方法Chrome Web Store申請中のため、現在は手動でのインストールが必要です。GitHubの https://github.com/shoei05/oesearch/releases から「oesearch-mv3.zip」をダウンロードし自分のPCで展開します。次にChromeで「chrome://extensions」を開いて右上の「デベロッパーモード」をONにします。その後「パッケージ化されていない拡張機能を読み込む」をクリックし、ダウンロードしたzipファイルを解凍してできたフォルダ(manifest.jsonが入っている)を選択します。

Chrome Web Storeに公開されました。

こちらからダウンロードしてください。

使い方は、ツールバーの拡張機能アイコンをクリックして検索語を入力するポップアップ検索、Webページでテキストを選択して右クリックメニューから実行する右クリック検索、アドレスバーで「oe」+スペース+検索語+Enterのアドレスバー検索があります。プロンプトのカスタマイズは拡張機能アイコンから「Customize appended prompt…」で可能です。

デモはこちらの動画を御覧ください(再掲です)

注意点とフィードバックのお願い

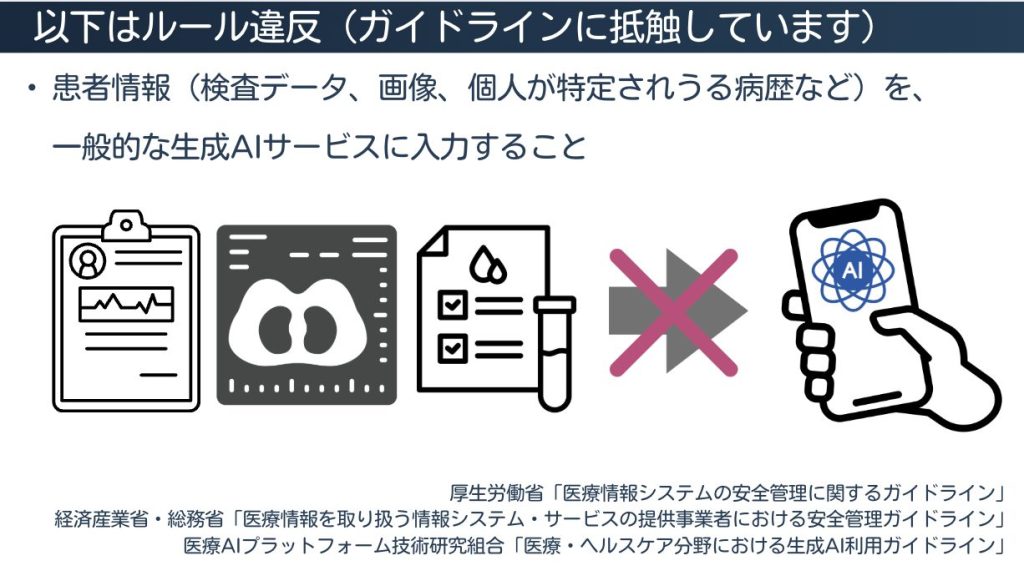

患者の個人情報は絶対に入力せず、必ず引用文献まで確認してAI回答を鵜呑みにしないこと、OpenEvidenceはまだ「参考意見」レベルとして使用することが重要です。事前にOpenEvidenceにログインしておく必要もあります。

もしこの拡張機能を試していただけましたら、検索効率の向上度合い、プロンプト内容の改善案、他に欲しい機能、使用中の困りごとなどについて、https://github.com/shoei05/oesearch/issues までフィードバックをお願いします。

まとめ

OpenEvidenceは便利なツールですが、AI検索はあくまで「高速な論文検索+要約」ツールとして位置づけ、最終的な臨床判断は医療従事者が引用文献まで確認して行う必要があります。この拡張機能が忙しい医療現場での効率化に貢献できれば幸いです。Chrome Web Storeでの正式リリースまでもう少しお待ちください。