���@�̈��medicine

���@�́A�u ���������Ƃ������S�Ȓn��Â���ɍv������ �v�@���߂�

�@�@�@�@�@�@�@�@�����K���a �F ���A�a�^�����ُ�ǁ^�������ǁ^���A�_���ǁi�ɕ��j�A�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�����펾���A�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�𒌂ɐf�Â��Ă��܂����A���� �u������v �́A

�ځ@��

- ���N�ɒ��������邽�߂ɂ�...

- ���A�a

- �@�@�@1�j���A�a�Ƃ́@�@2�j�f�f�@�@3�j�����Ǔ��A�a�@�@4�j����

- ���A�a ����

- �@�@�@1�j�H���^���Ö@�@�@2�j���Ö�@�@3�j�Ö@

- ���A�a �}��������

- �M�������[

���N�ɒ��������邽�߂ɂ��@for your life with QOL

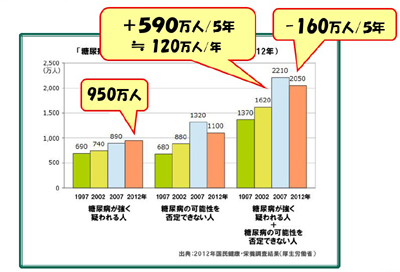

�@���{�ł́A2002�`2007 ��5�N�Ԃ� �u���A�a����ѓ��A�a�̋^������v �� 590���l�����A��120���l/�N�A���N�D�y�s���̐l���� ���A�a����ѓ��A�a�\���Q �ƂȂ����v�Z�ł��B������A2006�N��� �u���茒�f�v �����{�����悤�ɂȂ�A2012�N�ɂ͏��߂đ������������܂������A���A�a���Ґ��� 950���l �Ƒ����A���{�l13�l��1�l�� ���A�a�����ƂȂ��Ă��܂��B

�@ ���A�a�̌����͓��{�Ɍ��炸�A���Ă͂��Ƃ��A�A�W�A�E�A�t���J�ɂĂ��}�����A�S���E�ł̓��A�a�֘A���� 10�b��1�l �B���̌��� 2006�N�A���A�a�o�łɌ����Ă� �u���A���c�v ���Ȃ���A11/14���u���E���A�a�f�[�v�ɐ��肳��Ă��܂��B

�@ ���@�͂��̓��A�a�𒆐S�ɁA�����ُ�ǁA�������� �ȂǓ����d�������̐f�Âɓ������Ă��܂��B �����d�� �Ƃ́A�������i���A�a�j�A�������l�i�������ǁj�A�R���X�e���[���E�������b�ُ̈�i�����ُ�ǁj�A�i�� �ɂ��A���ǂ�����E�d�����邱�Ƃł��B���� �����d���� �Ǐ�Ȃ��Â��ɁA�������m���ɐi�s���A�ŏI�I�ɁA���S�ǁA�S�؍[�ǁA�]���� �i�]�[�ǁA�]�o���j�A�����s ���������܂��B�܂�A�S�؍[�ǁA�]�����́A���A�a�A�����ُ�ǁA������ ������̕a�C�ł���A���̗\�h�ɂ́A�����A�����A�����̌��i�ȊǗ����K�{�Ȃ̂ł��B

�@ ���A�a�A�����ُ�ǁA�������� �Ƃ����������K���a�͎������鎾���ł͂���܂��A���܂��t�������Ă������Ƃ� �u�����̎� QOL�v ���ێ����Ă̒������\�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@���A�a�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���S�ǁA�S�؍[��

�@�@�@�@�@�@�@�����ُ�ǁ@�@���@�@ �]���� �i�]�[�ǁA�]�o���j

�@�@�@�@�@�@�@�������ǁ@�@�@�@�@�@�@�@�����s�A�ǐ������d���ǁiASO�j

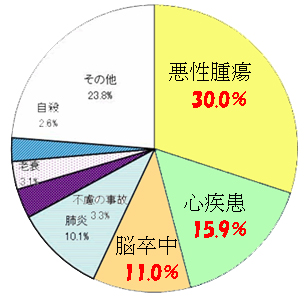

�@���{�l�̎������v �i�����J����H20.�j������ƁA

�@�@�@�@�@1�� �F ������ᇁi���j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �` 30.0%

�@�@�@�@�@2�� �F �S�����i�S�؍[�ǁA���S�ǁj�@�@�` 15.9%

�@�@�@�@�@3�� �F �]�����i�]�[�ǁA�]�o���j�@�@�@�@�` 11.1%

�ƁA��q�̓����d���ɂ�� �S�؍[�ǁA�]���� ���A2�� 3�ʁA27%�A4�l��1�l�ȏ� ���߂Ă���A��͂� ���A�a�A�������A�����ُ�� �̎��Â��d�v�Ȃ̂��Ƃ��킩��܂��B

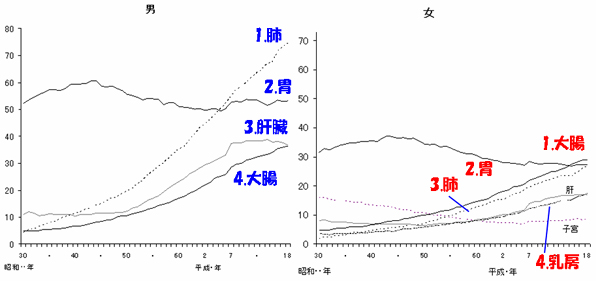

�@���{�l�̎�����1�ʂ� �� �i����j�ł��B���͑S�g�ɔ��ǂ����鎾���ł����A���̔��njX���𗝉����邱�ƂŗL���ȗ\�h�A�����������\�ł��B���̂��߂ɒj���̕��ʕʂɊ����݂Ă݂܂��傤�B

�@�@�@�� �j �� �� �@1�ʁF�x�@ �A2�ʁF�݁A3�ʁF�̑��A4�ʁF�咰

�@�@�@�� �� �� �� �@1�ʁF�咰�A2�ʁF�݁A3�ʁF�x�@ �A4�ʁF���[

����炩��A�j���Ƃ��� �݃J�����A�咰�J�����A����CT ���d�v�Ȃ��Ƃ���������܂��B����ɁA�j���ł� �̑����̂��߂� �����G�R�[�����A������ �������f�A�q�{�����f ���d�v�Ȃ��Ƃ͖��炩�ł��B

�@���ォ��A���{�l�� �u���N�ɒ���������v �ɂ́A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���@�F�@�咰���A�݊��A�x���A�̑����A����

�@�@�@�@�@�@�S�؍[�ǁA�]�����@�F�@���A�a�A�����ُ�ǁA������

�ɑ��A�����ɂ�� �u���������v�A�K�� �u���Áv ����ł��B

���@�ł͂��� �R�厾�� �i���A�S�؍[�ǁA�]�����j �̗\�h�A�����A���� �ɏ\���ɉ�������̐��Őf�Âɂ������Ă��܂��B

�@

���ꂪ���@���A�u�����K���a�v�A�u�����펾���v ����Ƃ��Đf�Âɂ������Ă��� �u������v �ł��B

���A�adiabetes mellitus

�u���A�a�v �́A���̐����K���a�F�����ُ�ǁA�������� �ƂƂ��Ɏ������鎾���ł͂���܂��A���܂��t�������Ă������Ƃ� �u�����̎��FQOL�v ���ێ������������\�Ȏ����ł��B�����Ă��ꂪ �u���A�a�̎��ÖړI�v ���̂��̂Ȃ̂ł��B

�ȉ��̋L�ڂ͊ȗ����A�P�������Ă���܂��B ���� ���ҋ����A�n��Z�~�i�[�A���҉�u�O����v �ւ��Q���������B

���A�a �Ƃ�concept�Adefinition

�y��`�z

�@�@�̓��ŗB�ꌌ���l��������z�������F�C���X�������A�u�o�Ȃ��Ȃ�����v�i1�^���A�a�j�A�u�o�Â炭

�@�@�Ȃ�����A�����Â炭�Ȃ�i�� �u�C���X������R���v�Ƃ����j�v�i2�^���A�a�j ���ƂŁA�H���ɊW�Ȃ�

�@�@��Ɍ����l�������Ȃ�a�C

�@�@�i�u�C���X������p�s���ɂ��A�����̍�������Ԃ��咥�Ƃ����ӎ����Q�v ���{���A�a�w�� �j

�@�@�E�C���X�����@...�@�X���i���זE�j���番�傳��A�e�זE�̃u�h�E���捞�����J������u���i�L�[�j�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̓���������A���̓��ŗB��̌����l��������z�������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�܂�A�זE�����炷��Ɓu�G�l���M�[���F�u�h�E����^���Ă����g�ҁv�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ǒ����炷��Ɓu�����l�������Ă������ҁv�ł��ˁB

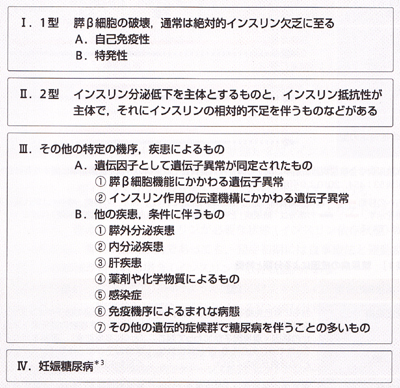

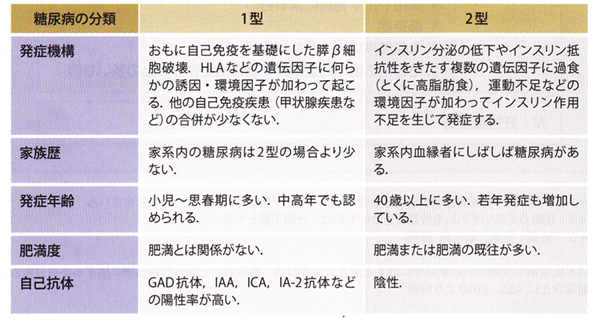

�y �����E�a���z

�@�@1�j �P�^���A�a�@�F�@�C���X���������ꏊ�ł����X�����זE���j��E�������A�C���X����������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ����Ĕ��ǂ��铜�A�a�B�@�����`�v�t�� �� ���l�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�a���j ���ȍR�� �� �����s���i�������j

�@�@2�j �Q�^���A�a�@�F�@��`�i�����̈�`���q�j����ɁA�ߐH�i���Ɏ��b�H�j�A�^���s���A�X�g���X

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �Ȃǂ̊����q������蔭�ǂ��铜�A�a�B�@�����`�v�t�� �� ���l�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�a���j ��`���q �� �{ �����q

�@�@3�j ���̎����Ȃǂ���Q���I�ɔ��ǂ��铜�A�a

�@�@4�j �D�P���A�a�@�F�@�D�P���_�@�ɔ��ǁE�������ꂽ���A�a�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���A�a���҂���̔D�P�́u���A�a�����D�P�v�Ƃ����A4�j���l�̎��Áj

�f �fdiagnosis

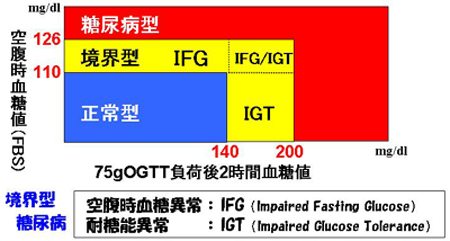

�@���A�a�^�@�F�@�@ �������l �� 126mg/dl

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A 75gOGTT 2���Ԍ����l �� 200mg/dl

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B ���������l �� 200mg/dl

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C HbA1c(NGSP�l) �� 6.5 %

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�`�C �����ꂩ�����Ƃ�

�@����^�@�@ �F�@�D �������l �� 110mg/dl

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E 75gOGTT*2���Ԍ����l �� 140mg/dl

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�D�E �o�������Ƃ�

�@���E�^�@�@ �F�@�u���A�a�^�v�u����^�v����ɂ��Y�����Ȃ��Ƃ�

�@�y�f�f�z�@1�j �ʂ̓��̌����� �u���A�a�^�v ��F�߂��Ƃ�

�@�@�@�@�@�@�@2�j �@�`�B�����ꂩ�ƁA�C ��F�߂��Ƃ��B

�@�@�@�@�@�@�@3�j �@�`�B�����ꂩ�ƁA���A�a���L�Ǐ�ⓜ�A�a�Ԗ��ǂ�F�߂��Ƃ�

������complication

[�}��������]

�@�@�}���Ȍ����l�̕ω��ɂ���ċN����Ǐ�B�ڂ����� ������ �ŁB

[����������]

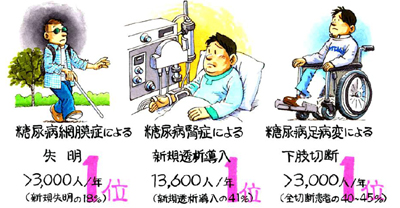

�@�y �����Ǐ� �z�@�@�э��ǂȂǍׂ����ǂ̏�Q

�@�@�@���A�a�Ԗ��ǁ@�F�@�P���A���B�O�A���B/�Ԗ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������P�ʁA�� 3,000�l/�N

�@�@�@���A�a�t�ǁ@�@ �F�@��1�`5��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�H���͓���������P�ʁA�� 15,000�l/�N

�@�@�@���A�a�_�o�ǁ@�F�@ASO�Ɗ֘A���A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ؒf������P�ʁA�� 3,000�l/�N

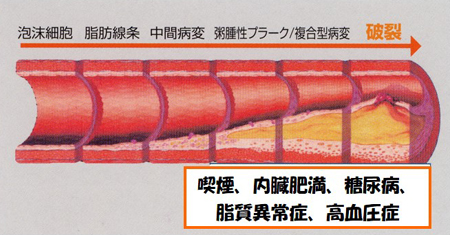

�@�y �匌�Ǐ� �z�@�@�������ǂ̏�Q�A�����d����

�@�@�@�������@�@ �F�@���S�ǁA�S�؍[��

�@�@�@�]�����@�@ �F�@�]���� �i �]�[�ǁA�]�o�� �j

�@�@�@���������@�F�@�����ǐ������ǁiASO�j�A�����s

�@�y ���̑� �z

�@�@�@�F�m�ǁ@�@ �F�@�]���ǐ��^�A���c�n�C�}�[�^�A�Ƃ��� �Q�{�ȏ�̃��X�N

�@�@�@������n�@�F�@�咰�� �i���C���X�������ǂ�苫�E�^���獂���X�N�j�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�t�����H�����iGERD�j�Ȃ�

�� ��check

�@�@�f�f�����@�F�@�����l�AHbA1c�A75gOGTT

�@�@��������@�F �i���t�j �����l�AHbA1c�ALDL�AHDL�A�������b�iTG�j�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�t�@�\�iBUN�ACr�AUA�j�A�̋@�\�iALT/AST�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�A�j�@�A�^���p�N�A�A�����ʃA���u�~���A�A�P�g����

�@�s������� �F�@�S�d�}�AABI/PWV�A�z�����G�R�[�A�咰/�݃J�����A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����G�R�[

�@�@���Ȍ����@�F�@��ꌟ��

�@�@�@�@�� �����A�����iLDL�AHDL�ATG�j�A�����A�얞�i�̏d�A���́j �́A

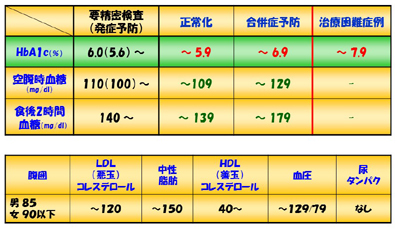

�@�@�@�@�@�@�����d���̊Ǘ��������ÖڕW �ɑ��������Â��d�v

�@�@�@�@�� ��ꌟ����Y�ꂸ��

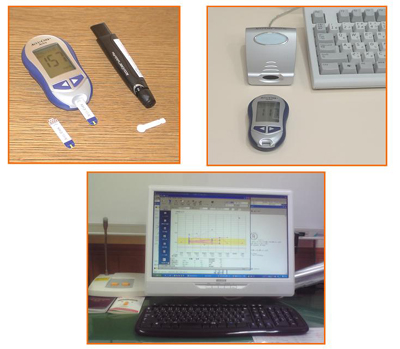

�@�@�@�@�� SMBG �i���Ȍ�������j ��s���܂��傤�B���X�̌������ȊǗ��͂��Ƃ��A�ጌ���A

�@�@�@�@�@�@�������Ȃ� �}�������� �̗\�h�E���������̂��߂ɂ��B

���A�a����diabetes mellitus treatment

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y ���ÖڕW �z

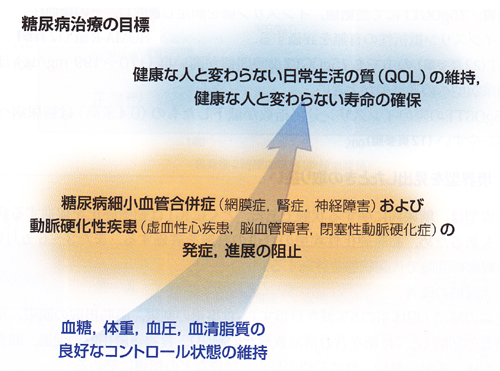

�@���N�Ȑl�ƕς��Ȃ� �u�����̎��FQOL�v ���ێ����āA�������m�ۂ���

�@�@�@�@�@�@�@QOL�ێ��A�����m��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�����Ǘ\�h

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@���X�� �u�����A�����A�����A�̏d�v �̊Ǘ�

�H���^���Ö@meal-exercise therapy

�@�H���Ö@�@�@�H���Ö@�͊�{���ł��d�v�Ȏ��Âł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �H���� �u�ʁE�o�����X�E���ԑсv ���d�v�ł��B �u�g���v ��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �u��Ɨʁi�y�E���E�d�J���j�v ����

�K���H���� ���v�Z���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �ڍׂ� �h�{�w�� ���܂��傤�B

�@�@�@�@�@�i�K���H����kcal�j �� �i�g��m�j �� �i�g��m�j �� 22 �� A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@A �F �y�J����25�A���J����30�A�d�J����35

�@�^���Ö@�@�@�i�Ӌ`�j �p������L�_�f�^���� �C���X������R�� �̉��P�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i���e�j �����e�ޒ��x�̎U���A1��30�`60��10,000��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���x�A�T4���ȏ�B

�@�@�@�@�@�@�� �a�Ԃɂ���Ă͉^�����t���ʂ̂��Ƃ�����A�厡��Ƃ悭

�@�@�@�@�@�@�@�@���k���܂��傤�B

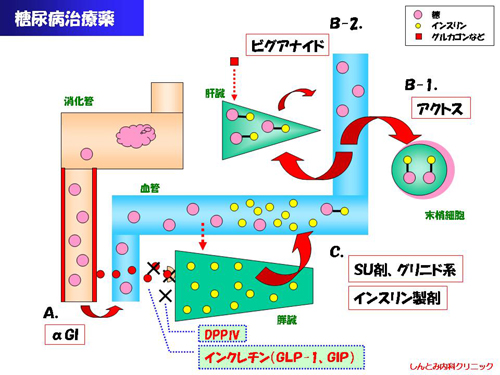

����drug

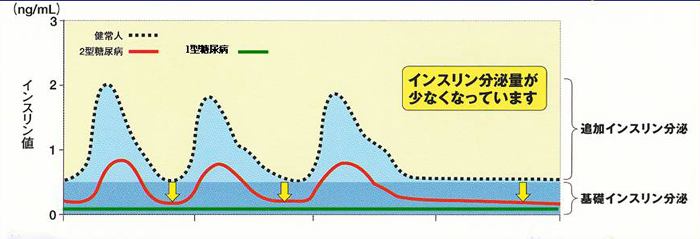

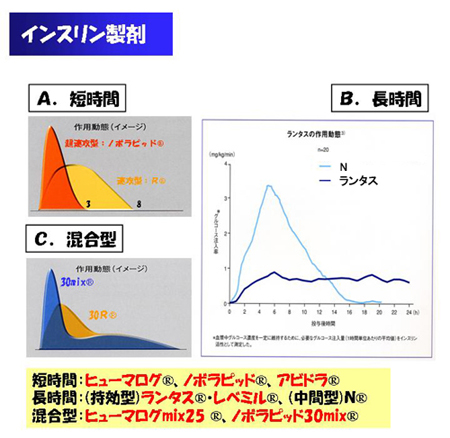

���̓��C���X��������̗l��

�@�@�@�@1�j ��b�C���X��������ibesal�j �F 24���Ԏ������傳��A��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����iFBS�j�̏㏸��}����B

�@�@�@�@2�j �lj��C���X��������ibolus�j �F �H���h���ɂ���ĕ��傳��A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�H�㌌���̏㏸��}����B

�@�@�m �C���X�������� �n

�@�@�@�@1�j �����^�C���X�����@ �F �����^�X�w�q(R)�A�g���V�[�o�iR�jetc.

�@�@�@�@�@�@�@�@�@��b�C���X�����ɑ�������A1��̒��˂� 12�`24����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̌����~����p�������p���Ԃ̒����C���X����

�@�@�@�@2�j �������^�C���X���� �F �����߯��(R)�Ą����(R) etc.

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�lj��C���X�����ɑ�������A�H���O�̒��˂ŐH�㌌����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�㏸��}�������p���Ԃ̒Z���C���X����

�@�@�@�@3�j �����^�C���X�����@ �F ���C�]�f�O(R)�A30mix etc.

�@�@�@�@�@�@�@�@�@��p���Ԃ̒�/�Z��p�C���X�����������������܁B���i����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����́A�Z��p�C���X�������܂̔䗦�i���j�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z��p���� �� �������^�C���X����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����p���� �� ���Ԍ^�C���X�����iN�j �` ��p���� 8-12����

�@�@�m ��C���X�������� �n

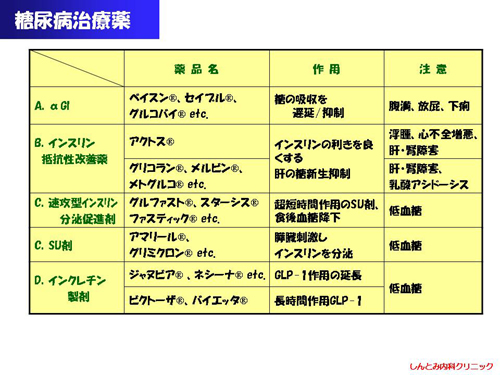

�@�@�@�@4�j ��GI�i�O���R�V�_�[�[�j�Q�܁j �F �x�C�X��(R)�A�Z�C�u��(R) etc.

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�H���O�ɓ������A�����̃u�h�E���z����}�����������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���j�H���O�����B�����E�����̕���p������

�@�@�@�@5�j �r�O�A�i�C�h�@�F ���g�O���R(R) etc.

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̑�����̃u�h�E�����o�}�� �� �C���X������R�����P�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̃u�h�E���z���}�����ʂ��B

�@�@�@�@6�j �A�N�g�X(R)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C���X������R�����P �� �̑�����̃u�h�E�����o�}��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���j����A�S�s�S����

�@�@�@�@7�j SU�܁@�F �A�}���[��(R)�A�O���~�N�����iR�jetc.

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�X�����זE���h���������I�ɃC���X��������������������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���j�ጌ��

�@�@�@�@8�j �O���j�h�n�@�F ����߽�(R)�A�t�@�X�e�B�b�N(R) etc.

�@�@�@�@�@�@�@�@�@��p���Ԃ��Z��SU�܁B�H���O�ɓ������H�㌌���̏㏸��}�����������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���j�ጌ��

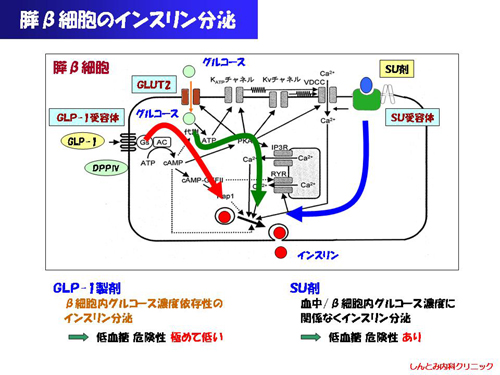

�@�@�@�@9�j �C���N���`��(*1)�֘A��/DPP4�j�Q��@�F �}���[�u(R)�A�l�V�[�i�iR�j etc.

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�X�����זE�\�ʂ̎�e�̂ɍ�p�����C���N���`���H����y�f�FDPP�S ��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�j�Q���邱�ƂŁA�C���X����������h������C���N���`���̍�p����������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���j�ጌ��

�@�@�@ 10�j �C���N���`��(*1)�֘A��/GLP-1���� �F �I�[���s�N(R)�A���x���T�X(R) etc.

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�X�����זE�\�ʂ̎�e�̂ɍ�p���C���X���������p�������C���N���`���iGLP-1�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ԍ�p�^�ɏC���������ˍ܁i����/�T1�j�A������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����l���P�ɉ����A�̏d�����A�̋@�\/�t�@�\�̉��P�����҂ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���j�ጌ��

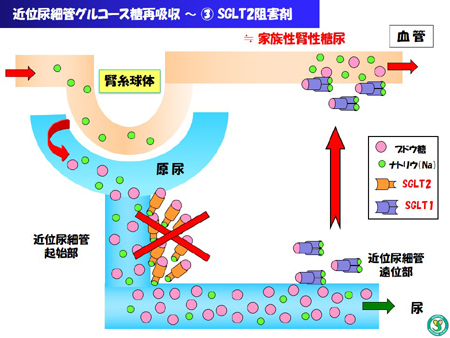

�@�@�@ 11�j SGLT2�j�Q��(*2) �F �X�[�O���iR�jetc.

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����u�h�E���́A�t���ň�U�A�A���ɑS�r�����ꂽ��A�^�щ��i�S�́j�F

�@�@�@�@�@�@�@�@�@SGLT2�ASGGLT1 �ɂ�茌���ɍċz������߂���܂��B���̒S�̂̕Е��F

�@�@�@�@�@�@�@�@�@SGLT2 ��j�Q���A�]��u�h�E����A�ɔr�����������l��ቺ�����������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���j�A�H�����ǁA���튴����

(*1)

�C���N���`�� �F GLP-1

�H���ƂƂ��ɏ������番�傳��A�C���X��������Ȃǂ̓��A�a���P��p�⑼�̐�����p��L���钰�ǃz�������̑��́B GLP-1�AGIP �������邪�A���A�a�ł� �uGLP-1�v�֘A����B���̓��ł́A���̕����y�f�FDDP�S�ɂ�萔���ŕ��������B �C���N���`���̍�p �� �u�X��p�v�u�X�O��p�v �ɑ�ʂ����B �X��p�̑�1�́A�X���זE���h�����ẴC���X���������p�A���������̍�p�� �X���זE���̃u�h�E���Z�x�������Ƃ��A�܂荂�����̂Ƃ��ɂ̂ݔ�������B ���������āA�����l�������Ƃ��̂݃C���X��������𑣂����ߒጌ�����ɂ߂Ă������Â炢�B��������Ə펞�C���X������������� SU�܁A�O���j�h�n �Ƃ̈Ⴂ�������ɂ���B ��2�ɓ��A�a���҂ōX�V���Ă��錌�����㏸�������X���זE�z�������F�O���J�S���̕���}���A��3�ɃC���X��������Ŕ敾�����X���זE�̊������B �X�O��p�Ƃ��ẮA�ېH�}���A�ݔr�o�}�� �Ȃǂ�����B

(*2)

SGLT2�j�Q��

���悢��A�Җ]�� �uSGLT2�j�Q��v ��2014.4���� �����ƂȂ�܂��B���� �u���悢��v �Ȃ̂��H

�����̓��́A�t���i�����́j�ɂĘV�p����i�g���E���iNa�j�ƂƂ��ɁA�A�̗��o�H�̊J�n�_�F�߈ʔA�ǂɈ�U�S�r������܂��i���A�j�B�r�����ꑁ�X�ɁASGLT2�ASGLT1 2�̉^�щ��i�S�́j�ɂ���Č����ɖ߂���A�Ăь��̌����l���ێ�����܂��B���̉^�щ��̈�� SGLT2 �̓��ċz����p��}����̂��A �uSGLT2�j�Q��v �ł��B�]���ȃu�h�E����r��������̂ł�����A�@�����l�����P����A�����ł͂Ȃ�������������ł������u�C���X������R���v�i�����זE�̃C���X�����̗����Â炳�j�A�X�����זE�̃C���X��������̉ߘJ�i�ߕ���A�敾�j�Ƃ��� �A�u���Ő��v �̉��P�Ƃ������A�a���Â̍��{�Ή��A����ɓ��r���ɂ�� �B�u�̏d�����v �A����炪���҂ł����܂ł��B�u���r���Ȃ�ጌ���͑��v���H�v �Ƃ������A�a���Â̍ő嗯�ӓ_�́A����1�̒S�́FSGLT1 ���������肩�\���ɓ��ċz����S���܂��̂ŁA�C�P�܂ł̒ጌ���͋ɂ߂Ă܂�ł��i���R�A���ܕ��p���͒��ӂ��K�v�ł���j�B�@����p�Ƃ��ẮA�ۂɂƂ��Ă��h�{���ƂȂ�u�h�E�����A�ʏ�ȏ�ɔA���ɔr������邽�߁A�A�H�����ǁA���튴���� �ɏ\���̒��ӂ��K�v�ł��B

- �@1�j �����^�C���X�����@�@�@ �����^�XXR�A�����^�X�A�g���V�[�o�A���x�~��

- �@2�j �������^�C���X�����@�@�m�{���s�b�h�A�t�B�A�X�v�A�A�s�h���A�q���[�}���O�A�����W�F�u

- �@3�j �����^�C���X�����@�@�@ ���C�]�f�O�A�m�{���s�b�h30mix�A�q���[�}���Omix25 etc.

- �@4�j ��GI�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �x�C�X���A�Z�C�u���A�O���R�o�C etc.

- �@5�j ���g�t�H���~���@�@�@�@�@�@�O���R�����A���g�O���R etc.

- �@6�j �s�I�O���^�]���@�@�@�@�@ �A�N�g�X

- �@7�j SU�܁@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �A�}���[���A�O���~�N���� etc.

- �@8�j �O���j�h�n�@�@�@�@�@�@�@�@�V���A�|�X�g�A�t�@�X�e�B�b�N�A�X�^�[�V�X�A�O���t�@�X�g etc.

- �@9�j DPP4�j�Q�܁@�@�@�@�@�@�}���[�u�A�W���k�r�A�A�l�V�[�i�A�X�C�j�[�A�g���[���^�A�e�l���A etc.

- 10�j GLP-1���܁@�@�@�@�@�@�@�I�[���s�b�N�A���x���T�X�A�r�N�g�[�U�A�g�����V�e�B�A���L�X�~�A etc.

- 11�j SGLT2�j�Q�܁@�@�@�@�@ �X�[�O���A�f�x���U�A�t�H�V�[�K etc.

- 12�j GIP/GLP-1���܁@�@�@�@�}���W����

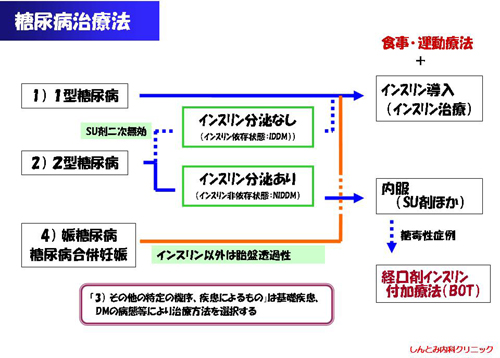

�Ö@drug treatment

���A�a�͉���̕a�^�ɂ����Ă� �u�H���^���Ö@�v �͕K�{�A��{���Â�

���B ���̏�Ŋe�a�^�a�Ԃɂ���Ď��Ö@������܂��̂ŁA���������

�݂܂��傤�B

1�^���A�a

�@1�j�����C���X�����Ö@

�@�@�@�@���̂�����C���X���������ɑΉ�����A�e�H�O3�����^�C���X�����A1��1��i�A�Q�O�j

�@�@�@�@�����^�C���X���� �v4��̃C���X�����Ö@

�@2�j�C���X���������牺�����Ö@ �iCSII�j

�@�@�@�@�^�o�R��̌g�ь^�C���X�����|���v�ɂ��牺�ɖ��߂��j���玝���I�ɃC���X������������

�@�@�@�@���ÁB �|���v�̃C���X�������ʂ͊ȒP�ɕύX�ł��A�^�����ȂǂɑΉ�����B�����C���X����

�@�@�@�@�Ö@�̈��^�B

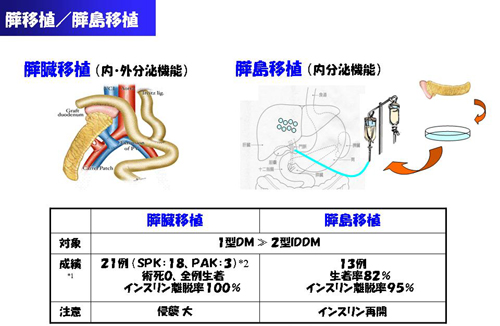

�@3�j�j�X�ڐA�^�X���ڐA

�@�@�@�@�X�ڐA���X���̑S���������͈ꕔ���J����p�ɂ���čs���ڐA�ł��B

�@�@�@�@�X���ڐA�͒҂��X�������C���X��������������ǂ�g�D�A�X�����Q���n���X����

�@�@�@�@�������A�����A���̗v�̂Ŋ̑��ɐ�������悤�ɓ_�H�ɂĈڐA����B �̑��ɐ��������X�g

�@�@�@�@�D���V���ȁu�X���v�ƂȂ��ăC���X����������n�߂܂��B

�@�@�@�@����ɂ��ۑ肪����܂���������҂��������Âł��B

2�^���A�a

�@�@�@�@�C���X������ˑ���ԁiNIDDM�j �F �C���X���������E����\���m�ۂ��ꂽ���

�@�@�@�@�C���X�����ˑ���ԁ@�@�iIDDM�j�@ �F �C���X���������\�ቺ�ASU�܂ɂĂ��\���ȃC���X����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���傪�Ȃ���Ȃ����

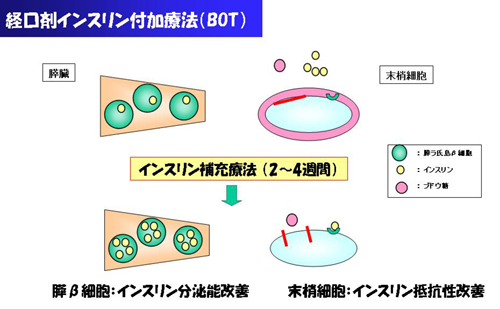

�@4�j

�o���܂ւ̊�b�C���X������[�Ö@�iBOT�j

�@�@�@�@2�^���A�aNIDDM �ł͐H���^���Ö@�ŃR���g���[���s�\���̂Ƃ��͓������ÂƂȂ�܂�

�@�@�@�@���A�����̍������̂��߃C���X��������\���ꎞ�I�ɒቺ���A�C���X������R�������i

�@�@�@�@������ԁi�����Ő��̑�����ԁj�ł͋�/�H�㌌���Ƃ��ɏ㏸���Ă���A�S�̂̌���

�@�@�@�@�������邽�߂ɒZ���ԁi��2�`8�T�j��b�C���X�����ɑ������鎝���^�C���X�����̎���

�@�@�@�@���˂�lj����܂��B ����� �uBOT�v �Ƃ����A���̃C���X������[�ɂ��A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �O���C���X�������X���זE���x�߁A�C���X��������\�����P

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A �����זE�̃C���X������R���̉��P�ɂ��A�C���X�����������₷���Ȃ�

�@�@�@�@�Ƃ����o���̌��ʂœ��Ő������P�A���A�a�̏�Ԃ����P���܂��B

�D�P���A�a�^���A�a�����D�P

�@�@�@�@�D�P�Ɗ֘A�������A�a�ł̎��Â��K���C���X���������ł��B ������ł̍Ê�`���͔ے�

�@�@�@�@����Ă܂����A������͑ٔՂ߂��邽�ߑَ��ጌ���̊댯������܂��B�D�P���̍���

�@�@�@�@���͋���َ��A��V�ُ�̊댯�������A�D�P���̌��i�Ȍ����Ǘ��͂��Ƃ��A���A�a����

�@�@�@�@�̔D�P�� �u�v��D�P�v ���]�܂����A�D�P��]�����C���X�������Â֕ύX���܂��B

���A�a �}��������acute complication

�}�������ǂ́A�}���Ȍ����l�̕ω��ɂ���ċN����Ǐ�ŁA������@�ɂȂ��肦��a�Ԃł��B���������āA�\�h�E�����������d�v�ɂȂ�܂����A������\�ɂ���̂�����茳�Ō����l��������� SMBG �i���Ȍ�������j �ł��B����̖�����邽�߂Ɏ厡��Ƒ��k���A����ASMBG ���s���Ă��������B

�ጌ��

�@�@�C���X�����ASU�� �Ȃnj����l��ϋɓI�ɒቺ�������܂̉ߏ���ʂɂ��A�����l���ቺ

�@�@����������Ԃ� �ጌ�� �Ƃ����܂��B �Ǐ�Ƃ��ẮA

�@�@�@�@�@�����_�o�Ǐ� �i�����l70mg/dl���x�j �F �����A�����A�p���A��w�U��i�ӂ邦�j

�@�@�@�@�@�����_�o�Ǐ� �i�����l50mg/dl���x�j �F ���ɁA���C�A�ڂ̂����݁A����

�@�@�u�h�E���A�p�����Ȃǂ�⋋�����X�Ɏ厡��ɘA�����k���܂��傤�B

������

�@�@�C���X�����ASU�� �̑ł��Y�A���ݖY�A���Ȕ��f���~��A�E���i�����A����҂ɑ����j�A�����ǁE

�@�@���M�Ȃǂɂ��A���x�̃C���X������p�s�����猌���l�F300�`600mg/dl�ȏ�Ƃ����}����

�@�@�������ƂȂ邱�Ƃ�����A�ӎ���Q �` ���� �����������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@���A�a�P�g�A�V�h�[�V�X �i 1�^���A�a�ɑ����j

�@�@�@�@�@�@�@���Z�����������nj�Q �i 2�^���A�a�ɑ����j

�@�@�����ɁA�_�H�A�C���X�������˂��K�v�ł��̂ŁA�厡��A�������f���܂��傤�B

�V�b�N�f�C

�@�@���A�a���҂��A���M�A�q�f�A�����A�H�~�s�U�ȂǂŁA�H�����ł��Ȃ��Ƃ��� �V�b�N�f�C ��

�@�@�����܂��B���i�A�ǍD�Ȍ����R���g���[���̕��ł��A��L�̒ጌ���⍂�������������₷���Ȃ�

�@�@�܂��B���ɁA1�^���A�a�̂����͂��̌X���������̂ŁA�����Ď��Ȕ��f�ŃC���X�����𒆎~����

�@�@�肵�Ȃ��ʼn������B

�@�@ �� ����H�͊댯�I �����⋋��Y�ꂸ�ɁA�ɗ� ������A�A�C�X�N���[���A�W���[�X �Ȃǂ�

�@�@�@�@ �ێ悵�A�厡��֘A�����܂��傤�B

�@�@�@�@ ��������A�厡��� �V�b�N�f�C�Ή� �͑��k���Ă����܂��傤�B