ipc.shizuoka.ac.jp�j

ipc.shizuoka.ac.jp�j�R�����u �����E�����isbkyama

ipc.shizuoka.ac.jp�j

ipc.shizuoka.ac.jp�j

�@�É���w�����L�����p�X�ɂ͐����Ȋw�̌����E����Ɍg��鑽���̕��X����������Ⴂ�܂��B�����͊�b���牞�p�܂ŁA���̌�������͐����w���牻�w�܂ŁA�܂��A�����Ώۂ͔���������M���ނ܂łƑ��푽��ɓn���Ă��܂��B���̂��߁A�Ȃ��Ȃ���̘b���b���������Ƃ��o���Ȃ��̂�����ł��B�������Ȃ���A�����Ȋw�����������ŁA���ʂ̘b��E��肪����Ǝv���܂��B�����ŁA�����Ȋw�������w��������X�̃l�b�g���[�N����ړI�Ƃ��āA�����Ȋw���b��������邱�Ƃɂ��܂����i96/05/24 �͓c��\�E�ߍ]�J���T�j�B

ipc.shizuoka.ac.jp�j

ipc.shizuoka.ac.jp�j ipc.shizuoka.ac.jp�j

ipc.shizuoka.ac.jp�j ipc.shizuoka.ac.jp�j

�܂���SU-LifeScience�O���[�v�̃z�[���y�[�W�ŘA�������肢���܂��B

ipc.shizuoka.ac.jp�j

�܂���SU-LifeScience�O���[�v�̃z�[���y�[�W�ŘA�������肢���܂��B|

��49�������Ȋw���Z�~�i�[ | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N12��21��(��) 17:00-18:00 |

| �� �� |

�É���w��w���3�K�Z�~�i�[���[�� �@�i��422-8529�@�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| ���� | ���r ���C���� ���O�i�É���w���w�������Ȋw�ȁj |

| ���� |

�w���b�g���������y�ъ̍Đ��ߒ��ɂ�����PDX-1�]�ʈ��q�̔�����́x

�@�̑��͍Đ��\�͂̍�������ł���C���̍Đ��ɂ͂Q�̋@�\�����݂��邱�Ƃ��m���Ă���B���̂P���u�㏞�����v�ł���C�̕����؏���ȂǂɎc���Ă���̍זE��_�Ǐ��זE�Ȃǂ̊̑����̍זE��������Ԃ�ۂ����܂ܑ��B���邱�ƂŌ��̑傫���ɖ߂�Ƃ������̂ł���B�����P���u�̑O��זE�v����^����Đ��@�\�ł���C��܊̏�Q��E�B���X���̏�Q�ȂǁC�̍זE�̑��B���}�����ꂽ�������œ����B���̂悤�ȏ������ł͊̑O��זE���f�������B���C���̌�C�̍זE��_�Ǐ��זE�ɕ������邱�ƂŊ̑g�D�̏C���Ɋ�^����B����ŁC�̑O��זE����ᇑO��זE�Ƃ��Ċ̊������ɂ��ւ��Ƃ������Ƃ��Â����玦������Ă���B���̂悤�Ɋ̑O��זE�͊̍Đ��E�����̋@�\�𗝉����邤���ŏd�v�Ȉʒu�Â��ɂ���זE�ł��邪�C���̋N����זE�n���C���q�����͖����\���ɖ��炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��B �@��X�͍ŋ߁C���b�g��܊̏�Q���f����p�����̑O��זE�̍זE������͂�i�߂�Ȃ��ŁC�_�Ǐ��זE����ъ̑O��זE��Pancreatic and Duodenal Homeobox 1�iPDX-1�j�]�ʈ��q�����Ă��邱�Ƃ������B�����,���b�g�̑O��זE���C�y�уq�gB�^���NJ̉��W�{�ɂ����Ă����̔������m�F�����B�{�Z�~�i�[�ł͂���甭����͂̃f�[�^���Љ��ƂƂ��ɁCPDX�\�P�̍זE�����ւ̊֗^�̉\�����������m���ɂ��Ă��Љ�CPDX-1�̊̍Đ��E�����ɂ���������ɂ��čl�@���C����̌����̕������ɂ��Ă��c�_�����킵�����B �@�܂��CPDX�\�P�̔�����͂�i�߂钆�ŁC���b�g���������ߒ��ɂ�����PDX-1�̋ɂ߂ă��j�[�N�Ȕ��������������̂ŁC���̍ŐV�f�[�^�ɂ��Ă��Љ�����B |

| �⍇�� |

�É���w���w�� ���r�@���@stkoike ipc.shizuoka.ac.jp ipc.shizuoka.ac.jp�É������Ȋw���t�H�[���������ǁ@gsbyf  ipc.shizuoka.ac.jp ipc.shizuoka.ac.jp

|

|

��47�������Ȋw���Z�~�i�[ | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N12��20���i�j16:30-17:30 |

| �� �� |

�É���w����w��B��218���� �@�i��422-8529�@�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| ���� |

�� ��j �i�|�X�h�N, �C�^���APadua��w�CDepartment of Medical Biotechnologies�CSection of Histology and Embryology) |

| ���� |

�w�E���r�L�`�����y�fUSP15��R-Smad�̃��m���r�L�`���������TGF���V�O�i���𐧌䂷��x

�@TGF���V�O�i���͍זE�����b�Z���W���[�ł���R-Smad�̃��r�L�`�����ɂ��}���I�ɐ��䂳��Ă���D����܂ŁC�����̃��r�L�`�����K�[�[�Ƃ���ɂ��R-Smad�̃|�����r�L�`��������ѕ����̑��i������Ă������C�����Ɲh�R����E���r�L�`�����y�f�����݂��邩�ǂ����͕s���ł������D���̘_���ɂ����āC�M�҂�́CTGF���V�O�i�����邢��BMP�V�O�i���̓`�B�ɕs����R-Smad�̒E���r�L�`�����y�f�Ƃ���USP15�肵���DR- Smad�̓^���p�N�������ɂ͂������Ȃ����m���r�L�`�����ɂ�肻��DNA�����������}������CUSP15�����̃��m���r�L�`�����C�����������邱�Ƃ� TGF���V�O�i�����邢��BMP�V�O�i���ɂ��W�I��`�q�̔����C�܂��C�זE�̕�����^���ɕK�{�ł������D���̘_���́CR-Smad�̃��m���r�L�`������ USP15�ɂ��E���r�L�`�����Ƃ���TGF���̐V�����t�I�Ȑ���@�\�𖾂炩�ɂ����D (�f�ژ_���FNature Cell Biology, 2011, PMID 21947082) |

| �⍇�� |

�É���w����w�� ���c �T���@ehkurod ipc.shizuoka.ac.jp ipc.shizuoka.ac.jp�É������Ȋw���t�H�[���������ǁ@gsbyf  ipc.shizuoka.ac.jp ipc.shizuoka.ac.jp

|

| ��196�� �����C�t�T�C�G���X�Z�~�i�[ | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N12��16���i���j15:00����@ |

| �� �� |

�É���w�_�w���a��211�� �@�i��422-8529�@�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| �� �� | ��c �����@�i�k�C����w��w�@�_�w�����@ �����j |

| �� �� |

�w�d�ۗނ̔|�{�זE�𗘗p���������������̘b��x

�@�d�ނ𒆐S�ɂ����W���X�����_�������������Љ��B �@���̂ق��̓�ӎY���������ɂ��Ă����y����B |

| �⍇�� |

�É���w�n���Ȋw�Z�p��w�@�E�_�w���@�͊ݗm�a �@E-mail: achkawa  ipc.shizuoka.ac.jp�@Tel 054-238-4885 ipc.shizuoka.ac.jp�@Tel 054-238-4885 |

| �T�C�G���X�J�t�F in �� ��59�b | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N12��15��(��) 18:00-19:30 |

| �� �� |

B-nest �É��s�Y�w�𗬃Z���^�[ �@�i�É��s�����K��3-21 �y�K�T�[�g�U�K�v���[���e�[�V�������[���C�A�N�Z�X����j |

| �� �� |

�ɓ� �K�G �i�É���w�w���j |

| �� �� |

�w���Ƃ̍H�w�F���R����̈Ӗ��\���`���ƍH�̊ԂŁ`�x

�@���Ȋw�̈ꕪ��Ɏ��R���ꏈ���ƌĂ�镪�삪����܂��B�R���s���[�^�T�C�G���X�ƌ���w�E�F�m�Ȋw�Ȃǂ̋��E�̈�ł���A�H�w�I���p�������܂�ł��܂��B�u���Ƃv�Ƃ����Ώۂ��R���s���[�^�ŏ�������ۂɁA�u���Ƃ̎��Ӗ��v���ǂ̂悤�Ƀ��f��������̂��Ƃ������ɂ��ďq�ׂ܂��B

|

| �⍇�� |

�T�C�G���X�J�t�F�T��ړX��@�㓌��B ��422-8529�@�É��s�x�͋��J836 �É���w���w�������W �@�d�b/FAX�@054-238-4751�@�d�q���[���@sci-cafe  ipc.shizuoka.ac.jp

�@http://www.sci.shizuoka.ac.jp/sciencecafe/index.html

�@http://sciencecafe.eshizuoka.jp/ ipc.shizuoka.ac.jp

�@http://www.sci.shizuoka.ac.jp/sciencecafe/index.html

�@http://sciencecafe.eshizuoka.jp/

|

| ����w ��27��GRL�o�C�I�T�C�G���X�Z�~�i�[ | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N12��9���i���j17:00-18:30 |

| �� �� | �É���w���w��B��2�KB212���@ �@�i�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| �� �� |

ꎓ� �ʏ� �i��q��w ���H�w�� �����������H�w�ȁj |

| �� �� |

�w�זE���S�ۂ̎q���̌`��������q����������|���P�^�C�h�������@�\�x

�@�זE���S�ۂ͓y��ɂ��ޔ������ŁA�P�זE���Ƒ��זE���̗��������̐����j�̒��ɂ����Ă���B�P�זE���ɂ̓A���[�o�Ƃ��āA�咰�ۂȂǂ��H���Đ������Ă���B�������A�a���Ȃ��Ȃ�ƏW�����J�n���A��10���̍זE����Ȃ�W���̂��`������B�W���͈̂�A�̌`�Ԍ`���ߒ����o�čŏI�`�Ԃł���q���̂��`������B���̎q���͕̂��ƖE�q�̂킸��2��ނ̍זE����Ȃ邱�Ƃ���A�זE���S�ۂ͍זE�����̃��f�������Ƃ��Ē��N��������Ă����B �@2005�N��Dictyostelium discoideum�̃Q�m���lj��̏I���ɂ��A�זE���S�ۂ̌����ɐV���ȉ\���������ꂽ�B�זE���S�ۂ̃Q�m���ɂ�40�ɂ��y�ԃ|���P�^�C�h�����y�f�iPKS�j��`�q�����݂��鎖�����炩�ɂȂ����B�������A���̂�����2�͂���܂łɕ̂Ȃ��V�����\�������n�C�u���b�h�^PKS�ł������B�܂�זE���S�ۂ͂���܂łɕ̂���ǂ̐������������A�����l��PKS�����ƍl�����APKS�����̐V���ȃ��f���ɂȂ�\���������ꂽ�B�������͂��̐V�K�n�C�u���b�h�^PKS��SteelyA, SteelyB�Ɩ������A�y�f�̋@�\�ƎY����A���̎Y �����q���̌`�����ǂ̂悤�ɐ��䂵�Ă��邩�𒆐S�Ɍ�����i�߂Ă����B�q���̌`��������q�Ƃ��Ẵ|���P�^�C�h�̋@�\�Ɛ������o�H�𒆐S�ɂ���܂ł̌����𒆐S�ɏЉ�����B |

| �⍇�� |

�É���w���O���[�o���������[�_�[�琬���_ ���� ����Y�@ E-mail: dkawai  ipc.shizuoka.ac.jp ipc.shizuoka.ac.jp |

|

�n��C�m�x�[�V�����헪�x���v���O���� �w�t�@���}�E�T�C�G���X�V���[�Y�x�@�V���[�Y��6��u�� |

|

|---|---|

| �� �� | 2011�N12��8���i�j 19:00�`20:00 |

| �� �� |

�É������É�����Z���^�[�������@���������z�[�� �i��411-8777 �É����x���S�������E1007�Ԓn�j |

| �e�[�}1 | �w��ÁA���A�H�Ɋւ���v���ɖ𗧂��w�Z���T�[�x |

| �u�@�t |

�c��`�m��w ���H�w�� ���p���w�� ��؍F�� AISSY������� ��\������В� ��ؗ��� |

| �e�[�}2 | �w�a�@��ƒ듙�Ŗ𗧂K�X�Z���T�[�x |

| �u�@�t | �����v�튔����� ������Z�p���� ����M�v |

| �e�[�}3 | �w�X�g���X�Z���T�[�x |

| �u�@�t | ������Ѓe�N�m���f�B�J �J���������� �R��_�� |

| ���⍇�� �\���� |

�t�@���}�o���[�Z���^�[ ��敔 �É����x���S�������E1007�Ԓn�@�É�����Z���^�[�������P�K �@TEL�F055-980-6333�@ FAX�F055-980-6320 E-mail�Fkikaku  fuji-pvc.jp�@ URL�Ghttp://www.fuji-pvc.jp/ fuji-pvc.jp�@ URL�Ghttp://www.fuji-pvc.jp/�i�Q�ƁF�t�@���}�o���[�V������j |

| ��195�� �����C�t�T�C�G���X�Z�~�i�[ | |

|---|---|

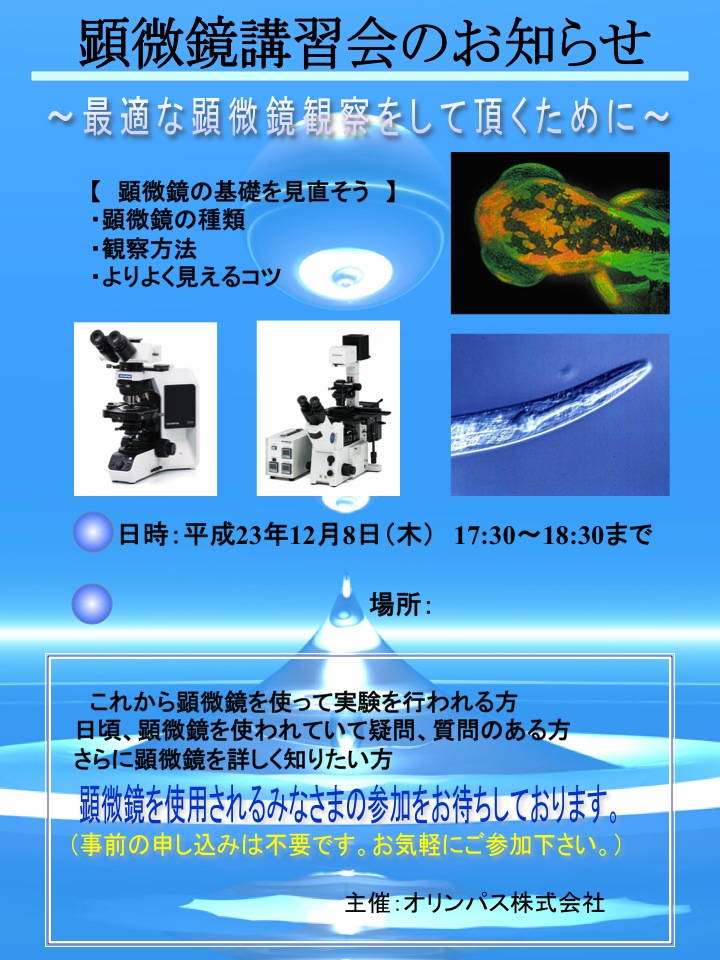

| �� �� | 2011�N12��8���i�j17:30-18:30 |

| �� �� |

�É���w���w���`���Q�K���c��A209�@�������ύX�� �@�i��422-8529�@�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| �� �� | �Ñ� ���@�i�I�����p�X������Ёj |

| �� �� |

�w�������u�K��@�`�œK�Ȍ������ώ@�����Ē������߂Ɂ`�x

�@���ꂩ�猰�������g���Ď������s������A�����A���������g���Ă��ċ^��A����̂�����A����Ɍ��������ڂ����m�肽�������A�������Ɍg�������ׂĂ�Ώۂɂ��āA������x��b���猰�����̎g����������������܂��B �@�����́A�������̎�ށA�ώ@���@�A���悭������R�c���������A���������@���g���đ̌������Ă��������\��ł��B �@�w���̊w������搶�܂ŁA���������g�p�����F�l�̂��Q�������҂����Ă���܂��B

|

| �⍇�� |

�I�����p�X������� ���C�t�T�C�G���X�����c�ƕ� �É��c�ƃ`�[�� �Ñ� �� �@E-mail: jun_tsumura  ot.olympus.co.jp�@Tel 054-255-6245�@FAx: 054-254-3276 ot.olympus.co.jp�@Tel 054-255-6245�@FAx: 054-254-3276�É���w���w�������Ȋw�� �|���_�� �@E-mail: sbhtake  ipc.shizuoka.ac.jp�@Tel 054-238-4773 ipc.shizuoka.ac.jp�@Tel 054-238-4773 |

|

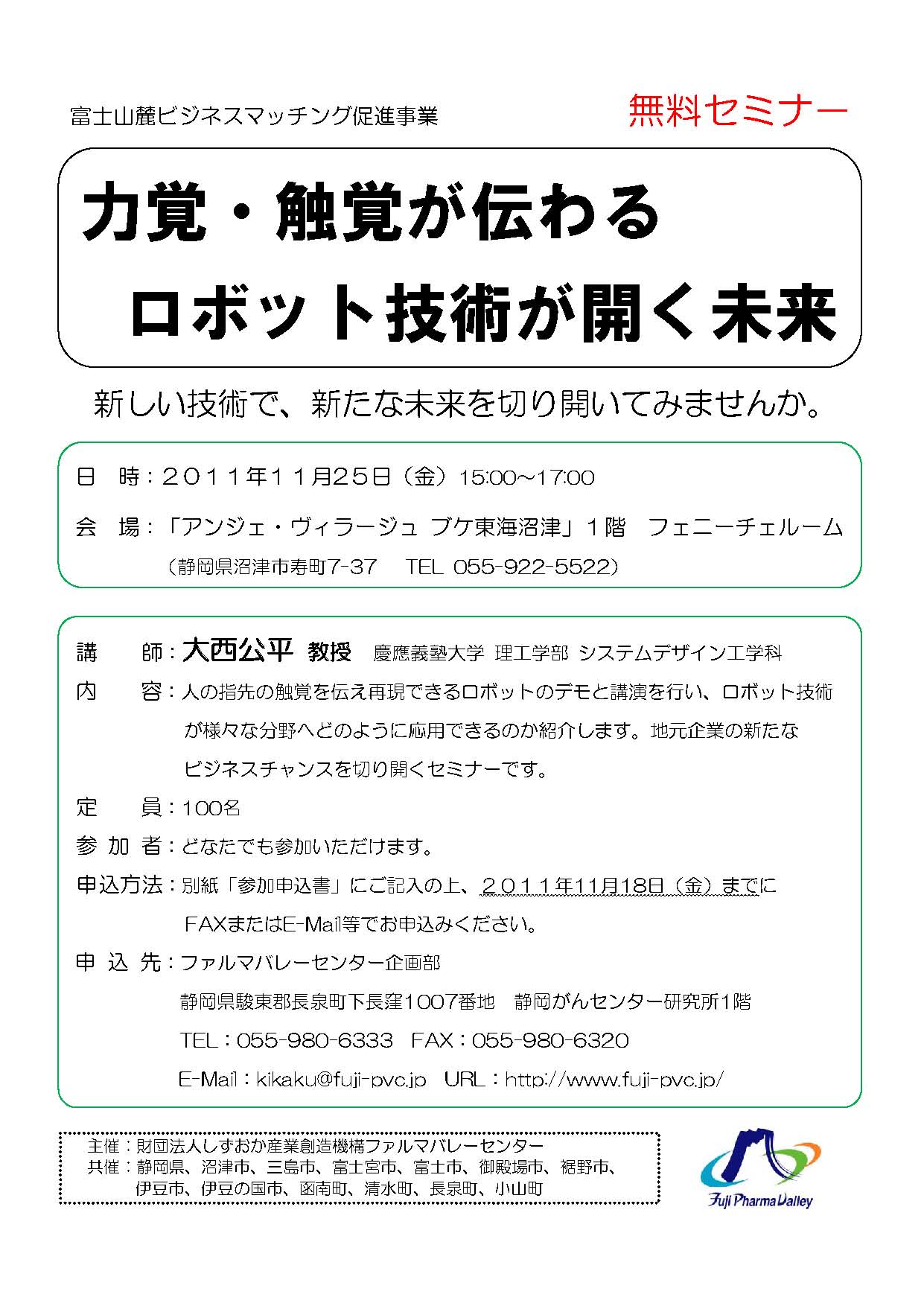

�x�m�R�[�r�W�l�X�}�b�`���O���i���ƃZ�~�i�[ �u�͊o�E�G�o���`��郍�{�b�g�Z�p���J�������v |

|

|---|---|

| �� �� | ����23�N11��25���i���j15:00�`17:00 |

| �� �� |

�u�A���W�F�E���B���[�W�� �u�P���C���Áv�P�K�@�t�F�j�[�`�F���[�� �i�É������Îs����7-37 TEL 055-922-5522�j |

| �u �t | �吼���� ���� �i�c��`�m��w ���H�w�� �V�X�e���f�U�C���H�w�ȁj |

| ���@�e |

�l�̎w��̐G�o��`���Č��ł��郍�{�b�g�̃f���ƍu�����s���A���{�b�g�Z�p���l�X�ȕ���ւǂ̂悤�ɉ��p�ł���̂��Љ�܂��B�n����Ƃ̐V���ȃr�W�l�X�`�����X���J���Z�~�i�[�ł��B

|

| ��� | 100���@�i�ǂȂ��ł����Q�����������܂��B�j |

| �\�����@ | �ʎ��u�Q���\�����v�ɂ��L���̏�A11��18��(��)�܂ł�FAX�܂���E-mail���ł��\���݉������B |

| �\���� |

�t�@���}�o���[�Z���^�[ ��敔 �É����x���S�������E1007�Ԓn�@�É�����Z���^�[�������P�K �@TEL�F055-980-6333�@ FAX�F055-980-6320 E-mail�Fkikaku  fuji-pvc.jp�@ URL�Ghttp://www.fuji-pvc.jp/ fuji-pvc.jp�@ URL�Ghttp://www.fuji-pvc.jp/�i�Q�ƁF�t�@���}�o���[�V������j |

|

����23�N�x ���R�j�w��A���u���� �u�W����7000m�̎��R�j �|�x�m�R����x�͘p�܂Ł|�v |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| �� �� | 2011�N11��23���i���F �ΘJ���ӂ̓��j 10:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| �� �� |

�u�����e���T�v���c���@�i�É��s�����擇�蒬 223�j �@�i�����w���������֓k���T���CTEL�F 054-355-3111 ;�A�N�Z�X����j |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| �u�����| | �@�É����͏x�͘p�̒ꂩ��x�m�R�R���܂Ŗ�7000m�̍��፷������A�R�x����C�m�܂łƑ��l�Ȋ����c����Ă��܂��B���̂悤�Ȍb�܂ꂽ���R���ǂ̂悤�ɂ����Ă����̂��A��n�̐��藧�����炻���ɐ������鑽�푽�l�Ȑ����Ƃ��̐����̗l�q�ɂ��āA���R����[�C�܂ŕR�����Ă����܂��B | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| �u���� �v���O���� |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| �� �� | ���R�j�w��A�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| �� �� | �É������R�j�����كl�b�g���[�N | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| �� �� | �É����A�É�������ψ���A�É��s�A�É��V���A�É������A�É������e���r | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| �� | ���ꖳ���E�v�\�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���\���ݗ\�� �E���₢���킹 |

�É������R�j�����كl�b�g���[�N�@TEl 054-367-2111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

���O���[�o���������[�_�[�琬�v���O�����V���|�W�E���i�l���L�����p�X�j |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| �� �� | 2011�N11��22(��)09:00�`17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �� �� |

����w�l���L�����p�X����� �@�i�A�N�Z�X����j |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Program |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �₢���킹 |

�É���w��茤���Ҏx���� ��432-8561 �l���s�����k�O���ڂT�|�P TEL�F053-478-1401�@�@E-mail: dwak-1  ipc.shizuoka.ac.jp ipc.shizuoka.ac.jpURL: http://www.shizuoka.ac.jp/tenure/ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���T�C�G���X�X�N�[����P��T�C�G���X�X�y�V�������[�N�V���b�v | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| �� �� | 2011�N11��20���i���j10:00�`11:55 | ||||||

| �� �� |

�É���w���ʋ���c���c�Q���i�É���w��J�L�����p�X���j �@�i�A�N�Z�X����j �@�i��t��09:30����É���w���w���`�����ցj |

||||||

| �Ώ� |

�É��T�C�G���X�X�N�[��STEP1�`3��u���i���|�[�g�L�j �@�ƈ�ʁi���|�[�g���j |

||||||

| �X�P�W���[�� |

|

||||||

| �� |

�Q������C���O�o�^�s�v �A���A�{�C�x���g�́A�É��T�C�G���X�X�N�[����u���i��80���j�����̂��߁A��ʎQ���҂͐撅20�����x�ɐ��������Ă����������Ƃ𗹏����������B |

||||||

| �₢���킹�� |

�E��422-8529�@�É��s�x�͋��J836�@�É���w���w�������W�� �@�@�É��T�C�G���X�X�N�[���^�c�ψ��� �E�d�@�b�F054-238-3080�@�@�i����09:30�`16:30�j �E�e�`�w�F054-238-6351 �E���[���Fhttp://mirai-sss.jp/modules/ccenter/ |

||||||

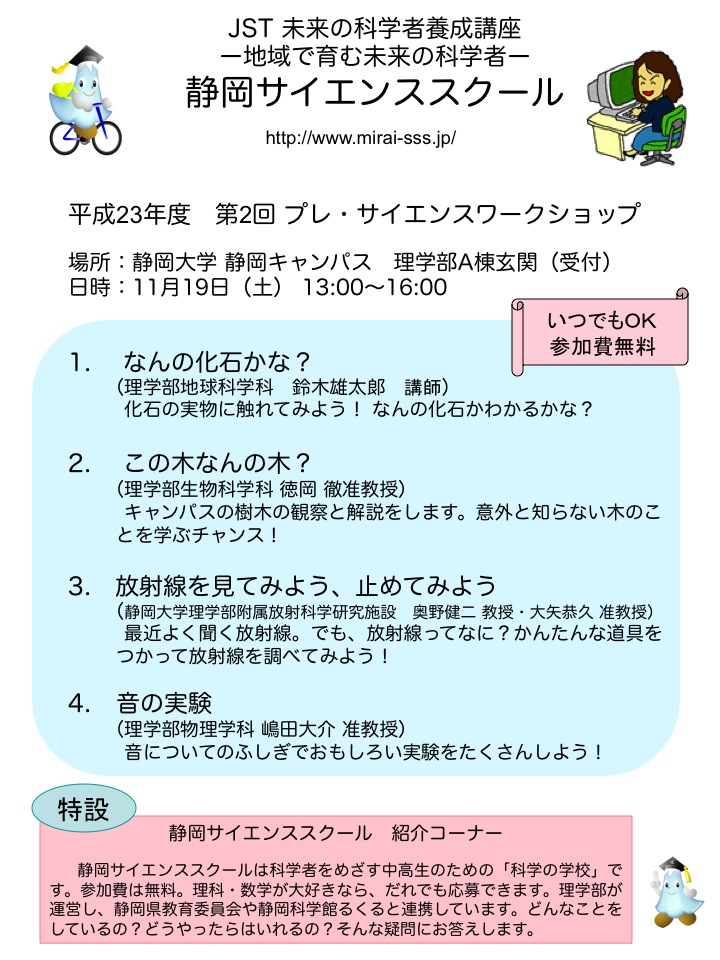

| ���T�C�G���X�X�N�[����Q��v���E�T�C�G���X���[�N�V���b�v | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N11��19���i�y�j13:00�`16:00 |

| �� �� |

����w���w���i����w��J�L�����p�X���j �@�i�A�N�Z�X����j |

| �Ώ� | ��ʁi��ɏ����w���j |

| �u�� |

�@�P�D�Ȃ�̉����ȁH �i���̎����ɐG��Ă݂悤�A�z�����Ă݂悤�j �@�@�@��ؗY��� �i���w���n���Ȋw�ȁE�u�t�j �@�@�@�@�ꏊ�F��w�\�� �@�Q�D���̖Ȃ�̖H �i��w�\���̎��̊ώ@�Ɖ���j �@�@�@�����O �i���w�������Ȋw�ȁE�y�����j �@�@�@�@�ꏊ�F��w�\�� �@�R�D���ː������Ă݂悤�A�~�߂Ă݂悤 �@�@�@�@�i�ȒP�ȓ�����g�������ː��̊ώ@�Ɖ���j �@�@�@���쌒�� �i���w�����ˉȊw�����{�݁E�����j �@�@�@���v �i���w�����ˉȊw�����{�݁E�y�����j �@�@�@�@�ꏊ�F���w��A��205�� �@�S�D���̎��� �@�@�@���c��� �i���w�������w�ȁE�y�����j �@�@�@�@�ꏊ�F���w��B��211��

|

| �� | �Q������C���O�o�^�s�v |

| �₢���킹�� |

�E��422-8529�@�É��s�x�͋��J836�@�É���w���w�������W�� �@�@�É��T�C�G���X�X�N�[���^�c�ψ��� �E�d�@�b�F054-238-3080�@�@�i����09:30�`16:30�j �E�e�`�w�F054-238-6351 �E���[���Fhttp://mirai-sss.jp/modules/ccenter/ |

|

��t�F�X�^ ��1��L�����p�X�t�F�X�^ in ���i�_�w���j |

|

|---|---|

| �� �� | 2011�N11��19-20���i�y-���j |

| �� �� |

����w�_�w���i����w��J�L�����p�X���j �@�i�A�N�Z�X����j |

| �T�v |

��ȃC�x���g�Ƃ��āA���J�u����A���J���ƁA�������K��A�����������������܂��B �����A���É��w���疳���o�X���^�s����܂��B ���m���J�u����n 11/20�i���j10:00�`12:00�@�_�w��A��1�K���c�� �w�͔|�������̋N���Ɨ����x �@�����l������w�����@�D�c��O�Y�� ���m���J���Ɓn 11/19�@11:00-11:50�@�y��������̂͂��炫�@�@�@�L����q�搶 11/19�@13:10-14:00�@�X�ѐ��Ԍn�̖����@�@�@�@�@��{�����搶 11/20�@15:00-15:50�@���S�E���S�ȐH�i�̑I�ѕ��@�q���p�j�搶 ���m�������K��n 11/19-20�@10:00-11:30�@14:30-16:00 �@�����o�C�I�T�C�G���X�w�� �@�@�Ԃ����|�A�A����`���w�A���Ԋw�A���������w�̊e������ �@���p�������w�� �@�@�H�i�h�{���w�A�A���@�\�����w�A�������w�̊e������ �@���X�ъw�� �@�@���ъw�A�X�іh�ЍH�w�A�����q�����ޗ��w�A�؎��o�C�I�}�X���p�w�̊e������ ���m������������n 11/19�E20�@10�F00�`16�F00 ���@�_�w��B��310�A317�� �E�荗���a������ �E������ƕς�����g�}�g�ɂӂ�Ă݂悤 �E�s�^�S�����V�b�` �E�؍H���� �E���̂��낢�� �E�����蓖�ăN�C�Y�ɒ��� ���m�_�w�����������x�e���J�݁n �����F11/19�E20�@10�F00�`16�F00 �ꏊ�F�@�_�w��A��110�� |

| �₢���킹�� | �L�����p�X�t�F�X�^in�É� �_�w�����s�ψ���@Tel�@054-238-4825 |

|

���O���[�o���������[�_�[�琬�v���O�����V���|�W�E���i�É��L�����p�X�j |

|||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| �� �� | 2011�N11��15(��)13:40�`17:00 | ||||||||||||||||

| �� �� |

�É���w�É��L�����p�X���ʋ���A��302���� �@�i�A�N�Z�X����j |

||||||||||||||||

| Program |

|

||||||||||||||||

| �₢���킹 |

�É���w��茤���Ҏx���� ��432-8561 �l���s�����k�O���ڂT�|�P TEL�F053-478-1401�@�@E-mail: dwak-1  ipc.shizuoka.ac.jp ipc.shizuoka.ac.jpURL: http://www.shizuoka.ac.jp/tenure/ |

||||||||||||||||

|

�Ñ�t�F�X�^ ����23�N�x�É���w�L�����p�X�~���[�W�A�����W �u�L�����p�X�����W�|����21�`23�N�x�É��L�����p�X���������̐��ʂ��v |

|

|---|---|

| �� �� | 2011�N11��14(��)-24(��)�C25(��)10:00�`16:00 |

| �� �� |

����w�L�����p�X�~���[�W�A�����K���i���w��B���P�K�j �@�i�A�N�Z�X����j |

| �T�v |

����21�`23�N�x�É��L�����p�X���������̐��ʂ�W�����܂��B �@��11/19-20�i�y-���j�͒�������������܂��B

|

| �₢���킹�� | �É���w�������͉ی����x���W�@ Tel 054-238-4264 |

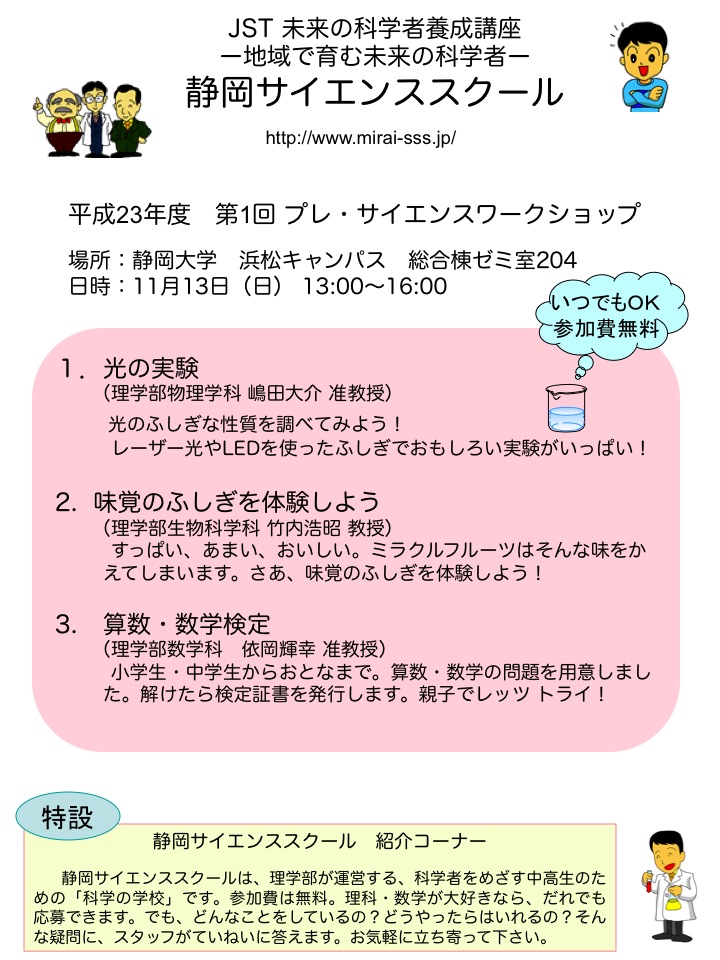

| ���T�C�G���X�X�N�[����P��v���E�T�C�G���X���[�N�V���b�v | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N11��13���i���j13:00�`16:00 |

| �� �� |

����w�l�������������Q�e�[�~��204�i����w�l����k�L�����p�X���j �@�i�A�N�Z�X����j |

| �Ώ� | ��ʁi��ɏ����w���j |

| �u�� |

�P�D���̎����i���[�U�[����LED���g���������j �@�@�@���c��� �i���w�������w�ȁE�y�����j �Q�D���o�̕s�v�c��̌����悤�i�~���N���t���[�c���g�������o�����j �@�@�@�|���_�� �i���w�������Ȋw�ȁE�����j �R�D�Z���E���w����i���������Č���؏������炨���j �@�@�@�ˉ��P�K �i���w�����w�ȁE�y�����j

|

| �� | �Q������C���O�o�^�s�v |

| �₢���킹�� |

�E��422-8529�@�É��s�x�͋��J836�@�É���w���w�������W�� �@�@�É��T�C�G���X�X�N�[���^�c�ψ��� �E�d�@�b�F054-238-3080�@�@�i����09:30�`16:30�j �E�e�`�w�F054-238-6351 �E���[���Fhttp://mirai-sss.jp/modules/ccenter/ |

|

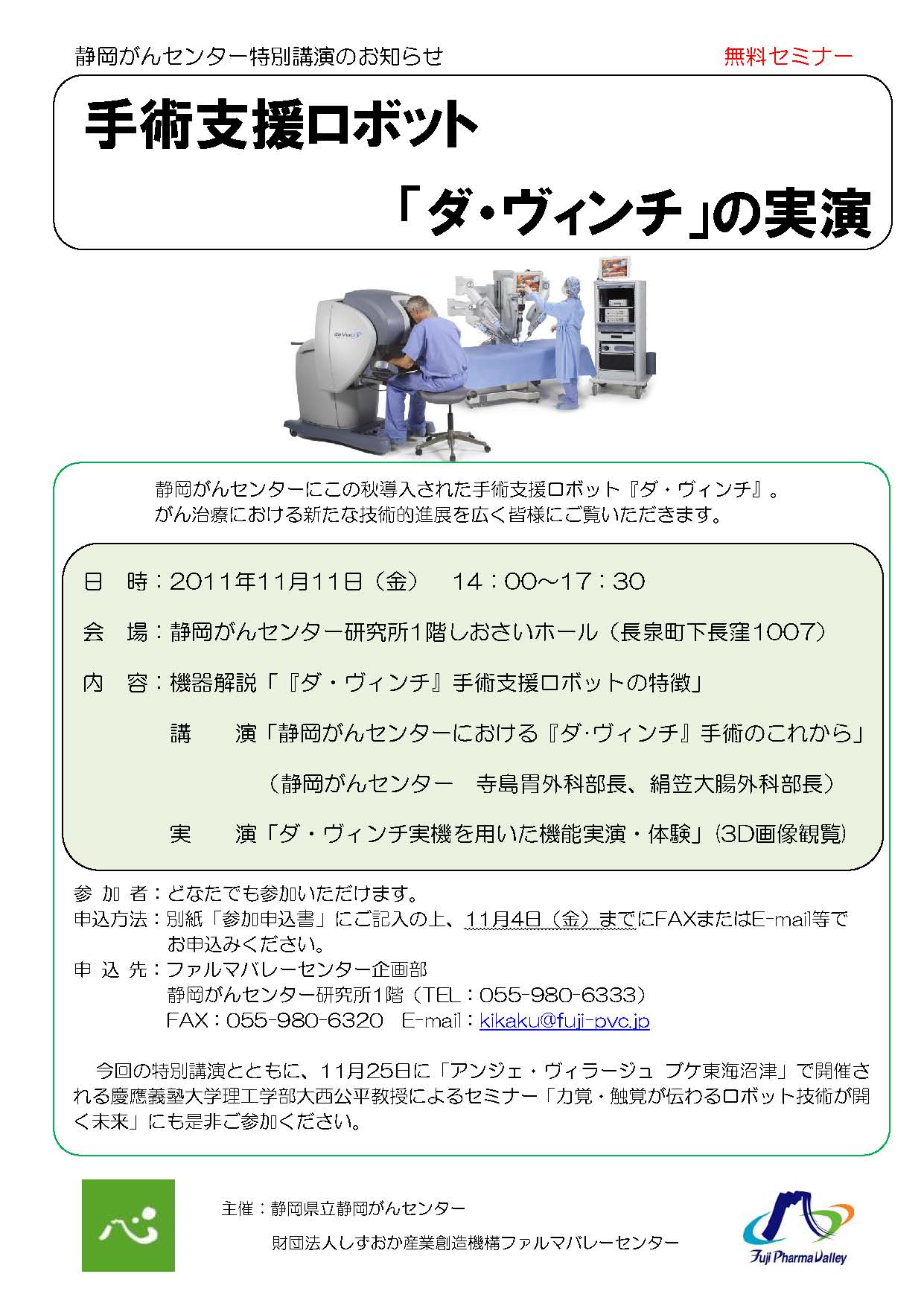

�É�����Z���^�[���ʍu�� �@�@�w�`��p�x�����{�b�g�u�_�E���B���`�v�̎����`�x |

|

|---|---|

| �� �� | 2011�N11��11���i���j�@14�F00�`17�F30 |

| �� �� |

������Z���^�[�������P�K ���������z�[���i�������E1007�j |

| ���@�e |

�@�����u�w�_�E���B���`�x��p�x�����{�b�g�̓����v �@�@�@�@�u���@�u�É�����Z���^�[�ɂ�����w�_�E���B���`�x��p�̂��ꂩ��v �@�@�@�@�@�@ �i�É�����Z���^�[�@�����݊O�ȕ����A���}�咰�O�ȕ����j �@�@�@�@�����@�u�_�E���B���`���@��p�����@�\�����E�̌��v �i3D�摜�ϗ��j �@�@�@�É�����Z���^�[�ɂ��̏H�������ꂽ��p�x�����{�b�g�w�_�E���B���`�x �@�@�@�@���Âɂ�����V���ȋZ�p�I�i�W���L���F�l�ɂ������������܂��B �@���u�_�E���B���`�v�͈ȉ���web�y�[�W�����Q�Ƃ��������B �@http://www.intuitivesurgical.com/products/davinci_surgical_system/davinci_surgical_system_s/

|

| �Q���� | �����@�i�ǂȂ��ł����Q�����������܂��B�j |

| �\�����@ | �ʎ��u�Q���\�����v�ɂ��L���̏�A11��4��(��)�܂ł�FAX�܂���E-mail���ł��\���݉������B |

| �\���� |

�t�@���}�o���[�Z���^�[ ��敔 �É����x���S�������E1007�Ԓn�@�É�����Z���^�[�������P�K �@TEL�F055-980-6333�@ FAX�F055-980-6320 E-mail�Fkikaku  fuji-pvc.jp�@ URL�Ghttp://www.fuji-pvc.jp/ fuji-pvc.jp�@ URL�Ghttp://www.fuji-pvc.jp/�i�Q�ƁF�t�@���}�o���[�V������j |

|

���{�_�|���w����x���^����ƍu���� �É��̔_�|���w�֘A�Y�� �u��ؔ~���Y�搶�i�É����q�V���s�o�g�j�I���U�j���i�r�^�~��B1�j���\����100�N�v |

|

|---|---|

| �� �� | 2011�N11��3��(�E�j) 13:30-17:00 |

| �� �� |

�É��R���x���V�����Z���^�[�E�O�����V�b�v 9�K��c�� �@�i��422-8005�@�É��s�x�͋�r�c79-4�C�A�N�Z�X����j |

| �T�v | �{�N�͗�ؔ~���Y���m�i�É����q�V���s�o�g�j���I���U�j���i�r�^�~��B1�j�\�E���Y���肵��100�N�ڂɓ�����܂��B������@��Ƃ��āA�É����Ŕ_�|���w�Ɋ֘A�������Ƃ�W�J�����Ɓi6�Ёj�ɔ_�|���w�ƎY�Ƃɂ��Ă��u���i�䎖�ƏЉ�j�����܂��B |

| �u����� |

�i�h�̗��E�\�����j �@������Јɓ��� �@�������J�[�I�C���~���Y �@���C���Y������� �@���{�H�i���H������� �@�t�W���{����������� �@�O��_�ъ������ |

| �� �� | ���Z���E��w���E��w�@������ш�ʂ̕� |

| �Q���� | ���� |

| �\ �� | �s�v�E������������i130���j�̊W�œ���ł��Ȃ����Ƃ�����܂��B |

| �� �� | ���{�_�|���w����x�� |

| �� �� | ����w�A��������w |

| ���b�l | �͌�����i�É�����j�E���c���b�i�É���j |

| �⍇�� |

�͌�����i054-264-5540�j kawarsky  u-shizuoka-ken.ac.jp u-shizuoka-ken.ac.jp

|

|

��47�������Ȋw���Z�~�i�[ | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N10��28���i���j17:00-18:00 |

| �� �� |

�É���w��w���3�K�Z�~�i�[���[�� �@�i��422-8529�@�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| ���� | ���� �C �i�É���w�_�w�������o�C�I�T�C�G���X�w�ȁ@���C�����j |

| ���� |

�w�A���E�C���X���R�[�h����RNA�T�C�����V���O�}���^���p�N���̉�́x

�@RNA�T�C�����V���O��microRNA��small interfering RNA (siRNA)����21�`24 nt���x�̒ᕪ�q RNA������A���̈�`�q�������ߋ@�\�ł���B�����ł�RNA���� (RNAi)�ƌĂ�邱�̋@�\�́A�A���ł̓E�C���X�ɑ���h�䉞��������1�Ƃ��ė��p����邱�Ƃ��m���Ă���B�A���E�C���X�̑�����RNA���Q�m���Ƃ�����̂������ADNA���Q�m���Ƃ���E�C���X�����g���R�[�h�����`�q�������邽�߂�RNA��]�ʂ��邱�Ƃ���ARNA�̕�����]�ʐ����RNA�T�C�����V���O�̓E�C���X�����Ȃ��ėp���̍����h�䉞�������ł���B����A�A���E�C���X��RNA�T�C�����V���O�ɑR���邽�߁A�T�v���b�T�[�ƌĂ��RNA�T�C�����V���O�}���^���p�N�����R�[�h���Ă���A���݂܂łɈقȂ�E�C���X�킩��30��ވȏ�̃T�v���b�T�[�����肳��Ă����B�{���\�ł́A�T�v���b�T�[��������ł������E�C���X����̃T�v���b�T�[�̓����A�E�C���X�̊����g��ߒ��ɂ�����T�v���b�T�[�̖������ɂ��ďЉ��B |

| �⍇�� |

�É������Ȋw���t�H�[���������ǁ@gsbyf ipc.shizuoka.ac.jp ipc.shizuoka.ac.jp

|

|

���Ð��쏊 �ߐԊO���]�@�\�C���[�W���O���uFOIRE-3000�̌��J�f�����X�g���[�V���� �u�]�̊�����ڂł݂�`�ߐԊO���]�@�\�C���[�W���O���u�̎��ہ`�v |

|||||

|---|---|---|---|---|---|

| �� �� | 2011�N10��25��(��)17:50-19:30 | ||||

| �� �� |

�É���w�l���w��6F���c�� �@�i��422-8529�@�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

||||

| �Q���� | ���� | ||||

| �\�� | �s�v�i���ډ��ւ��z�����������j | ||||

| �T�v |

|

�⍇�� |

�É���w��w�@�l���Љ�Ȋw������ ���c �� �@E-mail: jsjmatu  ipc.shizuoka.ac.jp ipc.shizuoka.ac.jp

|

||

| ���������� | �{��́A�����Ȋw�Ȃ́u����21�N�x�g�D�I�ȑ�w�@������v���i�v���O�����v�ɍ̑����ꂽ�u�ΐl�����E�̗ϗ��I�E�@�I�Ή��͂̈琬�|�����������Љ�ɂ�����Տ����H�͂Ǝ��ؓI�����\�͂̌���v�̈�Ƃ��čs���܂� �B | ||||

|

�É����N�E�����w�p�t�H�[���� 2011 �@�ihttp://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/event/forum/index.html�j �@�ihttp://gcoe.u-shizuoka-ken.ac.jp/seminar_event/Conference111021/index.html�j �u�ٕ���̉Ȋw���Z�������N�����Љ��n������v |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| �� �� | 2011�N10��21��(��)�`22��(�y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �� �� |

�É����R���x���V�����A�[�c�Z���^�[�u�O�����V�b�v�v �@�i��422-8005�@�É����É��s�x�͋�r�c79-4�C�A�N�Z�X����j |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �Q���� | �����@�i�𗬉�ɎQ���������� �Q���� 2,000�~/�w��1,000�~�j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �� �� | �É����N�E�����w�p�t�H�[����2011���s�ψ��� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �v���O���� |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �Q���\�� |

�Z���E�����E�N��E�d�b�ԍ��E�����i�Ζ���E�w�Z�Ȃǁj�E��]�Z�b�V���������L�̂����A�n�K�L�A�d�b�AFAX�A�܂��͂��\�����݃t�H�[���ɂ�肨�\�����݂��������B ���Z�b�V�������́A��L�v���O������������������ �@���n�K�L�̑��t�� �@�@��422-8526 �É����É��s�x�͋�J�c52-1 �@�@�É�������w �É��w�p�t�H�[�������s�ψ������ �@�@�d�b: 054-264-5156�@FAX: 054-264-5157 �@�����\�����݃t�H�[�� �@�@https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/form/longlifeforum.html |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �\���Y�� | 2011�N10��7���i���j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �⍇�� |

�É�������w �É��w�p�t�H�[�������s�ψ������ �@�d�b: 054-264-5156�@FAX: 054-264-5157 �@E-mail: tyous7  u-shizuoka-ken.ac.jp u-shizuoka-ken.ac.jp�ڍׂ͉��L�T�C�g�������������B �@http://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/event/forum/index.html |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���������� |

�|�X�^�[���\�\����t���I�I �@��t���ԁF2011�N9��7���i���j�`9��30���i���j�i���߁Y�j �ڍׂ͉��L�T�C�g�������������B �@http://gcoe.u-shizuoka-ken.ac.jp/seminar_event/Conference111021/index.html |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ����23�N�x ����w ���w���u���� | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N10��20���i�j15:00-17:00 |

| �� �� |

�É���w���w��B��2�K202�� �@�i��422-8529�@�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| �� �� |

���� ��s �i�Ɨ��s���@�l ����Ȋw�Z�p������Ր����@�\ �}�����Q�m�~�b�N�X���j�b�g��\�����ҁj �@�@�@���s��w���_�����A�O���{�����w�� �@�@�@�����J�͎�́i2006�N�j |

| �� �� | �w�Q�m�������w - �������s�����x |

| �⍇�� |

�É���w���w�������Ȋw�� ���K�M�` �@E-mail: sbnshio  ipc.shizuoka.ac.jp�@Tel 054-238-4780 ipc.shizuoka.ac.jp�@Tel 054-238-4780 |

| ����w ��25��GRL�o�C�I�T�C�G���X�Z�~�i�[ | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N10��12���i���j17:00-18:00 |

| �� �� | �É���w���w��B��2�KB201���@ �@�i�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| �� �� |

���J �d�F�i�ޗǐ�[�Ȋw�Z�p��w�@��w�j |

| �� �� |

�w������-��ӕ��f�[�^�x�[�XKNApSAcK Family DB�̊J���@�` �I�~�N�X�����ɂ�������� �`�x

�@�Q�m���v���W�F�N�g�̐i�W�ɔ����āA���݂܂łɁA���S��̃o�N�e���A�Q�m���A���\��̐A������ѓ����̃Q�m������ǂ��ꂽ�B�A���ɂ������ӎY���͖�20����ȏ�Ɛ��肳��A5����ɂ��Ă͍\�����肳��Ă���ƕ���Ă��钆�ŁA�Q�m���T�C�G���X�̈�Ƃ��āA��ӎY���Ɛ�����̊W��̌n�����邱�Ƃ�ړI�ɁA�����������Ƃɐ�����Ƃ��̐����ɂ����Ĕ������ꂽ��ӕ��̊W���f�[�^�x�[�X�����邱�Ƃ�2004�N���J�n�����B2010�N11���ɂ����āA50,054��̑�ӕ��A��10,000��̐�����ɂ��āA102,000�̐�����-��ӕ��̊W�����Ă���A��ӕ��������f�[�^�x�[�X�Ƃ��Ă͐��E�ő�K�͂ł���B�{�f�[�^�x�[�X�͓��{�݂̂Ȃ炸�C�O�̋@�ւ��烊���N�Â�����A���^�{���~�N�X�����̊�Ճf�[�^�x�[�X�Ƃ��ĔF�m�����Ɏ����Ă���BKNApSAcK Core DB�͉��������A�\�����A���q���A���q�ʁACAS�o�^�ԍ����̉��w���ɉ����A���肳��Ă��鐶���햼�A���������A�������Ȃ�B�����̏��́A���������A���q���A���q�ʁA�����햼�A�����n������̌������ł���BKNApSAcK DB�ł́A��ȏ�̑�ӕ��̍\�����肪����Ă��鐶�����ΏۂƂ��邽�߁A�����ɐ����������^�{���~�N�X�����̊�Ճf�[�^�x�[�X�Ƃ��ďd�v�Ȗ����������Ă���B�܂��A�Љ�ւ̓�ӌ����̏d�v�����A�s�[������ړI����A�����f�[�^�x�[�X�AJamu�f�[�^�x�[�X�A���E�̖�p�A���f�[�^�x�[�X�A����ɂ́A�H�����f�[�^�x�[�X�����J���Ă���(http://kanaya.naist.jp/KNApSAcK_Family/)�B���̂悤�ɂ��ĊJ�����ꂽ��ӕ��f�[�^�x�[�XKNApSAcK Family DB�̌���Ȃ�уI�~�b�N�X�����ɂ�����������Љ��B |

| �⍇�� |

�É���w���O���[�o���������[�_�[�琬���_(�_�w��) �x�r���S�@ E-mail: dthorii  ipc.shizuoka.ac.jp ipc.shizuoka.ac.jp |

| ��194�� �����C�t�T�C�G���X�Z�~�i�[ | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N10��7���i���j16:30-17:30 |

| �� �� |

�É���w���w��B��3F�����Z�~�i�[��B303 �@�i��422-8529�@�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| �� �� |

Prof. B. Senthilkumaran �iUniversity of Hyderabad, India�j |

| �� �� |

�wMolecular insights into �ebrain sex differentiation�f in catfish and tilapia�x

�@The process of sexual development involves sex determination and differentiation, for which teleosts are superb models to study this phenomenon in detail. There are several pioneering research reports on gonadal sex differentiation, yet information on the involvement of brain in this process is scarce in teleosts. Our first study revealed the importance of brain in gonadal development by depicting subtle differences in gonadotropin-releasing hormone (GnRH)-gonadotropin (GTH) immunoreactivity and/or transcripts in the developing brain and pituitary of XX and XY Nile tilapia. Since GnRH-GTH axis is entrained by monoaminergic system, we initially probed the serotonergic system. We found male-specific expression of tryptophan hydroxylase (Tph) and serotonergic system in the brain of Nile tilapia and catfish during early development. Studies from our laboratory and those of others indicated that the over expression of Tph and serotonergic system might down regulate aromatase in male fish brain. To analyze it further, we probed the female brain wherein we found higher expression of aromatase and its related transcription factors. Based on these results, we presume that Tph-serotonergic system contributes for �emale brain sex differentiation�f while aromatase and its related transcription factors contribute for �efemale brain sex differentiation�f. It is now an intriguing question whether the brain input to gonadal sex differentiation is a consequence or cause. Nevertheless, this novel theme by own might lead to a new avenue of research in teleosts and furthermore the genes/factors we identified might serve as excellent biomarkers for developing brain in normal physiological or endocrine disrupted conditions. |

| �⍇�� |

�É���w���w�������Ȋw�� �����r�L �@E-mail: sbttoku  ipc.shizuoka.ac.jp�@Tel 054-238-4778 ipc.shizuoka.ac.jp�@Tel 054-238-4778 |

| ��193�� �����C�t�T�C�G���X�Z�~�i�[ | |

|---|---|

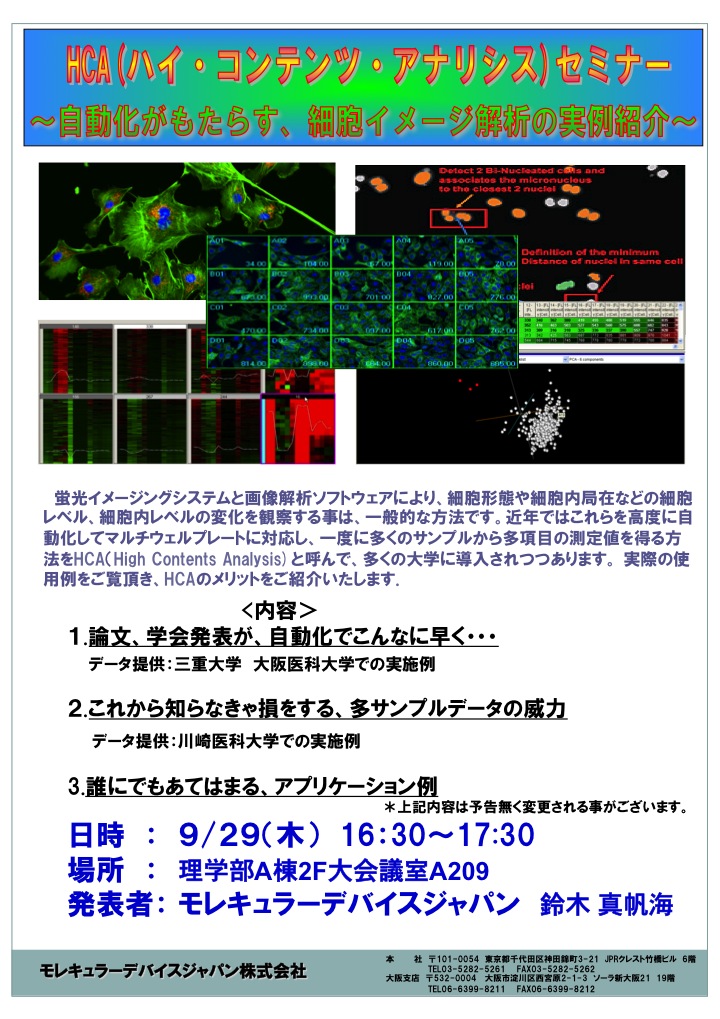

| �� �� | 2011�N9��29���i�j16:30-17:30 |

| �� �� |

�É���w���w��A��2F���c��A209 �@�i��422-8529�@�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| �� �� |

��� �^���C�E���� ���i �i�����L�����[�f�o�C�X�W���p��������Ёj |

| �� �� |

�w�������������炷�A�זE�C���[�W��͂̎���Љ�x

�@�u���C���[�W���O�V�X�e���Ɖ摜��̓\�t�g�E�F�A�ɂ��A�זE�`�Ԃ�זE���Ǎ݂Ȃǂ̍זE���x���A�זE�����x���̕ω����ώ@���鎖�́A��ʓI�ȕ��@�ł��B�ߔN�ł͂��������x�Ɏ��������ă}���`�E�F���v���[�g�ɑΉ����A��x�ɑ����̃T���v�����瑽���ڂ̑���l����@��HCA�iHigh Contents Analysis)�ƌĂ�ŁA��w�ɂ������������܂��B �@���ۂ̎g�p������������A��w�ɂ�����HCA�̃����b�g�����Љ�����܂��B  |

| �⍇�� |

�É���w���w�������Ȋw�� �|���_�� �@E-mail: sbhtake  ipc.shizuoka.ac.jp�@Tel 054-238-4773 ipc.shizuoka.ac.jp�@Tel 054-238-4773�����Ȋw������� �c�ƋZ�p�� �o�C�I�S�� �R���_�� �@E-mail: yk  mail.endokagaku.co.jp�@Tel 054-283-6222 mail.endokagaku.co.jp�@Tel 054-283-6222

|

| ��192�� �����C�t�T�C�G���X�Z�~�i�[ | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N9��29���i�j16:00-17:00 |

| �� �� |

�É���w���w��A��3�K A301�i���w�ȉ@���[�~���j �@�i��422-8529�@�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| �� �� |

�g�� �� �i�_�ˑ�w���R�Ȋw�n��[�Z�������o�C�I�V�O�i�������Z���^�[�j |

| �� �� |

�w�h�{�V�O�i�����O�ɂ����郊���_����^���p�N���̉�́x

�@���זE�����ɂ�����e�זE�ւ̓��͂�`�B�����v�Ȏd�g�݂Ƃ��āA�^���p�N�������_������������B�^���p�N�������_�������́A�������������̔��ׂ����ٓI�V�O�i�����זE����e�̂���đ����`�B����@�\�Ƃ��Č��o���ꂽ���A���̌�A���x�ω��⎇�O���h�����͂��߂Ƃ���O�E�v����A���̓��̉h�{��Ԃ̕ω��ɑΉ����Ă��邱�Ƃ����炩�ɂ���A�܂��A�h�{�����̕ϓ��ɂ�芈���������v���e�C���L�i�[�[�Ƃ���AMPK (AMP-activated protein kinase)��mTOR (mammalian Target of Rapamycin)���m���Ă���B �@�ŋ߂ł́A���ʕ��͖@��p�����ԗ��I��͂����{����Ă��邪�A�����ł̓����_�����ʓ��ٓI�R�̂�p�����h�{��Ԃɂ�胊���_�����ϓ�����^���p�N���̌��������݂��B���̌��ʁAGBF1 (Golgi-specific Brefeldin A resistance Factor 1)�����GFAT1 (Glutamine:Fructose-6-phosphate Amidotransferase 1)�����o����A���҂Ƃ�AMPK�̊�ł��邱�Ƃ������ꂽ�B�܂��A�����̃����_�����ʂ肵�A���̖����̉�͂��s�����B�����ŁA�����_����^���p�N���̌����Ƌ@�\�̌����̗�Ƃ��Ă����̌��ʂ��Љ�����B |

| �⍇�� |

�É���w���w�����w�ȁE�Z�J���T �@E-mail: scmurit  ipc.shizuoka.ac.jp�@Tel 054-238-4761 ipc.shizuoka.ac.jp�@Tel 054-238-4761

|

|

Double Degree Program Seminar | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N9��28���i���j15:00�` |

| �� �� |

�É���w�i�É��L�����p�X�j����������414 �� �@�i��422-8529�@�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| ���� | Robert Kreuzig���� �i�h�C�c�u���E���V���o�C�N�H�ȑ�w�j |

| ���� |

�wXenobiotics in the Environment�x

�@�����ɂ́A�l�Ԋ�����Y�Ƃɂ�荇�����ꂽ�A�l�Ԃ��܂߂������ɂƂ��āu�ٕ��v�ł���l�X�ȕ��������݂��܂��B���̖��ɂ��ĕ��͉��w�I�Ȍ����̗��ꂩ�������Ē����܂��B �@This seminar gives an overview about a lecture series held every winter term addressed to students of chemistry, geoecology and environmental engineering. It deals with fate and behavior of organic pollutants in different environmental compartments, e.g., air, water/sediment and soil/plant systems. Special interest focuses on research strategies to overcome the "end-of-pipe technology" (environmental pollution �� inventory �� transport �� destruction of persistent organic pollutants) by the prospective evaluation of biologically active substances, i.e., pesticides, human and veterinary medicines and biocides, before new substances are placed on the market. For this purpose, research activities at laboratory, lysimeter or microcosm as well as field scale are introduced with emphasis on principal methods of residue and radiotracer analysis. �@�w���w���A��w�@���A�����҂̒��u�����}���܂��B �@Welcome students and researchers |

| �⍇�� |

�É���w�_�w�����������w�������E���쒼�l �d�b 054-238-4875 E-mail ogawabio  agr.shizuoka.ac.jp agr.shizuoka.ac.jp

|

|

��46�������Ȋw���Z�~�i�[ | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N9��27���i�j16:00-17:00 |

| �� �� |

�É���w��w���ʋ���A��304�� �@�i��422-8529�@�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| ���� | ���c �F�� �i��b�����w�������j |

| ���� |

�w���������Ă���̐�i�������j�`�Q����͂ǂ̂悤�ɂ��ăI�[�g�t�@�W�[��U�����邩�`�x

�@�h�{���͍זE�̐����E���B�A�����Đ����ɕs���Ȃ��̂ł��B�h�{�����͊����������ł́A�זE�͎��Ȃ̍זE���������E���T�C�N�����ĉh�{���̒��B���s���A�Q��������т邱�Ƃ��ł��܂��B���̌��ۂ��I�[�g�t�@�W�[�i���H��p�j�ł��B1990�N��ɏo��y���p������`�w�I��͂��s���A�I�[�g�t�@�W�[�Ɋւ��ATG (autophagy)��`�q�Q����������܂����B��������������Ƃ��āA�I�[�g�t�@�W�[�̌����͂߂��܂����i���𐋂��A�����Ɏ����Ă��܂��B �@���āA�Q����͂ǂ̂悤�ɂ��ăI�[�g�t�@�W�[��U������̂ł��傤���H�זE�̉h�{�Z���V���O�ɂ́A�v���e�C���L�i�[�[�̈��Tor (target of rapamycin)�^���p�N���d�v�Ȗ������ʂ����Ă���ATor�̕s�������͋[���h�{�Q���Ԃ������N�����܂��BTor�̓I�[�g�t�@�W�[�̗U���ɂ��֗^���Ă��܂����A���̃��J�j�Y���͕s���ł����B �@�ŋ߁A�������̌�������AAtg�^���p�N�̈��Atg13��Tor�ɂ��I�[�g�t�@�W�[����̕��q�X�C�b�`�Ƃ��ċ@�\���邱�Ƃ�����܂����B���Ȃ킿�A�x�h�{�����ł́ATor��Atg13�ڃ����_�����ăI�[�g�t�@�W�[��}�����Ă���A����Q������ł́ATor�̕s�������ɔ���Atg13�͒E�����_������A���ꂪ�������ɂȂ��ăI�[�g�t�@�W�[���U������܂��B����̃Z�~�i�[�ł́A�o��y��ɂ�����Tor���I�[�g�t�@�W�[�𐧌䂷��d�g�݂ɂ��Č�Љ�����Ǝv���܂��B |

| �⍇�� |

���w�������Ȋw�ȁ@�N�یh�j �@sbtushi  ipc.shizuoka.ac.jp ipc.shizuoka.ac.jp�܂��� �É������Ȋw���t�H�[���� �����ǁ@gsbyf  ipc.shizuoka.ac.jp ipc.shizuoka.ac.jp

|

|

�V���|�W�E��:�u���͂ǂ��܂Ō����邩�v �@�i�u��20�� �l����ȑ�w���f�B�J���t�H�g�j�N�X�E�R�[�X�v�̈�ʌ��J�V���|�W�E���j |

|||

|---|---|---|---|

| �� �� | 2011�N8��22���i���j13:00-17:15 | ||

| �� �� |

�l����ȑ�w�i�����a�@�����j���ړI�z�[�� �@�i��431-3192 �É����l���s���攼�c�R1-20-1 �C�A�N�Z�X���pdf�j | ||

| �� �� �E �� �� |

|

||

| �⍇�� |

�l����ȑ�w���f�B�J���t�H�g�j�N�X�E�R�[�X�^�c�ψ��� ��\�F����@�i�i���f�B�J���t�H�g�j�N�X�����Z���^�[�E���C���[�W���O�������j http://www.medical-photonics.com/public%20/result/10 |

||

| �_�w���Z�~�i�[�i�_�w���W�҈ȊO�ł����u�\�j | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N8��2���i�j10:00-12:00 |

| �� �� |

�É���w�_�w���`���U�K ���p�������w�ȉ�c�� �@�i�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| �� �� |

���� �F�� �i���c�@�l ���Y�J���Ȋw�������E��C�������j |

| �� �� |

�w�J���e�m�C�h�̋@�\���Ɋւ���ŋ߂̘b��x

�@���݁A�V�R�ɂ�750��ȏ�̃J���e�m�C�h�̑��݂��m���Ă���B�J���e�m�C�h�͌����������������Y���镨���̖�0.1�����߂�ƌ���ꂻ�̗ʂ͔N�Ԗ�P���g���ƍl�����Ă���B���R�E�ł͓����͐H���A����ʂ��ăJ���e�m�C�h���z���A�~�ρA����ɂ͑�ӕϊ����Ă���l�X�ȍ\���̃J���e�m�C�h�����݂���B�J���e�m�C�h�̌����������ɂ���������͌������̕⏕�F�f�⊈���_�f���Ɉ�d���_�f�̏����ł���B��������ł̓J���e�m�C�h�̐�����p�ŌÂ�����ǂ��m���Ă�����̂Ƀv���r�^�~���`��p�i�r�^�~���`�O��́j������B�ߔN�J���e�m�C�h�͍R�_����p�A���K���}�����ʂ��ᇍזE���B�}�����ʁA�����K���a�\�h�ȂǂŒ��ڂ���Ă���B �@�{�u���ł́A�J���e�m�C�h�̌����j�A�J���e�m�C�h�̍\���Ƃ��̉��w�I�����A�����E�ɂ����镪�z�A�������A�A���A�����ł̖����A���R�E�ł̐H���A����ʂ��ē����ւ̒~�ςȂǂ�J���e�m�C�h�̐�����p�ɂ��čŋ߂̌������T�ς���B����ɁA���{�ɂ�����J���e�m�C�h�̗��p�⍡��̓W�]�ɂ��ďq�ׂ�B |

| �⍇�� |

����w�_�w�����p�������w�� �q���p�j�@ E-mail: acheto  ipc.shizuoka.ac.jp ipc.shizuoka.ac.jp |

|

��45�������Ȋw���Z�~�i�[ | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N7��22���i���j17:00�`18:00 |

| �� �� |

�É���w��w���3�K�Z�~�i�[���[�� �@�i��422-8529�@�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| ���� | �ؑ� �_�V �i�É���w���w���n���Ȋw�� �u�t�j |

| ���� |

�w�v���e�I���h�v�V����L����C�m�ۂ̌�������`�q�����@�\ �@�@�@�@�`�č��{�X�g���ł̗��w�̌��k�������Ȃ���`�x �@���́A2009�N2������2011�N�Q���܂�JSPS�̊C�O���ʌ��������x�𗘗p���ĕč��}�T�`���[�Z�b�c�B�ɗ��w���Ă��܂����B�Z�~�i�[�̑O���ł́A�C�O���w����]�����w�@����|�X�h�N�̕��X�̐i�H�̎Q�l�ɂȂ�悤�A�ł��邾�������̎ʐ^�����������Ȃ���A�č��ł̌����������Љ�����Ǝv���܂��B�܂��A�č��Ɠ��{�̕����̈Ⴂ����{�l�|�X�h�N�̋�J�ɂ��āA�����������܂܂ɂ��b�������Ǝv���܂��B �@�Z�~�i�[�̌㔼�ł́AMIT�� Ed DeLong�����̂��Ƃōs�����v���e�I���h�v�V�������C�m�ۂ̃g�����X�N���v�g�[���ɂ��Ęb�����܂��B�v���e�I���h�v�V���́A�܂��͐̔g���̌����z�����Đ��f�C�I���i�v���g���j���זE�O�ɔr�o���閌�^���p�N�ł��B�v���e�I���h�v�V����L����C�m�ۂ͗L���w�ɂăv���g���|���v���쓮�����A�זE�̓����ƊO���ɐ��f�C�I���̔Z�x���z�����o���܂��B�����āA���^���p�N�̈��ł���ATP�����y�f���o�R���čזE���ɐ��f�C�I������荞�ނ��Ƃɂ��AATP���������܂��B�ߔN�̊C�m�ۂ�ΏۂƂ������^�Q�m����͂ɂ��A�C�m�̗L���w�ɐ������鑽���̏]���h�{�ۂ��Q�m����Ƀv���e�I���h�v�V����`�q��L���A�������Ƃ͑S���قȂ�V�X�e���ɂ���Č�����G�l���M�[���l�����Ă��邱�Ƃ����炩�ƂȂ�܂����B�Z�~�i�[�ł́A���Â��ꂼ��̏������Ŕ|�{�����v���e�I���h�v�V�������C�m�ۂ̖ԗ��I��`�q������͂��s���������ɂ��ďЉ�܂��B |

| �⍇�� |

�É������Ȋw���t�H�[���� �����ǁ@gsbyf  ipc.shizuoka.ac.jp ipc.shizuoka.ac.jp

|

| �_�w����w�@�u�`�i��w�@���ȊO�ł����u�\�j | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N7��21���i�j12:45-17:35 |

| �� �� |

�É���w�_�w���a��204�����@ �@�i�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| �� �� |

�����@�M�T�i������ЃV���l�����ϕi�Z�J���������E�����j |

| �� �� |

�w���������̍őO���x

�@�{�u�`�ł́A�܂���ʓI�Ȕ畆�̍\��������ɂ��āA�X�ɂ̓z���I�X�^�V�X�̈ێ��E��E�̊ϓ_���猒��Ȕ畆�ƘV���Ƃ��֘A�Â��Ę_����B���ɔ��������̍őO�����Љ�A���ϕi�̗L�p���ɂ��ĉ���������B ���_�w����w�@���p�������w���ʍu�`?�ł����A���u�\�ł��B |

| �⍇�� |

����w�_�w�����p�������w�� �q���p�j�@ E-mail: acheto  ipc.shizuoka.ac.jp ipc.shizuoka.ac.jp |

| ����w ��24��GRL�o�C�I�T�C�G���X�Z�~�i�[ | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N7��15���i���j17:00-18:30 |

| �� �� |

�É���w���w��B��2�KB212���@ �@�i�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| �� �� |

�O�� ���q�i�k�C����w �n�������@�\�j |

| �� �� |

�w�A���̃z�E�_�A���̂̋@�\�����Ɖh�{�X�g���X�ϐ��A���̍�o�x

�@�A���͓y�뒆���疳�@���f�i�~�l�����j���z�����A���g�̉h�{�Ƃ��ė��p���������Ă���B�y�납��̖��@���f�z���͐A�������Y�҂Ƃ��ē������߂̊�Ղ̃v���Z�X�ł���A�A���͐i���̉ߒ��ŕK�{���f�̑I��I�ȋz���ƗL�Q���f�̔r�o��u���A��ł̂����݂B�����Ă����Bv �@�z�E�f�iB�j�͐A���̕K�{���f�̂ЂƂł���A�זE�ǃy�N�`�����������G�X�e���ˋ����čזE�̋��x�ێ���זE�ڒ��ɓ����Ă���B����A���Z�x�̃z�E�f�͐�����ʂɓŐ��������B���ہA�_�ƌ���ɂ�����z�E�f���R�E�ߏ�ɂ��앨�̐����Q�̔����͐��E�ŕ���Ă���B �@�A���͍זE�̃z�E�f�Z�x��K�Ȕ͈͂ɕۂK�v������ƍl�����邪�A�ǂ̂悤�ɑ̓��^�̊O�̃z�E�f�����m���A�z�E�f�Z�x�߂��Ă���̂ł��낤���B�{�Z�~�i�[�ł́A�V���C�k�i�Y�i���瓯�肳�ꂽ�z�E�_�A���̂̋@�\�Ɣ�������A�X�g���X�ϐ�����ւ̉��p�ɂ��ďЉ�����B �y�ΏƓI�Ȑ����@�\�����z�E�_�A����BOR1��BOR4�z �@�����ԁA�z�E�f�͎g�U�ɂ���Ă̂ݗA�������ƍl�����Ă������A�V���C�k�i�Y�i�ψي����r�o�^�z�E�_�A����BOR1�����肳�ꂽ�BBOR1�͍זE���ɋǍ݂��A��z�E�f�Z�x�������ɂ����Đ���ɕK�v�ȃz�E�f�ǂςݍ��ޖ�����S���Ă���(1)�B����A�V���C�k�i�Y�i�ɑ��݂���BOR1�̑����^���p�NBOR4��BOR1�Ɠ��l�ɔr�o�^�z�E�_�A���̂ł��邪�A���z�E�f�Z�x�����ō�����z�E�f��r�o���z�E�f�ߏ�ɂ��Ő��ɘa�Ɋ�^����Ƃ����A BOR1�Ƃ͑ΏƓI�Ȑ����@�\�������Ƃ𖾂炩�ɂ���(2)�B �y�z�E�f�����ɉ�������5�fUTR�����BOR1�̖|��z �@��z�E�f�Z�x�����œ���BOR1�͓]�ʌ㐧����A���z�E�f�Z�x�����ł�BOR1�^���p�N�̒~�ς��ቺ����B���̉����́A���z�E�f�������ʼnߏ�ȃz�E�f��n�㕔�֑��邱�Ƃ�h�����߂̂��̂ƍl������B�]�ʌ㐧��̈�̋@�\�Ƃ��č��z�E�f�Z�x�����ɂ�����5�fUTR������|��}�������o���A�ψٓ�����͂��5'UTR�ɑ��݂���upstream ORF����������Ɋ֗^���邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B �y�z�E�_�A���̂̔����㏸�ɂ��z�E�f���R�E�ߏ�ϐ��̌���z �@�z�E�f���R�E�ߏ�y��n��ł́A���R�E�ߏ�ϐ��i��̊J������̕i����ǂ̉ۑ�ƂȂ��Ă��邪�A�֗^���镪�q�͕s���ł������B�z�E�_�A����BOR1�� BOR4�̍������ɂ��V���C�k�i�Y�i�ɂ��ꂼ��z�E�f���R�A�ߏ�ϐ���t�^���邱�Ƃɐ������A���q���ւ̓����J����(2,3)�B 1) 2) 3) |

| �⍇�� |

�É���w���O���[�o���������[�_�[�琬���_ �������Y�@ E-mail: dkawai  ipc.shizuoka.ac.jp ipc.shizuoka.ac.jp |

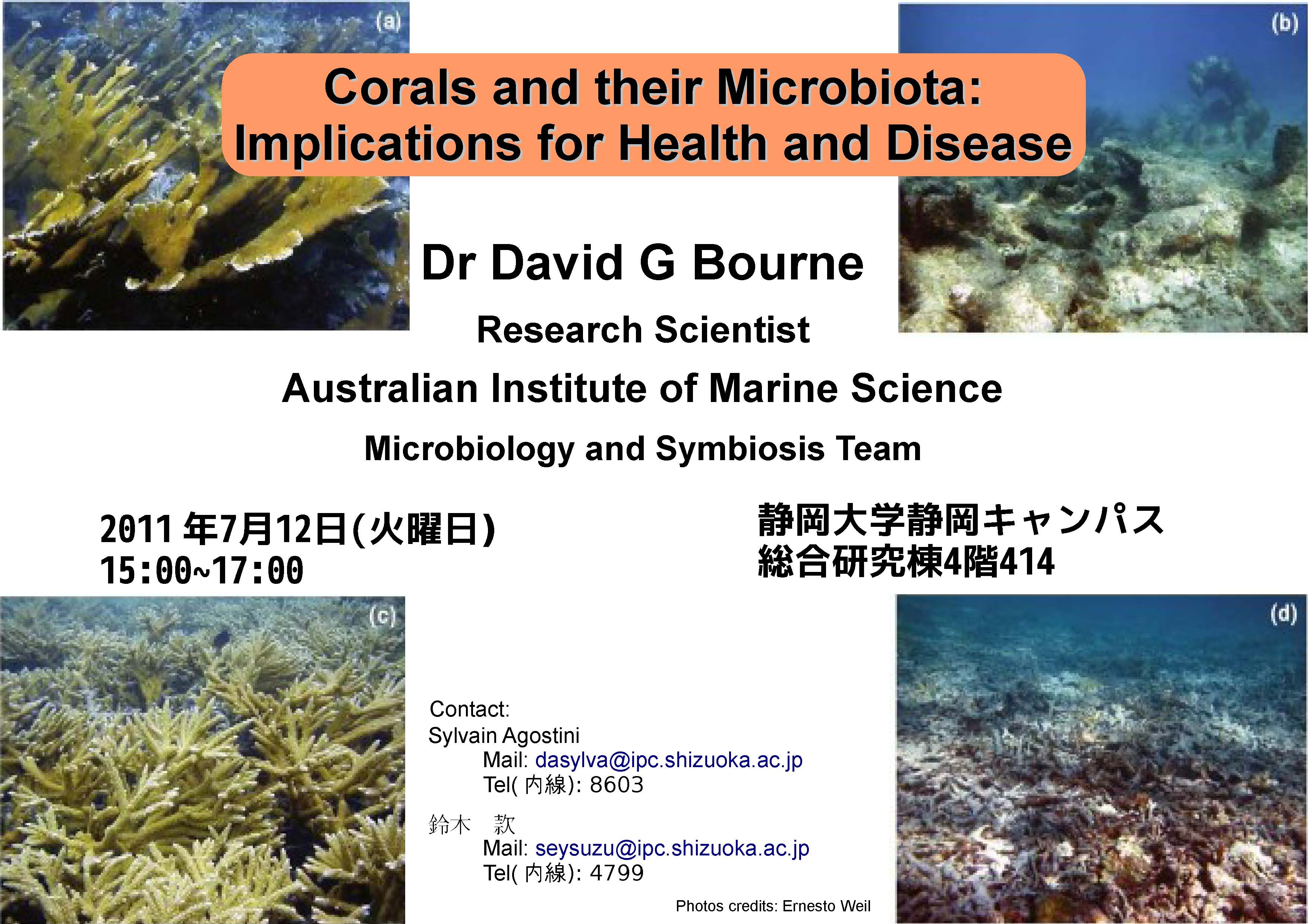

| Coral Microbiology Seminar �iPoster jpg, pdf�j | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N7��12���i�j15:00-17:00 |

| �� �� |

�É���w�����������S�K414�� �@�i��422-8529�@�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| �� �� |

David G Bourne, Ph.D. �iAustralian Institute of Marine Science�j |

| �� �� |

�wCorals and their microbiota: Implications for health and disease�x

�@�@To be provided later.

|

| �⍇�� |

�É���w�n���Ȋw�Z�p��w�@ �|�X�g�h�b�N������ Sylvain Agostini �@E-mail: dasylva  ipc.shizuoka.ac.jp�@Tel 054-238-4799 ipc.shizuoka.ac.jp�@Tel 054-238-4799

|

| ��191�� �����C�t�T�C�G���X�Z�~�i�[ | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N7��12���i�j10:00-11:30 |

| �� �� |

�É���w���w��B��303�� �@�i��422-8529�@�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| �� �� |

Samantha J. Richardson, Ph.D. �iSchool of Medical Sciences, and Health Innovations Research Institute, RMIT University�j |

| �� �� |

�wFrom uric acid degradation to thyroid hormone distribution: the functional evolution of transthyretin.�x

�@Transthyretin (TTR) is a homotetramer which, in mammals, is involved in distributing T4 (the precursor form of thyroid hormone) around the body, across the blood-brain barrier and through the cerebrospinal fluid. In all other vertebrates, TTR distributes the active form of thyroid hormone: T3, yet its binding sites are identical. Although its structure is almost identical in plants, invertebrates and microbes, it is not involved in thyroid hormone distribution, but in uric acid degradation (at least in some bacteria). The remarkable story of changing function without significant changing structure of TTR makes it a model protein for the study of structure/function evolutionary relationships. |

| �⍇�� |

�É���w���w�������Ȋw�� �R�����u �@E-mail: sbkyama  ipc.shizuoka.ac.jp�@Tel 054-238-4777 ipc.shizuoka.ac.jp�@Tel 054-238-4777

|

|

��44�������Ȋw���Z�~�i�[ | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N7��1���i���j17:00-18:00 ���������ύX���܂����� |

| �� �� |

�É���w�_�w��A��110�� �����ꏊ�ύX���܂����� �@�i��422-8529�@�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| ���� | �@���� �^�� �i����w�_�w�����p�������w�� �����j |

| ���� |

�w��-�O���J���̖Ɖu���ߍ�p�`���̋z�����番���܂Ł`�x

�@��-�O���J���͎��R�E�ɍL�����z���Ă���O���R�[�X���\�����Ƃ���s�n�������i�H���@�ہj�ł���A�����ɂ����Ă͔ȕ��q�Ƃ��ĔF�������B��-�O���J���́A�H�i���ɂ��܂܂�A�o�����^�ɂ��Ɖu�n�ɍ�p���邱�Ƃ�����Ă��邪���̍�p�@�\�ɂ��Ă͖��炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��B�{���\�ł̓�-�O���J���̒��Njz���ƍזE����������іƉu������p�ƃ��O���J���̍\���Ƃ̊W�ɂ��ďЉ��B |

| �⍇�� |

�É������Ȋw���t�H�[���� �����ǁ@gsbyf  ipc.shizuoka.ac.jp ipc.shizuoka.ac.jp

|

| ����w ��23��GRL�o�C�I�T�C�G���X�Z�~�i�[ | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N6��24���i���j17:00-18:00 |

| �� �� |

�É���w���w��B��2�KB201���@ �@�i�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| �� �� | ���� �M�u�i���l�o�C�I��w�o�C�I�T�C�G���X�w���j |

| �� �� |

�w�S�n�����x���̊����������l����c���E���Ղ��邽�߂̐V�K���w�I��@�̊J���x

�@�Ɍ������܂ޑ��l�Ȋ��Ő��炷��������ނ́A�|�{������ȗႪ�唼���߂邪�A�V�K�Ȉ�`�q�ނ�L�x�ɕۗL����\�������蒍�ڂ��W�߂Ă���B�ߔN�A�����ɐ������鑽�l�Ȑ����Q���ܗL���鎎����Ώۂɂ��鍬���Q�m����͖@(���^�Q�m����͖@)���J�����ꂽ�B�V�^�V�[�P���T�[�̓o��́A�S�n�����x���̊��������̑��l�����������邽�߂̃Q�m���z���ǂ����\�ɂ�����B�������Ȃ���A����ꂽ��ʃQ�m���z��f�Ђ̏W���݂̂ł́A���̎������ɑ��݂���E�C���X���܂ޔ������ނ̓����A�e�z��̗R������n���Q�A�����̐V�K���𐄒肷�邱�Ƃ͍���ł���B �@�A������p�x�݂̂ŃQ�m���z��f�Ђ̐�����ɂ�鍂���x���ނ��\�Ƃ���ꊇ�w�K�^���ȑg�D���}�b�v(BLSOM)��p���āA���^�Q�m���z��̌n�����ނ�V�K���̐�����s����@���m�������B�y��E�C�m�E�����̓��R�����̑�ʃ��^�Q�m���z���ΏۂɁA�e�z��̌n������A�قȂ���Ԃł̔������Q�W�̔�r�Q�m����͂��s���A���̗L�p���𖾂炩�ɂ����BrDNA�ɑ�\�����悤�ȃI�[�\���O�z��Z�b�g��z��A���C�������g���s�v�ł���A�Y�ƓI�ɋ����[���V�K�̍�����`�q�z��ނ̌n�����肪�\�ƂȂ����B���݁A���������Q�W�\���̑S�̑��𖾂Ɍ����āA���^�Q�m���z����A�R������Q�m�����Ƃɍč\�z���邽�߂̉�͎�@�̊J�����s���Ă���B�قȂ�����擾���ꂽ�����̃��^�Q�m���z���ΏۂɁABLSOM��͂����{���邱�Ƃɂ���āA�E�C���X���܂ފ����ٓI�ɑ��݂���Q�m���̑��݂����o�\�ƂȂ��Ă���B��X���J������BLSOM��͂�p���āA�e���ɉ��������̕ۑS��C����ړI�Ƃ��������V�X�e���̉𖾂Ɍ��������g�݂ɂ��ďЉ���s���B |

| �⍇�� |

�É���w���O���[�o���������[�_�[�琬���_(�_�w��) �x�r���S�@ E-mail: dthorii  ipc.shizuoka.ac.jp ipc.shizuoka.ac.jp |

| �É���w�o�ϊw��t�G�w�p�u���� | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N6��16���i�j14:00-15:30 |

| �� �� |

�É���w�l���w����u�`�� �@�i��422-8529�@�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| �� �� | ��� �M�a �i���{��w��C�u�t�E���ː��h��w�j |

| �� �� |

�w�����������̂ƕ��ː�����̌����|�l�������������É��̒n�Ŏ��������l����ׂ����ƂƂ́|�x

�@���˔\�����̐[���x���`�F���m�u�C�����̃��x���V�Ɉ����グ��ꂽ����A���q�F�̃����g�_�E�������炩�ɂȂ�Ȃǎ����̌��ʂ�������ȕ�����ꌴ���B��ʂɎT���U�炳�ꂽ���˔\�͕��������肩�L�͈͂Ō��o����A�Z���̌��N��Q��_�Ɣ�Q�̍L���肪���O����Ă��܂��B����ȂȂ����ː��̐l�̌��N��H�̈��S���ɑ���e���ɂ��Ă̐��m�Ȓm���ւ̃j�[�Y�������Ă��܂��B��~�����Ƃ͌����A�l�����������n����É����ɂƂ��āu�{���̂��Ƃ������āv�Ƃ����v���́A�É���w�Ɋw�Ԋw���⋳�E���݂̂Ȃ炸�����ɂƂ��Ă��؎��Ȃ��̂ƂȂ��Ă��܂��B �@����Ȋw���O�̑z���ɓ����邽�߁A�É���w�o�ϊw��ł́A�w���݂̂Ȃ炸��ʎs���ɂ��I�[�v���ȉ��L�̊w�p�u�������悵�܂����B�Q���������ł��̂ŁA���ЁA���U�����킹�̏�A���Q�����������B |

| �⍇�� |

����w�l���w�� ���q E-mail: jsogura ipc.shizuoka.ac.jp�@ ipc.shizuoka.ac.jp�@����w�l���w�� ���� �g�c 054-238-5474 |

|

��43�������Ȋw���Z�~�i�[ �i����E�H�i�h�{�Ȋw���̏����Z�~�i�[�Ƃ̍����J�Áj | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N6��15���i���j12:00- |

| �� �� |

�É�������w�H�i�h�{�Ȋw��3�K5313�u�`�� �@�i��422-8526�@�É��s�x�͋�J�c52-1�C�A�N�Z�X����j |

| ���� | �@���� �T�q �i�É�������w�H�i�h�{�Ȋw�� �����j |

| ���� |

�w�s�̐H�i����уq�g��w���番���������F�u�h�E���ۂ̐���� �@�@�@�H���ŋۂ̕s���L�̑O��̂𗘗p�����H���Ő���@�̊m���x �@���F�u�h�E���ۂ͓őf���Y�����邱�ƂŐH���ł������N�����B�{�ۂɂ����āA�H���ŋN���ۂ̑������A�G���e���g�L�V��A (SEA) �Y�����ɂ����̂ł���B����܂łɁA�{�ۂ̐����SEA�Y���\�Ɋւ��錤���͑����Ȃ���Ă��邪�A�ߔN�A���ۂɓ��{�ŐH�i���番�����ꂽSEA�Y�����ł͂̕قƂ�ǂȂ���Ă��Ȃ��B �@�{�Z�~�i�[�ł́A�H���ŗ\�h��̈ꏕ�Ƃ��ĉ��҂�����܂łɐi�߂Ă����A�s�̐H�i��蕪���������F�u�h�E���ۂ̐�����SEA�Y�����̓őf���Y�\�ɂ��ĕ���ƂƂ��ɁA�H���ŋۂ̕s���L�̑O��̂𗘗p�����H���ŋی��o�@�ɂ��Ă��Љ�����B |

| �⍇�� |

�É������Ȋw���t�H�[���� �����ǁ@gsbyf  ipc.shizuoka.ac.jp ipc.shizuoka.ac.jp�@�܂��� �É�������w�H�i�h�{�Ȋw���E�͌���� �@�@�@�@�@�ikawarsky  u-shizuoka-ken.ac.jp�j u-shizuoka-ken.ac.jp�j

|

| ��190�� �����C�t�T�C�G���X�Z�~�i�[ | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N4��22���i���j15:00-17:00 |

| �� �� |

�É���w�_�w��B��B205�� �@�i��422-8529�@�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| �� �� | ���{ �� �i�O�O��w�_�w�����Ȋw�����q�����Ȋw�ȁj |

| �� �� |

�w�����S�ʎ��ɂ�����Lambertella�ɂ��}�C�R�p���T�C�g���ۂ̗L�@���w�x

�@�`���C���~�L���J�N��Lambertella croni-maris �y��Lambertella sp. 1346 (L. sp. 1346)�́A�����S�ʎ���ŁA��Ɋ������������S�D���a��Moniliniafructigena�Ƀ}�C�R�p���T�C�g(�ۊ�)����B���۔|�{�t���瓾����lambertellol A�y��B�́A����L. corni-maisr�̏ꍇ�A�z�X�g�|�{�t��Y�����邱�Ƃɂ�肻�̌��o�ʂ���������������ȂǁA�{�}�C�R�p���T�C�g���ۂƂ̊֘A�������������B �@�{�u���ł́A����牻�����̉��w�I�����A�o�C�I�A�b�Z�C�A���Y���Ɛ�����Ƃ̊֘A���A�������A�S�����ƗU���̍����Ȃǂ�ʂ��Ė��炩�ɂ������̕��q���x���ł̋@�\�ɂ��ĕ���B |

| �⍇�� |

�n���Ȋw�Z�p��w�@�i���@�_�w���j�@�͊� �m�a E-mail: achkawa  ipc.shizuoka.ac.jp�@Tel 054-238-4885 ipc.shizuoka.ac.jp�@Tel 054-238-4885

|

| ����w ��21��GRL�o�C�I�T�C�G���X�Z�~�i�[ | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N4��15���i���j17:00-18:30 |

| �� �� |

�É���w���w��B��2�KB212���@ �@�i�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| �� �� |

���c �I�v�i��b�����w������ ���_�����j |

| �� �� |

�w�A���̃X�g���X�ϐ����x�z�����`�q�x

���X�g���X�ƐA���F �@�A���͒n����̗l�X�Ȓn��ŁA�ቷ�E�����E�����E�����Z�x�A���̃X�g���X�����ɔ�����Ȃ��琶�炵�Ă���B���̐A���̔\�͂ɂ���āA�n����̑S�Ă̐����̐������\�ɂȂ��Ă���B�A���͂ǂ̂悤�ȃ��J�j�Y���Ŋ��X�g���X���������Ă���̂��B����́A���̃e�[�}�Ɋւ��錤���̈ꕔ���A�o���邾������₷������������ł���B �ϊ������x�z�����`�q�F �@�M�ѐ��̐A���͊����Ɏア�B������O�̂悤�Ɏv���邯��ǁA�u�Ȃ��v�Ȃ̂��BRaison �B�́u���̖��̎����ɒቷ���̌���������B�v�Ƃ�������������B�����̌����҂����̉������ؖ����悤�Ƃ��āA�ቷ���A���ƒቷ�ϐ��A�����疌�����𒊏o���ĕ��͂������Ȃ����B�������A���������ƒቷ���Ƃ̊Ԃɂ͑��֊W���������Ȃ������B��X�́u���֊W��������܂ł͕��͂���߂Ȃ��B�v�Ƃ����o��̉��Ŏ�����O��I�ɕ��͂��A���ɁA�A�������Ƃ��Ă̓}�C�i�[�����ł���t�H�X�t�@�`�W���O���Z���[���iPG�j�̎��b�_�g���ƒቷ���Ƃ̊Ԃɑ��֊W�����藧���Ă��邱�Ƃ������B �@�������Ȃ���A���̂悤�ȑ��֊W����́uPG�̎��b�_�g�����A���̒ቷ���̌��������ł���v�����m��Ȃ��A�Ƃ�����������邱�Ƃ��o���Ă��A������ؖ��������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����ŁA��X��PG�̎��b�_�g���̈قȂ��`�q�g���A�����쐬���邱�Ƃɂ���ďؖ����邱�Ƃɂ����B�܂��APG�̎��b�_�g�������肷��y�f�O���Z���[��-�R-�����_�A�V���g�����X�t�F���[�[�iGPAT�j��ቷ���A���̃J�{�`���̎q�t���琸�����A���ɂ��̈�`�q��P�����A������^�o�R�ɓ��������B���̈�`�q�g���^�o�R�ł�PG�̎��b�_�����O�a�����A�������ቷ���ɂȂ��Ă����B�܂��A�ቷ�ϐ��A���V���C�k�i�Y�i����P������GPAT��`�q�������g���^�o�R�ł́APG�̎��b�_�g�������s�O�a�����A�ቷ�ϐ��ɂȂ��Ă����B���̂悤�ɂ��āA�������ƒቷ���Ƃ̊W���ؖ����邱�Ƃ��ł����B����܂ł́A�A���̒ቷ���ƒቷ�ϐ��̈Ⴂ�͕��G�ȑ�Ӄl�b�g���[�N�̈Ⴂ�ɂ��ƍl�����Ă����B�������A��̈�`�q�̉��ςŃX�g���X�ϐ������Ϗo���邱�Ƃ�����ƁA�����ҒB�̍l���͈�ς��A�X�g���X�ϐ���`�q�Q��{�������������n�܂����B���̌��ʁA���S�ɏ��u�X�g���X�ϐ���`�q�v�����X�Ɣ��������Ɏ������B �O���V���x�^�C���͗D�ꂽ���ϐ����q�F �@�����̃X�g���X�ϐ���`�q�����ς����g���A���́A�X�g���X�ϐ��\���l�����Ă��邪�A���̑����̓X�g���X�̂Ȃ������ɂ����Ă����������A�s�����������肵�āA�}�C�i�X�̌��ʂ��������B��X�́A�ȑO�ɁA�O���V���x�^�C���i�ȉ��A�x�^�C���j���t�Α̂̌����������������Z�x���ɂ����Ĉ��艻���邱�Ƃ������Ă����̂ŁA���̓K���n���������g���A�����쐬���邱�Ƃɂ����B�܂��A�R�������x�^�C���ɕϊ�����x�^�C���I�L�V�_�[�[�̈�`�q��y��� Arthrobacter ����P�����A������ �̃V���C�k�i�Y�i ��g�}�g�ɓ��������B�g���A���̓x�^�C���̍������o����悤�ɂȂ�A���ϐ��ƒቷ�ϐ��̔\�͂��l�����Ă����B�������A���̑g���A���ł́A�X�g���X�̂Ȃ��������ɂ����āA�A���̂��傫���Ȃ�A�Ԃ̑傫������Q�{�ɂȂ�A��q�̐���30�����������B ����̌����ۑ�F �@�����̌����ɂ��A�A���̃X�g���X�ϐ��A�X�g���X���ɂ͂��낢��ȍy�f�E��`�q���ւ���Ă��邱�Ƃ������ė����B����́A�����̈��q�Ԃ̑��ݍ�p�𖾂炩�ɂ��A��蓝��I�ȗ����邽�߂̌��������߂��Ă���B |

| �⍇�� |

�É���w���O���[�o���������[�_�[�琬���_ �������Y�@ E-mail: dkawai  ipc.shizuoka.ac.jp ipc.shizuoka.ac.jp |

| ��189�� �����C�t�T�C�G���X�Z�~�i�[ | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N3��22���i�j17:00-18:00 |

| �� �� |

�É���w�_�w��A��110�� �@�i��422-8529�@�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| �� �� | �Έ� �|���q �i�����������j |

| �� �� |

�w�ߐH�҂���H�҂̋����𑣐i���� - �I�ƃ}���]�E���V�̎����̌Q -�x

�@�p�x�̍����a��I��I�ɕߐH����p�x�ˑ��ߐH�́A��H�҂̑��틤���������^�̈ێ��̂��߂ɏd�v�ȋ@�\�ł��邱�Ƃ����_�I�ɗ\������Ă���B�������A���ۂ̐����ŕߐH�҂̉a�I���s���ƌ̌Q���Ԃ����т��������͂قƂ�ǂȂ��B�����ŁA��ԋ������s��2��̃}���]�E���V�̋������Ԃ��A���̋��ʂ̕ߐH�҂ł���1��̊I�̓����ɂ��ǂ̂悤�ɉe������邩�ׂ��B���̌��ʁA�I�͕p�x�̑����}���]�E���V���w�K���đI�D�������p�x�ˑ��ߐH�҂ł���A�I�̓����̓}���]�E���V�̋����𑣐i�����B �@�܂��A�ŋߌ������n�߂��I�I�~�m�K���h���o�G�̐N���ɂ��I�I�~�m�K�̌����ɂ��āA���݂܂łɓ���ꂽ���ʂɂ��Ă��Љ��B |

| �⍇�� |

����w�_�w���@ �����@�~ E-mail: abej  agr.shizuoka.ac.jp agr.shizuoka.ac.jp |

| ��188�� �����C�t�T�C�G���X�Z�~�i�[ | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N3��17���i�j17:00-18:00 |

| �� �� |

�É���w�_�w��A��110�� �@�i��422-8529�@�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| �� �� | �L�� �^�� �i��ؒ��ƌ������j |

| �� �� |

�w�J�u���_�j�̐�����Ɋւ�����F�̃V�X�e���x

�@�_�ƊQ���̓V�G�Ƃ��đ��l�ȏ�ʂŊ���J�u���_�j�ނ́C�U�Y�Y�P�א��B�iPseudo-arrhenotoky�j�ƌĂ����F�̃V�X�e���ɂ���āC�a���x�⓯�E���x�Ȃǂ̊������ɉ����Ďq���̎��Y���Y�ݕ����C���B���x���œK�ȏ�ԂɈێ�����B�U�Y�Y�P�א��B�Ƃ́C�����P�{�̂Ł����Q�{�̂̔��{�����iHaplodiploid�j�̐��F�̃V�X�e���̈��ŁC���R���̃Q�m�������q�̏������Ɋ֗^������C���̓r���ŏ�������C�Ƃ����C�J�C�K�����V�Œm���镃���Q�m�������iPaternal genome loss�j�Ɏ������F�̃V�X�e���ł���B���̐��F�̃V�X�e���ɂ�鎓�Y�̎Y�ݕ����𗝉����邽�߂ɂ́C���ɂ����鐸�q�̖����̉𖾂Ɨ��������q�̐��I��^�̌��o���s���ł��邪�C�S�e�͉𖾂���Ă��Ȃ��B�{�Z�~�i�[�ł́C���̓��قȐ��F�̃V�X�e���Ɋւ��邱��܂ł̒m�������ďЉ�C���Y�̎Y�ݕ����𗝉����邽�߂̐��F�̃V�X�e�������̍���̓W�J���������B |

| �⍇�� |

����w�_�w���@ �c��z�� E-mail: tagamiy  gmail.com gmail.com |

|

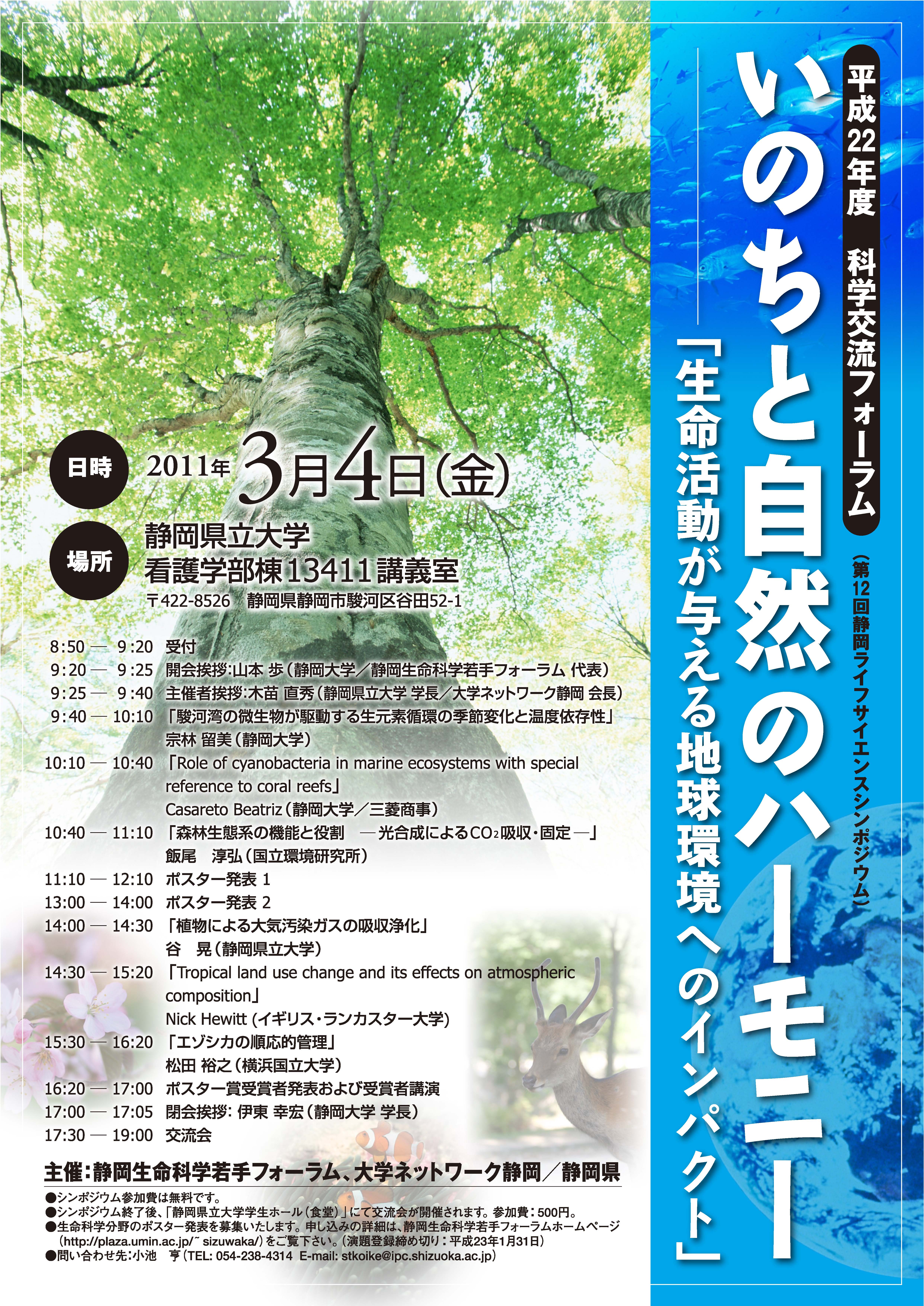

��12�� �É����C�t�T�C�G���X�V���|�W�E�� �i����22�N�x�Ȋw�𗬃t�H�[�����j ���̂��Ǝ��R�̃n�[���j�[ �u�����������^����n�����ւ̃C���p�N�g�v �@�@�`���R�̉͂ɂ����̍Đ��` �i�|�X�^�[�j | |||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| �� �� | 2011�N3��4��(��) | ||||||||||||||||||||||||||||||

| �� �� |

�É�������w�@�Ō�w����13411�u�`���@ �@�i��422-8526�@�É����É��s�x�͋�J�c52-1�C�A�N�Z�X����j |

||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||

�|�X�^�[  |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| �⍇�� |

�� �� �F�@�É������Ȋw���t�H�[�����^ �@�@�@�@�@��w�l�b�g���[�N�É��^�É��� ���b�l�F�@�É���w���w���@���r �� �@�@�@�@�@TEL: 054-238-4314 �@E-mail: stkoike  ipc.shizuoka.ac.jp ipc.shizuoka.ac.jp

�@�@�@�@�@�É������Ȋw���t�H�[���������ǁ@sbyf-office  umin.ac.jp umin.ac.jp

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| ����w ��20��GRL�o�C�I�T�C�G���X�Z�~�i�[ | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N2��21���i���j17:00-18:00 |

| �� �� |

�É���w���w��B��2�KB201���@ �@�i�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| �� �� | �q�� �\�m �i���k��w��w�@�����Ȋw�����ȁj |

| �� �� |

�w�S�Q�m���d���ɂ�萶�����d����`�q�̕ێ��@�\�Ǝ����Ƃ̊֘A�x

�@�Ғœ��������i����2�x�̑S�Q�m���d��(WGD)���N�����BWGD����͑S�Ă̈�`�q���璷�ł��邽�߁A�i���̉ߒ��ő�K�͂Ȉ�`�q�������N�����ƍl�����Ă���B�Ƃ��낪�A�q�g��`�q�̖�30%�́AWGD������������ɃQ�m����ɗ��܂�����`�q(�I�m���O)�ł���B�I�m���O�͔����֘A��`�q��]�ʈ��q�ł���X���������A�I�m���O�ێ��ɂ͉��炩�̑I���������Ă���Ɛ��@�����BWGD���Ғœ����̐i���֗^�����e���͔��ɑ傫�Ȃ��̂ł������ɈႢ�Ȃ����A�I�m���O�̕ێ��@�\�ɂ��Ă͖����s���ȓ_�������B�����ŃI�m���O�̕ێ��@�\�𗝉����邽�߉�X�͗ʓI�ύt�����ɒ��ڂ����BWGD����͑S�Ă̈�`�q���{�����邽�ߑ��ΓI�Ȉ�`�q�ʂɕω����Ȃ��A�{���A��`�q���������ɂ�����`�q(�ʓI�ύt��`�q)��WGD�ł͗L�Q�ȉe�������Ɉ�`�q���d��������͂��ł���B���̌�A�ʓI�ύt��`�q�͈�`�q�ʂ��ێ����邽�߁A�d��������`�q�R�s�[�����������邱�ƂȂ��Q�m����ɗ��܂����̂ł͂Ȃ����ƍl�����B �@�{�����������邽�߁A�q�g��`�q�̐Ғœ����i���ߒ��ɂ�����d���p�^�[���y�уq�g�W�c���ɂ�����R�s�[�����^�̒������s�����B���̌��ʁA�I�m���O��WGD��̐i���ߒ��ɂ����Ĉ�`�q�d�����o�������A�܂��A�q�g�W�c���ɂ����Ă��R�s�[�����^�������Ȃ��X�����ώ@���ꂽ�B���̂��Ƃ́A�I�m���O���ʓI�ύt��`�q�ł��邱�Ƃ���������������̂ł���B�Ō�ɁA�ʓI�ύt�̊ϓ_����I�m���O�ɂ͎����֘A��`�q�ł���X���������A���ɁA�_�E���nj�Q�֘A��`�q�ɃI�m���O���������Ƃɂ��čl�@����B |

| �⍇�� |

�É���w���O���[�o���������[�_�[�琬���_(�_�w��) �x�r���S�@ E-mail: dthorii  ipc.shizuoka.ac.jp ipc.shizuoka.ac.jp |

| ����w ��19��GRL�o�C�I�T�C�G���X�Z�~�i�[ | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N01��18���i�j17:00-18:30 |

| �� �� |

�É���w���w��B��2�KB212���@ �@�i�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| �� �� | ���� �F�P �iAlexander von Humboldt Research Fellow�j |

| �� �� |

�w�V���C�k�i�Y�i�̉h�{���R��������ъ튯�����ɂ����郊�������̋@�\�x

�@�����͐��̂��\������K�{�̕��q�ł���A���̖��̋@�\�ێ���G�l���M�[�����A�܂��V�O�i���`�B�Ȃǂɏd�v�Ȗ������ʂ����B�{�Z�~�i�[�ł́A�u���҂炪�V���C�k�i�Y�i��p���ċߔN���炩�ɂ��Ă����A���������Ɋւ���Q�̐V���ȋ@�\�ɂ��ďЉ��B �i�P�j�������R�ɂ����閌���������f�����O�̕��q�@�\ �������R�ɎN���ꂽ�A���́A���̖��̃������������ē������ɒu�������邱�ƂŁA����ꂽ�����̂̂��K�v�Ƃ���Ă��镔���ɋ������A���̖��̋@�\���ێ����Ă���ƍl������B��X�́A�������������������瓜�����ւ̖����������f�����O�ɂ������v��ӌo�H�𖾂炩�ɂ��Ă����B�܂��A���������̕����ɂ̓z�X�z���p�[�[C�ɂ��o�H�ƁA�z�X�z���p�[�[D����уz�X�t�@�`�W���_�z�X�t�@�^�[�[�ɂ��o�H�����邱�Ƃ��w�I�ɖ��炩�ɂ��A���ꂼ���S���V�K�̍y�f��`�q�̒P���ƃm�b�N�A�E�g�ɂ��@�\��͂��s�����B���̌��ʁA�����Q�̑�ӌo�H�͂Ƃ��ɏd�v�Ȗ������ʂ����A�����������f�����O�͐A���̃������R�ϐ��ɕK�{�̋@�\�ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B �i�Q�j�ԏ������X�e���̈ێ��ɂ����郊�������̖��� �V���C�k�i�Y�i�̉ԉ�̓T�C�Y�����������ߓ���̔��B�i�K�ɂ���ԉ���ʂɃT���v�����O���邱�Ƃ͍���ł���B��X�̓V���C�k�i�Y�i�ɂ����ĉԉ�̓��������n���\�z���A�Ԕ����ɂ����鎉���v���t�@�C���B�i�K���Ƃɒ��ׂĂ����B���̌��ʁA���̎�v�ȃ��������ł���z�X�t�@�`�W���R�����iPC�j���A�ԏ������X�e���̋@�\�ێ��ɂ������^���p�N��Terminal Flower1 (TFL1)�Ƒ��ݍ�p���邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����BTFL1��in vitro�ɂ�����PC�Ɠ��ٓI�Ɍ������A�܂���ܗU�����v�����[�^�[��p���ĉԏ��ɂ�����PC�����𑣐i����ƁATFL1�̋@�\���������i���ꂽ�B���̂��Ƃ���APC��TFL1�Ƒ��ݍ�p���邱�Ƃɂ��A�ԏ������X�e���̋@�\�ێ��Ɋւ��ƍl������B �Q�l�����F

|

| �⍇�� |

�É���w���O���[�o���������[�_�[�琬���_ �������Y�@ E-mail: dkawai  ipc.shizuoka.ac.jp ipc.shizuoka.ac.jp |

| ��187�� �����C�t�T�C�G���X�Z�~�i�[ | |

|---|---|

| �� �� | 2011�N1��11���i�j08:40-10:10 |

| �� �� |

�É���w���w��B��2�KB212�� �@�i��422-8529�@�É��s�x�͋��J836�C�A�N�Z�X����j |

| �� �� | ��� �o�u�Y�i���{SLC�@�o�C�I�e�N�j�J���Z���^�[ ���B�E�����H�w�O���[�v�j |

| �� �� |

�w���B�E�����H�w�̍Ő�[�@�`��[�����Ȋw�������x������������u���[�_�[�̋Ɩ��`�x

�@�����Ȋw�����A���i�̊J�����ɂ����āA�}�E�X�E���b�g���͂��߂Ƃ�����������͌��������Ƃ̂ł��Ȃ������c�[���̂ЂƂł���B�ǎ��Ȏ��������̈��萶�Y�E�����̂��߂ɂ́A���������̔ɐB�Ɋւ���L�x�Ȏ��сA�������w�I�E��`�w�I����Ɋւ���m���Ȓm���E�Z�p���K�v�ɂȂ�A���������u���[�_�[�͂��̂��߂̑̐������A�Z�p�͂̊J���ɓ��X�w�߂Ă���B�܂��A�ߔN�̈�`�q�H�w�A���B�E�����H�w�̔���I�Ȑi���͎��������u���[�_�[�̋Ɩ����e�ɂ��傫�ȕω��������炵�Ă���B �@����́A���������u���[�_�[�Ƃ��Ă̓��{�G�X�G���V�[������Ђ̑S�ʓI�ȋƖ����e�ƂƂ��ɁA�u���[�_�[�Ƃ��Ẵo�b�N�O�����h�ɐV���ȋZ�p�����Ď��{���Ă��鐶�B�E�����H�w�֘A�Ɩ��i��`�q�g���������̍�o�A�̊O�ɂ��Y�e��o�A������̍쐻�E�h���A�����������j�ɂ��ďЉ��B |

| �⍇�� |

�É���w���w�������Ȋw�ȁ@ ���K�M�` E-mail: sbnshio  ipc.shizuoka.ac.jp ipc.shizuoka.ac.jp |

ipc.shizuoka.ac.jp).�@

ipc.shizuoka.ac.jp).�@